“裂瓣纹银盒”名称、用途及产地

2022-03-24刘中伟张惠琴

□刘中伟 张惠琴

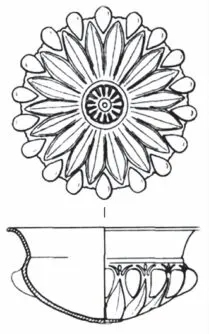

广东广州南越王墓主棺室“足箱”内出土1 件银盒(D2),内尚存半盒药丸。银盒器身、器盖用捶揲法压印出蒜瓣形纹饰,盖顶分立3 个后加的纽座,3纽座处分别刻“Ⅰ”“Ⅱ”“Ⅲ”编码符号,“Ⅰ”纽处刻 “一斤四两右游一私官容三升大半□”,“Ⅱ”纽处刻“名曰百册一”。器底焊接铜圈足,残存“之三”“私官容□”“□名曰(以下刮去)”3 处铭文。 通高12.1 厘米。 (图 1-1)银盒器体造型、纹饰、制作工艺均不同于中国传统, 却能从波斯文化中找到源头,再加上后刻铭文、添加盖纽和铜圈足、盒体与纽座不同部位金铜含量有明显差别等原因, 发掘者认为银盒可能是舶来品, 而后来焊接的盖纽和器座则应是流入南越国后附加上去的[1]210。

这类银盒在国内共发现6 件, 均分布于东南沿海地带。除广州南越王墓外,其他分别出土于山东临淄窝托村西汉齐王墓一号随葬坑(1 件,标本编号 1:72)[2](图 1-2), 山东青州东高镇西辛齐国贵族墓(2 件,标本编号 B1:11、B1:12)[3](图 1-3),江苏盱眙县大云山西汉江都王陵(1 件,标本编号M1KⅠ⑥:661)[4](图 1-4),安徽巢湖北山头一号墓(1 件,标本编号 BM1:22)[5](图 1-5)也有出土。

另外,云南晋宁石寨山滇王家族墓地出土镀锡铜盒 2 件(标本编号 M12:33、M11:6)[6](图 1-6),虽与银盒质地有别,但形制相同,可归入一类器物讨论。

图1 裂瓣纹银盒、铜盒

银盒在造型、纹样风格、制作工艺等方面高度一致,具有共同的文化内涵,均出土于战国晚期至西汉时期的诸侯王墓或地方割据政权王墓, 应属当时的稀有产品,为墓主人生前珍爱之物。

银盒引起了学者们的广泛关注。 李学勤[7]、黄展岳[8]、孙机[9-10]、徐苹芳[11]、齐东方[12]、林梅村[13]、米歇尔·琵若茹丽[14]、饶宗颐[15]、赵德云[16]、刘庆柱[17]、李零[18]、周永卫[19]、霍雨丰[20]、王云鹏等[21]对银盒的铭文、产地、流转经过、名称、用途、造型渊源、输入路线等问题进行了广泛而深入的研究。但是,学者们对其命名因人而异, 用途、 产地问题也尚难定论。为此,笔者试对银盒及铜盒的名称、用途、产地问题做进一步讨论。

一、裂瓣纹银盒的名称

晋宁石寨山滇王家族墓出土的两件较完整铜盒,是该类器物在国内最早的发现。 “器身均作半圆球状,盖亦如之,器盖互相扣合后则呈圆球形”,加上盖有纽、底有圈足,发掘者以“铜盒”称之。 之后,临淄齐王墓、广州南越王墓、盱眙江都王陵、巢湖北山头一号墓的发掘者,均称此类器物为“盒”。青州齐国贵族墓发掘者将其称为“银豆(盒)”。 可见,考古学家已经注意到了这类器物的共性,并以约定俗成的命名方法,将其称为盒。

李学勤认为齐王墓出土银盒上的刻铭为 “南朱(厨)”,“系食器,似仍以称豆为好”[7]。

孙机称此类器物为“凸瓣纹银器”。他指出,西方通称其为篚罍(phiale),国内银盒的出土地点不同但构造却惊人一致,盖纽、圈足形制系我国本土工艺作风,而盒体以捶揲法在金属器上打压凸瓣,与公元以前古代中国用陶范或蜡模铸花纹的传统完全不同[9]。

赵德云将其称为“凸瓣纹银盒”,指出其共同特征都是在盒身、盒盖上捶揲凸出的辐射状花瓣纹,石寨山滇墓出土的铜盒可称为凸瓣纹铜盒[16]。

陈良伟等称银盒为“水滴纹凸瓣银盒”,铜盒为“水滴纹凸瓣铜盒”。他指出,齐王墓随葬坑出土的银盒 “器盖和盒身上捶揲出水滴状凸瓣纹”,应是其命名的主要理由, 强调银盒花纹形状为水滴状,呈凸起的花瓣形[22]。

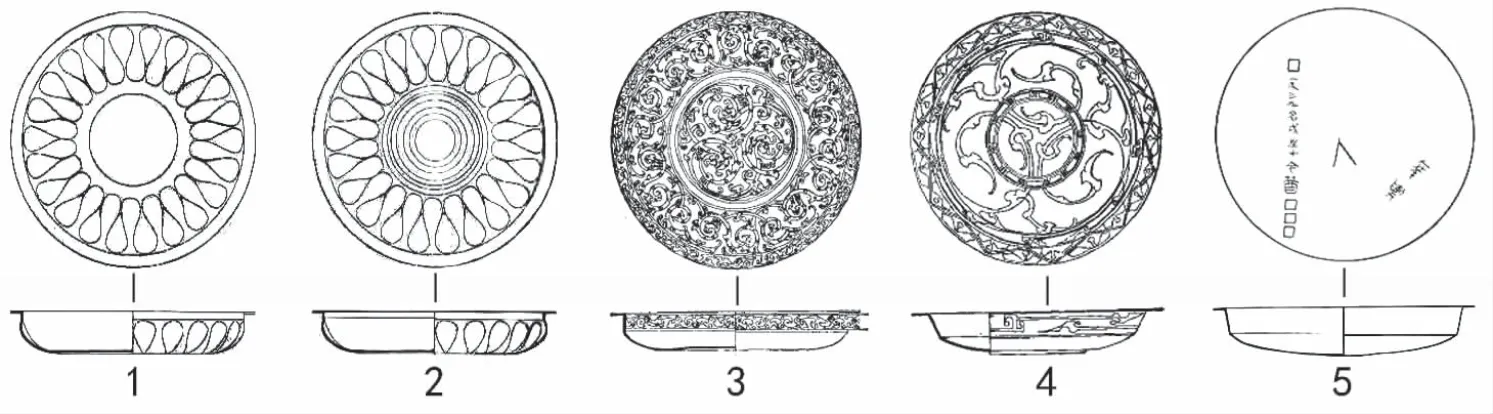

李零称其为“裂瓣纹银豆”。他指出,“裂瓣纹”是模仿绽放花朵的几何形纹饰, 以圆面切分为特点,中央是花心,四周是呈辐射状的花瓣。 西方捶揲而成的金银器花心内凸外凹、形如肚脐,花瓣外凸内凹、一层或两层,两层者上下交错。他认为“水滴纹”只是银盒的局部纹饰,银盒与战国秦汉时期中国流行的四瓣或八瓣柿蒂纹不同,整体而言还是叫“裂瓣纹”更好。西方人一般将深腹裂瓣纹器皿称碗或杯、浅腹者称盘,希腊文称phiale(图2)。 他进而指出,中国学者称盒或豆各有专指,“如果称盒,是就它的主体即银制的盒体而言”,“如果称豆, 是就整体造型而言”,但“中国铜器,战国以来流行三纽盖,鼎、簋、豆都用这种盖,鼎无圈足,簋有耳,可以排除,称豆最符合中国概念”[18]。

图2 古波斯银篚罍

目前, 对中国境内战国晚期至西汉初期出土银盒的称谓有银盒、银豆、凸瓣纹银盒、水滴纹凸瓣银盒、裂瓣纹银豆等,各有所据而表述各异。 因为这类器物形制独特,数量较少,时空分布集中,文化共性突出,我们认为应该给予其更加科学、准确的命名,应以“裂瓣纹银盒”作为该类器物的通用名称。 理由如下:

1.裂瓣纹是该类器物最突出的造型与纹饰风格。依孙机分析,裂瓣纹可以概括盒体的整体纹饰风格,既传承了篚罍的纹饰表述内涵,又有别于中国传统的多瓣柿蒂纹。

2.器物的本体造型与春秋战国时期的盒接近,而整体造型与当时的豆差别明显。 银盒盒体与盖纽、圈足的造型及质地显示出中外两种文化风格,盒身为器物本身主体,经捶揲而成,而作为附件的盖纽及圈足焊接痕迹明显,整器由两种不同工艺先后制成。器物命名应以盒身本体要素为主要依据,以裂瓣纹为装饰的盒身,上下大小接近、扣合一体,与洛阳中州路东周墓、广州西汉早期墓(图3-1)等处出土的陶盒造型一致, 其整体造型与广州西汉中期墓出土的陶盒(图3-2)更为接近。

图3 广州西汉墓葬出土陶盒

3.银盒的命名于文献有据。 《汉书》卷九一《货殖传》:“糵曲盐豉千合。”颜师古注:“曲糵以斤石称之,轻重齐则为合。 盐豉以斗斛量之,多少等亦为合。合者,相配偶之言耳。”《广韵·入声二十七合》曰:“合,亦器名。 ”孙机指出,“圆盒正若两盘相覆”,器与盖形体相近耳互配者也可称合。 银盒的本体,盒盖与盒身形体一致,上下扣合配套使用,应称为盒。

4.器物的用途应该为实用的盛装容器或量器,用盒定名凸显其功能,而与豆作为传统礼器的功能相去甚远。 南越王墓D2 盒内遗存药丸半盒,银盒常与盘组合出土,齐王墓随葬坑1:72 铭文为“南木”或“南朱(厨)”,江都王陵 M1KⅠ⑥:661 圈足铭刻“卅分”,南越王墓D2 盖面铭刻“一斤四两右游一私官容三升大半□”, 巢湖北山头BM1:22 铭刻“十三两十二朱”。这些信息都说明,银盒的实际用途应为盛装容器或量器,下详述。

豆在周代作为礼器,与鼎、壶或其他器物组合配套使用,常见于文献记载和考古发现。如《周礼·秋官·掌客》:“夫人致礼,八壶,八豆,八笾。 ”战国早期,鼎、豆、壶、盘、匜是各级贵族的统一青铜礼器组合,战国中期,组合变为鼎、敦、壶、盘、匜,组合中的铜豆开始没落[23]。 陶豆虽然延续时间更长,在西汉早期的墓葬中尚能见到,但已少见完整的礼器组合,制作也趋向简化,且呈逐渐衰落之势。 可见,作为春秋战国至西汉早期礼器使用的豆,与银盒在墓葬中作为墓主的珍玩随葬是有明显差别的。

5.经过“中国化改造”的银盒是战国晚期至西汉早期新出现的器类,与战国晚期以来陶盒、铜盒的兴起有一定关联。 洛阳中州路墓葬常见战国中期,随葬以陶鼎、豆、壶为主的仿铜礼器,到战国晚期,陶器墓中,鼎、盒、壶成为随葬器物主要组合形式,盒代替了豆[24]。 从豆、盒两类器物产生、发展的社会背景和文化轨迹来看,战国中期以后,盒逐渐取代豆而成为新的重要器类。 目前出土银盒的最早年代, 不早于齐王墓随葬坑与银盒伴出的刻铭“三十三年”,即秦昭王三十三年(公元前274 年)。考虑其特殊的造型与工艺、 分布于中原以外地区等现象, 出土于东南沿海地带的银盒应晚于中原地区铜盒、陶盒的出现年代,应该是受到了中原地区新兴的盒类器物影响而产生的。

6.裂瓣纹银盒是魏晋南北朝至唐代瓣纹银盒的早期形式,以盒作为其通用名,体现出该类器物文化现象的连续性。受外来文化的强烈影响,中国古代金银器于唐代开始兴盛。齐东方认为,唐代以前外国输入的金银器中就包括了以裂瓣纹为主要特征的盒、盘、碗、杯等器物。 他指出,唐代经捶揲而成的凸凹裂瓣形银碗和具有花瓣形意匠的银碗应归为粟特文化系统,前者为输入品,后者为仿制品。 这些西方风格的银碗与战国末期至西汉早期的银盒及唐以前输入的裂瓣纹银器,在造型、纹饰风格、制作工艺等方面均有一定的传承关系,属于一个文化体系的不同发展阶段。唐代文献中,常见将花瓣形、上下可开启、底部附圈足的银器称盒,如“都管七国”花瓣形银盒(图 4)等[25-26]。 战国末年至西汉早期的银盒,文化特征与之接近,均为多瓣花形, 应该是唐代银盒的早期形制和文化渊源之一。既然盒是唐代同类器物的通称,那么早期的同类器物自然应该称盒。

图4 唐代圈足花瓣形“都管七国”银盒

二、裂瓣纹银盒的用途

裂瓣纹银盒作为战国末年新出现的器类,多见于西汉早期高级别墓葬, 从其出土时的盛装物品、铭文内容、伴出器物、摆放位置等方面分析,其用途应为墓主生前较珍爱的日常用具类容器,或作为量器使用。

南越王墓银盒出土时,“器内尚存药丸半盒”[1]210。药丸具体成分不明, 但推测应为炼丹或墓主生前服用药物,即该银盒的用途为墓主常用容器。

银盒铭文也为证明银盒用作盛装容器或量器提供了证据。 李学勤认为,齐王墓随葬坑1:72 铭文为“南朱(厨)”,系食器[7];黄展岳指出“南木”的“木”乃“朱”字误刻,“南木”应作“南朱”,音“南厨”,是“南宫厨官”的省称[8]。这说明该银盒曾作为食器使用过。

银盒铭文多处见有表示计量的内容。 青州西辛墓 B1:11 铭文“卅分”。 巢湖北山头 BM1:22 盒顶铭刻“十三两十二朱”,圈足铭刻“□□雨(两)十二朱二□十两□朱□”。南越王墓D2“Ⅰ”纽处刻“一斤四两右游一私官容三升大半□”,器底残存“私官容□”等铭文。 银盒上多处出现“两”“朱”“容三升”等容量单位的表述,说明它应作为量器使用,或与计量有关。

银盒伴出器物主要是银盘,盘上多有刻铭,记容量、买卖价格、流转过程等内容。 如大云山江都王陵银盘两件(图5-1、图5-2),齐王墓随葬坑银盘三件(图5-3、图5-4)。 银盘外底或口沿底面常见刻画铭文。黄展岳认为,齐王墓随葬坑银盘上的铭文为先后三次在不同时期的刻铭, 流转有序且经多次测重校刻,说明在不同历史时期都作为量器使用[8]。 巢湖北山头 BM1:39(图 5-5),刻铭“□升三升名戌左十今茜□□□”,有监造者“左工师”、容量单位“升”等铭文,也是量制的反映。江都王陵裂瓣纹银盘 M1:3980(图 5-2),外底中心刻“田□左工名日半十一”“五斤十四两十三朱”“五斤十五两一斗九升”,边缘刻“北私今五斤十四两三朱”,出现三处表示重量容量的铭文;M1:3981(图 5-1),口沿下刻“五斤五两□朱名田□”,外底边缘刻“北私今五斤十四两十二朱”,有两处表示重量容量的铭文,且有监造机构“左工”、收藏机构“北私”等铭文,说明也作为官制量衡工具使用过。 可见,刻铭银盘应是具有社会标准的量器。 而裂瓣纹银盒上的铭刻与银盘为组合的现象, 说明它应该具备与银盘相近的功能,都是不同时期的量器。

图5 银盘

银盒多摆放在墓葬中核心位置或墓主身体附近,与铜或陶礼器、玉器等放置于一起,属于重要的随葬器物类别,应为墓主生前珍爱之物。 广州南越王墓银盒位于主棺室内外椁“足箱”内,与玉璧、陶璧放置在一起。青州西辛齐国贵族墓银盒出土于棺外木椁、石椁之间底部器物箱内,与铜鼎、壶、钫等礼器共存。 临淄齐王墓一号坑银盒出土于坑东部,与铜器鼎、壶、钫、罍等和陶器鼎、壶、钫、盆、盘、匜等一起放置。巢湖北山头一号墓银盒出土于棺室北边箱,与铜礼器和玉卮、漆罐等并排摆放。晋宁石寨山铜盒M12:33,出土于墓室西部,紧邻礼乐器铜贮贝器放置。 有意思的是,盱眙大云山江都王陵银盒出自前室盗洞内,与鎏金铜像、玉圭等共出,这些器物原来是否共存于墓室内的某一特定区域已不得而知,不过可以看出,盗墓者显然也将其视为珍品,只不过因为某些原因而没有被盗出墓外,银盒等也因此得以保留。从银盒在墓葬中的位置及与礼器、玉器多处共存的情况,我们有理由相信,这是埋葬时有意安置的结果, 既说明银盒属于墓主的珍爱物品,也说明后人对这些器物的珍重,而从实际的功能来说,它们还是墓主生前的实用器。

三、裂瓣纹银盒的产地

对裂瓣纹银盒产地的相关认识可以概括为4种观点,分别为海路传入在华改造说、滇缅印道或交趾陆道传入说、草原丝绸之路传入说、在华制造说。 也有人认为目前尚无法确定它的产地。

1.海路传入在华改造说。 主张银盒本体在西方制造, 经海路传入中国后刻铭并添加盖纽和圈足。 又分波斯说与希腊、罗马说两种。

黄展岳认为南越王墓银盒源于波斯文化,与临淄齐王墓银盒同为“彼此近似的海外珍品”,流入中国后按照中国的传统工艺加以改造,刻铭并添加了盖纽和圈足[1]346。孙机认为银器本体应是伊朗安息朝的舶来之物[10]。徐苹芳认为南越王墓出土银盒为西亚或中亚产品,是从海上丝绸之路输入的外国遗物[11]。 齐东方[12]、林梅村[13]认为银盒盒身为波斯或罗马地区的容器。饶宗颐指出,临淄齐王墓与银盒伴出的带“三十三年”铭文银盘“必是始皇三十三年以前外国所制,传入山东”,应为波斯器物,沿海路入华并经加工制造而成[15]。 刘庆柱认为,包括大云山江都王陵出土银盒在内的大量域外文物可能是商品,古代中国对外贸易主要在“海上丝绸之路”进行,以民间贸易为主[17]。 米歇尔·琵若茹丽指出,银盒类物品都是从希腊化地区进口的[14]。 霍雨丰认为,花瓣纹是希腊人、 亚述人以及整个西亚地区人们极为喜爱的一种纹饰, 金属器裂瓣纹是从希腊及西亚所流行的花瓣图案而来的[20]。

2. 滇缅印道或交趾陆道传入说。 周永卫认为,包括石寨山铜盒在内的裂瓣纹器物,都与蜀商的活动有关,“不仅石寨山铜盒的‘舶来’路线是由滇缅印道而来的,南越王墓银盒和临淄齐王墓银盒由滇缅印道或交趾陆道‘舶来’的可能性也相当大”[19]。

3.草原丝绸之路传入说。 王云鹏等认为,青州西辛战国墓银盒是粟特艺术的再现, 山东半岛银盒的出土证明古代青州地区是草原丝绸之路的一个终点或枢纽区域[21]。

4.在华制造说。 又分外来工匠在华制造说,有伊朗文化背景的中国本土制作, 战国时期秦人或三晋制作三种。

赵德云认为,银盒的意匠渊源于波斯,但是中国出土的凸瓣纹器物存在外来工匠在中国制造的可能性, 凸瓣纹装饰可能是通过草原游牧民族传入的[16]。

尼克鲁(Lukas Nickel)认为,南越王墓银盒是一个有伊朗金银器制作技术的中国人制作的,其用途是药盒[27]。

李学勤通过对齐王墓随葬坑与银盒伴出的银盘(1:65)的铭文字体与内容的研究,认为银盘造于秦昭王三十三年(公元前274 年),后转到周王之手,藏于中府并刻有价格,最后转归齐王之处[7]。黄展岳认为,齐王墓银盘1:65(卅三年左工银盘)属三晋制作,秦灭三晋时入秦,始皇三十三年(或秦昭王三十三年)由左工疾对银盘重量校刻,秦亡后银盘入汉内府,后被高祖赐予齐王刘肥,齐又重新校量刻铭。另外两件是汉朝或汉初齐王国的少府左考工室校刻的[8]。因为银盒、银盘配套组合出土,所以对于研究银盒的产地具有重要参考价值。

除以上观点外,李零认为,石寨山滇王家族墓地铜盒是中国仿造的, 捶揲的银盒盒体是否为仿造因为没有蓝本而尚可讨论, 但器物主体纹饰是外来风格,是东西方交流的重要见证[18]。

以上诸说各有所据, 但也都因证据不足而难成定论,银盒的产地问题也因此悬而未决。

海路传入在华改造说, 是诸观点中最有影响的。 黄展岳通过对南越王墓银盒造型、纹饰、工艺技术、 盒体与盖纽及器座不同部位金铜含量的差别、南越国的对外交通与贸易等进行研究,认为银盒盒身“不类中土所制”,“有可能是海外输入品”,盖纽和器座应该是流入南越国后附加上去的[1]210。这为后来其他银盒的文化属性及产地认识提供了借鉴。 其余各处银盒, 除大云山江都王陵M1KⅠ⑥:661 或是因为通体鎏金而让发掘者无法判断、没有明确说明其纽和圈足的质地外, 其余三处银盒的纽或圈足均为铜质或铁质,与南越王墓银盒一致,因此也多被认为具有近乎一致的传播路径及改造过程。但主此说的最大问题在于,正如尼克鲁坚持中国本土说时的怀疑,首先是西方出土器物中没有任何一件与南越王墓银盒完全相似的器物,其次是西方器物只有敞口无盖的碗或盘, 而不见有子母口上下扣合的例证,且中国出土裂瓣纹银盒底部均不见脐状突起。 虽然可以从古波斯阿契美尼德时代和安息时代找到裂瓣纹银盒的意匠渊源,但是还看不到两者有直接的文化联系。 这个问题也是主张滇缅印道或交趾陆道传入说、草原丝绸之路传入说等观点无法解释的。

在华制造说是近几年来学界提出的新观点。赵德云认为南越王墓裂瓣纹银盒有可能在华制造,原因有三:其一,纽与圈足在附加之前已经使用了一段时间;其二,盒体与纽的成分差别只能说明器物制作非一次性完成而不一定是舶来品;其三, 银盒整体造型与中国传统的敦或盖豆等有盖器物相近[16]。尼克鲁提出的中国本土制造证据有两点, 南越王墓银盒器壁和器口剖面显示器物为铸造工艺、器腹泡状气孔为范铸不精所致,已经被李零证明是错误的[18]。

与关注银盒盒身的造型风格、 工艺技术来源等器物本体特征不同,李学勤、黄展岳对齐王墓随葬坑银盘的铭文考释、 流传经过的分析具有特别的启发意义。

李零认为,石寨山铜盒为中国仿造当无疑问,要解决捶揲盒身的裂瓣纹银盒是否为仿造的问题,当找其蓝本。 看似无法确定银盒的产地,却指出了解决问题的要旨所在。

关于国内发现的裂瓣纹银盒的产地或制作地问题,之所以难以定论,首先是因为银盒在器形、纹饰、工艺、铭文等文化内涵方面所表现出的多样性与复杂性。从总体上看,裂瓣纹银盒是战国以来东西方世界文化交流的产物,而细加分析,寻找银盒不同文化因素的来源, 对于认定其产地也许会有新的启发。

首先是银盒盒身的古波斯文化因素,裂瓣纹、捶揲工艺是最典型的表现。 其次是战国至汉初的中国传统文化因素, 即通常被认为是 “中国化改造”的部分,主要包括银盒盒身与盒盖边缘的錾刻穗状纹带、鎏金装饰、刻铭、焊接纽与圈足使之呈豆形等工艺与器形特征。 中国传统文化因素在不同地点出土银盒上又表现出较明显的区域文化特点,如南越王墓银盒纽座为羊或熊形,而石寨山铜盒纽座则为小豹或小凫, 分别为岭南地区越族与西南地区滇族的文化因素。

银盒常与银盘伴出,虽然二者在形制等方面有差别,但相对固定的组合仍显示它们关系密切,而大云山江都王陵所出的裂瓣纹银盘,更让我们有理由相信,同一墓葬中出土的银盒与银盘应当在同一地点、在相近的时间内制作而成。 我们认为,战国晚期至西汉早期,东南沿海地带出土的裂瓣纹银盒是国内制造的产品。之所以有这样的认识,除了赵德云的理由之外,还可做以下补充。

第一,中国出土裂瓣纹银盒与古波斯“篚罍”有器形、纹饰、工艺等方面的传承性,但又有显著区别。毫无疑问,古波斯阿契美尼德王朝时期的篚罍(图2)裂瓣纹、捶揲工艺是中国裂瓣纹银盒创造的意匠渊源, 后者在制作时有意模仿或下意识地吸收了前者的文化要素, 但是盒盖与盒身上下扣合成一体、盒身常见鎏金装饰等,均不见于西方同类器物,即中国出土所有银盒均有盖,而西方篚罍均为无盖碗或盘类。 这说明不同地区工匠在制作两种器物时就已经考虑到了两者功能的差别。

第二, 国内发现的银盒均出土于东南沿海地带, 时间集中于战国末期至西汉早期。 就目前而言, 这样集中的时空分布特点与器物高度相似的文化特征,说明山东半岛、长江下游地区、珠江口地区是银盒的三个中心分布地区。 银盒出土的墓葬等级较高,说明这些器物在当时很稀有,或属专人所用。这或许可以说明,某一集中分布的地区有制作或加工这类器物的可能性。

第三,石寨山裂瓣纹铜盒、铜质镀锡、凫或豹纽是不同于其他银盒的突出表现。 我们赞同李零的观点,认为这是中国西南地区汉初仿造的,而在铜质裂瓣纹器物表面镀锡则是为了追求与银盒相同的艺术效果, 凫或豹纽则是在参考其他地方银盒产品工艺的情况下, 融入了地方文化的特别创造。 既然西南地区滇族能创作出如此接近于银盒的逼真仿冒产品, 那么国内其他地区也应当存在制作银盒的条件,比如工匠、银料等。

第四,银盒与银盘作为一种相对稳定的组合形式,银盘的制作地点对于确定银盒的产地有重要参考作用。南越王墓以外的4 处出土银盒墓葬,均见银盒与银盘组合, 至少提供给我们两条明确的信息。 其一,江都王陵出土银盒、银盘均饰交错状裂瓣纹,产自一地当无疑问,而银盘与同时期其他青铜盘形制相同,结合其铭文等信息可以确定,银盘应为“国产”器物。 因之,江都王陵银盒(M1KⅠ⑥:661)也应是国内制作的。 其二,临淄齐王墓随葬坑出土“卅三年左工”银盘铭刻“奇千三百廿二”,指此盘值一千三百二十, 盘当在早于秦始皇三十三年(公元前214 年)或秦昭王三十三年(公元前274 年)的三晋制作[8]。如果此说不误,那么与该盘伴出的银盒也是目前出土银盒中年代最早的一件,制作的年代和地点当与“卅三年左工”盘接近或相同。

第五,在以周文化为主体因素的山西侯马上马春秋晚期铜器墓中, 墓葬 M4006 出土铜盘(M4006:6-2)的外壁饰有与银盒凸瓣纹类似的单排裂瓣纹(图6)。 虽无法推断它与裂瓣纹银盒的直接关系,但至少可以说明,春秋时期,中国北方地区已经出现与裂瓣纹有异曲同工之妙的花瓣纹装饰。正是青铜器上有花瓣纹的装饰传统,战国至汉初的“左工”等人引进了西方裂瓣纹银器的捶揲工艺,打造出了有别于“篚罍”的中国式银盒,并将其进一步改造, 创作出我们今天见到的融汇了东西方世界不同文化元素、 融合了青铜器与金银器制作工艺于一体的裂瓣纹银盒。

图6 侯马上马春秋晚期铜器墓M4006 出土的铜盘(M4006:6-2)