团队式干预结合静脉溶栓绿色通道对急性缺血性脑卒中患者疗效的影响

2022-03-22郑锐俏

郑锐俏

急性缺血性脑卒中(AIS)是最常见的脑血管疾病,占脑卒中患者比例70%以上,该类脑卒中伴随星形胶质细胞、神经元、少突胶质细胞等的病理损伤,具有极高的死亡率和致残率[1]。静脉注射阿替普酶(重组组织型纤溶酶原激活剂,rt-PA)是治疗AIS最重要且有效的治疗手段,其治疗效果表现出时间依赖性的特点,抢救时间的长短直接影响治疗效果和患者预后情况[2]。多项脑血管病防治指南均推荐AIS发病后4.5 h内给予静脉溶栓治疗,而美国2013年AIS患者早期管理指南则推荐患者从入院至静脉溶栓时间(DNT)应在60 min内,但在我国,很少有患者能够实现这一标准[3-4]。相比国外的AIS溶栓治疗效率,我国AIS患者救治普遍存在入院至就诊时间及入院后的诊查时间较长、静脉溶栓率低等问题,极大地影响了对患者的救治效果[5]。因此如何通过有效的工作模式和干预措施缩短救治时间,对患者尽早进行有效的急诊处置,从而为抢救赢得更多时间成为医院需要考虑的重要问题。本研究将团队式干预与静脉溶栓急诊绿色通道相结合,将该种模式应用于AIS患者的救治中,显著提高和改善了静脉溶栓治疗质量及患者预后,效果满意,现将具体结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:(1)符合文献[6]《中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2018)》的诊断标准,经急诊头颅CT检查证实;(2)首次发病,发病时间<4.5 h;(3)梗死面积小于一侧大脑半球的1/3。排除标准:(1)合并心、肝、肺、肾等重要器官功能不全;(2)6个月内接受外科手术;(3)伴有颅内肿瘤、严重外伤、出血性疾病或有出血倾向;(4)凝血功能障碍;(5)合并严重高血压、恶性肿瘤及治疗禁忌证。选取2019年1月-2021年5月在潮州市中心医院接受静脉溶栓治疗的72例患者,2019年1-12月36例采用传统救治流程,作为对照组;2020年1月-2021年5月36例采用团队式干预结合静脉溶栓绿色通道救治流程,作为观察组。对照组,男21例,女15例;年龄48~75岁,平均(53.72±4.88)岁;入院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分10~23分,平均(15.70±4.26)分。观察组,男18例,女18例;年龄50~78岁,平均(54.12±5.25)岁;入院时NIHSS评分11~23分,平均(15.28±5.13)分。两组年龄、性别、入院时NIHSS评分等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审核批准,患者家属签署知情同意书。

1.2 方法

对照组采用常规救治流程。患者入院后在急诊室根据流程进行挂号初诊,医师开具化验单和检查单,缴费后排队进行血液、CT等检查,领取检查结果报告(包括血常规、CT报告等),内科用药,多学科会诊,医师谈话并开具住院证,判断无溶栓禁忌证后给予静脉溶栓治疗。这一程序的每一环节,各科室护理人员均仅遵独立医嘱对患者进行相应处理。

观察组采用团队式干预结合静脉溶栓绿色通道救治流程。(1)救护团队建立:建立以急诊科为主体,多科室辅助的一体化AIS救治团队,涉及脑血管科、院前急救、检验科、神经内科、医学影像科、神经外科等,进行医疗团队资源管理相关知识培训。同时成立卒中专业救护小组,成员主要包括1名副主任医师(组长),有神经内科及神经外科医学背景的急诊医生,和分诊、溶栓、抢救室、CT、介入手术室护理人员等;成立3支溶栓护理小组,成员包括1名急诊科医生和专科护士,要求24 h全天候值班,保证救治各环节无缝连接。(2)团队培训:培训团队资源管理相关知识和AIS相关知识,团队资源管理知识包括团队领导与管理、互助合作、有效沟通、警觉应变等知识和临床应用案例,使救助团队对自身建立目的形成高度的统一认识。采用专家授课、AIS溶栓及课内护理知识讲座、情景模拟、个案讨论、操作示范、床边教学等方式对救护小组和溶栓小组人员进行AIS专业化知识培训,同时编写AIS救护教学案例,采用案例教学法定期对团队成员进行情景模拟演练。培训结束后对团队人员进行理论考核、技能考核、案例考核等。在此基础上,充分利用网络平台对社会大众进行宣传,通过微信公众号推送成功案例、开展知识讲座等方式科普AIS基础知识,让更多人能够尽早识别AIS并寻求积极正确的救治途径。(3)建立AIS静脉溶栓急救绿色通道:整合一切可利用的资源,进行AIS急救流程再造。重新建立AIS救护流程,具体为分诊护士评估、专科医生评估、CT检查诊断、抢救室静脉溶栓治疗、康复治疗。制定《AIS临床资料手册》,内容包括绿色通道时间节点、入院时和溶栓前后NIHSS评分、临床症状、病史、辅助检查结果、头颅CT检查知情同意书、急诊检验项目、静脉溶栓知情同意书等,人手一册,每个页面上都盖有专属的“AIS绿色通道”章,各部门和人员见此章需对患者进行优先处理。团队各部分实现并联诊治模式,分诊护士通知卒中救护小组医生,医生评估后开启绿色通道;实行缴费、检查、取药、治疗“四优先”,可先诊疗,后缴费或缴费与诊治同步进行;急诊科主班医生检查评估并开具检查单,进行心电图检查,急诊CT室护士协调病情较重的患者优先进行CT检查和出片,抢救室或诊间巡回护士同时建立静脉通路、留取血液标本并送检;卒中小组医生全程陪护,获得CT报告后立即进行现场决策,征求家属意见后立即通知介入科,提前做好静脉溶栓治疗和/或动脉溶栓取栓治疗的准备;在抢救室设置专用的静脉溶栓药物储存箱,抢救室护士核对医嘱后第一时间给予患者药物。在取得家属同意的环节中,可通过发放宣传手册、设置展板、播放视频等多种形式让患者家属更直接地了解静脉溶栓治疗和治疗时机的重要性和必要性,此外改善就诊区域布局,例如可在就诊区域设置一间CT检查室,尽可能减少检查距离的影响。(4)建立信息反馈机制:定期向AIS救治团队提供AIS静脉溶栓每一环节平均花费的时间,每月定期召开AIS团队管理会议,各科室各部门各成员总结并反馈AIS静脉溶栓治疗每一环节的时间标准及自身医疗行为是否符合要求,提出延误的环节和不符合要求的行为,开展讨论,进行原因分析,提出改进措施,以促进工作质量的持续提升。

1.3 观察指标及评价标准

(1)评价两组患者的急诊处置效能,记录急诊医生评估时间、开放静脉通道时间、抢救时间、CT完成时间、DNT。(2)记录两组入院2、3.5、4.5 h的静脉溶栓率(即静脉溶栓治疗患者数量占总数量比例)。(3)评价并记录两组患者入院2、3.5、4.5 h的NIHSS评分,总分0~42分,评分越高表示神经功能缺损程度越重。(4)评价并记录两组患者出院时的日常生活活动能力(ADL)评分,用改良巴氏(BI)指数进行评价,总分0~100分,评分越低表示日常能力缺陷程度越重。同时记录两组患者的住院时间。(5)评价两组院内治疗效果,分为死亡、未治愈、好转、治愈,评价标准:治疗后患者意识清醒、语言清晰、肢体活动正常,肌力4~5级,可独立行走为治愈;治疗后患者症状明显好转,肢体肌力2~3级为好转;治疗后症状有好转,肌力为1级及以下为未治愈[7]。总有效=治愈+好转。(6)应用自制的满意度调查量表评价两组患者家属对救治过程医护服务的满意度和50名医生对两种救治模式的满意度,分为非常满意、满意、一般和不满意,总满意度为非常满意率与满意率之和。

1.4 统计学处理

应用SPSS 20.0统计学软件进行统计学分析。本研究获得的计量资料以(±s)表示,用t检验进行比较;计数资料以率(%)表示,用χ2检验进行比较。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

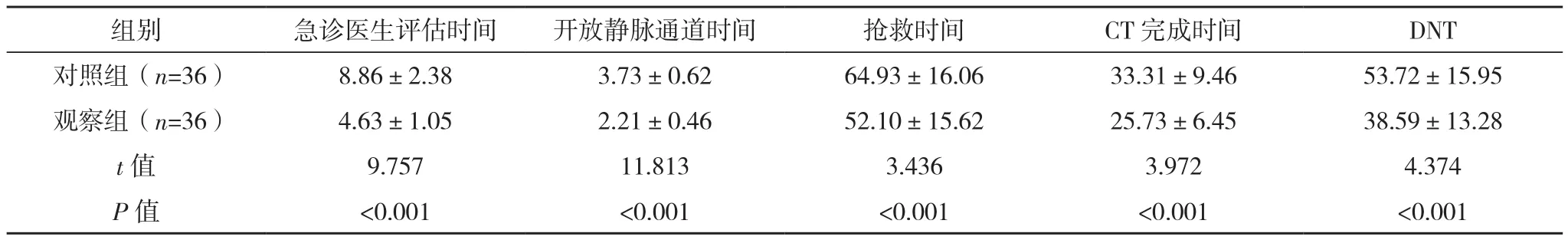

2.1 两组急诊处置效能比较

观察组的急诊医生评估时间、开放静脉通道时间、抢救时间、CT完成时间、DNT均明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组急诊处置效能比较[min,(±s)]

表1 两组急诊处置效能比较[min,(±s)]

组别 急诊医生评估时间 开放静脉通道时间 抢救时间 CT完成时间 DNT对照组(n=36) 8.86±2.38 3.73±0.62 64.93±16.06 33.31±9.46 53.72±15.95观察组(n=36) 4.63±1.05 2.21±0.46 52.10±15.62 25.73±6.45 38.59±13.28 t值 9.757 11.813 3.436 3.972 4.374 P 值 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

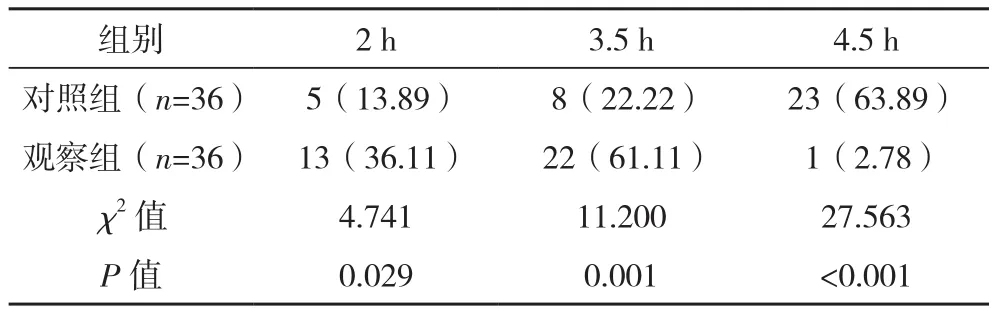

2.2 两组入院后不同时间点静脉溶栓率比较

观察组入院后2、3.5 h的静脉溶栓率高于对照组(P<0.05),入院后4.5 h的静脉溶栓率则明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组入院后不同时间点静脉溶栓率比较[例(%)]

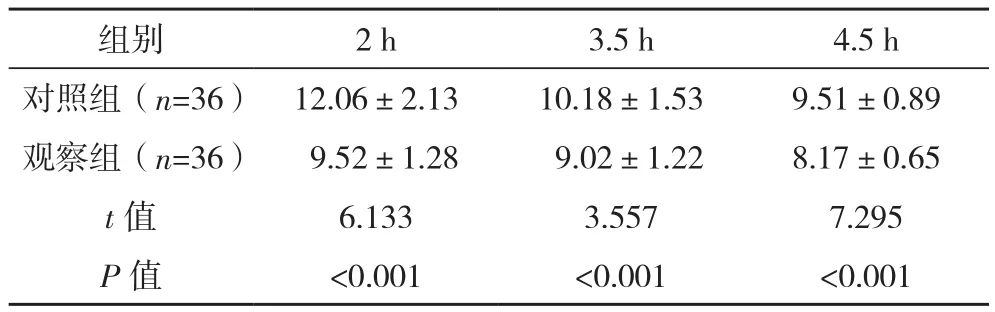

2.3 两组入院后不同时间点NIHSS评分比较

观察组入院后2、3.5、4.5 h的NIHSS评分均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组入院后不同时间点NIHSS评分比较[分,(±s)]

表3 两组入院后不同时间点NIHSS评分比较[分,(±s)]

组别 2 h 3.5 h 4.5 h对照组(n=36) 12.06±2.13 10.18±1.53 9.51±0.89观察组(n=36) 9.52±1.28 9.02±1.22 8.17±0.65 t值 6.133 3.557 7.295 P值 <0.001 <0.001 <0.001

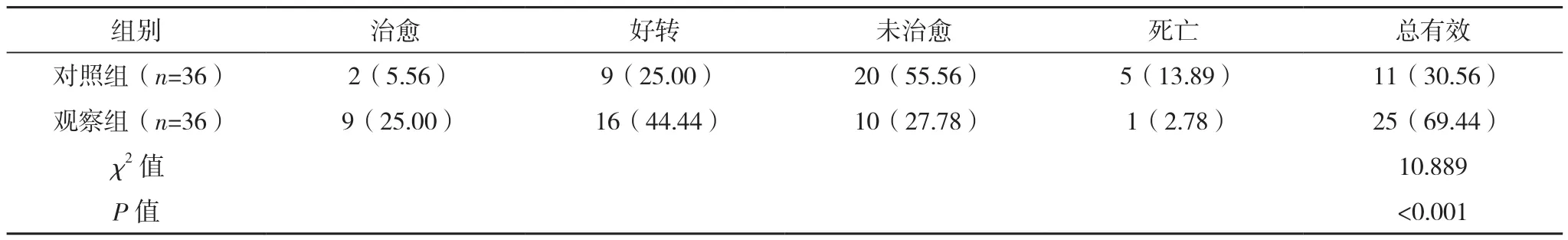

2.4 两组院内治疗效果、住院时间及出院时ADL评分比较

观察组治愈9例,好转16例,未治愈10例,死亡1例,治疗总有效率为69.44%;对照组治愈2例,好转9例,未治愈20例,死亡5例,治疗总有效率为30.56%,观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05),见表4。观察组住院时间为(12.16±3.20)d,短于对照组的(16.58±5.31)d,出院时ADL评分为(66.52±19.69)分,高于对照组的(39.13±11.58)分,差异均有统计学意义(t=4.278、7.197,P<0.001)。

表4 两组院内治疗效果比较[例(%)]

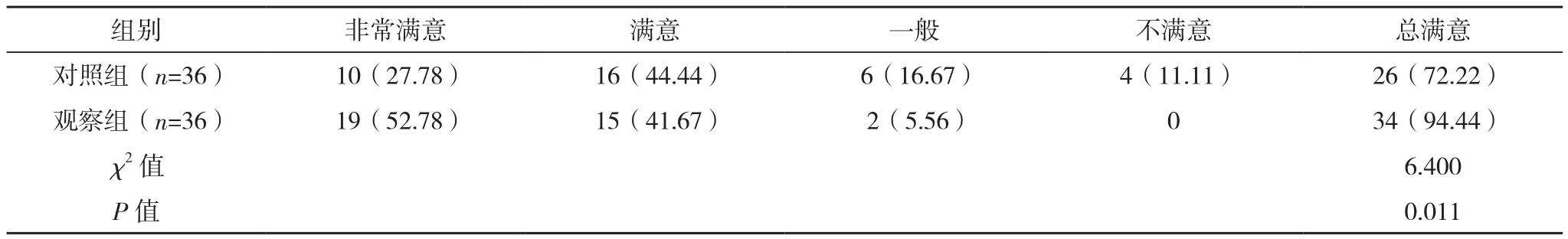

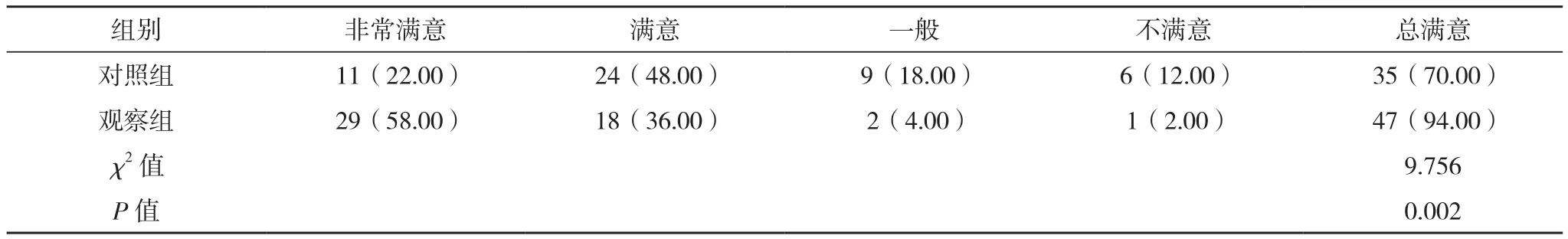

2.5 两组满意度比较

观察组患者家属对救治过程中的医护服务操作满意度明显高于对照组(P<0.05),50名医生对患者救治整体流程的满意度明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表5、表6。

表5 两组患者家属满意度比较[例(%)]

表6 50名医生对救治流程的满意度[例(%)]

3 讨论

AIS作为临床常见脑血管类型疾病,具有高发病率、高死亡率和高致残率3个明显特点,患者病情危及,需要及时进行可逆性缺血组织的抢救。目前公认的治疗和改善AIS患者预后最有效的方式是超早期应用rt-PA进行静脉溶栓治疗,尽快使闭塞血管再通,使病灶组织体积缩小[8]。但该种治疗方式的效果呈时间依赖性,越早治疗越好。因为“治疗时间窗”即开始治疗时间的限制,在我国仅有很少一部分患者能够按照静脉溶栓时间标准接受治疗,即便多影像模式为时间长的延长提供了可能,但超时间窗治疗的安全性仍缺乏实证。绝大多数AIS患者无法接受静脉溶栓治疗最主要的原因就在于时间延误,包括从脑卒中发生到送达医院的院前延误和入院开始至溶栓治疗用药的院内延误。其中院前延误主要与患者对疾病、静脉溶栓治疗的识别和了解及急救系统、交通等因素有关,而院内延误则与医院的诊疗模式密切相关[9]。

我国目前多数医院应用的常规诊疗模式为急诊接诊、问诊查体、医师开具化验单、缴费、抽血化验、影像学检查、等待结果、其他科室会诊、治疗,这一流程最突出的问题在于检查至给药治疗时间过长,是导致院内延迟最重要的原因之一。而改变这种院内的就诊治疗流程,减少院内延误就成为医护人员需要考虑和解决的重要问题。静脉溶栓绿色通道是针对AIS患者建立一条无缝连接急诊科、影像科、化验室、神经内科等的救治通道,通过对专业的多学科团队协调和综合管理,优化救护流程,可以为抢救患者的生命赢得更长的有效时间,抓住静脉溶栓治疗时机[10]。医疗团队干预模式的应用体现了AIS静脉溶栓绿色通道一体化的特点,基于多学科团队人员的专业性和团队合作沟通的干预,改变以往只关注个人专业表现的立场,通过利用一切可利用的资源来更为高效地完成患者的救治,不仅突出了专业性,更显示出团队合作的重要性[11]。医疗团队干预模式被认为是促进急诊效率提高的有效措施,能将诊疗和护理更好地结合起来[12]。本研究将团队式干预与急诊绿色通道相结合应用于AIS患者静脉溶栓治疗中,结果显示,观察组相比应用传统诊疗模式的对照组,其院内各环节时间延迟明显缩短,患者入院后2、3.5 h内接受静脉溶栓治疗比例明显提高,患者入院后各时间点神经缺损程度也明显减轻,院内治疗效果得到明显提升,住院时间缩短,同时患者家属和医生对整体救治流程和医护服务的满意度均高(P<0.05),这说明采用团队式工作模式能够在AIS静脉溶栓绿色通道启动后进一步减少患者在院内诊断、转运、治疗等各个环节所占用的时间,改进和优化管理后的诊疗模式对于提高急诊处置效率、改善患者预后和建立和谐的医患关系有重要意义。

综上所述,团队式干预结合静脉溶栓绿色通道应用于AIS患者的救治中能有效缩短溶栓治疗前的等待时间,提高救治效率和静脉溶栓率,改善患者的神经功能缺损和日常生活能力,并显著提高患者家属对救治过程的满意度,值得临床推广应用。