椎旁肌间隙入路内固定融合术治疗脊柱骨折的临床效果

2022-03-22白生录

白生录

脊柱骨折在骨科较为常见,其中又以胸腰椎段为主,是治疗较为棘手的一类骨折。脊柱骨折发生原因以意外事故为主,如交通事故、高空坠落事故等[1]。治疗上以手术治疗为首选方式,可采用髓内针、金属螺钉、钢板等进行固定以获得良好的愈合效果,继而重建椎体功能[2-3]。在本次研究中主要研究不同入路内固定融合术治疗脊柱骨折的效果,收集本院接诊的89例脊柱骨折患者为研究对象,研讨椎旁肌间歇入路内固定融合术治疗脊柱骨折的价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取青海省第四人民医院2018年1月-2020年12月收治的89例脊柱骨折患者。纳入标准:(1)X线、CT等明确诊断为脊柱骨折;(2)符合手术治疗指征。排除标准:(1)陈旧性骨折;(2)既往有脊柱骨折史、椎体肿瘤;(3)严重骨质疏松;(4)治疗依从性差,术后未按照医嘱开展康复训练。根据随机数字表法将患者分为对照组(n=44)和观察组(n=45)。对照组:男30例,女14例;年龄29~65岁,平均(44.63±9.46)岁;骨折原因:交通事故21例,高处坠落14例,摔倒跌倒9例。观察组:男29例,女16例;年龄26~67岁,平均(44.75±9.56)岁;骨折原因:交通事故22例,高处坠落14例,摔倒跌倒9例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本次研究取得医学伦理委员会批准,患者、家属知情研究,自愿参与。

1.2 方法

术前完善患者的影像学检测,制定手术具体方案。

1.2.1 对照组 采用常规入路内固定手术治疗,全身麻醉,取俯卧位,常规消毒铺巾,在患者后正中线作切口并逐层切开,充分暴露伤椎及上下椎。复位伤椎断端,以椎弓根螺钉连接固定,植骨融合,确定复位固定效果无常后放置引流管,术后24 h后拔除引流管。

1.2.2 观察组 采用椎旁肌间隙入路内固定融合术治疗,在患者骨折部位的棘突两侧做1.5~2.0 cm切开,切开患者的腰背筋膜,分离多裂肌、最长肌间隙,暴露横突、关节突关节。然后胸椎剥离,做骨皮质切口,开路锥推进并放置定位针,对骨折断端进行复位和固定,植骨融合。在确定骨折复位效果后放置引流管,术后24 h后拔除,缝合切口,完成手术。

两组患者在手术后常规抗感染,同时在患者满足康复训练条件后开展早期康复训练以促进骨折后功能重建。

1.3 观察指标及评价标准

(1)围手术期指标:记录对比两组患者的术中出血量、术后首次下床时间、住院时间、手术时间。(2)疼痛、腰椎功能情况:采用视觉模拟评分法(VAS)、日本骨科协会腰椎功能评分(JOA)评价两组患者骨折引起的疼痛、腰椎功能情况。其中VAS评分标准:0~10分,得分越高疼痛程度越高;JOA评分:0~29分,涉及患者疼痛、日常活动等内容,得分越高,表示患者腰椎功能越为健全。在术前及术后3个月进行评价。(3)伤椎椎体前缘高度比:完善患者的影像学检查,对比两组患者术前及术后3个月的伤椎椎体前缘高度比。(4)术后并发症:统计两组患者术后并发症发生情况,包括:水肿、感染、出血发生情况。

1.4 统计学处理

应用统计学软件SPSS 22.0对资料进行分析处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组围手术期指标对比

观察组术中出血量少于对照组,术后首次下床时间早于对照组,住院时间短于对照组,手术时间长于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组围手术期指标对比(±s)

表1 两组围手术期指标对比(±s)

组别 术中出血量(ml) 术后首次下床时间(d) 住院时间(d) 手术时间(min)观察组(n=45) 120.36±28.64 3.08±1.05 8.14±2.40 125.68±24.02对照组(n=44) 154.06±27.96 5.10±1.26 11.35±2.68 113.64±25.40 t值 5.616 8.224 5.956 2.298 P值 0.000 0.000 0.000 0.024

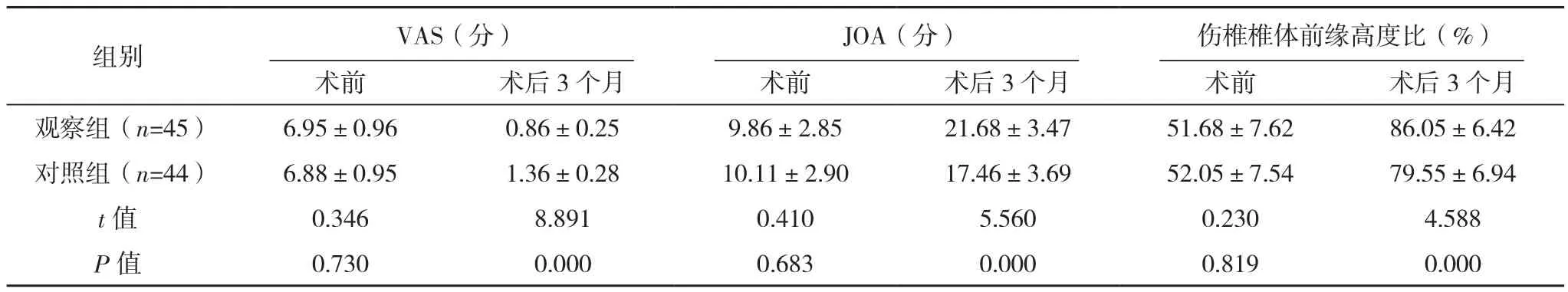

2.2 两组疼痛、腰椎功能情况及伤椎椎体前缘高度对比

术前两组VAS、JOA评分,伤椎椎体前缘高度比对比差异均无统计学意义(P>0.05);术后3个月,观察组VAS评分低于对照组,JOA评分及伤椎椎体前缘高度均高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组疼痛、腰椎功能情况及伤椎椎体前缘高度对比(±s)

表2 两组疼痛、腰椎功能情况及伤椎椎体前缘高度对比(±s)

组别 VAS(分)JOA(分) 伤椎椎体前缘高度比(%)术前 术后3个月 术前 术后3个月 术前 术后3个月观察组(n=45) 6.95±0.96 0.86±0.25 9.86±2.85 21.68±3.47 51.68±7.62 86.05±6.42对照组(n=44) 6.88±0.95 1.36±0.28 10.11±2.90 17.46±3.69 52.05±7.54 79.55±6.94 t值 0.346 8.891 0.410 5.560 0.230 4.588 P值 0.730 0.000 0.683 0.000 0.819 0.000

2.3 两组术后并发症对比

观察组术后并发症发生率为6.67%(3/45),包括出血1例和感染2例,对照组术后并发症发生率为25.00%(11/44),包括水肿3例、感染5例、出血3例,对照组术后并发症发生率高于观察组(χ2=5.641,P<0.05)。

3 讨论

脊柱骨折受到近年来社会经济活动增多的影响,其发生率呈现上升的趋势[4]。患者在发生脊柱骨折后可导致局部剧烈疼痛、肿胀及运动功能受限;部分合并神经或脊髓损伤的患者,则更为严重,如治疗不及时或治疗不当,可致残甚至是威胁患者生命安全[5-6]。在治疗脊柱骨折中临床以手术治疗为主,通过手术复位、固定骨折断端,使脊柱恢复正常的生理功能[7-9]。既往在手术术式上以常规正中入路开放式手术治疗为主,其优势是术野好,手术复位固定效果理想[10]。但具有创伤大、术后并发症风险高等缺点,因此临床亟待一种创伤更小、功能恢复更快的治疗方式。

近年来随着脊柱骨折手术的不断发展,椎旁肌间隙入路的手术入路方式在脊柱骨折治疗中应用日益频繁。相较于传统入路方式椎旁肌间隙入路的切口更小,因此手术创伤更小;并且解剖难度低、术后并发症少[11-12]。由于相较于传统入路方式椎旁肌间隙入路在控制手术医源性损伤中更具优势,因此应用前景广阔[13]。本院近年来开展椎旁肌间隙入路内固定融合术治疗脊柱骨折应用较多,现以本院收治的脊柱患者作为研究对象。本次研究结果显示观察组术中出血量少于对照组,术后首次下床时间早于对照组,住院时间短于对照组(P<0.05),说明椎旁肌间隙入路相较于常规入路方式手术内固定治疗,有利于减少出血,缩短患者的康复时间;其原因在于椎旁肌间隙入路切口小、创伤也相对更小[14]。术后3个月,观察组VAS评分低于对照组,JOA评分及伤椎椎体前缘高度比均高于对照组(P<0.05),提示经椎旁肌间歇入路内固定融合术治疗脊柱骨折能促进患者椎体功能的重建,并且康复效果优于常规入路方式手术内固定治疗,其原因猜测主要与椎旁肌间歇入路能更好地控制手术创伤相关,在减少出血、缩短康复时间等方面具有较大优势[15]。

综上所述,椎旁肌间隙入路内固定融合术术治疗脊柱骨折的效果理想,对患者骨折康复有显著的促进效果,应用前景广阔。后续将继续保持对患者的随访,以探究该术式对患者远期功能、生活质量的影响。