历时变异与现代规范:试论现代汉语词典对“×地”的处理问题

2022-03-19苏颖

摘 要 现代汉语各词典对“×地”的处理不一致,体现在“×地”的收录、“地”的标音和异形词的附列上。出现这种不一致是因为现代汉语中的“×地”并不完全同质,这是历时变异的结果。“×地”在现代汉语中的词汇地位需在共时层面重新审视,从词义、使用和频率等方面衡量是否收录;“地”的书写形式和读音标注则要考虑历史上的发展情况。

关键词 “×地” 现代汉语词典 收录 异形词 标音

一、 引 言

在现代汉语中,“地”(de)附在一部分状语(X)之后,是状语标记,通常情况下,“地”倾向于被看作助词,“×+地”被看作句法组合。但在当下通行的各现代汉语词典中,有些双音节“×地”(下文不需要特殊强调时一律简称“×地”)被作为词收录,而不同词典收录的“×地”也不尽相同。

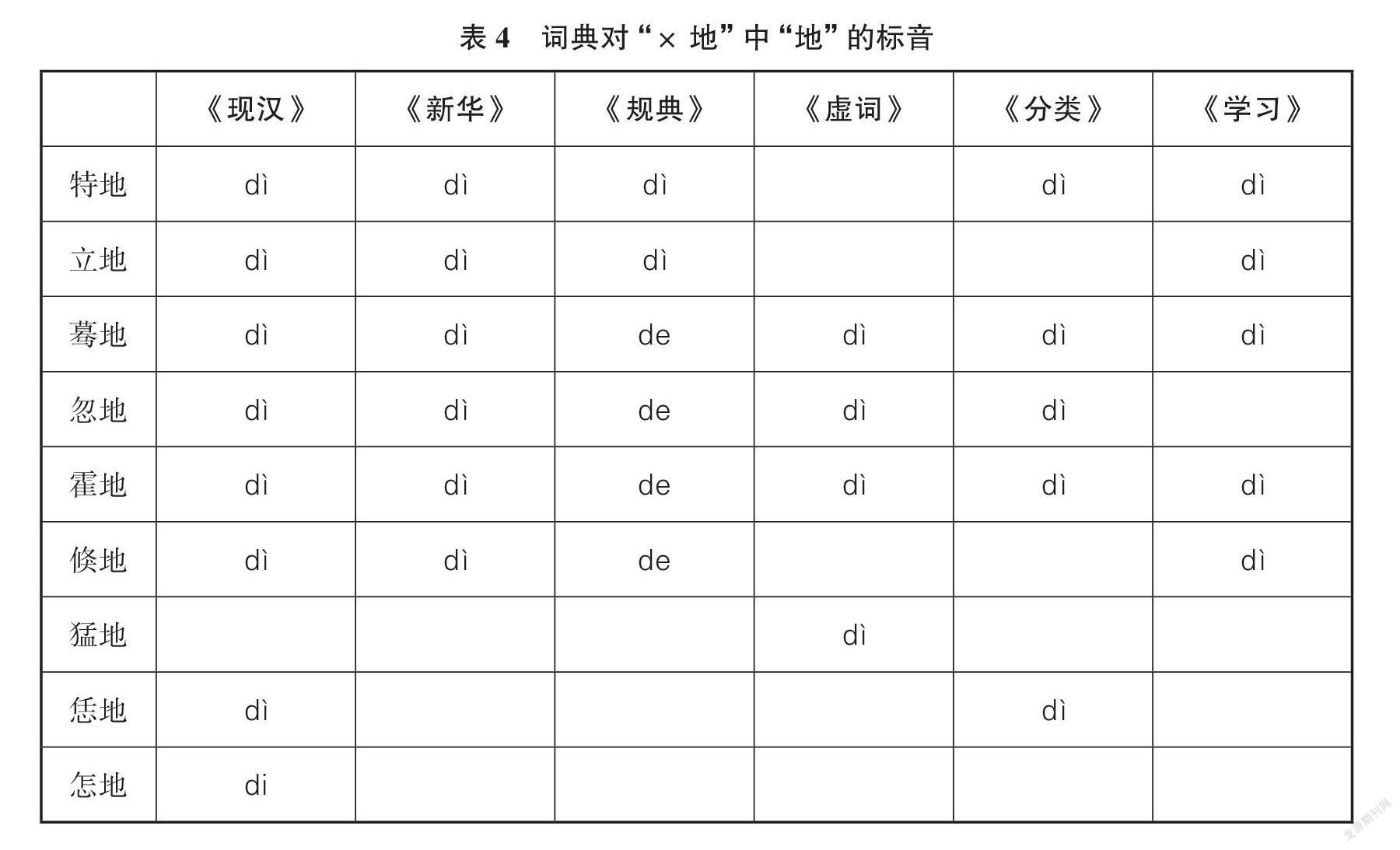

我们查阅了《现代汉语词典》第7版(以下简称《现汉》)、《新华汉语词典》最新修订版(以下简称《新华》)、《现代汉语规范词典》第3版(以下简称《规典》)、《现代汉语虚词词典》(以下简称《虚词》)、《现代汉语分类词典》(以下简称《分类》)和《现代汉语学习词典》(以下简称《学习》)几部现代汉语词典,发现共有9个“×地”被不同的词典收入,各词典收录情况如表1所示:

“×地”出现于唐代。“地”起初为实词,后在不同条件下虚化为词缀和助词,宋以后开始广泛使用。近代汉语中共有数十个“×地”,其中有些是词,有些是句法组合。保留至现代汉语中的“×地”并不多,这与汉语史上“×地”的时间层次以及“地”的性质有关,关于“×地”的历时发展和词汇地位,苏颖(2021)进行了专门讨论,此不赘述。

我们在《人民日报》图文数据库(1946—2021,以下简称《人民日报》)中找到11个仍在使用的“×地”,除上述词典收录的9个之外,还有“陡地”和“突地”是各词典均未收录的。

现代汉语词典不仅对“×地”的收录不同,对其中“地”的读音标注也不同,比如,《现汉》除了“怎地”的“地”注di外,其他“地”都注d佻,而《规典》只有“特地”和“立地”的“地”注d佻,其余的都注de,这给汉语学习带来了困扰。另外,《现汉》将“怎地”作为“怎的”的异形词收入,其他“×地”则不涉及异形。

现代汉语词典对这些“×地”的处理促使我们思考以下三个问题。1. 现代汉语“×地”的词汇地位如何?哪些该收入词典?哪些不该收?依据是什么?2. 如何看待“×地”中的“地”和“的”的异形关系?3. “×地”中“地”的读音为什么会出现不同的标注?本文拟围绕这几个问题进行讨论。

二、 现代汉语“×地”的表现及收录建议

从表1可以看出,各词典都收录的只有“蓦地”和“霍地”,被多数词典收录的有“特地”“立地”“忽地”“倏地”, “恁地”被《现汉》和《分类》收录,“猛地”只被《虚词》收录,“怎地”只被《现汉》收录,而“陡地”和“突地”则未被收录。词典不会说明收或不收某个词的依据,但把同类结构放在一起对比,可以发现一些规律和线索。现代汉语共时平面上的“×地”虽然表面构成方式相同,都是“×”和“地”的组合,但它们并不完全同质,本节将从共时和历时两个角度出发,主要依据它们在现代汉语中的实际表现,分三组讨论这11个“×地”。

(一) “特地”和“立地”

一般认为,“×地”中的“地”是“×”的附加成分(词缀或助词)。但“特地”和“立地”比较特殊,“特”“立”与“地”之间不是附加关系,而是合成关系,“地”在参与构词时是有实在意义的名词。[1]

“特地”在组合之初是偏正结构,带有“(在)特别的境况下”的意味(参看太田辰夫1958/2003;冯春田 2000),后虚化为表情状的副词,“地”的语素义逐渐磨损,成了没有具体意义的虚语素。试比较例(1)和例(2):

(1) 几时来翠节,特地引红妆。(唐杜甫《陪柏中丞观宴将士》)

(2) 召朋特地踏烟雾,路入溪村数百步。(唐韩愈《题杜工部坟》)

例(1)“特地”可用“特意”替换,但它与“几时”对举,理解为“在特别的环境里”也未为不可,“地”的空间义痕迹还比较明显。相比之下,例(2)中的 “特地”更虚,接近于描摹情状。

“立地”最早则是动宾结构,由“立于地”整体虚化为表短时的副词。“立地”是静止的状态,不用动,于是由“立于地”引申出“在原地不动”之义。如例(3):

(3) 今并州百姓避盗贼者,皆入此城。文静为令数年,知其豪杰,一朝啸集,立地可数万人。(唐赵蕤《长短经·惧诫》)

例(3)中的“立地”很明显用的不是本义,但也不是“立刻”义,“立地可数万人”指在此城中就能召集数万人,不用去别处召集,“立地”表示“在原地不动”。在原地不用动就能发生其后谓语部分所代表的事件或动作,“立地”便有了“立刻”义。如例(4)和例(5):

(4) 君王政不修,立地生西子。(唐苏拯《西施》)

(5) 耄年服一粒,立地变冲童。(唐吕岩《五言》其十)

“特地”和“立地”成词早,词汇化程度高,语义不透明。其中,“特地”自产生之后就是高频词,现已成为普通话中的常用词;“立地”在发展过程中受到“立刻”的阻断(参看苏颖2021),现代汉语中更常见的是与“成佛”组成固定搭配,但仍有一些与其他VP的组合。如例(6)和例(7):

(6) 陳诚立地同意了。[2]

(7) 一服大热药而且还熬得很浓,这吃了便立地见效。

为与动词性“立地”(立在地上)相区别,表示“立刻”的副词“立地”应作为词收录并加以解释。

余下的“×地”,“地”都是附加在“×”上的,“地”的语义为空。但即便如此,“×地”也不一定等于“×”,有的“×地”语义和句法功能跟“×”基本相同,有的则有差异。

(二) “恁地”和“怎地”

“恁地”“怎地”与“恁”“怎”的语义和句法功能不等同。

《现汉》这两组词的释义和举例如下:

恁 〈方〉指示代词。①那么;那样:~大胆|~有劲儿|要不了~些(那么多)。②那:

~时|~时节。③这么;这样:这几棵牡丹,真不知费了多少工夫,方培植得~茂盛。

恁地 〈方〉①指示代词。这么;那么:不要~说。②疑问代词。怎么;如何:这人看着面熟,~想不起来?

“恁”和“恁地”的语义有交叉,二者都有“这么,那么”义,除此之外,“恁”的“那”义(做定语)是“恁地”没有的,而“恁地”另表疑问,义为“怎么,如何”,“恁”则不具备这一语义。

怎 〈方〉疑问代词。怎么:你~不早说呀?|任务完不成,我~能不着急呢?

怎的 〈方〉疑问代词。怎么;怎么样:大哥~不见?|我偏不去,看你能把我~?也作

怎地。[3]

“怎”和“怎的”(怎地)的语义和句法功能为包含关系,“怎的”(怎地)包含“怎”。二者都有“怎么”义,都能做状语;“怎的”(怎地)还能做谓语,如配例2,义为“怎么样”,“怎”没有这一功能和语义。实际上,“怎的”(怎地)的句法功能十分多样,除了状语和谓语外,至少还能充当主语(如“怎的是好”)和宾语(如“不知怎的”)。

像这种语义、功能跟“×”不同的“×地”,应看作单独的词目。不过,鉴于“恁地”和“怎地”在现代汉语中是方言词,不同的词典可根据自身定位和规模做不同选择。比如,《规典》的收词原则是“重点收现代汉语通用词中常用的词语”“原则上不收未稳定进入普通语文生活的专业词、方言词和在现代汉语中已不使用的文言词”,因此,不收“恁地”和“怎地”是合适的。而《现汉》兼收常见的方言词,“恁地”和“怎地”在北方官话中使用较为广泛,故将二词收录。

(三) “蓦地”“霍地”“忽地”“突地”“倏地”“陡地”“猛地”[4]

这一组“×地”语义与“×”基本相同,功能上跟“×”一样都充当状语。其内部还可以再分两类:

1. “蓦地”和“霍地”

这两个“×地”的共同特点是:“×”是不成词语素。“蓦”和“霍”绝对不能单用,只能附加“地”或“然”,组成“蓦地”“蓦然”和“霍地”“霍然”。《现汉》“蓦”“霍”未标词性,就是认为它们不是独立的词。

2. “忽地”“突地”“倏地”“陡地”“猛地”

这几个“×地”的共同特点是:“×”是成词语素,能单用,《现汉》标为副词。[5]但“×”并不与“×地”完全等同,它们在使用时往往受限,这种限制主要体现在韵律和语体上。[6]

韵律上的限制主要指“×”一般只能与单音节谓词组合。如例(8)—例(10):

(8) 一天晚上忽降大雪。

(9) 船在海上突遇风浪。

(10) 平淡的经济气氛中陡现一个发展的机会。

且它们能搭配的单音节动词在语义和数量上往往也受限,组合能力远不如相应的“×地”。

语体上,“×”书面色彩较浓,尤其是“倏”,《现汉》标“〈书〉”,而“×地”则没有这种限制。试比较例(11)和例(12):

(11) 心脏病复发以来,缠绵病榻,倏已经年。

(12) 有时半夜梦到这些,会倏地坐起来,汗一身。

需要指出的是,虽然同样以词的身份进入词典,但“忽”“突”“倏”“陡”“猛”的自由度不一样。相比之下,“猛”的独立性更强,上面说的“×”的限制在“猛”身上表现得不很明显。“猛”可以跟大于一个音节的谓语中心组合,谓语中心在语义上没有明显约束。“猛”在口语中也常见,“猛”和“猛地”的使用大致相同。如例(13)和例(14):

(13) 猛抬头,对方瞭见了立在院门外的老马,脸色刷地变了。

(14) 她猛地抬头,一接触到他的视线,就忍不住脸红了。

综合这两类“×”—“×地”在现代汉语中的表现,第一类“蓦地”和“霍地”,因相应的“×”不成词,故“×地”应该作为词目单独收录。

第二类的情况有些复杂。“猛地”因为跟“猛”基本没有差别,可按照《现汉》本来的处理方式,“猛地”不作为词目单独收录,只在“猛”的配例中体现:

猛 ②忽然;突然:他听到枪声,~地从屋里跳出来。

我们建议再补一个“猛”单独做状语、不用“地”标记的例子,以表示“猛”和“猛地”在使用上的趋同。

至于“忽地”“突地”“倏地”“陡地”,若侧重强调“忽”“突”“倏”“陡”能独立充当

状语的特点,可以将“忽地”“突地”“倏地”“陡地”仿照“猛地”处理;若侧重强调“忽”

“突”“倏”“陡”在使用上的限制,则可以将“忽地”“突地”“倏地”“陡地”作为词目收录。

由上可以看出,“蓦”“霍”“忽”“突”“倏”“陡”“猛”在使用上的自由度是一个连续统,自由度越低,“×地”被收入词典的可能性越大,反之,则收录的可能性越小:

蓦地、霍地>忽地、突地、倏地、陡地>猛地

反观表1中第三组“×地”的收录情况,各词典对“蓦地”和“霍地”的处理非常一致,都把它们看成词;对“猛地”的处理也比较一致,基本倾向于不把它看成词;“忽地”“倏地”的自由度居中,词典的处理也因此出现了不同。

词典是否收录一个“×地”,除了要考虑“×地”的词汇地位之外,使用频率也是重要的参考因素。上面提到,表1各词典都未收录“陡地”和“突地”。我们穷尽统计了《人民日报》,“陡地”仅13例,“突地”仅23例,而其他“×地”,见频最低的“霍地”也有177例。本文调查的词典未收这两个词,可能与它们的见频较低有关。但我们又借助中国社会科学院语言研究所和中国多语言多模态语料库暨大数据研究中心研发的“面向語料库机助辞书编纂系统”,检索了其中的现代汉语语料(包括教材语料库、《现代汉语词典》百万卡片语料库和北京大学CCL现代语料库),分别得到175个“陡地”和86个“突地”。结合上文对“陡地”和“突地”的分析,我们认为,上述词典应将它们跟“忽地”“倏地”做同样的处理。即:如果某词典收了这四个“×地”中的一个,也应该收另外三个,要么四个都不收。而大型词典在收词时可以进一步扩大考察范围,适当增收现代汉语中存在但少见、中型词典未收录的“×地”。

三、 “地”的音变及“×地”异形词的附列

语法化往往伴随着音变,这种音变往往是语音的弱化,这已被大量语言事实证明。以汉语为例,江蓝生(2000)论证了“V+X+NL”句型中的“X”(主要为“在、到、著”)在现代一些方言中弱化为de,写作“的”的现象。“地”发生语法化后,也经历了类似的语音和书写形式的变化。据《广韵》,实词“地”是定母脂韵去声字,王力先生拟音为[dhi](东方语言学网)。韵书上没有关于虚词或词缀“地”读音的记载,但根据伴随语法化的语音弱化規律可以推测,“地”的读音应该经历了以下两个变化:一是声调的弱化,去声逐渐丢失,变为轻声;二是韵母的央元音化(轻读之后容易央化)。[7]

“地”虚化后,一方面使用越来越普遍,语音也发生了变化;而另一方面,实词“地”仍是常用词,这就促使汉语使用者想要选用另一个书写符号来记录虚化后的“地”,以与实词“地”相区别,这个被选中的书写符号便是“的”。(参看太田辰夫 1958/2003)321关于“的”对“底”和“地”的改写,吕叔湘(1943/1984)早有详细论述:“‘的’字现在说轻声(并且说de不说di),想来‘底’和‘地’写成‘的’,都是已变轻声之后的事。‘地’字变轻声当在‘底’字变轻声之后,……何以轻声借用‘的’字?大概是因为‘底’、‘地’二字的本义都是日常应用的字,仍作上声和去声,需要找一个别的字代替轻声的‘底’和‘地’,以资分别。‘的’字是不常用的字,虽然原是入声,宋元之际入声的韵尾辅音已在脱落中,入声去掉韵尾辅音,只有一个短促而升降不显的音,恰与轻声字相似,所以可以借用。还有一个可能。《中原音韵》把‘的’字列为‘入作上’;若当时确是如此,则‘底’用‘的’代就只是用同声调的罕用字来代常用字,更觉自然。但‘地’字写‘的’一定在两字都变为轻声

之后。”[8]

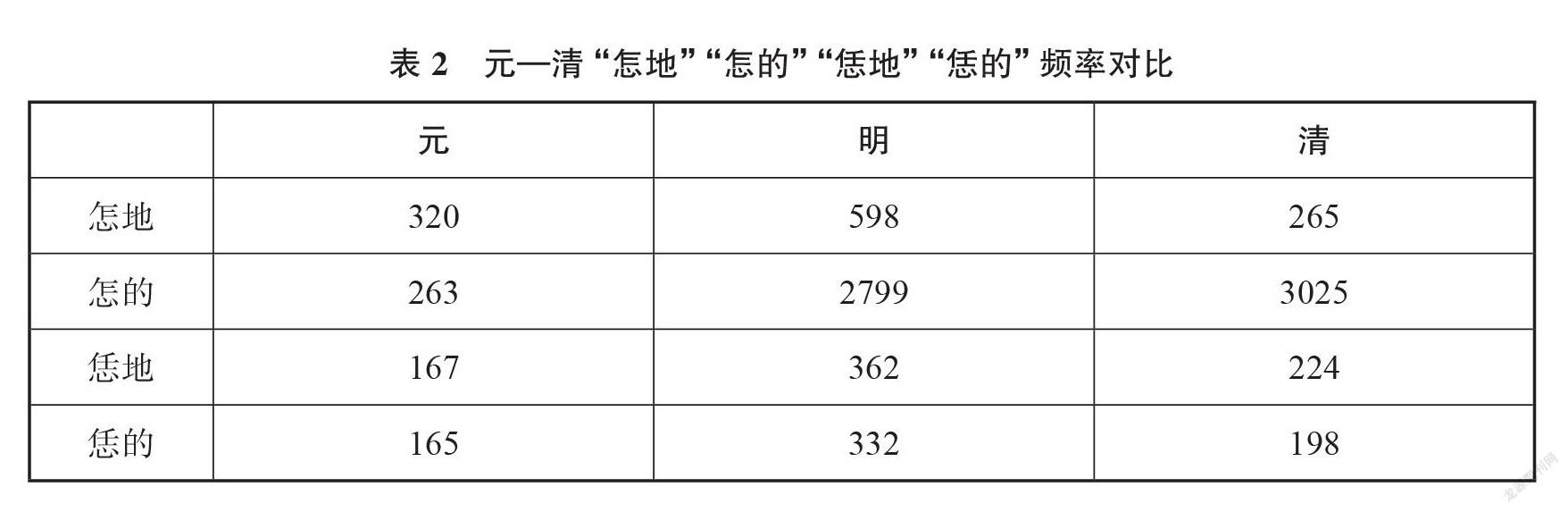

据现有研究成果,“×地”大范围改写为“×的”应该是元代中叶以后的事,但“×的”没有最终取代“×地”,只是在一定程度上跟“×地”混用了。在本文调查的“×地”中,“怎地”和“恁地”的情况比较特殊,这两个词句法功能多样,除了做状语外,还能充当其他句法成分,相较于只能做状语的“×地”,“怎地”和“恁地”被“怎的”和“恁的”改写的比例很高,尤其是“怎地”,明清时期“怎的”的使用远超“怎地”。现将“怎地”和“怎的”、“恁地”和“恁的”从元到清的使用情况列表比较如表2(数据来自中国俗文库)。

由于历史上出现过“×地”和“×的”的混用,故历时词典收录了不少相关的异形词。但总地来看,状语位置上“×的”所占比例比较低,多数仍然主要写作“×地”,再加上现代汉语中“地”和“的”有明确的使用规范,所以对大多数“×地”,现代汉语词典不必、也不该列出异形词。只有“怎地”因被改写的频率太高而涉及异形词的处理。在本文调查的现代汉语各词典中,只有《现汉》收录了“怎地”,且将其作为“怎的”的异形词。现将《现汉》中这两个条目抄录如下:

怎的 〈方〉疑问代词。怎么;怎么样:大哥~不见?|我偏不去,看你能把我~?也作怎地。

怎地 同“怎的”。

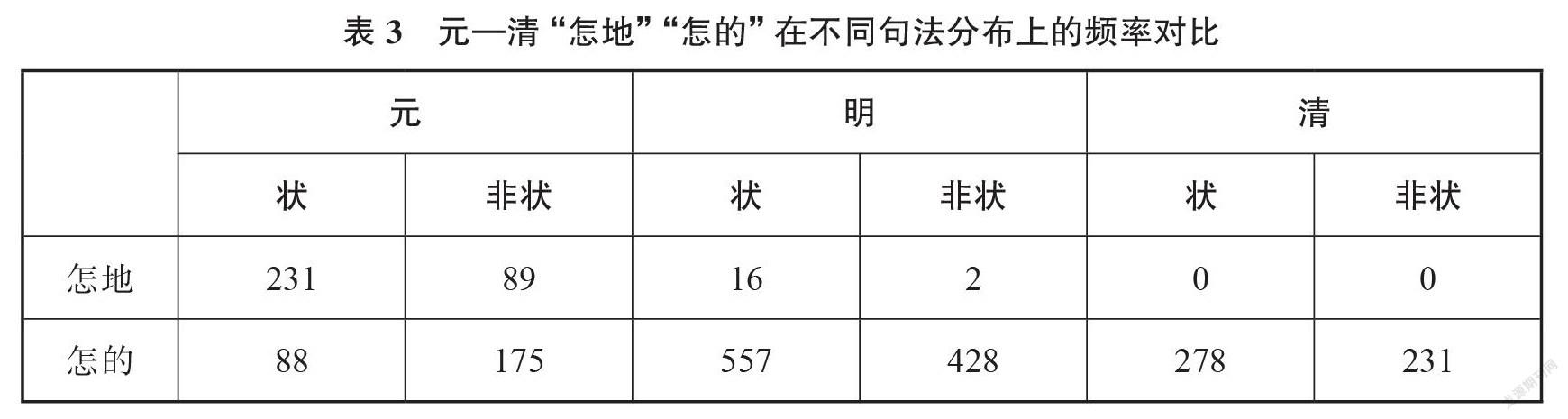

《现代汉语异形词规范词典》这样说明“怎地”和“怎的”的关系:“此为近代汉语白话口语词,‘怎地’和‘怎的’并无实质区分,……二者的语义和语法功能都相同,是全等异形词。”为了核实这一说法,我们对比统计了这两个词在不同历史时期充当状语和状语之外句法成分时的使用频率,[9]所得结果如表3所示:

从表3可以看出,从元代到清代,“怎地”一直以做状语为主,而“怎的”在元代开始大范围应用后,多用作状语之外的句法成分,此时“怎地”和“怎的”呈大致互补的面貌。[10]明清时期,“怎的”开始大量用在状语位置上,且频率略高于状语之外的分布之和。总的来说,“怎的”出现后,句法功能上跟“怎地”经历了从大致互补到逐渐包孕的过程。

“怎的”在使用频率上的优势一直延续到现代汉语。我们统计了北京语言大学BCC语料库中的文学语料,“怎地”共出现146次,而“怎的”多达630次。句法功能上,“怎地”和“怎的”都是状语之外的分布多于状语上的分布,“怎地”做状语30次,做其他句法成分共116次,“怎的”做状语59次,做其他句法成分共571次。较明清时期,二者的句法分布格局又一次发生了变化,但始终保持趋同的态势。

从近代汉语到现代汉语,“怎的”的使用频率远超“怎地”,是更为通用的词形;且现代汉语“怎地”和“怎的”都主要用于非状语分布上,从语源上看,这也符合“怎的”本来的分布面貌。《现汉》将“怎的”作为推荐词形,既符合通用性原则,又符合理据性原则。

四、 “×地”中“地”的标音

上节提到,“地”虚化后,读音经历了由d佻到de的历史变异。在现代词典中,“地”有

d佻和de两个读音,读d佻时是名词或名词性语素,读de时是状语标记。“×地”中的“地”与状语标记关系密切,理论上似乎应该读de,但实际上,各词典对“地”的标音有不同的处理方式,详见表4。

“特地”“立地”二词中“地”的读音没有争议,都标d佻。分歧出在“蓦地”“忽地”“霍地”“倏地”上,有两种不同的注音,《规典》标de,《现汉》等词典标d佻。余下的几个“×地”,“猛地”只被《虚词》收录,标d佻;“恁地”被《现汉》和《分类》收录,标d佻;“怎地”只被《现汉》收录,标di。对于这种处理方式给语文教学带来的不便,吴继章(2004)已经指出。本文关注的是,为什么会出现注音的不一致?这跟“×地”中“地”的读音变异的复杂性有关。

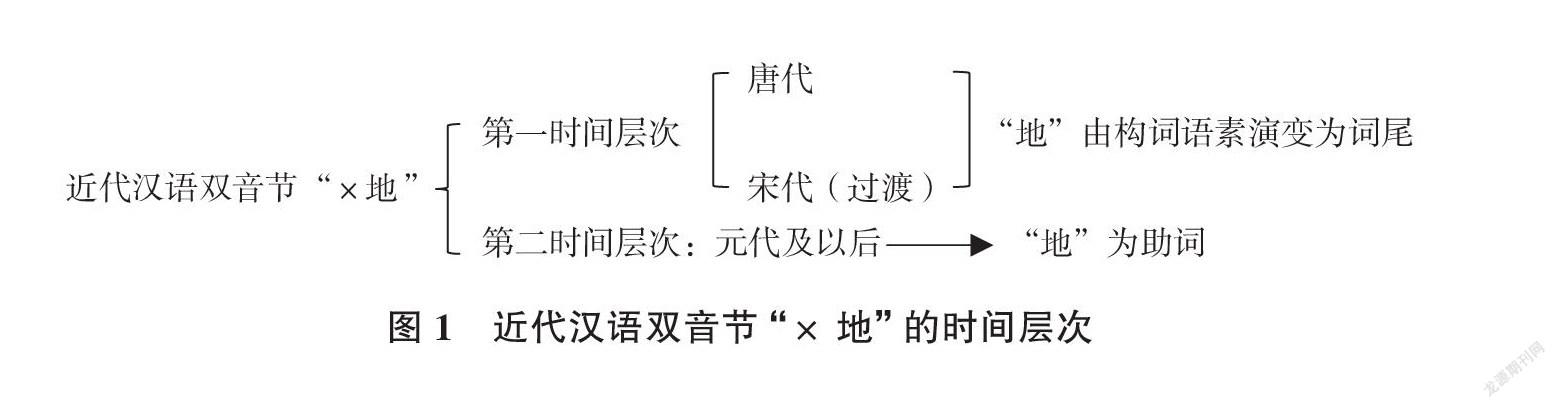

苏颖(2021)将近代汉语双音节“×地”分为两个时间层次,如图1所示:

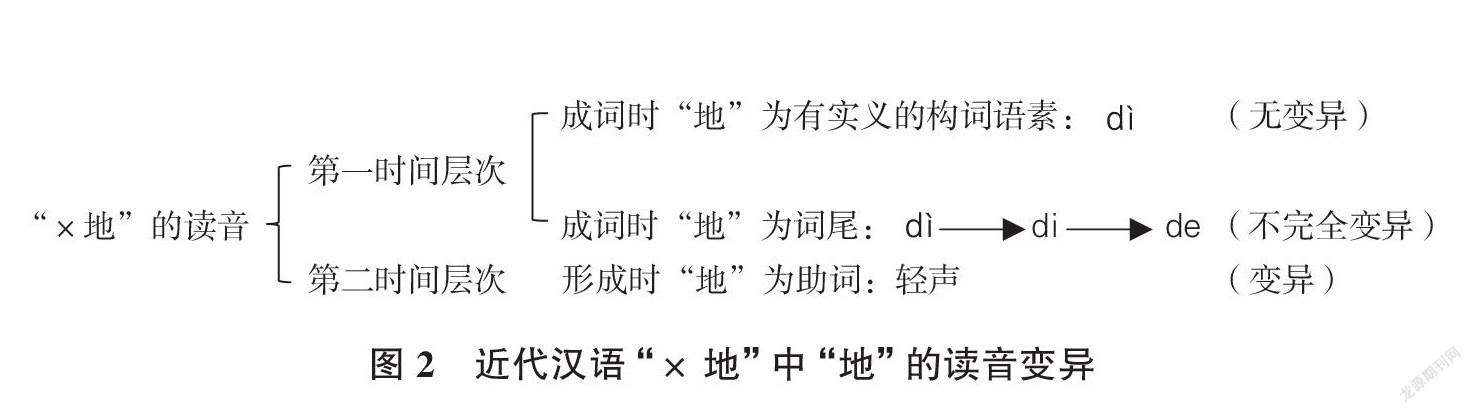

第一时间层次的“×地”形成时,“地”尚未完成音变;第二时间层次的“×地”则从产生伊始或产生不久,“地”就读轻声,证据是元代以后“的”开始替换“地”。考近代汉语语料,大多数“×地”都有“×的”与之并用。其中,第二时间层次“×地”的“地”是助词,在“×地”产生之初,“地”就丢失了声调,故能够被“×的”替换,如表4的“倏地”。第一时间层次的“×地”分两种情况:一是成词时“地”是有实义的构词语素,因为成词早、词汇化程度高,“×地”高度凝固,“地”的语音没有被后来兴起的助词“地”类化,保留本来的读音,书写形式也未被“×的”替换,如表4的“特地”“立地”;[11]二是成词时“地”是词尾,在助词“地”出现并大量使用后,随着助词“地”的读音弱化,这些“×地”的“地”的读音有被类化的倾向,“地”也出现了被“的”替换的情况,如表4的“蓦地”“忽地”“霍地”“猛地”“怎地”“恁地”。[12]但这种受类化影响而发生的语音变异是不彻底的,本文依据中国基本古籍库和中国俗文库,统计了“蓦地”“忽地”“霍地”“猛地”在元代以后被替换的情况,列表如表5:

由表5可以判断,对以上4个“×地”的“地”而言,轻声应该不是当时语言社团中的主流读音,因为“的”对“地”的替换比例普遍较低。我们不妨推测,元以后,第一时间层次的“×地”中作为词尾的“地”有两个读音,一部分人将其类同为助词“地”,读轻声,余下的人仍遵照其形成之初的读音,读d佻。近代汉语“×地”中“地”的读音变异可概括为图2:

回过头来看,现代词典为所收录的“×地”注音,应考虑其形成的时间层次。保留至現代汉语的“×地”大多属第一时间层次(苏颖 2021),其中,“地”在形成之初为实义语素的,必然标d佻,“地”为词尾的,按其音变情况有d佻和de两种读法。“倏地”和“突地”属第二时间层次,按音变事实应标de,也可从大多数“×地”的读音,标d佻。

综上,各词典现行的两种注音方式各有所据。将所收录的“×地”中“地”的音都注为d佻的方式大致保留了“地”原本的音变层次和语法作用,同时从系统性和一致性出发,追求统一处理;“特地”和“立地”的“地”标d佻、其他“×地”标de的方式符合“×地”发生了语音变异的事实(虽然这种变异有内部差异)。

至于“猛地”,前面提到,我们认为词典在处理时宜看作句法组合,不应作为词目收录。“猛”单独做状语,“猛地”是充当状语的副词“猛”加状语标记“地”,“地”应读de。

五、 结 语

本文集中讨论了现代汉语词典在处理“×地”时遇到的问题,包括收词、异形词的附列和注音。之所以词典在“×地”的处理上会出现分歧,是因为:虽然共时平面上的

“×地”有着相同的表象,但实际上它们并不同构,背后的真实面貌相当复杂,“×地”在历史上的产生和发展也不尽相同,其间经历了词汇地位、书写形式和读音的变异,这些变异有时与现代规范相矛盾,给词典处理带来了困难。根据“×地”在现代汉语中的表现,我们尝试对11个“×地”的收词提出了建议:“特地”“立地”“蓦地”“霍地”应收;“猛地”不单收,体现在字头“猛”的配例中即可;“忽地”“突地”“倏地”“陡地”应做一致处理,如侧重“忽”“突”“倏”“陡”充当状语的独立性,则不收这四个“×地”,如侧重“忽”“突”“倏”“陡”在使用上的限制,则可将这四个“×地”收录;“恁地”和“怎地”是方言词,要根据词典的定位决定是否收录。至于“地”读音的标注,不同的处理方式孰优孰劣,并不容易下定论。这也向我们提出一个问题:现代汉语词典在面对“规范”标准和历时变异现象时,应该如何处理?

同时,汉语史上“×地”的词汇化进程已经结束,故而现代汉语“×地”不再具有能产性,那些虽然还在用、但结合不甚紧密的“×地”是否还能沿用下去也是未知的。另外,根据语法化规律,连接状语和谓语中心的“地”可能会进一步发生变化。“当一个成分在结构中变得越来越不重要时,它就会不断虚化,发展到极端变为一个零形式,从结构中消失。它的语音形式也相应地越来越弱化、简化、含糊化,以至逐渐消失。”(江蓝生2000)164这是被汉语及世界上其他语言证实过的。“地”还会发生怎样的变化?现有的双音节“×地”会不会受其影响?这也是可以继续关注的问题。

附 注

[1] 太田辰夫(1958/2003)320:“‘地’用得较多是从唐代开始的,但唐代还用得不太广泛,有作为一定的复合词来使用的倾向。”

[2] 现代汉语的例句来自北京语言大学BCC语料库、《人民日报》和“面向语料库机助辞书编纂系统”中的语料。

[3] 《现汉》将“怎的”作为推荐词形,“怎地”作为异形词附列。关于“怎的”和“怎地”的关系,详见下节。

[4] 据苏颖(2021),这几个“×地”在汉语史上的形成时间不同,词汇地位也不同——“蓦地”“霍地”“陡地”“忽地”“猛地”形成于唐宋时期,是词,“地”属词内成分;“倏地”和“突地”见于元以后,是句法组合,“地”是助词。本文考察现代汉语词典对“×地”的处理,要从共时层面重新审视“×地”的身份。

[5] 虽然《现汉》表示“陡然”的“陡”未标词类,但经查语料,“陡”能独立充当状语,且组合能力并不弱,能修饰20多个单音节谓词。我们认为应将“陡”视为成词语素,标副词。

[6] 这种使用上的差异不只体现在“×”和“×地”上,据侯瑞芬(2015),“×”和“×着”也有类似的差异。

[7] 虽然现代汉语普通话“地”(de)的韵母的国际音标为[ɤ],但实际口语中的读音已经央化为[ə]了。另外,“地”由[dhi]到[tə],声母还发生了清化,从全浊定母变为端母,但声母的变化发生较早,与“地”的功能变化没有什么关系。

[8] “地”“的”的混用一直持续到现代汉语。从使用情况上看,由于“的”先后改写了“底”和“地”,故“的”字结构的句法分布很广,既能占据“底”字结构原有的分布,也能占据“地”字结构原有的分布,一度有取代“地”的趋势。朱德熙(1961)讨论“的”的用法,就包括状语标记“地”,但统一写作“的”。现在书面语中为了区别不同分布上的“de”,又将“地”和“的”分开,人为规定“地”只用于状中结构之间,“的”用于定中结构之间以及主、宾等位置上的“de”字结构中。这种区分基本符合“底”和“地”原本的分布情况。

[9] 元代语料做穷尽统计,数据来自中国俗文库。明清语料做抽样统计,明代选择《西游记》和《金瓶梅》,清代选择《醒世姻缘》《儒林外史》《红楼梦》和《歧路灯》,数据来自台湾地区“中央研究院”近代汉语标记库。本文抽样调查的清代语料中未见“怎地”,中国俗文库清代有265例“怎地”,做状语的189例,状语之外的76例。

[10] “的”出现后,起初只代替“底”,后来才代替“地”。唐宋时期“地”和“底”的分布大致互补,“地”用在状语和一部分谓语位置上,“底”则用于状语之外的位置上,详见曹广顺(2014)。“怎的”开始代替“怎地”后,先占据的是非状语位置,此时“怎的”与“怎地”的分布跟“底”“地”的分布大致相合。

[11] 近代汉语“特地”有数千次见频,只有个别几个用例被替换为“特的”,应属例外。

[12] “恁地”和“怎地”是方言词,读音的标注需要参考它们在现代方言中的实际读音,本节讨论“地”的标音,不包括这两个词。

参考文献

1. 曹广顺.近代汉语助词.北京:商务印书馆,2014.

2. 东方语言学网(http://www.eastling.org/zgycx.php).上海师范大学语言研究所,上海高校比较语言学E-研究院.

3. 董大年主编.现代汉语分类词典.上海:汉语大词典出版社,1998.

4. 冯春田.近代汉语语法研究.济南:山东教育出版社,2000.

5. 侯瑞芬.“×着”介词的收录及释义.辞书研究,2015(5).

6. 江蓝生.语法化程度的语音表现. //江蓝生.近代汉语探源.北京:商务印书馆,2000.

7. 李行健主编.现代汉语异形词规范词典.上海:上海辞书出版社,2002.

8. 李行健主编.现代汉语规范词典(第3版).北京:外语教学与研究出版社;北京:语文出版社,2014.

9. 吕叔湘.论底、地之辨及底字的由来. //吕叔湘.汉语语法论文集.北京:商务印书馆,1943/1984.

10. 商务印书馆辞书研究中心.现代汉语学习词典.北京:商务印书馆,2010.

11. 苏颖.近代汉语双音节“×地”的历时发展及词汇地位考察. //中国社会科学院语言研究所编.历史语言学研究(第十六辑).北京:商务印书馆,2021.

12. 太田辰夫著.中国语历史文法(修订译本). 蒋绍愚,徐昌华译.北京:北京大学出版社,1958/2003.

13. 吳继章.“忽地”等当中的“地”“的”与词典中的处理.辞书研究,2004(2).

14. 《新华汉语词典》编委会编.新华汉语词典(最新修订版).北京:商务印书馆国际有限公司,2019.

15. 张斌主编.现代汉语虚词词典.北京:商务印书馆,2001.

16. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第7版).北京:商务印书馆,2016.

17. 朱德熙.说“的”.中国语文,1961(12).

(中国社会科学院语言研究所/中国社会科学院辞书编纂研究中心 北京 100732)

(责任编辑 马 沙)

3550500589274