筑牢民族共同体意识下的苗族织花带特征解读及设计创新研究

2022-03-14周玉竹林莎莎杨金凤

周玉竹,林莎莎,杨金凤

(四川师范大学,四川 成都 610100)

1 苗族织花带背景及艺术特征解读

1.1 苗族织花带的起源及定义

《辞源》对花带的定义为:绦,丝带、丝绳,用丝线或棉线织出来带状织物,民间叫花带[1]。苗族花带的起源鲜有记载,但根据苗族传说,最早是有一位聪慧的苗族姑娘为了躲避毒蛇袭击,就效仿蛇纹编织花带缠绕在身上,诱导毒蛇将她认为是同类,以此避免遭受伤害,随后,她的族人纷纷效仿。这与《汉书》记载的南蛮“断发纹身,以示与龙蛇同类,免其伤害”的说法,有一定的相似之处[2]。

1.2 苗族织花带蕴含的民族文化价值

苗族织花带是苗族人民生活中不可缺少的手工艺品,在苗族人民心中占据着重要的位置。苗族女性通常在七八岁时就开始学习织造花带,对一技艺的掌握程度更是被作为衡量苗族女性是否心灵手巧的标准之一。苗族织花带可分为机织和手织两类,宽幅较大的通常使用机织,比较窄的通常使用手织。花带的宽度在各个地区有所差异,河北邢台地区通常为5~7cm,湘西地区普遍为3~5cm,苗族人根据不同的需求,来调花带的整宽度。花带在日常的使用中极为广泛,最初是用作腰带,之后发展为围裙带、巴裙带、斗笠带、包袱带、头带等。苗族歌曲《织花带》唱到:“妹在月下织花带,织进阿妹情和爱。”苗族织花带除了在日常中作为系带使用,还可以作为女子向男子表达喜爱的物品,以寄托自身的情思。苗族小伙子也可向他爱慕的姑娘“讨花带”,这多发生在芦笙节的夜晚,此时男子吹奏芦笙,女子伴歌起舞[3],场面十分美好。该习俗在贵州、广州等地盛行。

1.3 花带色彩分析

苗族织花带根据颜色,可大致分为素色织带与彩色织带,不同颜色的织带在使用场景不尽相同。在大部分地区,素色织带用于日常生活中,彩色织带用于盛大节日,但不同地区又会有不同的情况,如湖南花垣县,年龄越长之人,使用的花带颜色反而更为绚烂。通过对20 条彩色花带的颜色采集,总结出三个使用频率最高的颜色,分别是:黑、白、红色,这三个颜色可作为花带的基础用色,而绿、橙、黄、紫色,也是苗族人民在花带中喜爱使用的颜色,巧妙的是,其中红与绿、黑与白、黄与紫,都是对比色,这正体现了苗族人使用色彩大胆,这么多强烈色彩的对比,却能做到绚丽而和谐,彰显了苗族人民用色的智慧。

1.4 织花带的纹样寓意

苗族织花带中的纹样极具特色,且丰富多样,按照纹样的主体组成元素,大致可分为动物纹、植物纹、几何纹、文字纹等等。其中,在苗族人民心中最具影响力的纹样,当属蝴蝶纹样,常在纹样中作为基础图案构成,随之进行演变。在《苗族古歌》中,蝴蝶被看作万物之源,被苗族人民称为“蝴蝶妈妈”,认为蝴蝶是人、神、兽共同的始祖,当作万物之源信仰。

2 苗族织花带功能探析

2.1 苗族织花带保留现状分析

苗族人口众多,在我国的少数民族中排名第四。人口分布在广州,在湖南、湖北、贵州、云南、四川、广西、海南等地。由于分布较散,所以在不同支系与地域间,织花带的保留程度不尽相同,例如贵州凯里、丹寨、惠水等地,花带的使用更为常见,技艺保留更为完整。通过对舟溪、番召、八寨、排调等十个织造技艺保留较好,使用频率较高的地区,相关文献的梳理归。可看出,苗族织花带在功能上更偏向实用,多用于腰带或围裙带,较少地区会将织花带作为纯装饰带。

2.2 花带织绣工艺对比分析

苗族织花带作为非物质文化遗产之一,有着丰富的形态样式,其形态样式与编织花带时使用的织造工具密不可分,机器统一完成提花织造的花带属于织花带,使用针线人工缝制的花带属于绣花带,两者在精细度、生产效率等有着细微的差别(如表1 所示)。

表1 织绣花带对比

根据腰带与背扇不同工艺的对比分析,可见织花带在图案的灵动度以及精细度方面,不及挑织与刺绣的花带,但织花带工整度和生产效率高,这也是苗族大部分地区将织花带作为捆系带子使用,而较少用做装饰的原因之一。

3 苗族织花带的编织技艺起源与价值解读

3.1 苗族织花带的编织技艺起源

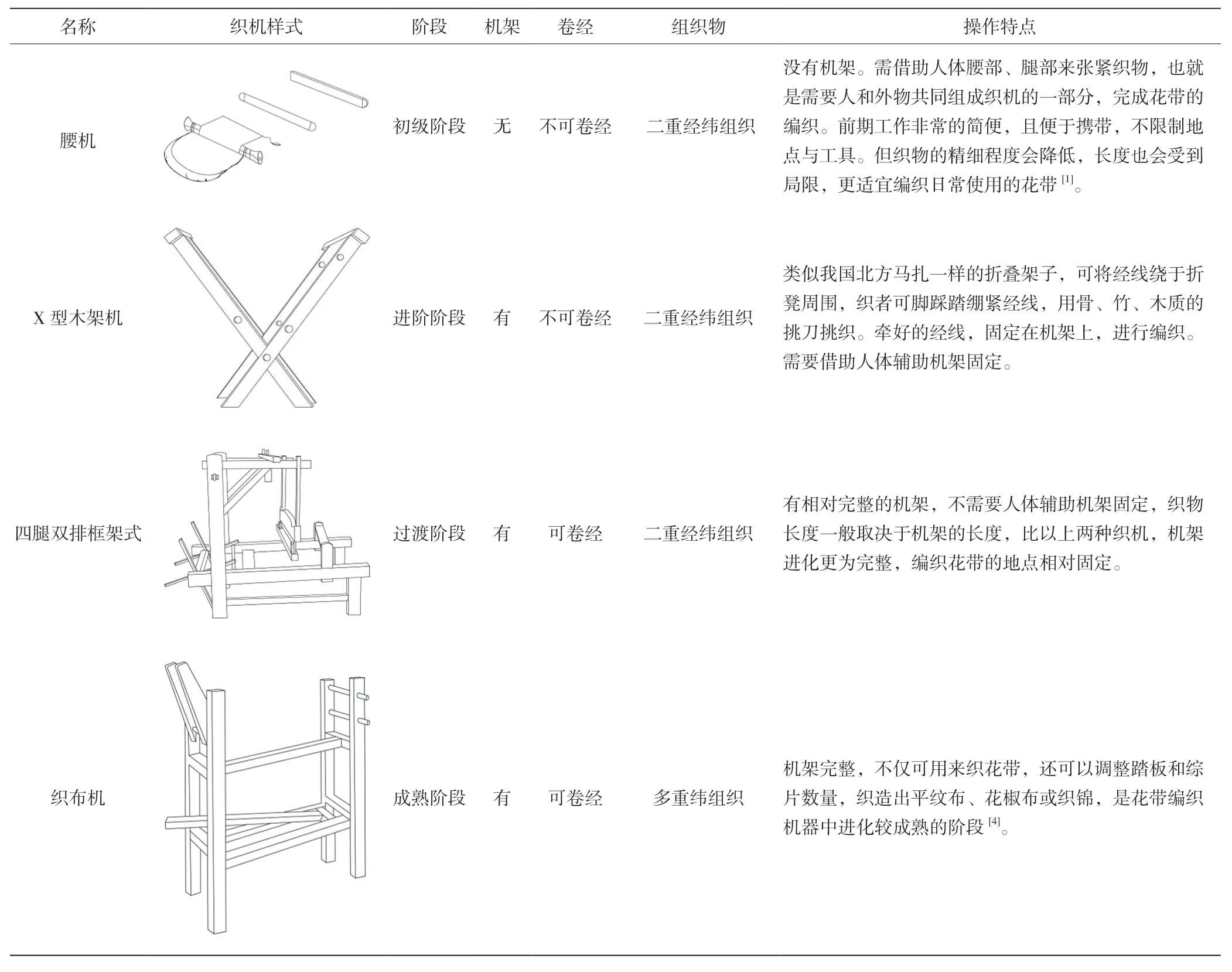

本文研究对象——苗族织花带,有着深厚的工艺背景和丰富的工艺样式,织造时使用的器具可从进化的形态分为四类,分别是初级阶段、过渡阶段、进阶阶段和成熟阶段。从织造方式中,是否使用机架这个方向,又可将这四类织机一分为二,一类是不需要机架就可以进行织造的最简易、便携的织造方式,第二类则是需要机架的更为复杂的织造方式。这两类织造方式的不同,对最终织出的花带,在长度、密度、组织复杂程度上会产生一定的影响。而这几种的织造方式的相似之处是,它们都属于经向织造,并且起花方式都是挑织起花,则可进一步对本文的研究对象定名为,经向织造的单层简单开口-挑织起花织物。以下是对织机特征归纳总结(如表2 所示)。

表2 织机特征归纳

通过对苗族花带织造工具的分析整合,总结出织机进化的四个阶段,从机架形式最简易的腰机,逐步过渡到机架结构完整的织锦机,呈现不断更新进化的趋势。

3.2 苗族织花带作为民族视觉形象符号的价值解读

苗族花带技艺,作为考核苗族女性心灵手巧的标准之一,具有独特的使用价值、文化寓意、工艺特征。苗族花带传承活动,亘古以来持久稳定,是族群内部构建的集体无意识活动。即,通过遗传保留的无数同类型经验,在心理最深层积淀成为普遍性精神,激发技艺本身的惯性,使新的文化记忆点不断更新,实现工具技术、文化演绎的不断进化、完善,最终达到成熟。不同地区和时代的花带样式在更迭、固化,逐渐形成具有文化地理特征的独特风格。这种针对苗族花带风格和技艺的剖析,与中国工艺美术的理论与实践研究一脉相承,如杭间《工艺美学史》提出的:重己役物、致用利人、审曲面势等工艺思想的特征,很好的诠释了苗族花带在平衡人与技艺的关系问题上的智慧,以及强调使用、讲求功能的特点。它以自身的精神驱动力为前提,技艺惯性为动力,丰富生活水平为价值导向,推动着花带的延续与发展。其丰富性、多样性、独特性,构建出花带自身的共性,构建其独特的民族视觉形象和视觉艺术符号体系。

3.3 苗族花带编织技艺的创新与传承路径

现代化产业的发展给非物质文化遗产带来的冲击,体现在传承人的减少,目前大多数苗族青年,不愿选择从事织花带这种技艺难度大,耗时且回报慢的工作,且苗族花带的传承,依赖于技艺人的言传身教,心口相传,所以面临挑战是无可厚非的。但在这种经济浪潮席卷下,带来了消费观念的改变,也为花带的发展带来了新的契机。

文化认同存在于各文化之间的相互交流中,在这种本族与外来的文化的不断融合下,苗族织花带的传承,重新具备活力。在设计方面,织花带可以进行创新,如配色,可以更加符合现代化的审美,颜色相较于传统的单纯追求明亮的对比,可以降低饱和度,使配色更加和谐,更倾向于大众的审美。在传承与保护方面,借助科技的发展,为苗族花带的传承,提供了很好的支点,可通过数据化的收集、整理、分析,将花带技艺程式化,便于其保留、传播及创新。

4 结语

苗族织花带经历了漫长的历史演变,在这个过程中,不同地区和不同族间花带的工艺特征、文化寓意,逐渐产生了差异。长久以来,差异逐渐变大,并发展成了适合当地的实践活动,而这种内部存在的差异合理化,不仅体现出了本民族内部对差异性的保留,更体现出中华民族对不同民族多样化的充分尊重与包容。多元的地理环境和多元的自然产物,造就了多元的文化和艺术。在构建人类命运共同体理念下,服务于筑牢民族共同体意识的主要目标,进而为繁荣、巩固我国多民族文化治理智慧贡献力量。