网络生活与“大数据”概念的四层内涵

2022-03-14骆正林

骆正林

【摘要】网络空间是物理空间、精神空间之外的第三空间,是当代人类生活和交往的数字空间,而大数据是数字空间的底层逻辑和联系纽带。今天,大数据已经成为日常的流行词汇,我们每天都在有意无意地提到大数据,而大数据则以更加隐蔽的方式,深刻影响着人类社会的发展。当我们在使用“大数据”这个词汇的时候,它的含义是多元的、变动的;在不同的技术背景和话语环境中,“大数据”的含义也会有所不同。根据目前我们对“大数据”概念的使用来看,它至少包括四个层面的内涵,即作为世界观、方法论的大数据,作为技术工具、研究方法的大数据,作为舆情研判、社会治理的大数据,作为时代背景、未来生活的大数据。因此,当我们在考察大数据的作用时,一定要将大数据嵌入到具体的语境中,这样才能体会到大数据的无穷魅力。

【关键词】网络空间;大数据;世界观;技术工具;社会治理

在新冠肺炎疫情防控中,大数据无疑是个功臣,它对密接者行动轨迹的追踪,能够帮助防疫部门有效锁定感染源,及时切断新冠病毒的传播链条。在互联网发展初期,分布在世界各地的服务器,收集了网民大量的活动信息,但那时的信息是松散的、碎片化的数据。数据挖掘、智能计算等技术的发展,挖掘出大数据的无限价值和神秘力量。大数据不仅改变了新闻传播的职业形态,而且促进了人类社会的产业变革,大大提升了各国政府的社会治理能力。网络空间是物理空间、精神空间之外的第三空间,是当代人类生活和交往的数字空间,而大数据是数字空间的底层逻辑和联系纽带。今天,大数据已经成为日常的流行词汇,我们每天都在有意无意地提到大数据,而大数据则以更加隐蔽的方式,深刻影响着人类社会的发展。从信息社会、网络生活的视角来考察大数据,人类对大数据的理解至少有四个层面的内涵。

一、作为世界观、方法论的大数据

人类在地球上生存和发展,需要不断回答“世界是什么”这个问题,需要思考如何认识和改造这个世界。世界观是人们对整个世界、人类社会、人与世界的总的看法和基本观点,它是人们对“世界是什么”的回答。不同国家、不同民族,他们对“世界是什么”的不同回答,就形成了各具民族特色、文化特色的世界观。方法论是人类认识世界、改造世界的基本方法,它解决的是人类面对世界“怎么办”的问题。方法论不是研究和解决问题的具体方法,而是人们对一系列具体方法进行分析、归纳,最后提炼出来的普遍适用的一般性原则,它由一整套规范、原理、方法和手段构成。人们的世界观不同,他们选择的方法论也不同,方法论深受世界观的影响。科技进步能够帮助人类改造世界,能够不断加深人类对世界的认识和理解,因此能够不断完善世界观、优化方法论。19世纪末20世纪初,物理学革命促进了自然科学的迅猛发展,而自然科学的发展深刻影响着人类世界观的形成和方法论的发展。大数据是自然科学、工程技术革命的重大成果,也是当代人类社会重要的世界观和方法论。世界上有很多不同的意识形态和价值观,但人们在对待大数据的时候却表现出相当程度的趋同性。

1980年,美国未来学家阿尔文·托夫勒出版《第三次浪潮》,他在该书中首次提出了“大数据”的概念,并歌颂大数据是“第三次浪潮的华彩乐章”[1]。托夫勒看到了计算机带来的“海量数据”,也看到了“海量数据”背后的未来价值,但托夫勒只是一般性地创造了“大数据”概念,并没有赋予“大数据”像今天这样的丰富内涵。从20世纪90年代开始,互联网技术快速崛起,网络为人类制造了庞大的数据,如何处理大数据成为人类迫切的任务。2008年,《自然》杂志曾开设过一个大数据封面专栏,该专栏引发全球关注和讨论。2010年美国麦肯锡公司发布了首个大数据专题报告,2011年该公司在其报告中正式定义了“大数据”概念。2012年,维克托·迈尔·舍恩伯格出版《大数据时代》一书,舍恩伯格被认为是大数据商业应用第一人。2013年IBM公司将大数据的特征概括为“5V”,即Volume、Velocity、Variety、Value、Veracity。大數据是互联网发展的一种伴生物,它一出现就和土地、石油一样,成为人类社会的一种基础性资源。网络空间延伸了人类的生活空间、交往空间,大数据是人类在现实与虚拟之间穿梭的痕迹记录,它是人类数字生活空间的重要联系纽带。大数据深刻影响着人类对世界、对社会、对未来的看法,也为人类提供了一种认识世界和改造世界的方法,所以大数据是当代社会人类全新的世界观和方法论。

中国文化传统的思维模式带有鲜明的直观色彩和经验模式,“历代哲学家谈天说地论人,始终带有浓厚的伦理色彩”[2]。新中国成立后,我国自然科学扎实稳步地向前发展,我们不断学习西方自然科学研究的理论和方法,但社会文化思维中还是重视道德论、经验论。然而,大数据的出现使中国文化正在经历一场悄悄的变革,大数据思维正在以超越想象的速度进入我们的意识形态,我们逐渐习惯从大数据视角看待世界和社会,使用大数据方法来认识和改造世界。传统的直觉感性思维,大数据的精确理性思维,正在以“辩证统一”的方式形成中国人全新的世界观和方法论。

二、作为技术工具、研究方法的大数据

大数据是人类社会实践的反映,是当代科技进步的产物。正是互联网的发展,使大数据由个别的、偶然的现象,逐渐发展成普遍的、必然的现象。当人们以一种“自然态度”来看待大数据时,大数据就成为人类社会基本的意识形态。伯格和勒克曼认为,“社会意义是在社会互动中形成的,因此社会意义可以转化成制度化和组织化的原则和程序,而这样的原则和程序又被用来作为判断行动的资源”[3]。世界各国在生产实践中认识到大数据的价值,大数据因此成为各国认识和改造世界的手段;当大数据在生产和生活中产生巨大渗透力、影响力后,大数据就被抽象化为一种意识形态,变成不同民族认识世界、看待世界的世界观和方法论。

成为意识形态的大数据,会被各国嵌入到社会机构中,成为社会机构运行的自动程序。大数据由个别现象上升为意识形态,再由意识形态转化为具体的社会行动,这是意识形态对社会结构的建构和再建构的过程。自工业革命以来,科技被认为是推动社会进步的第一生产力;而大数据是现代高科技的一种典范运用,它越来越受到各国的重视,并在经济建设和国家发展中扮演着重要的角色。在大数据进入普通大众视野之前,军事、金融、通信等行业就早已运用大数据。但正是互联网和信息革命的发展,促使大数据被全世界关注。今天大数据已经渗透到社会生活的方方面面,大数据成为人类普遍的世界观和方法论。各国纷纷出台大数据发展战略,促进本国或本地区的科技创新和技术进步。2012年3月,美国就成立了大数据高级指导小组。2012年之后,英国发布《英国数据能力发展战略规划》、日本发布《创建最尖端IT国家宣言》等,都将大数据定义成本国的国家发展战略。

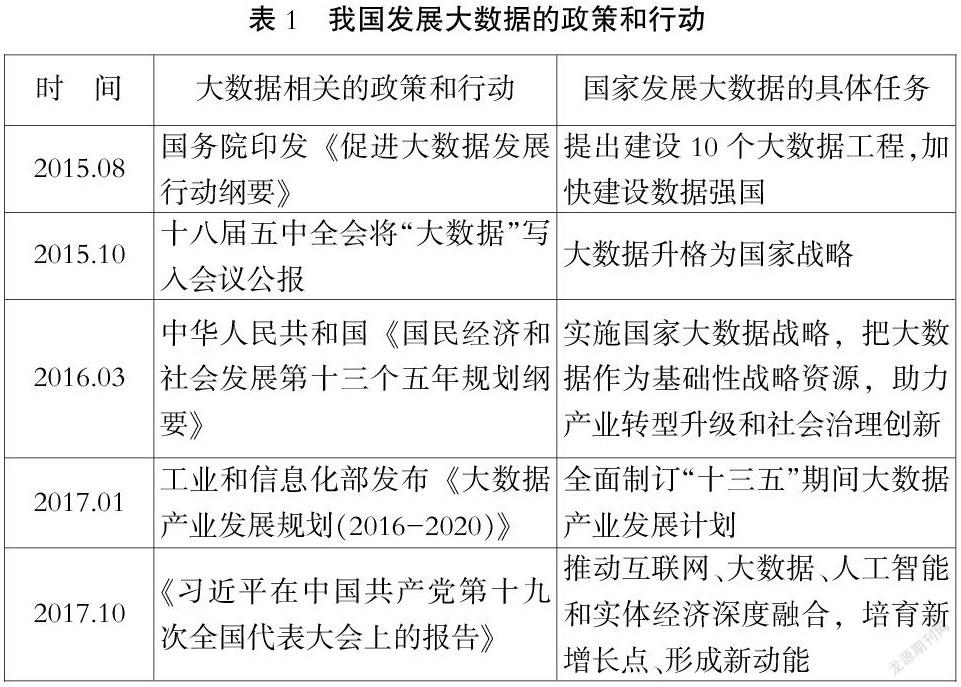

新中国成立后,我国历任党和国家领导人,都十分重视科技进步。1978年改革开放以来,党和国家更加强调科技进步的重要性,明确提出“科学技术是第一生产力”的发展理念。“对中国的精英而言,科学和技术是工具性的,是使中国变成一个强大而现代的民族国家的工具”[4]。通信技术、网络技术是当代科技进步的代表。20世纪90年代以来,随着互联网技术的不断发展,移动通信、互联网+、智能制造、大数据、云计算等相继成为国家战略,建设宽带中国、光网城市、智慧城市、智慧乡村、智慧中国,成为各级政府的主要奋斗目标。表1是我国发展大数据的政策和行动历程。我国媒体通常把2013年定义为大数据元年,在2013年,“电商投放广告、物流调度运力、证监会抓老鼠仓、金融机构卖基金、民航节约成本、农民破解猪周期、制片人拍电影……看似毫不相关的事儿,背后都有大数据在发力”[5]。相对于小数据、局部数据,大数据强调大容量、多类型、高速度,因此大数据本身是没有意义的,人类必须通过智能运算才能在数据之间建立联系,不同数据之间的逻辑联系就是人类最需要的知识。“大数据是为了挖掘数据资产本身蕴含的内在价值,而云计算是为了实现计算、网络、存储资源的灵活有效管理”[6]。大数据运算是人力无法完成的任务,只有通过云计算才能让数据价值变现,因此云计算成了大数据产业的基础支撑。

欧洲文艺复兴时期,随着解析几何、微积分的创立,常量数学转向变量数学,数学获得了革命性突破。数学的突破不仅带来自然科学的进步,而且深刻影响到人们对社会科学的思考。在理性主义(Rationalism)者看来数学是人类理想的认知工具,“因为数学超越民族和个性的特殊性”“是一种人人可以接近并容易理解的大众科学”[7]。以笛卡尔(1596—1650)、斯宾诺莎(1632—1677)、莱布尼茨(1646—1716)为代表的欧洲17世纪思想家,利用自然科学的概念和方法来确立人类理性的统治地位,从而为启蒙运动奠定了科学和民主的哲学基础。这些启蒙思想家们主张所有知识都可通过数学推理获得,他们试图从数学原理出发给人类社会提供无懈可击的解释。19世纪社会学之父孔德(1798—1857)创立实证主义学说,努力寻找“社会现象之间的自然法则”的实证知识。“孔德希望社会学能像自然科学那样,发现客观自存的社会规律”[8]。孔德在对科学进行分类时创立了“社会学”一词,他认为科学是按照数学、天文学、物理学、化学、生物学和社会学的阶梯排列的,其中社会学是科学阶梯结构的顶峰。此后的实证主义者按照自然科学模式建构社会学知识体系,他们把“自然科学的思维方式”“看作为社会研究的唯一出路”[9]。因此,社会学在创立之初就紧跟自然科学前进的步伐,期望通过吸收自然科学的方法论成果不断强化自身的“科学性”。

“我们生存在天和地之间,生活在人与人之间,活得愈长愈久,其‘经验’‘常识’愈丰富;可是,虽然‘常识’可以作为‘知识’的素材,但毕竟还没有进入知识的境界”[10]。面对自然科学在科学性上的坚固堡垒,社会科学需要谨慎对待常识和经验,需要通过深入的社会调查、科学的样本抽样、精确的数据分析,提高社会科学研究成果的科学地位。然而,在计算机出现之前,社会科学只能使用小数据、部分数据,计算机、互联网带来的大数据给社会科学带来了根本性的變革。“从技术维度来看,大数据技术在复杂环境数据采集、高效率低成本的大数据分布式存储、索引查询、数据挖掘、数据清洗、异构数据集成以及数据可视化、社会计算以及数据平台系统与应用等方面取得了突破”[11]。大数据能够整体反映事物的运动和变化,是赤裸裸的、尖锐的真实,它大大降低了社会科学研究的模糊性,帮助人类更加精准地把握社会活动的规律。在新闻传播学研究领域,大数据已经成为重要的研究方法;数据挖掘和可视化呈现既能提高研究的精确性,也能够实现抽象数据和原理的直观化表达。

三、作为舆情研判、社会治理的大数据

作为一种全新的思维方式和认知工具,大数据出现后很快融进各国的主流意识形态。近代西方资本主义发展史显示,科技是资本主义社会控制的重要手段。科学和技术可以提高社会生产力,奠定上层建筑的合法性;同时,科学和技术还可以创新治理手段,加强社会控制能力。美国学者马尔库塞认为,“技术的控制看来真正体现了有益于整个社会集团和社会利益的理性,以致一切矛盾似乎都是不合理的,一切对抗似乎都是不可能的”[12]。互联网使人类社会关系发生了根本性变化,网络空间成为人类生活的新空间,人类现实的各种关系快速向网络空间转移。大数据技术能够有效配置社会资源,能够精准管理网络社区,能够实时跟踪社会行动,所以大数据技术成为社会治理的重要工具,是公权力扩张治理范围、提升治理效率的技术依靠。当前世界各国都在建设数字政府、智慧城市、智慧国家,管理者们将大数据视为一种国家资源,通过大数据发掘社会潜在的价值,降低社会管理的成本,保障国家的总体安全。

“随着‘网络政治’的演进和阳光政府、电子政府的全面推进,互联网正以其自由、互动的特性成为各阶层利益表达、情感宣泄、思想碰撞的舆论渠道”[13]。2020年以来,新冠肺炎疫情在全球肆虐,全球化、逆全球化交替进行,国际形势变得复杂多变,网络空间成为各种思潮博弈的场域。网络舆情是社会的皮肤,它能够灵敏感觉到世态的冷暖,因此,准确研判、及时引导网络舆情成为治国理政的重要工作。网络舆情是对社会治理的重大挑战,但是网络舆情也给社会治理创新提供了契机。互联网是有记忆的,人类在网络空间的一切活动,都会转化为赤裸裸的数据;通过智能算法处理大数据,可以精确描绘出网民的思想、行动和情感,这为社会治理提供了宝贵的民意依据,也为社会治理指出了明确的工作方向。

显然,舆情研判和引导只是社会治理的一个部分,大数据在社会治理中还有更加广阔的运用。今天,街道、地铁、教室、卧室、办公室等各种场所,都布满了各种各样的智能传感器;人类社会生活的每个部分都留下了数字痕迹,“电子眼”收集、分析、组合这些海量信息,最终帮助政府部门更好地驾驭大数据,更有效地实施社会管理。教育、医疗、能源、商贸、国防等国民经济的各个领域,因为有了大数据,从而正发生着深刻的变革,在疫情防控、治安管理、社区服务等方面,大数据正在发挥越来越重要的作用。当然,大数据也给人类带来了困扰,如对传统价值观的挑战、对隐私权的侵犯、数据的不公正使用、数据歧视等。公共数据是国家战略资源,它能够改善公共服务,提高政府治理水平。政府要加快大数据立法的进程,用法律方式保障数据的精确、可靠和保密,始终维护个人隐私、商业机密和国家安全,稳健地推动经济繁荣和社会发展。

四、作为时代背景、未来生活的大数据

在意识形态和社会意识层面,大数据表现为世界观和方法论;但在社会生产和日常生活领域,大数据则表现为时代背景和生存状态。计算机曾经是昂贵的、高档的奢侈品、精密仪器,但现在它们转型成移动的、小型的“口袋机”,它们成为人类生活最依赖的伙伴。计算机、互联网已经成为社会关系的纽带,我们的成长、教育、医疗、工作、娱乐等,都和互联网、计算机进行无缝对接。当我们在工作和生活时,我们为社交平台、服务器传送数据;同时网络平台通过智能算法,指导我们如何工作、学习和生活。我们生活在数据构成的网络空间,我们又在不断创造着数据,这就是我们生活的时代背景和生活环境。

使用工具是人类的特有技能,工具的进步也是文明的进步。工业革命使人类将体力外包给机器大力士,信息革命使人类将智力外包给机器诸葛亮。今天,我们思考问题的时候,大数据、智能化早已进入我们的思维,在健康码、ETC、自媒体等运用中,我们依然像过去那样无感生活,但大数据却在环境中生成、组合、运算。“相对来说,能够认知的机器要比仅仅能够完成任务操作的机器更加重要。而由于拥有了现代人工智能,我们的数字化机器已经摆脱了发展的制约,开始在模式识别、复杂沟通以及其他极其人性化的领域展现出了广阔的发展空间”[14]。在我们的身边,“类人设备”越来越多,他们将与我们“以一种更富有意义的方式连接、合作与相处”[15]。在我们生活的环境中遍布着智能终端、机器算法、定位技术,我们以更加“不自觉”的状态进入数字空间。大数据已经成为我们生活的红地毯,我们天天从它上面走过,但我们意识不到它的存在。

然而,技术还在进步,大数据、智能化还将在我们想不到的地方,深刻改变着人类未来的生活。“什么是未来?未来是我们种族用以延续满足感、超越动物冲动性本能的组织工具。正是对未来的设想,帮助我们发展、储蓄、投资、制止及时行乐,全神贯注于比现在更远大的目标”[16]。在人类漫长的历史演化中,我们的很多想象都无法实现,它们只好转化成神话、童话和传说;大数据、人工智能则给人类的想象力插上了翅膀,让人类天马行空的想象能够变成虚拟现实和场景现实。未来是一个怎样的“超能力”世界,智能机器最终将给我们一个答案;我们不知道答案的具体内容,但可以肯定的是:“它一定会超越我们现在的想象力。”

五、结语

大数据是现代人类生活中的一个日常词汇,它也是改造客观世界和人类社会的重要力量。当我们在使用大数据这个词汇的时候,它的含义是多元的、变动的;在不同的技术背景和话语环境中,大数据的含义也会有所不同。就目前我们对“大数據”概念的使用来看,它至少包括四个层面的内涵,即作为世界观、方法论的大数据,作为技术工具、研究方法的大数据,作为舆情研判、社会治理的大数据,作为时代背景、未来生活的大数据。因此,当我们在考察大数据的作用时,一定要将大数据嵌入到具体的语境中,这样才能体会到大数据的无穷魅力。

[本文为国家社科基金一般项目“大数据时代网络舆情和社会治理研究(16BXW042)”的阶段性成果]

参考文献:

[1]袁纪辉.大数据发展研究综述及启示[J].网络空间安全,2019(12):55.

[2]李宗桂.中国文化概论[M].广州:中山大学出版社,1988:265.

[3]盖伊·塔奇曼.做新闻[M].麻争旗,等译.北京:华夏出版社,2008:184.

[4]郑永年.技术赋权:中国的互联网、国家与社会[M].北京:东方出版社,2014:23.

[5]熊建,等.2013大数据元年[N].人民日报,2013-12-25(10).

[6]关静.云计算、大数据、物联网的发展及三者关系研究[J].信息系统工程,2021(4):136.

[7]汉斯·约阿西姆·施杜里希.世界哲学史[M].吕淑君,译.济南:山东画报出版社,2006:221.

[8]宋林飞.西方社会学理论[M].南京:南京大学出版社,1997:16.

[9]宋林飞.西方社会学理论[M].南京:南京大学出版社,1997:26.

[10]邬昆如.哲学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2009:23.

[11]袁纪辉.大数据发展研究综述及启示[J].网络空间安全,2019(12):57.

[12]赫伯特·马尔库塞.单向度的人[M].刘继,译.上海:上海译文出版社,1989:10.

[13]杨明刚.大数据时代的网络舆情[M].深圳:海天出版社,2017:5.

[14]埃里克·布莱恩约弗森,安德鲁·麦卡菲.第二次机器革命[M].蒋永军,译.北京:中信出版社,2014:104.

[15]兹兹·帕帕克瑞斯,孙少晶,康静诗.对传播技术的再想象:对话兹兹·帕帕克瑞斯教授[J].新闻大学,2021(8):114.

[16]帕特里克·塔克尔.赤裸裸的未来[M].钱峰,译.南京:江苏凤凰文艺出版社,2014:208.

(作者为南京师范大学新闻与传播学院教授,博士生导师)

编校:王志昭

3750500338290