家庭托育点规范化发展的国际经验及启示

2022-03-13王兴华张萌萌

王兴华 张萌萌

[摘 要] 在日本、法国、英国、丹麦、澳大利亚、加拿大等国,家庭托育是其托育服务体系的重要组成部分,所以这些国家都形成了相对完善的家庭托育政策管理体系。从国际经验来看,虽然家庭托育的服务类型多样,但是纳入监管的主要是由有资质(注册)的照护人员在自己家(或租赁的住宅)中提供保教结合的服务内容的家庭托育点,政府责任以保障兜底服务为主,广泛使用了权威工具、激励工具和能力建设工具,包括明确行政主管部门与家庭托育点的准入标准和审批流程,给予财政和非财政支持,加强师资培训和质量监管,等等。当前虽然我国很多城市普遍兴起家庭托育点,但是尚未出台关于家庭托育点的管理规范与措施。借鉴国际相关公共管理经验,我国应构建符合利益相关者的家庭托育政策目标,合理运用政策权威工具,建立全方位安全监管体系,组合配置激励工具与能力建设工具,支持家庭托育点规范有序发展,以满足婴幼儿家庭对具备收托幼儿数量少、师幼配比高、收托时间灵活、送托距离近等诸多便利条件的家庭托育点的需求。

[关键词] 婴幼儿照护服务;家庭托育点;政策工具

一、问题提出

2021年公布的第七次人口普查数据显示,我国人口出生率再创新低,老龄化、低生育率等人口问题引发的多种社会矛盾日渐凸显。建设生育友好型社会,减轻家庭生养负担,成为解决人口问题的一个重要突破口。《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》把发展普惠托育服务体系作为落实人口政策的重要举措之一。目前,普惠托育服务仍处于严重缺位的状态,0~3岁婴幼儿入托率不到5%。[1]为真实了解当地托育服务的发展情况,本课题组成员曾于2019年对上海、南京、北京等城市的托育服务发展状况进行了实地调查,并与当地教育局、卫健委、托育机构、早教中心等单位的工作人员及婴幼儿家长进行了座谈。调查结果发现,当前我国0~3岁婴幼儿的托育服务形式以幼儿园托班、托育机构为主。幼儿园托班管理规范化,但因场地面积有限、学位供不应求等问题难以大规模发展,托育机构以民营为主,主要集中在商业区,难以就近解决家长送托的需要。此外,商业区的场地租金提高了托育机构的运营成本,高昂的托育费用限制了大批有送托意愿家庭的实际送托行为。

在此背景下,家庭托育点作为一种新型的小微规模的托育服务形式应运而生。家庭托育点以民宅作为看护地点,照看人员主要为社区中的全职妈妈及聘请的有经验的照护人员。妈妈们在互助式照看孩子的同时,以收费的形式照看附近社区中的其他婴幼儿。家庭托育点因收托幼儿数量少、师幼配比高、收托时间灵活、送托距离近等诸多便利条件,受到家长们的青睐。目前北京、深圳、广州、青岛、成都等城市普遍兴起家庭托育点。据不完全统计,上述城市的家庭托育点开办数量高达数千家。①

然而,通过梳理目前的托育相关政策可以发现,无论中央政府还是地方政府都尚未出台家庭托育点的管理规范与措施。缺乏合法化的途径致使家庭托育点成为无备案、无审批、无资质的三无机构。这一方面影响了家长对家庭托育服务的信任,另一方面影响举办者的信心,进而影响整个行业的健康、稳定发展。[2]国务院办公厅《关于促进养老托育服务健康发展的意见》提出要建立家庭托育点登记备案制度,研究出台家庭托育点管理办法。

在一些发达国家,如澳大利亚、法国,家庭托育都是托育服务体系的重要组成部分。本研究从我国现阶段家庭托育点发展面临的实际问题出发,对日本、法国、英国、丹麦、澳大利亚、加拿大等国的家庭托育理念与目标以及行政管理模式进行分析,以期为规范我国家庭托育点的发展提供借鉴。

二、相关国家的选择与政策分析框架

20世纪中后期,发达国家面临女性就业率提升、生育率降低等人口与社会环境的变迁,通过长期探索形成了两种典型的托育服务体系与行政管理模式。第一种是托幼双轨的模式,如法国、日本等国家。托育服务由卫生或福利部门负责,幼儿教育(义务教育阶段前)由教育部或文化部负责。[3]第二种是托幼一体的模式,如澳大利亚、丹麦等国家。儿童从出生到义务教育前的托育与教育均由同一部门负责,通常是健康和社会福利部门。[4]这两种模式都与社会福利体制、托育服务理念和政策目标相匹配,均有值得借鉴之处。基于对典型性、可借鉴性和资料的完整性等因素的综合考察,本研究选取法国、日本作为托幼双轨模式的代表,选择丹麦、英国、澳大利亚和加拿大作为托幼一体模式的代表,对六国托育服务政策文本进行分析。

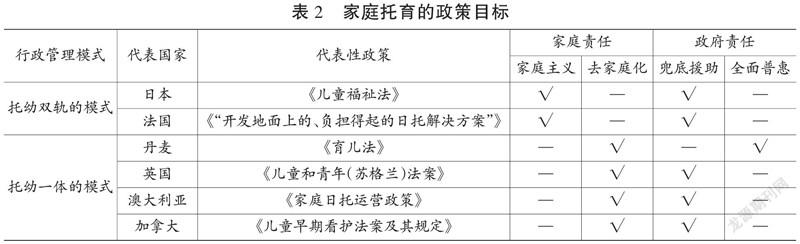

在公共管理领域,政府部门为解决社会公共问题、达成一定的政策目标所选择并促使政策执行者采取期望行为的具体机制称为政策工具(policy instrument),又称政府工具或治理工具。[5]0~3岁婴幼儿托育服务属于公共服务,故适用于政策工具的分析框架。本研究首先对六国家庭托育的形式与政策目标进行归纳与比较,然后采用英格拉姆和施耐德的政策工具分类框架,[6]从权威工具、激励工具和能力建设工具三个方面梳理上述六国解决托育问题的公共管理经验。

三、相关国家的家庭托育服务形式与政策目标

(一)家庭托育服务形式

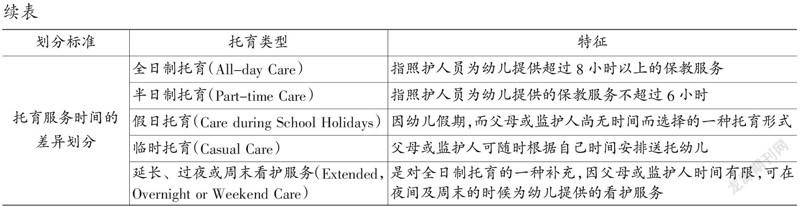

比较各国家庭托育服务形式,发现家庭托育实践模式对于“在谁的家庭中提供服务”“由谁提供服务”“服务的内容”“服务的时间”等方面存在差异。(见表1)

家庭托育的服务类型丰富,从国际经验来看,纳入监管的主要是由有資质(注册)的照护人员在自己家(或租赁的住宅)中提供保教结合的服务内容的家庭托育服务类型,这也是目前我国家庭托育点的主要形式。这种服务形式一般来讲时间灵活,可以满足家庭多样化的托育需求,同时能为幼儿提供一种家庭氛围以及与同伴群体交往的机会,促进幼儿认知、情感、社会性等方面的发展。[7]

(二)家庭托育的政策目标

安德森的福利体制理论认为,政府与家庭在公共福利供给中均扮演着重要角色,但不同国家在处理公共问题时,政府和家庭所承担的社会责任是有差异的。[8]在处理托育问题上,政府责任可分为兜底援助和全面普惠援助两种类型(见表2)。[9]“兜底援助”指政府只保障最低限度的给付,只为有需要的家庭和儿童提供必要的福利支持。如法国政府允许处境不利的家庭通过救助申请的形式获得托育服务的机会;[10]澳大利亚为难以实现其他送托类型的家庭提供家庭托育,作为看护服务保障。[11][12]“全面普惠”指政府全面负责国民的社会保障资源分配,促进每位公民在健康、教育等方面获得保障。[13]如丹麦属于北欧高福利国家,强调托育服务的普惠性、平等性,政府为所有社会阶层的儿童提供早期照看服务,满足儿童成长过程中的需求。[14]

关于家庭责任,安德森将其视为区分不同福利国家体制类型的重要变量,并划分了“家庭主义”(familialism)和“去家庭化”(defamilialization)两种类型。[15]“家庭主义”强调家庭自我支持的能力。[16]如,法国和日本等国家认为家庭应是婴幼儿照护服务的主要提供者和责任承担者,只有当家庭无力承担儿童照料的责任时,政府才需要发挥补缺的功能,为家庭和儿童提供支持。[17][18]而“去家庭化”则强调通过国家或市场托育服务的供给从而减轻家庭,尤其是女性的看护责任,并促进儿童早期能力的开发。[19]如,英国、澳大利亚和加拿大等国家鼓励市场提供有利于婴幼儿健康成长的托育服务(如举办各类托育机构),促进儿童早期身体动作、社会情绪、语言与认知等各方面能力的发展。[20][21]

四、规范家庭托育发展的政策工具

本文通过检索中国知网数据库,Springer Link、Proquest、Wiley等外文数据库,梳理家庭托育相关的政策文本,对六国家庭托育服务的政策法规、实施标准、质量管理规定等资料进行分类、归纳与整理,按照英格拉姆和施耐德的政策工具分类框架,从权威工具、激励工具和能力建设工具三方面详细分析六国是如何通过公共管理途径解决托育的社会公共问题。对六国家庭托育发展政策工具分析结果见表3。

权威工具是政府依靠正当权威强制目标群体服从并执行某种行为的政策工具,主要体现为各种形式的政府规制,如行政主管部门的权责结构、准入标准等。激励工具是政府依靠激励机制引导目标群体对推行的政策产生顺从执行的政策工具,如福利保障等。能力建设工具是政府为了能够在较长一段时期内持续优化和提升目标群体的基本能力而对其采取的一系列措施,如师资培训、质量监管等。[22]

(一)权威工具

权威工具是政府通过法律制度明确许可或禁止的某些行为。[23]目前各国政府主要采用以政策法规的形式明确家庭托育服务主管部门间的权责结构和准入标准。

1. 权责结构。

明确的行政主管部门是家庭托育服务制度化、规范化发展的前提。不同体制国家在托育服务主管部门的权责结构上存在差异,主要分为两类。第一类是中央政府承担家庭托育服务的政策颁布、财政支出、标准研制及监督评估等主要责任,地方政府则需要具体落实管辖区内的托育服务管理责任。如,英国的家庭托育服务由教育标准局(the UK Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills, OFSTED)管理,并于2002年颁布了《国家看护标准:16岁以下的早期教育和托儿服务》(National Care Standards:Early Education and Childcare up to the Age of 16)明确了托育机构的管理细则及具体要求,把握家庭托育发展的总体方向;地方教育局则根据规定要求展开对托育服务的监督管理的工作。[24][25]再如,澳大利亚中央政府提出国家质量框架(National Quality Framework, NQF)及家庭托育服务管理的政策、程序、标准和指导方针,地方政府则按照中央的要求落实并执行。[26]

第二类是中央和地方政府分权管理。如,加拿大作为多元化的联邦制国家,其各省可以根据区域发展特征自行完善与修订相关政策法规。比如安大略省与其他各省的规定不同,要求开办家庭托育的法人必须有执照,而不是看护者本人有执照,且法人有责任确保家庭和看护者满足被托儿童的基本需求。[27]丹麦各地政府可依据社会服务法自行确定家庭托育形式及质量标准。[28]同样的,日本的家庭托育服务是由地方市政当局管理,市政当局全权负责家庭托育服务的提供、监管,以及对家庭托育服务人员的培训和认证。[29]

对比可知,不同国家地区家庭托育服务的责任主体与管理机制存在差异,明确各级政府的权责结构,实现托育服务整合管理,是托育服务长期稳定发展的前提。

2. 准入标准。

准入标准是家庭托育服务规范化发展的第一道关卡。六国在准入标准上存在一些共性,其中背景调查、空间环境设置、人员资质等是需要着重考虑的核心要素。

(1)背景调查。

六国对于家庭托育开办者的背景会进行严格的审查。主要包含以下几点:第一,开办者年龄需达标。如,英国要求开办者年满18岁(实际从事该职业的人员年龄多在30~49岁之间),并有自己的孩子。[30][31]第二,开办者及家人需提供健康证明。包括无传染病、无不良嗜好等。第三,开办者及其家人提供无犯罪记录证明。第四,两份信用证明材料。这些材料须由了解开办者且非亲属的居民(如社区内的邻居)提供,证明材料应包括 “申请者对婴幼儿的管教方式”“具备什么样的能力或经验”等。[32]第五,开办者的教育理念及发展规划,包括将提供什么样的育儿服务以及如何提供服务;为幼儿提供什么样的活动和课程;将如何满足幼儿的个人需求;如何与家长互动;等等。

(2)空间环境。

对空间环境的审查主要包括空间安全、空间区域划分及物质材料。空间安全包括房屋建筑的安全性、紧急出口的畅通性、家庭火灾的预防措施(灭火器、烟雾和一氧化碳探测器、急救箱)等。空间区域划分指对幼儿活动区布置与安排的合理性與科学性,包括活动空间、睡眠空间、储物空间、私人空间等。如,澳大利亚规定每位幼儿至少有3.25平方米的室内活动空间,至少有7平方米的户外活动空间。[33]物质材料指为不同年龄段幼儿提供相应的活动设施、睡眠设施及游戏材料,如适合儿童身体需要的婴儿床、适合锻炼肌肉的玩教具等。

(3)照护人员资质。

家庭托育点聘用的照护人员首先需要具备照护婴幼儿的相关经验,能够为婴幼儿提供一日生活照料。其次,需持有急救证书,能够快速有效地对儿童进行急救及心肺复苏(CPR)。最后,照护人员应接受过相关保教课程的专业岗前训练,并获得职业资格等级证书。例如,丹麦符合准入资质的人员需要接受为期两周的培训并进行为期一年的试用,试用结束后通过面试考核方可获取正式照看资质;[34]在英国,家庭托育从业者必须具备与婴幼儿托育领域相关的最低二级资格证书;[35]日本家庭托育从业者则要求从日本厚生劳动省所指定的保育师养成学校毕业,并取得保育师资格证;[36]法国要求从业人员接受专业教育,在入职前或在职期间接受120小时的培训;[37]加拿大要求家庭托育开办者及照护人员在开办一年内进行40小时的儿童保育和教育相关课程的学习。[38]

家庭托育点按准入标准提交开办申请后,由地方主管部门进行审批验收,依照准入标准找出偏差和原因,引导家庭托育点整改并完善。

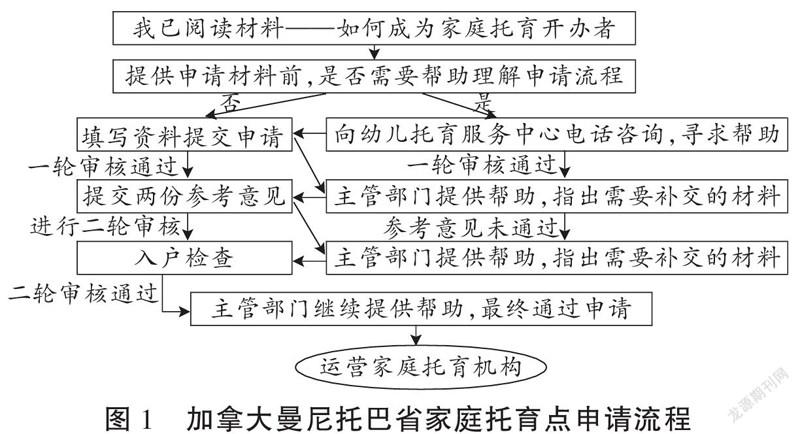

以加拿大曼尼托巴省家庭托育点的审批流程为例,开办家庭托育点需要通过政府审批。(见图1)首先,在当地政府网站注册,并将注册信息发送政府主管部门进行一轮审核。②注册内容包括:机构信息(名称、地点等)、服务类型(照护年龄段、照护时长)、经营者信息(姓名、电话、是否具备医疗服务)。审核通过后进行二轮入户审查,实地考察其是否适合开办家庭托育,审核通过可成为注册的开办者(Registered Educator)。[39]注册的开办者需接受政府长期监管、定期培训,享受相应的福利保障。

(二)激励工具

激励工具是政府为解决公共治理问题而使用经济诱因引导目标群体采取的某种行动。家庭托育的目标群体包括开办者和有送托需求的家长,因此政府选择的激励工具也会从供给端和需求端两方面着力。按照扶持形式划分,家庭托育服务发展的激励工具可以分为政府渠道的财政支持(包括送托费用减免、育儿津贴费)和非财政支持(如育儿假、产假等)两种形式。

从供给端来讲,财政支持主要包括减征税和费用补贴两种形式。如澳大利亚税务局出台《家庭托育税收减免条例》,规定了家庭托育点可减税清单,包含交通费用、看护人员培训费、玩教具税、硬件设备及维修设备费用、电话费用等。[40]丹麦政府则对符合国家质量标准的家庭托育点提供基本税费减免和基本费用补贴,对达到更高质量要求的家庭托育点提供更高额的补贴费用。[41]此外,丹麦政府还为注册合格的家庭托育点免费提供玩教具。这些激励工具不仅可以有效降低家庭托育点的运营成本,同时也为其提升保教水平提供了更大空间。

在大多数国家,婴幼儿照护被认为是家庭的责任,政府奉行兜底支持的政策目标,为有需要的家庭和儿童提供必要的福利支持。因此,面向需求端的激励工具主要在于为家庭提供育儿支持。如加拿大政府通过费用减免、育儿津贴等形式为幼儿,尤其是困难家庭的幼儿保障享有托育服务的权益。[42]日本的《儿童补贴法》出台儿童补贴制度,指出对未满3岁的儿童提供一律每人每月1.5万日元的费用补助。对于有送托需求的家庭,如单亲家庭或残障家庭等,父母可以直接向市政府提出送托申请,在经过市政府调查家庭送托必要程度后,可免费安排幼儿进入附近合适的家庭托育点。[43]澳大利亚政府则对难以获得机构托育的幼儿提供免费的家庭托育支持。政府在社区周边建立上千个家庭托育服务点,每个幼儿每两周可接受长达100小时的免费托育时数,家庭只需承担部分费用。[44]

丹麦作为北欧高福利国家的代表,其激励工具体现了“完全普惠”的福利模式。对于贫困家庭,政府免收学费或提供免费的幼儿看护时数。对于大多数有送托需求的家庭,丹麦家长只需要支出家庭托育点运营成本的30%~33%的费用即可,剩余费用由地方当局和中央财政分担。[45]这种激励工具体现了政府家庭成本共担的原则,有助于公共托育服务体系的可持续性发展。

除了财政支持以外,六国政府还通过非财政支持减轻家长的看护负担,主要形式有产假、育儿假等。从产假时长看,各国提供的假期时长从16周到39周不等。如,法国母亲可享有的带薪产假时间最短,为16周,但随着育儿数量增加,产假时长会相应延长。[46]丹麦母亲享有18周带薪产假,[47]而在英国,母亲享有带薪产假最长,为39周。[48]

此外,从育儿假类型来看,可分为带薪育儿假和无薪育儿假。如,在澳大利亚,主要看护人可获得最多18周的带薪育儿假,薪酬按国家最低工资标准支付。假期结束后,意图延长育儿假期的父母,可继续向政府部门申请无薪的育儿假,但育儿假期不得超过30天。[49]在加拿大,母亲育儿假期间的薪酬为日常工资的一半或40%,母亲也可申请最长两年的留职停薪育儿假,其间公司会停止公共保险、生活津貼、实物配给等职工福利。[50]而在日本,母亲育儿假期薪酬最高,为平时工资收入的67%,同样的,因子女看护需要,或尚未找到合适的送托机构,母亲可进一步申请无薪育儿假,延长育儿假期的时长。[51]可见,以上六国均有不同程度的激励措施,通过为工作中的父母提供产假或育儿假的形式支持父母居家照料幼儿,并提供不同程度的薪酬保障,以减轻养育子女的负担。

(三)能力建设工具

政策目标群体如果缺少必备的知识或技能等资源,会导致政策目标无法实现或面临阻滞。能力建设工具指政府通过提供人力资源培训、完善监管机制等方式,增强政策执行者的行动力,从而达成持续的政策效果,最终实现政策目标。六国在家庭托育服务领域的能力建设工具主要包括师资专业培训和质量监管机制等。

1. 师资专业培训。

在家庭托育专业化发展过程中,师资专业培训制度是能力建设工具运用的重点。照护人员需通过岗前及在岗培训来保障服务质量。岗前培训是指符合基本准入资格的家庭托育开办者及照护人员,在正式照看幼儿之前需要接受地方相关部门的职业培训。例如,丹麦符合准入资质的人员需要接受为期两周的培训;[52][53]日本要求意愿从事该职业的人员进行师资培训和进修。[54]加拿大则要求家庭托育开办者及照护人员在开办一年内进行40小时的儿童保育和教育相关课程的学习。[55]课程培训的内容一般包括基础知识培训以及职业道德培训。基础知识培训的内容包括幼儿保健知识、幼儿发展知识、幼儿行为管理知识、与父母的沟通技巧等方面;[56]职业道德培训包括职业情感、责任感培训等。

在岗培训是指开办者及照护人员要定期参加政府及社会组织举办的系列讲座及相关指导。目前主要有两种形式:第一,专业培训,地方政府会定期邀请专业人士为从业人员提供专业知识及技能培训;第二:组建从业人员网络。如,英国为保障幼儿看护质量,政府牵头形了家庭托育从业网,同一地区的照护人员可以定期交流、互相分享经验;[57]丹麦同样要求同一社区内的照护人员6~8人组成一组,每周开展小组学习活动。[58]

2. 质量监管机制。

提供優质的早期保教服务是一种有效的人力资本投入,因此各国都有意识地加强对托育质量的管理,质量监管呈现出网络化、专门化、多元化等特点。网络化指家庭托育点以区域为中心形成地区管理网络系统。如,丹麦每个居民社区都有家庭托育网络,将社区内的从业人员纳入其中,由专人统一管理此网络辐射范围内的家庭托育点,并对其进行质量评估与检测。[59]专门化指由受过专门培训的督导根据管理要求指导、监管、协调整个家庭托育网络的运行。[60]多元化体现在监管形式的多样性。例如,在南澳大利亚州,为保障家庭托育点的质量标准,地方政府设立专门的托育网站,允许婴幼儿家长向教育标准委员会或督导随时反馈意见或提出建议,同时督导会将每个社区中家庭托育点的质量评估报告在网上公开,为家长自由选择托育点提供质量参考。此外,为保障家庭托育点质量的持续改进与提升,监管部门鼓励家庭托育点参照国家质量标准(National Quality Standard,NQS)和国家法规对家庭托育服务的计划和实践进行自我评估,确定需要改进的地方。[61]

关于开展质量监管的形式,主要由通过任命的督导或地方巡视员对家庭托育点展开走访。督导多数是通过专业训练,经公开招聘选拔后受地方政府任命的专业人员,一般需接受三年专业理论学习与实践训练并获得相关证书。[62]督导根据质量管理规定对家庭托育点进行评估并提出改进建议,评估内容主要包括三方面:托育质量(幼儿的保育及身心发展情况、安全状况、卫生状况)、照护人员(照护人员是否与注册信息符合、是否定期接受培训课程、技能考核是否过关、师幼比是否达标等)及家长满意度调查。另外,也有国家将督查权力下放地方,由地方自行聘用的巡视员对托育点展开巡视。以丹麦为例,每个社区自行聘任巡视员负责家庭托育的巡视工作。巡视员需具有专业的护理知识,且总共负责幼儿数量不超过50人。[63]其职责有三:其一,日常巡视。巡视员是根据托育服务规定日常巡视家庭托育的情况,并进行文字记录,以作为督导评估的依据。其二,解答疑惑。定期举办幼儿家长会,解答幼儿生长发育的相关问题。其三,负责处理紧急情况。

五、促进我国家庭托育点规范化发展的建议

近年来,在中央“幼有所育”战略和政府多次强调对托育服务进行行政监管的大背景下,我国托育服务迎来新的发展契机。2019年国务院办公厅颁布了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,首次明确我国托育服务的发展要坚持“家庭为主,托育补充”的指导原则;确立了为家庭提供科学养育指导,并对有照护困难的家庭或婴幼儿提供必要服务为发展重点;形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系的发展目标;贯彻保育为主、保教结合的发展理念以及形成以卫生健康部门牵头,其他各部门协同配合的管理要求。这些内容的明确为我国婴幼儿托育服务体系的建立明确了方向。2020年底,国务院办公厅颁布的《关于促进养老托育服务健康发展的意见》提出要扩大多方参与、多种形式的服务供给,并把家庭托育点的开办作为优化居家社区服务的一项重要举措。提出要研究出台家庭托育点登记备案制度和管理办法,明确登记管理、人员资质、服务规模、监督管理等制度规范。然而,这一政策目标的达成还需要基于现阶段国情,充分借鉴国际上家庭托育服务发展的公共管理经验,选择适宜的政策工具,激励目标群体积极采取行动以达到政策效果。

(一)构建符合利益相关者的家庭托育政策目标

要建构真正有效的托育服务体系,关键在于制定出兼顾多方利益主体的政策目标,找到多方利益主体的利益平衡点。因此,在制定家庭托育相关政策时,政府需要建立规范化、制度化的反馈渠道与机制,听取家庭托育点开办者及婴幼儿家长等利益相关者的意见,并将他们的合理诉求整合到政策工具中去,提高政策回应性。目前我国家庭托育点既有传统的“妈妈园”,也有注册为教育咨询公司或托育连锁品牌在民宅内开办的小微机构。对于前者,应在其登记和备案程序上提供支持,如通过与地方教委签订承诺书等方式取得合法运营资质。[64]对于后者,则应通过与社区托育点合作经营等形式限制其对“妈妈园”的挤压,同时避免形成与托育机构市场的不良竞争,损害托育服务行业的健康稳定发展。只有尊重政策制定过程中的博弈平衡,才能更好地履行政府的公共服务职能,构建家长满意、长效可持续的家庭托育服务体系。

(二)合理运用政策权威工具

权威工具以成本小且见效快的优势深受政府青睐,成为职能部门在推进托育服务发展中主要采用的一种政策工具。《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》等政策工具短期内有效推动了托育事业的发展,但权威工具发挥作用的前提是地方政府有充足的政策资源和良好的政策环境。与托育机构不同,家庭托育点提供的是依托社区的一种互助式托育服务,应立足满足本社区家庭多元的托育需求。在这一点上,地方政府更能敏感把握当地居民的需求,提高资源配置和管理效率。因此,家庭托育点相关标准规范的制定应适当放权地方行政部门。另外,鉴于家庭托育点在场地(通常是开办者租用社区内的民宅)、人员(非儿童保育教育专业的全职妈妈)等方面的特殊性,标准的制定可参考,但不宜照搬托育机构设置标准。可选择有代表性的城市率先发展一批家庭托育示范点,探索本土经验,开展循证研究。

(三)建立全方位安全监管体系

对托育服务而言,安全问题的解决是婴幼儿托育服务规范化发展的重要基石。在制定相关标准规范时要把安全放在首位。首先,社区内的托育机构与家庭托育可以纳入同一监管体系,实行统一管理,形成以主管部门为监管主体、各级单位分散监管的分层管理体系。主管部门可参照《托育机构管理规范要求》对其实施季度、年度的回访评估,并要求家庭托育点定期向主管部门上报工作;各级单位(如妇幼保健、疾病预防控制、卫生监督)依照职责要求对家庭托育点开展信息咨询、托育指导及监督执法等工作。其次,建议卫生健康部门联系公安、消防、公共医疗等单位组建区域性托育服务网络系统,全方位保障托育安全与质量。最后,应动员社区居民和幼儿家长参与对机构的评价与监督,开设监督热线,鼓励民众对违反规定的家庭托育点进行上报惩处,自上而下形成全方位的社会监督管理体系。

(四)组合配置激励工具与能力建设工具

要实现家庭托育点的规范化发展,除权威工具外,还需要组合配置激励工具与能力建设工具。首先建议加强激励工具的使用力度。政府有必要在完善家庭托育服务保障体系的基础上,通过系列福利措施减轻家庭的育儿负担。对于急需送托,但支付财力不足的育龄家庭给予费用减免的福利,率先解决急需儿童照料的家庭对托育服务的需求。其次,对于符合开办家庭托育点标准的申请者应给予税费优惠,包括费用减免、提供场地、专业培训等支持,鼓励有条件的个人积极举办家庭托育点,提升托位供给数量。最后,对服务质量高的家庭托育点进行适当奖补,增强家长送托的信心,发挥市场在家庭托育点规范化发展过程中的调节作用。

注释:

①数据来源于“全面二孩政策下城市地区0~3岁婴幼儿托育服务体系研究”课题组在各城市进行调研后得出的结果。

②如:加拿大曼尼托巴省的主管部门由早期学习与幼儿看护项目中心(the Early Learning and Child Care Program)负责审核评估。

参考文献:

[1]吴斌,赵兰涛.城市3岁以下婴幼儿入托率仅4.1%城市托育难出路在哪[J].人民周刊,2018,(07):20-21.

[2]唐瑾.城市地区家庭托育点生存状态及发展的多个案研究[D].北京:北京师范大学,2021:23-24.

[3]范昕,李敏谊,叶品.托幼服务治理模式国际比较及中国路径选择[J].比较教育研究,2021,43(01):104-112.

[4]刘中一.我国托育服务管理职责体系建设:兼论托育服务行政主管部门的确立[J].行政管理改革,2019(02):8-15.

[5][23]贾建国.政策工具的视角:我国民办学前教育发展的政策分析[J].现代教育管理,2017(08):104-108.

[6][22]吕武.我国当前学前教育政策工具选择偏向及其影响:基于《国家长中期教育改革和发展规划纲要(2010~2020)》以来的主要政策文本的分析[J].教育科学,2016,32(01):77-81.

[7]RUSBY J C, JONES L B. The child care ecology inventory: a domainspecific measure of homebased child care quality to promote social competence for school readiness[J]. Early Childhood Research Quarterly, 2013,28(4):947-959.

[8]张亮.中国儿童照顾政策研究:基于性别、家庭和国家的视角[M].上海:上海人民出版社,2016:4-5.

[9][13]杨雪燕,高琛卓,井文.典型福利类型下0~3岁婴幼儿托育服务的国际比较与借鉴[J].人口与经济,2019(02):1-16.

[10]陈偲.法国公共托育服务发展经验及其启示[J].人口与健康,2019(08):18-21.

[11]邢思远.英国0~3岁婴幼儿托育服务经验及其对我国的启示[J].教育导刊(下半月),2019(07):93-96.

[12][27]厉育纲.加拿大儿童照顾政策及其对我国部分现行政策的启示:以安大略省儿童照顾政策为个案的分析[J].北京青年政治学院学报,2007(03):15-20.

[14]CHILDCARE EDUCATION SERVICES SECTOR. Family day care in Denmark[EB/OL].(2003-06-12)[2021-05-30].https://applikationer.foa.dk/publikationer/pjecer/Paedagogisk/FamilyDayCareInDenmar k.pdf.

[15]安德森.福利资本主义的三个世界[M].郑秉文,译.北京:法律出版社,2003:29-30.

[16]江夏.OECD国家儿童早期照顾政策取向差异及其对我国的启示[J].学前教育研究,2021(05):3-14.

[17]王蕾.法国家庭政策与托幼服务体系[J].法国研究,2019(02):53-64.

[18][36][54]儿童局委托研究报告.0~3岁幼儿托育政策研究[R].台北:实践大学,2012:1-194.

[19]CGOSTA E A. Social foundations of postindustrial economies[M]. New York:Oxford University Press,1999:45-50.

[20][47][48]OECD. OECD family database[EB/OL].(2020-11-01)[2021-06-28].https://www. oecd.org/els/family/LMF12_Maternal_Employment.pdf.

[21][43]朱佳佳.澳大利亞家庭日托及其对我国婴幼儿托育服务的启示[J].幼儿教育(教育科学),2019(09):52-55.

[24]OFSTED. The day care setting regulations(Northern Ireland)[EB/OL].(2007-10-13)[2020-10-14].https://www.gov.uk/government/organizations/ofsted.

[25][57]SCORRISH GOVERNMENT. National care standardsearly education and childcare up to the age of 16[EB/OL].(2005-03-01)[2020-10-16].https://www.gov.scot/resource /doc/37432/001025 0.pdf.

[26]AUSTRALIA GOVERNMENT. Family day care operations policy[EB/OL].(2020-10-15)[2021-05-25].https://www.education.sa.gov.au/sites/default/files/familydaycareoperationspolicy.pdf.

[28][58][59]ROSTGAARD T. Family day care in Denmark[R]. Demark:Aalborg University,2015:1-27.

[29]ANG L. Conceptualizing homebased child care: a study of homebased settings and practices in Japan and England[J]. International Journal of Early Childhood,2018,50(1):145-158.

[30]DEPARMENT OF EDUCATION. Family day care operations policy[EB/OL].(2020-10-12)[2021-05-30].www.education.gov.au.

[31][38]DOHERTY G, FORER B. Predictors of quality in family child care[J]. Early Childhood Research Quarterly,2006,21(3):300-312.

[32]MABITOBA OF FAMILY SERVICE. Family child care home personal reference[EB/OL].(2012-10-10)[2020-10-16].https://www.gov.mb.ca/fs/childcare/centres_homeproviders/ homebased childcare/ pubs/reference_check.pdf.

[33]ACECQA. Family day care compliance guide[EB/OL].(2018-06-01)[2020-10-20]. https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2018-01/FDC%20Approved%20Provider%20Comp liance%20 Responsibilities%20WA.pdf.

[34]刘中一.家庭式托育的国际经验及其启示[J].人口与社会,2017(03):90-95.

[35]DAVIS E, FREEMAN R, DOHERTY G, et al. An international perspective on regulated family day care systems[J]. Australasian Journal of Early Childhood,2012,37(4):127-137.

[37]FAGNANI J. Childcare policies in France: the influence of organizational changes in the workplace[M]. Springer: Dordrecht,2010:385-396.

[39]MANITOBA PROVINCE. A guide to child care in Manitoba[EB/OL].(2019-06-15)[2021-05-20].https://www. gov.mb.ca/fs/childcare/families/guide_childcare/index.html.

[40][61]BOHANNA I, DAVIS E, CORR L, et al. Family day care in Australia: a systematic review of research (1996-2010)[J]. Australasian Journal of Early Childhood,2012,37(4):138-146.

[41][45][53]BENT G. Work familylife balance and social investment strategies in Denmark[J]. Social Policy & Labor Studies,2014,5(3):126-136.

[42][56]CANADA GOVERNMENT. Spotlight on Canadians: results from the general social surveychild care in Canada[EB/OL].(2014-10-30)[2021-05-25].https://www150.statcan. gc.ca/n1/en/pub/89-652-x/89-652-x2014005-eng.pdf?st=nwPKosbc.

[44]田中景.日本和法國的少子化对策及启示[J].人口学刊,2020,42(02):90-102.

[46]SAFEGUARD GLOBAL. All you need to know about parental leave system in France[EB/OL].(2018-08-13)[2021-06-28].https://admin-me.com/allyouneedtoknowaboutparentalleavesysteminfrance.

[49]AUSTRALIA GOVERNMENT. Developing a leading practice parental leave policy[EB/OL].(2018-08-16)[2021-06-28].https://www.wgea.gov.au/sites/default/files/documents/WGEA-Leading-Practice-Parental-Leave-Policy-Guide.pdf.

[50]CANADA GOVERNMENT. Parental leave policy[EB/OL].(2020-09-01)[2021-06-28].https://www.canada.ca/en/employmentsocialdevelopment/programs/lawsregulations/labour/interpretationspolicies/parental-leave.html.

[51]BUSINESS GROUP ON HEALTH. Japan maternity and child care leave[EB/OL].(2020-01-27)[2021-06-28].https://www.businessgrouphealth.org/en/resources/parentalleaveinjapanishavingapolicyenough.

[52]KOUSHOLT D. Researching family through the everyday lives of children across home and day care in Denmark[J]. Ethos,2011,39(1):98-114.

[55]ALBERTA CHILD CARE STAFF CERTIFICATION OFFICE. Child care staff certificationguide[EB/OL].(2005-03)[2021-05-15].http://www.humanservices.alberta.ca/document/childcarestaffcertificationguide.pdf.

[60]GALINSKY E. The study of children in family child care and relative care—key findings and policy recommendations[J]. Young Children,1994,50(1):58-61.

[62]DEPARTMENT OF EDUCATION. Families and community in family day care standard[EB/OL].(2011-11-15)[2021-05-30].https://www.education.sa.gov.au/sites/default/files/familydaycarestandardeducatorsfamiliesandcommunity.pdf?acsf_files_redirect

[63]CORSINI D A. Family day care in Denmark: a model for the United States[J]. Young Children,1991,46(5):10-15.

[64]國家卫生健康委流动人口服务中心课题组,刘文婧,李红娟.家庭式托育:现状、规制困境与政策建议:基于北京市“民居园”的调研[J].社会治理,2021(04):52-58.

3536501908203