唐敦煌壁画中的菩萨配饰“璎珞”探析

2022-03-08刘栋宁夏大学美术学院2019级硕士研究生

文/图:刘栋 宁夏大学美术学院2019级硕士研究生

唐代莫高窟壁画呈现出女性菩萨和蔼的眼神、修长的柳叶眉、挺立的耳垂,这不仅表现出女性优美的外貌,也彰显出了女性优雅富贵的气质,在刻画女性形象的同时也揭示了其重要的社会地位。璎珞作为装饰艺术品,不仅具有装饰性特征,同时反映出女性的身份。李敏在《敦煌莫高窟唐代前期菩萨璎珞》中首次针对菩萨配饰璎珞进行了描述,并指出隋至唐前期,璎珞是佛教领域中菩萨庄身的重要饰品,也是古代南亚次大陆贵族用来装饰身体的首饰,佛教起源于古印度,璎珞被用于菩萨像。[1]隋唐是璎珞逐渐发展兴盛的关键时期,其造型样式和制作工艺都发生重大变化,璎珞种类呈现多样化,“V”字形和“U”字形具有代表性,此外,划分串珠、吊坠、镶嵌式等一系列经典样式风格,种类丰富,样式多样。根据不同的样式风格特征将其刻画在菩萨颈部,阐述了璎珞与服饰、其他配饰的组合关系,不同服饰搭配璎珞的款式风格有所不同。璎珞从印度传入中国,具有佛教犍陀罗艺术美,受佛教本土化影响,珠宝的样式逐渐采用现实元素,通过花纹和几何元素进行装饰,样式精美,组合形式巧妙有序,特别是盛唐以后璎珞艺术品已达到崭新的高度。徐胭胭在《璎珞—以北朝至唐前期莫高窟菩萨璎珞为中心》对北朝至唐前期敦煌壁画和彩塑造像中菩萨璎珞进行系统整理分类并且阐述了其演变过程及其原因,通过大量图像的比较,并对以上每个细节进行思考、深度研究。[2]迄今为止,学界对敦煌菩萨配饰璎珞的研究相对有限,本文选取唐代璎珞艺术品作为研究对象,并对其艺术特征和文化内涵进行专题研究,从璎珞的历史背景、样式构成、空间关系、装饰元素的功能及文化内涵等几方面展开分析。

一、“璎珞”的源流及整理

《大方等大集月藏经》记载:“璎珞、天生宝鬘、天璎衣服、指印环玔、宝盖幢幡、手璎珞、脚璎珞、臂璎珞宝庄严具,于佛头上空中垂下,乃至种种歌舞作乐而供养佛。”[3]“璎珞”一词最早起源于西域印度,其样式受西域图像元素影响较多,通过梵文翻译而来,指花卉,由花卉元素串连形成而来,也就是早期印度贵族阶级为明确身份和地位佩戴的一种传统项饰,由此,将璎珞视为项饰。《玉篇》中的“璎,石似玉也”说明璎珞即为“玉石”。早期印度佛教讲述璎珞采用玉石制作而成,作为装饰艺术品,是女性的专属项饰。《大唐西域记》中“衣饰”作为装饰物,不管男女,皆可“首冠花鬘,身佩璎珞”[4]。特别对于贵族人士,花鬘宝冠,以为首饰;环钏璎珞,而作身佩。《佛所行赞》(卷一)记载,释迦牟尼当太子时,就是“璎珞庄严身”。《古音骈字续编》(卷五)对“璎珞”一词进行解读,佛教经典梵文注释即为“缨络”。白化文对璎珞进行注解:“muktā-hāra意思是‘用珍珠等串成的首饰’;Keyūra指首饰中带在手臂上的手镯、臂钏一类饰物。Ratnāvali,大意为‘一连串的宝石’;Rūcaka,是‘华鬘形的首饰’;还有一种Kusuma-mālā实为华鬘,有时也被译为‘璎珞’。”[5]璎珞经过历代不同艺术家创作设计,采用打散重构或加减元素的方式重新诠释其视觉美和艺术美,通过璎珞样式的流变,可知其发展过程中不断在创新与发展。《北史》:“嚈哒国,大月氏之种类也,亦曰高车之别种……衣服类加以缨络,头皆剪发,其语与蠕蠕、髙车及诸胡不同。”与《魏书》记载相一致,直至《旧唐书》记载璎珞配饰依然使用并无变化。“泥婆罗国,在吐蕃西……其王那陵提婆,身着真珠、玻瓈、车渠、珊瑚、琥珀、璎珞,耳垂金钩玉珰,佩宝装伏突,坐狮子牀……拂菻国,一名大秦,在西海之上,东南与波斯接,地方万余里,列城四百,邑居连属。其宫宇柱栊,多以水晶瑠璃为之。……其王冠形如鸟举翼,冠及璎珞,皆缀以珠宝,着锦绣衣,前不开襟,坐金花牀。”[6]

璎珞作为装饰艺术品与服饰巧妙搭配,二者搭配讲究。佛经描述菩萨形象有如神灵一样,唐代以来,佛教受中原文化影响,菩萨形象世俗化已经成为常态,其身姿、动态、整体造型风格及人物形体比例等均为现实生活中的人物形象。璎珞是菩萨庄身之物,工艺细致,样式独特,此时璎珞样式种类多样化,结构复杂且不乱,反映出对其样式风格的不断创新。《隋书》记载:“在林邑西南,本扶南之属国也。……王着朝霞古贝,瞒络腰腹,下垂至胫,头戴金宝花冠,被真珠璎珞,足履革屣,耳悬金珰。常服白叠,以象牙为屩。若露发,则不加璎珞。臣人服制,大抵相类。”[7]《大唐西域记》记载:“王族。大人。士庶。豪右。庄饰有殊。规矩无异。君王朝座。弥复高广。珠玑间错。谓师子床。敷以细氎。蹈以宝机。凡百庶僚。随其所好。刻雕异类。莹饰奇珍。衣裳服玩。无所裁制。贵鲜白。轻杂彩。男则绕腰络腋。横巾右袒。女乃襜衣下垂。通肩总覆。顶为小髻。余髪垂下。或有剪髭。别为诡俗。首冠花鬘。身佩璎珞。……外道服饰。纷杂异制。或衣孔雀羽尾。或饰髑髅璎珞。或无服露形。或草板掩体。……刹帝利婆罗门清素居简。洁白俭约。国王大臣。服玩良异。花鬘宝冠以为首饰。环钏璎珞而作身佩。其有富商大贾。唯钏而已。”[8]璎珞样式多样化反映出唐代对菩萨身份地位的重视程度,并且提高了对璎珞样式的审美认识。

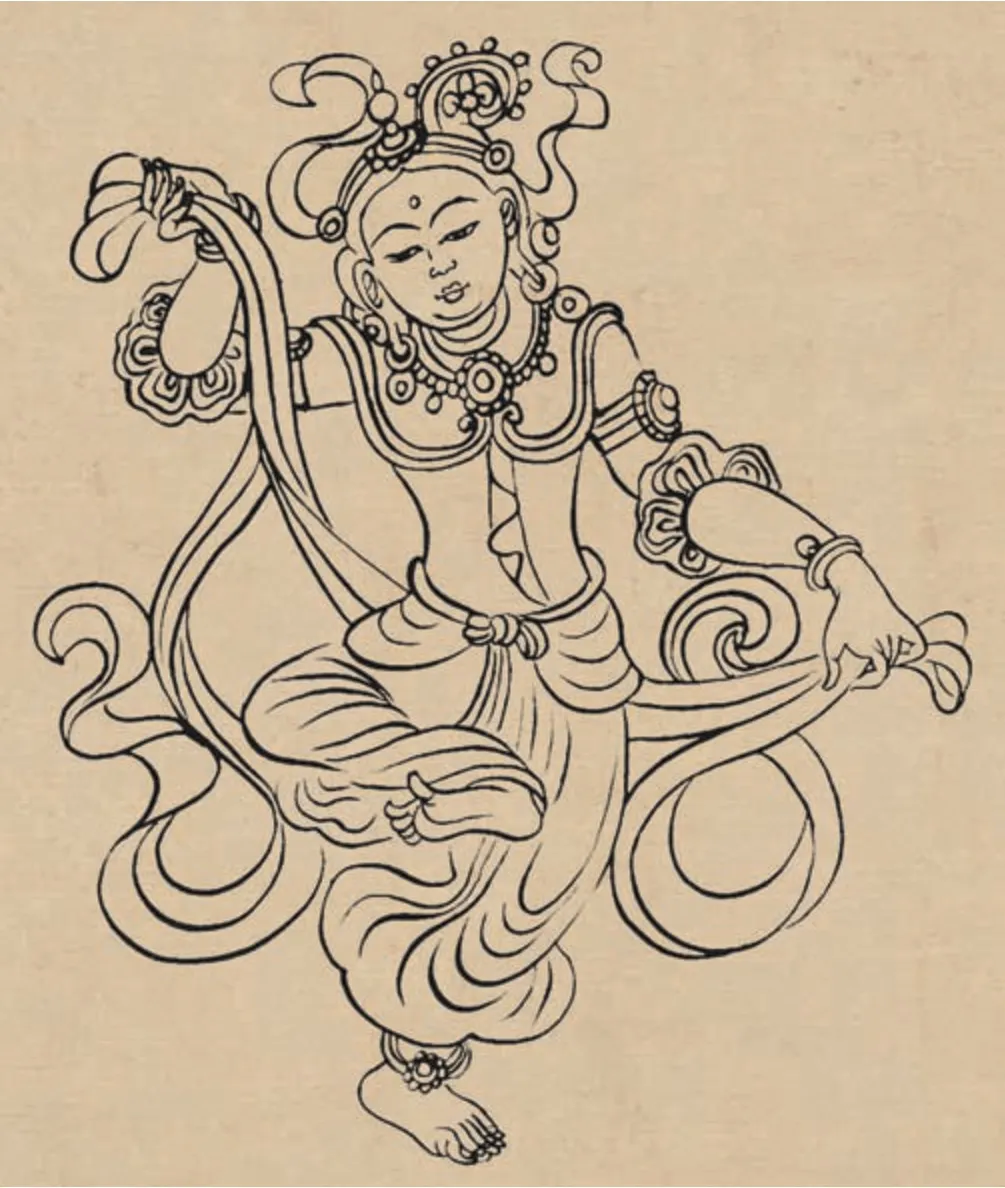

初唐第322窟菩萨像 来源:《 敦煌菩萨》

盛唐第217窟 菩萨像 来源:《 敦煌菩萨》

佛教文化自西域向东发展经过河西走廊,沿线途径敦煌郡、酒泉郡、张掖郡、武威郡,西域及敦煌以西地区在隋末唐初对璎珞重视并大力发展,男女两性璎珞造型样式各不相同,采用元素样式和佩戴位置反映出璎珞样式在男性和女性之间存在差异。共同之处均为唐代璎珞样式多元化,装饰元素丰富多样,表现技法巧妙。画师创作过程中更多考虑了纹样元素的象征意义以及在佛教文化中的意涵,所以对装饰元素的选取要求和标准均有提高。盛唐至晚唐时期,璎珞已形成体系在莫高窟、榆林窟壁画中的分布如下:莫高窟初唐第71、322、220、57、323窟,盛唐第188、113、172、320、45、217窟,中唐第159、199窟,晚唐第12、156、85、107窟,榆林窟第25、201、205窟。璎珞样式风格分布在莫高窟:长璎珞分为斜挂式长璎珞:第172、217窟,“X”“U”形长璎珞:第57、220、45、85、12、320、107窟;短璎珞分为项圈式短璎珞:第71、322、188、199、159、12、156窟,珠宝穿组短璎珞:第220、113、172、320、45窟;榆林窟长、短璎珞样式集中在第25、201、205窟。

盛唐第217窟 菩萨像 来源:《敦煌菩萨》

莫高窟231窟中唐伎乐菩萨

唐敦煌壁画中的璎珞样式元素有圆圈、花卉、神兽纹、几何纹、异形纹等,长璎珞与短璎珞在莫高窟初、盛唐时期分布较广泛,莫高窟中、晚唐时期以及中唐时期榆林窟内分布较少。由于中唐受吐蕃统治,晚唐归义军时期,张议潮收复敦煌,此时菩萨形象刻画较少,璎珞也随之减少。隋末唐初是菩萨像绘画发展时期,菩萨形象呈现洞窟比较分散,初唐至盛唐阶段即为菩萨形象的鼎盛时期。文献记载璎珞为菩萨的配饰,其造型样式呈现多样化发展趋势,元素丰富多样,保留原有样式的基础上,结合地域优势特征以及佛教艺术对璎珞的样式风格不断创新,将最初圆环状转化为花卉与圆环、神兽纹与圆环、几何形与圆形等巧妙结合。

二、“璎珞”的构成与空间关系

唐敦煌壁画中的璎珞元素多样化,元素分别为宝相花纹、莲花纹、忍冬纹、珠宝火焰纹、几何纹、环状纹、卷草纹等,表现出唐代社会对璎珞样式十分重视。释迦诺尼本尊为佛教代表佛本身,盘坐在画面中心位置,受众人敬畏。高僧西域求法将印度佛教传入国内,自西域向东经过敦煌,受中原文化影响形成“佛教本土化”,佛教人物世俗化加大发展,女性菩萨形象受唐代仕女儒雅优美的外貌影响呈现出和蔼慈祥的面容,画师在敦煌莫高窟洞窟内绘画大量的菩萨形象,其样式风格接近现实生活中的慈母,菩萨形象呈现世俗化,其颈部装饰物璎珞一方面传达女性美的特点,另一方面体现出女性的社会地位及富贵。

唐初时期璎珞主要以几何纹、环状纹以及珠宝成串等样式为主,作为菩萨的颈饰,璎珞元素此时已经不再单一,由多种元素组合构成。圆圈是璎珞形成发展的基本构成元素,从图像上看,隋唐时期圆圈元素基本采用于每件璎珞中,推断其为构成璎珞的必然要素。圆圈元素有两种职能:一是制作为吊坠,展示出艺术美感;二是并联成串,吊坠与颈部的连接媒介。“圆”形在佛教文化中十分重要,儒佛道诸家学说:“每遇难解之处,多半涉及‘圆觉’‘圆境’‘圆教’‘圆满’之论”。在圆教与圆境之中“轮回涅槃,凡尘净土,无明般若,有为无为,攀缘解脱,如是分别,只为表述方便,皆为戏论,皆是造作。实则无凡尘可离,无净土可入,也无无明可消,更无般若可得”。佛教中的“圆”代表“万世轮回,功德圆满”,其作为一种奇妙的境界。“圆”有因果有报、生生不息的说法。佛经将其视为圆满人生,万事顺意,世间困境皆可化解,据推断圆环是佛教壁画中刻画璎珞、手环、头冠等物品的重要装饰元素,装饰性强,本文主要探索圆圈在璎珞中的意义和职能。佛教壁画出现大量“莲花化生”等图像,进一步反映出花卉元素在佛教文化中的重要地位和价值。盛唐时期,璎珞出现大量花卉元素对其进行装饰,其中有莲花、宝相花、芭蕉等一系列花纹,花卉象征女性的优雅与秀美样貌、面容,同时花卉在佛教文化中象征吉祥如意、健康平安,另外宝相花还有特别的含义,特指“多子多福”,花卉元素在佛教壁画中十分常见。中、晚唐均继承之前样式的发展模式,但发展较为缓慢。璎珞造型为圆环状,圆环内镶嵌宝石成为唐代具有代表性的艺术特征之一。西域地产青金石,颜色分别为深蓝色、紫蓝色、天蓝色、绿蓝色。随着丝绸之路的发展,不仅将佛教文化传入进来,也将西域青金石传入至河西地区,画师将象征富贵的青金石绘画在菩萨佩戴的璎珞上,镶嵌宝石的璎珞衬托出菩萨的身份地位。

初唐第220窟 菩萨像 来源:《敦煌菩萨》

第171窟后甬道右侧壁 善爱乾闼婆及其眷属 来源:《中国石窟·克孜尔石窟》

从空间视角上看,北凉至北周时期,菩萨形象以男性为主体,其样式简洁呈平面化,隋唐以来菩萨逐渐转化为女性形象,装饰艺术不断提升,璎珞的造型样式不断丰富多样,注重装饰美感,璎珞的空间性视觉效果不断发展,其中立体视觉概念分为两类,一是空间具有视觉感知性,通过观察将视觉感知到的平面图像转化为立体空间,即为视觉空间;二是把空间理解成构成图像意义的因素,将其称为图像空间。谢赫《古画品论》中“经营位置”为六法论之一,对画面进行组合排列,通常称其为构图布局。[9]经营位置有两种视觉表现方式:一是散点透视方式,指画面中主体形象没有集中在一个点上,而是分散在整个画面的各个位置;二是焦点透视方式,将主体形象集中在画面的某一点上,观者的视角点随之也集中在同一位置。“留白”指空白位置作为载体,表现艺术美的意境,同时也是中国传统艺术中的重要表现手法之一。“留白”能使画面更为含蓄、内敛,突显主体视觉效果,渲染画面效果的同时也表现出主体思想空间的艺术形式。同时“留白”为了调整画面中的构图,使构图看上去更加和谐、舒适,不会呈现满构图现象,使得画面无层次,空间繁杂,带给观者一种压抑感。透视法有两种:叠加法与远近法。叠加法:不仅从时空观分析画面层次,还从色彩叠加呈现空间感,色彩叠加突显层次感的强弱变化,画面具有立体效果,颜色厚重促使主体形象更为醒目;同理,色彩叠加层次少,物体模糊不清晰,呈现虚化效果,加强画面虚实感。远近法:指前后主次关系的表现方法。远近法通常在众多主体形象中,表现出现实生活中主体之间互动与交流,是具有故事性和叙述性的绘画艺术形式。在《莫高窟唐代女性形象的空间性研究》中笔者对壁画中菩萨及配饰呈现的空间性效果进行阐述,分析壁画中菩萨与璎珞之间主次、前后、远近、虚实等关系,论证唐敦煌壁画中画师刻画时注重空间艺术效果的表达,针对莫高窟壁画的空间关系进行解读。[10]人物关系的描述主要体现空间性,璎珞也同样如此。初唐莫高窟第322窟菩萨形象多姿优雅,其中“璎珞”呈“U”字形,对其装饰效果起到重要作用,圆环内镶嵌三颗宝石自上而下垂直排列,中间一颗为绿蓝色,上下两颗为粉绿色,色彩淡雅,圆圈元素组合形成花瓣状,生动形象。璎珞与飘带巧妙衔接并融合为一体,打破了传统的对称式结构,加强设计审美趣味。与盛唐第217窟菩萨像十分相似,该菩萨像的配饰璎珞呈“U”字形,绿蓝色宝石镶嵌在圆圈内侧,绿蓝色宝石集中排列在吊坠的四个角,其周围有圆圈元素环绕宝石的边缘处,像开放的花朵,通过多种花卉样式元素组合而成,图像中的璎珞运用元素类型推断,盛唐时期花卉元素兴盛,佛教艺术品大多采用花卉元素进行装饰。总之,璎珞的构成元素与呈现的立体空间关系是紧密不可分割的,装饰元素的排列组合决定了立体空间视觉审美效果。

三、“花卉”“圆圈”功能与文化内涵

菩萨配饰璎珞的装饰元素分为两类:一种是圆圈、圆环、矩形;另一种是花卉。其实上述两类装饰元素的形象在古典文献中均可找到其源头,特别是佛经文献对璎珞的来源和样式都有所阐述。《添品妙法莲华经》记载:“于虚空中。天鼓自鸣,妙声深远;又雨千种天衣,垂诸璎珞、真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞,遍于九方,众宝香炉烧无价香,自然周至供养大会一一佛上;有诸菩萨执持幡盖,次第而上至于梵天,是诸菩萨,以妙音声歌无量颂,赞叹诸佛。无尽意菩萨白佛言:‘世尊!我今当供养观世音菩萨。’即解颈众宝珠璎珞价直百千两金,而以与之,作是言:‘仁者!受此法施珍宝璎珞。’时观世音菩萨不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言:‘仁者!愍我等故受此璎珞。’尔时佛告观世音菩萨:‘当愍此无尽意菩萨及四众、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人,非人等,故受是璎珞。’即时观世音菩萨,愍诸四众及于天、龙、人,非人等,故受其璎珞。分作二分,一分奉释迦牟尼佛,一分奉多宝佛塔。”[11]

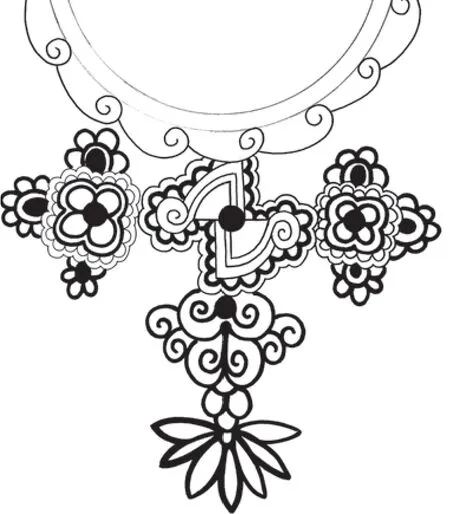

串珠式璎珞样式

花瓣式璎珞样式

花瓣串珠式璎珞样式

唐代璎珞被视为颈饰珠宝,其装饰元素主要以“花卉”和“圆圈”为主。“圆圈”元素的功能在莫高窟壁画中象征意义最为重要,据佛教经文记载,“圆”即为功德圆满,在佛教中,“功德圆满”则是指因修行而得身心清净、了脱生死、超越轮回之正果。“功德”即功业与德行。《大乘义章·十功德义三门分别》云:“功谓功能,能破生死,能得涅槃,能度众生,名之为功。此功是其善行家德,故云功德。”[12]《胜鬉宝窟》记载:“恶尽曰功,善满称德、又德者得也,修功所得,故名功德也。”[13]早期释迦诺尼为修成正果,勤奋刻苦,不断努力,修取功德,助人为乐也是必不可少的,心怀善念,渴望百姓幸福平安。《景德传灯录》(卷三)记载,梁武帝问(菩提达摩)曰:“朕即位以来,造寺、写经,度僧不可胜纪,有何功德?”师曰:“并无功德。”帝曰:“何以无功德?”师曰:“此但人天小果,有漏之因,如影随形,虽有非实。”帝曰:“如何是真功德?”答曰:“净智妙圆体自空寂,如是功德不以世求。”[14]多行善事可获得福德而不是功德,真正的功德在于行善不求德,只要心怀慈悲之心,就可功德圆满。再论“圆满”一词,其本意指没有缺陷、漏洞,使人得到满足并让人满意,与“功德”合用则是指佛法广大,能圆融一切世间法,无漏无碍。楞严会上有二十五菩萨各证圆通,以观音菩萨的“耳根圆通”为最上,因此观音被称为“圆通大士”“圆通尊”。禅宗文化给予的解释为“圆相”,表示真实存在、本体,完备无缺,即为“圆满”。敦煌壁画中璎珞采用圆圈状作为装饰元素,该元素的使用广泛、普遍,佛教壁画刻画璎珞以圆圈元素为基础。盛唐第217窟中的璎珞采用的圆圈元素最具代表性,突出圆圈元素的造型样式风格特征。“花卉”同样作为佛教文化中具有代表意义的元素之一,其中宝相花和莲花在佛教艺术中象征“吉祥如意”,敦煌壁画中菩萨手持莲花以及璎珞镶嵌有莲花纹,花纹由圆圈组合而成。中唐第231窟伎乐菩萨的配饰璎珞采用莲花纹吉祥装饰,其样式简洁大方,具有独特的审美艺术视觉效果;莫高窟初唐第220窟菩萨配饰璎珞采用两朵盛开的莲花垂直分布于中间位置,璎珞呈“U”字形,左中右侧分别垂下三串链条,上面均匀分布有绿蓝色珠宝,它们三个一组,对称呈现,其样式十分经典美观,独特的造型,衬托出菩萨文静优雅的样貌。综上,“花卉”和“圆圈”元素在佛教中本身具有说教还愿的功能和作用,愿人世间一切人和事皆能平安健康、吉祥如意。

“花卉”和“圆圈”两种元素在流传过程中受佛道宗教文化的影响,花卉与神兽元素相结合,多样化的组合方式,呈现出全新的璎珞样式,唐代以来璎珞样式在大力发展。克孜尔石窟第171窟善爱乾闼婆及其眷属壁画中的菩萨配饰璎珞呈“U”字形,短璎珞,同样采用圆圈元素作为装饰纹样,绘画精致细腻,“圆圈”均匀分布在“U”形璎珞外侧,圆环与璎珞相连,形成新的组合方式。由此看来,西域佛教在中国佛教史上的地位十分重要,地处东西方交通枢纽的西域在早期佛教传播过程中起过特殊作用,不断汲取诸种民族文化,形成富有特色的西域佛教艺术。从石窟开凿形制和绘画雕塑上分析,西域佛教文化对中国汉传佛教和藏传佛教产生重要影响,犍陀罗艺术的形成影响了佛教文化发展,璎珞的样式风格逐渐向现实生活配饰发展,璎珞不仅具象化,而且元素丰富多样,增加了形式感和装饰效果。此外,在新疆克孜尔石窟、天水麦积山石窟、武山县拉梢寺摩崖石刻、永靖炳灵寺石窟均能见到菩萨配饰璎珞。璎珞作为彰显佛教文化、传播佛教思想的装饰艺术。唐代璎珞样式风格变化不大,其装饰元素的构成与排列方式却变化不断,不同的绘画方式具有不同的象征寓意和文化内涵。璎珞样式发展中,其功能与寓意发生变化,并不是完全被代替,而是交融共存。山西芮城永乐宫壁画中道士、仙女基本都有璎珞作为装饰,此处的璎珞样式特征继承了唐代菩萨配饰中璎珞的样式风格,设色也在唐代璎珞原有基础上不断丰富,保留绿蓝色、天蓝色、紫蓝色的基本色系。敦煌文书记载佛教文化从西域传播至河西地区,犍陀罗造像对女性形象增加更多的主观想象,“女神”佩戴的璎珞加强自身的装饰,盛唐时期这种装饰感愈发强烈,“花卉”与“圆圈”装饰元素大力发展,其组合排列不断变化,增加视觉效果。

花朵式璎珞样式

四、结语

隋代兴起,唐代盛行,画师对璎珞饰品的样式风格及种类进行分类绘制,随着唐代经济、文化的兴盛,提升了对璎珞饰品的运用及审美。璎珞即为唐代菩萨配饰饰品,其样式风格与组合方式多样化,构成多元化特征。功能性作为璎珞的重要属性,不仅体现出璎珞的作用价值,同时反映出其文化内涵。画师对敦煌壁画中的璎珞为创作母体,融合中原绘画风格以及西域佛教绘画风格,使得璎珞样式更具独特性,同时唐代璎珞创作注重功利性和实用性,画师将圆圈、花卉等装饰元素打散重构并排列,尝试多种组合方式,丰富璎珞样式,根据大众的审美爱好和要求大胆整合创新,呈现出全新的璎珞造型样式,体现出其本身的艺术特色。

注释

[1]李敏.敦煌莫高窟唐代前期菩萨璎珞[J].敦煌研究,2006(01):54-61.

[2]徐胭胭.璎珞—以北朝至唐前期莫高窟菩萨璎珞为中心[D].北京:北京服装学院,2012:6.

[3](北凉)昙无谶,译.大方等大集月藏经[M].上海:上海古籍出版社,1997:361-367.

[4](唐)玄奘,(唐)辩机.大唐西域记校注[M].北京:中华书局,1985:551-552.

[5]白化文.汉代佛教法器服饰略说[M].北京:商务印书馆,1998:123-125.

[6](晋)刘昫,等,撰.旧唐书·卷198·列传第一百四十八[M].北京:中华书局,1975:4453

[7](唐)魏徵,等,撰.隋书·卷82·列传第四十七[M].北京:中华书局,1973:1762.

[8](唐)玄奘,辩机.大唐西域记校注[M].北京:中华书局,1985:551-552

[9](南齐)谢赫.古画品录—续画品录[M].北京:人民美术出版社,1959:20-25.

[10]刘栋.莫高窟唐代女性形象的空间性研究[J].中国民族美术,2021(04):48-53.

[11](隋)阇那崛多共笈多.大正藏.第09册·妙法莲华经[M].台北:新文丰出版公司,1980:25

[12](东晋)隋慧远.大乘义章.十四卷·大正新修大藏经[M].北京:中国方正出版社,1674:152-156

[13]尹邦志.胜鬉宝窟释读[M].上海:上海古籍出版社,2015 :6.

[14](北宋)道原.景德传灯录译注[M].上海:上海书店出版社,2009:153.