从《皇清职贡图》看我国民族服饰的传承与变迁

2022-03-08刘延庆中国艺术研究院2020级美术学博士研究生

文/图:刘延庆 中国艺术研究院2020级美术学博士研究生

中华民族拥有着源远流长的历史文化,几千年里在民族之间有着无以计数的文化在世代传承。随着改革开放脚步的前进,我国的民族文化日益受到国家的重视,发展民族文化不仅是我国文化发展战略的重要内容,也是促进我国文化产业发展的重要基础,更是提升我国文化自信、实现社会主义强国的重要组成部分。

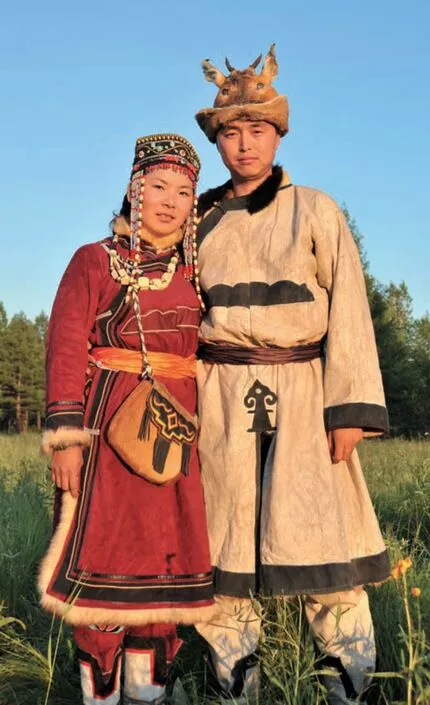

鄂伦春族现代男女狍皮服饰 摄影:宏雷

我国民族学家费孝通曾指出:“中华民族的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去,我来你去,我中有你,你中有我,而又各具特色的多元统一体。”[1]他提出了“中华民族多元一体格局”这一重要论说。在我国民族大家庭中,每一个民族都有着自己的特定文化标识,其中一个民族的民族服饰便是我国少数民族文化中的重要标志性内容,因为每一种民族服饰都无不渗透着一个民族特定的文化内涵。我国民族服饰文化不仅是中华多元一体格局的重要组成部分,更是呈现我国多元民族文化的重要载体。我国民俗学家何晏文曾经说过,“一个富有特色的民族服饰,对于别的民族,它是一种区别的标志,而对于本民族,它却是互相认同的旗帜。而这一切……是一个民族得以生存、发展的‘本能’”[2]。

随着当今社会发展的日益加快,尤其是在改革开放的引导下和在现代化进程的发展中,我国各民族之间的交流有了很大程度的扩大,现代化的各种传媒和传播达到了历史的新高度,再就是在民族地区现代文化对传统文化的冲击也都达到了一定的强度,而民族服饰又是民族地区社会发展的最快产物。在这样的一个社会环境下,我们的有一些少数民族服饰样貌免不了会发生变化,甚至有些少数民族的传统服饰样貌已很难被发现,但仍有很大一部分少数民族地区的民族服饰依旧保留和继承着传统的状貌,清代《皇清职贡图》的翔实描绘便可以为研究我国少数民族服饰的传承和变迁情况供提供有力的参考。

清代乾隆时期国力强盛、疆域辽阔且与边疆各部族来往密切的大环境下,乾隆皇帝为向世人夸赞自己的“十全武功”而亲自颁布谕旨,“我朝统一区宇,内外苗夷输诚向化……”书中以绘图的形式记录了清代全国各地少数民族人物共598幅图,“每图各绘其男女之状及其部长、属众衣冠之别”[3],每幅图都附有精简的文字来介绍该民族的状貌、服饰、生活习俗等。当然,从《皇清职贡图》对当时每个民族记载的内容来看,它的编纂除了夸耀疆域辽阔、国家强盛以外,也是为了便于中央掌握周边各部族的情况。

通过笔者的实地调查与相关文献的研究,比较《皇清职贡图》中边疆各民族服饰与当代中国少数民族服饰的对应关系,并对比分析其传承与变迁情况,可以明显地看出:我国西部高原地区和北方草原地区以及东北地区少数民族服饰变迁较小,传承较多;我国西北地区和西南大部分少数民族地区民族服饰则变迁较大,传承较少。

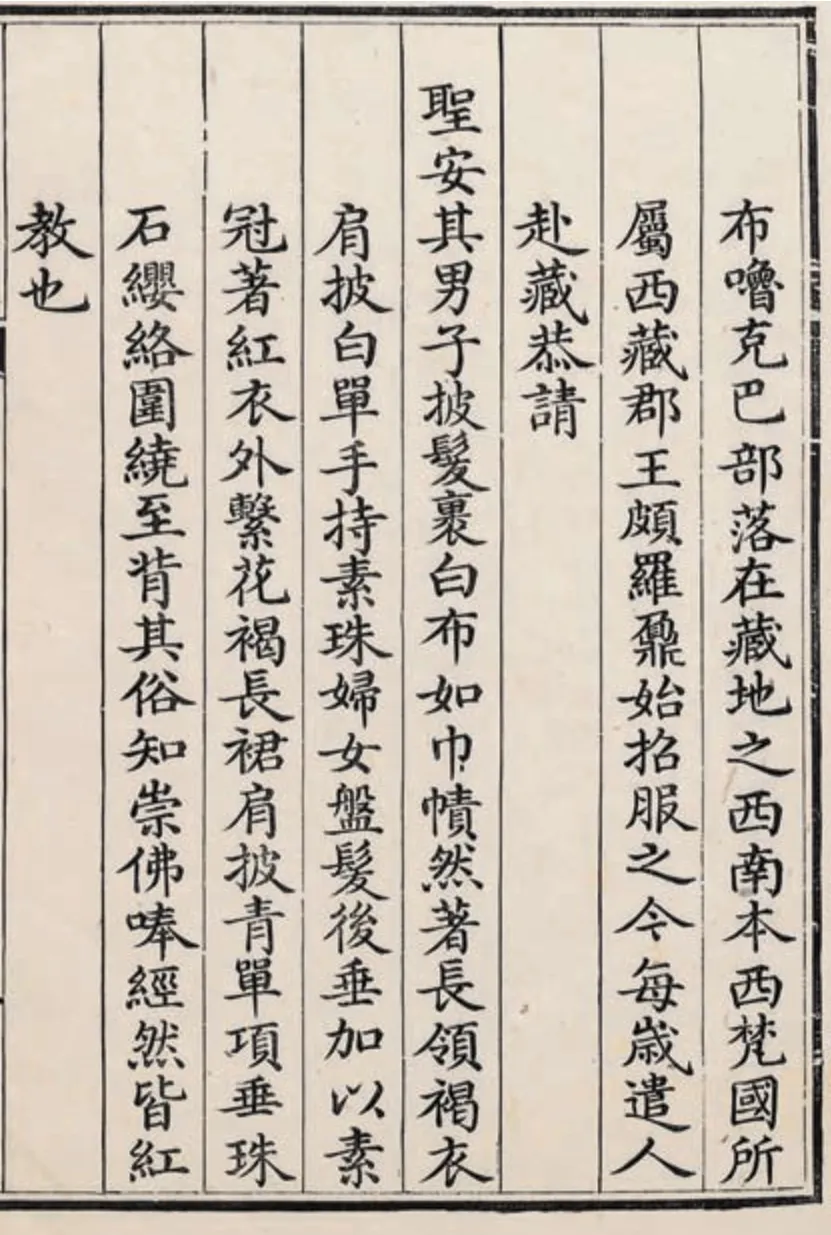

《皇清职贡图》记载清代民族服饰样貌

《皇清职贡图》中关于服饰和生活习俗的文字记载

我国西部高原地区少数民族和北方草原及东北地区少数民族服饰与《皇清职贡图》记载相比较而言,变迁较小,传承较多,包括藏族、蒙古族、门巴族、赫哲族、鄂伦春族等部族服饰。其中有代表性的传承主要有山南藏族的“背夏”服饰、赫哲族的鱼皮衣、鄂伦春族的“狍皮帽”、白族的“羊皮披肩”、独龙族的“独龙毯”、仡佬族“特色披袍”等今天的服饰样貌在《皇清职贡图》中也有明确的记载描述。其中,比如《皇清职贡图》对清代鄂伦春族男女记载为“男女皆穿狍皮大袍,男子头戴狍皮帽,女子头顶毡帽,系腰带”[4]。

鄂伦春族现代男子狍皮服装 摄影:宏雷

《皇清职贡图》记载奇楞(鄂伦春族男性)服饰样貌

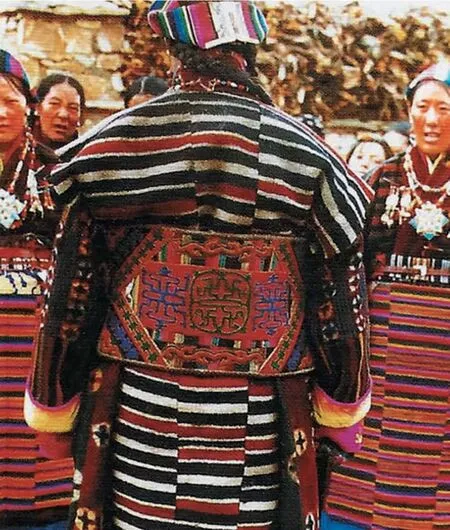

山南藏族女子身披“背夏”

经过调查研究,在今天鄂伦春族的农村里,我们可以看到鄂伦春族男女仍然保留着狍皮做的外套,男性头戴狍皮做的帽子,女性头戴毛毡帽,男女都系着腰带。这样比较起来,现在鄂伦春族男女服饰跟《皇清职贡图》里记载的鄂伦春族男女服饰样貌基本一致,可以看出明显的传承关系。

再如今天山南藏族的“背夏披肩”,在山南藏族地区还是很常见的。这正与《皇清职贡图》所记载的布鲁克(今属西藏山南区)番人服饰特点相吻合:“肩披青单,项垂珠石璎珞,围绕至背。”只是今天山南藏族的披肩的材料一般由氆氇或锦缎制成,而《皇清职贡图》里记载的是“青单”,可以看出它们的样式没有变化,由于现代工艺的完善,制作披肩的材料发生了变化。再者,今天大部分藏族人民都戴有璎珞,分别在头和颈部,这与“项垂珠石璎珞,围绕至背”也是相符的。以上比较可以看出山南藏族服饰的传承。

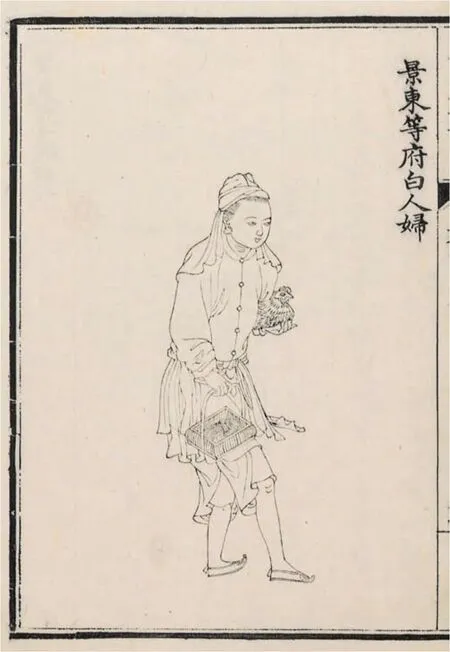

今天我国赫哲族的鱼皮衣在《皇清职贡图》中也有明确记载:“夏戴桦皮帽,冬则貂毛狐裘,衣服多用鱼皮。”今天我国大理地区白族的“羊皮披肩”等服饰样貌也与《皇清职贡图》所记载相符,在《皇清职贡图》卷七中记载为“景东等府白人”为我国今天大理地区的白族,对当时该民族服饰的记载为“缠头,跣足,衣短衣,披羊皮”。在今天云南大理地区的白族妇女中仍然保留着这一服饰样貌。

《皇清职贡图》记载奇楞妇(鄂伦春族女性)服饰样貌

鄂伦春族现代女子狍皮服装 摄影:宏雷

这些充分说明了我国民族文化的传承性与少数民族文化自身的继承性,也再次验证了费孝通先生的中华民族多元一体格局的基本理论自十八世纪至今约三百年以来是一直成立的。在“中华民族多元一体格局”理论中费孝通提到过,“民族文化中高层次的认同并不一定排斥或取代低层次的认同,不同层次民族文化可以并行不悖……从而形成一个多文化的整体”。我国今天少数民族服饰的继承性便很好地验证了这一基本理论,这一论断是意义深远且具有创造性的,它科学地阐释了在多元一体的大格局中,中华各民族各展所长,各取所需,在创造本民族的历史文化的同时,又共同创造了整个中华民族的优秀文化。

我国西北地区和西南部分少数民族地区服饰变迁较为显著,主要包括西北地区的维吾尔族、柯尔克孜族、哈萨克族和回族等。最大的变迁就是由《皇清职贡图》记载的身穿右衽长袍变为现代的对襟长袍或短衫;西南地区壮族、仫佬族、仡佬族、白族、怒族女子服饰变化较为明显。主要表现为原材料的变化、图案和象征符号的变化、民族服饰用途和品种的变化、民族服饰工艺的变化等。变迁在传统少数民族服饰中是无法避免的,它是由多方面的原因引起的,其中有政府的政策导向的变化、经济基础的变化、族际的交往、文化的交流、审美观念的变化、新型技术的介入等等。

经过《皇清职贡图》描绘的民族服饰与我国现代少数民族服饰的一系列比较,对于其表现出来的传承或变迁情况可以总结如下:藏族(卫藏地区)基本的衣帽样式得以传承至今,女子巴珠冠变为更加复杂绚丽。藏族(山南地区)特色“背夏”仍然保留至今,女子巴珠冠变为更加复杂绚丽。藏族(嘉绒地区)男子帽式、外袍、坎肩等传承至今,女子帽插羽毛特色消失或发生地区转移,女子头饰更接近四川彝族。藏族(康巴地区)女子发饰、戴大耳环、胸前挂玛瑙项珠传承至今,男子服饰变化明显。门巴族女子发饰、褐衣长袍、革靴传承至今,墨脱地区男女服饰变迁明显。蒙古族红缨高顶帽,长袍系腰带,革靴传承至今,女子头饰变化明显。鄂伦春族狍皮大袍,男戴狍皮帽,女戴顶毡帽,系腰带传承至今,且无变迁情况。赫哲族男子帽式,鱼皮传统服饰保留至今,且无变迁情况。维吾尔族女性辫发双垂,花靴;男子帽式,南疆地区圆筒高帽传承至今;右衽长袍变迁为对襟长袍或坎肩。哈萨克族男子方圆皮边帽或毡帽;革靴、女子辫发双垂传承至今;右衽长袍变迁为对襟长袍或坎肩。柯尔克孜族男性衣纹四道白条,头戴高毡帽;女子辫发双垂,革靴样貌传承至今,右衽长袍变迁为对襟长袍或坎肩。回族男子戴白帽传承至今,右衽长袍变迁为对襟长袍或坎肩,女子服饰变迁明显。布朗族男子青布裹头,青布上衣,大长筒袍;女子青布包头,花布短衣,穿长裙传承至今,右衽长袍变迁为对襟长袍或坎肩。傣族男子发式、头饰传承至今,变迁表现为大部分地区男子改穿长裤。白族妇女肩披羊皮至今仍有保留;女子服饰变化明显。怒族男女衣服质地多为麻布保留至今,男子衣裤变化明显。独龙族独龙毯和少女文面的习俗至今保留;变迁表现为大多数年轻女子改穿现代衣裙裤。哈尼族(元江地区)以黑色为主调,男短衣长裤传承至今,女子服饰变化较多。傈僳族男子服饰基本不变,女子麻布长衣裙,挽发束箍仍保留,无变迁。纳西族男子服饰基本不变,男女披羊皮,女性百褶长裙,耳缀大环,无变迁。普米族(永胜、宁蒗地区)男子头饰、衣裤,女子裹腿,蓝或黑布包头传承至今,无变迁。阿昌族(大理地区)男子头饰、衣裤,女子裹腿,蓝或黑布包头,无变迁。壮族男子头饰及黑色衣裤,女子衣裙及花绣鞋传承至今,女子裤装逐渐替代了裙装。仫佬族男女服饰以青色为主,青布缠头传承至今;女子短衣裙逐渐被长裤代替。仡佬族(安顺、平坝地区)女子“前短后长”的披袍至今仍有保留,变迁表现为男女现在多数已不披毛毡而改穿长裤。黎族女子青布缠头,下穿花筒裙,长仅过膝,大银耳环,女子文面传承至今,无变迁。

《皇清职贡图》记载景东等府白人(今白族)女性服饰

大理地区现代披羊皮的白族妇女服饰样貌

究其缘由,首先,引发民族服饰变迁的重要原因是国家政策的引导。在我国历史上历来就有边疆民族和汉族服饰互相借鉴融合的事实,如同治年间《保靖县志·祥异志》记载:“惟服色一项,更属鄙陋,不拘男妇,概系短衣赤足,恬不为羞。”“保靖男妇人等……夫白布乃孝服之用……为此示仰居民人等知悉……如违查究。”永顺知府袁承宠《详革土司积弊略》第20条,认为要把男女服饰分开,并且学习汉人的服饰文化。清朝统治者在多次征苗后,对苗人也有过强行命令改穿汉服的措施。陶红在实地考察回族服饰的演变过程后说:“十年‘文化大革命’使得回族放弃了很多与宗教有关的服饰。十一届三中全会后不少地方染布才开始恢复生产。”[5]但是,随着国家愈发重视少数民族传统文化,尤其是包括民族服饰在内的民族传统文化得到了良好的维护和发扬传承。能够看出,在先前历史的若干时期,都有政府出面倡导改革或承继本民族服饰的政策举措。可以说,政府的出面干预和提倡对我国传统民族服饰的传承和变迁具有很大的影响。

其次,经济基础的变动是转变民族服饰发展走向根本因素。少数民族传统饰是该民族地区自然经济发展的产物,它是在特定的社会经济条件下产生的。当在贸易受限和物质匮乏的环境下,各民族居民必然沿袭旧的传统生活方式,民族服饰也会相应地延续。在工业化大发展的境遇中,当生产力水平达到一定程度后,机械化生产民族服饰的速度要远高于手工制作,在这样的情况下,民族传统服饰的生产和传播必然要受到一定的冲击,甚至会遭遇到社会和生活的淘汰。

再次,族际的文化交流是引发民族服饰变迁的另一重要原因。众所周知,服饰是一种穿在身上的文化象征,这也就最容易在各民族文化交流和族际交往的过程中发现其中的差别和优缺点。比如当一个民族正处在一个封闭的环境里生存中时,那么变迁是很难在这个民族的传统服饰上发生的,但是一旦这个民族与其他民族发生接触和交流时,便会很容易发现其自身的民族服饰中存在的一些差距,这些差距既有审美上的也有实用性上的,从而就出现了“借取”其他民族服饰优点的事实,其本民族的传统服饰在“借取”过程当中自然会发生种种的变化,这种情况在我国多个少数民族地区都有着明显表现。“特别是20世纪80年代以后,随着社会商品经济的发展和各少数民族之间经济、文化交流的加快,某个民族服饰在与其他民族服饰文化的接触过程中,不断借取、创新,从而使瑶族服饰日趋时装化。”[6]在今天经济全球化的今天,我国不仅各个少数民族之间相互交流学习,还经常与汉族交往,并且与国外的文化交流也越来越多,如云南众多民族服饰与东南亚各国的民众服饰就有着明显的交往关系,所以今天汉族服饰和国外服饰对少数民族服饰的影响都很大。

现代柯尔克孜族男子服饰

《皇清职贡图》记载清代“柯尔克孜族”男子服饰

除了上述原因,还有旅游业的发展、各民族生产方式的改变,以及审美观念的变化等也都是导致当今少数民族服饰变迁的原因。

在国际化和我国社会主义现代化的进程中,少数民族服饰的变迁是必然的。我国各个地区少数民族传统服饰变迁的程度和范围也是不一样的,其中,有些少数民族已经从心理上接受了外来服饰,所以,只有在一些特殊的场合才穿他们本民族的传统服装;再者,有些少数民族只有在边远的地区还保留着他们自身的民族服饰,而在一些与其他民族交往较多的地区已经融合了其他民族服饰的特征;还有一些少数民族地区居民虽然在本土还留存着他们的传统服饰样貌,但在本土以外的地区已经接受了其他民族服饰或流行服饰的样貌。因此,我们必须针对不同地区民族服饰的传承和变迁情况来采取不同的对策,以更好地保护民族传统服饰文化的原真性和多样性,由此来传承与保护我国的多元民族文化。

注释

[1]费孝通.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族大学出版社,1999:3-4.

[2]何晏文.从我国民族服饰看中华民族多元一体格局[J].贵州民族研究,1994(01).

[3][4](清)傅恒等.皇清职贡图·谕旨[M].沈阳:辽沈书社,1991:1,10.

[5]陶红.回族服饰文化发展新趋势//民族服饰与文化遗产研究—中国民族学学会2004年年会论文集[C].昆明:云南大学出版社,2005:156-157.

[6]玉时阶.瑶族文化变迁//民族服饰与文化遗产研究—中国民族学学会2004年年会论文集[C].昆明:云南大学出版社,2005:257-258.