浅谈德化瓷塑艺术特征与技艺传承

2022-03-07郑雄彭

郑雄彭

摘要:福建德化窑是久负盛名的地方白瓷窑,主要烧制人物瓷塑以及陶瓷玩具等。明代中叶以后,德化瓷塑得到极大发展,瓷器胎质紧密、莹润透白,深受欢迎,而且明朝还出现了何朝宗等一批瓷塑大师,将德化瓷塑艺术推至高峰。现当代德化窑瓷塑大师在传承前人优良瓷塑技艺的基础上不断创新,使德化瓷塑在深厚的传统之上不断焕发新的生机和活力。

关键词:德化白瓷 德化瓷塑 传承 创新

一、德化瓷器的缘起与发展

德化窑的历史十分悠久,考古人员曾在德化辽田尖山原始瓷窑址中发现,德化地区在商周时代就开始烧制陶器和原始青釉瓷。晚唐五代时期,德化地区的制瓷业已初具规模,工匠们已经能够使用当地品质优良的高岭土烧制青瓷。至宋代,德化地区的瓷窑便开始生产青白瓷和白瓷,并且其白瓷制作工艺已相当精湛,所烧白瓷可与北方定窑白瓷相媲美,因此被称为“南白定”,为明代德化白瓷的极大繁荣和发展奠定了基础。德化瓷器在宋代能够得到较大的发展,与当时福建地区发达的港口贸易有关。据《德化县志》记载,北宋元祐二年开通泉州市舶司,泉州便成为对外贸易的重要港口。因德化县归泉州市所统辖,拥有得天独厚的地理位置,所以德化瓷窑生产的优质白瓷与青白瓷大量出口海外,成为海上丝绸之路的“拳头”产品,这促使德化白瓷的烧制技术和工艺不断进步。到了元代,德化白瓷在宋代的基础上继续发展,并获得了当时统治者的认可,其瓷塑佛像甚至成了宫廷御玩。

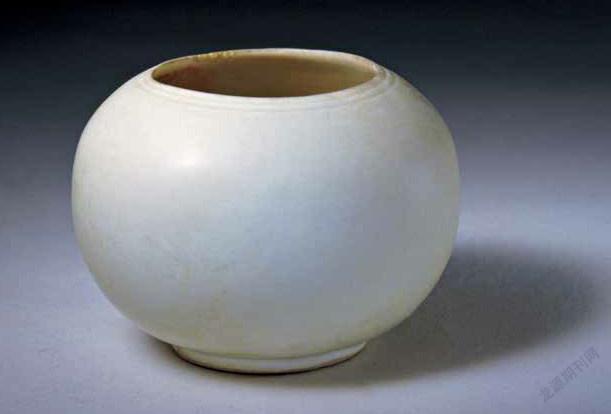

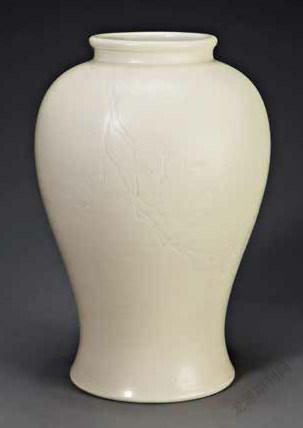

明清时期是德化瓷器发展的鼎盛时期,因瓷塑人物的独特技艺而声誉日隆,已然成为中国陶瓷中一个极富地域特色与代表性的品种。尤其在明朝中期之后,德化白瓷代表着当时白瓷制作的最高水平,同时成为外銷瓷的一个重要品种,通过泉州港随着海上丝绸之路大量销往海外,一度在欧洲享有盛名,被称为“中国白”。明代晚期,德化地区以何朝宗为首的一批瓷塑艺人不断借鉴、创新,将雕塑与瓷艺结合,使德化瓷塑走向新的高度,成为中国最宝贵的文化遗产之一。清康雍乾时期,德化白瓷窑场如雨后春笋遍布山间,各窑场瓷塑大师云集,工艺水准也达到非常高超的境地。此时德化窑烧造的瓷器除了日用器、宗教人物塑像之外,还有文房器物等,瓷器外观仍保留明末时期洁白、温润的特征。之后,德化瓷器的制作工艺由盛转衰。

二、德化瓷塑之“质”“形”“塑”“饰”

德化瓷塑是极富地域特色的陶瓷品种,其独特的艺术特征主要体现在形制、胎质以及塑形工艺和装饰工艺上。

(一)德化瓷塑之“质”

德化白瓷瓷塑胎质洁白如玉、细如婴肤,釉面如丝绸般光滑、润泽,敲击如金石般铮铮有声。其特制的薄胎产品薄如蝉翼、映雪照月。而德化瓷塑为何会有这样独特的胎质呢?其秘诀就在于制作德化瓷塑的优质高岭土。德化县境内优质的高岭土中含氧化铁、氧化钛等杂质较少,而二氧化硅与钾、钠等成分含量较高,所以德化瓷器烧成后玻化程度高,致密度、透光度良好,且胎釉结合细密,其分界线肉眼几乎不辨。此外,德化高岭土在磨细漂净后可直接制坯,不需要调和其他原料,而且瓷土较软,即便烧成温度不太高,也可烧成犹如玉石般温润的釉质,有“猪油白”“象牙白”之称。

相较于景德镇窑釉料半透明、带有微青冷色调的白瓷和定窑釉料不透明、带有细小开片的白瓷,德化窑的白瓷颜色温润柔和,胎土与釉料浑然一体,触感光滑。

(二)德化瓷塑之“形”

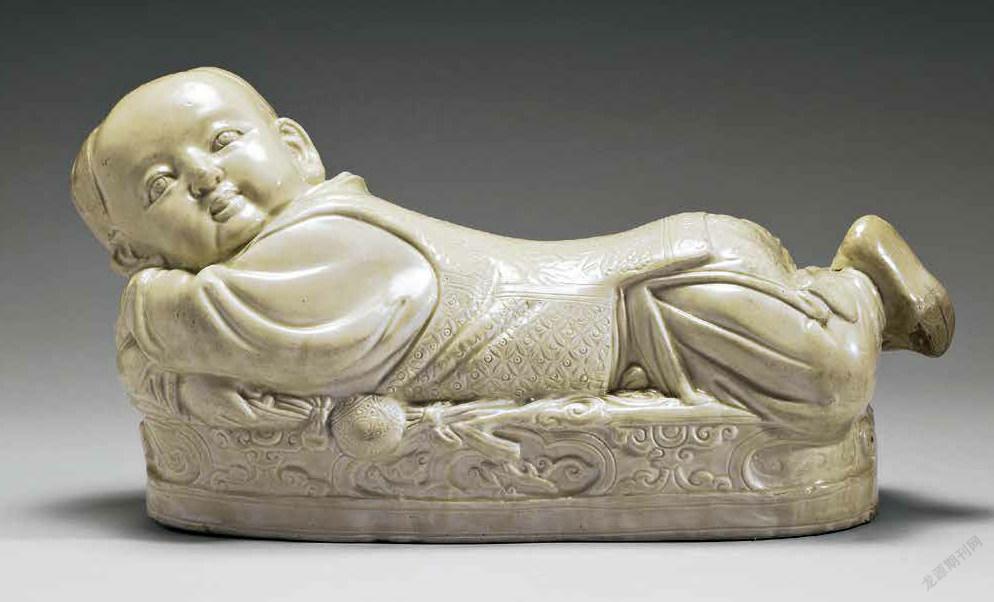

宋元时期因宗教信仰的影响,宗教人物雕塑的需求量大增,于是德化窑开始烧制瓷塑佛像等,深受当时人们的欢迎。

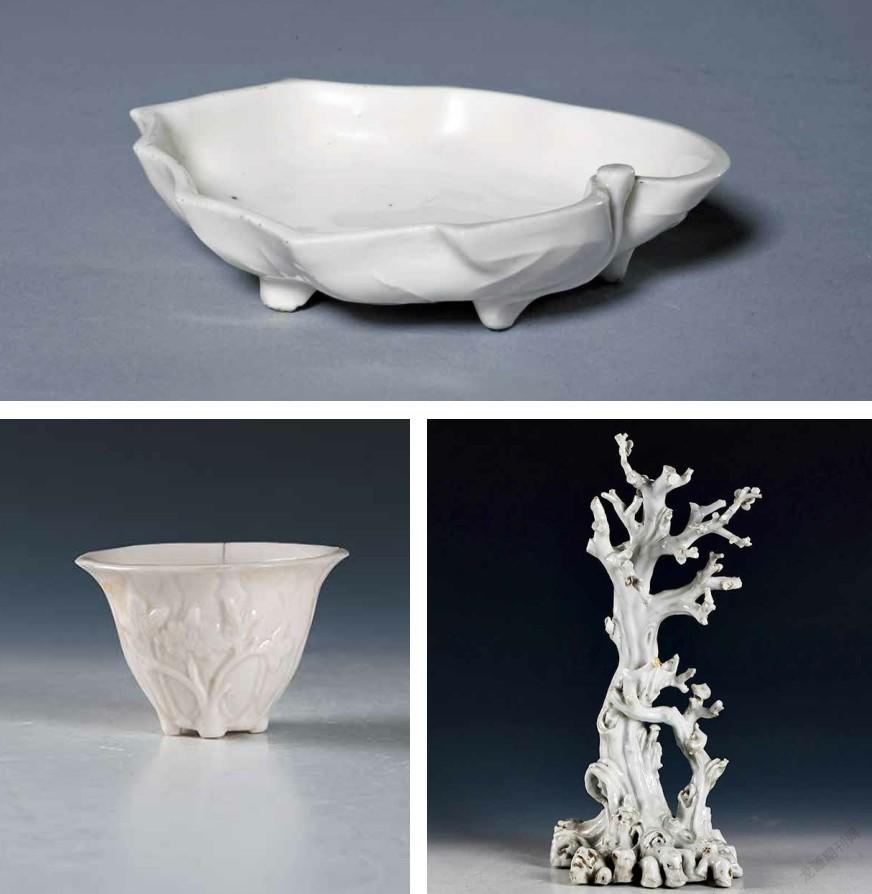

明代德化窑瓷塑造型丰富。据《泉州府志》记载,德化窑明代多产观玩器品,以观音、如来、达摩等人物塑像为代表。此外,这一时期还流行动物、果品等造型的瓷塑作品。明末,资本主义开始萌芽,商品经济渐渐兴起,对外贸易也开始繁荣。在社会新的风俗、风尚的影响下,人们的审美趣味发生了变化,一些细腻小巧、自然温情、拥有人间烟火气瓷塑小件开始时兴。因此,德化窑大型瓷塑渐渐衰落,而可供日常玩赏、能满足人们某种精神生活需要的把玩器逐渐增多,广为流行。

德化瓷塑除了宗教与世俗人物塑像、把玩器物之外,还有造型别致的拟形瓷塑、器物附饰物等。拟形瓷塑就是将实用器皿塑造成人物、动物、植物等形象,比如清康熙时期的德化窑白釉楸叶式洗,便是一件精巧的拟形瓷塑;器物附饰物属于工艺装饰雕塑,是指装饰在实用器物上的雕塑小件,如明代德化白釉螭龙执壶上优雅灵巧的螭龙形象。

(三)德化瓷塑之“塑”

德化瓷塑的塑形工艺可以分为两种:一种是用当地的优质高岭土直接塑形,另一种是陶模印制。直接塑形的方法对创作者的造型能力要求较高,通常使用这一工艺创作出的作品富有个性,基本上是独一无二的。而陶模印制则是明代瓷塑塑形时最常用的一种工艺。在使用陶模印制工艺进行塑形时,创作者首先需要使用直接塑形的工艺制作出最初的模型;其次需要用此模型塑出模范,入窑烧成陶模,有了模具以后,把瓷塑泥料放在模具中,用手推压均匀,待稍干后进行脱模、修整、粘接零件、雕刻细节、擦水、推光、施白釉等工序,一件瓷塑作品便成形了;最后入窑一次烧成。

(四)德化瓷塑之“饰”

作为民窑,德化窑不像官窑紧随皇家风格,而是跟随民间趣味和市场需求烧制瓷器,因而其瓷塑装饰保留着相对稳定、朴素的设计传统和审美追求。德化瓷塑独特的装饰特点体现在其器物上常刻有陶工、匠人的姓名。相较而言,景德镇窑则追求官方的好尚,将“年号”印制在器物之上,使匠人的姓名隐没在年款之下。可见,在不受官方约束的情况下,德化窑的瓷塑工匠们拥有更加自由和广阔的创作空间,这也是德化窑瓷塑艺术能展现出独特艺术面貌的原因之一。

德化窑以烧制单色白瓷为主,与其他瓷窑的单色瓷一样,主要以刻划、雕刻、浮雕等工艺技法来装饰。比如宋元时期的德化瓷器主要以刻花、蓖划、堆贴等技法来装饰,图案有折枝花纹、云纹、凤纹等。明代,何朝宗等德化匠人根据瓷塑特性,巧妙地借鉴泥塑、木刻、石雕等工艺技法,创造出捏、塑、雕、刻、刮、削、贴、接(一说:捏、塑、雕、镂、贴、接、推、修)“八字”技法,为后来的瓷塑匠人、艺术家等传承、运用。“捏”是用拇指、食指、中指捏瓷泥造型;“塑”是通过添加具有可塑性的黏土,提升作品的立体感(德化地区的瓷土细软到难以定型,需要加入永春等地区的瓷土,才能使瓷塑立起来);“雕”是用刀削掉多余部分;“刻”是用雕刀刻画人物的衣纹、五官等细节;“刮”与“削”是在雕、刻的同时,用平刀横向或纵向刮削;“贴”是将相对平面的装饰部件一个个贴在作品上,使作品更精细、逼真;“接”是将单独雕塑的立体部件黏结起来。

三、德化瓷塑艺术的传承与创新

因受宗教影响,早期德化瓷塑作品多神话及佛教人物题材。明清时期德化窑烧制的白瓷佛像历来为收藏界人士所看重,特别是何朝宗所制白瓷佛像,更是享誉世界。何朝宗的瓷塑作品多取材佛教、道释人物,尤擅瓷塑观音。其瓷塑刀法圆软深秀,一反元代德化瓷塑效仿寺庙造像的庄严肃穆之风,强调对人物神情的刻画,注重世俗精神的传达。在瓷塑手法上,何朝宗吸收了魏晋南北朝以来受犍陀罗和笈多式佛像艺术影响的造像手法,所塑人像超凡脱俗、气宇轩昂,令常人仰之弥高,亦继承了宋代以来佛教造像世俗化的做法,使瓷塑人像具有亲切、质朴的特征和浓郁的现实生活气息。此外,何朝宗瓷塑人物的衣纹流畅,可见“吴带当风”的趣味,体现了其对中国传统白描绘画技法的继承与融合。总体来看,明代德化瓷塑在何朝宗的影响下呈现出世俗化、拟人化、性格化的艺术特点。

晚清民国时期,由于时局动荡与受到青花瓷、彩瓷的冲击,白瓷地位一落千丈,德化窑的生产也转入低潮,不但产量大减,人才流失,烧造工艺也大为退步,表现为胎土取材不讲究、杂质较多,器型粗笨、粗糙。在瓷塑作品制作方面,德化窑多使用注浆成型技术,使得瓷塑产品面貌趋于雷同,削弱了传统瓷塑的独特艺术魅力。但在这样的现实状况下,德化窑仍有许多匠人坚持瓷塑创作,并在继承传统技艺的基础上创造新的表现手法,如苏学金、许友义等。苏学金将民间泥塑、木雕、石刻等手工技法与瓷塑结合,发展和丰富了德化瓷塑工艺技术体系,同时还首创了捏塑瓷梅花的技艺,扩大了德化瓷塑的创作题材范围。此外,苏学金还创办了陶瓷作坊——蕴玉瓷庄,至今已传承四代,培养了许多知名匠人,如许友义、苏勤明等,使得德化瓷塑技艺得以传承。同时,蕴玉瓷庄雇工生产的方式改变了德化窑的生产运作模式,提高了德化瓷塑的产量和质量,使得德化瓷塑的影响力进一步扩大。

苏学金的弟子许友义集泥塑、木雕、瓷雕技法于一身,创造出活动瓷链、捏塑珠串等新技法,在瓷塑工艺上的开拓比苏学金更加大胆,尤其是对石膏模具注浆成型工艺的使用,促进了德化瓷塑传统手工艺的转型,从而减轻了匠人的劳动强度,提高了德化瓷塑的产量和经济、文化效益。

当代德化瓷塑的艺术创作者继承了先辈们的艺术创作技法,并且继续加以创新和发展,使当代德化瓷塑呈现出同源异流、一脉多姿的艺术面貌。当代德化瓷塑艺术创新主要体现在三个方面:第一是题材上的创新,呈现出鲜明的时代特征。20世纪五六十年代,德化多个老瓷厂恢复生产。这一时期的瓷塑艺术家们的瓷塑创作多表现领袖人物、民兵活动、知识青年上山下乡、民族人物、现代生活等题材。20世纪60年代德化瓷厂所生产的《青春》《和平万岁》《丰收》三件瓷塑是其中的典型代表。第二是技法上的创新。德化瓷塑最为传统的创作手法就是何朝宗所创的“八字”技法。但随着技术的不断进步,后来的瓷塑艺人一方面继承前辈的优秀技艺,另一方面也在尝试融合各种新的表现手法。比如当代中国工艺美术大师苏清河从古陶瓷中寻找灵感,并博采众家之长,师古但又不摹古,创作出众多生动传神、精妙绝伦的瓷塑形象。其在学习瓷塑技艺时,拜师雕塑艺人许光益学习木雕技术,将硬性雕塑与软性雕塑技艺相结合,又在建阳瓷厂深入了解了兔毫、天目、银丝等瓷器品类的配釉工艺。因此,他创作的德化瓷塑在造型以及釉色上都显得别具一格。第三是吸收西法。当代德化瓷塑艺人在继承前辈技艺的同时,吸收了西方雕塑手法,对人体解剖结构等的展现愈发自然,不再拘泥于圆融的瓷塑宗教人物的处理格式。

四、结语

德化生产白瓷历史悠久,久享盛名。从宋代的“南白定”到明代何朝宗等民间巨匠所创的宗教人物瓷塑,一代代制瓷艺人凝聚心血与情感,塑造了德化瓷这一中国陶瓷艺术中的响亮名片。千百年来,经过历史的沉积、文化的延续、工艺的传承以及创新,明清德化瓷塑艺术达到高峰,呈现出独特的艺术面貌。进入现当代,德化瓷塑工艺大师继承传统瓷塑技艺、借鉴与融合中国其他传统雕塑技法以及西方雕塑技法,创造出各种新的表现技法及题材,使德化瓷塑展现出新的富有时代特色的艺术风格。

参考文献:

[1]德化陶瓷研究论文集编委会.德化陶瓷研究论文集[G],2002.

[2]中国硅酸盐学会.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982.

[3]陈建中,陈丽华,陈丽芳.中国德化瓷史[M].上海交通大学出版社,2011.

[4]唐纳利.中国白——福建德化瓷[M].吴龙清,陈建中,译.福州:福建美术出版社,2006.

[5]陈建中,孙艺灵.德化白瓷[M].福州:福建美术出版社,2002.

[6]孙斌.文化审美 与世推移——德化陶瓷工艺美术(上册)[M].沈阳:辽宁美术出版社,2016.

[7]孙斌.文化审美 与世推移——德化陶瓷工艺美术(下册)[M].沈阳:辽宁美术出版社,2016.

[8]陈小茜.生动典雅不失文人神韵——明清时期德化瓷塑观音的造型艺术特征[J].紫禁城,2012(12): 100-105.

[9]王冠英.漫谈德化瓷观音[J].陶瓷工程,1994(01): 40-43.

[10]刘芳仃.苏学金:巴拿马万国博览会金奖获得者[N].收藏快报,2020-07-01(8).

[11]王德尔.驰誉中外的近代瓷雕名师许友義[N].收藏快报,2020-06-17(10).