高校老旧社区与周边社区共治关系及边界重构方式研究

2022-03-07萧蕾王一刘宇嘉陈少薇马一菲

萧蕾 王一 刘宇嘉 陈少薇 马一菲

摘要:在存量规划背景下,中国城市更新进入品质化提升、多方治理的新阶段,而高校老旧社区与周边社区之间的割裂状态则与之背道而驰。以广州市天河区华南理工大学东住宅小区与相邻的五山花园小区边界围栏上出现的“洞”为研究对象,通过测量、跟踪调查、问卷、访谈,从使用需求、管理模式、支持政策3个维度探究“洞”产生的原因,进而提出理解管理机制、搭建共治平台、设定分期目标3条途径,推动两社区间多元共治、边界重构,完善社区生活圈,实现资源共享。

关键词:高校老旧社区;社区边界;社区治理;社区生活圈

中图分类号:TU984.2 文献标志碼:A 文章编号:1005-2909(2022)01-0024-11

近年来,城市建设从量化发展步入品质化提升,城市管理模式从政府管制走向多方治理[1]。中国老旧社区面临着空间改造和管理模式创新等一系列挑战,高校单位社区作为一种特殊的社区类型,也一直随着经济社会环境的变化而不断发展演化。高校单位社区在早期计划经济下形成,初期规划弹性不足,无法及时补足相关服务设施[2],难以适应当今居住生活品质提升的新需求。由于高校单位社区内住宅建筑及设施逐渐老化,新教职工无校内住房,越来越多的高校教职工选择在校园周边商住小区居住,而高校浓厚的文化氛围与完善的文体设施是高校周边商住小区居民的心中向往,商住小区较新的服务设施亦为高校单位社区居民的生活提供便利。

15分钟社区生活圈是国内社区规划较为关注的热点,多个城市陆续在城市总体规划、社区规划或公共服务设施标准中提出建设15分钟社区生活圈的目标[3]。生活圈概念源于日本,在20世纪50—60年代,先后出现“广域生活圈”“地方生活圈”和“定住圈”的概念,作为合理安排基础设施和公共服务设施、促进地区均衡发展的规划策略[4]。中国于20 世纪90年代引入“生活圈”概念,并开展了相关的研究与规划实践,主要聚焦于生活圈的层次构建、社区生活圈边界的划定和社区生活圈公共服务设施的配置[3]。生活圈从居民生活空间的角度出发,重视时空因素的整合分析,能更好地反映居民真实生活空间单元与居民实际生活的互动关系[5]。《上海市15分钟社区生活圈规划导则》提出,15分钟社区生活圈是打造社区生活的基本单元,即在15分钟步行可达范围内,配备生活所需的基本服务功能与公共活动空间,形成安全、友好、舒适的社会基本生活平台 [6]。老旧社区改造不仅要注重提升空间环境品质,亦应重视构建便捷舒适的15分钟社区生活圈,以及建构多元共建、共治共享的社区治理模式。因此,在研究传统高校居住社区与周边城市社区关系中引入社区生活圈的概念,有助于突破以围墙等物质边界划定小区的社区空间理念[7],避免生活空间的割裂与碎片化。在此基础上,探讨高校社区的传统封闭边界问题及社区精细化治理,提升社区生活品质。

从广州市天河区华南理工大学东住宅小区(以下简称华工东住宅小区)与五山花园小区间边界围栏上出现的“洞”着眼,探究“洞”产生的原因及改洞为门的可能性。在构建“15分钟社区生活圈”目标下,探讨高校老旧社区与相邻小区边界逐步开放、实现资源共享的途径,以期对高校单位老旧社区的传统封闭边界及周边地区的空间改造与管理提供借鉴。

一、调查研究

(一)研究对象

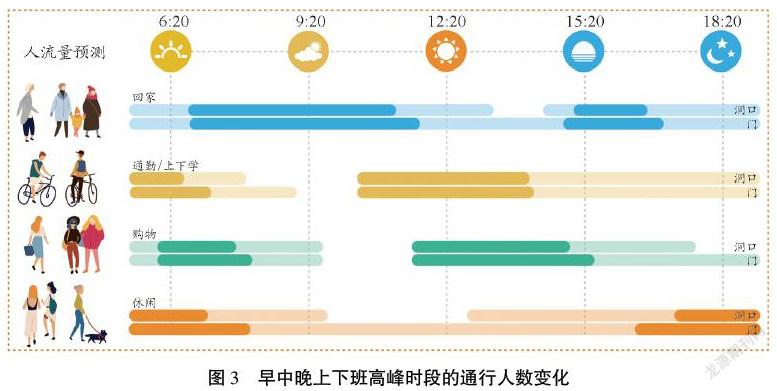

由于历史遗留问题,绝大多数老旧小区边界封闭、各自为政,华工东住宅小区和五山花园小区便是如此。然而,其边界围栏上有一存在十余年的洞,此洞小而隐蔽(洞口离地530 mm,宽390 mm,高1 120 mm),却穿行者甚众(图1—图3)。

根据实地观察法和现场计数法对两小区环境现状进行调研。现场计数法每小时抽样15 min,共12 h,记录工作日与节假日通行人流量以及出发地与目标地位置[8],进行两次问卷调查。第一次问卷了解居民对围栏周边空间的评价和“洞”的态度,共回收111份。在五山花园全体业主微信群中发放第二次问卷,共回收48份。同时,对钻洞的居民及两小区管理主体进行访谈。

(二)研究结果

1.钻洞原因

华工东住宅小区与相邻的五山花园小区关系非常紧密(图4),却被一道长约700 m的围栏阻隔,只能从围栏北端的五山路进入对方小区。调研发现,居民选择钻洞的原因主要有3点:节省时间成本、节约经济成本及宁静舒适的步行环境。

华工东住宅小区是典型的高校单位大院型老旧小区,历史悠久,区内住宅建设于20世纪50—90年代,绿树成荫,但设施陈旧,无菜市场。五山花园是建于2000年的商业住宅小区,生活配套设施较齐全。一方面,两小区公共服务设施互补。五山花园内设百货超市和菜市场,是同规模中距离华工东住宅小区最近的,而华工东住宅小区西面紧邻华工东区运动场,是五山花园居民步行距离最近的标准田径场。五山花园居民还可穿过华工东住宅小区,更快到达附近的公交站和地铁站。另一方面,居民间有较密切的社会联系。因五山花园毗邻华工,华工一部分教职工选择在此居住,日常往返于华工校园与五山花园,也有父母与子女核心家庭分别住在华工东住宅小区和五山花园的情况。

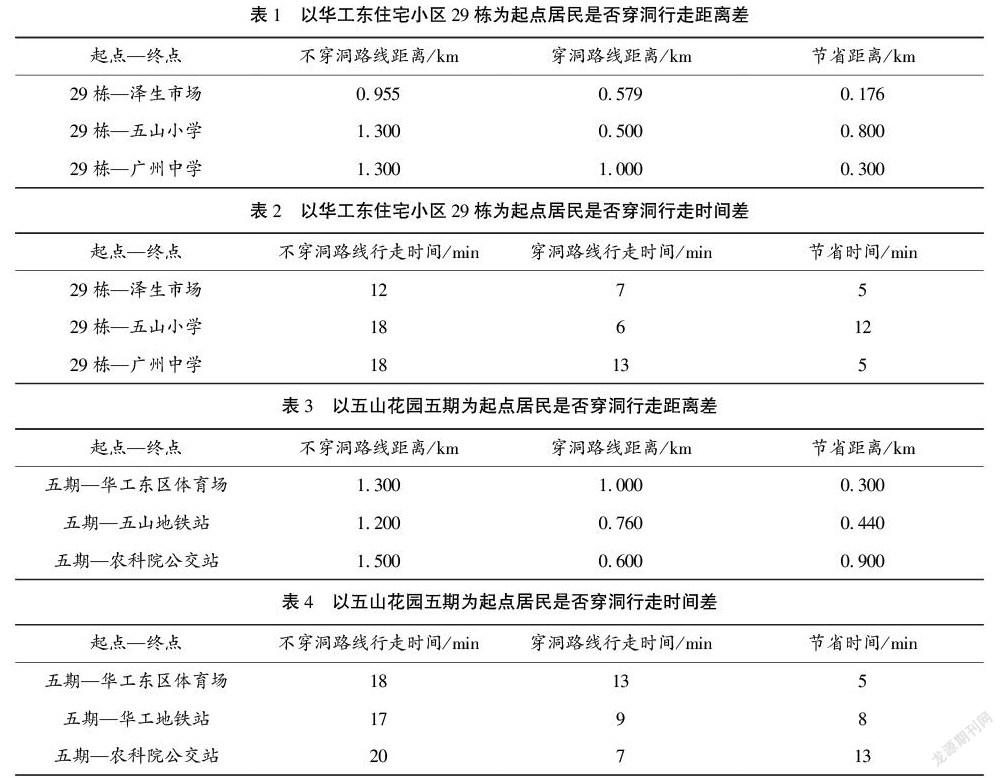

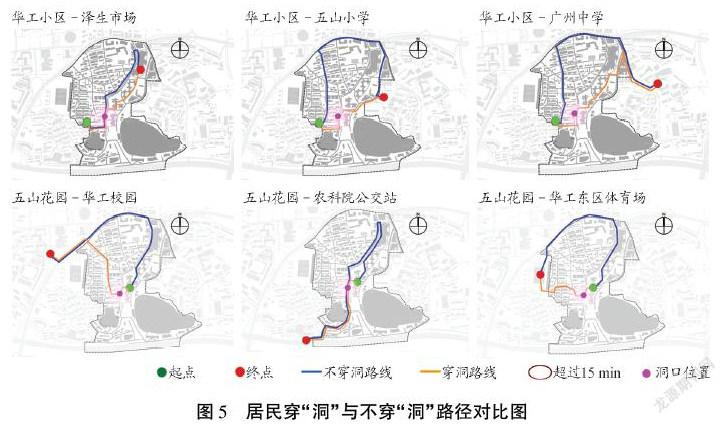

调研发现,两小区居民,尤其是住在北端的居民穿越此洞可更快到达的服务设施主要包括泽生市场、五山小学、广州中学、五山地铁站、华工东区体育场及农科院公交站。穿行此洞到达周边生活设施的时间可缩短5~13 min,从而使到达各设施的步行时间满足15分钟社区生活圈的要求。

根据问卷调查,钻洞的人75%来自五山花园五期居民和华工东住宅小区有购物、上学等需求的居民。选取绕行围栏时最远端的华工东住宅小区29栋和五山花园五期作为起点,绘制步行路径图(图5);考虑到地势起伏会影响速度,按3.6 km/h步行速度,计算节省的距离与时间(表1—表4)。

此外,由于五山花园停车位量少价高,而华工范围内按职工福利仅需支付很低的停车管理费。因此,住在五山花园的华工教职工及家属常选择将车辆停放在华工东住宅小区内的围栏附近,穿越洞口回家。

华工东住宅小区绿树成荫的步行环境与两小区北端五山路喧闹拥挤的商业步行环境相比,更宁静舒适,是五山花园居民前往西侧地铁站或其他设施时更愿选择的路径。

2. 洞的形成

2000年前,五山花园原址是一片鱼塘,华工东住宅小区临鱼塘一侧并无围墙。2004年五期竣工后,五山花园方曾提议与华工东住宅小区在双方边界上共建一条公用的机动车道,但因某些原因无法达成共识。不久,华工在自己的边界处修路建墙,随后,五山花园方修建自己的边界道路和围墙,设定道路标高高于华工侧。由于围墙过于封闭,双方协商后改成围栏,形成双围栏的状况。后来,华工东住宅小区围栏年久失修,一部分围栏因锈蚀被清除,而五山花园的围栏多处被人悄悄锯开穿行,又被管理人员焊上。如此锯开、焊回,反复多次,最后仅剩远离北端五山路主入口相对隐蔽的洞。此洞仅可供一人侧身低头穿越,难以携带大件物品,“钻洞”感受极不舒适。

对外隐蔽、对内便利或许是华工东住宅小区相关管理方默许洞存在十余年的原因之一,此处的便利是相对于没有洞而言的。洞只解决了“能否穿行”问题,代表了管理方的默许,而“能否更舒适地穿行”,则需要管理方的支持。

在“为何是洞而不是门”问题上,笔者分别访谈了五山花园业委会和华工保卫处相关负责人,双方对此问题均持有保留或反对态度。此外,华工方还提出开门涉及的建设及管理成本,而五山花园方则提到要考虑小区内非教师居民的意愿。总而言之,双方都认为开门后的防盗、交通安全等责任重大,默许与支持所要承担的责任大不相同。

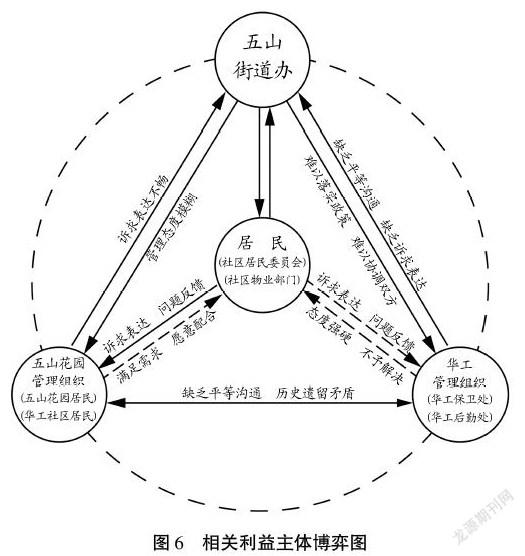

两小区边界的变迁反映了各相关利益主体的博弈(图6)。高校社区作为一种特殊形式的单位大院,围墙隔离、高度自治,呈现“孤岛”状态,而社区居民寻求外部资源以完善自身生活圈的需求日益强烈,由内向外和由外向内的双重需求,对两小区边界产生冲击。国家、管理单位到个人之间为一种自上而下的单向直线式调控格局[9],社区居民的声音缺乏上传的路径。两小区洞的存在,是各方利益的平衡。洞反映了十多年来双方管理与需求的博弈与妥协,是传统封闭小区管理模式下的平衡点。

3.洞的位置

洞位于围栏南端,距离围栏始端约600 m,位置的选择甚为巧妙,综合考虑了高差、楼宇出入口、停车场地、卫生、安全等因素。

围栏长700 m,高2.1 m,北连五山路,南接农科院。围栏东西两侧路面存在明显高差,高差最大处可达1.03 m,最小处为0.03 m。洞的位置紧邻五山花园五期地下车库入口,靠近五期住宅入口与华工小区停车场,开在两边道路高差约0.04 m处,并避开了与华工小区停车场相距50 m的垃圾收集站。

二、策略研究

(一)可行性分析

封閉社区的边界以围墙、栅栏或绿化隔离带包围[10],围墙是降低公共服务供给成本的工具[11],同时也是划分人群的工具,其社会功能已经超过了物理分割功能[12]。

围栏及墙基高差所形成的边界是两个社区物理空间的隔离,却无法阻断两边密切的社会关系与居民穿越边界的需求。围栏上“洞”的变迁反映了十多年来管理与需求的博弈。随着时代的进步,及对改善民生问题的日趋重视,如何为居民营造更有尊严、更便利的边界空间已提上日程。高校老旧小区生活圈不完善与社区活力新倡导之间的矛盾、高校老旧小区封闭管理模式与居民生活便利需求之间的矛盾亟待解决。

1.政策支持

在国家层面,2016年2月,《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出:“已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开。健全公共服务设施,打造方便快捷生活圈,使人民群众在共建共享中有更多获得感。”国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中提到,2022年基本完成制度框架、政策体制和工作机制建设,改造提升老旧小区,让百姓生活更美好。在地方层面,2016年10月,《中共广州市委 广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》指出:“改善社区人居环境,推动老旧社区更新,构建15分钟社区步行生活圈。”《广州市国土空间总体规划(2018—2035年)》草案中亦明确提到,打造具有活力与包容的社区生活圈,到2035年,实现社区公共服务设施15分钟步行可达覆盖率90%。

从国家到地方,对于完善公共服务设施,营建活力与包容的社区生活圈均有相应的政策指导。明确的政策导向为本研究场地的“改洞为门”提供了有力的政策支持。

2.民意支持

通过定点计数和第一次问卷调查发现,居民对“洞”的使用需求大且希望能改进“洞”。而当下完整的边界围栏属五山花园所有,为全面了解居民对“洞”的态度和意见,通过五山花园全体业主微信群发放问卷。对回收的48份有效问卷分析发现,84%的居民对“洞”的现状并不满意,居民希望能有一个更有尊严、更便利的出入口。主要原因是:老人孩子穿越不方便、易摔倒;下雨天穿行会淋雨;穿洞行人常与进入车库的机动车相遇,存在安全隐患。参与调查的居民75%是五期住户,几乎每位参与者都从此“洞”穿行过。其中,84%的受访居民支持把“洞”变成门,并提出设置门禁或限时开放的措施(图7)。

调研结果显示,参与填写的住户大多来自离“洞”近的五期,其他住户参与度低,为了解他们对“洞”的存在和改善的态度,采取了线下访谈方式,共4位住户参与,2位离“洞”距离最远的一期居民表示自己虽然穿行频率低,但还是希望“洞”能改为门。

3.成功案例

2019年3月,上海市杨浦区五角场街道创智坊和国定一社区之间围墙中的“睦邻门”正式开启[13]。在社区间的边界破墙开门,围墙两侧的居民可在3~15 min内步行到达对方小区或周边的公共配套设施,在开门之前,则需花费20 min以上绕行。

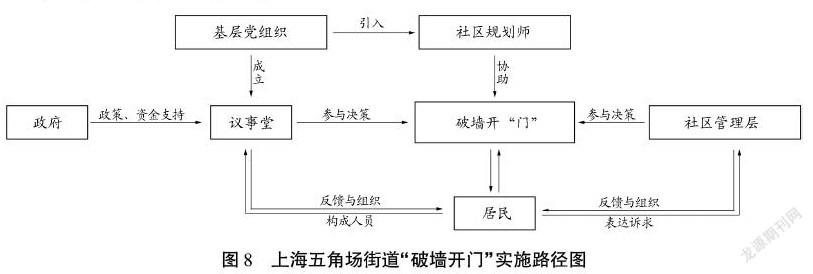

从酝酿到破墙历时3年。最初两小区都相对封闭,由于居住环境、人员结构差异,两小区居民基本不相往来,开门的需求与顾虑并存。面对诸多问题,两社区基层党组织率先“融合”,创智坊居委会行政负责人调任国定路第一小区党总支书记,并带头改变老旧的小区环境。基层党组织推动成立议事堂(由两小区的业委会、物业公司、社会组织、居民群众等多元主体共建),不定期针对“破墙”行动进行商讨[14]。同时,同济大学刘悦来团队作为社区规划师团队,以创智农园为社区营造策源地,组织一系列的社区活动,加速推动社区间的联动。最终,在自下而上的推动和自上而下的支持下,顺利实现破墙开门[13](图8),不仅提高了居民出行效率和生活品质,更使陌邻变睦邻,推动了社区多元主体的共建共治,增强了居民的幸福感和获得感。

上海五角场街道国定一社区“破墙开门”是一个需要多方共同介入的过程,华工东住宅小区边界问题同样存在多方主体。作为设计者,介入社区边界问题的方式是在发现空间矛盾和关系矛盾之后,进行关系重构和空间重构,是“发现空间矛盾—探究矛盾关系—提出解决方案—指引空间设计”的过程。设计者从构建社区生活圈的角度进行多方沟通和交流,是联系各方的纽带,需要解决管理、需求、观念等复合问题,而空间设计方案则是各方立场平衡下的产物。为消除居民“心墙”,各方主体分阶段制定目标,一步步推进,最终实现“破墙开门”,不仅便利了两边社区居民,而且扩大了居民的社区生活圈,形成安全、友好的社会生活平台。

(二)改造策略

不同于上海五角场街道“睦邻门”两小区居民最初基本不来往,基层党组织积极推进“破墙开门”的情况,华工东住宅小区和五山花园小区部分居民间有较密切的社会联系,居民对建立两社区便捷安全的步行通道有较强意愿,但管理主体态度审慎。然而,一些居民对开门亦有顾虑:一是若高调激进地推动开门,恐怕起反作用,导致洞口被封,生活不便;二是开门后可能人流增加,影响行车。因此,在“改洞为门”时,相应地需要从管理和设计两个维度考虑。

1.管理策略——理解高校社区管理机制,搭建“共治”平台

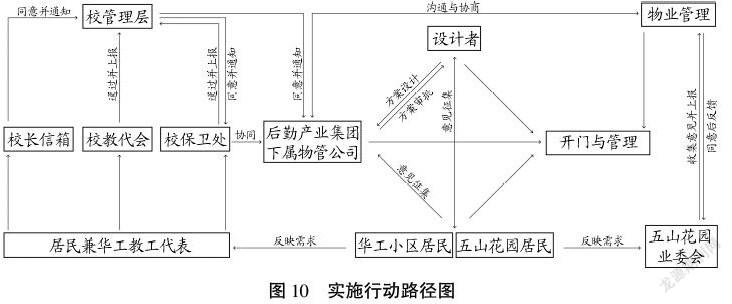

高校社区与普通住宅小区管理模式具有很大差异,理解华工校园边界的管理模式和决策机制是解决问题的先决条件。华工校园边界毗邻多家单位与社区,现有17个非机动车出入口。管理上,有设门岗与无门岗、限时开放与全天开放等不同模式(图9,表5)。华工校园边界的安全由校保卫处总负责,校后勤产业集团下属的物业管理公司执行日常管理。若希望在华工校园边界上开门,有3个自下而上的发声途径:向保卫处反映、向教代会提出议案、向校长信箱反映。

高校与其边界上的任一主体,双方或多方用地边界的使用功能与空间形式应在明确权属的基础上友好协商,居民、管理组织和政府部门间的平等沟通是解决问题的前提。“自上而下”与“自下而上”雙管齐下,推动五山街道办、华南理工大学、两社区的居委会、业委会、物管公司、居民群众、专业人士等多方力量合作协商,建立有效的沟通机制,搭建“共治”平台。只有在共治平台上反复沟通对话,反复平衡各主体的利益,才能化顾虑为共识,最后形成集体行动[15](图10)。

2.设计策略——由一点变多点,多点连成线

设计内容主要包括四个步骤:第一步,在沟通无果,不可变门的情况下,改善现有洞口;第二步在通过沟通形成共识的基础上开洞为门;第三步随着未来技术发展和生活方式改变,即无人驾驶、共享汽车普及,住区内私有汽车大幅减少,停车不足问题解决,围栏两侧道路仅作应急车道,步行环境安全友好,在此前提下增添新门;第四步是最终的理想目标——无边界社区。居民间的信任关系建立,管理方心墙消弭,两侧来往密切,形成熟人社区。华工东住宅小区内原有的机动车道变为行人优先的慢行道,并融入城市慢行系统。

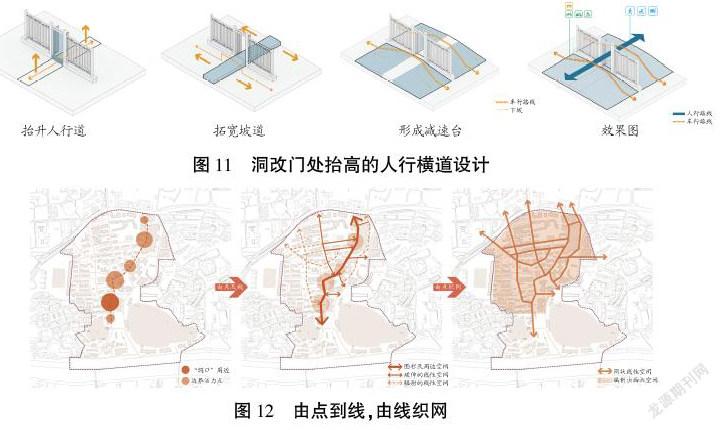

在现阶段,“由洞改门”的设计原则为通人不通车(包括自行车与电动车)。经分析后发现,洞口远离五山路,通行者以两社区靠近南端的住户为主,在靠近五山路处人流量最大。因此,设计首先将“洞”变门,提升通行舒适度,然后在五山新天地广场西侧入口新增一门,满足更多使用者的需求。为解决人车交错的问题,设计时通过抬高人行横道,形成减速台来达成行人优先、车速减缓的目的(图11)。由此从一点变多点,由多点连成线,形成“由点到线”的过程(图12)。

三、高校居住社区与周边社区共治关系

围墙是单位大院老旧社区最常见的边界状态。围墙尽头隐蔽处的洞代表了旧管理模式与新生活方式之间的矛盾,反映了十余年来管理与需求之间的博弈。但随着时代的进步及人民日益增长的美好生活需要,如何为社区营造更有尊严、更便利、更有活力的边界空间?如何促进资源共享与多元共治?如何连接社区与城市慢行系统从而构建15分钟社区生活圈?这些成为新时期社区更新的重要议题。

(一)适度开放,调整管理模式

随着城市的发展,过去独立于城市中的高校逐渐被高密度街区包围,校园内大面积的绿地、高标准的运动场等设施与资源对周边社区居民有极大的吸引力。环境优美、空间有序的高校可适度向外界开放,发挥自身优势服务社会,利用生活圈理论实现设施共享,与周边社区及单位联动,利用校园的独特氛围提升片区整体公共空间品质。

与普通社区相较,高校社区涉及高校特殊的管理模式、人群结构及资源配置。在高校老旧社区治理中,高校应给予充分支持,在推动多元共治、培育基层自觉、完善管理制度等方面充分发挥人才与人力优势。高校还应积极调整社区边界管理模式,秉持包容态度、听取居民意见、促进多边对话,充分发挥资源配置优势,引导大院边界逐步开放,完善社区生活圈,提升居民获得感,在开放的环境中重建与周边的关系和秩序。

(二)换位思考,积极沟通各方

在高校居住社区的边界开放问题中,高校起到的是核心及纽带作用。以华工东住宅小区为例,空间问题背后涉及权属、安全、观念、制度等方面的矛盾。高校相关管理部门需要有同理心,不能闭目塞听,而应考虑各方利益主体的需求和担忧,认清复杂问题的本质,探讨解决问题的可行路径。

对于规划设计者而言,面临的挑战远远超出传统的空间设计职能。随着社会的不断发展进步,空间问题的背后是复杂的社会问题,规划设计的社会意义日益凸显,规划设计者在问题中扮演的角色将更加多元。

四、结语

随着城市发展进入品质化提升与多方治理的时代,解决高校老旧社区管理模式封闭与规划思路落后问题的重要性日益凸显。通过引入社区生活圈理论,在不同视角下探讨高校老旧社区与周边社区共治关系,具有重要的理论与实践意义。打破双方隔阂应以关注双边居民需求、理解高校管理机制、搭建共治平台为中心,在社区资源共享、社区服务共享上设定分期目标,提出相应的空间设计策略及社会化设计思路,从而连接社区生活圈,实现资源共享。打破围墙是一个漫长的过程,研究高校和周边社区关系需有长期思维,空间设计策略应根据双方关系的实际演变及时修正。

参考文献:

[1]卓健,孙源铎.社区共治视角下公共空间更新的现实困境与路径[J].规划师,2019,35(3):5-10,50.

[2]单建树, 解瑶, 陈二州.高校单位老社区公服设施建设现状与应对措施——以长安大学本部家属院为例[C]//2017中国城市规划年会论文集, 2017: 488-497.

[3]程蓉.15分钟社区生活圈的空间治理对策[J].规划师,2018,34(5):115-121.

[4]和泉润,王郁.日本区域开发政策的变迁[J].国外城市规划,2004,19(3):5-13.

[5]肖作鹏,柴彦威,张艳.国内外生活圈规划研究与规划实践进展述评[J].规划师,2014,30(10):89-95.

[6]上海市规划和国土资源管理局,上海市规划编审中心,上海市城市规划设计研究院.上海15分钟社区生活圈规划研究与实践[M].上海:上海人民出版社,2017.

[7]孙道胜,柴彦威,张艳.社区生活圈的界定与测度:以北京清河地区为例[J].城市发展研究,2016,23(9):1-9.

[8]赵春丽,杨滨章,刘岱宗. PSPL调研法:城市公共空间和公共生活质量的评价方法——扬·盖尔城市公共空间设计理论与方法探析(3)[J].中国园林,2012,28(9):34-38.

[9]代银.城市单位社区发展变革个案研究[D].重庆:重庆大学,2007.

[10]塞萨·洛.在大门的背后:美国堡垒内的生活、安全和幸福追求[M].纽约:劳特利奇出版社,2003.

[11]赵燕菁.围墙的本质[J].北京规划建设,2016,30(2):163-165.

[12]徐亦农.时空经纬中的中国城市:苏州城市形态的发展[M].檀香山:夏威夷大学出版社,2000.

[13]刘悦来,赵洋.打开联合,协力共创——上海创智农园片区社区规划参与行动探索[J].建筑技艺,2019,26(11):76-81.

[14]姜微,肖来胜,周琳.上海五角场街道破墙开“门”记[J].决策探索(上),2019,35(10):68-71.

[15]赵波.多元共治的社区微更新——基于浦东新区缤纷社区建设的实证研究[J].上海城市规划,2018(4):37-42.

Abstract: In the context of inventory planning, the urban renewal in China has entered a new stage of quality improvement and multi-governance, while the separation between the old community in colleges and the surrounding community runs counter to it. This paper takes the “hole” in the border fence between the east community of South China University of Technology and the Wushan Garden community in Tianhe district, Guangzhou as the research object. From three dimensions: requirements, management modes and supportive policies, this paper explores the causes of the “hole” and the possibility of opening the “hole” by measuring, tracking, questionnaire and interview. This paper proposes that understanding the management mechanism, building the co-governance platform and setting the stage goals are the ways to promote community co-governance and boundary reconstruction, and to improve the community living circle and realize the resource sharing.

Key words: old communities in colleges and universities; community boundary; community governance; community life circle

(責任编辑 周 沫)