智能建造专业教育创新与实践

2022-03-07毛超严薇刘贵文向鹏成谢强

毛超 严薇 刘贵文 向鹏成 谢强

摘要:智能建造是建筑行业高质量发展和转型升级的必然趋势,在工业化和信息化的高度融合下,利用新技术为工程建造过程赋能,推动工程建造活动的生产要素、生产力和生产关系升级,支撑行业升级的人才需求也发生了新变化。面向智能建造专业人才所需知识和能力的变化,搭建具有特色的跨学科融合培养体系,介绍重庆大学智能建造专业建设方案,从培养目标、课程体系、教学模式等方面进行创新和思考,为中国智能建造专业的人才培养和相关专业建设提供参考借鉴。

关键词:智能建造专业;人才培养;课程体系;教育创新

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2022)01-0001-07

在新一轮科技革命浪潮和工业4.0背景下,以物联网、大数据、人工智能为典型的新一代信息技术促进建筑业从过去碎片化、粗放式的工程建造模式向工业化与信息化相融合的智能建造模式转变,这是建筑行业产业变革与升级的历史性机遇[1]。2020年,住房和城鄉建设部等13部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,强调建筑业向工业化、数字化、智能化方向升级,加快建造方式转变,推动建筑业高质量发展,打造“中国建造”品牌。智能建造在新技术驱动下,其实质是对整个建筑业和全产业链中各种活动和环节的智能化升级,覆盖设计、生产、施工、运维全寿命周期,涉及全产业链上生产要素、生产方式、生产关系的重构,包括技术转型和管理转型。这一系列的转型涉及土木工程、建筑学、工程管理、计算机科学与技术、机械工程等多学科知识的高度交叉融合,对从事智能建造的专业人才提出了新要求。然而,根据教育部、住房和城乡建设部组织的行业资源调查报告,智能建造专业人才需求量远远大于人才供给量,在智能设计、智能装备与施工、智能运维与服务等专业领域人才稀缺,未来10年每年至少需培养30万人。面对建筑业转型背景,如何突破土木工程、信息技术、机械控制、工程管理等传统学科壁垒,完善课程设置,形成其知识体系,培养适应建筑行业智慧化发展新需求的工程科技人才,是当前土木类院校人才培养要解决的核心问题[2-3]。

2018年教育部审批增设智能建造专业为“新工科”专业,同年,同济大学率先获批设立“智能建造”专业。截至2021年3月,已有45所学校获批,各个学校将其下设在土木类院系的占73.3%,工程管理类等其他院系的占26.7%。作为新专业,智能建造的专业定位、专业内涵、培养标准、知识体系、课程设置、教学组织等都处于探索阶段,智能建造与土木工程、工程管理、机械工程等专业的支撑关系和协同共建关系也未形成统一范式。

重庆大学在管理科学与房地产学院2019级工程管理本科专业中增设了“智能建造”方向,2020年管理科学与房地产学院和土木工程学院联合申请智能建造专业,在2021年3月获批教育部新增本科专业备案。重庆大学拥有理、工、经、管、法等11个学科门类,形成“与工业体系配套齐全”“与城市建设体系配套齐全”“与现代信息服务业配套”“与经济文化建设相匹配”的四大学科专业群。智能建造专业以重庆大学建筑学部下的管理科学与房地产学院和土木工程学院为依托,借助学校四大学科专业群的理工交叉、文理融合,突破学科壁垒,积极推进传统工科专业的升级改造。

一、 面向行业的智能建造专业特征分析和培养定位

(一)面向行业的智能建造专业特征分析

面向行业需求设计培养方案是课程体系和专业建设的第一步。2017—2020年,为筹备智能建造专业,重庆大学对国内外高等院校、国内设计院、施工单位、房地产企业、咨询机构、建筑互联网等组织和机构展开了深度调研。

同济大学、华中科技大学、东南大学、哈尔滨工业大学等高校的智能建造专业培养方案在其学科优势下各具特色,以独立“专业”进行建设,保障人才培育的系统性。相较于国内高校,国外高校主张大类通识培养,如伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、卡内基梅隆大学、普渡大学、佐治亚理工学院、密歇根大学、皇家墨尔本理工大学、西悉尼大学、代尔夫特理工大学、雷丁大学、波鸿鲁尔大学等,这些学校在本科培养阶段,鲜有单设智能建造专业,但在土木工程专业、建筑设计专业、工程管理专业的培养方案和课程体系中新增和强化了计算机类、信息类、自动化方面的课程内容。部分高校在土木工程专业下增设培养方向,例如,卡内基梅隆大学设置了“智慧城市”“下一代建筑与建造”“智慧建筑”等方向,这些课程的变化均可看出全球对未来建筑产业人才的新要求。

此外,针对企业需求的调研主要围绕“面向智能建造需求企业对人才的新要求”“目前企业智慧化或信息化涉及的业务和所处阶段”“现有课程中还需要新增哪些课程”“智能建造专业的学生未来职业发展路径”“企业中与智能建造相关的岗位”等问题展开。调研工作持续开展了3年多,在对企业调研的过程中,重点调研了智能建造的初级形态企业,包括预制装配式企业、智慧工地、建筑机器人厂家、建筑互联网企业、BIM设计企业等。

调研发现,智能建造活动的产业特征和专业人才需求特征表现在:

1.产业特征

(1)智能建造活动是一个行业级的系统工程,在行业落脚点上的维度层次多。在过程维度上,“智能建造”覆盖策划、设计、生产、施工、运维等全寿命周期的各种各类活动;在产品对象上,“智能建造”面向建筑物全尺度的生产建设,从建筑部件部品生产、建筑单体建造到建筑群和城市的建设活动;在产业维度上,“智能建造”从建筑全产业链拓展到工业产业、互联网产业、信息化产业的跨界融合。智能建造带来了工程建造技术和工程管理的系统性变革,将从产品形态、建造方式、组织模式、行业管理等方面重塑建筑业。

(2)智能建造具有交叉专业特征,横跨多个专业领域。智能建造以大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术为手段,对传统建筑全寿命周期进行数字化、网络化、智慧化升级,产生智慧设计、智慧生产、智慧施工、智慧运维等新模式。其背后需要大数据、物联网、人工智能等专业的基础性支撑,也需要机械工程、通信工程等专业的融合性支撑。智能建造是典型的传统工科与其他学科交叉融合后的“新生”学科。部分文献提到智能建造可以效仿智能制造,但其产品本质和产品生产逻辑有根本性差别,各专业融合的程度也不同。

2.专业人才需求特征

根据深度调研及智能建造的产业特征解析,梳理出以下三点智能建造专业人才的特征:

(1)智能建造专业人才应具有跨学科的知识融合结构。

智能建造最为显著的特征是跨学科交叉[2],这要求专业人才拓宽知识面,即要求学生掌握多学科如土木工程、机械工程、电子信息科学与工程、控制科学与工程、工程管理等学科的基本原理和基本方法。学生能将土建类专业技术和其他专业(如计算机、机械工程等专业)进行深度融合,能与其他专业人士沟通,做到多学科系统性的有机融合。

(2)智能建造专业人才要突出系统思维和创新迭代思维。

对于智能建造专业而言,企业需要的人才不是纯技术类的,而是具有互联网思维、物联网思维的人才,有成体系的知识逻辑和系统思维,对新技术有敏锐的洞察力,能迅速整合资源,将新技术移植到传统领域,进行技术迭代创新。

(3)智能建造专业人才要具备工程项目的全局意识。

智能建造专业人才必须满足未来工程建造需要,具备解决工程建造过程中复杂问题的能力,具备跨学科知识结构。工程项目的全局意识要求以管理为导向,技术为支撑,以系统思维为核心,在各类工程建造活动中进行智能化、信息化的整体架构,形成系统性、全局性、集成性的管理模式。

(二)培养目标定位

针对上述的调研需求分析和行业内涵归纳,智能建造专业人才应具有跨学科知识结构,具有信息技术运用能力,突出系统思维和创新思维在工程建造中的运用,具备工程项目的全局意识。

重庆大学提出了智能建造专业内涵和本质:“以建设工程的工程数据流、信息流为核心,将前沿信息技术融入工程全生命周期和建筑产业全链条活动,围绕智能建造,构建系统性、全局性、集成性、交叉性的知识体系和能力体系。”其应用领域涉及建筑模块与智能集成设计、建筑智能施工技术、建筑智能装备、智能设施与防灾、智能运维与管理、建设工程信息管理、精益建造与智能供应链、建筑工程大数据管理等方向。

培养目标是面向国家战略和未来工程建设需要,培养科学素养与人文素养深厚,掌握建筑与土木、工程管理、信息技术等方面专业基础知识,能对建筑产业全链条活动进行智能化、信息化集成规划、设计和管理,具备系统思维、创新思维、团队协作能力、国际视野和引领意识的复合型人才。

二、 智能建造专业教育创新与实现路径

不断迭代的新技术正重新定义工程新场景、建筑产品新业态,颠覆传统的建造方式、行业管理模式,产业生态价值链面临重构[2-4],多学科技术交叉、多元化参与主体、复杂多变的建设环境使工程项目的复杂性日益突出,这对智能建造专业人才的知识、能力、素质、思维都提出了新要求:在新场景、新业态下掌握更多专业知识,对工程有深入的认知,能进行工程创新。因此,重庆大学在智能建造专业教育体系探索中,提出“工程新知识积累—工程新认知—工程创新力转化”能力链式形成逻辑,搭建面向智能建造专业的跨学科交叉知识融合课程体系、全链条串联式工程认知实践体系、工程创新力培养体系。

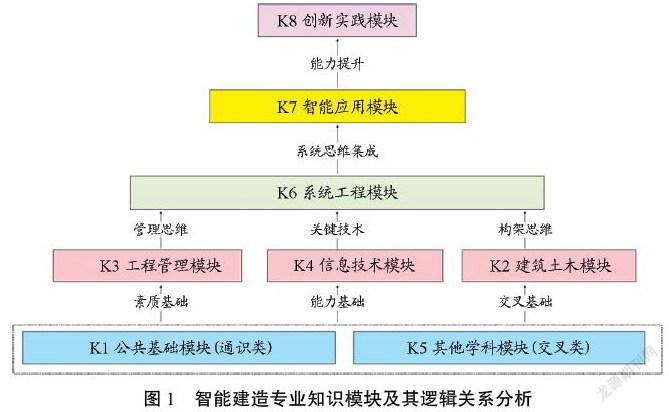

(一)构建跨学科交叉融合课程新体系

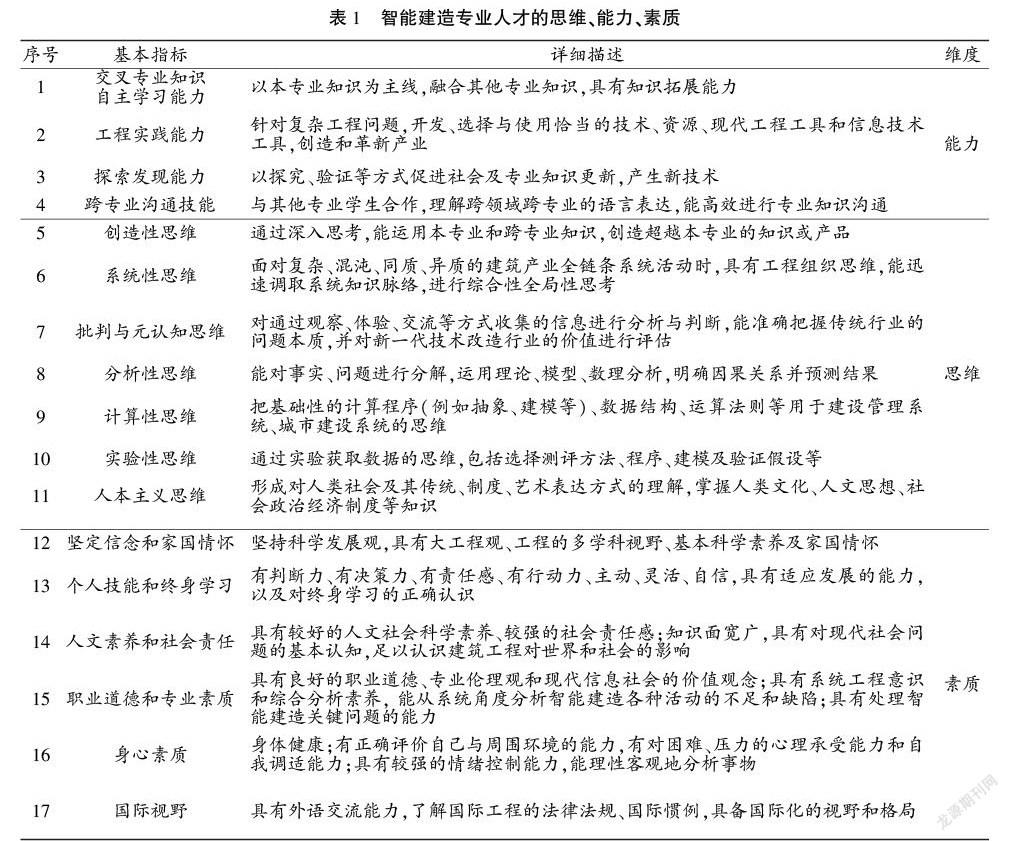

智能建造专业本身属于“新工科”的范畴[5-7],在制定课程体系过程中,重庆大学借鉴2018年麻省理工学院“新工程教育转型”(NEET,New Engineering Education Transformation)计划对新工科人才的要求,即具备学习、制造、发现、人际交往能力,以及创造性思维、系统性思维、批判与元认知思维、分析性思维、计算性思维、实验性思维和人本主义思维。基于此,拟定培养目标,提出智能建造专业学生应具备的素质、思维和能力要求(见表1)。

此外,由于智能建造对人才需求集中在技术创新和管理创新两方面,在重庆大学智能建造的培养计划中设置了技术模块方向和管理模块方向,两个方向分别由管理科学与房地产学院和土木工程学院主导建设。学生进入学校后第一年为大类培养,在第二年根据自己的专业兴趣进行选择,分为技术方向或管理方向。两个方向在专业基础课的课程上是一致的,在第三年专业课中按照方向设置有所区别。

(二)搭建全链条串联式工程认知实践平台

工程思维和系统思维的训练需在各种综合性实践环节中进行。建筑业在向智能化和智慧化转型过程中,其工程问题、工程场景是前所未有的,在培养过程中需要考虑“工程认知的过程化、工程认知的操作化、工程认知的实践化”。智能建造专业依托于重庆大学建筑学部,建筑学部下设的土木工程学院、管理科学与房地产学院、建筑城规学院、环境与生态学院涵盖了建筑全过程所需专业。学部所拥有的国家级教学示范中心、实验教学示范中心、省部级重点实验室等资源均为智能建造专业建设提供了教学保障。

此外,重庆大学从实习实践平台等维度搭建了全链条串联式工程认知实践平台。联合中建集团、广联达、林同棪国际、远大住工、光辉城市等多家企业从实习实训、研究创新、综合素养、人才就业、双师队伍培养等方面,共享共建一系列智慧建造全链条产学研协同育人实践基地,虚拟仿真可视化技术教学应用实践基地、建筑数字产业互联网创新实践基地、虚拟设计创新实训基地、装配式建筑创新实践基地、全过程咨询创新实践基地、智慧建造—运维创新实践基地等。对于在驾驭智能建造新场景和解决复杂工程时暴露出的未知场景认知不足、知识较难转化为创新力的问题,则利用BIM、VR、數字孪生和物联网技术等创建“多模态未知场景”虚拟教学可变场景空间,辅助学生建立对未来场景的直观认知,理解智能建造背景下复杂工程场景的问题。

(三)制定面向智能建造的工程创新自驱力培养计划

智能建造专业建设中要突出“创新”,智慧化带来的行业变革和新要求不仅要技术创新,还需要管理创新和工程思维的创新,即“有创意地应用科学规律系统化解决现实问题”。这种创新力不是简单的技术叠加,而是从学生能力的根本源头挖掘创新的内生动力,培养具有原创性和创新自驱力的专业人才。基于这样的思考和定位,在专业建设中,以“学生创新自驱力”为核心,打开学生专业视野,激活创新思维,锤炼行业创新敏感性,建立学生创新自信和创新担当。为此,重庆大学在传统土木建筑类和工程管理类课程中,强调计算机、软件工程等跨专业知识交叉融合,通过“新工科融合性课程一体化+创新实验项目模块化+创新实践课程群体系化+创新思维与意识课程全过程化”,对传统专业课程进行知识解构、重构和升级,强化创新知识源供给渠道的交叉性。针对智能建造专业,将BIM、VR/AR、机器视觉、数据挖掘等信息技术与专业知识高度融合,研发一系列具有“技术+X”的创新教学实验模块,嵌入传统课程实验、独立实验中,或重组形成新的综合创新实验课,形成15门创新类教学课程和30余种创新实验教学项目。同时,为确保实验模块的“新鲜度”,更好地让学生接触最前沿信息,学校建立科研成果向教学资源转化的保障机制,保障每类实验课程技术知识的持续迭代。例如,在创新工程与实践、前沿类创新实验等课程及大学生创新创业训练计划中,教师根据科研项目来设置具有交叉学科特点的研究问题,鼓励学生利用“积木”的柔性组合,实现原创性探索,形成激活创新动力源的敲门砖。学校通过“大脑风暴空间”“主张讲台”“天马计划”的创设,采用动态实践融合方式,按照适度超前的原则,建立学生四年全学习周期内的系列特色综合实验课程体系,以“脑洞工坊→体验工坊→孵化工坊→技术工坊→教研融合工坊”五段式工程体验式学习,递进训练学生的创新性思维和能力,激发学生进行智慧创新的自驱力。

(四)建立跨学科交叉融合型师资队伍

在智能建造专业师资队伍建设上,学校并不是简单重组师资队伍,而是充分考虑新专业对教师的要求,以技术为先导,以管理为引领,打破学科专业壁垒,推动理工文专业、校企之间师资队伍的深度融合。借助学校建筑学部、信息学部、工学部的学科优势,在学校大类培养框架下,联合土木工程、管理科学与工程、建筑学、机械工程、计算机科学与工程、软件工程等专业,对智能建造专业进行学科资源共享和教学力量输出,形成“大类横向交叉、专业纵向成链”的融合型教学队伍。在智能建造专业师资队伍组建上,引导教师转型,同步引进具有计算机、数据科学背景的教师。在专业建设中强化学生实践能力训练,有意识加强全链条校企协同育人实践基地的建设,合作建设“双师型”教师队伍,通过校外导师进课堂的互动合作,帮扶校内教师和年轻教师的研究领域向智能化、数字化方向转变。

三、 结语

中国智能建造专业建立至今不过3年有余,意味着第一届本科生尚未毕业,各学校的专业建设都处于摸索阶段,目前很难找出一个既定的培养模式。无论是依托于土木工程类院系还是工程管理类院系,均有可取之处。智能建造专业在建设初期需要从不同视角进行专业建设,不断探索和丰富其培养内容和模式。重庆大学智能建造专业正处于起步阶段,其培养目标和课程体系应随行业需求不断调整和更新。

参考文献:

[1]丁烈云.智能建造推动建筑产业变革[N].中国建设报,2019-06-07(8).

[2] 丁烈云.智能建造创新型工程科技人才培养的思考[J].高等工程教育研究,2019(5):1-4.

[3] 李正良,廖瑞金,董凌燕.新工科专业建设:内涵、路径与培养模式[J].高等工程教育研究,2018(2):20-24.

[4] 孙峻.“新工科”土木工程人才创新能力培养[J].高等建筑教育,2018,27(2):5-9.

[5] “新工科”建设复旦共识[J].高等工程教育研究,2017(1):10-11.

[6] 林健.引领高等教育改革的新工科建设[J].中国高等教育,2017(Z2):40-43.

[7] 林健.新工科专业课程体系改革和课程建设[J].高等工程教育研究,2020(1):1-13.

[8] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

Abstract: Intelligent construction is an inevitable trend of high-quality development and transformation and upgrading of the construction industry. Under the high integration of industrialization and information technology, it uses new technology to enable the construction process and promotes the upgrading of factors of production, productivity and production relations of engineering construction activities, and the corresponding demand for talents to support industrial upgrading has also changed. To meet the new demands of knowledge and ability required by intelligent construction professionals, this paper systematically sets up a distinctive interdisciplinary integrated training system, introduces the construction plan of Chongqing University’s intelligent construction major, and introduces the innovative exploration and thinking from the aspects of training objectives, course system and teaching mode. It provides a reference for the talent training of intelligent construction specialty and the construction of related specialty in China.

Key words: intelligent construction major; talent training; curriculum system; education innovation

(責任编辑 周 沫)