框架-体外预应力体系下梁挠曲线计算方法

2022-03-05宋彧,柴莹

宋 彧, 柴 莹

(兰州理工大学 土木工程学院,甘肃 兰州 730050)

体外预应力技术是后张预应力技术的一个分支.在传统的后张有粘结预应力、无粘结或缓粘结预应力结构中,预应力筋是布置在混凝土截面内的,而体外预应力结构中的预应力筋是布置在混凝土截面外的.传统的体外预应力技术对框架梁的加固有如下局限性:1) 加固梁的同时导致柱的受力复杂,不利于结构抗震;2) 摩擦力的存在对梁端负弯矩的加固影响较小,同时增加了梁端的剪力,不利于抗震设计中“强剪弱弯”思想的实现;3) 体外预应力筋始终处于空间受力状态,折线布筋的多次转折增加了预应力的损失[1-2].基于此,提出了体外预应力简支技术加固梁的原理(专利号:ZL 0313 4360.0)和体外预应力环箍技术加固节点和柱的原理(专利号:ZL 2015 2 036758.7),上述原理以独特的优点克服了传统体外预应力加固技术的缺点:

1) 改变了施加体外预应力的方式,提高了加固效率;

2) 体外预应力索无需跨越柱,避免了对柱等竖向构件受力的干扰;

3) 应用体外预应力技术对框架结构全加固(即用体外预应力简支技术加固梁、体外预应力环箍技术加固节点和体外预应力支撑技术加固柱)过程中,各构件受力互相独立、节约加固空间且便于施工[3-5].

因此,研究体外预应力对框架结构全加固后结构的性能有一定意义. 课题组已对斜腹杆体外预应力简支技术加固梁进行了一些研究,例如简支梁的理论计算模型、索的曲线方程,以及索的内力及内力增量、刚度矩阵及其可逆性[6-10]等.当在索上施加垂直于索的均布荷载时,预应力筋的索形为椭圆形,因此在实际工程中采用斜腹杆体外预应力加固技术时,当腹杆数量布置足够多时,腹杆作用于索上的力近似于均布荷载作用.对于三腹杆加固的框架梁,有限的腹杆数量使索形由原椭圆形变为多边形. 框架结构采用体外预应力技术全加固后,结构受力机理发生了新的变化,在现有研究的基础上,拟对框架梁的理论模型进行分析,为工程实践提供一定的理论基础.

1 基本假定

1) 框架梁在弯矩和轴力作用下发生变形后,梁截面应变符合平截面假定;

2) 梁内普通钢筋与混凝土粘结良好,不计粘结滑移[11];

3) 体外预应力钢筋的初始应力为理想的有效应力,即不计混凝土收缩、徐变、钢筋松弛、锚具变形等因素的预应力损失;

4) 体外索是理想柔性材料,只承受拉力且在变形过程中始终处于弹性状态[11];

5) 腹杆材料应力较小,在梁的变形过程中不计伸缩,腹杆自重对索的影响也不计[11];

6) 梁在变形过程中,体外索与腹杆的相对滑移、体外索与梁端锚固处、腹杆与梁底锚固处的相对滑移均忽略不计[11].

7) 索与腹杆的连接方式视为铰接[12].

2 框架梁挠曲线计算方法

2.1 计算简图

基于上述假定,当依次采用不同形式的体外预应力技术对混凝土框架结构全加固,框架梁的计算简图如图1所示.框架梁受均布荷载q以及两端集中荷载P1和P2的作用,环箍技术加固节点和支撑技术加固柱后对框架梁的作用能等效成竖向荷载P3和P4、水平荷载P5和P6以及弯矩M1和M2;腹杆作用在梁上的集中荷载用P7、P8和P9表示,索施加在梁上的预应力值PS以及支座力RA和RB等,如图1所示.

图1 体外预应力索结构计算简图Fig.1 Calculation diagram of external prestressed cable structure

体外预应力索的截面积为A,弹性模量为E,初始偏心距为e,索被分为四段,每段长为Li(i=1,2,3,4),其中L1=L4,L2=L3;施加预应力后每段索与x轴正向的水平夹角为θi(i=1,2,3,4),其中θ1=θ4,θ2=θ3.框架梁的跨长为L,斜腹杆与x轴正向的水平夹角为φi(i=1,2,3),其中φ1=φ3,φ2=90°.

试验过程中,斜腹杆所受的力能够等值操作,即P7=P9,由∑X=0、∑Y=0和∑MB=0,可得方程:

(1)

求解、整理后得

即梁端支座力与加固设计的初始条件和初始参数相关,在外荷载作用下随着参数的变化而变化.

2.2 索内力计算

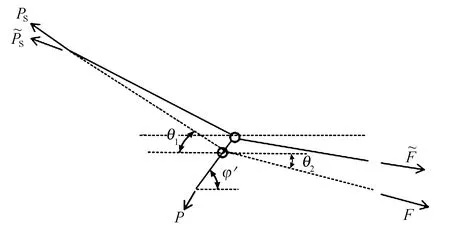

对图1中的节点2进行受力分析,计算简图如图2所示.

图2 节点2变形前后计算简图

施加初始预应力后,在外荷载的作用下索随着梁的变形而变形,索的内力PS也发生变化,由力的平衡条件可得某一瞬间的力PS和F:

(5)

解得:

索内力随节点垂面位置而变化,在外荷载作用下θ1、θ2和φ1是变量,索内力与腹杆的轴力为非线性关系.

2.3 索位置曲线方程

设沿梁初始长度方向的轴线为X轴,X轴距梁的上表面0.5h,沿梁高度方向向下的轴线为Y轴;梁的长度为L,高度为h,锚固段索距梁顶距离为h0,中间腹杆长度为l0,两侧腹杆长度为l1,施加预应力后每段索与X轴正向的水平夹角为θi(i=1,2,3,4)(-π/2≤θi≤π/2).

由图1可计算得初始阶段索的位置曲线方程:

(8)

其中:

n=h/2-l0

2.4 梁变形后的位置曲线

设沿梁的长度方向为X轴,X轴距梁的上表面h0,沿梁的高度方向向下为Y轴,在弹性范围内梁的抗弯刚度为EI,索的初始偏心距为e,三根斜腹杆将梁分成四段,对梁的任意截面取矩,令

A=-PScosα×(e+y)+PSxsinα+

则

(9)

式(9)为二阶常系数非齐次线性微分方程,其边界条件为:x=0,y=0;x=L,y=0.式(9)可以分为八个部分,依次求解每个部分的特解:

5)EIy″+PSycosα=-M1的特解为

其中,二阶常系数齐次线性微分方程EIy″+PSycosα=0的通解为

(10)

(11)

其中:P7=P9.

式(11)中代入边界条件,解方程得c1和c2:

将c1和c2的值代入式(11)即可得到三腹杆体外预应力加固后混凝土框架梁的挠曲线方程.

3 分析结果验证

3.1 简支梁对比

体外预应力混凝土简支梁在荷载作用下的挠曲线为[11]

(14)

则式(11)变为

(17)

将边界条件x=0,y=0,x=L,y=0代入式(17)得

根据试验设计,取e=50 mm,L=2.7 m时,则梁的跨中挠度曲线为

(20)

(21)

表1 简支梁加固设计参数

其中,JGL-1-1索垂度为200 mm、初始索内力为20 kN、θ1=9°、θ2=6°、φ1=77°,JGL-5-2索垂度为250 mm、初始索内力为30 kN、θ1=9°、θ2=12°、φ1=65°.

将式(21)的理论值与文献[11]的理论值以及试验值进行对比,结果如图3.在弹性阶段,当式(11)无限趋近于简支梁的受力状态时,三类挠曲线的变化情况基本一致;进入塑性阶段后,由于梁的刚度发生退化现象,挠曲线的理论值和试验值有较大的差异.故梁的挠曲线式(11)在弹性阶段具有一定的理论价值.

图3 理论值与文献[11]理论和试验值对比Fig.3 Comparison between theoretical value in this paper and theoretical and experimental value in literature [11]

3.2 嵌固梁对比

体外预应力混凝土嵌固梁在荷载作用下的挠曲线为[12]

(22)

RA=(M2-M1-PSecosθ1)/L+qL/2+PSsinθ1-(P7+P8/2)

(23)

RB=qL+2PSsinθ1-(2P7+P8)-RA

(24)

则式(11)变为

(25)

将边界条件x=0,y=0,x=L,y=0代入式(25)得

根据试验设计,取e=50 mm,L=2.7 m,跨中挠度曲线为

(28)

嵌固梁中梁端弯矩与外荷载的关系得到

(29)

由《混凝土结构试验方法标准》知三分点荷载与均布荷载的换算关系为P″=3qL/8;跨中挠度曲线方程为

(30)

嵌固梁的基本试验条件除了固定约束端墩子是C30商品混凝土而外,其余与简支梁相同,设计初始参数见表2.

表2 嵌固梁加固设计参数

其中JGL-03和JGL-04索垂度均为200 mm、初始索内力为60 kN、参数θ1=9°、θ2=6°、φ1=77°,JGL-05和JGL-06索垂度均为400 mm、初始索内力为20 kN、参数θ1=11°、θ2=23.5°、φ1=65°.

将式(30)的值与文献[12]的理论值以及试验值进行对比,结果如图4.在弹性阶段,当式(11)无限趋近于嵌固梁的受力状态时,在弹性阶段三类嵌固梁挠曲线的变化情况与表2基本一致;进入塑性阶段后,由于梁的刚度发生退化现象,挠曲线的理论值和试验值有较大的差异.故挠曲线式(11)在弹性阶段具有一定的理论价值.

图4 理论值与文献[12]理论和试验值对比

4 结论

1) 体外预应力索的内力随索节点垂面位置而变化,同时与腹杆的轴力成非线性关系;

2) 与既有文献的结果进行对比,在弹性阶段梁挠曲线的理论值基本吻合. 当梁挠曲线方程的边界条件无限趋近于简支梁(或嵌固梁)的受力状态时,与既有文献对应挠曲线的变化情况基本一致,即分析结果在弹性阶段能够为工程实践提供理论参考.