促进学生科学思维有效外显

2022-03-04王思宇北京中国人民大学附属小学

◇王思宇(北京:中国人民大学附属小学)

科学思维是科学学科核心素养的重要组成部分。学界对科学思维有不同的定义。有研究学者认为科学思维就是具有意识的人脑对自然界中事物(包括对象、过程、现象、事实等)的本质属性、内在规律及自然界中事物间的联系和相互关系的间接的、概括的和能动的反映。

小学科学教育的核心是培养学生具有良好的科学思维能力。在科学课堂上,教师不仅要让学生获取知识,更重要的是要培养学生的科学思维。科学思维的产生和发展是在学生的头脑中发生的,这个过程不容易被察觉和捕捉。因此,如何让学生的科学思维有效外显,教师应具有什么样的教学策略?是本研究重点关注的问题。

一、设计“问题链”,注重学生科学思维的培养

教师提出的问题可以引导学生科学思维发展,因此课堂问题的设计非常关键。每一节科学课几乎都会围绕着一个核心问题进行探究,如果在课堂上直接将核心问题抛给学生,学生可能会摸不着头脑,不知如何解决。所以,教师首先要善于将一节课的核心问题分解为一个个主要问题,设计成问题链,接下来引导学生自主探究,将主要问题逐一解决,最后让核心问题迎刃而解。在此过程中,学生能够体验解决问题的喜悦,在课堂上获得成就感。

以《水能溶解多少物质》一课为例。本节课的核心问题是:如何对比食盐和小苏打在水中的溶解能力,怎样公平严谨地设计实验。三年级的学生基本上没有接触过对比实验,因此并不懂得应该如何控制变量,所以笔者将本节课的核心问题拆解为三个主要问题,让学生逐一解决。

问题1:怎样保证每次在水中加入的食盐/小苏打的量保持一致。

问题2:后一份食盐/小苏打什么时候加入。

问题3:为什么要一份份地加入食盐/小苏打。

学生在教师的引导下进行思考和交流,将主要问题逐个攻破,最后教师提出本节课的核心问题:“如何对比食盐和小苏打在水中的溶解能力,怎样公平严谨地设计实验?”学生头脑中有了对前面几个主要问题的思考和理解,很容易将控制变量的思维方式加以应用。这样,通过问题链的形式,培养了学生的科学思维。

二、创设真实情境,促进学生科学思维的发展

在小学科学课上,学生将头脑中原有的知识和经验与教师和同学产生思维的碰撞,通过一系列的交互作用,提升自己的科学思维水平。在课堂上,教师要通过创设真实情境充分调动学生已有的知识和经验,了解学生的前概念,为后续课堂做充分准备。

例如,在《运动和位置》一课中,笔者通过前测了解到,学生对于运动并不陌生,有丰富的生活经验,但其中也有一些不完善甚至是错误的认知。为了引发学生的认知冲突和深度思考,笔者基于真实情境,将学生之前外出参观时拍摄的两段小视频作为导入。第一段视频是在行进的大巴车上拍摄的,随着车子向前行进,路边的树看起来像是向后移动的;第二段视频是在路边静止站立拍摄的,大巴车向前行进,而路边的树并没有移动。由此,学生提出问题:“为什么两辆大巴车都在向前行进,而当人处于不同的位置时,会有不同的感受呢?”通过认知冲突,激发了学生的探究欲,引发学生深度思考,这就是学生头脑中科学思维的一次发展。

兴趣是最大的学习原动力。小学生对很多事物都有强烈的好奇心和探究欲。在课堂教学中,教师作为引导者,要保持学生的好奇心,调动学生的学习热情。通过课堂观察,笔者发现学生在后续的课堂学习中,变得更加积极主动,变被动学习为主动学习,基本上能够通过描述方向的词汇、距离、参照物比较准确地描述位置,在探究中提升了自己的科学思维能力。

为了更加贴近学生的生活,促使学生将科学思维外显出来,笔者将拓展环节设计成为校外来宾设计一份校园导览图。通过图示和讲解相结合的方式,让学生通过思维碰撞,进行深度思考,逻辑清晰、条理清楚地解决生活中真实存在的问题,巩固头脑中科学思维的发展成果。

三、巧设学习单,促进学生科学思维的外显

学习单是学生在科学课堂上重要的脚手架,学习单的设计体现了教师对本节课的理解,能够影响学生的科学思维发展。笔者认为,真正的学习要发生在学生的头脑中,让学生在头脑中进行一系列有逻辑的思考,经历思维参与的过程,而不仅仅是动手去做。学习单的使用,不仅有利于课堂教学,还能将学生的科学思维外显出来。

以《食物中的营养》一课为例。在“检测脂肪”这一实验中,教材偏向于培养学生的动手能力,忽略了学生的思维发展过程。笔者在设计实验单时,应用了学习圈理论,让学生经历具体经验、反思性观察、抽象概念化、主动实践这四个过程。首先,利用食用油和水在纸上留下痕迹,让学生认识脂肪,观察其留下的痕迹;然后,让学生停下来回忆自己的生活经验,调取对食物中脂肪的前概念,提出自己的问题和猜想;接下来,让学生根据生活经验,预测某种食物中是否含有脂肪,引导学生设计切实可行的检测方法;最后,学生基于自己的问题进行探究,亲身经历实验过程,判断食物中是否含有脂肪。以下案例是学生对比食用油和水在纸上留下的痕迹不同后,继续深入探究食物中是否含有脂肪,在学习单上呈现的科学思维过程。

我的问题:怎么证明食物中有脂肪?

我的猜想:在纸上摩擦,看是否出现像食用油那样的透明油渍。

动手实验:检测核桃、地瓜、肥肉三种食物。

观察现象:核桃、肥肉能够在纸上留下油渍,地瓜没有留下油渍。

得出结论:核桃、肥肉中有脂肪。

提出新问题:其他营养成分怎样检测?

学生有了学习单的辅助,在实验和探索的过程中,学习的主动性更强,亲身经历提出问题、进行猜想、动手实验、观察现象、得出结论、提出新问题这几个环节,科学思维得到了发展,并通过学习单将科学思维有效外显出来。

四、运用“课堂四声”语言,促进学生科学思维的准确表达

学生的科学思维外显,最简单直接的方式是借助语言表达出来。但有研究者提出,小学生的语言表达大致有以下几点不足:1.缺乏准确性。2.缺乏严谨性;3.缺乏简洁性;4.缺乏自愿性。我校提倡的“课堂四声”是学生表达自己科学思维的脚手架,“课堂四声”包括掌声、笑声、质疑声和辩论声,能够提高学生的课堂参与度和语言表达能力。

在《运动和位置》一课中,为了让学生体验参照物在判断位置中的重要性,教师提出问题:“我们坐在行驶的汽车上,车上的座椅是静止的还是运动的?你的判断依据是什么?”

生A:座椅是运动的,因为座椅在和车一起运动。

生B:我质疑你的想法,我认为座椅是静止的。

师:两位同学都表达了自己的想法,能说说你们是以什么为参照物,做出判断的吗?

生A:我以地面为参照物,因为座椅和车一起向前行进,相对于地面,座椅是运动的。

生B:我同意他的想法,但我想表达自己的见解,我是以汽车作为参照物来进行判断的,座椅相对于汽车,方向和位置都没有发生改变。因此,我判断座椅是静止的。

众生鼓掌表示赞同。

师:是的,当我们选择的参照物不同,物体的状态也是不同的。所以当我们判断一个物体的状态时,首先要明确参照物,再进行判断。

“课堂四声”让课堂更加真实、生动、高效。学生在思考和表达的过程中,借助逻辑清晰的“课堂四声”语言,表达自己的想法,实现课堂上的多边交流,即:“师生互动、生生互动、生师互动”,改变了传统课堂中“教师提问、学生回答”的模式。充分发挥了学生学习的主观能动性。学生通过“课堂四声”语言,表达自己的所思所想,在此过程中,逻辑清晰的语言表达体系是学生科学思维的有效载体,不仅能够培养学生多角度辩证地分析问题、批判意识、勇于质疑的科学精神,还能使学生头脑中看不见摸不着的科学思维外显出来。

五、注重课堂笔记,体现学生科学思维的过程

课堂笔记不能流于形式,教师要引导学生用眼睛观察、用耳朵倾听、动脑思考,最后动手记录,而不是走形式。学生在建立科学笔记的过程中,经历眼、耳、手、脑的互相配合,独立判断、思考、记录,将科学思维外显出来。

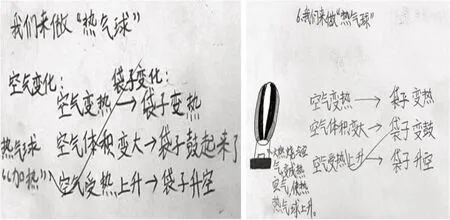

以《我们来做“热气球”》一课为例。在做热气球升空实验时,教师要注意引导学生:“热气球”升空的高度并不重要,重要的是感受袋内空气的变化情况,记录在笔记本上,发现热气球上升的根本原因。在后续实验中,学生在教师的引导下,用手触碰袋子,用眼睛观察袋子变化情况,将袋子的变化和袋内空气及变化一一对应,将自己的科学思维过程记录在笔记本上,综合得出结论:热气球上升的原因是袋内空气变热—热空气体积变大—空气受热后会上升,最终使热气球成功升空。

教师要引导学生坚持做记录,长此以往,学生能够更好地理解学习内容,融会贯通,建立系统完整的科学思维。

六、结语

学生科学思维的培养是一个系统的、长期的过程。在此过程中,教师要通过多种教学策略,如利用学习单、“四声”语言、巧设“问题链”、注重课堂笔记等,使学生的科学思维有效外显,准确及时地了解学生的科学思维发展情况,注重对学生科学思维的培养,为学生今后的发展打下良好基础,为国家培养创新型人才。