收买被拐卖妇女罪的刑罚应该提高吗?

2022-02-24王丽娜

王丽娜

2月10日,徐州市委市政府联合调查组就“丰县生育八孩女子”事件调查处理情况发布最新通报,称“董某民(男,55岁,丰县人)涉嫌非法拘禁罪,桑某妞(女,48岁,云南省福贡县人)、时某忠(男,67岁,东海县人,桑某妞丈夫)涉嫌拐卖妇女罪,上述三人已被采取刑事强制措施。”

最近一段时间,对于是否应该提高收买被拐卖妇女者的刑罚,引起热议。

针对拐卖妇女儿童犯罪中的买方,现行刑法规定,“收买被拐卖的妇女、儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。”

同时刑法还规定,收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系的,依照刑法相关规定定罪处罚;收买被拐卖的妇女、儿童,非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的,依照刑法相关规定定罪处罚;收买被拐卖的妇女、儿童,并有前述规定的犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。

中国政法大学刑事司法学院教授罗翔近期公开撰文,建议提高收买被拐卖妇女、儿童罪的刑罚,主张买卖同罪同罚。罗翔表示,在刑法中,共同对向犯的刑罚基本相当。只有拐卖妇女、儿童罪与收买妇女、儿童罪这一对共同对向犯很特殊,对向双方的刑罚相差悬殊,到了与共同对向犯的法理不兼容的地步。“当前法律对于买人的制裁力度甚至比买动物还要来得轻缓。”

北京大学法学院教授车浩则表示,拐卖以及收买被拐卖的妇女儿童,在任何国家和社会的道德观念层面和法律制度层面,都是不应被允许和正当化的。“不赞成提高惩罚收买者的刑罚,并不意味着我不痛恨这种行为,只是认为那不是有效的办法而已。因为这种犯罪的本质,是愚昧落后的问题,而解决愚昧问题,不能完全甚至不能主要指靠法律。”

拐卖妇女儿童一直是中国严厉打击的犯罪行为之一。从上世纪70年代初以来,一些地区出现农村妇女大量外流的现象,拐卖妇女的犯罪随之猖獗。上世纪80年代期间,国务院、最高人民法院(下称“最高法院”)、最高人民检察院、公安部等,曾多次发布关于坚决打击拐卖妇女儿童犯罪活动的通知。

根据1986年,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部、等发布的《关于坚决打击拐卖妇女儿童犯罪活动的通知》,1983年以来,经过严厉打击,依法惩处了一批拐卖人口的犯罪分子,使拐卖人口的犯罪活动有所收敛。但从1985年下半年以来,部分地区拐卖妇女、儿童的犯罪活动又有增多趋势。据广西壮族自治区对29个市、县的调查,“1985年2月以来被拐卖的妇女、儿童有2302人,其中妇女2228人。”广东、湖南、湖北、河南、河北、福建、山东、云南等省、自治区的一些市、县,均相继发现拐卖妇女、儿童的犯罪活動。

进入上世纪90年代后,中国在刑法中明确将收买被拐卖的妇女、儿童的行为纳入刑法的处罚范围。同时,自1991年起,全国范围内多次开展打击拐卖妇女、儿童犯罪专项行动。2008年起,为有效预防、严厉打击拐卖妇女儿童的犯罪活动,积极救助、妥善安置被解救妇女儿童,切实维护妇女儿童合法权益,中国反对拐卖妇女儿童行动计划开始实施,提出建立集预防、打击、救助和康复为一体的反拐工作长效机制。

2016年12月21日,最高法院公布《关于审理拐卖妇女儿童犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》时,最高法院刑一庭负责人曾公开表示,近年来,随着依法严惩及综合治理措施的逐步落实,此类犯罪高发态势逐渐得以遏制。

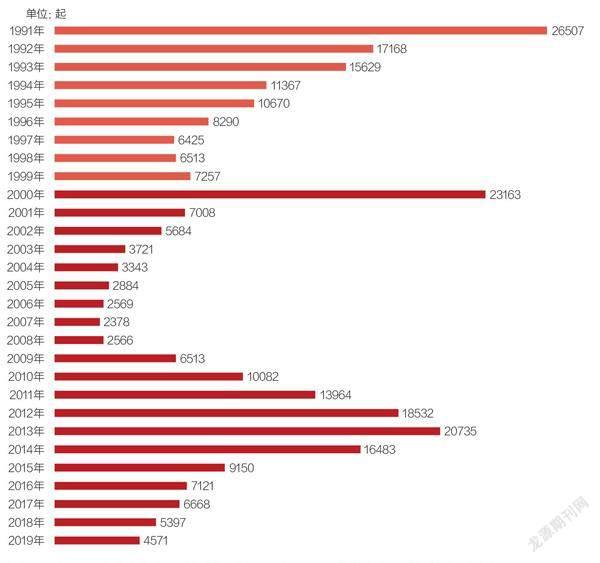

对于全国公安机关立案的拐卖妇女儿童案件数量,《财经》记者根据公开的《中国法律年鉴》不同年份的数据逐年整理,可以发现在遇到全国启动专项严打或法律调整等因素时,拐卖妇女儿童案件就会出现明显的数量上升。总体来看,2015年之后,全国立案的拐卖妇女儿童案件逐年下降。

为研究拐卖妇女犯罪特点,清华大学公共安全研究院教授翁文国曾和他的博士生,对涉及拐卖妇女的1038份裁判文书进行分析研究,并于2019年发表文章《我国拐卖妇女犯罪特点及治理策略》。

翁文国等人研究发现,1038份裁判文书中,涉及1888名拐卖者、1662名被拐妇女、1785名收买者。其中被拐妇女的年龄从14岁到60岁不等,超过四分之一(26.7%)的受害人患有不同程度的精神疾病,如精神发育迟滞、精神分裂、抑郁症、癫痫病等。有15.2%的受害人有多次被贩卖的经历。

1038份裁判文书显示,受害人的来源地区呈现出明显的地域集聚特征。西南地区(重庆、四川、贵州、云南、西藏)是被拐妇女的主要来源,占比38.7%;华中地区(河南、湖北、湖南)为次要来源,占比为23.1%;紧随其后的分别为华东地区、华南地区、东北地区、西北地区;来源最少的地区是华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古)。就单个省份而言,有多达518名受害人来自云南,占全部受害人的比重达28.0%。受害人流入地区的分布与来源地区的分布呈现出较明显的差异。有超过一半的受害人被卖往河南、安徽、山东、河北四省。“总体上来看,被拐妇女呈现出明显的从西南地区流向华中地区和华东地区的‘迁移’趋势。”

翁文国等人的研究发现,在收买者特征方面,单身男性占87.8%,另有极少部分女性和夫妇买家。购买目的主要用于强迫婚姻(包括成为收买者本人或其亲属的妻子,比例达90.0%),另有小部分用于强迫卖淫和进一步贩卖。

因此,翁文国等人在探析拐卖妇女犯罪原因时认为,就收买者而言,驱使他们购买被拐卖妇女的主要原因包括:中国农村地区长期以来存在的严重男性婚姻挤压现象。由于性别比例失衡、农村高价彩礼等原因,中国大部分农村地区都存在着不同程度的男性婚姻挤压现象,很多男性长期娶不到老婆,退而求其次选择花钱买一名女性以实现传宗接代的目的;对法律的了解和敬畏程度不够。在司法实践中,“多对收买者判处较轻甚至未予处罚,使得收买者缺乏对法律的敬畏之心。”

翁文国对《财经》记者表示,上述研究依据的是1038份裁判文书,案件的裁判日期是2000年1月至2017年7月期间,从研究层面看,数据偏少且不够完整,拐卖妇女犯罪背后的深层次问题还有待深入。

当前,国内外拐卖人口犯罪形势依然严峻。2021年4月9日,国务院印发《中国反对拐卖人口行动计划(2021-2030年)》,提出坚持和完善集预防、打击、救助、安置、康复于一体的反拐工作长效机制,不断提高反拐工作法治化、协同化、科技化、社会化水平,形成与社会发展相适应的反拐工作格局。

针对买方市场,这份行动计划明确,加大拐卖人口犯罪“买方市场”整治力度,运用现代科技手段加强对“买方市场”分析研判,在收买人口犯罪活动高发地区开展综合治理和专项行动,依法惩处买方犯罪人,从源头上减少拐卖人口犯罪的发生。同时,完善法律适用制度,加大对收买被拐卖受害人行为、网络拐卖人口犯罪的打击力度。

2月9日,《财经》记者采访了北京师范大学刑事法律科学研究院外国刑法与比较刑法研究所所长、博士生导师王志祥。王志祥曾主持最高法院2012年司法调研重大课题“关于拐卖妇女儿童案件疑难问题的调研”,并就拐卖妇女儿童犯罪进行专题研究后形成专著出版。

王志祥对《财经》记者表示,尽管刑事政策应该有着明确的方向性,不能把打击拐卖人不力的后果转移到收买人身上,但这仅意味着不能主张对收买行为进行过严处罚,而并不代表对这类犯罪应当一概轻纵,过于轻缓。

中国收买被拐卖的妇女、儿童罪的制刑政策表现为轻刑化。1979年制定的刑法中并没有明确规定“收买被拐卖妇女、儿童罪”,当时规定:拐卖人口的,处五年以下有期徒刑;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

1991年9月4日全国人大常委会通过的《关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪分子的决定》(下称《决定》),明确将收买被拐卖、绑架的妇女、儿童的行为纳入刑法的处罚范围,并将其法定刑设定为三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且还规定“收买被拐卖、绑架的妇女、儿童,按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以不追究刑事责任。”1997年修订的刑法,全面沿袭了《决定》中上述关于收买被拐卖的妇女、儿童罪的相关规定。

对实施收买被拐卖的妇女、儿童罪的犯罪分子而言,刑事司法政策总体上是以宽为主。根据2010年3月15日最高法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》(下称《意见》)的规定,“对被收买妇女、儿童没有实施摧残、虐待行为或者与其已形成稳定的婚姻家庭关系,但仍应依法追究刑事责任的,一般应当从轻处罚;符合缓刑条件的,可以依法适用缓刑”;“收买被拐卖的妇女、儿童,犯罪情节轻微的,可以依法免予刑事处罚”。符合上述情形的,均属于宽中更宽。与此同时,对该罪也应该体现“严以济宽”,“对被收买妇女、儿童实施违法犯罪活动或者将其作为牟利工具的,处罚时应当依法体现从严”。

此外,值得注意的是,针对长期以来收买被拐卖的妇女、儿童活动猖獗,但实际上被追究刑事责任并不多这一司法实践状况。前述《意见》还从定罪的角度强化了对收买被拐卖的妇女、儿童罪的惩治。《意见》第20条根据1997年刑法第241条的规定,借鉴司法实践经验,列举了七种应予追究收买者刑事责任的情形,比如收买被拐卖的妇女后,违背被收买妇女的意愿,阻碍其返回原居住地的;阻碍对被收买妇女、儿童进行解救的;非法剥夺、限制被收买妇女、儿童的人身自由,情节严重,或者对被收买妇女、儿童有強奸、伤害、侮辱、虐待等行为等。

上述规定,对于纠正司法实践中长期以来对收买被拐卖的妇女、儿童行为惩治不力的状况、消除司法实践中长期存在的“只要收买者没有实施虐待或阻碍解救被拐卖者的行为,对收买者之收买行为就进行无罪化处理”的曲解以及合理确定收买被拐卖的妇女、儿童罪的惩治范围,具有极为积极的意义。

备注:1991年至1999年的数据归类显示为拐卖人口分类,2000年至2019年的数据归类显示为拐卖妇女儿童分类。数据来源:历年中国法律年鉴 制图:于宗文

为解决长期以来对收买妇女、儿童者过于宽纵的问题,2015年8月29日全国人大常委会通过的刑法修正案(九),将1997年刑法中规定的“收买被拐卖的妇女、儿童,按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以不追究刑事责任”修改为“收买被拐卖的妇女、儿童,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以从轻处罚;按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,可以从轻或者减轻处罚”。这就意味着,从立法层面来看,无论如何都要追究收买方的刑事责任。

对于收买被拐卖的妇女、儿童罪而言,立法上当时之所以采取轻刑化的刑事政策,是基于总体上与该罪的社会危害性程度相吻合的考虑。尽管买和卖一般而言是相互对应的,但是从拐卖犯罪产生的诱因来看,拐卖行为的发生和收买行为之间并不一定存在着必然的关系,拐卖类犯罪预防和惩治的重点仍应放在消除犯罪原因,即打击拐卖犯罪分子上,而且,与出卖行为的多样性相比,收买行为从形式上要单纯得多。这些均决定了收买行为的刑罚配置不可能与出卖行为等量齐观,对之只能处以轻缓的刑罚。

1997年刑法第241条第6款规定:“收买被拐卖的妇女、儿童,按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以不追究刑事责任。”

按照这一规定,对于收买被拐卖妇女、儿童的行为人而言,只要其“按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的”,都可以不追究其收买行为的刑事责任。

“不追究刑事责任”,既可以理解为因收买行为人不构成犯罪而不追究刑事责任,也可以理解为虽然构成犯罪但不承担刑事责任,这对收买行为人的处罚而言没有实质区别。这样的规定主要是出于刑事政策的考虑,即减小解救被拐妇女、儿童的难度。

“可以不追究刑事责任”从其本来含义来看,也必然包含了“可以追究刑事责任”的另一层含义,但在中国的司法实践中,不追究收买人的刑事责任是一种常态。相关资料显示,目前中国能够单纯以收买妇女、儿童定罪的案例并不多。对单纯的收买行为不追究刑事责任一旦成为常态,必然就意味着收买被拐卖的妇女、儿童罪的规定大多数情况下仅仅是一种摆设,并没有在实践中发挥其应有的作用。

虽然与拐卖行为相比,单纯的收买行为社会危害性要小得多,其从来也不应是立法打击的重点。但之所以设置收买被拐卖的妇女、儿童罪,目的就是为了更好地打击拐卖妇女、儿童行为,因为拐卖的动力和源头来源于收买,立法打击买方市场是全面打击拐卖犯罪的必由之路。虽然单纯收买行为的社会危害性相对较小,但从侵犯人格尊严的角度而言,买与卖并没有本质的区别。立法上侧重于打击拐卖行为,而基本上不惩治单纯的收买行为,实际上就是仅仅突出了立法的重点而忽视了立法的全面性。

此外,中国刑法中的拐卖妇女、儿童犯罪与作为国际犯罪的贩运人口罪不完全相同之处在于,贩运人口罪主要是为了实现使被害人遭受性剥削等目的,而中国刑法中的拐賣妇女、儿童犯罪在很大程度上是将妇女卖为人妻、将儿童卖予他人收养,即以建立家庭为特征的。

《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》中涉及的那些以剥削为目的的针对拐卖被害人的犯罪,例如强迫卖淫、强迫劳动、非法出售人体器官等在中国刑法中都有相对应的罪名。在这种情况下,即便不处罚单纯的收买行为,买方的行为也会受到刑法的评价。但正因为中国大量的拐卖案件的买方并不实施以剥削为目的的行为,所以如果对其收买行为不进行评价,就会让买方全面逃脱法网的制裁。

前述《意见》中也指出:“要注重铲除‘买方市场’,从源头上遏制拐卖妇女、儿童犯罪。对于收买被拐卖的妇女、儿童,依法应当追究刑事责任的,坚决依法追究。”事实上,司法实践中不惩处单纯收买行为的现象并不完全是司法机关认识和操作上的偏差所造成的,更主要的原因是立法规定本身的问题,即对单纯收买行为的处罚过于轻缓,因此需要进行修改。

这与中国人口比例失衡有非常大的关系。有人据此认为拐卖妇女的行为是“积德”行为,解决了广大“光棍汉”通过正常途径不能解决的婚姻需求。但这不能说明拐卖妇女的行为具有正当性。毕竟,拐卖妇女犯罪是一种把妇女商品化,严重践踏妇女人格尊严的行为。

应当看到,中国拐卖犯罪的收买方与发达国家相比存在着很大的不同,即收买的目的大多不是为了进一步实施各种剥削,而是占之为妻,养之为子,这样的目的就决定了作为收买者的需求方十分庞大。一个巨大的“买方市场”由此得以形成,这在很大程度上会成为出卖行为泛滥的一大诱因。如果在刑事政策上对收买行为人过于“仁慈”,使之完全感受不到刑法的威慑力,收买被拐卖的妇女、儿童罪基本上就会形同虚设。

尽管刑事政策应该有着明确的方向性,不能把打击拐卖人不力的后果转移到收买人身上,但这仅意味着不能主张对收买行为进行过严处罚,并不代表对这类犯罪应当一概轻纵,过于轻缓。

根据1997年刑法第241条的规定,不阻碍被买妇女返回原居住地,不虐待被买儿童、不阻止对其进行解救本是守法公民应有的行为,否则应受法律制裁,但在过于轻缓政策的指导下,这在中国法律中却成为买主们不被追究刑事责任或者从宽处罚的理由。由此可以说,刑法在对待收买行为的政策上出现了偏差,即把轻缓误解为无责或一味宽纵,这对于遏制拐卖犯罪的“买方市场”而言是极为不利的。

收买被拐卖的妇女、儿童罪作为对合犯,不宜与具有对合关系的拐卖妇女、儿童罪的法定刑拉开过大的差距。而目前拐卖妇女、儿童罪的法定最低刑是五年有期徒刑,收买被拐卖的妇女、儿童罪的法定最高刑仅仅是三年有期徒刑。这二者之间存在明显的反差。这是极不合理的。

此外,拐卖和收买妇女、儿童本质上是将妇女、儿童物化的行为。“人”是社会关系的主体,不是商品,不能成为买卖的对象。刑法禁止拐卖和收买妇女、儿童罪的目的,是通过禁止将人作为商品出卖,来保护公民的人格尊严的。对收买被拐卖的妇女、儿童罪规定与具有对合关系的拐卖妇女、儿童罪过于悬殊的较轻的法定刑,容易给人造成收买与拐卖行为的保护法益有所不同的误解。

就收买被拐卖的妇女、儿童而言,实行“买卖同罪”恐怕不可能做到,不符合宽严相济刑事政策的要求,毕竟就买卖妇女儿童犯罪而言,对于卖的行为国家具有予以重惩的必要性。今后立法上在保持相对于拐卖妇女、儿童罪轻缓的基调下,应适当把握轻缓的程度,不能把轻缓等同于放纵。可考虑为收买被拐卖的妇女、儿童罪在立法上增设“处三年以上有期徒刑,七年以下有期徒刑”的法定刑幅度。

在司法层面,还是要强调违法必究,要引导广大民众形成即使是正常的传宗接代的需求也不能通过“买媳妇”“买孩子”的途径来实现的观念。

智障和精神障碍的女性的自救和向他人寻求解救的能力大大受限,再加上很多人观念上对智障和精神障碍人群的歧视,使得其在被收买后解救的难度徒然增加。这也是买卖这两类妇女的行为很难被发现乃至受到惩处的重要原因。