城市边缘区滨水绿道的使用模式与需求研究——以北京清河海淀段为例

2022-02-22陈宇琳郑舒文李雪滢

陈宇琳,郑舒文,李雪滢

0 引言

绿道以线性的空间结构串联城市和乡村的绿色空间[1],是城乡开放空间体系的重要组成部分。绿道的历史已有百余年之久,随着绿道运动的蓬勃发展,人们逐渐认识到绿道的生态、休闲、文化、审美等多元功能[2]。绿道按功能可分为生态廊道、水系廊道、休闲小径、历史文化线路等类型[1,3,4];根据尺度可划分为市区级、市级、省级、区域级等层次[4];按区位可分为城市型、城郊型、乡村型等类型,由于绿道的核心目的是连接人们的居住地和城乡风景资源,因而多呈网络结构[5]。在我国大城市进入存量更新的背景下,建设绿道是改善城乡人居环境的重要策略,也是提升城乡居民健康水平、倡导绿色低碳生活方式的重要举措。为了让绿道更好地发挥社会效益,需要研究绿道的使用模式,深入发掘使用者的需求,从而对绿道的规划设计提出针对性和精细化的指导建议。

国外围绕绿道的使用模式已有较多研究,国内尚处于起步阶段。仅有的研究主要聚焦于绿道的活动模式、使用强度和满意度等方面。在活动模式上,吴隽宇对广东增城绿道系统开展了使用后评估[6],张红云等以广州滨江绿道为例分析了邻近度对不同活动类型的影响[7]。在使用强度方面,朱战强等结合广州滨江绿道案例研究了人口密度、土地利用混合度等绿道外部环境对绿道使用强度的影响[8],谭少华等分析了设施、景观、维护等绿道内部环境对重庆九龙坡绿道使用强度的影响[9]。在满意度方面,卢飞红等分析了南京环紫金山绿道的交通、景观、设施、维护等因子对绿道总体满意度的影响[10]。总体而言,已有研究主要集中在公园、市区和乡村这些环境较均质且发展较稳定的地区。与这些地区相比,城市边缘区是城镇化发展变化最为剧烈的区域,一方面城市管理水平相对薄弱,另一方面又具有巨大的发展潜力。针对城市边缘区的绿道开展研究,是城市生态修复和城市功能修补的重要课题,也是城市更新在城市边缘区的重要抓手。

本文聚焦城市边缘区的滨水绿道,希望通过分析绿道的使用模式和提升需求,探讨以泄洪功能为主的水利工程转变为具有综合游憩功能的滨水空间的改造思路。本文试图回答以下问题:(1)在城市边缘区绿道上活动的群体有什么属性?(2)人们在滨水绿道上开展的活动具有什么特征?(3)人们对城市边缘区的滨水绿道有什么改进建议?本文将以北京清河海淀段这一典型的城市边缘区的河道为研究对象,通过问卷调查、深入访谈和活动路径空间分析,研究绿道使用者的人群属性、活动行为特征,以及对绿道的评价和改造需求,并通过分段分析,深入发掘绿道现状、活动类型和改造需求之间的关系,以期对清河的更新治理提供科学支撑,并为其他城市边缘区地区的滨水绿道空间优化提供参考。

1 研究区域概况

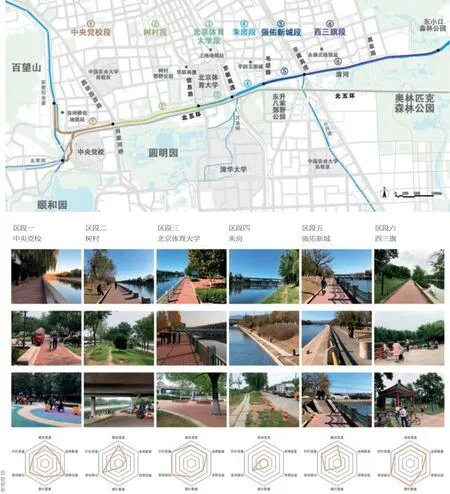

清河位于北京城区北部,流经海淀区、朝阳区、昌平区,在顺义区汇入温榆河,全长23.77km。随着北京建成区的快速蔓延,清河逐步从一条乡村的河流变为城市边缘区的绿廊,服务两岸的中心地区和西苑、清河、北苑等边缘集团。清河是北京北部重要的排水河流,周边地区的生活污水经污水处理厂处理后成为景观用水。本文的研究对象清河海淀段,西起清河源头安河闸,东至奥森公园北园,长约11.6km,具有典型的城市边缘区绿道特征。一方面,绿道沿线的建设用地和绿化空间交错,清河串联起颐和园、圆明园、东升八家郊野公园、东小口森林公园、奥林匹克森林公园等多处大型公园绿地,是北京第一道绿化隔离地区的重要组成部分;另一方面,绿道周边建设用地混杂,覆盖多种城乡社区类型,既有中央党校、北京体育大学、清华大学等高校,也包括海淀镇和东升镇的多个村庄,还包括大片新建的商品房小区。清河海淀段的河岸主要为硬质驳岸,人们活动的范围主要集中在滨水步道[11]。根据清河沿线的用地情况和河道驳岸形态,将清河海淀段划分为6个区段,分别是: 区段一(中央党校)、区段二(树村)、区段三(北体)、区段四(朱房)、区段五(强佑新城)、区段六(西三旗)。各区段滨河步道和设施景观情况如图1所示。

2 研究方法

根据清河海淀段沿线的社区分布情况,课题组选择主要人流来源的清河北岸为调查对象。调查于2019年11月19日至12月7日开展,由12位清华大学学生访员分别在清河北岸的12个主要绿道出入口实施问卷调查。为保证样本的代表性,调查时段覆盖工作日和周末的白天和晚上4个时段。问卷由访员口述问题并记录答案,并在地图上记录被访者从家到清河的路径。调查内容主要包括清河使用者的性别、年龄、受教育程度、收入等个人基本信息,使用者在清河绿道的活动类型、活动时长、活动频率、出行方式等活动行为方式,以及对清河绿道的满意度和改善建议。调查共发放问卷286份,最终回收有效问卷266份。

本文首先运用Stata软件对问卷数据进行描述性分析,了解清河使用者的基本特征和活动特征,并将调查员录入的使用者出行轨迹导入GIS系统,分析其出行距离。在此基础上开展交叉分析,了解不同区段使用者的活动特征和使用需求。为了解使用者对清河绿道的评价,对绿道使用满意度与被访者人群特征、行为特征开展相关性分析。最后,根据问卷分析结果和访谈内容,对不同区段人群的需求进行研究,进而提出具有针对性的清河绿道改造提升建议。

3 清河绿道使用模式研究

3.1 清河绿道使用者属性分析

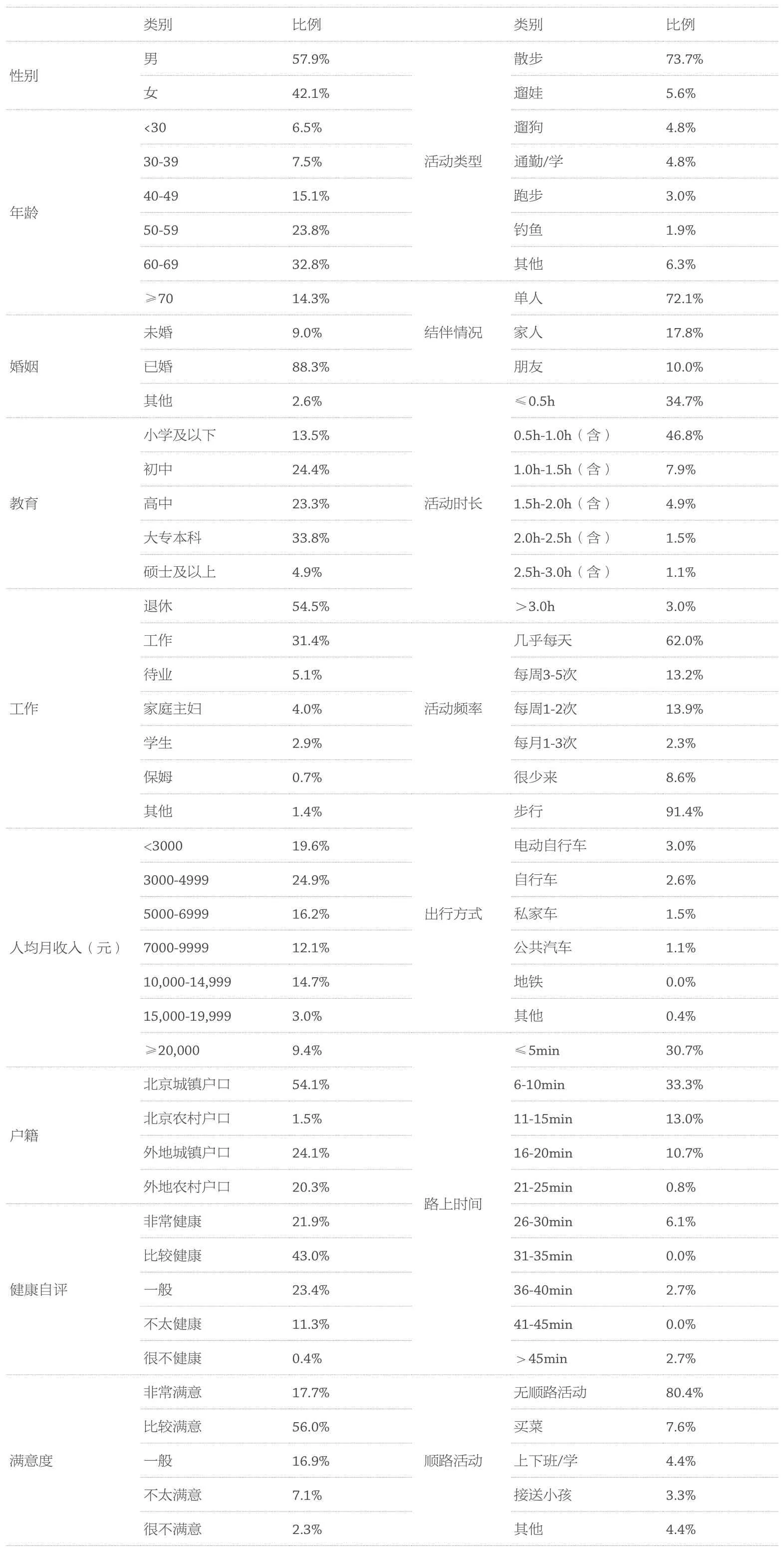

调查结果显示,清河绿道使用者具有老龄化程度高、外来人口比例高的特征(表1)。具体而言,在性别上,男性的比例(57.9%)略高于女性(42.1%)。在年龄结构上,占比较高的两个年龄段分别为60岁至69岁(32.8%)和50岁至59岁(23.8%),60岁及以上群体占比达47.2%,大大高于北京市2020年常住人口的老龄化水平(19.6%),可见清河使用者以中老年群体为主。被访者家庭化程度较高,已婚比例达88.3%。在教育水平方面,被访者中大专本科及以上水平占比为38.7%,其次是初中文化水平(24.4%)和高中文化水平(23.3%)。从工作状况看,被访者以退休人员为主(54.5%),其次是在职群体(31.4%),还有5.1%的被访者处于待业期。从收入水平看,被访者人均月收入的中位数位于5000~6999元范围,44.5%的被访者月收入在5000元以下,39.2%在7000元及以上。在户籍方面,被访者中本外地人口占比分别为55.6%和44.4%,外来人口比例高于北京市2020年全市水平(38.5%),体现出城市边缘区特有的外来人口聚集的特征。被访者总体上都认为自己比较健康,选择“不太健康”和“很不健康”的比例合计仅为11.7%。

1 清河海淀段分区段现状分析

3.2 清河绿道使用者活动特征分析

人们在清河绿道的活动具有类型单一、时长短、频率高的特点(表1)。在活动类型上,73.7%的被访者以散步为主,其他占比较高的活动类型还包括遛娃(5.6%)、遛狗(4.8%)、通勤/学(4.8%)和跑步(3.0%),但这些活动也都属于通过性活动。可见河道型绿道由于线性形态和用地局限,人们很难在岸边开展丰富的停留性活动,调查中仅发现钓鱼、晒太阳、练武术、练琴、练字等对用地要求不高的停留性活动。同样地,在活动形式上,72%的被访者选择单人前往绿道活动,仅有17.8%和10.0%的被访者选择与家人或朋友结伴活动。在活动时长上,占比较高的两个时段是0.5~1小时(含)(46.8%)和0.5小时及以内(34.7%),可见多数居民的活动时长不超过1小时。尽管活动类型单一、停留时间短,但居民前往清河活动的频率却很高,数据显示,62.0%的被访者几乎每天前往清河绿道,活动频率在每周1~2次及以上的比例高达89.1%,这充分反映出清河沿线居民对清河绿道的高度依赖。

表1 清河绿道使用者属性和活动行为特征

进一步对清河绿道的6个区段进行分段分析发现(表2),各区段在以散步为主导的共性特征之外也存在一定差异。区段一(中央党校)和区段六(西三旗)的活动类型相对较丰富,基本涵盖了通过性和停留性的各种活动,选择“其他活动”的比例也较高(分别为15.4%和7.5%)。而区段三(北京体育大学)和区段四(朱房)的活动类型则较为单一,散步占绝对主导地位(占比分别为86.7%和85.7%)。区段二(树村)和区段五(强佑新城)则介于两类之间,在散步之外还有其他类型的通过性活动,如区段五(强佑新城)通勤的比例较高(15.8%),区段二(树村)跑步的比例较高(11.5%)。

表2 清河绿道分段活动类型分析

各区段差异化的活动类型与清河绿道的环境品质有一定关系。在环境综合评价较好的3个区段中,区段一(中央党校)设置了跑步道和儿童游戏场地,区段六(西三旗)设置了廊架和观景平台,这两个区段也是停留性活动最为丰富的区段。区段三(北体)则是例外,虽然滨水空间环境较好,但因北京体育大学师生在校内有更丰富的活动场地可以选择,同时滨河步道上的多道出入口围栏也在一定程度上限制了绿道的使用,因而滨河步道上的活动较为单一。环境综合评价较差的区段四(朱房),与其他区段设置的滨水步道不同,此区段采用的是较窄的自然化钓鱼平台,且没有路灯,因而活动类型较为单一。环境品质一般的两个区段中,区段五(强佑新城)之所以通勤/学比例较高,并不是因为滨水步道的宽度更宽,而是因为原本用于通过性交通的巡河路被北侧用地所占,因而滨河步道被迫分担了通过性交通的功能;环境品质较好的区段一(中央党校)也存在类似问题,由于游憩场地占用了巡河路,滨河步道上通勤/学的比例也较高(7.7%)。区段二(树村)虽滨水步道品质一般,但路面平整,且连续长度达2km,贯通性比其他区段都好1),因此聚集了较多的跑步爱好者。

3.3 清河绿道使用者出行行为分析

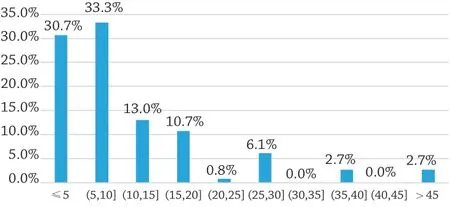

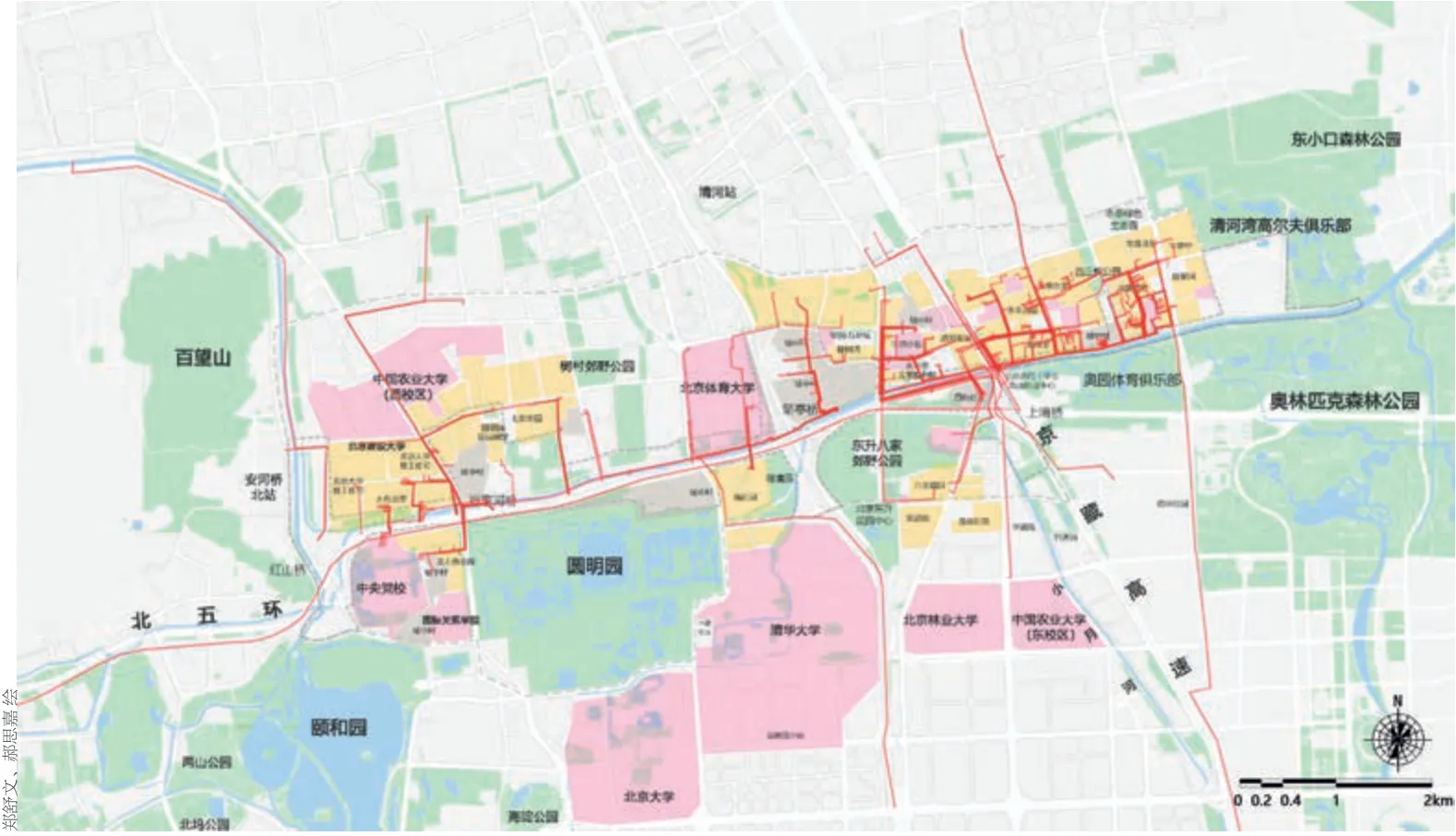

清河绿道的使用者多为河道沿线城乡社区的居民,主要采用步行方式达到清河。在出行方式上,绝大多数被访者都采用步行的方式前往清河,比例高达91.4%。被访者从家到清河的距离较短,64.0%的使用者都居住在距离清河10分钟的步行范围内,87.7%的居民都居住在20分钟的步行范围内(图2、3),可见清河深入城乡社区,是市民家门口的绿色开敞空间。对于80.4%的被访者而言,绿道是其此次出行的唯一目的地,顺路活动比例较低,反映出清河周边公共服务设施较为缺乏。在ArcGIS中计算所有被访者出行轨迹的长度,可得平均出行距离为932.9m,位于15分钟社区生活圈内,可见清河是一条典型的社区级绿道。

4 清河绿道提升需求研究

4.1 清河绿道使用者满意度评价

在对清河绿道的评价上,被访者总体持肯定态度,73.7%的被访者表示满意(表1)。按照1–5分(很不满意–很满意)评分,全区段的满意度分值为3.79,属于比较满意。6个区段按满意度从高到低排序依次为:区段三(北体,4.13)、区段一(中央党校,4.11)、区段六(西三旗、3.90)、区段二(树村、3.84)、区段四(朱房、3.68)、区段五(强佑新城、3.16)。访谈了解到,被访者之所以对清河比较满意,是因为近年来清河水质得到了明显改善。

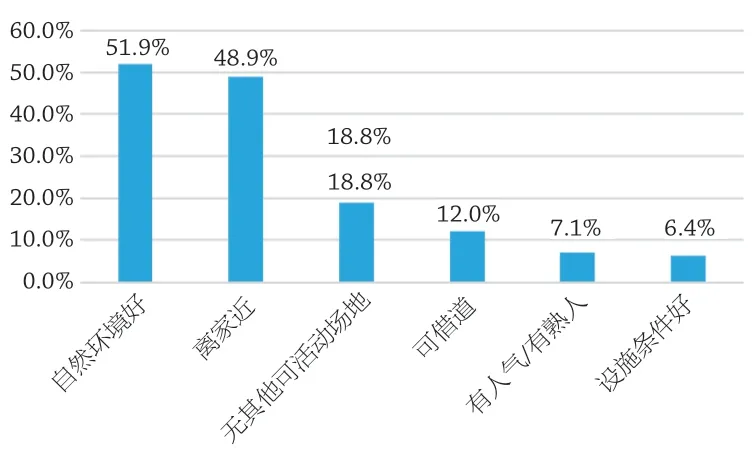

对于居民到访清河绿道的原因(图4),约有50%的被访者选择“自然环境好”(51.8%)或“离家近”(48.9%)。值得注意的是,“无其他活动场地”位居第三。清河地处北京第一道绿化隔离地区,沿线有颐和园、圆明园、东升八家郊野公园、东小口森林公园、奥林匹克森林公园等多处大型公园,这些公园虽然面积大、品质高,但因封闭管理可达性较差,因而线性开放的清河绿道成为人们日常健身活动最主要的去处。此外,“可借道”也反映出居民使用清河的多元方式。而因“设施好”或“有人气”来到清河绿道的受访者比例最低,这也体现出设施缺乏和活力不足是清河的突出短板。

2 清河绿道使用者从家到清河的出行时间(单位:分钟)

3 清河绿道使用者从家到清河的出行轨迹

4 清河绿道使用者使用绿道的原因

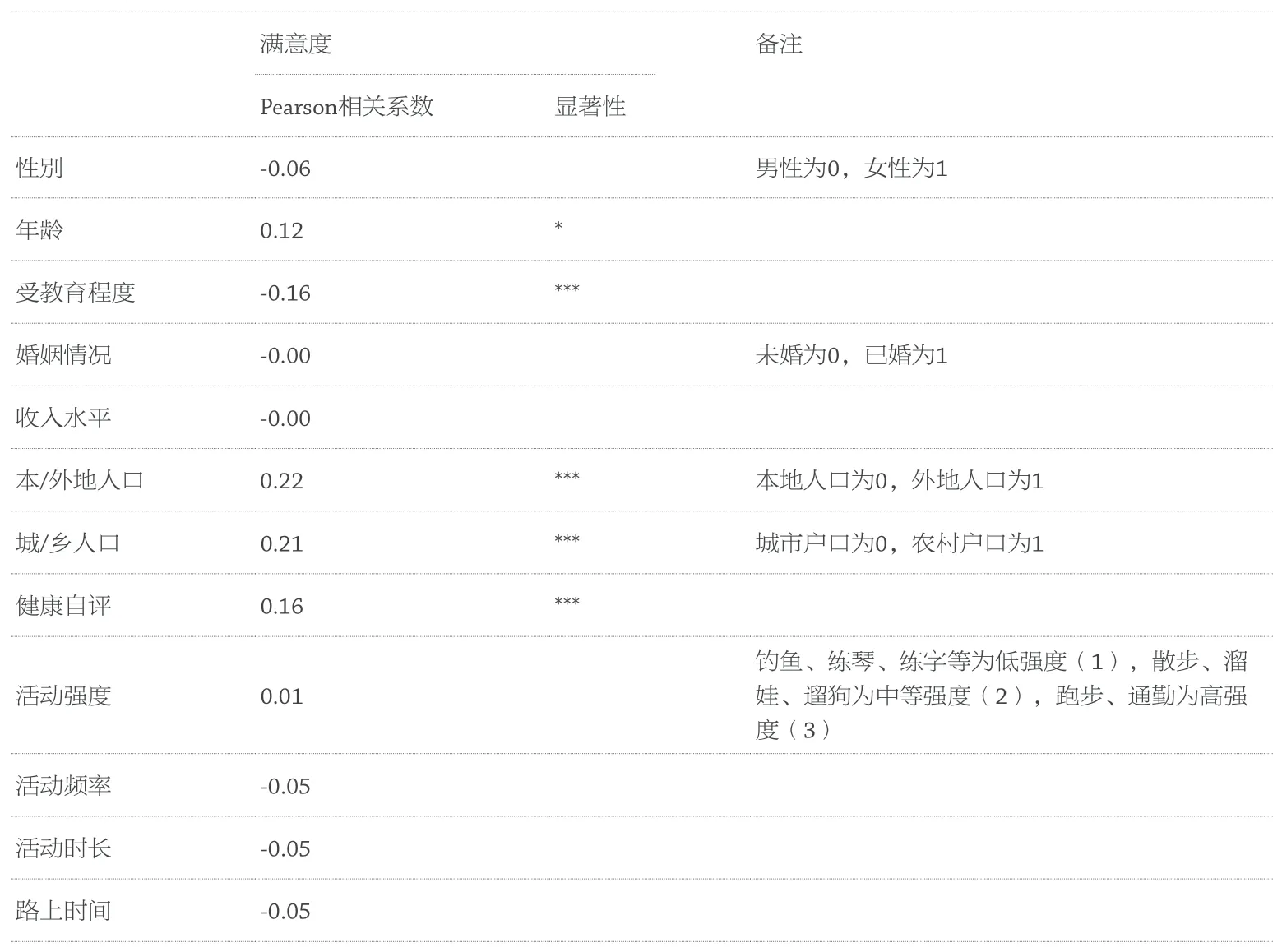

采用Pearson相关性分析建立使用者不同属性与满意度的关联性。分析发现,年龄、受教育程度、本外地户籍、城乡户籍与绿道满意度具有显著相关性(表3)。年龄与绿道满意度呈较显著正相关,说明随着年龄的增大,居民对清河的满意度更高。受教育程度与绿道满意度呈显著负相关,反映出高学历群体对清河有更高的期待。非京户籍居民对绿道的满意度显著高于京籍居民,农村户籍居民的满意度显著高于城镇户籍居民,体现出城市边缘区多元群体满意度的差异,说明清河绿道这条曾经位于郊区的排洪河道与建成区内的景观河道相比还有较大差距。健康自评与满意度呈显著正相关,表明健康状况更好的居民对清河更满意。

表3 清河绿道被访者属性特征和行为特征与满意度的相关性分析

4.2 清河绿道使用者提升需求分析

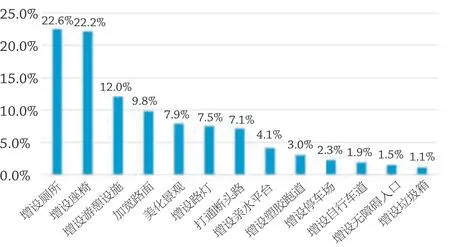

本次调查还了解了清河使用者对绿道改善的建议,每人限选3项(图5)。数据显示,被访者最迫切需要改善的是增设厕所和增设座椅,比例分别为22.6%和22.2%,这两项设施对于以老年群体为主的清河使用者而言尤为迫切,其缺失也是制约人们在清河长时间活动的重要原因。与此同时,被访者对增设游憩设施(12.0%)和加宽路面(9.8%)的诉求也很强,这是改变现状活动类型单一、停留性活动少的重要举措。此外,被访者对美化景观、增设路灯、打通断头路的诉求也较强,这反映出清河绿道在安全性、连通性和景观方面有待提升。相对而言,被访者对增设亲水平台、塑胶跑道、停车场、自行车道、无障碍入口、垃圾箱等方面的需求较弱。总而言之,对于清河这条社区级绿道,人们对提升基本设施服务的要求最为迫切,这也是进一步提升绿道品质的前提。

进一步从安全、舒适、愉悦3个层次,分段分析使用者的主要需求(图6)。在安全层面,被访者的主要诉求集中在夜间照明不足、连通性差和基本路权无保障等方面。具体而言,区段四(朱房)被访者对增设路灯的需求最强,占比达35.7%,此区段不仅钓鱼平台上没有路灯,巡河路上也没有路灯,且周边均为待开发用地,夜间基本属于漆黑状态,因此亟需增设路灯,保障基本的人身安全。在连通性方面,区段三(北体)被访者对打通断头路的需求最强,占比达33.3%,滨河步道上的多道出入口围栏、京包闸管理用房和京新高速对东西向交通的阻隔,严重影响了通行的便利性,亟需打开卡口。此外,还有4个区段提出了加宽路面的需求,分别是通勤活动较多的区段一(中央党校)和区段五(强佑新城),人流量较大的区段六(西三旗),以及仅设置钓鱼平台的区段四(朱房)。对于区段一和区段五电动车、自行车和人行混行的局面,亟需把被侵占的巡河路重新开放,为通过性交通提供专门道路,从而减少快速的通勤交通对滨河步道使用者的威胁。

在舒适层面,增设厕所和增设座椅是所有段都十分迫切的需求,占比在各区段排序均位于前1/3。清河绿道主要依托水利工程展开,绿道基础设施相对缺乏,而厕所和座椅恰恰是清河绿道使用者主体老年人活动的必需设施,因此也是清河绿道改造需要优先解决的问题。

在愉悦层面,增加游憩设施是所有区段被访者的需求,尤其是城市社区段,除了已设置游憩设施的区段一(中央党校)之外,其余3个区段都对增设游憩设施都提出了较高的需求,包括区段三(北体)、区段五(强佑新城)、区段六(西三旗)。同时,各区段也对景观美化提出了期待,尤其是景观绿化水平较低的区段四(朱房),有高达21.4%的被访者选择此项。此外,增设亲水平台也是斜坡式硬质驳岸区段被访者希望改善的方面,具体包括区段一(中央党校)和区段二(树村)两个区段。

5 结论

在我国大城市进入存量更新的背景下,城市边缘区的绿道建设是城市生态修复和城市功能修补的重要课题。本文以北京清河海淀段这一典型的城市边缘区绿道为研究对象,通过问卷调查、深入访谈和活动路径空间分析,对绿道的使用模式和提升需求进行研究,主要有以下结论:

5 清河绿道使用者提升需求分析

6 清河使用者分段提升需求分析(一档为10%)

(1)清河绿道的使用者具有老龄化程度高、外来人口比例高的特征。居民依托水利工程本体开展的活动,类型较为单一,多为以散步为主的通过性活动,停留性活动很少,且单次活动时间较短。但居民对清河的依赖程度很高,大部分使用者来自清河周边1km范围内的城乡社区,绝大多数使用者都步行前往清河,且活动频率非常高,这反映出清河绿道是一条典型的社区绿道。

(2)清河使用者对清河的总体满意度较高,自然环境好和离家近是主因;不同使用者对绿道的满意度存在差异,受教育程度越高的使用者对绿道的满意度越低,城镇人口的满意度显著低于农村人口,本地人口的满意度显著低于外来人口,体现出清河绿道还有很大的提升空间。

(3) 根据使用者的需求,从安全、舒适、愉悦3个层面提出清河绿道改善建议。在安全性方面,应重点解决夜间照明不足、连通性差和道路被侵占等问题,保障绿道的基本使用功能;在舒适性方面,增设厕所和座椅是使用者最迫切的需求,这也是营造老年群体友好的绿道环境、延长人们活动时长的关键所在;在愉悦层面,增设游憩设施是所有区段的共性需求,也是丰富绿道功能的重要举措;此外,部分区段还需美化景观、增设亲水平台,以提高绿道的景观性和亲水性。

本研究深化了对城市边缘区绿道的使用者属性、活动特征和使用需求的认识,对清河绿道的更新改造提供了科学支撑,也可供其他城市边缘区的滨水绿道空间优化参考。期待未来能进一步结合实践,推动清河绿道的改造提升,营造以人为本、开放包容、富有活力的滨水空间。□(致谢:感谢清华大学薛宇琦、郑含蓓、郝思嘉、吴其正、姜欣然、刘翘楚、杨鑫、刘泓显、纪雨佳、张晴、王晨曦、李梦晗、洪千惠、熊小虎、翟灿灿、冯松超等同学在问卷调查和数据分析阶段的大力支持。)

注释

1) 6个区段中只有区段六的步道连续长度长于区段二,但区段六人流量大,且有多个休憩平台节点,在一定程度上限制了跑步这种连续快速运动的开展。