大城市边缘区滨水空间发展初探——以北京清河海淀段为例

2022-02-22陈宇琳王英

陈宇琳,王英

水是城市的生命线,世界上很多大城市都因水而生、因水而荣,滨水空间也往往是城市发展最早、最具活力的地区[1-2]。近年来,随着我国大城市的快速蔓延,很多位于城郊的水系逐步纳入建成区,成为城市重要的绿色开放空间。然而,已有滨水空间研究主要聚焦于上海黄浦江和苏州河、广州珠江等大城市中心区的河流[3-4],对于大城市边缘区河流的研究又多局限于河道治理,很少探讨周边地区的发展。

在我国城镇化进入高质量发展的新阶段,建设绿色、宜居、活力的城市边缘区,是城乡人居环境高质量发展的内在要求。城市边缘区是城市和乡村的交界地带,也是让城市走进风景、让风景走进城市的关键地区。一方面,城市边缘区生态环境本底良好,具有生态空间与城市空间融合的巨大潜力;另一方面,城市边缘区又因城乡用地混杂、管理相对薄弱,生态空间与城市空间融合发展面临很大挑战。住房和城乡建设部于2017年提出全面推进“生态修复、城市修补”工作,如何利用滨水生态廊道整合周边资源,带动城市边缘区的高质量发展,是我国城市更新的重要议题。

城市边缘区是城市化进程最剧烈的地区,长期受到地理学和城乡规划学领域学者的关注[5]。顾朝林等从人口、社会、经济、土地利用、地域空间等方面分析了我国大城市边缘区的特征,认为其在人口特征上体现为城乡人口混居,在社区结构上农村社区不断被城市社区侵入进而演化成城市社区,在经济上多以工业区的形式嵌入,在用地上城乡用地相互交错,并多被城市市政设施所切割[6]。刘玉等从经济、制度、规划和历史因素等角度分析了北京市海淀区城乡结合部的发展机制,认为存在居民构成复杂、外来人口规模大、土地产权复杂、新兴产业区难以与当地传统产业对接、基础设施落后等问题[7]。

本文将采用城市边缘区的分析视角,以位于北京北部城市边缘区的清河海淀段为案例,通过梳理水系、产业、基础设施、人口等人居环境关键要素的演变过程,总结大城市边缘区滨水空间发展面临的主要问题及其成因,在此基础上提出滨水空间更新改造思路,为探索以滨河地区更新为切入点的大城市边缘区发展提供参考。

1 研究区概况

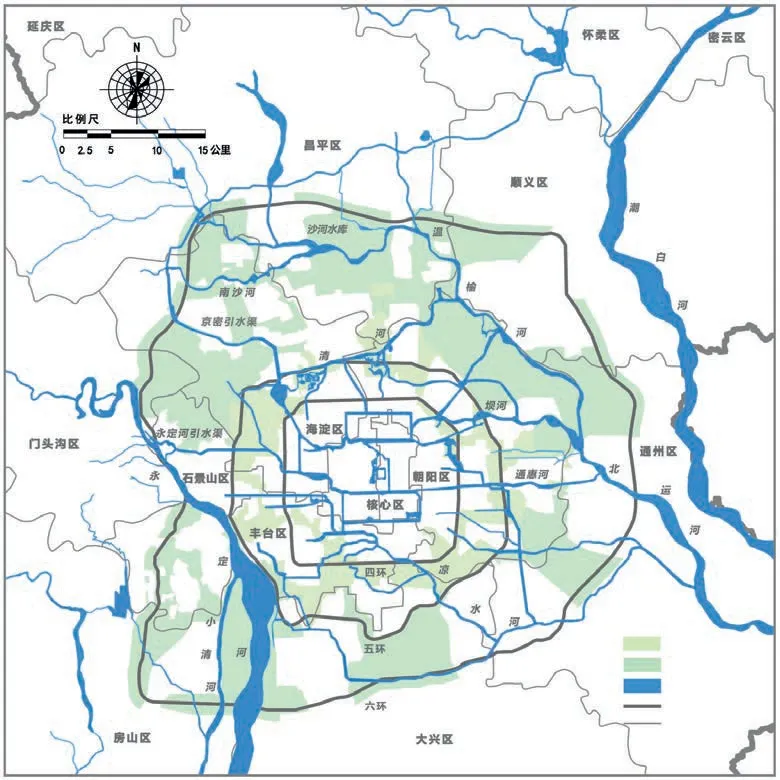

本文的研究对象是北京清河海淀段。清河位于北京主城区的北部,是一条典型的大城市边缘区河流。从自然环境看,清河是北运河上源温榆河的支流,西起青龙桥,流经海淀、朝阳、昌平、顺义四区,最终汇入温榆河,全长23.77km,流域面积210km2[8]151(图1)。在北京市域内大清河、永定河、北运河、潮白河、蓟运河五大水系中,北运河流域是人口最密集、经济最发达、城市化水平最高的流域[9]。北运河水系在不同的城市区位发挥着不同的功能,其中中心城区的河流主要为景观用水,城郊河流主要用于排水,远郊河流主要为一般景观用水和农业用水[9]。清河作为城郊河流,是北京市区北部重要的排水河流,接纳肖家河、清河、北苑污水处理厂的再生水。

从人文环境看,清河位于北京北部的城乡结合部。最新版的《北京城市总体规划(2016年―2035年)》将北京市城乡结合部范围界定为“四环路至六环路范围规划集中建设区以外的地区,主要包括第一道绿化隔离地区、第二道绿化隔离地区,总面积约1220km2。”清河海淀段位于北五环沿线以及北五环与北六环之间,串联了颐和园、圆明园、奥林匹克森林公园,以及东升八家郊野公园、东小口森林公园等多处大型绿地,是北京第一道绿化隔离地区的重要组成部分(图1)。

1 北京清河区位图

2 清河树村段

3 清河强佑新城段

4 清河西三旗段

2 清河沿线地区人居环境的演变

借鉴城市边缘区分析框架,从水系治理、产业发展、基础设施建设、人口增长4个方面对过去20年北京城市快速扩张阶段清河沿线地区人居环境的变迁进行研究。

2.1 水系治理

明《长安客话》记载,清河“以水清冽故名”。清河因“清”得名,但在过去很长一段时期却被“污”困扰。清河水系的演变,见证了沿线地区从昔日荒郊野外到今日繁华都市的巨变,也见证了北京城市边缘区人居环境治理的历程。

清河发源于香山山麓和玉泉山,以北旱河为上游,是“三山五园”水系的重要组成部分。清河在清代承担着重要的漕运功能,粮草从京杭大运河北上,经通州转至温榆河,再经清河供给在圆明园周边驻守的八旗军兵。今天在上清桥东北隅,仍能看到建于清康熙四十五年(1706)的本裕仓营房遗迹。

新中国建国后的清河治理可追溯至1950年代。1951年对清河进行了疏挖治理,1959年建清河闸,壅水灌溉。到了1970年代后期至1980年代,又按照20年一遇洪水标准对清河及其支流进行了全面治理,并建设了肖家河、树村、清河等5座节制闸和2座桥闸[8]151。建于清末民国初期的清河毛纺厂因清河而生,但同时也是清河最大的污染源。1980年代以来,为迎接1990年北京亚运会,北京市政府对清河进行了治理;亚运会期间,清河沿线毛纺企业停工以及之后毛纺企业减产,清河水质得到暂时好转[10]。1990年代以来,随着建材和家具等企业在清河沿线落户,清河再次成为排污河道。

2000年,清河治理一期工程开工,对安河闸–下清河闸段10.16km的河道进行了疏挖护砌,改扩建闸4座、桥7座,新建闸涵3座,建设雨水干线入河,并铺设截污管线将污水集中,实现了雨污分流[8]151-152。同年,清河污水处理厂开始建设,日处理污水200,000m3,基本满足排污需求[10]。随着城市继续扩张,清河沿线开始大规模开发居住区,生活污水成为清河新的污染源。2004年,清河再生水厂(二期)建成,日污水处理量达到400,000m3。2006年为迎接2008年北京奥运会,清河治理二期工程开工,对下清河闸―清河与温榆河汇合口段13.4km的河道进行治理,实现了清河全线河道及闸门的自动监控[8]152-153。清河、肖家河、北苑3座污水处理厂和再生水厂的日处理能力达到500,000m3,对全线污水进行了有效处理。

2010年以来,随着清河沿线的居民数量继续骤增,清河水质再次告急。北京市在清河再生水厂一期和二期的基础上,于2012年又规划建设了清河再生水厂(三期),日总处理能力达550,000m3[11]。2013年以来,北京市连续推行3个污水治理三年行动计划。2014年,市排水集团建设供水管道,将清河污水处理厂的100,000m3再生水上调到上游的安河闸,用于环境用水[12]。2016年,清河北岸污水管线全线贯通。2016年底,随着北京市全面推行河长制,清河由沿线4区和13街镇共17位河长共同管理[10],清河的管理进入正轨。

如今的清河,随着水质的改善,逐渐成为周边居民重要的户外活动场所,而且还吸引了大量白鹭在此栖息,成为摄影爱好者的乐园(表1,图2-4)。

表1 水质状况

2.2 产业发展

清河沿线地区在历史上有青龙桥镇、清河镇两座古镇,其中清河镇因地处出京要道,有“京北第一门户”之称。清末民初,陆军部利用清河水源,在清河沿线建设清河制呢厂。新中国成立后,清河制呢厂发展成为清河毛纺织厂、北京毛纺织厂、北京绒毯厂,清河镇也因此成为北京市最大的轻工毛纺织基地[13]。1980年代以来,随着纺织行业的转型,毛纺企业外迁,清河地区的产业发展进入新阶段。一方面,以中关村科技园为代表的高新技术产业园依托高校资源,在清河沿线地区涌现;另一方面,随着城市建设区的不断扩展,农贸市场、建材市场、家具市场、汽车修理市场等一大批乡镇企业在城乡结合部发展起来。随着产业的发展,位于城市边缘区的城中村和城边村因租金低廉、交通便利,吸引了大量外来人口前来居住。2000年以来,随着五环路的建成,清河两岸的建设也进入快速发展期,大量居住区在清河北岸建设起来,城乡社区日益交错混杂。

2.3 基础设施建设

基础设施是推动城市向外扩展过的引领性要素,因而在城市边缘区多优先建设。清河海淀段也是如此。自2000年以来,大量交通基础设施在清河沿线地区建成。在东西方向,紧邻清河的五环路于2000年开始建设,2003年建成通车。在南北方向,穿过清河边缘组团的京藏高速北京段于1996年开始建设,2001年建成通车。位于清河边缘组团西侧的地铁13号线于1999年开始建设,2002 年建成通车;位于同一个交通廊道上的基础设施还包括京新高速北五环至北六环段(2009 年开始建设,2014 年建成通车)和京张城际高铁(2016 年开始建设,2019年建成通车)。“一横两纵”交通廊道既带动了清河沿线地区的快速开发,也对城乡用地造成了分割。

2.4 人口增长

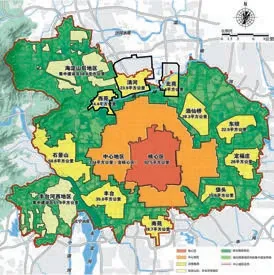

过去20年来,产业的快速发展和基础设施的大量建设,带动了清河沿线地区人口的快速增长。以清河两侧2km范围涉及的街镇为统计范围,分析人口普查数据发现,2000年,清河沿线地区有常住人口为76.94万;2010年,常住人口迅速增长到194.39万;2020年,又进一步增长到207.6万。20年来,清河地区人口累计增长170%,其中2000年至2010年增速最为迅猛,增长了153%。分区来看,20年来,海淀区清河沿线常住人口从55.77万人增长到91.65万人,增长了64.3%;昌平区清河沿线常住人口从8.67万增长到74.76万,增长了762.0%;朝阳区清河沿线地区常住人口从12.50万增长到41.20万人,增长了229.6%。分街镇分析发现,近20年来清河沿线所有街镇的常住人口都有所增长,其中上地街道、东小口地区(包括天通苑北街道、天通苑南街道、霍营街道)、北七家镇、崔各庄地区等城市快速扩张地区的常住人口增长都超过5倍(图5、表2)。

表2 2000–2020年清河沿线区段常住人口数量和增长率

3 大城市边缘区滨水空间发展问题分析

通过梳理北京清河海淀段人居环境的演变过程,可以看出清河地区具有水系治理挑战大、基础设施分割严重、产业高度分化、城乡社区混杂、居住人口密度高等大城市边缘区特征。要想以滨水空间的更新改造带动城市边缘区的高质量发展,需要处理好以下几方面问题。

3.1 消极河道与活力水岸的矛盾

清河作为北京北部重要的排水河流,长期以来的治理思路是以排水行洪为导向。2014年清河利用污水处理厂的再生水营造水景之后,水质大有提升,近年以Ⅱ类为主,但仍有个别月份为IV类甚至V类,不适于人体直接接触(表2)。且水量有限,河道边坡有大面积硬质驳岸裸露,而河闸管理用房又占地过大,造成滨水步道多处受阻。

6 清河串联西苑、清河、北苑三个城市边缘组团。改绘自《北京城市总体规划(2016年-2035年)》中心城区空间结构规划图

7 朱房城中村内的清河汉城遗址

8 从清河移至小月河的清河古桥

尽管如此,清河仍然以其线性开放的空间优势,成为城市边缘区居民重要的健身活动场所。一到工作日的傍晚和周末,清河沿线地区的居民纷纷到此遛弯、遛娃、遛狗,清河两侧各3m宽的滨水步道上人流如织。如何让百姓更好地亲水、近水,是清河未来发展亟待解决的问题。

3.2 过境通道与可达街道的矛盾

城市边缘区在交通建设方面面临两大挑战。一方面是过境交通对城市边缘区的分割。“一横两纵”3条交通廊道都对清河滨水空间产生了重大影响。其中“一横”北五环从红山桥至毛纺路约6km长的范围基本与清河河道重合,对清河两岸造成了隔阂,导致实际服务范围减半,限制了清河及其串联绿地发挥应有的社会效益。“两纵”京藏高速和京新高速通道是清河绿廊最主要的两处断点,影响了绿道的贯通,并造成周边地区机动车拥堵。

另一方面是道路建设严重滞后于城市建设。清河沿线地区的建设主要集中在西苑、清河、北苑3个城市边缘组团(图6)。这3个组团的发展遵循了“指状生长―充填―蔓延”的空间扩张规律[6],在发展初期,组团沿着圆明园西路、京藏高速、北苑路“指状生长”,与中心城区的纵向联系紧密。之后,随着组团功能的不断丰富,组团间的横向联系日益加强,尤其是清河组团西侧的上地科技园,作为重要的就业目的地,吸引了大量周边居民就业,3个组团之间的东西向交通需求量非常大。然而,由于城市边缘区城乡社区交错、用地碎片化、大型基础设施割裂等特征,组团内部和组团之间的断头路、道路错位等问题突出,缺乏基本的横向交通联系。在这一状况下,清河两侧狭窄的巡河路承担了大量穿过性交通,与居民的滨水健身休闲活动多有矛盾,影响了滨水绿廊的安全可达。此外,清河从一条郊区河流变为一条高密度建成环境中的河道,亟需加强跨河联系,以方便周边居民生活,提高绿道使用率。

3.3 文化碎片与特色场所的矛盾

清河地区历史悠久,山水形胜独具特色,历史文化遗存丰富,形成了以河流为纽带的山水文化网络。在山水格局上,清河发源于北京湾的山水交汇处,源于西山,从楔入北京城的红山口流出,孕育了“三山五园”这一独特的山水胜地。但由于缺乏前瞻性的保护规划,山川形胜在大型基础设施的挤压下无法彰显,如北五环选址紧贴清河南岸,割裂了由清河、圆明园以及二者之间的京西稻田构成的历史文化生态系统[14],破坏了历史文脉的整体性。

在文化遗存上,清河地区至今仍留存多处标志性的历史文化遗迹。例如,朱房的汉代清河古城遗址是汉代重要的防御性军事基地、冶铁作坊要地和民族贸易中心[15],汉城遗址也是北京地区唯一保存至今的汉代城垣遗存。又如,建成于明永乐十四年(1416)的清河桥,展现了高超的石拱桥建造技艺,是出京城北上的重要交通节点,清河镇因而有“京北第一门户”之称。清河镇乾隆在巡游塞北的途中曾两次经过清河桥并留下御制诗,“长虹饮明波,游龙连万骑”(《乾隆十二年御制过清河桥诗》),描绘了清河一带优美的自然风光。如今,这些重要的历史文化遗存都散落埋没于碎片化的城乡用地中,鲜为人知(图7、8)。

3.4 割裂用地与共享空间的矛盾

10 清河南岸巡河路和滨水步道被高尔夫球场占用(朝阳区段)

11 清河巡河路和沿河街区之间的绿化带被栏杆包围

清河作为一条跨4区13街镇的区域性河流,虽然各区之间水系相连,但区与区之间缺乏统筹。例如,清河在海淀区的最后3.8km由朝阳区和海淀区南北共治(图9)。北岸属于海淀区西三旗街道和东升地区,其中西三旗街道是典型的高密度居住区,人口稠密,绿色开敞空间十分有限,区域内仅有的西三旗公园和西小口公园均为高压走廊的防护绿带,清河沿岸因而成为居民仅有的健身休闲场所,不宽的滨水步道上门庭若市。而南岸由朝阳区奥运村街道管辖的奥园体育俱乐部,却将本应开放的清河巡河路和滨水步道私有化管理,从京藏高速到黑泉路近2km的滨水步道长期无人问津(图10)。

不仅如此,在一区之内,由于城乡用地管理观念的不同,造成人为的空间割裂。例如,由村集体管理的绿化带等空间多封闭管理,各自为政,导致绿地相邻却不相通,成为“生态孤岛”,进一步限制了清河绿道与周边用地的融合发展(图11)。

4 结论

在我国城镇化高质量发展的新阶段,本文以北京清河海淀段为案例,探讨利用滨水生态廊道整合周边资源进而带动城市边缘区发展的思路。论文基于城市边缘区的分析视角,梳理了清河沿线地区人居环境的演变过程,归纳了水系治理挑战大、基础设施分割严重、产业高度分化、城乡社区混杂、居住人口密度高等城市边缘区特征。在此基础上,总结了消极河道与活力水岸、过境交通与可达街道、文化碎片与特色场所、割裂用地与共享空间等主要矛盾。

由此可见,大城市边缘区滨水空间的发展既需要对河道本身的空间环境进行改造,又需要对乡村低质量发展的短板进行补齐,还需要对城乡结合部长期以来碎片化发展造成的分割局面进行缝补。只有对滨水空间所涉及的自然、人类、交通、居住、支撑等人居环境各个系统进行综合协调规划,才能带动大城市边缘区人居环境品质的整体提升。依照这一思路,对清河海淀段提出如下发展建议:

(1)在水岸营造方面,需要探索可行的生态化手段净化水质,在更大范围统筹水系补给水量,并积极探索清河沿线大型公园开放的可行性,让清河真正发挥绿廊的作用,将丰富的生态景观和文化遗产引入居民的生活。

(2)在交通可达方面,需要重新考虑大型基础设施的定位。五环路在21世纪初期建设时主要考虑的是过境交通功能,在20年后的今天,需要对其社会、生态、文化影响进行综合评价,探讨道路选线和建设形式的新思路。同时,需要将清河、北苑等边缘组团完整纳入中心城区进行系统性研究,尽快完善地区的交通路网体系。

(3)在历史文脉方面,应加强对历史文化遗存和山水格局的整体保护,以滨水空间更新为契机,带动周边历史文遗存的复兴,与清河地区的新社区、新生活交相辉映。

(4)在空间管理方面,亟需加强跨区统筹协调,转变村集体“一亩三分地”的管理观念,推动公共空间资源的开放与共享。□(致谢:特别感谢清华大学建筑学院边兰春教授对清河滨水空间更新整治研究的悉心指导。感谢清华大学环境学院文湘华教授对清河水质研究的帮助,以及社会科学文献出版社赵娜博士提供清河历史文化遗存相关资料。清华大学李梦晗、李雪滢、洪千惠、翟灿灿等参与了清河调查分析与图纸绘制工作,在此一并致谢。)