乡村振兴战略背景下高职院校涉农专业设置与产业结构适配性研究

2022-02-16曹美苑

曹美苑

(广东环境保护工程职业学院,广东 佛山 528216)

引言

乡村振兴战略是党中央基于我国实现“两个一百年”奋斗目标和新时代我国社会主要矛盾发生变化作出的重要战略决策。高职院校作为现代职业教育体系的中枢,其涉农专业发展质量高低,直接决定着乡村振兴的目标任务是否能够顺利完成[1]。伴随着我国农业的现代化转型,农业对专业人才需求的数量、规格、结构都将发生变化,这对高职涉农专业的发展提出了新要求。与此同时,乡村振兴与农业现代化进程的叠加将加速农业与二三产业的融合,为高职涉农专业的发展开辟新的空间[2]。在乡村振兴和农业产业结构转型升级大背景下,研究高职涉农专业设置与产业结构适配的调整优化策略,构建适应区域产业发展需要的专业结构,对保持专业竞争力和生命力、培养区域农业发展的适需人才、促进农业高职教育可持续健康发展具有重要的现实意义。

1 广东省第一产业结构状况

2020年广东省第一产业生产总值为7543.28亿元,其中农业产值为3769.26亿元,林业产值为414.29亿元,畜牧业产值为1778.18亿元,渔业产值为1581.54亿元,占生产总值的比重分别为49.97%、5.49%、23.57%、20.97%,畜牧业产值超过渔业产值,形成了农、牧、渔、林的产业格局。2019年、2020年,广东省第一产业产值增速分别达到13.5%、9.8%,增速明显。

图1 广东省近5a第一产业结构变化态势注:数据来源于广东统计信息网。

2 广东省高职涉农专业设置现状

2.1 开设涉农专业的高职院校地域分布情况

乡村振兴涉及的专业以农林牧渔大类为核心。到2021年,广东省共有95所高等职业院校,学生人数约为80万人,开设农林牧渔大类招生的高职院校共16所,占16.8%。这些高职院校主要分布在广东省内11个地级市,其中广州5所,佛山2所,其余9所主要分布在粤西粤北地区,与省内传统农业产业布局相适宜。

图2 开设涉农专业的高职院校分布情况

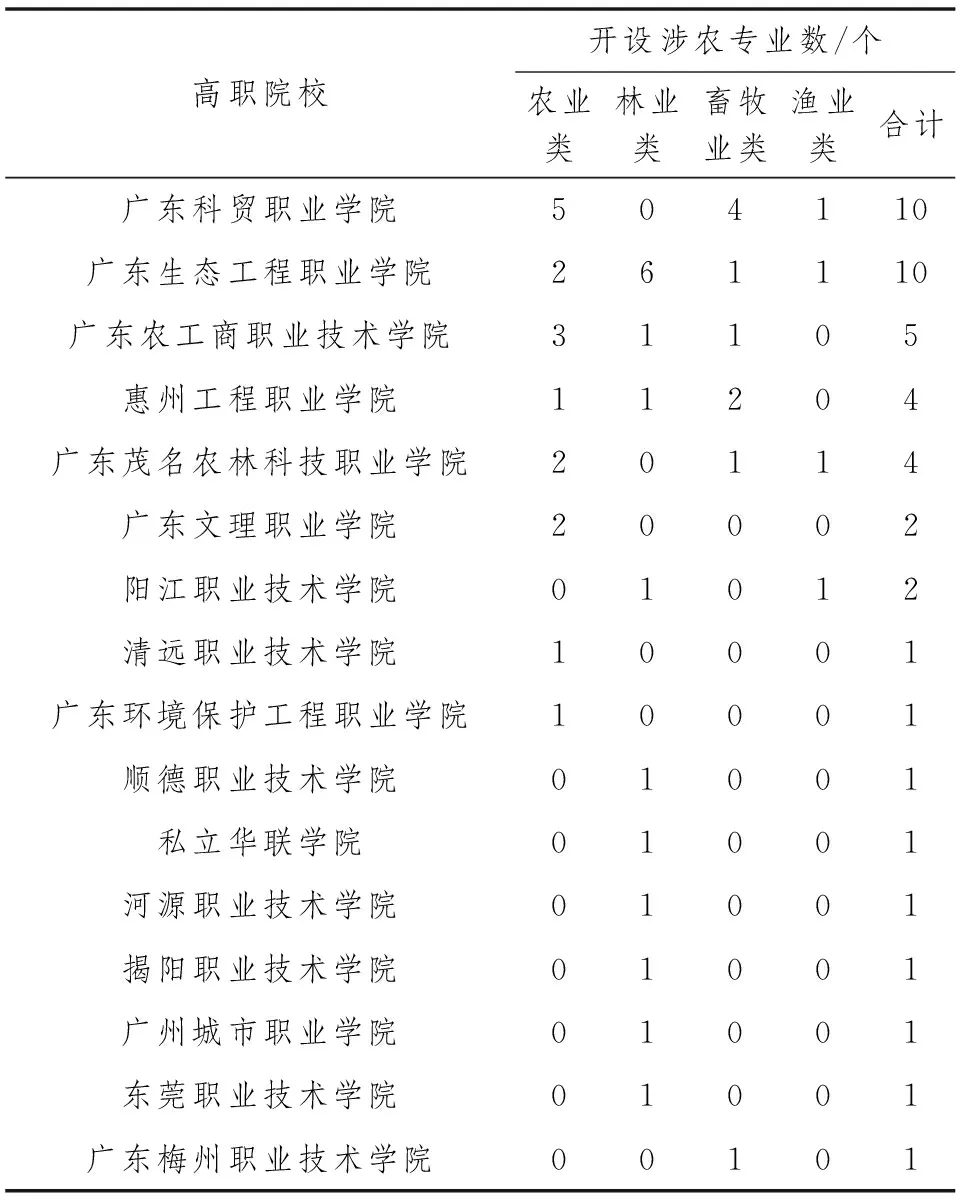

表1 各高职院校开设涉农专业情况表

开设涉农专业的16所高职院校中,9所高职院校仅开设了1个涉农专业,2所高职院校开设了2个涉农专业,农林牧渔4类专业均开设的仅有广东生态工程职业学院1所高职院校。这充分反映出广东省高职院校“轻农、去农、离农”现象较为严重,涉农专业在高职院校中势力单薄、数量稀少、类型单一。

2.2 高职院校涉农专业设置现状

截至2021年,广东省16所高职院校共开设19个农林牧渔类专业,仅涵盖了高等职业教育的农林牧渔专业大类(48个专业)的39.6%,仍有29个专业设置空白。开设的19个专业主要是就业面向范围较广、普适性较强的专业,而观光农业、农村信息管理、农业机械应用、中草药栽培与加工技术、烟草栽培与加工技术、食用菌生产与加工技术等针对性较强的新兴专业均没有开设,多个专业设置空白,这与高职教育倡导的精准培养目标有所偏移。

涉农专业布点数共65个,平均专业布点数为3.42个,其中2021年专业布点数增长迅猛,开设涉农专业的高职院校数量有所增加,这与国家大力弘扬乡村振兴、发展现代化农业密切相关。专业布点数最多的是林业类(占35.4%),其次为农业类(占33.8%),渔业类专业设置较为稳定,这与招生规模排名基本一致。专业布点数超过10的专业类别仅有林业类,与广东省高职院校财经商贸、旅游、电子信息、装备制造等类别专业布点数形成鲜明对比,充分折射出广东省高职院校重商轻农的现象。目前,农林牧渔业还是以劳动密集型为主,低端劳动力供给较多,中高级技能型和技术型人才缺口较大[3]。高职涉农专业数量稀少、内容单一,专业设置存在一定的盲目性和随意性,专业设置创新意识不强,同质化现象明显,数量众多的农业类专业被削减或压缩,职业院校“轻农、去农、离农”现象十分严重。与此同时,高职涉农专业毕业生愿意选择服务农业的比例仅为53.59%,专业就业相关度较低。办学目标定位和发展方向均背离了乡村振兴战略需求。

表2 广东省高职院校涉农专业设置情况

2.3 涉农专业结构与产业结构的适配性分析

目前常用产业结构偏离度作为衡量产业结构的核心指标[4]。具体计算公式:

Dc=(Xi/Xt)/(Yi/Yt)-1

式中,Dc代表结构偏离系数;Xi/Xt为第i类产业GDP构成比;Xi指第i类产业的产值;Xt指产业总产值;Yi/Yt为第i类产业专业结构比值;Yi指第i类产业专业数;Yt指产业总专业数。根据产业结构比重与专业结构比重进行计算,结构偏离度绝对值越小,两者之间关系越协调;反之,两者之间关系吻合度越差[4]。

由表3可知,畜牧业类专业吻合度较好,林业、渔业类专业吻合度较差,专业结构呈现林业对应专业偏多、农业和渔业对应专业偏少的明显特征。《广东省新型城镇化规划(2016—2020年)》出台后,广东省高职院校积极响应,纷纷开设农林牧渔大类专业,扩大农业技术技能人才培养规模。但受传统观念影响,农林牧渔大类历来是冷门专业。农业作为第一产业的主要支柱,GDP产值占比达50%,但专业点数占比仅33%,专业点数比重明显小于产值比重,说明农业类高技术技能人才匮乏,需大力扶持相关专业建设,以适应该产业的经济发展。

农村产业结构的调整升级使其趋向高级化、知识化、合理化,对于涉农岗位的要求也有所提高,对涉农人才的需求量也在增加。目前,涉农技能型人才在农村经济结构调整时供不应求。而产业结构调整产生的新农业岗位与高职培养的涉农技能人才之间却存在时滞效应,给高职涉农专业发展带来了新的挑战。

目前广东省省级专业中,立项的农林牧渔类省级专业有重点专业1个、品牌专业2个、特色专业2个,在省级专业总数占比仅1.2%,侧面反映出此类专业建设较为落后,经费支持也较少。在校生规模小、专业知名度不高,难以满足乡村振兴战略背景下新型职业农民培养的需求,与现代农业发展契合度不高。

表3 广东省涉农专业结构与产业结构偏离度分析

3 涉农专业结构调整适配策略分析

3.1 动态调整专业布局,强化政府引导与调控

广东省政府应将省内专业布局结构规划作为高职教育发展规划的重要组成部分,通过调控各专业大类招生规模分配、财政拨款和省级专业立项,鼓励和支持涉农高职院校优先发展现代农业有关的新专业,扶植发展农业类、渔业类专业,适当控制林业类专业招生规模。

3.2 以培育新型职业农民为目标,对接区域农业产业发展需求进行专业设置

培养新型职业农民是乡村振兴改革背景下加强高职院校融入农业产业结构化建设的重要环节。高职院校应紧紧围绕广东农业产业发展的战略目标,主动适应发展都市农业、休闲农业、智慧农业对人才发展的需求,按照“减少同质,突出特色,紧扣产业,对接需求,优化结构,增强活力”的原则,优化涉农专业结构,调整涉农专业布局、明确涉农专业内涵、建设思路与发展方向,设置与区域农业产业结构相适应的专业,增设年轻人喜爱的现代农业类新专业,增强农业职业教育吸引力。构建涉农专业群,并以涉农专业群为基础,根据需求不断调整涉农专业方向,提高办学质量和效益,提高涉农专业设置与区域经济社会发展的契合度。

3.3 深化产教融合,发挥企业参与涉农专业设置的积极作用

企业发挥办学主体的作用,根据自身在技术标准、人才供求信息等的优势,以灵活多样的形式,如独立举办农业高职院校或联合举办高职院校、开展现代学徒制试点、订单班人才培养等参与高职教育办学,根据市场需求深化产教融合、设置涉农专业,有针对性地高效培养农业高技术技能人才[5];企业发挥参与农业人才培养的主体作用,根据自身对农业人才的需求,与高职院校合作调整涉农专业设置,合作搭建产教融合平台,参与高职院校涉农专业人才培养方案的制定、双师型师资队伍的培养、教育教学运行与质量监控,改善其技术、科研和实习环境的不足之处,实现农业人才培养与市场需求的无缝对接,提升涉农专业的办学特色和核心竞争力[6]。