初生麋鹿小肠的组织学研究※

2022-02-15郭青云单云芳钟震宇程志斌李俊芳孟玉萍白加德

●郭青云 单云芳 钟震宇 程志斌 李俊芳 孟玉萍 白加德

(北京麋鹿生态实验中心 北京 100076)

麋鹿(Elaphurus davidianus)是我国一级保护动物,在我国灭绝、重引入后,经过30多年的繁育保护,其种群数量明显增长。在麋鹿保护区及其迁地保护场所,如北京南海子麋鹿苑、湖北石首国家级麋鹿保护区、河北滦河上游自然保护区、河南野生动物救助中心、北京动物园、石家庄动物园等均出现或暴发过麋鹿出血性肠炎[1-2],严重影响麋鹿种群健康发展。完整的肠道结构是阻止肠腔内有害物质及病原微生物进入体内其他组织器官和血液循环的基础。尽管已有麋鹿肠道组织结构的报道[3-5],但尚未见健康初生麋鹿肠道的组织学结构研究。开展对健康初生麋鹿肠道组织结构的研究,以期为麋鹿消化道疾病研究提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物及材料采集

北京麋鹿生态实验中心因弃仔和难产死亡的初生麋鹿各1只,取其十二指肠、空肠和回肠,分别浸入甲醛固定,制作5 μm厚的切片,用于组织形态观察。

1.2 H.E.染色

十二指肠、空肠和回肠各取5张不连续切片,经脱蜡、梯度酒精脱水至蒸馏水后,苏木精染色10~15 min,1%盐酸-酒精分色(镜下观察可见单独细胞核),自来水蓝化20~30 min,入梯度酒精至95%酒精后,伊红染色液染色10~20 s,继续95%、100%酒精水合,二甲苯透明后封片。每张切片选6个视野,拍照,进行形态学观察,同时应用Image-Pro Plus 6.0图像分析系统测量小肠各段的绒毛高度(Villus height)、隐窝深度(Crypt depth),并计算绒毛高度/隐窝深度(V/C)比值。

1.3 数据处理

数据用平均值±标准误表示,用SPSS 22软件进行单因素方差分析(ANOVA),P<0.05为差异显著。

2 结果与分析

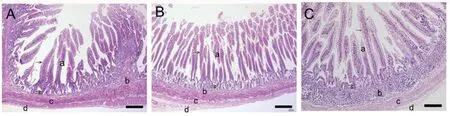

显微镜下可见初生麋鹿的小肠肠壁分为黏膜层、黏膜下层、肌层和浆膜层(图1)。麋鹿小肠的黏膜层分为黏膜上皮、固有层和黏膜肌层,其中黏膜上皮和固有层向肠腔内突起形成肠绒毛,上皮下陷至固有层形成肠隐窝(又称小肠腺)。

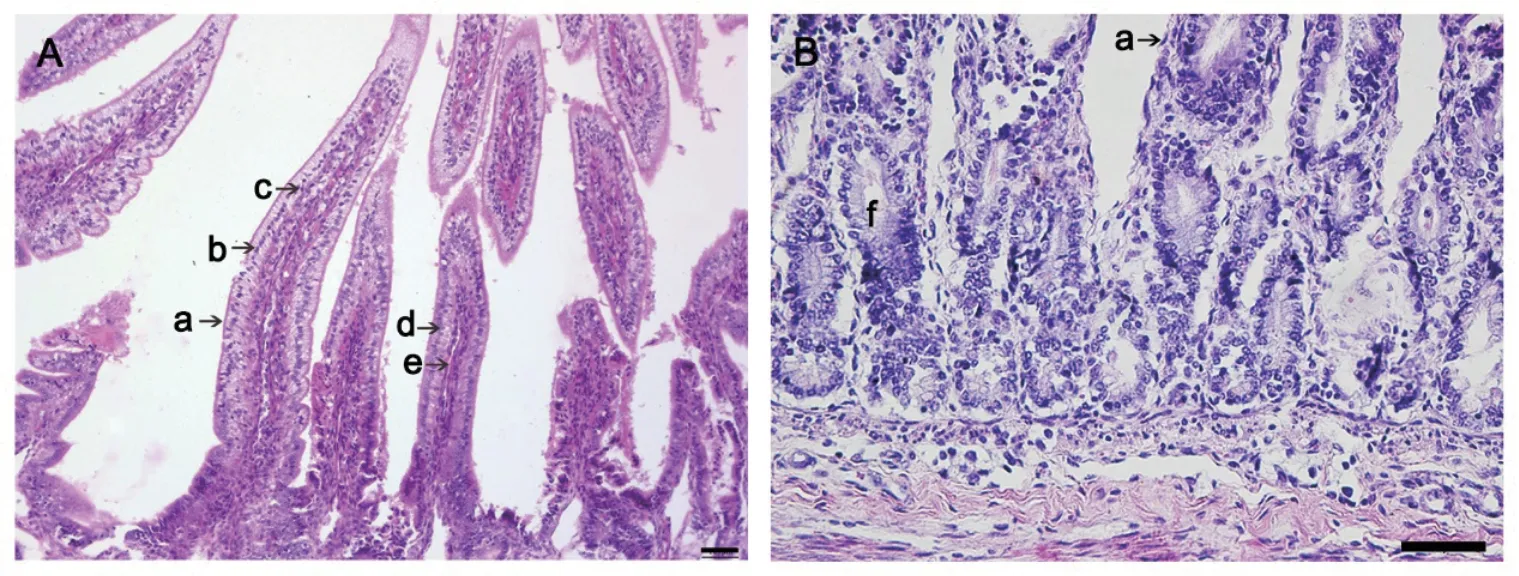

初生麋鹿十二指肠绒毛呈细长的叶状,较空肠绒毛粗短,分布较为稀疏(图1—A,图2—A)。肠绒毛的单层柱状细胞的细胞核多呈椭圆形或圆形,紧密排列在肠绒毛上皮细胞的基底部,上皮细胞间有少量高脚杯状的杯状细胞和散在分布的肠上皮内淋巴细胞(图2—A)。镜下可见少量黏膜和部分黏膜下层向肠腔内隆起形成环形皱襞(图1—A)。肠绒毛中间的固有层内有一条中央乳糜管(图2—A)。黏膜固有层分布大量上皮下陷形成的 肠隐窝(图2—B)。

图1 初生麋鹿十二指肠(A)、空肠(B)和回肠(C)的组织结构

图2 初生麋鹿十二指肠绒毛(A)和肠隐窝(B)

初生麋鹿空肠绒毛呈指状,细长而排列紧密(图1—B,图3),较十二指肠和回肠长。空肠绒毛上的细胞类型及形态都与十二指肠绒毛相似。镜下未发现明显的环形皱襞。肠绒毛中间的固有层内有一条中央乳糜管。黏膜固有层有大量肠隐窝(图3)。

图3 初生麋鹿空肠的部分黏膜层和黏膜下层

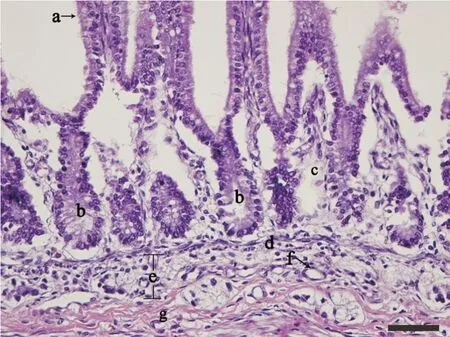

初生麋鹿回肠绒毛较空肠绒毛短而稀疏,与空肠一样,肠腔内未发现明显的环形皱襞(图1-C),可能与取材部位或者发育年龄有关。回肠绒毛顶部的柱状细胞顶端有大量空泡状结构,核位于细胞基底部,绒毛中部向下,柱状细胞胞质中空泡结构逐渐减少(图4—A)。肠绒毛上杯状细胞数量多于十二指肠和空肠。肠绒毛中间的固有层较厚,有一条中央乳糜管(图4—A)。黏膜固有层有肠隐窝,黏膜下层有淋巴集结,呈圆形或椭圆形(图4—B)。

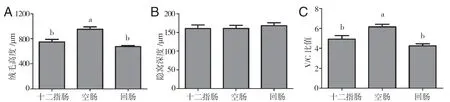

统计发现,初生麋鹿空肠的绒毛高度显著大于十二指肠(P<0.05)和回肠(P<0.05),十二指肠和回肠的绒毛高度差异不显著(P>0.05,图5—A)。而从十二指肠到回肠,隐窝深度差异不显著(P>0.05,图5—B)。麋鹿十二指肠、空肠和回肠的V/C比值与绒毛高度趋势相似,均呈倒“V”形,空肠的V/C比值显著高于十二指肠(P<0.05)和回肠(P<0.05),后两者差异不显著(P>0.05,图5—C)。

图5 健康麋鹿小肠的绒毛高度(A)、隐窝深度(B)和V/C比值(C)

3 结论与讨论

麋鹿自重引入以来,其种群发展受到肠道疾病的困扰,因此,研究健康初生麋鹿肠道的组织结构对今后深入开展麋鹿消化道疾病研究具有重要意义。本研究发现麋鹿小肠的肠壁结构与鸡、猪、牛、羊、羊驼等动物相同[6-9],由内向外依次为黏膜层、黏膜下层、肌层和浆膜层。完整的小肠组织结构是小肠发挥消化、吸收和局部免疫功能的生理基础,对防止肠道细菌移位、识别病原微生物都起着重要作用。初生麋鹿小肠的黏膜层分为黏膜上皮、固有层和黏膜肌层,黏膜上皮和固有层向肠腔内突起形成肠绒毛,上皮下陷至固有层形成肠隐窝。肠绒毛可使黏膜表面积增加,利于营养物质的吸收和利用,与麋鹿生长发育密切相关。从十二指肠到空肠,肠绒毛主要由单层柱状上皮细胞构成,其间夹杂着少量杯状细胞和肠上皮内淋巴细胞,且杯状细胞数量逐渐增多。杯状细胞分泌的黏蛋白形成的凝胶型网状结构黏液层,在肠道内容物和肠上皮细胞间起润滑和物理屏障作用[10]。初生麋鹿的肠上皮淋巴细胞主要位于小肠上皮基底部和固有层中,与肠上皮细胞、杯状细胞和肥大细胞共同组成肠道黏膜免疫系统,是机体抵御肠道病原微生物入侵的第一道防线,因此,麋鹿小肠结构的完整与机体健康息息相关。

初生麋鹿空肠的绒毛高度和V/C比值显著高于十二指肠和回肠(P<0.05),而从十二指肠到回肠,隐窝深度差异不显著(P>0.05)。这一指标变化与相同日龄黄牛相似,与牦牛略有不同[8]。初生牦牛空肠绒毛高度和V/C比值显著高于十二指肠,但空肠和回肠的隐窝深度显著大于十二指肠[8],这些结果差异可能与物种、饲养环境等有关。已知肠道绒毛高度、隐窝深度和V/C比值受年龄、断奶、饲料、疾病等因素的影响。1岁麋鹿十二指肠和空肠的绒毛高度和隐窝深度明显高于回肠,V/C比值在不同肠段间差异不显著[5],而出血性肠炎麋鹿的肠黏膜脱落严重,绒毛高度显著降低(未发表)。