中古时期东北亚植物词汇语源研究

2022-02-14张士东

张士东

(东北师范大学 外国语学院,吉林 长春 130024)

中古时期,东北亚诸民族语言中的植物颇具特色。其中,高句丽语植物名称体现到其地名之中[1]。本文从地名中析出相应的植物词汇[2],根据其古代发音[3],构拟其词汇发音;根据语义的原型范畴,将之归入相应词族;通过与周边的突厥语族、蒙古语族、满-通古斯语族、韩国语和日本语进行比较,并将这些语族的发音根据发音部位进行归类,以便找出其语音的来源和流变。

一、东北亚各语族植物种类词族源流

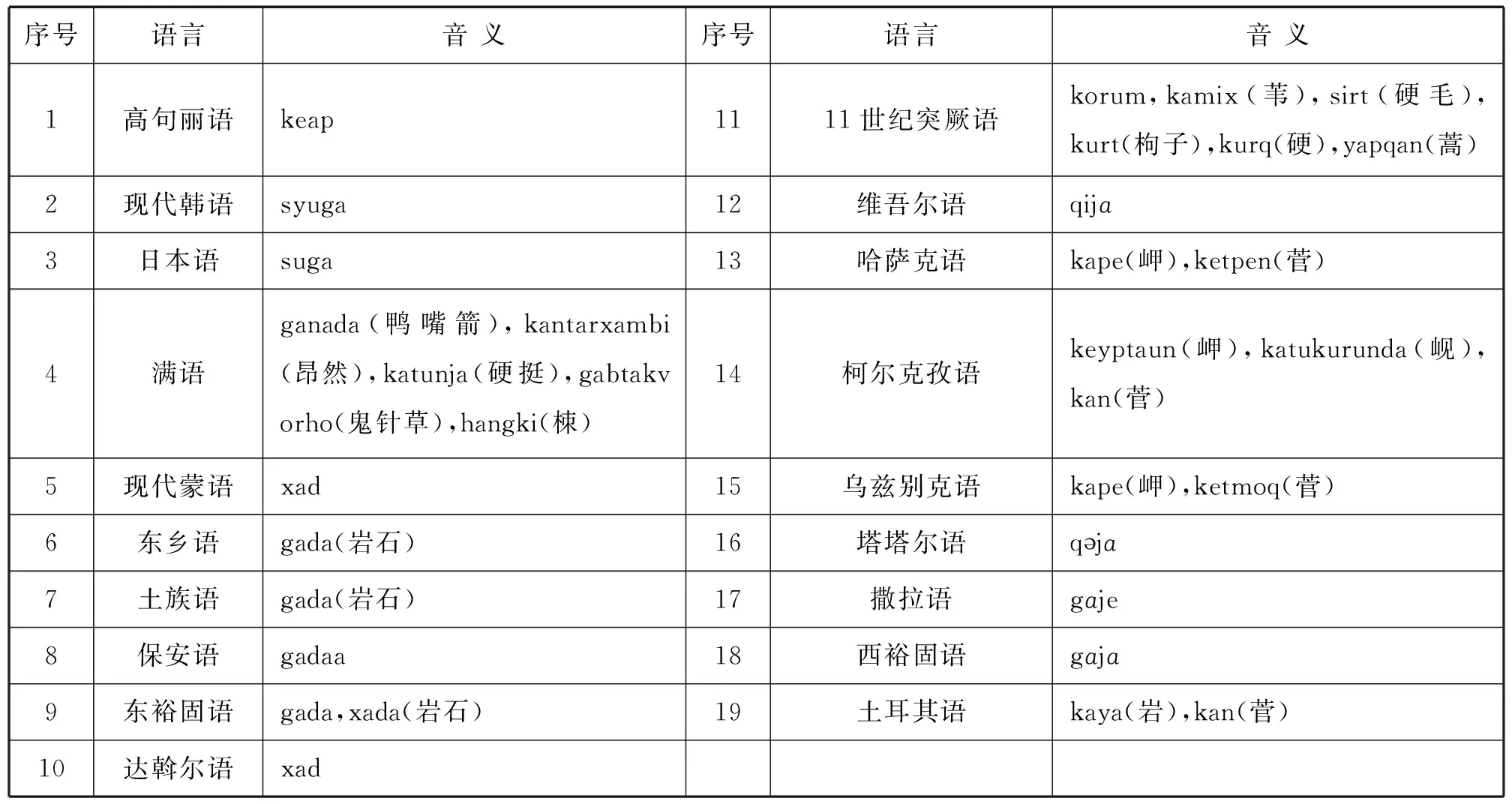

(一)“押[keap]”=菅

“大杨菅郡”读作“马斤押”。“大杨菅郡”为高句丽地名,“大杨郡”为新罗改后地名。按照名字出现的先后顺序以及改名的简洁性和整齐性原则,可判定“大杨郡”晚于“大杨菅郡”,且为后者的简称。“大杨菅”读作“马斤押”。根据对应规律,其中的“大”读作“马”,“杨”读作“斤”,“菅”则应读作“押keap”。“菅”①,是一种硬草。在满语中,ganada(鸭嘴箭),kantarxambi(昂然),katunjambi(硬挺),gabtakv orho(鬼针草),hangki(栜),这些词族的首辅音都是舌根音,首元音都与[a、ea]相近,与“菅”音近义通。蒙古语族中的现代蒙古语χad,东乡语gada(岩石),土族语gadaa(岩石),保安语gadaa,东裕固语gada,χada(岩石),达斡尔语χad,都是与“硬”义有关的。突厥语族包含11世纪突厥语korum,维吾尔语qijɑ,哈萨克语ketpen(菅),kape(岬),柯尔克孜语kan(菅),keyptaun(岬),katukurunda(岘),乌兹别克语ketmoq(菅),kape(岬),塔塔尔语qjɑ,撒拉语gɑje,西裕固语gɑjɑ,土耳其语kan(菅),kaya(岩);其含义既有本义的“菅”,又有“岩”等义引申出来的“硬”。因此,可以判定,在“keap”上,高句丽语与满-通古斯语族、蒙古语族、突厥语族音近义通,为同源关系。

在源流关系上,无论从相似词的数量上,还是与keap音义的相近度上,尤其是以哈萨克语“ketpen(菅)”和乌兹别克语“ketmoq(菅)”为代表的突厥语族都显示出优势。因此,可以推断,突厥语族的11世纪突厥语等为keap的源头,其次为满-通古斯语族,其代表为gabtakv orho(鬼针草);而蒙古语族则只能取近义的硬或岩石,才能在语音上相近;现代韩国语和日本语在发音上与之相距甚大。因此,在keap上,其余诸语族仅为突厥语族的流变。

表1 “菅”的音义比较

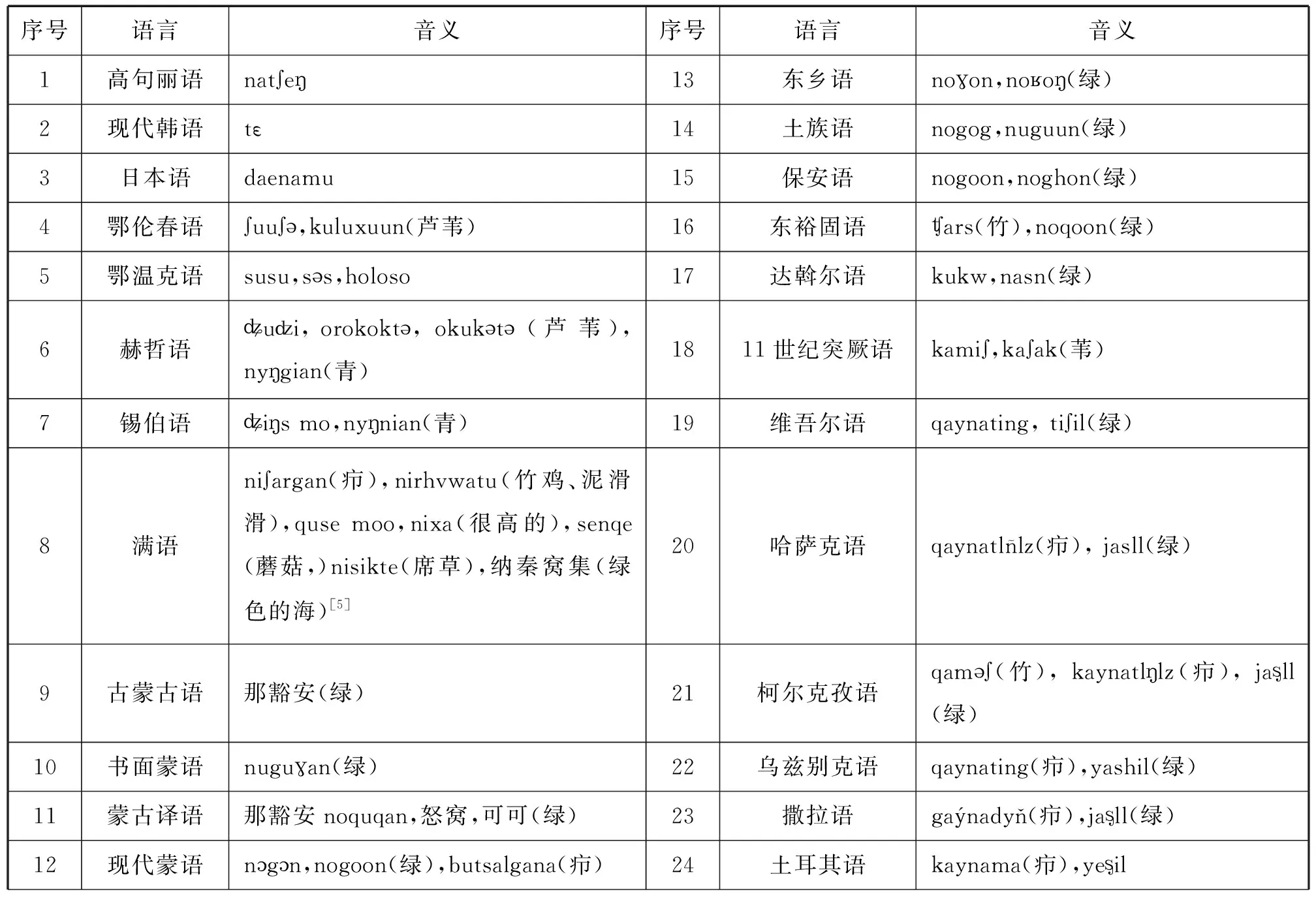

(二)“奈生[nātʃeŋ]”=竹

竹岘县读作奈生于。前已证“于”为“岘”,则竹子为“奈生”。有学者认为,“介山=皆次山=竹山。‘皆’为意读,其音为[ta]>[tai];‘次’表示‘皆’的定语型韵尾[t](的),由此‘皆次’读为[tait](竹的)”。②此说不通。还有两说与竹子③的特点有关。

其一,从形状上看,满语的niʃargan(疖子),其特征与竹子中间的“节”一致。因此,竹子的命名极有可能就是以“节”为之。高句丽语的竹子为“奈生[nātʃeŋ]”,与满语的niʃargan(疖子)音近义通。突厥语族中的维吾尔语qaynating,哈萨克语qaynatllz(疖),柯尔克孜语kaynatlŋlz(疖),乌兹别克语qaynating(疖),撒拉语ganadyň(疖),土耳其语kaynama(疖),其中的首音节qay明显是“树”之意,第二、三音节则为“疖”,与[nātʃeŋ]音和意思均相近。

其二,从高度上看,竹的形状类似但高于北方的高粱。满-通古斯中的满语nixa意思为“很高的”;而满语susu、鄂伦春语ʃuuʃ、鄂温克语susu意思为“高粱”;如果将这两组音前后叠加在一起,则与“奈生[nātʃeŋ]”音近义通。

其三,从颜色上看,竹子一年四季常绿。纳秦窝集(绿色的海),其音“纳秦”与[nātʃeŋ]音近,其义“绿”与竹子的颜色特性相通,进而音近义通。达斡尔语nasn(绿)与“奈生[nātʃeŋ]”最近。满-通古斯语族中的赫哲语nyŋgian(青),锡伯语nyŋnian(青),满语niowari(青),其意思均为“青”;蒙古语族中的古蒙古语[那豁安](绿),书面蒙古语nuguan(绿),蒙古译语noquqan[那豁安],[怒窝],现代蒙古语ngn、nogoon(绿),东乡语noon、nooŋ(绿),土族语nogog、nuguun(绿),保安语nogoon、noghon(绿),东裕固语noqoon(绿),其意思均为“绿”,并且其首音节和整体音节与[nātʃeŋ]的首音节和整体音节近似。突厥语族中的维吾尔语tiʃil,哈萨克语jasll,柯尔克孜语jall,乌兹别克语yashil,撒拉语jall,土耳其语yeil,其次音节与[nātʃeŋ]的次音节近似。

其四,从相近的词汇上看,东裕固语中的竹子和柞树④都读作ars。竹子的高度、形状、坚硬度更类似于柞树。柞树木质坚硬,高度可达30米,发k-q-的音。通古斯语族中的赫哲语arbn(桦);现代蒙古语tsars mod(柞),土族语ʃdagu(桦),达斡尔语ars(竹)、柞,其发音和意思都比较相近;虽然如此,但因通古斯语族的其他语言,即鄂伦春语、鄂温克语、赫哲语保留的词汇较少,且其民族与蒙古民族、突厥民族均分布于北部的寒冷地区,一般不产竹子,只能以固有的词汇进行复合造词,甚至采用借词,所以此词并未与整个满-通古斯语族、蒙古语族、突厥语族全部对应。不过可以肯定的是,在“奈生[nātʃeŋ]”上,高句丽语与满-通古斯语族、蒙古语族、突厥语族音近义通,为同源关系。

在源流关系上,北方各民族,尤其是北方的通古斯民族生活地区气候寒冷,很可能不出产竹子。所以,竹子要么是用汉语借词,要么用另一种合成词或隐喻来表达。

第一,满语niʃargan(疖子)在音上最为接近,而突厥语族中均为“树疖子”之意,例如哈萨克语qaynatllz(疖),将“树qay”去掉,则整个突厥语族与高句丽语“奈生[nātʃeŋ]”完全相符。

第二,各满-通古斯语族和蒙古语族中的“绿柞树”的音和义均与竹子“奈生[nātʃeŋ]”相符,例如:满语niowari(青),赫哲语arbn(桦),现代蒙古语tsars mod(柞)。由此观之,突厥语族的各语言,因其数量大、相似度高,为“奈生[nātʃeŋ]”的始源语,其余的各语族传播则自西向东推进,即蒙古语族、满-通古斯语族为流变。现代韩国语和日本语与之相似度不大。

表2 “竹”的音义比较

二、东北亚各语族植物部位词族源流

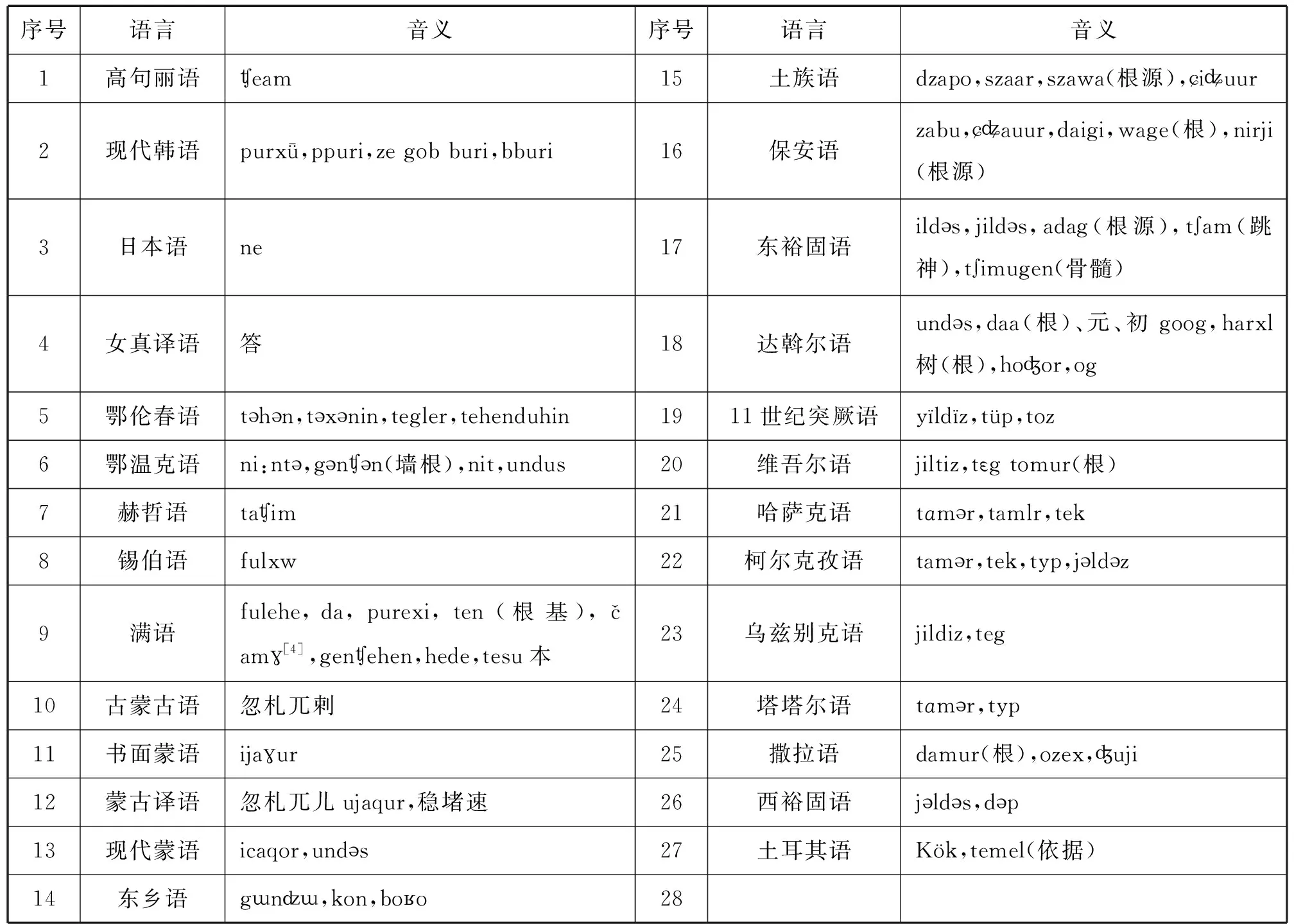

(一)“斩[eam]/ [am]”=根

高木根县读作达乙斩,杨根县读作去斯斩。二者都含有“根”,且其发音应为“斩”[eam]/ [am]⑤。“去斯斩(杨根县)”中,“杨”读作“去[kǐɑ]”,“根”读作“斩[eam]”,二者之间的“斯”处于实词之间,无实际意义,应为助词,词义类似于“的”。

第一,“根”的首音发t-d-s-tʃ的音:满-通古斯语族中的女真译语“答”,鄂伦春语thn、txn、txnin、tegler、tehenduhin,赫哲语taim,满语(根)、ten(根基)、da、tesu(本);蒙古语族中的土族语dzapo、szaar、szawa(根源)、iuur,保安语zabu、auur、daigi,东裕固语tʃam(跳神)、tʃimugen(骨髓),达斡尔语daa(根);突厥语族中的11世纪突厥语tüp,维吾尔语tomur(根),哈萨克语tɑmr、tamlr、tek,柯尔克孜语tamr、tamlr、tek,乌兹别克语teg,塔塔尔语tɑmr、typ,撒拉语damur(根),西裕固语dp,土耳其语temel(依据)。这些满-通古斯语族、蒙古语族和突厥语族词汇的首音t-d-s-tʃ与高句丽语斩[am]的首音语音相近,语义相通,因此可以形成词族对应。

第二,“根”的首音发g-k-h的音:满-通古斯语族中的鄂温克语、满语gnn(墙根);蒙古语族中的古蒙古语忽札兀剌,蒙古译语忽札兀儿,东乡语gn、kon,达斡尔语goog、harxl(树根)、hoor;突厥语族中的土耳其语kök;鄂温克语、满语[gnn]的次音节[n]与高句丽语的斩[am]音相近;而从首音节的[gn]看,标记高句丽语的[tʃ]音在上古汉语里发[g]音,说明高句丽语无塞擦音,从仇斯[gǐusǐe]、仇次[gǐu ts‘ǐei]、仇乙[gǐuǐět]的发音中均可以看到类似的现象。因此,在“斩[eam、am]上,可以判定高句丽语与满-通古斯语族、蒙古语族、突厥语族同源。

在源流关系上,突厥语族中的11世纪突厥语tüp,维吾尔语tomur(根),哈萨克语tɑmr、tamlr、tek,柯尔克孜语tamr、tamlr、tek,乌兹别克语teg,塔塔尔语tɑmr,typ,撒拉语damur(根),西裕固语dp,土耳其语temel(依据);满-通古斯语族中的女真语答,鄂伦春语thn,鄂温克语、赫哲语taim,满语(根);蒙古语族中的土族语dzapo,保安语zabu、daigi,东裕固语tʃam(跳神),tʃimugen(骨髓),达斡尔语daa(根),这三个语族中的词汇,无论从数量上,还是与eam发音的近似度上,以及语义近似度上,显然都是突厥语族占优。因此,可以推断,突厥语族的11世纪突厥语等为eam的源头,而其余的蒙古语族、满-通古斯语族、高句丽语则为突厥语族的流变。

表3 “根”的音义比较

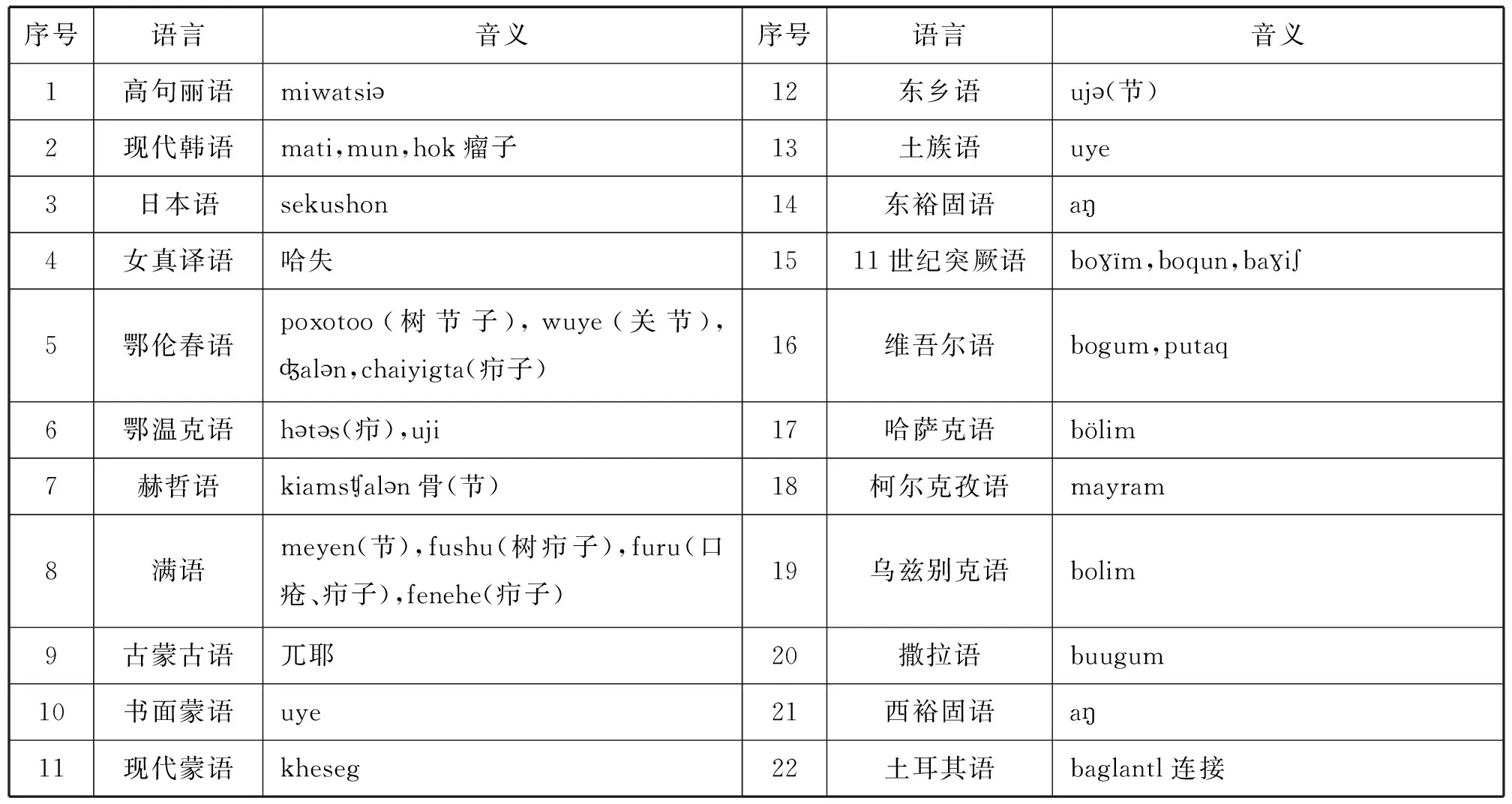

(二)“芜子miwatsi”=节

第一,读音为m-b-p-f-w-u的:基本上是属于典型的双唇音(m,b,p)和圆唇音(w,u)。满-通古斯语族中的鄂伦春语wuye(关节),poxotoo(树节子),满语meyen(节),fushu(树疖子),furu(口疮、疖子),fenehe(疖子);蒙古语族中的古蒙古语兀耶,书面蒙古语uye,东乡语uj(节),土族语uye;突厥语族中的11世纪突厥语boqïm,boqun,维吾尔语bogum,putaq,哈萨克语bölim,柯尔克孜语mayram,乌兹别克语bolim,撒拉语buugum,土耳其语baglantl连接;现代韩语mati。

第二,读音为h-k的:基本上是属于舌根音的。前已考证,h与m是相通的。满-通古斯语族中的女真译语哈失,鄂温克语hts(疖子),赫哲语kiamsaln(骨节);蒙古语族中的现代蒙古语kheseg;其发音相近,意思相通。在“[miwatsi]”上,高句丽语与满-通古斯语族、蒙古语族、突厥语族音近义通,为同源关系。

在源流关系上,现代韩国语mati的发音与高句丽语的miwatsi最近。而在其他三大语族中,无论从数量上,还是与miwatsi发音近似度上、语义近似度上,显然都是突厥语族占优。因此,可以推断,突厥语族的11世纪突厥语等为miwatsi的源头,而其余的蒙古语族和满-通古斯语族、高句丽语为其流变。现代韩国语则为高句丽语的流变。

表4 “节”的音义比较

三、东北亚各语族植物果实词族源流

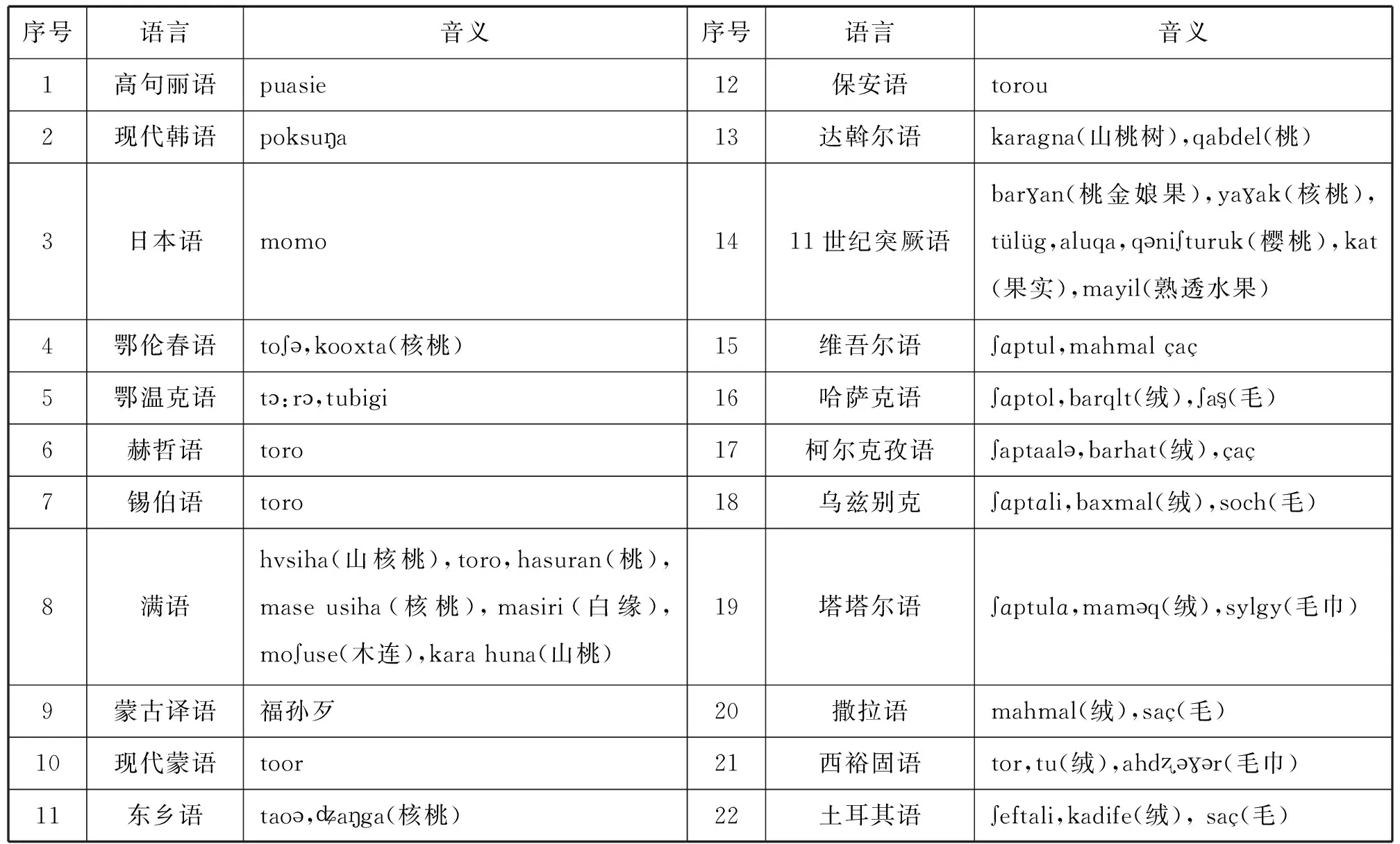

(一)“波尸[parǐe]”=桃

桃城读作波尸忽,为高句丽北部的三十二城之一。城读作忽,则桃应读作“波尸[parǐe]”。桃子⑥原产于我国西北地区,而古代中国的少数民族多居住在西北地区,进而可以推断桃本身并不是汉语,而是来自于西北的少数民族语言。因此,很可能汉语的“桃”是借词,而西北的语言toro是原产地的词。桃子的典型特征是其上面的绒毛。西裕固语中的“tor(桃)”本身就是一个现成的词;而“tu(绒)”和“ahdr(毛)”则是一个合成词,二者相加的音和意思都与“tor(桃)”是相近的。蒙古语族和满-通古斯语族的各语言发音类似于toro,也可以如此解释。此为第一种语音来源。突厥语族中的哈萨克语barqlt(绒)、ʃa(毛),柯尔克孜语barhat(绒)、çaç(毛),乌兹别克语baxmal(绒)、soch(毛),这三种语言中的前后词汇相合的发音即为高句丽语的“puasie”;维吾尔语mahmal çaç,塔塔尔语mamq(绒)、sylgy(毛巾),撒拉语mahmal(绒)、saç(毛),这三种语言中的首音m即为前一组p的变体;土耳其语kadife(绒),saç(毛),这种语言中的首音k也应该是第一组p音的变体。此为第二种语音来源。下面是三种对各语族语言中关于“桃”的语音和语义分析。

第一,发m-p-b音的:满-通古斯语族中的满语mase usiha(核桃),masiri白缘,moʃuse木连(似核桃);蒙古语族中的蒙古译语福孙歹;突厥语族中的11世纪突厥语baran(桃金娘果);现代韩国语中[bogsuŋa](桃)。

第二,发[h]音的:此音与[p]音相通。如满-通古斯语族中的满语hvsiha(山核桃)、hasuran(桃)。

表5 “桃”的音义比较

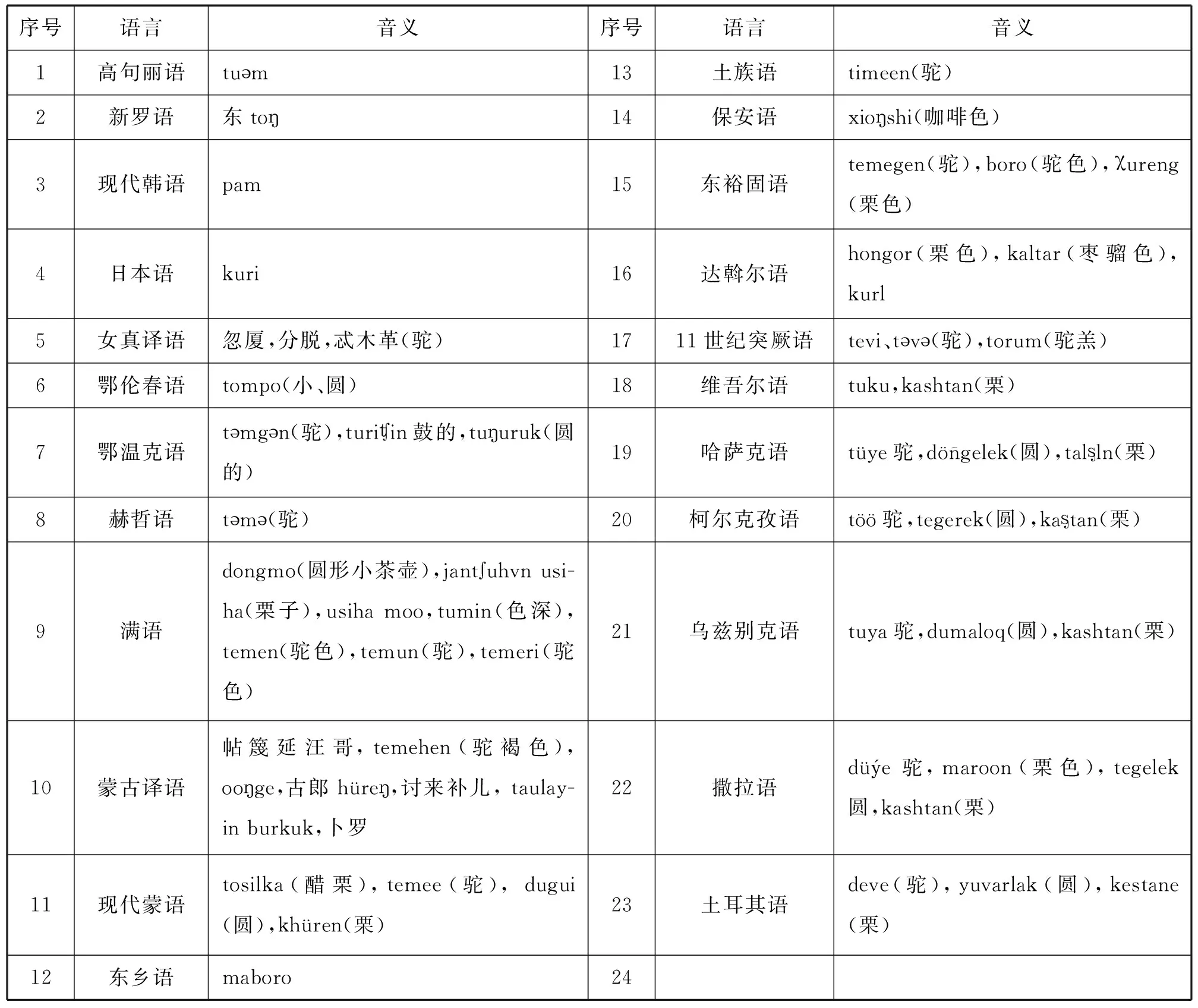

(二)“冬[tum]”=栗

栗木郡读作冬斯肹。前已证,“肹”意为“木”,则“冬斯”意为“栗”。栗子有两种明显特征:其一,果实形状为球形⑦;其二,颜色为栗色。“事物常凭其形式取名,而不是凭其物质原料取名”[6]。形状为其命名的来源之一,颜色为其来源之二。

第一,从形状上看,满-通古斯语族中的鄂伦春语tompo(小小的、圆圆的),鄂温克语tuŋuruk(圆的),满语dongmo(圆形小茶壶);蒙古语族中的现代蒙古语dugui(圆),达斡尔语tukuren(圆);突厥语族中的11世纪突厥语torum(驼羔),哈萨克语dögelek,柯尔克孜语tegerek,乌兹别克语dumaloq,撒拉语tegelek,其音义均与高句丽语近。

第二,从颜色上看,满-通古斯语族中的女真译语忒木革(驼),鄂温克语tmgn(驼),赫哲语tm(驼),满语temen(驼色);蒙古语族中的蒙古译语帖篾延汪哥temehen ooŋge(驼褐色),讨来因孛罗taulayin burkuk(栗子),现代蒙古语temee(驼),东裕固语temegen(驼),bor(褐色的);突厥语族中的11世纪突厥语tevi、tv(驼),torum(驼羔),维吾尔语tuku,哈萨克语tüye(驼),柯尔克孜语töö(驼),乌兹别克语tuya,撒拉语düe,土耳其语deve,都与高句丽语的tum音近义通。

从形状和颜色上均可证其与满-通古斯语族、蒙古语族、突厥语族同源。日本语中“[toŋ](株)+[na-mu](树)=[toŋ-na-mu](圆木)”[7]。栗子的形状为圆形,圆形的[toŋ]与栗子的“冬[tum]”音又相近,二者正可谓音近义通。所以,很可能以“圆”这一形状来称呼栗子。“斯”在语音和语义上都与二者没有关系,似为高句丽语中的助词。

从源流关系上看,在三大语族中“栗子”词汇没有直接与高句丽语tum音相近、义相同的。最近的当属11世纪突厥语的torum(驼羔),其原因在于:在形状上,驼羔刚从胎胞里出生时,体形接近于圆形;在颜色上,驼羔是驼色的,与栗子的颜色相似。撒拉语的düe(驼),maroon栗色,二者相加,在音义上近于tum。突厥语族其余语言的“驼”和“圆的”两种发音都与tum发音相近。蒙古语族的蒙古译语“驼色”,现代蒙古语、土族语和东裕固语的“驼”的发音均与tum发音相同。满-通古斯语族中的女真译语、鄂温克语、赫哲语、满语的“驼”,鄂伦春语的“圆”发音也与tum相同。从语言的古老性、相似语言的数量上,可以将11世纪突厥语看作始源语,将蒙古语族和满-通古斯语族作为流变。现代韩国语、日本语与其发音相差较大,似无源流关系。

表6 “栗”的音义比较

四、结语

东北亚各语族“植物”词族源流考释的第一步为,从地名中析出相应的六个植物词汇,可分为三类:其一,植物种类:竹、菅;其二,植物部位:根、节;其三,植物果实:桃、栗。根据各语族的读音,包括高句丽语的地名,析出这几个字的汉字标音[8]。通过查阅《汉字古音手册》,来确定其古代发音。第二步为,根据析出的词汇以及构拟出来的读音,首先进行各语族的内部构拟。其中有一音多义现象,还有多音一义现象。这样就可以在各语族内部建立起一个围绕这些词汇的词族,其音义无疑成为这个词族内部的原型范畴。第三步为,将相应的词族及其语义的原型范畴与周边的突厥语族、蒙古语族、满-通古斯语族、韩国语[9]和日本语进行比较。按照高句丽语内部的构拟方式,将这些语义相近的同一语族的发音根据发音部位进行归类。根据不同音位产生的先后顺序,找出其语音出现的先后顺序,并以其判断各语族内部语音和不同语族之间语音产生的来源和流变。最后一步为,将同一词汇按照前面排列的顺序进行源流的辨析。

通过对以上六个词汇的分析和考释,从语言的古老性、相似语言的数量上,都可以看出其传播方向是自西向东,即突厥语族中的11世纪突厥语或其他语言为高句丽语竹、菅、根、节、桃、栗的源头,进而传播到蒙古语族、满-通古斯语族中[10],然后传播到高句丽语中,而现代韩国语和日本语要么是高句丽语的流变,要么因为与高句丽语差别甚大而无法判别其源流关系[11]。

[注 释]

①菅,多年生草本植物,多生于山坡草地。很坚韧,可做炊帚、刷子等。

②http://www.tianya.cn/publicforum/content/worldlook/1/205460.shtml『国际观察』[文明冲突]漫论朝鲜语与日本语的归属——答迦南班主耶利米兄:13.

③常绿多年生植物,春日生笋,茎有很多节,中间是空的,质地坚硬。

④柞树,落叶乔木,高可达30米,木质坚硬,耐腐蚀。

⑥桃属于蔷薇科桃亚属,原产于我国西北地区,是我国最古老的果树之一。

⑦栗子种子为球形外壳所包,根据球中数量,可分为球形、半球形、三分之一球形。