超声引导下的3种入路置管溶栓方案治疗混合性下肢深静脉血栓的疗效比较*

2022-02-12王丽萍冯江毅

王丽萍,冯江毅,郭 轶,胡 淞

(重庆大学附属中心医院普外科 400014)

深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)是急性静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE)的一种,由血液不正常凝集导致血管阻塞、静脉回流障碍所致。DVT主要见于下肢,与髂静脉压迫综合征密切相关,慢性期可发生血栓综合征,急性期可导致肺动脉栓塞,严重威胁患者生命安全,确诊后需及早进行有效治疗[1]。有研究表明,静脉壁损伤、静脉血流滞缓及血液高凝是发生DVT的3个主要原因,近年来出现的介入性溶栓治疗被认为是治疗VTE最有效的手段[2]。置管溶栓(catheter-directed thrombolysis,CDT)是指将溶栓导管直接接触血栓,再通过持续注射尿酸酶使血栓溶解的介入溶栓法,目前已广泛用于DVT临床治疗。CDT有多个置管途径可选择,包括健侧股静脉、患侧腘静脉、患侧股静脉及颈内静脉等,不同置管途径取得的疗效有所差异[3-5];目前仍缺乏可供参考的CDT置管途径选择方案。故本研究以111例混合性下肢DVT患者作为研究对象,分别给予健侧股静脉、患侧腘静脉及胫后静脉CDT治疗,比较3种置管途径的疗效,分析各种方法的优缺点,旨在为指导临床医师选择更加有效的置管途径提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2019年1月至2020年12月本院收治的111例混合性下肢DVT患者的临床资料,按不同治疗方式分为A、B和C 3组,每组37例。A组患者中男15例,女22例;年龄18~70岁,平均(48.25±2.01)岁;平均病程(7.06±1.32)d;左下肢20例,右下肢17例;髂静脉受压23例。B组患者中男17例,女20例;年龄29~70岁,平均(49.56±2.41)岁;平均病程(7.12±1.03)d;左下肢23例,右下肢14例;髂静脉受压20例。C组患者中男14例,女23例;年龄19~70岁,平均(49.23±2.06)岁;平均病程(7.06±1.64)d;左下肢22例,右下肢15例;髂静脉受压19例。3组患者性别、年龄、病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:(1)符合急性DVT诊断标准[5],经下肢深静脉造影检查确诊;(2)年龄18~70岁;(3)对本研究知情,并签署同意书。排除标准:(1)具有溶栓、造影剂禁忌证;(2)合并肺动脉栓塞,或存在皮肤黏膜及大小便出血的患者;(3)不能完成整个手术;(4)中途要求改变治疗方案者。

1.2 方法

1.2.1抗凝和相关静脉活性治疗

111例患者术前均行常规检查及超声检查双侧颈内静脉、下腔静脉、双侧髂总静脉、双侧髂外静脉、股总静脉及双下肢深静脉,明确有无血管畸形及其血栓分布范围,以便选择不同治疗途径。B组患者无股静脉下端或腘静脉内血栓,A、C组患者采用随机数字表法随机分配。排除凝血功能障碍和肝、肾功能障碍后给予抗凝和相关静脉活性治疗。

1.2.2置入下腔静脉滤器

为防止血栓脱落引起肺栓塞,111例患者均在术前置入下腔静脉滤器,健侧腹股沟区消毒、铺巾后用1%利多卡因行局部麻醉,待麻醉显效后穿刺股静脉并留置血管鞘,然后行静脉造影,依据造影结果明确下腔静脉的直径大小、有无血栓及结构变异等情况,并标记两侧肾静脉开口位置及髂静脉分叉位置,随后将滤器准确置于髂静脉分叉和肾静脉之间。滤器放置成功后再次造影检查滤器位置有无偏移、形态是否正常、血流通畅等情况。

1.2.3置管

滤器释放成功后A组患者从健侧股静脉入路,泥鳅导丝翻山至患侧腘静脉,配合4 F单弯导管通过股浅静脉,尽量超前进入腘静脉,若无法成功则置于股浅静脉,交换stiff导丝并置入unifuse溶栓导管,妥善固定溶栓导管;B组患者局部浸润麻醉后超声引导下用18 G穿刺针穿刺腘静脉,注入生理盐水确认是否位于腘静脉内后再置入5 F导管鞘,超声引导下导管鞘将导丝置入血栓近心端,经导丝放置unifuse溶栓导管,使其位于血栓内至导管近端;C组患者超声引导下找到胫后静脉穿刺点,局部麻醉穿刺点后在超声引导下将18 G穿刺针刺入胫后静脉,穿刺成功后置入泥鳅导丝,确认位于静脉血管腔后再置入4 F血管鞘,其余方法与B组患者相同。

1.2.4泵入溶栓药

使用微量泵持续泵入尿激酶,每天20~100万U,根据患者年龄、体重、血栓等因素确定,持续治疗1周,同时经导管鞘泵入肝素钠。治疗期间及时检测凝血功能,术后定期随访。

1.3 观察指标

1.3.1血栓清除效果

术后造影检查评估3组患者血栓清除效果:(1)无造影剂滞留,患肢症状、体征消失,静脉畅通,血栓清除率大于95%为3级;(2)症状、体征基本消失,患肢血栓清除率50%~95%为2级;(3)血栓清除率小于50% 或仅有侧支血管开放为1级[6]。

1.3.2静脉通畅情况

参考Porter评分标准评价3组患者手术前后下肢静脉畅通情况。采用数字减影血管造影检查观察下腔静脉、股总静脉、股浅静脉上段、股浅静脉下段、髂总静脉、髂外静脉、腘静脉畅通情况,根据不同静脉畅通程度进行评分,完全通畅计0分,部分通畅1分,不畅通2分,并累计计分,总分为0~14分。静脉通畅率=(术前评分-术后评分)/术前评分×100%[7]。

1.3.3肢体消肿率

测量3组患者手术前后患侧及健侧下肢周径差值,患肢消肿率=(术前下肢周径差值-术后下肢周径差值)×100%。

1.3.4术后并发症

统计3组患者肺栓塞、皮肤黏膜出血、穿刺点血肿、感染、脑出血、浅静脉曲张、血尿血便等并发症发生率。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 血栓清除效果

B、C组患者血栓清除效果明显优于A组,差异有统计学意义(P<0.05);B、C组患者血栓清除效果比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 3组患者血栓清除效果比较(n)

2.2 静脉畅通情况

3组患者术后Porter评分均较术前明显下降,且B、C组患者术后Porter评分明显低于A组,静脉通畅率明显高于A组,差异均有统计学意义(P<0.05);B、C组患者术后Porter评分、静脉畅通率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 3组患者手术前后下肢静脉畅通情况比较

2.3 肢体消肿情况

3组患者术后大、小腿周径差均较术前明显下降,且B、C组患者术后小腿周径差明显小于A组,小腿消肿率明显高于A组,C组患者术后小腿周径差明显小于B组,小腿消肿率明显高于B组,差异均有统计学意义(P<0.05);3组患者术后大腿周径差、大腿消肿率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 3组患者肢体消肿情况比较

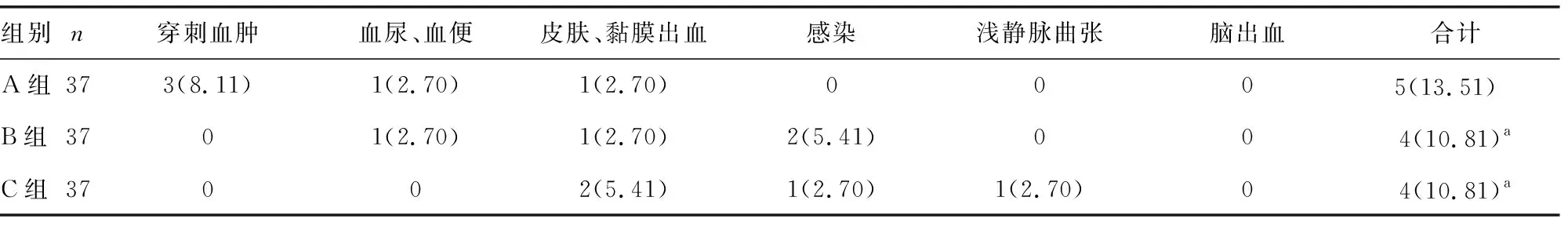

2.4 并发症发生情况

3组患者并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 3组患者并发症发生率比较[n(%)]

3 讨 论

恢复静脉血流、解除患肢症状、预防血栓延伸和复发是DVT治疗的目标,同时还需注意消除血栓脱落引起的肺栓塞风险。抗凝和溶栓治疗是急性期DVT最有效的治疗方法,急性期后再治疗将增加治疗难度[8-9]。对预期生存期超过1年、出血风险小的急性期混合性下肢DVT患者CDT治疗能显著改善股静脉畅通度,减少血栓形成后综合征的发生[10]。另外,CDT治疗还具有操作简单、创伤小及不易出血等优势。

目前使用较多的置管途径有患肢腘静脉穿刺置管、胫后静脉置管、健侧股静脉置管及经小隐静脉置管等。以往有研究发现,不同置管入路溶栓治疗各有其优缺点。本研究从血栓清除效果、静脉通畅及肢体消肿情况等方面评估了健侧股静脉、患侧腘静脉及胫后静脉CDT 3种治疗方案的疗效,结果显示,C组患者血栓清除级别均达2级以上,B组患者中1级2例,B、C组患者血栓清除效果明显优于A组,差异有统计学意义(P<0.05);B、C组患者血栓清除效果比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明经患侧腘静脉及胫后静脉CDT方案治疗混合性下肢DVT血栓清除效果优于健侧股静脉置管的效果。3组患者术后静脉畅通评分均明显下降,B、C组患者下降程度更明显,静脉畅通率明显高于A组,提示患侧腘静脉及胫后静脉CDT治疗较健侧股静脉溶栓治疗能显著促进DVT患者静脉畅通。3组患者术后大、小腿周径差均较术前明显下降,且B、C组患者术后小腿周径差明显小于A组,小腿消肿率明显高于A组,C组患者术后小腿周径差明显小于B组,小腿消肿率明显高于B组,差异均有统计学意义(P<0.05);3组患者术后大腿周径差、大腿消肿率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),主要与小腿深静脉分布多,无法逐条进行CDT治疗有关。经股动脉CDT治疗容易穿刺,一个穿刺点即可完成滤器置入和置管,但由于是逆行穿刺,静脉瓣膜损伤大。另外,受动脉压力影响,给药难度增大,导致并发症发生率较高[11]。腘静脉置管相关研究较多,腘静脉直径粗,置管成功率高,同时沿着深静脉走行,对静脉瓣膜保护作用佳,有助于改善患肢症状。但手术时间长,患者需保持俯卧位,且反复穿刺会增加动静脉瘘概率[12-13]。有研究表明,经皮胫前或胫后静脉穿刺入路置管顺深静脉瓣膜走行,属于顺行介入操作,符合生理解剖,能最大限度地避免损伤瓣膜[14-15]。本研究3组患者均未发生脑出血、内脏大出血等重大事件,A组患者中出血病例较多,穿刺血肿,血尿、血便和皮肤、黏膜出血各1例,可能与患者髋关节过度屈伸有关;3组患者并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。但相对而言,患侧腘静脉及胫后静脉CDT治疗方案更安全。整体而言,胫后静脉CDT方案治疗更具有优势,因顺行性置入导丝和导管可降低介入置管的操作难度,对静脉瓣膜损伤较小,对腘静脉及其近心端 DVT溶栓较彻底。

综上所述,超声引导健侧股静脉、患侧腘静脉及胫后静脉CDT方案治疗混合性DVT疗效确切,能有效清除血栓,提高静脉通畅率,降低大腿小腿消肿率,但相对而言后两种置管途径疗效更佳,尤其是胫后静脉CDT方案操作简便,溶栓效果好,可作为DVT首选治疗方法。