器不如人乎

2022-02-09卢勇任思博

卢勇 任思博

摘 要 清弓是以满洲弓为基础,融合了开元弓的一些特点而形成的制作较为精细的筋角反曲复合弓。北京聚元号弓箭铺传承了清代弓箭制作技艺的精髓,借此可以分析清弓的制作技艺发展和特点。冷兵器时代,清弓小巧灵活,射速快,破甲能力强劲,明清鼎革之际,后金军的弓箭面对明军火器并不落下风,可谓达到了中国古代弓的巅峰水平。直到第一次鸦片战争时期,无论射程、射速还是杀伤力,清弓与英国的步枪相比都不落下风,故可知并非“器不如人”。萨尔浒之战与第一次鸦片战争都是弓箭与热兵器的对抗,但胜负不同,说明武器的差异并非最重要的决定因素。从兵器性能可以管窥决定战争结果的其他维度,因地制宜的战法思想、以人为本的统兵之道、科学合理的后勤保障等都可以左右战争的走向,而民心是最根本的因素。

关键词 清代 长梢弓 聚元号 萨尔浒之战 鸦片战争

作者简介:卢勇,博士,南京农业大学中国农业遗产研究室教授;任思博,南京农业大学中国农业遗产研究室博士研究生。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“方志物产知识库构建及深度利用研究”(18ZDA327)

一、引 言

第一次鸦片战争以来,很多研究者认为,清军战败的原因在于武器严重落后于英军,将其概括为“器不如人”。林则徐将“器良、技熟”置于“八字剿匪方针”的首要位置,直到刘铭传明确提出:“今中国战不如人,器不如人矣”。甚至英军随军秘书在著述中也认为:“如供给他们以欧洲的武器弹药,将证实他们并不是可轻视的敌手”。这些资料反复论证“器不如人”的观点。如今,持该观点的研究者主要依托以下三方面的论据:第一,从史料中可以看到,英军武器装备明显优于中国,这是当时人们最直观、普遍的感受;第二,“重道轻器”的文化传统导致中国封闭落后,清军被动挨打;第三,从中、英两军战例来看,英军的武器性能更高,清军在几次战役中皆一触即溃,致使战争失败。

事实真是这样吗?大量史实和历史数据表明,“器不如人”只是一种表象与片面推测。就武器杀伤力而言,在1849年装有米涅子弹(圆锥头子弹)的来复枪还未发明之前(這种武器在第二次鸦片战争时才被英军与法军所使用),外国火器与冷兵器时代的长弓、蒙古弓等各类弓相比,杀伤力相差无几,清弓与英国长弓对比,射速与破甲能力都更胜一筹。

考量清弓杀伤力,需要从其形制入手。清代“国语骑射”的文化传统与相应的武举人才选拔制度使得射箭运动有着广泛的群众基础,射箭运动的持续发展带动弓箭制作技艺的发展与完善。在该领域,学界前贤的研究主要集中在清代弓与箭的选材、用途、形制等方面,开展类型学分析,或是从典型案例入手,如关注唯一延续至今的清代传统弓箭铺——北京聚元号弓箭铺(第一批国家级非物质文化遗产)的传统弓箭制造技艺等。目前,相关研究存在的问题主要有两方面:第一,未运用动态变化的视角去探索清弓自身的变化发展,也没有开展清弓与古代其他种类弓及西方手持轻火器的比较;第二,未结合不同战例展开对比分析,且多将视线集中在海防战,缺乏对其他战斗场景的认真审视。

本研究通过历史溯源分析清弓形制的缘起,从清代弓箭制造技艺与形制入手观察其演进,选取满清入关前与清代中后期两个重要时间节点,结合萨尔浒之战与第一次鸦片战争两大具体战例,探寻清弓在不同时间尺度上的真实发展水平。

二、满洲骑射传统与弓箭文化

骑射技艺何以成为满洲先民立身之本?清弓形制如何形成?清弓在实战中的表现如何?弓箭制造技艺传承与武举制度的变迁反映了怎样的现实情况?只有回答了这些问题,才能从文化、制度、技术层面了解与认识清弓,将其融入史学语境并置于具体的战例之中,进而为其效能分析提供理论铺垫。

(一)文化溯源与骑射传统

满洲先民有关骑射的一系列制度,需要从自然地理环境与思想文化传统两方面进行解释。首先,女真族是一个古老的民族,长期居于白山黑水之间,其先民所处区域的温度、降水与动植物生长状况适合发展畜牧业并开展狩猎活动。早在肃慎人时期,他们就以石镞为工具进行狩猎。挹娄人时期,最初的畜牧业从狩猎农耕活动中发展而来,先民们尝试饲养动物,使其繁衍并加以利用。其中,对马的驯化最为彻底并且利用得也最好。弓箭的发明与马的驯化是骑射形成的先决条件,狩猎、作战的需要使骑射技艺逐渐发展起来,并逐渐成为东北地区先民赖以生存的基本技能。其次,女真人向来注重骑射,清军入关之前也以善于骑射为荣,皇太极曾言“我国家以骑射为业”。入主中原后,原有游牧与射猎生活方式逐渐消失,而骑射文化得以延续,满语与骑射作为基本国策被保留下来,直至道光皇帝仍在强调“八旗根本,骑射为先”,骑射传统在满族统治者眼中的重要性不言而喻。

(二)形制创始与制度维系

因时间久远,难以考证女真先民所使用弓箭的具体形制。后世所言的清弓由明代边军用弓演变而来,这一点确凿无疑。明代边军用弓的弓弦拉距较大、弓身长且重,发射的箭质量大,所以射箭时箭矢飞行速度较快、轨迹平稳、命中率较高。大弓梢能够释放出更大的动能,这样的弓具有出众的稳定性和杀伤力,所以深受明朝边军喜爱。明万历四十四年,努尔哈赤统一女真各部落,正式称汗,史称“后金”。由于长期与明朝边军接触,当时后金军队在战场上使用的弓即由明代边军的大梢弓改良而来,其弓梢更长,精度与准确性十分高。“弓梢挑箭”就是大弓梢的生动呈现(如图1所示,该图来自明代程子颐所著《武备要略》)。

通过杠杆原理,弓箭手可用较小力量拉开较大拉力的弓。同时,弓梢反向弯曲,大角度反曲进一步提升了弓体出箭效果。另外,之前的环形弦垫被改进为固定式的凹槽状弦垫,弦垫上装有皮革,以减轻弓弦反弹产生的巨大力量,日后大名鼎鼎的清弓就是由此进阶而来。努尔哈赤在起兵之初所用的就是大弓梢反曲弓,在有关玛尔敦城之战的图画(如图2所示,该图引自《满洲实录》)中有很明确的描绘。另外,往箭上淬毒使清弓杀伤力大增,在玛尔敦城之战中,努尔哈赤军“乘此机会宜往报仇,遂以蟒血淬箭以备用”,就反映了这一点。

入关之后,骑射多出现于军事教育、打猎等场合,实战频率降低,士兵实战经验较少。对于满洲八旗而言,骑射、摔跤、跳马和石锁并称军中四大技能,其中又以骑射为首。无论满洲贵族还是平民,都要从小学习骑射,培养基本的军事素质。针对清代满族子弟,实施“国语骑射”的考试制度,“国语”即满语,“骑射”即骑马射箭,这些都是满族子弟的晋升途径,以便从制度上保证满洲贵族政治军事特权集团的维系。

(三)弓箭制造与技艺传承

骑射活动的开展对弓箭有刚性需求,故清代对弓箭的供给进行严格管控。专门负责制造弓箭的部门是武备院,大批量制造弓箭以满足军队、满族子弟与参加武举考试者的使用需求。除武备院之外,其余弓箭供给主要来自京城的弓箭铺,当时存在一大批被清政府“买断”的弓箭铺,专为清军制造弓箭,享受经费资助。清末,随着西方器物、技术与文化思想的输入,尤其是洋务运动开始以后,洋枪洋炮逐渐取代了以弓箭为代表的冷兵器的主力地位。同时,清政府国库日渐空虚,武举制度废除,专为皇家制造弓箭的弓箭铺逐渐沦为民间作坊,但是,皇室专用弓箭与军用弓箭的核心技术、制作方式和特点保留了下来。目前唯一存留于世的传统弓箭铺——聚元号弓箭铺传承了清代弓箭制作技艺的精髓,为研究者了解清弓制造技艺打开了一扇窗户。

三、清代弓箭制作技艺的发展

清弓是以满洲弓为基础,融合了开元弓的一些特点而形成的。开元弓曾受到明代边军的普遍喜爱,以竹子为弓胎,桑榆木为弓弭,牛角和坚木为弓弣。程子颐在《武备要略》中讲到,“今各边马步射俱用此,以其长阔而稳”,由此看出,这种大弓梢反曲弓的特点主要体现为长、阔、稳。清代的弓箭制作要求工匠有精湛的技艺,制作一把弓需要使用上百件专用工具,如锯刀、木锉、筋梳子、弓枕等,对二十多种天然材料进行纯手工加工,对每一个部件都有极为严格的要求。

(一)弓之选材

弓的大致分类如图3所示,传统弓在大类上分为单体弓和复合弓两种。

清弓是一种制作较为精细的筋角反曲复合弓,最早可以追溯至辽金时期女真人所用的长梢筋角反曲弓。明清鼎革之際,后金军弓箭面对明军火器并不落下风,并凭借惊人的破甲能力屡建奇功,可谓达到了中国古代弓的巅峰水平。清代破甲箭镞如图4所示。

如康熙帝所言:“自古以来,各种兵器能如我朝之弓矢者,断未之有也”。清军入关后,后金军队所使用的弓逐渐取代了曾经流行的无弦垫长梢弓、开元弓、小梢弓等各种弓形,清弓在满洲弓的基础上进一步发展、优化与细化。

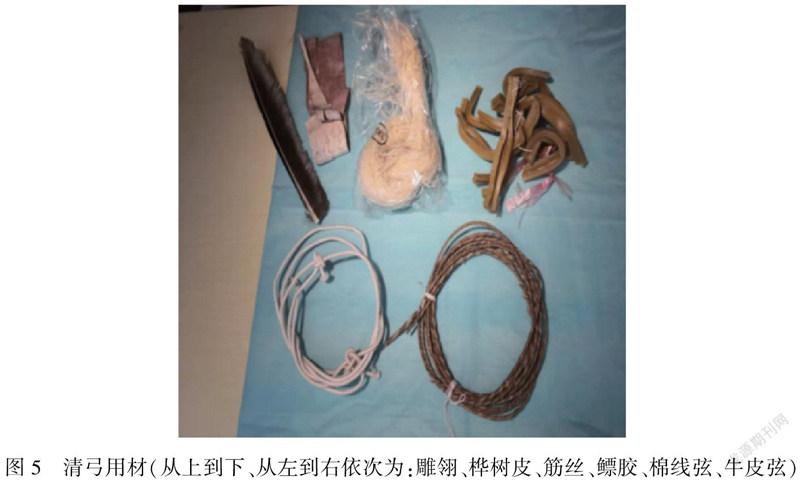

清弓的特点是拉距较大,动能高,可以搭配重箭。一般的箭质量为三十至四十克,清弓所搭配的箭使用铁簇,一般在五十克以上,这对弓的选材与加工提出了严格的要求。弓的主体构造分为内胎与弓臂,内胎选用传统的榆木、紫藤木或竹胎,面向射手的一面敷上牛筋,外侧一面贴上牛角,不上弦的时候,弓身呈弯曲外翻的弧形,故称为反曲复合弓。“原定,弓胎用榆木、镶欇木,南方或削巨竹而为之。取材之法,视竹木之理,平正端直,张而不跛。”榆木弹性好,不易变形或开裂,紫藤耐寒、耐水湿,竹子防虫、防腐、防蛀且不易开裂,这些都是做弓的良材。图5是制造清弓的主要原材料,摄于北京聚元号弓箭铺。

清弓的弓装,大都选用桦树皮。因为它有一定的油性和延展性。除了最主体的部分——弓胎之外,清弓的其他主要构成部分包括望把、弓臂、弓梢和弦。弓的两端为弓梢,用牛角制成。弓的中央为望把,是拉弓时前手掌握之处,由内部的望把木、鹿角和外部的牛筋与桦树皮组成,这一部分的名称很好地诠释了其功用,即射箭时望向远方目标,同时把握弓箭所指方向之处。弓梢与望把之间的弯曲部分叫“脑”或“脑脖子”。在弓梢的末端,配有牛角制成的“弰头”。弰头上有一处凹形衔接口,称为“扣子”,起到挂靠弓弦的作用。弓弦的主要材料一般分为蚕丝和鹿皮两种,蚕丝弦做的弓用于日常狩猎与体育训练,鹿皮质轻、柔软且结实,有利于节省士兵的体力,提升弓弦的耐受性,是临阵作战的良好用料。由于环境改变,原材料获取的难易度发生变化,目前传统弓遗留下来的弓弦,材料分棉线与牛皮两种,从目前遗存的清弓样品来看,棉线居多。弓力强弱取决于筋胶,筋为牛筋,胶主要用鱼鳔制成,目前流传下来的传统弓用猪皮膘替代,“弓力强弱,视胎面厚薄,筋胶轻重。一力至三力,用筋八两胶五两;四力至六力,用筋十四两胶七两;七力至九力,用筋十八两胶九两;十力至十二力,用筋一斤十两胶十两;十三力至十五力,用筋二斤胶十二两;十六力至十八力,用筋二斤六两胶十四两。”一般上阵杀敌,弓力太小杀伤力不足,弓力太大又过于消耗士兵体力,往往定于七至十力之间。清代的一力相当于十斤,七至十力相当于七十至一百斤的弓力,有效破甲与杀伤范围在100米至200米。

(二)弓之制作工序

清弓的主体制作技艺讲求“三材复合”,即竹胎、牛筋、牛角三者贴合牢固。制作工序分为三个阶段:弓身的基本功能性组装,俗称“白活”;坯子完成后的装饰性工艺,俗称“画活”;制作弓弦。“白活”主要指制作弓身的过程,内胎为竹,内胎面向目标一侧粘贴牛角,面向射手一侧粘贴牛筋,弓的两端安装木制弓梢,在弓梢的顶部配牛角制成的梢头,在梢头与弓梢的衔接处开口挂弦。弓体中部嵌入木制望把,弓梢外侧粘小块牛角做弓垫,起到垫弓弦的作用。“白活”完成后弓就具有了实际使用的功能。为进一步满足美观的需要,进行“画活”。“画活”主要包括抛光、包望把、贴桦树皮、贴花等工艺,兼具美观与实用的功能。《钦定大清会典事例》将这一过程描述为:“胎长三尺七寸,其面傅牛角,背加以筋胶,外饰桦皮,胎一而角而接,接处用鹿角一块,固以筋胶,加暖木皮于外,曰弓靶,两弰以桑木为之,各长三寸六分,镶以牛角,刻锲其末……光削一面,以鹿角为方,钉于角端,曰铉垫。”在制作弓弦时,蚕丝弦和鹿皮弦的制作手法一致,分为弦心作骨与横缠弦心两步。“弓弦有二,一曰缠弦,用蚕丝二十余茎为骨,外用丝线横缠以束之。缠线分三节,隔七寸许,空一二分不缠,则不张弓时可折叠收之。一曰皮弦,剪鹿皮为之,用于战阵”。弦线的隔距缠法便于携带与保存弓弦。

(三)箭的选材

箭由箭镞、箭杆、箭羽、箭括四部分组成。清之前大多选取竹木为箭杆,最早的矢为木制或竹制且无镞。清代箭镞由金属铸成,“凡镞冶铁为之”。清代“箭笴以杨木、柳木、桦木为质”。如箭杆为竹制,为确定箭括所在位置,需要先观察竹木的阴阳面,往往阳面较阴面更为坚硬,也更重一些。而后将竹木置于水中,朝上一面为阴,水中一面则为阳。用于搭弦的卡口部分——箭括,则应取阴面和阳面的分界线,“刻衔口以架弦曰括”。箭羽选取鸟翅和尾上长而硬的羽毛,夹在箭括两边,上下、左右对称设置,以便箭发出后在横向与纵向达到平衡。所谓“夹其比以设其羽,参分其羽以设其刃”,就是制作箭羽的生动写照。箭杆选材的总体要求为“凡相笴,欲生而抟,同抟欲重,同重节欲疏,同疏欲栗”,说明优良材质具有天生浑圆、质地坚实、材质目间稀疏、颜色如栗等重要特性。清代箭杆选材多为六道木(忍冬科植物),木材坚韧,在北方的秋冬季节不易开裂。

针对不同的用途,箭的选材和结构也大不相同。一般来说,用于打仗、狩猎的箭,箭镞较重;用于比赛、典礼仪式的箭,箭镞较轻。在古代战争中,根据射程长短可分为近程射击、中程射击与远程射击,近程射击以矢、茀矢为代表,中程射击以兵矢、田矢为代表,远程射击以杀矢为代表。制造箭矢时,使前后部分质量相等但长度占比不同,以此调节重心,从而控制射程范围。

(四)箭的制作工序

在制作工序上,“取圆直之杆削成之”,选取较为圆润直顺的木材,经过调杆、打皮、刮杆三步,完成箭杆主体部分的制作。调杆,即校直箭杆;打皮,用刮刀去掉木杆外皮;刮杆,用带不同高度的齿的线刨子磨光箭杆。刮杆这一步的质量不仅决定了射箭时的手感,也决定了射程与准头的平衡。刮杆结束后还有三步,分别是装箭镞、刻弦口与粘箭羽,“别用数寸之木,刻槽一道,曰箭端……刻衔口以驾弦曰括,其端受镞……粘羽翎于箭括曰箭羽。”箭端接箭镞,箭括刻弦口以方便架弦,箭括外接箭羽起到平衡、保持方向与美观的作用。

另外,清政府严格规定了军用箭杆的统一规制。如内务府用武备库所存杨木箭杆,“今拟净长三尺,径四分,箭杆每枝用长三尺二寸见方,六分杨木一根,凡打磨做细”,对制成品的长度、直径也有规定,“凡成造长三尺,上围圆一寸二分,中围圆一寸四分,下围圆一寸箭杆”,从箭尾到箭头,形成了一种流线型的构造。目前,在聚元号弓箭铺中,只有一些老工匠才掌握这种技艺,他们称这种箭为“掏裆子炸扣”箭,根据他们的经验,这类箭往往飞行最快。

四、清代弓箭与热兵器的性能对比

冷兵器时代,清弓作为一种复合角弓,小巧灵活,射速快,破甲能力强劲,这一点在清军攻灭四川张献忠大西政权的过程中有所反映。明末,张献忠带兵进入四川,并于成都建立大西政权。两年之后,大西政权即被清肃亲王豪格率领军队攻灭,张献忠本人中箭身亡。《鹿樵记闻》有如下记载:

肃王自保宁进兵,使大将雅布兰与进忠轻骑觇贼,直造营门,仅隔一河。黄虎初不为备,闻兵至,犹以为他寇,身衣蟒半臂,腰插三矢,引牙将临河视之。进忠望见指曰:“此八大王也。”贼方抽矢,雅布兰直前射之,洞胸坠马,王师大呼曰:“献贼死矣。”急渡河追杀,贼众以锦褥裹尸,埋于僻处而遁。王师求得,发而斩之,枭其首于成都。

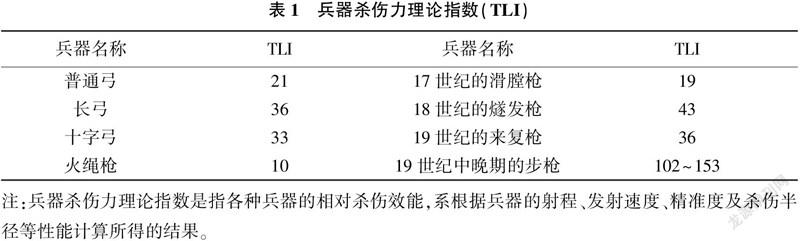

这段话中,“隔一河”“方”“洞胸坠马”等词充分反映了清弓的射程之远、射速之快与穿透力之强。与19世纪初英军的轻武器相比,清弓在射程、射速、破甲能力等方面仍不可小觑。一位美国传教士在1836年8月的《中国文库》第3篇中谈道:“弓……无疑是他们武器中最有效的一种,像他们告诉马戛尔尼那样,是‘具有高度评价的’”,这反映了当时的外国人对中国弓的重视与警惕。清代的弓箭制造技术已经成熟,弓箭在实战中的相对优势一直保持到了19世纪60年代,而西方远程武器,“迟至1860年,实际服役的舰炮与三个世纪前使用的大炮在主要方面并无区别。”同样,直到19世纪60年代,西方的枪械与三个世纪之前相比变化也不大,主要的变化体现在火药包装技术的改进与推弹杆材质的变化,射速并未实现质的提升。将不同类型弓箭与当时枪械的杀伤力理论指数(Theoretical Lethality Index,简称TLI)进行对比,结果如表1所示。

从表1可看出,长弓、十字弓的杀伤力几乎不弱于17世纪至19世纪中期的滑膛枪、燧发枪、来复枪等一众枪支,清弓的射速与破甲能力远超普通弓,相应数值可参考长弓。西方实际作战效能的真正提升始于19世纪60年代,枪械在点火方式、发射方式等方面发生了巨大变化,火绳点火变成燧发,滑膛发射变为线膛发射。第一次鸦片战争时期,清弓的杀伤力处于传统冷兵器巅峰阶段,其威力并不弱于英国滑膛枪。

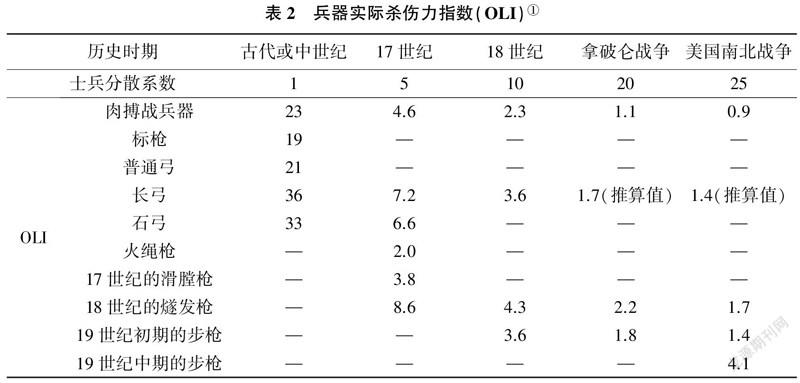

考虑到实际作战中,士兵分散率(以战争中地面部队平均每名士兵所占面积为衡量标准)比兵器杀伤力提高得更快,伤亡率随时间推移逐渐下降,故对不同时期武器的兵器实际杀伤力指数(Operational Lethality Index,简称OLI)进行比较,结果见表2(其中,士兵分散系数指部署100000人的部队所占据的面积,以平方公里作为单位,反映地面部队密度大小)。

表2 兵器实际杀伤力指数(OLI)

对照肉搏战兵器一行,可推算出在其他条件不变的情况下,长弓假使用于拿破仑战争与美国南北战争,兵器实际杀伤力指数(OLI)分别为1.7与1.4,再与19世纪初期的步枪相比,两者杀伤力几乎相同。直到美国南北战争时期出现了以来复枪为代表的线膛连发步枪,军队大规模装配以后,热兵器的杀伤力才发生了质的飞跃。故根据前述推断,清弓在同一时期的杀伤力不应低于英军配备的轻型远程武器(主要指步枪)。

第一次鸦片战争中,清军拥有的鸟枪和抬枪与英军的滑膛枪威力相差不大,而弓箭的杀伤力强于滑膛枪。就射程而言,当时英军装备有两种燧发式滑膛枪,一种是伯克式前装滑膛枪,另一种是布伦士威克式前装滑膛枪,两种滑膛枪的射程都在200米至300米范围内。根据聚元号第九代传承人杨文通的说法,“是张弓就能射出去100多米”,根据聚元号目前制作的弓的实践数据可基本确认,“一个训练有素的弓弩手可以准确地命中200码外一个人型大小的靶子,其最大射程约在300米”。从射速而言,滑膛枪每分钟可发射2~3次,以2次最为普遍;鸟枪虽威力大,但弹药装填费时,射速远不如弓箭;清弓的射速大约是每分钟3~4发,操作十分简便。清弓依靠人力,而滑膛枪的发射方式为燧石打火,尽管机械装置可以减少兵器给人力带来的困难,但以清军的数量而言,漫天箭雨完全可以弥补这一弱点。就杀伤力来说,英军所用火枪配合铅弹、霰弹、开花弹等弹种,主要通过爆炸和燃烧发挥其威力,虽然子弹体积小、力量集中,常嵌入骨头而无法取出,但是清弓射出的箭可穿透两层铁甲,往往一击毙命,当时的火枪子弹未必能达到这种程度的杀伤力。中国弓箭与英国火槍的具体对比如表3所示。

结合表1、表2和表3,可再次确定,第一次鸦片战争时期,无论射程、射速还是杀伤力,清弓与英国的步枪相比都不落下风,故可知并非“器不如人”。中国在第一次鸦片战争中失败的原因当从宏观视角进一步探讨。

五、战例运用分析

(一)萨尔浒之战中清弓的成功运用——冷兵器对热兵器的胜利

装备清弓的后金军队曾有过使用冷兵器战胜装配热兵器部队的战绩——萨尔浒之战。明神宗万历四十七年(1619),明军与后金在萨尔浒(今辽宁抚顺一带)进行了辽东战场上的战略决战。兵力方面,明军号称四十七万,实际兵力约十二万人,后金军约六万。在武器装备方面,明军占绝对优势,其炮兵部队拥有大将军炮、虎蹲炮、佛朗机炮等多种威力巨大的火炮,还有单兵手持的鸟铳,而后金军队的主要武器都是典型的冷兵器,如长刀、矛、槊、弓箭等。显然,无论参战人数还是武器装备,后金军都差明军一大截。

1.战争经过

入主中原之前,女真人久居关外,性坚韧,耐苦劳。制弓、养马、骑射训练是其日常生活,是维持战斗力的基础。在萨尔浒之战中,后金擅长的骑射突击战术被发挥运用到了极致。

虽然明军人多势众且装备精良,但在战术、战法方面出了严重问题。明军从东、西、南、北四路出击,主力军为杜松率领的西路军,其次是马林率领的北路军、刘率领的东路军与李如柏率领的南路军,前三路军都被努尔哈赤率领的六万后金军一一击破。首先是杜松这一路,最初分兵使其力量削减。当时后金军派一万五千役夫和四百精骑兵在吉林崖筑城防守,“松引大军围崖,别遣将营撒尔湖山上”,后金方面令八旗军队抽调一千名骑兵,六旗在撒尔湖山阻击明军,剩下二旗支援吉林崖。“(四百精骑兵)自山驰下击松军,二旗兵亦直前夹击”。明军列阵严整,不料枪炮齐发,浓烟障目,后金骑兵利用这一瞬间,从吉林崖飞驰而下,左突右冲,给明军造成极大的冲击与损伤。关于此次战斗,满文所载极为简短:“我们跑马向他们阵地中去,一路箭射刀砍。”近距离的箭射刀砍正好可以使清弓发挥出最大的杀伤力,明军死伤惨重(图6),西路军遂败。

东路的刘在连克后金军两寨之后孤军深入,在阿布达里冈与后金决战,冈上的后金军自上而下冲锋,冲击刘军,刘殊死苦战。不久之后,西边的后金军又从侧翼夹击,刘军支撑不住,主帅战死,军队溃散。北路军由文官马林率领,潘宗颜曾经上书辽东经略杨镐,认为“林庸懦,不堪当一面”,提出更换主帅的意见,然而未被杨镐采纳,在稗子峪一战中,努尔哈赤率领后金军仍采取“先据山巅,向下冲击”的战略,明军惊慌失措,马林率先逃跑并令潘宗颜等将领殿后,潘宗颜战死沙场,北路明军败。“镐闻杜松、马林两军已覆,急檄如柏还”,李如柏未及发动一兵一卒,杨镐即急令其撤回,至此,萨尔浒之战以后金军队大获全胜而告终。

2.战争评价

萨尔浒之战是一次典型的冷兵器对热兵器的胜利。明军虽在火器上有显著优势,但在战术上出现失误,导致实战中优势方互换,后金政权由此在东北迅速崛起,直至这场战役结束十几年之后,后金才因孔有德归降而获得火器装备。在这场战争中,明军主将大多被清军弓箭射杀,或重伤而死。杜松“面中一箭落马而死”,刘“身中乱箭力竭流血而死”,潘宗颜“箭由背入,身负重伤而死”,主要将领都不同程度地中箭受伤或身亡,普通士卒更是“胸背之外,有同徒袒”。后金士兵“于五步之内,专射面胁,每发必毙”,在很大程度上反映了明军甲胄防御力之差和后金军弓箭之利。另外,明军骑兵的机动性远不如后金军,明军采取车骑合营的编制,无独立的骑兵部队,后金军抓住明军的这个弱点,悍不畏死,屡次以骑射冲击明军阵营而取胜。从萨尔浒之战可以看出,除士气、单兵素质等因素,明军虽然装备了火铳、大炮等热兵器,但是对热兵器运用不得法,反而成为失败的主要因素;反观后金军,虽然使用冷兵器,但是充分发挥其骑射优势,加之战略战术运用得当,最大化地发挥了弓的效能,以冷兵器对抗热兵器,最终获得胜利。

(二)第一次鸦片战争中的战法失当——清弓的优势未能得到发挥

第一次鸦片战争的失败使一向自傲于弓马骑射的清军对自身战斗力充满怀疑。战前,一些有识之士纷纷上奏,提议加紧武备、筹备海防。1839年,大理寺卿魏元烺在奏疏中提出:“试习炮阵等语,闽省为滨海沿疆重地。武备甚关紧要……着即照所请,勤加训练。”一个月之后桂良上疏也提及此事,并特地强调“改挑枪手一折,前后藏各汛所设番兵,向来分习鸟枪、弓箭、矛手技艺……每番兵一千名,酌定弓箭兵三百名,鸟枪兵七百名。”可以看到,战前清朝大臣对清军弓箭兵的战斗力是有信心的,但为何战后又纷纷将失败的结果归诸武器方面的差异?从本例中可窥见一二。

1.战争中清弓使用情况

在实战中,清弓依然展示出了较高的杀伤力与破坏力。以厦门之战为例。1840年7月,英军进攻厦门,邓廷桢上奏报功,奏折中谈到:“该逆夷胆敢换旗开炮,直扑炮台,船头一人,夷服华言,甘语嫚词,经署水师中营守备陈光福,放箭射中,洞胸毙命”。又如在定海之战中,“用枪箭击射,转将此草烧在,直向喷烧,又焚夷船多只”。从这些记载当中可见清弓的穿透力与杀伤力并不弱,配合火攻效果非凡。然而,在之后的战役中,清弓的优势不再,具体可从镇江保卫战与吴淞战役谈起。

关于镇江保卫战,范文澜在《中国近代史》中提道:“守城器械一切不备,禁阻难民迁徙出城,借口搜索汉奸,不论真假,捕杀无数,造成极大的恐怖和混乱”。为了拿下镇江,英军“以火箭射入城中,延烧近城房屋,火光烛天。”于是海龄下令,“城中居民置水瓮、砖石为巷战计”,一面救火,一面御敌。在巷战中,弓箭的近射优势未能被有效發挥。巷战虽然惨烈,但清军杀敌效果仍然较差。由于缺少支援,城中武备松弛,清军士兵纷纷逃跑突围。英国陆军上尉康宁加木记载,“如果想去追赶他们,那是等于去追赶影子……这时我们停下来休息一会儿,收集了一些战利品,如旗子、弓箭等”。既然弓箭可以作为战利品,就说明清弓的确具有较高威力,足以引起英军重视。英国海军舰长利洛所著《英军在华作战末期记事——扬子江战役及〈南京条约〉》提道:“我们看到在炮台后面有大量的火药……此外还有大量的炮弹、抬枪、火绳枪、弓箭等武器。在屋子里,还看到一些热菜,还有几匹小马。这些都是在敌军逃跑时来不及带走的。”从“弓箭”“小马”等字眼可以看出,清军已做好了骑兵作战的准备。

关于吴淞战役,柏纳德所著《“复仇神”号轮舰航行作战记》记载:“中国军队从阵地上奋勇地跑出来,挥舞着长矛,和华生的部队进行激战。他们向华生的队伍,投掷了成排的手掷榴弹,巧得很,这些手掷榴弹都是从华生队伍的头顶上飞过去的……但由于敌人坚守他们的阵地,两军又一次用长矛和長枪进行肉搏……在中国军队方面,实际死伤的人数可能比我们所预测的要少得多,总数大概不致超过一两百人”。从这段记载我们发现,清军在近战中使用冷兵器进行肉搏具有优势,但是对热武器(如手掷榴弹)的使用比较生疏,而战术战法的失当,令清军在作战中极为被动。

2.鸦片战争中清军失败原因分析——清弓视角

关于此次战争失败的原因,可以从武备训练体系的转变、骑射作战的局限性、战术战法的失当三个维度进行分析。

第一,清弓没有发挥最大的优势。虽然清代的骑射技艺已达到了相当的高度,如雍正帝曾言:“本朝开国以来,骑射精熟,历代罕有伦比”,但是这种优势在鸦片战争中并未被清军完全发挥出来,这与清军武备训练体系的转变关系密切。道光十九年(1839)至道光二十一年(1841),清军的训练体系发生了一系列变化。开战之前,道光帝还在强调自己要检阅八旗兵丁的弓箭水平,说明他并未忘记骑射传统,仍视弓箭部队为国家倚仗之主力。但在开战之后,尤其是清军在与英军的战斗中接连失败之后,道光帝与诸位大臣临时抱佛脚,开始筹划枪手与炮手的培训,并决定按照弓箭兵与鸟枪兵3∶7的比例排兵布阵。具体如表4所示。但是,只经过短期训练的清军热武器兵种自然难以与训练有素的英国火枪兵相抗衡。

第二,骑射突击受地形所限。清军的骑射突击、“弓-马”结合的作战体系的确威力较大,但易受地形影响,尤其是在应对来自海上的敌人时,只能在平原上或城池中被动防御,无法发挥传统骑射的优势,从而威力大减。以镇江之战为例,在此次战役中,清军在马匹弓箭等方面做足准备,但是最终未能有效利用地形。战前,镇江城驻防统帅包括副都统一人、佐领十六人、防御十六人、骁骑校十六人、笔帖式二员,守军部队中有催领九十六名、八旗蒙古委前锋校四人、前锋五十二名、马甲九百八十五名、炮手二十九名、步军二百二十八名、养育兵儿二百五十名,还有匠役四十八名,共计额官五十一人,额兵一千六百九十二人,且“自乾隆五十五年后并无删减”。再结合道光二十二年(1842)陆嵩所作《青州兵叹》所言,“京口驻防两千甲,自谓骁劲无与衡,朝从都护耀戈戟,暮从都护鸣鼓钲……尔独愿死不愿生,来时四百归几人”。可以看到,直至鸦片战争时,镇江仍保持着这种驻防结构与规模。另外,根据《京口驻防满蒙八旗阵亡烈士名册》,可进一步证实当时镇江城军队人员配置结构,其中马甲牺牲人数占比最大。分析这些数据,可见清军不仅配备了骑兵部队,而且骑兵的比例最大,说明清军最初打算依靠骑兵冲锋破敌,但是骑兵在海防战中未发挥丝毫作用,只能坚守城池。

第三,具体战术战法失当。英军的刺刀枪械合为一体,手持武器与抛射武器合一,远可射击,近可白刃战。在作战单元与阵型方面,英军士兵在作战时站成一排进行射击,单兵作战效率更高,而清军长矛兵、弓箭兵等冷兵器部队与鸟枪兵、炮兵等热兵器部队要进行队列组合,等于将近战与远战天然进行分割,影响作战效率。另外,英军人数少、作战单元密度相对小,导致清军武器的杀伤率较英军更低。在机动性方面,清军的重火器难以快速灵活地移动,而英军可以通过迂回包抄向清军最薄弱处实施攻击,武器轻便扩大了英军的单兵作战效率优势,一名英军士兵远程可战鸟枪兵、抬枪兵与弓箭兵,近程可战刀矛兵,在侧翼进攻时对清军的袭扰与打击较大。就实战而言,清军的训练水平、实际设防能力、单兵作战能力、阵法的灵活性等确实与作战结果密切相关。当然,上层的意志、军队的士气等因素也有重要的影响。

六、结 语

通过弓箭制作技艺与战例运用两方面的研究,从总体性能与实战对比两个层面探讨清弓的实际水平与影响因素,发现清弓在19世纪中前期仍有不可小觑的威力,而且在当时,冷兵器与热兵器的差异不一定是左右战争胜负的最关键因素。抛开武器因素,重新看待中国在鸦片战争中的失败,可以得出两点启示。

其一,清政府“以弓马取天下”的思想已经根深蒂固,忽视了军事技术对战争胜负的重大影响。清政府对弓马骑射高度自信,入关之前,经历萨尔浒之战等大大小小战役的胜利,加深了上层统治者对弓马骑射的认同。清代的弓箭制作技艺扎根于满人的“国语骑射”文化,“国语骑射”是八旗子弟的立身之本,射箭技艺也是清代武举考试的重要内容。另外,军队与上层贵族社会的射礼活动(如阅兵、游猎等)都是弓箭文化的集中体现,需要大量弓箭。但是,清代对于改进军事技术和武器装备缺乏足够的重视,这不仅是因为统治者对弓马骑射过度执着,也与他们长期防备汉人有关。入关之前,八旗军队见证了明军大炮的威力,入关后,清政府严防大炮的使用,规定大炮与其他火器只能由八旗军使用。直到鸦片战争之后,为利用汉人军队镇压农民起义,这一规定才逐渐松动。长期忽视军事技术和武器装备的发展,导致清朝军队故步自封,不思改进。

其二,造成“器不如人”的认识误区,大致有两点原因。一是近代西方整体军事技术水平与中国的差距确实越来越大;二是过往研究未运用精确的数据,根据不同战例对清弓的真实杀伤力进行横向比较。在鸦片战争之前,清王朝长期沉浸于“天朝上国”的美梦之中,将英国视为蛮夷,君臣在心理上有着绝对的自信,而鸦片战争的失败好似当头一棒,在英军“坚船利炮”冲击之下受到强烈的震撼,纷纷将失败的主要原因归结于武器的落后。然而,对比萨尔浒之战与鸦片战争,清弓在鸦片战争中并非“器不如人”,只是未发挥应有的作用。虽然从萨尔浒之战到鸦片战争,热兵器呈现出不断改进、威力越来越大的态势,但是仍然难以对清弓形成绝对优势。在第一次鸦片战争中,将弓箭与滑膛枪的射程、射速、杀伤力进行对比,再对中英双方的战力、战法进行对比,可以发现,在第一次鸦片战争中,双方使用的武器在杀伤力方面的差异并不大,但是中方的确士气不振、训练不足、战法不合理,这些方面的差距导致了中国的失败。究其根本,武器装备对战争确实有一定影响,但并非最终因素,因地制宜的战法思想、以人为本的统兵之道、科学合理的后勤保障等都可以左右战争的走向。诚如孟子所言“天时不如地利,地利不如人和”,战争取胜需要人民群众的支持拥护,民心才是最终决定战争结果的根本。

〔责任编辑:沈 丹〕