父母相对剥夺感与子女教育机会:来自CFPS的证据

2022-02-08张杰

张杰

摘 要:教育是实现阶层流动的可行途径,教育机会的分布与父母的相对收入水平紧密相关。利用2010~2016年的CFPS调查数据,考察父母相对剥夺感对子女教育机会的影响效应。研究表明:(1)父母相对剥夺感对子女教育机会存在显著的抑制作用;此外,父母的年龄、户口、教育、婚姻状态、健康状态,孩子的年龄、户口,及家庭的教育支出、家庭规模等因素均对子女教育机会有显著影响。(2)区分父母户籍后来看,农村户籍的父母相对剥夺感对子女教育机会的作用显著为负,非农户籍的作用则不明显。(3)依据子女性别分样本的回归结果表明,相较于女孩,父母相对剥夺感对男孩的影响效应略大。(4)纵观子女学龄阶段,父母相对剥夺感对子女教育机会的影响随子女学龄阶段的增长呈显著“U”型特征,具体表现为:学前教育阶段<高等教育阶段<高中教育阶段,在义务教育阶段并不显著。进一步利用PSM方法,在考虑了选择偏差后,结论依旧稳健。

关键词:父母相对剥夺感;教育机会;分层logit模型

文章编号:2095-5960(2022)01-0075-14;中图分类号:F069,G521.9;文献标识码:A

一、引言

教育因素作为社会分层研究的核心内容,是解释当前社会阶层代际流动的重要依据之一。改革开放以来,我国的教育事业蓬勃发展,取得一系列重大成果。我国财政性教育经费支出从1978年的112.66亿元增长到2018年的32169.47亿元,年均增速15.2%,实际增长36.9倍,明显高于同期的GDP增速。随着教育事业快速发展,1990~2018年我国居民平均受教育年限从4.8年增长至7.9年,增幅显著。但需要注意的是,同时期我国居民平均受教育年限的性别间不平等却未明显改善,且似乎有所增长:1990年女性的平均受教育年限为4.8年,男性为5.2年,到2018年女性的平均受教育年限增长至7.5年,而男性则增长至8.3年。此外,受到经济社会“二元”体制的制约,我国居民平均受教育年限的城乡差异在经济和教育发展的同时依旧凸显,1996年城镇居民的平均受教育年限为8.4年,农村居民只有6.1年,到2017年城镇居民平均受教育年限增至11.1年,而农村增至9.2年。在我国教育发展取得伟大成就的同时,为什么教育的性别差异和城乡差异未能得到有效改善?为什么人们对教育的发展方向产生担忧,愈发担心子女的受教育问题?一个可能的原因是,虽然教育的投入和产出有了明显的改善,但是教育机会的分布问题却让人更加担忧。

一个典型的事实是父母和子女的社会经济地位之间存在显著的统计相关性,不同的家庭背景对子女的影响具有代际特征。[1]教育作为家庭社会经济地位代际传递的重要途径,不仅能改变家庭在社会经济中的相对位置,也是促进社会阶层流动,推动社会结构演进的主要动力之一。基于此,本文从父母相对剥夺感视角探讨其对子女教育机会的代际影响,以期为子女教育机会的差异提供来自代际的证据。更为重要的是,本文的发现为评估和调整教育政策提供理论依据,从而使教育政策的制定更具有瞄准性,以突破家庭背景对子女教育的制约,促进阶层流动。

二、文献综述

收入的人际比较会产生相对剥夺感,进而影响人们的生活,这一观点在经济学、人类学、政治学、心理学和社会学等诸多学科中得到广泛认可。[2]相对剥夺理论自Stouffer[3]提出以来得到了广泛的关注,后经Merton[4]系统阐述,继而Runciman[5]在前人的基础上将相对剥夺感定义为一个条件集,认为在满足该条件集的情况下即产生相对剥夺感。他认为个体对X产生的相对剥夺感需满足如下条件:自身没有X;周围其他人有X;期望有X;期望是合理可行的。随时间推移,也有部分学者从其他层面对相对剥夺感进行界定,如Gurr[6]认为相对剥夺是行动者对价值期待和价值能力不一致的认知,但相比较而言Runciman的定义更具有可操作性。关于相对剥夺的早期研究集中于社会学领域,1980年代Stark & Yitzhaki[7]将相对剥夺引入经济学以解释其对迁移决策的影响。不同学科关于相对剥夺研究的侧重点不同,虽然对相对剥夺概念的界定略有差異,但其核心是社会比较,包含认知成分和情感成分。剥夺感主要来源于参照群体的选择,与自身利益并无直接关系[8],即相对他人自身没有获得同等的东西所产生的一种不利情感。广义的相对剥夺概念是指当自己得到的相对较少时的一种负面感情。[9]本文中涉及的相对剥夺特指收入剥夺,即研究对象的收入低于他人时产生的一种剥夺感。因之,本文相对剥夺感的概念本质上属于个体经济不平等的范畴,所以本文以下的文献回顾主要是从经济不平等对教育机会的作用入手,从宏观和微观两个层次梳理经济不平等对子女教育机会的影响效应。

早期关于经济不平等对教育机会的研究主要是从宏观层面展开。传统观点认为,经济不平等对教育的供需均产生影响,进而对入学率存在潜在冲击。[10]从供给侧来看,教育作为一项公共服务是依托于国家和地方的财政,不平等的出现滋生部分寻租行为,减少了教育这种公共品的有效提供。因为拥有一定财富的人群可以在公共教育与私立教育间择优选择,并放弃资助公共教育,这在一定程度上可能会降低公共教育供给。从需求侧来讲,有文献认为在考虑金融市场信息不对称情况下,借贷机会分配不均,导致财富分配不平等,只有少部分富人有能力支付教育。这为支付能力和经济壁垒对入学率的影响—“奢侈品公理”[11]—提供了现实解释,即不平等使减贫得不到改善,从而不利于入学率提高。

Mayer[12]认为不平等对教育的影响存在两种效应:非线性效应(Nonlinearity Effects)和宏观效应(Macro Effects)。非线性效应更偏重论述宏观层面的作用,它是指仅当家庭收入对孩子的教育程度影响是非线性① ①这里的非线性与计量模型中的非线性含义不同,是指家庭收入对孩子教育获得的影响存在异质性,即高收入家庭的收入对子女教育获得影响的弹性低于低收入家庭。 的,经济不平等才能影响教育获得的平均水平。在收入对孩子的教育程度影响是非线性的前提下,假设1%的收入增长会产生一样的教育获得的增长,而从富裕家庭到贫困家庭的无成本再分配会增加孩子的平均教育获得,因为这种财富的再分配使得贫困儿童教育获得的比例的增加程度大于富人孩子的教育获得减少的比例。

随着研究演进,部分研究开始从微观层面进行分析。除了考虑经济不平等因素外,众多学者以父母收入、邻里特征等构成的教育环境为侧重点,考察其对入学率的影响。[13-16]这与Mayer所论述的收入不平等对教育获得影响的宏观效应,即以宏观层面的不平等影响个体教育机会获得的具体微观机制相吻合。这一观点主要是围绕教育环境对教育机会获得的影响展开,这种影响既包含家庭内教育环境的作用,也包括家庭外部环境对教育机会的影响。即使在家庭收入和需求相等时,不平等也会影响人们的行为进而影响教育获得。

在家庭内部,父母教育是孩子教育成果的有力预测因素,较高的父母受教育程度提高了孩子入学率。[17]孩子在学校的表现受父母三个方面的影响:个人(关心孩子学业)、认知(让孩子接受智力刺激)、行为(参与学校活动),这些都直接或间接影响孩子教育。[18]相对剥夺会影响健康[19],进而影响教育产出:较低的社会经济地位诱发孩子和父母的压力和沮丧等身体和精神的疾病。一方面,相对剥夺人群所处的社会层级较低导致其产生一种在社会规范和价值观上的隔离和疏远感,这又导致孩子变得易怒,更有可能产生不规范行为和反社会行为,导致对教育的感知价值降低进而减少对教育的需求。另一方面,处在较低社会经济地位的父母会低估自我智力评估,认为自我较低的教育效能感可能会复现在孩子的成长经历中,由此决定了孩子的受教育程度。

以家庭外部环境对孩子教育影响为切入点,部分学者认为经济不平等主要从以下几种途径影响孩子的入学率:第一,更高的不平等使穷人的感受更差,从而增加其疏离感和压力,这种相对剥夺感会直接或间接影响孩子的教育获得。[12]一方面,与富裕家庭相比,孩子会感觉得不到相同的物质资源,很可能产生相对剥夺感,感到边缘化,从而低估教育回报率,导致自身求学意愿不高或學习努力程度下降;另一方面,与经济好的家庭比较,父母的压力感会降低其对孩子教育的期望[20],进而减少孩子的教育投入,影响孩子的表现。Chetty等[21]也发现了较大经济不平等地区的低代际流动性这一事实。第二,基于孩子成长环境的“楷模”(role models)[22]作用机制,该理论基于传染病学方法——即个体会受到身边人(邻里)的影响[23-25]来论证家庭外部成人的教育水平对孩子入学率的影响。他们认为由于孩子接触到外部的智力刺激将促进孩子们的学习和学术成就。一方面,成人教育水平与经济水平互相作用可能会增强孩子对上学回报率的信念;另一方面,父母受到教育信号的激励也可能延长孩子上学时间,这些都会直接或间接地提升孩子的入学率和受教育年限。需要注意的是,关于“楷模”理论对孩子求学行为的影响既存在抑制作用,也存在促进作用,但大部分研究都强调缺乏积极模范效应造成的伤害,而不是存在消极行为带来的伤害。[26, 27]第三,经济激励理论(economic incentive):相对不平等会激励个人以社会青睐的方式行动,而由于自身禀赋和外部环境不同,这种方式不可避免地带来了收入差距,这会激励下一代投入更多人力资本。1970年至1990年间,美国教育回报的增加是其不平等加剧的原因之一。[28-30]第四,政治和社会行为理论:经济不平等会影响个人态度和行为,进而对社会结构产生影响。很多文献表明经济不平等与较低的信任水平、社会凝聚力、公民参与、认同感相关,还有日益递增的个人主义、反社会、不道德行为,这些都是经济不平等影响入学率的途径。[31, 32]不平等可能影响投票者支持再分配政策,从而影响税收;较高的不平等可能导致富人的孩子更愿意进私校,从而减少对公校的资助。

综上所述,可以总结出相对剥夺感对教育机会作用的前提假设:收入水平对教育机会的弹性在不同阶层间存在差异,这种差异会导致教育机会的分配差异。即收入在个体中的分布状态反映了当下收入不平等的状态,当收入分布不变时,收入水平总体的提高将对整体受教育机会存在促进作用,我们将此作用总结为“相对剥夺感影响教育机会的绝对收入假说”。而当收入分布发生变动时,由于收入对不同阶层的教育的弹性不相等,收入不平等的改善使一方的获益(获得的教育机会)大于另一方的损失,即富人的一美元转移损失的教育机会小于穷人获得一美元得到的教育机会,进而改善总体教育机会,即为“相对剥夺感影响教育机会的相对收入假说(非线性假说)”。本文的研究主要基于上述两个前提假设展开。

现有研究从宏观层面的收入不平等对教育获得的影响,到微观层面的相对剥夺感对教育机会的作用,已经较为全面地论证了收入不平等等对教育获得的作用机制。但微观层面的研究,多是从家庭层面[33]入手,研究家庭收入对子女入学的影响,鲜有学者关注个体层面的相对剥夺感的代际影响,具体到中国情境下的研究更是寥寥无几。一些特征事实有助于我们对中国情景下的该议题作出初步判断,一方面,从教育观念上看,孩子从学前教育到高等教育阶段的入学选择,受父母影响显著。另一方面,我国的教育资源供给方面,绝大部分属于政府提供的公共教育服务,私人教育占比较少,这一现象在无论是在义务教育阶段,还是在非义务教育阶段均较为普遍。加之我国教育供给在学龄阶段的差异,即除义务教育阶段完全免费外,其他教育阶段均是自费,这一特征显然与上述理论机制的背景迥异,不能完美地契合国内教育的发展现状。基于此差异,本文利用中国家庭追踪调查数据(CFPS)试图论证这一现象背后的中国故事是否依然成立。与以往文献相比,本文可能在以下两个方面有所创新:第一,考虑到所涉及的CFPS数据的分层特征,本文利用分层logit模型进行分析,避免了由于传统的logit模型无法估计不同层级水平上存在的随机效应。第二,与以往以家庭背景为分析对象的文献不同,本文有效识别并区分了父母相对剥夺感对子女教育机会的因果效应,与过去以父母的绝对收入水平为分析对象的文献有别,本文重点关注的是父母的相对收入水平及收入分布状态对子女教育获得的影响。基于此,给出了中国情境下父母相对剥夺感对子女教育机会存在明显代际作用的经验证据。本文的研究在一定程度上扩展与丰富了收入水平与教育机会这类文献的研究视角,有助于细致地评估相对剥夺的经济效应,对发展中国家教育政策调整具有重要的借鉴意义。

三、变量构建及特征事实分析

(一)数据来源及说明

本文主要使用的数据来自2010~2016年的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS),通过匹配家庭成员关系构建个体混合面板数据进行分析。具体地,我们利用各年数据库中子女、成人、家庭、家庭关系及村居数据相匹配,得到所需要的父母及其对应子女的各变量。需要说明的是,CFPS2012和CFPS2016数据中不含村居数据库,为保证合并样本的观测值,我们将CFPS2010、CFPS2014中村居信息分别补充到CFPS2012、CFPS2016数据中。进一步,剔除样本中子女年龄为3岁以下24岁以上的孩子数据以及主要指标缺失值,及内容为“不知道”“拒绝回答”“不适用”等值的样本之后,得到样本量为10811个① ①由于所含变量中观测值的缺省值数量不同,所含变量越多,造成的样本量损失越大。此处的样本量为分层logit模型下的观测数,即下文中模型(5)的样本量,模型(1)~(4)中对应的样本量为各自模块下的样本观测数。。

(二)变量选取

(1)因变量:子女受教育机会,以3~24岁(闭区间)孩子的入学状况衡量。具体衡量指标是孩子是否正在上学(正在接受学校教育)。由于不同年份的数据问卷设计差异,对孩子是否正在上学这一问题存在“一题多问”情况,本文将此多个问题合并。具体合并方法为:多个问题的答案中有且至少有一个回答“是”的在合成的新变量中对应的状态为“是”,否则对应状态为“否”。

(2)自变量:①父母的个体相对剥夺感,以父母个人的年总收入计算得到。此处的年总收入指“归入个人名下的各项收入合计,包括工资性、从各种渠道获得补贴、津贴、补助、酬金,以及個人名义租赁获得的租金、补偿金、存款利息、股票/基金/债券分红,接受的各种赠予折合人民币、借贷性收入等”。

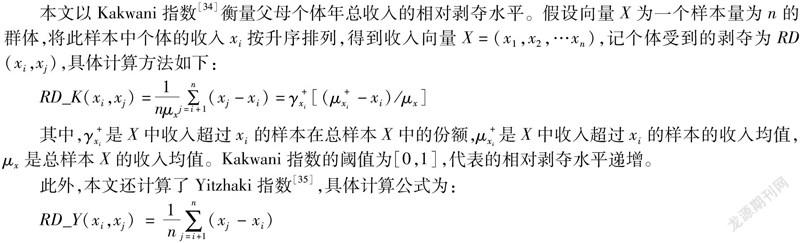

本文以Kakwani指数[34]衡量父母个体年总收入的相对剥夺水平。假设向量X为一个样本量为n的群体,将此样本中个体的收入xi按升序排列,得到收入向量X=(x1,x2,…xn),记个体受到的剥夺为RD(xi,xj),具体计算方法如下:

其中,γ+xi是X中收入超过xi的样本在总样本X中的份额,μ+xi是X中收入超过xi的样本的收入均值,μx是总样本X的收入均值。Kakwani指数的阈值为[0,1],代表的相对剥夺水平递增。

此外,本文还计算了Yitzhaki指数[35],具体计算公式为:

在采用两种指数以验证相对收入剥夺对子女受教育机会的影响外,本文还使用父母的绝对收入水平验证这一影响,与以往文献形成对照以证稳健。

(3)控制变量:主要包含个体、家庭及村居环境等特征变量。具体包括:①父母的个体特征变量(AD):性别、年龄、户口、婚姻、社会地位、生活满意度、健康状况、大病冲击、受教育年限、共产党员;②孩子的个体特征变量(CH):性别、年龄、3岁时户口状态、教育期望、医疗保险;③家庭特征变量(FAM):教育支出、家庭规模;④村居环境特征变量(COM):劳动力流动强度、交通距离、基础设施。

(三)变量特征事实及描述性统计

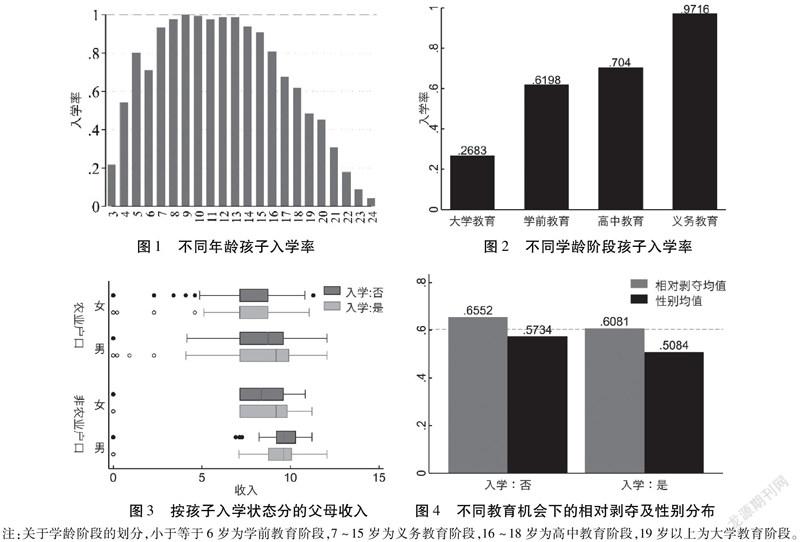

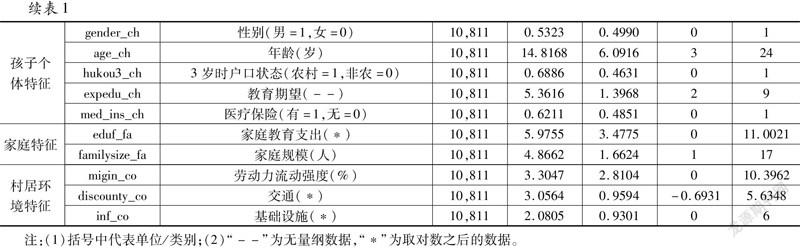

表1给出了本文主要变量的描述性统计情况,不难发现:孩子的受教育机会均值随着年龄的增长呈现倒“U”形轨迹(图1)。具体表现为孩子在学前教育阶段,平均教育机会较低(入学率约为61.98%);进入义务教育阶段后平均教育机会明显提升(入学率约为97.16%);但在高中教育阶段(入学率约为70.4%),尤其是大学教育阶段(入学率约为26.83%),平均教育机会有明显下降(图2)。自变量方面,从户口状态的总体分布看,孩子与父母的户口为农村户口的比例分别为94.75%、68.86%,基本吻合普查数据中农业—非农户口的分布状态。分户口看,非农户口居民收入均值(8.4)明显高于农业户口居民收入均值(7.1);分性别看,男性收入均值(7.8)明显高于女性(6.6);分孩子入学状态看,上学孩子的父母的收入均值(7.3)高于没有上学孩子的父母收入均值(6.9),且在学状态的孩子,其父母收入的25%~75%分位数形成的区间更大,表明这部分家庭的父母收入存在更大的组内差异。这印证了我国目前城乡间居民收入差距较大、劳动力市场上性别歧视的事实;同时,也与我国中低收入家庭占比提高,总体居民平均收入水平较低的“葫芦形”的收入分配格局大致吻合(图3)。

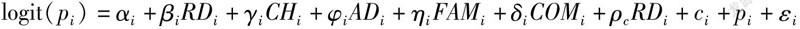

值得注意的是,父母年总收入相对剥夺指数偏大,均值为0.6以上,这表明我国目前的分配格局中中等收入水平人群占比不够,分配集中于中低收入群体。分孩子入学状态看,没有上学的孩子,其父母相对剥夺指数(均值0.66)明显高于上学孩子的父母(均值0.61)(图4)。孩子特征变量方面,学龄孩子中男孩比例略高于女孩(均值为0.53);从入学状态看,处于上学状态的孩子性别分布,男孩略多于女孩(0.51),但差异不大;而未上学状态中的男孩比例高于女孩(0.57),差异较上学状态的更为明显。

四、计量及结果分析

(一)计量模型

因变量为子女受教育状态attainmenti,以3~24岁学龄孩子是否入学表示,其概率为pi,近似服从二项分布:Yi~B(attainmenti,pi)。因此,子女是否入学的概率可以表示为如下线性函数:

其中,β、γ、φ、η、δ分为别为各个变量的系数,ρc为个体相对剥夺感在村级水平的随机斜率,α为截距项,ci、pi分别代表村级水平、省级水平的随机截距项,εi为残差项。由于孩子特征、父母特征、家庭特征及村居环境特征存在明显的分层特点,个体特征嵌套于家庭,家庭特征又嵌套于村居环境,且父母与子女间、个体与家庭间存在较强的相关性。因此,本文首先按照各不同主体模块进行回归,在剔除各模块中及模块间关联性较大的变量基础上,构造总体回归模型,并在分层logit模型的基础上做进一步验证。[36]

(二)基准回归结果及解释

以整体分层模型下父母相对剥夺感的影响为例进行分析。父母收入相对剥夺指数对子女教育机会有显著负向影响,父母相对剥夺感每上升1个单位,子女的受教育机会下降约21.1%,平均边际效应为-2.7%。孩子个体特征及家庭特征对子女受教育机会的影响十分显著。从子女的性别来看,男孩的受教育机会显著低于女孩,约为女孩的0.91倍,表明随经济发展和人们素质的提高,“重男轻女”的思想得到转变,“生男生女都一样”的观念逐渐普遍,女孩在受教育方面拥有平等权利也逐步被大众接受。社会对女性地位的逐渐认同,使女性在追求教育方面有明显的优势,这也可以认为是教育对社会阶层代际流动的作用方式之一,即改善了人们的教育观念。子女年龄对受教育机会有显著的负向影响,即随着子女年龄增加,其受教育机会递减,子女年龄每增加1岁,教育机会平均下降约2.2%。这是因为在我国虽然目前学前教育还未纳入义务教育范围,但学前教育以“社会为主,公办示范”办学为主,与此同时,私立办学在费用制定上更多依靠市场价格引导,相比数量较少的公立学前教育机构,可能入学的制度性门槛随着收入水平提高,家庭有能力负担孩子的学前教育,因此学前教育的普及率及参与率也有所提高。而随着孩子逐步成长,虽然义务教育已经普及,高等教育也有所扩张,但相对于学前教育阶段,义务教育及以上阶段的筛选机制更为明显。子女的户口状态对受教育机会有显著的抑制作用,农村户口的孩子相对城市户口孩子的入学率更低,约为城市户口孩子的入学率的55.4%。一是由于农村地区的教育资源更匮乏,在以公共教育为主的义务教育阶段这一特征就已显露无遗,通过早期教育阶段的累积效应,在以高中和大学教育阶段为主的非义务教育阶段,子女教育机会的城乡分布差异在所难免;二是城乡收入差距存在,即便城乡居民的教育支出意愿相等,由于城乡绝对收入水平存在一定差距,农村居民普遍面临更强的消费预算约束,在教育活动部分支出更少。孩子对自身的教育期望显著提高了其受教育机会,在控制孩子的个体特征变量情况下,孩子的教育期望每增加1单位,其受教育机会增加约74.3%,平均边际效应约为9.1%,表明孩子自身的主观学习动机对争取入学机会有明显的促进作用。值得注意的是,孩子是否参与医疗保险对其教育机会的影响显著为负。可能的原因是户籍分布多为农村,保险作为一种专用性资产,在规划家庭预算时不会被用作它图,在有限的家庭收入中,减少部分可支配收入会加大家庭负担。家庭教育支出对子女教育机会有显著促进作用,在教育方面的大量投入,使子女能够接触更好的教育资源,同时教育支出更高的家庭收入水平也偏高,其所处教育环境往往更好。家庭规模对子女受教育机会有显著的抑制作用,因为家庭人口越多,人均的可支配资源越少,孩子受教育机会将会减少。父母特征变量及村居水平变量的作用并不明显。可能的原因是:一是分层模型所含变量较多,删去缺省值后损失样本较多,导致部分变量回归结果不显著;二是以孩子作为受教育主体,其是否上学,在控制其他变量情况下,更多地依赖于自身选择,因此其自身特征显得更为重要。

总之,无论是分模块回归模型,还是分层模型,都证明父母的相对剥夺感对子女教育机会有显著的抑制作用,这种作用的平均边际效应在2%~11%之间,平均约为5.5%。

五、稳健性检验

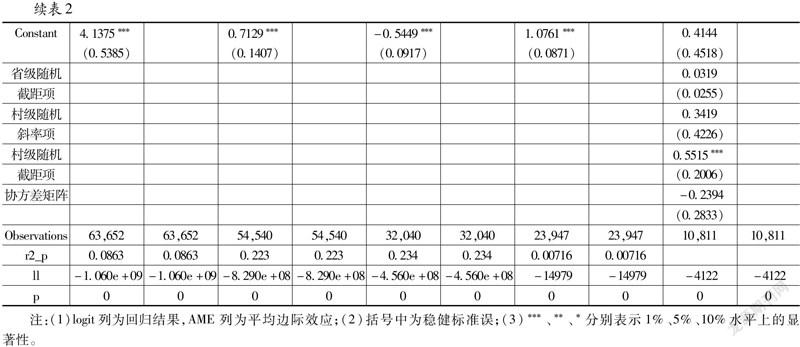

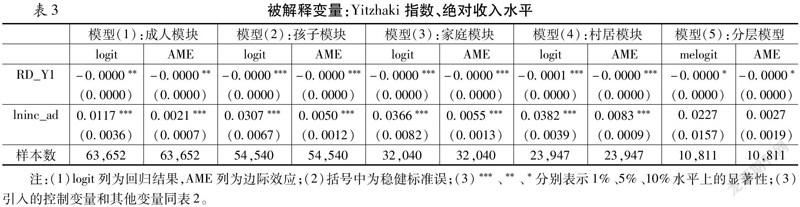

(一)Yitzhaki指数及绝对收入水平下的回归结果

为了保证文章结果的稳健性,我们利用Yitzhaki指数及绝对收入,对上文的各模型进行回归,结果表明无论是以Kakwani指数衡量的父母的相对剥夺感,还是Yitzhaki指数衡量的相对剥夺水平,都对子女的受教育机会有显著的抑制作用。而以绝对收入衡量的父母经济水平对子女的受教育机会有显著促进作用,也从反面论证了这一事实。另外,考虑到个体相对剥夺感基于人口范围的特性,其构建可能主要是基于身边的个体,而相对于全国其他地方个体的情况可比性较低,因此可能造成相对剥夺感测度的偏差。本文进一步在利用各省份对应年度的居民消费价格指数对原本的收入数据进行调整后(调整为以2010年为基期),重新以省份为界构建了基于省份内部的父母相对剥夺感,并据此新的构建指数,重新对全文的所有模型进行了再次计量回归。结果均与以全国范围构建的相对剥夺指数的回归结果相符,只是系数大小上有略微的不同,再次证明了本文结论的稳健性① ①具体的回归结果限于篇幅,正文不做展示,如有需要可向作者索取。 。

(二)异质性分析

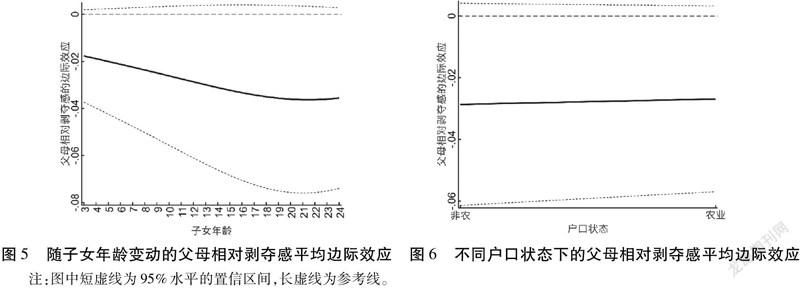

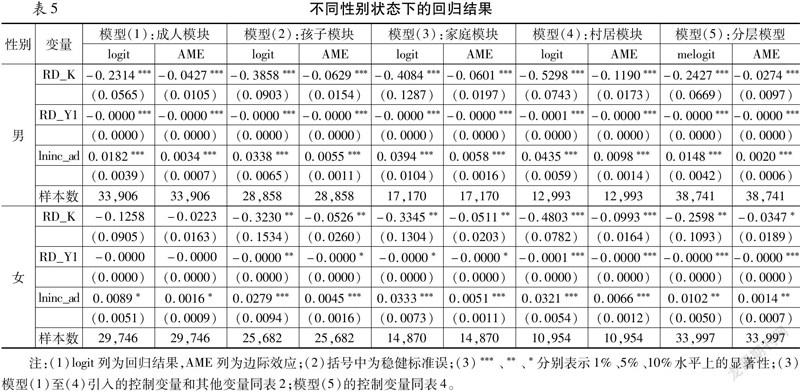

为进一步分析父母相对剥夺感在不同年龄、户籍因素下对子女教育的影响,基于分层模型的回归结果,我们对父母相对剥夺感的平均边际效应作用进行了分析。结果发现:随着孩子的年龄增加,父母相对剥夺感对孩子的教育影响的平均边际效应呈“U”型变化,即父母的相对剥夺感对子女受教育机会的影响随孩子年龄的增加呈现先扩大后缩小的趋势,拐点出现在21岁(图5)。可以看到,孩子父母户口状态为农业户口的,其相对剥夺感对子女受教育机会的平均边际效应略高于非农业户口的父母(农业户口下父母相对剥夺感的平均边际效应为2.9%,非农户口下为2.7%)(图6)。接下来,我们将具体分析在孩子的不同的学龄阶段、孩子不同的性别及在父母不同的户口状态下,父母相对剥夺感对子女教育机会的异质性。

1.分户口状态的回归分析

前文回归结果表明农村户口对子女的受教育机会有显著的负向影响(原因不再赘述,见表2),为了解二元经济体制下户籍分割对城乡间子女教育的影响的异同,我们依据父母的户口状态,将样本分为农村户口和非农村户口进行回归分析。我们首先对各变量进行均值差异性对比,发现城乡两样本的所有主要变量及绝大部分控制变量存在显著的差异,这与我国目前的城乡差距过大的情形较为吻合。进而在分样本的前提下进行回归,结果(见表4)发现:在控制个体特征和环境变量的情况下,农业户口下父母相对剥夺感对子女的受教育机会存在显著的抑制作用,非农户口下父母相对剥夺感对子女的教育机会未产生显著影响。即使在控制了省级层面的招生人数、师生比及教育投资等教育供给因素后,父母的相对剥夺感对子女受教育机会依然存在户口的异质性。以分层模型结果为例,农业户口下的父母相对剥夺感每增加1个单位,子女受教育机会下降约17.4%,其平均边际效应约为-2.2%。这一结果在利用Yitzhaki指数及绝对收入数据回归时也得到了验证。从边际效应上来看,在父母是农业户口状态下,子女教育机会的变化对父母相对剥夺感的变动更为敏感,以Kakwani指數为例,农村户籍的父母相对剥夺感的平均边际效应为-2.2%,城市户籍的父母相对剥夺感的平均边际效应约为-1.9%。究其原因,我们认为在我国二元经济结构并未消融的情况下,户口作为“身份证”,证明了城乡收入差距存在,农村居民用于教育的预算相对城市居民更少;户口作为“通行证”,限制了农村居民获得城市地区更高层次、更优质教育的机会。

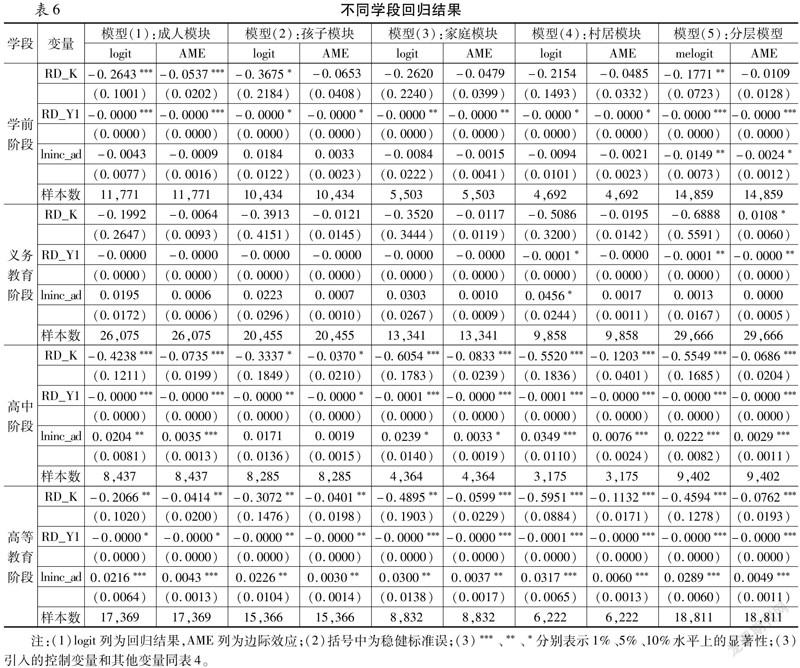

2.按子女性别分样本的回归结果及解释

由于孩子在不同入学状态下的性别分布存在明显的差异(图4),据此我们分性别样本进行回归分析,结果(见表5)发现:在控制个体特征和环境变量的情况下,父母相对剥夺感对男孩和女孩的受教育机会均存在显著的抑制作用,相较于女孩,这种影响对男孩的效应略大(除模型(5)中以Kakwani指数回归结果外)。这一结论在控制了省级层面的招生人数、师生比及教育投资等教育供给因素后,依然成立。以模型(5)为例,以Kakwani指数衡量的父母相对剥夺感每增加1个单位,男孩的受教育机会下降约21.5%,平均边际效应约为-2.7%;女孩的受教育机会下降约29.7%,平均边际效应约为-3.5%。且利用Yitzhaki指数及绝对收入数据回归亦支持该结论。从边际效应上来看,男孩的受教育机会对父母相对剥夺感的变动更为敏感,一个可能的原因是,男孩的学业成绩在各个学龄阶段均落后于女孩,学业落后导致男孩在校园里更容易被忽视,从而影响其求学心态,导致其更容易产生旷课逃学、离开学校、厌学、反教育的行为。[37]

3.按子女学段分样本的回归结果及解释

由于我国目前只针对小学及初中阶段实行九年制义务教育,且采取“地方负责,分级管理以及各有关部门分工负责”教育管理体制,导致教育的供给在不同阶段存在明显差别。一方面是义务教育的强制性保证了中小学阶段孩子的较高的入学率;另一方面是教育投入短缺、重点学校制度、示范性学校效应甚嚣尘上,导致义务教育阶段之外的教育收费逐年上涨,以及择校风气的愈演愈烈。考虑到不同学龄孩子的教育供给的差异,尤其是义务教育阶段作为公共服务的免费性特点,能够有效保障中小学孩子的入学率。本文将样本分为学前教育阶段(3~6岁)、义务教育阶段(7~15岁)、高中教育阶段(16~18岁)及大学阶段(19~23岁)四个阶段分别进行回归,以检验不同学龄阶段父母相对剥夺感对子女教育机会影响的差异。结果如表6,我们发现:在控制个体特征和村居环境变量情况下,除义务教育阶段外,父母相对剥夺感对子女教育机会有显著的抑制作用,且父母的相对剥夺感对子女教育机会存在显著的“U”型特征,即随子女的学龄增加,父母的相对剥夺感呈现先降后升的趋势,其影响在高中阶段最大。这种“U”型影响特征在控制宏观的教育供给变量后亦十分显著。以分层模型为例,在学前阶段父母相对剥夺感每上升1个单位,子女受教育下降约16.2%,这一影响的平均边际效应约为-1.1%;对应的高中教育阶段、高等教育阶段父母相对剥夺感每上升1个单位,子女受教育分别下降约42.6%、36.8%,这一影响的平均边际效应分别约为-6.9%、-7.6%。

对此“U”型特征的一个解释是,教育作为一种准公共品,因为其供给的有限性及优质教育的稀缺性,使得其具有一定的排他性。在学前教育阶段,“不能输在起跑线上”已成为现代子女教育的主流观点之一。但我国目前学前教育的普及率还未跟上义务教育阶段的普及水平,为了能争取到优质的教学资源,一些父母宁愿选择高价的私立幼儿园,这一定程度上缓和了对学前教育机会的竞争程度。在此阶段,父母剥夺感虽然会显著影响子女的教育机会,但是敏感程度相对较低。相对其他学龄阶段而言,义务教育阶段以其强制性保证了自身的普及性和覆盖范围,即使是家庭情况极端贫困的孩子,也可能获得受教育的机会。因此即使父母有较高的剥夺感,但义务教育的强制性弥补了由于剥夺感而带来的受教育机会的损失。高中阶段作为一个家庭的“重要一跃”,人们必定更加关注获得优质资源的机会,在此激烈竞争的背后倾注更多的物质资本和社会资本。加之社会上对重点学校的追逐之风,使得这一竞争日趋白热化,因此对于一个优质的高中受教育机会,父母们具有更高的“敏感性”。而这一“重要一跃”之后是对高等教育的追求,伴随着二十多年的高等教育扩张政策之后,大学生普及率有了明显提升,使得在更高层次的教育机会获得方面,父母们的相对剥夺感的“敏感性”有所下降。

(三)进一步分析

考虑到父母相对剥夺感与子女教育机会之间潜在的相互影响,我们将进一步考察父母相对剥夺感对子女教育机会的因果关系。对此,我们选取义务教育及以上阶段的子女样本进行分析。因为义务教育阶段的子女教育机会较大程度上受到国家和地方政府政策支持,因而较少的受到家庭决策的影响。但在进入非义务教育阶段后,教育决策可以由家庭自行决定,作为家庭经济来源贡献者的父母,对于子女的教育机会有很强的话语权,因而更可能影响子女非义务教育阶段的教育机会。

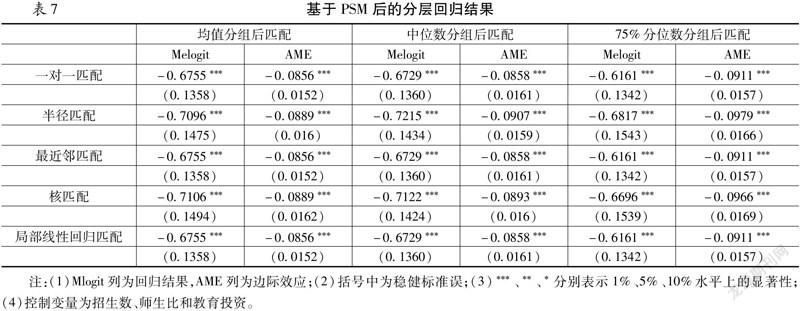

依据CFPS数据中子女库对应的“您/你现在在上学吗?”和“受访者离校/上学阶段”两个问题,将样本范围筛选为初中阶段离校和高中及以上阶段在学的孩子。基于PSM的方法,依据样本中父母相对剥夺感的均值,将样本中父母相对剥夺感低于样本均值的作为处理组,反之作为对照组,进而讨论义务教育及以上阶段的父母相对剥夺感对子女教育机会的影响。为了使结论更加稳健,我们还依据样本中父母相对剥夺感的中位数和75%分位数作为分组标准进行验证。

本文使用一对一匹配、半径匹配、最近邻匹配、核匹配及局部线性回归匹配等多种方法进行匹配,结果均表明父母相对剥夺感对子女教育机会产生了明显的影响。表7为利用匹配后的数据进行分层回归的结果,不难看到两种匹配方法下,父母相对剥夺感对子女初中之后是否继续上高中均有明显的抑制作用。以均值分组后的一对一匹配为例,在控制宏观层面的教育供给的相关因素后,与初中阶段离校相比,父母相对剥夺感每增加1个单位,子女继续进行高中及以上教育阶段的机会下降约49.1%,其平均边际效应约为-8.6%。与表6中高中阶段的回归结果相比,本节的回归结果明显偏大。一个原因是,表6的回归结果在选取高中学龄阶段作为样本进行回归时,只区分了在学和未在学状態,并未区分子女在何种教育阶段离校,得到的估计结果只表明在所有学段内是否入学受父母相对剥夺感的平均影响,因此估计系数与基本结果有所差异。更为重要的是在有效控制宏观教育供给因素后,这一系数增大,印证了我们区分义务教育阶段的必要性,同时证实父母相对剥夺感的确是子女能否获得高中及以上教育阶段受教育机会的重要原因。

六、结论及政策启示

父母的收入水平对子女受教育机会有着重要影响,父母收入的不平等状态更可能直接影响其对子女的教育决策。本文利用2010~2016年的CFPS调查数据构建混合面板,以父母的收入水平为基础衡量父母的相对剥夺感对子女教育机会的影响。结果表明:(1)父母相对剥夺感对子女受教育机会存在显著的抑制作用,结论在经过一系列稳健性检验后仍然成立。(2)上述抑制作用具有明显的异质性:从父母户籍来看,农村户口状态下父母相对剥夺感对子女教育机会的作用显著,非农户口状态下作用不显著;区分孩子性别来看,父母相對剥夺感对男孩和女孩的受教育机会均存在显著的抑制作用,这种影响效应对男孩略大;从孩子学龄阶段来看,父母相对剥夺感对子女教育机会的影响呈显著的“U”型特征,即随着孩子年龄增加,父母相对剥夺感对子女教育机会的影响大小依次为:学前教育阶段<高等教育阶段<高中教育阶段。(3)需要注意的是,考虑到义务教育阶段的强制性和广覆盖性的特征,父母相对剥夺感对子女教育机会的影响在义务教育阶段并不显著,这表明我国实行义务教育政策有助于改善子女教育机会缺失。(4)进一步,我们以义务教育阶段与义务教育以上阶段的样本为分析对象,采用PSM方法进行了因果识别,结果表明在控制宏观教育供给因素后,父母相对剥夺感的确是子女能否获得高中及以上教育阶段受教育机会的重要原因。与初中阶段离校相比,父母相对剥夺感每增加1个单位,子女继续进行高中及以上教育阶段的机会约下降49.1%,这种影响的平均边际效应约为-8.6%。

基于上述结论,在以下方面提供了政策启示:(1)父母个人收入的增长是子女受教育机会提高的重要推力。在经济发展、人民收入水平增长的同时,合理将“蛋糕”分配显得尤为重要。一方面,父母收入的增长使得可用于子女教育的投入增加,可以刺激家庭对教育的需求,从而有助于子女接受更高层次的、更优质的教育;另一方面,经济增长“红利”的再分配必须做到既要保证效率,也要促进公平,因为“蛋糕”的不同分配方式直接影响“吃蛋糕的人”的切身利益和主观感受,进而影响其经济行为决策。(2)户籍制度的改革是推进社会融合,缓解社会阶层固化的有利因素。二元经济结构决定了社会结构的二元性,而户籍制度充当了阶层流动的“绊脚石”,但教育是促使阶层变动的最有利途径,只有改变教育机会和资源的城乡分配差别,才能从根本上缓和由于阶层固化带来的一系列社会矛盾。(3)完善教育制度改革,尤其是基础教育阶段的普及,重点巩固义务教育的覆盖率,同时加大学高等教育的供给,是提高孩子受教育机会的重要途径。

参考文献:

[1]Bjrklund A, Salvanes K G. Education and Family Background: Mechanisms and Policies[M]. Handbook of the Economics of Education. Elsevier. 2011: 201~47.

[2]Esposito L, Villaseor A. Relative Deprivation and School Enrolment. Evidence from Mexico[J]. Review of Income and Wealth, 2019,65(1): 166~86.

[3]Stouffer S A, Suchman E A, DeVinney L C, et al. The American Soldier: Adjustment to Army Life (Vol. 1)[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1949.

[4]Merton R K, Merton R C. Social Theory and Social Structure[M]. Simon and Schuster, 1968.

[5]Runciman W G. Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth~Century England[M]. Routledge & Kegan Paul, 1966.

[6]Gurr T R. Why Men Rebel[M]. Routledge, 2015.

[7]Stark O, Yitzhaki S. Labour Migration as a Response to Relative Deprivation[J]. Journal of Population Economics, 1988,1(1): 57~70.

[8]熊猛, 叶一舵. 相对剥夺感: 概念, 测量, 影响因素及作用[J]. 心理科学进展, 2016,24(3): 438~453.

[9]Turley R N L. Is Relative Deprivation Beneficial? The Effects of Richer and Poorer Neighbors on Children's Outcomes[J]. Journal of Community Psychology, 2002,30(6): 671~86.

[10]Esposito L, Villaseor A. Wealth Inequality, Educational Environment and School Enrolment: Evidence from Mexico[J]. The Journal of Development Studies, 2018,54(11): 2095~118.

[11]Basu K, Van P H. The Economics of Child Labor[J]. American Economic Review, 1998,412~27.

[12]Mayer S E. How Did the Increase in Economic Inequality between 1970 and 1990 Affect Children’s Educational Attainment?[J]. American Journal of Sociology, 2001,107(1): 1~32.

[13]Angelucci M, De Giorgi G, Rangel M A, et al. Family Networks and School Enrolment: Evidence from a Randomized Social Experiment[J]. Journal of Public Economics, 2010,94(3~4): 197~221.

[14]Bobonis G J, Finan F. Neighborhood Peer Effects in Secondary School Enrollment Decisions[J]. The Review of Economics and Statistics, 2009,91(4): 695~716.

[15]Chetty R, Hendren N, Katz L F. The Effects of Exposure to Better Neighborhoods on Children: New Evidence from the Moving to Opportunity Experiment[J]. American Economic Review, 2016,106(4): 855~902.

[16]Hill M S, Duncan G J. Parental Family Income and the Socioeconomic Attainment of Children[J]. Social Science Research, 1987,16(1): 39~73.

[17]Handa S. Raising Primary School Enrolment in Developing Countries: The Relative Importance of Supply and Demand[J]. Journal of Development Economics, 2002,69(1): 103~28.

[18]Grolnick W S, Slowiaczek M L. Parents' Involvement in Children's Schooling: A Multidimensional Conceptualization and Motivational Model[J]. Child Development, 1994,65(1): 237~52.

[19]Currie J. Healthy, Wealthy, and Wise: Socioeconomic Status, Poor Health in Childhood, and Human Capital Development[J]. Journal of Economic Literature, 2009,47(1): 87~122.

[20]McLoyd V C. The Impact of Economic Hardship on Black Families and Children: Psychological Distress, Parenting, and Socioemotional Development[J]. Child Development, 1990,61(2): 311~46.

[21]Chetty R, Hendren N, Kline P, et al. Where Is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2014,129(4): 1553~623.

[22]Jencks C, Mayer S E. The Social Consequences of Growing up in a Poor Neighborhood[J]. Inner~city poverty in the United States, 1990,111~186.

[23]Dahl G B, Lochner L. The Impact of Family Income on Child Achievement: Evidence from the Earned Income Tax Credit[J]. American Economic Review, 2012,102(5): 1927~56.

[24]Dahl G B, Lochner L. The Impact of Family Income on Child Achievement: Evidence from the Earned Income Tax Credit: Reply[J]. American Economic Review, 2017,107(2): 629~31.

[25]Kling J R, Liebman J B, Katz L F. Experimental Analysis of Neighborhood Effects[J]. Econometrica, 2007(1): 83~119.

[26]Ogbu J U. Origins of Human Competence: A Cultural~Ecological Perspective[J]. Child Development, 1981:413~29.

[27]Wilson W J. The Truly Disadvantaged. Chicago: Univ[M]. Chicago Press, 1987.

[28]Juhn C, Murphy K M, Pierce B. Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill[J]. Journal of Political Economy, 1993,101(3): 410~42.

[29]Murphy K M, Welch F. The Structure of Wages[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1992,107(1): 285~326.

[30]Murphy K M, Welch F. Industrial Change and the Rising Importance of Skill[J]. Uneven tides: Rising inequality in America, 1993:101~32.

[31]Alesina A, Rodrik D. Distributive Politics and Economic Growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1994,109(2): 465~90.

[32]Perotti R. Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say[J]. Journal of Economic Growth, 1996,1(2): 149~87.

[33]潘云华, 吴茗.教育获得的家庭决策影响因素及其演变——基于CFPS数据的应用[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2020(5): 104~114.

[34]Kakwani N. The Relative Deprivation Curve and Its Applications[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 1984,2(4): 384~94.

[35]Yitzhaki S. Relative Deprivation and the Gini Coefficient[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1979:321~324.

[36]郭志剛. 分析单位、分层结构、分层模型北京大学社会学学刊:第一辑[M].北京:北京大学出版社,2004:1-11.

[37]孙云晓, 李文道, 赵霞. 男孩危机是一个客观存在的事实——对《男孩危机: 一个危言耸听的伪命题》 一文的回应[J]. 青年研究, 2010(3): 70~76.

责任编辑:张建伟