写实与写真

2022-02-07叶丽

摘要:随着当下中西方文化交流的不断深化,中西文化的比较研究愈发重要。在艺术史的长河中,中西美术在其历史进程中各自秉持不同的人文理念、社会制度、民族传统等,导致其朝着不同的路径发展,这些差异在中西方的绘画中表现得尤为明显。因此,本文试图从中西绘画中选取关于静物画的艺术现象,简要论述中国花鸟画与西方静物画在表现上的异同以及造成差异的文化思想渊源。由此,重新研究、审视中西方绘画不同的艺术价值和文化精神,为现当代中国画的发展进一步开拓思维空间。

关键词:花鸟画;静物画;荷兰小画派;院体画

一、静物画的概念

静物画指以相对静止的物体作为主要题材进行描绘的一种绘画门类。其常表现的对象多为餐具、水果、蔬菜、花卉、书籍、乐器等日常物品,具有小题材、小尺寸的特点。在中国虽然没有较为明确的静物画的概念与划分,但是谈到中国的静物画就不得不提及中国的花鸟画。

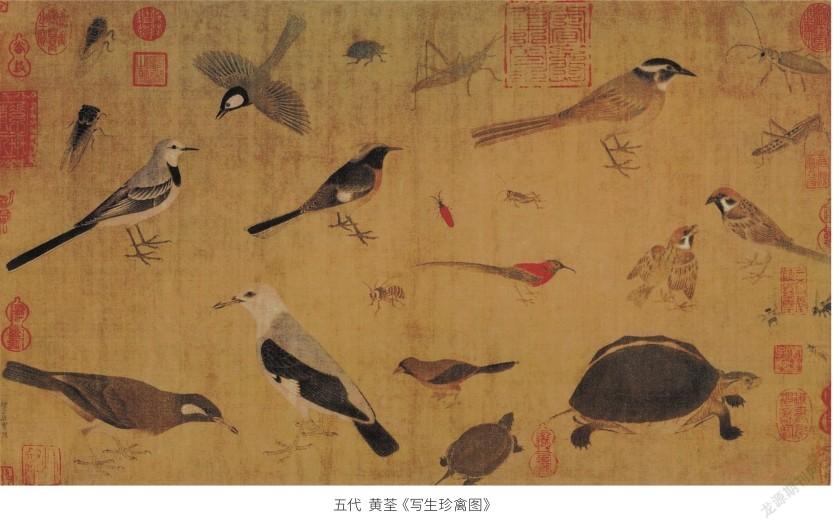

中国画的传统表现题材主要分为山水、花鸟、人物这几大类,中国的静物画主要聚焦于花鸟画。其题材可以追溯到原始时期彩陶上的动植物纹样,秦汉时期的帛画,唐代的花鸟绘画,五代、两宋的院体花鸟绘画,再到近代以来中西艺术文化的相互渗透融合。纵观中国静物画的发展,可以看出其多元化的面貌。

西方静物画的源头可以追溯到古希腊时期陶罐上的动物图像,后期的壁画、布面油画中都有关于日常物体的表现。17世纪,荷兰出现了荷兰小画派,主要描绘日常生活,创作可供市民欣赏的小幅静物油画。他们常常以现实生活的片段作为绘画的主要素材,使静物油画应运而生,成为独立的绘画题材。综上,笔者就中国最具代表性的宋代院体花鸟画与西方17世纪荷兰小画派的静物画作对比研究。

二、宋代院体花鸟画与17世纪荷兰小画派静物画

(一)宋代院体花鸟绘画

从宏观角度看,中国绘画的系统可以分为院体画和文人画两大部分,在宋代,院体画始终占据画坛的主流。院体绘画创作的格法遵从谢赫在《古画品录》中提出的“六法”:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。院体画根据不同物象的种类、时间以及特性表现物象真实的形态,从而达到符合视觉规律和欣赏目的,给人以愉悦的审美体验,以此构成具有明确表现力的整体意象,这也是花鸟画趋于成熟的过程。

中国花鸟画成熟于唐、五代,在社会经济长足发展和广泛的商业推广下兴盛起来。宋至五代时期,花鸟画备受皇家贵族推崇。帝王们为了满足政治、教化和装饰需要,兴办画院,笼络人才。宋代院体画最大的赞助者是宋徽宗赵佶,他建立了宣和画院,网罗了一大批创作人才,为花鸟画创作提供了充分的土壤,将院体画对客观物象的再现、写实推向新的高度。另外,在写生观念的深刻影响下,加之宋人重“理”的風气,宋代院体画家对生活的观察细致,技法熟练,使院体画别开生面。因此,宋代院体花鸟画的总体风格大都精妙写实、富丽堂皇、精谨艳丽,使审美语言的深度和广度得到拓展。值得注意的是,虽然宋朝的花鸟画家致力于一丝不苟地描摹客观物象,但实际上他们对“写生”的追求重在表现自然对象的本质。

(二)17世纪荷兰小画派静物画

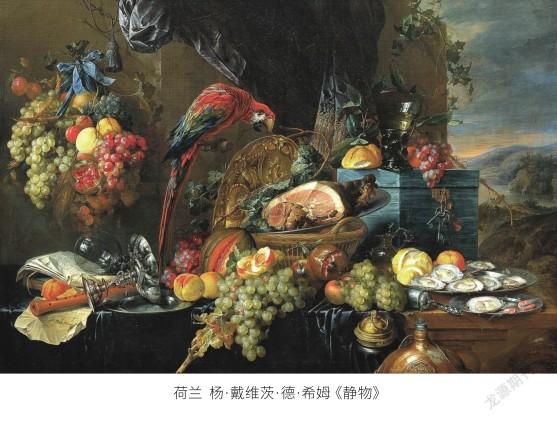

17世纪的荷兰出现了一个极具市民阶层色彩的画派—荷兰小画派。当时荷兰的社会经济迅猛发展,人们生活富足,思想自由,摆脱了贵族和教会的控制,更加注重享乐,因此,那些表现现实生活、描绘社会财富的静物画开始蓬勃发展。画家在描绘水果、器皿和各类动植物标本时,都尽力表现物象的光感、体感、量感、质感,塑造了几乎伸手可触的逼真形象。这种具有强烈实感的静物画迎合了当时新兴资产阶级对安宁、富足生活的满足心态。

贡布里希曾在其论著中将荷兰绘画誉为“自然的镜子”,他指出荷兰绘画不仅像镜子一样忠实地再现自然,还能透过形象反映事物的本质。荷兰画家威廉·卡尔夫就擅长绘制表现荷兰人生活的静物画,他的静物画常以一些奢华的物品为题材。画家在描绘物象时,十分重视静物瞬间的表现,这也体现了17世纪荷兰人的普遍精神状态。

三、“写实与写真”—对真实的共同追求

(一)宋代院体花鸟画的写实观

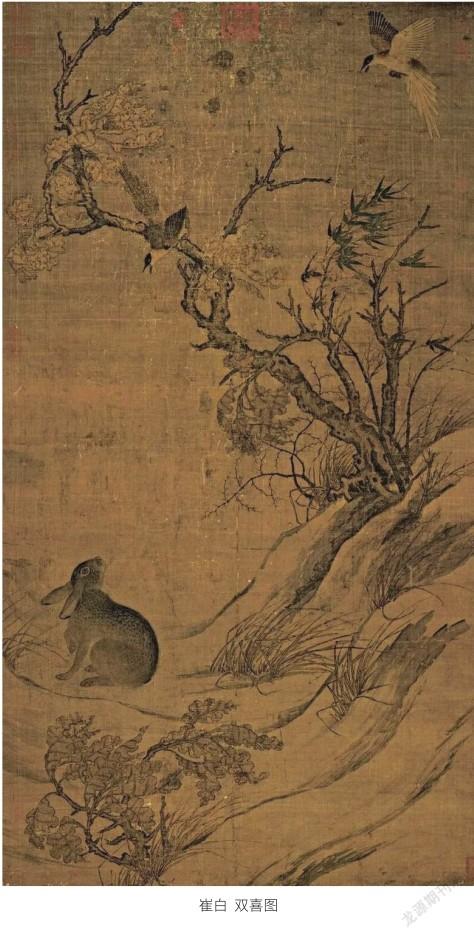

著名的美学家宗白华先生盛赞宋代花鸟作品乃“世界艺坛的空前杰创”“写生的精妙,为世界第一”。宋代院体花鸟画追求一种华贵、富丽堂皇的皇家气象,在表现手法上多设色艳丽、刻画精致、生动逼真。宋代绘画最重视的就是写生,写生是指以有生命的现实存在作为描摹的对象,以求写出对象的意蕴和本质。如宋代画家崔白的《双喜图》,通过描绘倒向一边的树枝和兰草,用风声和空气的流动感营造深秋时节寒风萧瑟的凄凉之境。在塑造画面的主体形象时,画家用精细的笔法将兔毛的质感逼真再现,达到了情景交融的生动效果。

宋代院体绘画的写实观主要是受到当时理学思想的影响。宋人将“理”作为世上万物存在的原初以及万事万物的运行法则与规律,因此,宋人认为绘画创作要基于对万物之“理”的把握,才能再现自然,这种崇理的观念使宋代画家更加倾向严谨的写实。

(二)17世纪荷兰小画派静物画的写真观

重视客观对象描写的真实感,要求艺术严格摹仿自然,这是西方艺术的“真实”观,可以说西方的“写实”更注重视觉的真实,中国的“写生”更关注感官的真实,这就是二者明显的区别。

古希腊时期,艺术家们从他们所观察到的对象出发,开始注重“视觉真实”,并以主体的身份冷静地观察自然。哲学家亚里士多德提出了著名的“模仿说”,认为艺术是对自然的客观描摹。这一理论对西方艺术和传统的写实绘画产生了深远的影响。

17世纪的荷兰画家对荷兰社会生活的真实描绘与再现,揭示了社会文化和意识形态的关系。如画家杨·戴维茨·德·希姆的静物作品《书本静物》,描绘了桌子上放置的书籍,另一边的钢琴和乐谱都被来自左上方窗户射入的光线照亮。忧郁的气氛,曲谱、纸页的质感,柔和的光线,都赋予这幅画以真实感。

四、宋代院体花鸟与17世纪荷兰静物画差异的成因

通过对二者艺术作品的比较,可以发现产生差异的原因在于东西方不同的文化背景和审美理念:西方“逻格斯中心主义”“形式主义”和东方“天人协调”的冲突,造就了二者在绘画面貌、风格、意趣等方面的不同。

(一)中国“天人合一”的天人协调

与西方二元中心式的思想迥然不同的是,中国的艺术哲学思想是以“天人合一”为基础的,它的影响一直持续到今天。“天人合一”的观点以《周易大传》为代表,主张阴阳、天地协和统一,认为太极是天地之根源,天地是万物之本源。“道”在人类社会被理解为仁、义、礼、智,与自然规律相一致,因而人的最高理想和境界是实现“天人合一”。到了汉代以后,“天人合一”就不仅是一种论述人与自然关系的学说,还是一种形而上的政治学说,后经宋代张载、程颐的阐发,形成理学。按照理学的观点,人性与自然不可分离,古人关注的重点就在紧密连接人与自然的精神上。

绘画需要从自然率性的状态进入“发乎天然”的自由境界。中国绘画艺术的最高追求就是物我两忘、天人合一,将所描绘的动植物看作是与人同等的生命体,二者之间的关系是紧密关联、互为观照的,体现出人与审美客体统一、辩证的关系。古代画家常将自然存在的某种特性与人的思想品格作“比德”,即所谓的寄情于物、托物言志。

(二)西方二元中心式的主客观念

西方艺术的理路源于希腊哲学。作为西方哲学的奠基人,柏拉图认为技艺具有“有共同一致性”,他十分重视模仿,提出了“理式世界”的观点,认为现实世界之外还存在一个有着宇宙中普遍、永恒法则的理式世界,现实世界中形形色色的事物都是对理式世界的再现与模仿。西方文化传统重视对自然科学的研究,以理性主义为中心,他们把自然物象作为与人相对立的客体来对待和思考,因为这种主客体的分离和对立,西方艺术家在创作中往往将被描绘的对象看作人自身之外的客观存在,它们都是被人这个主体所认识的客体。荷兰小画派的静物绘画就清晰地展现了这种主客体之间的关系,通过绘画将人对客观物象的认识表现出来。

五、总结

本文通过对17世纪荷兰静物画和宋代院体花鸟画的作比较研究,归纳总结出了两者在不同的文化语境下所呈现的差异。二者独特的审美理念,源于不同的社会文化思潮与社会背景,希望能给中国当代静物画的创作带来一些启发。中国的绘画创作不仅要立足于自身的民族传统和时代精神,使中国绘画成为展示中华文化的艺术,同时也应分析西方的艺术语言,为中国绘画寻找新的发展理念、创新思维和探索空间。

作者簡介

叶丽(盖娅丽丽),艺术博士,画家,毕业于南京艺术学院和斯坦福大学,目前任北美视觉艺术研究院院长。

参考文献

[1]鲁迅.鲁迅美术论集[M].昆明:云南人民出版社,1982.

[2]郑午昌.中国画学全史[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[3]北京大学哲学系外国哲学史教研室.西方哲学原著选读[M].北京:商务印书馆,1999.