中国司法文明发展的整体格局与内生机制

2022-01-26王殿玺

王殿玺

一、 引 言

近年来,在社会急剧转型以及经济快速发展的宏观背景下,中国司法改革的进程不断加快,其目的在于努力创造更高水平的社会主义司法文明。例如,党的十八大报告提出要“进一步深化司法体制改革,坚持和完善中国特色社会主义司法制度”,新一轮司法体制改革就此展开;党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,要“深化司法体制改革,加快建设公正高效权威的社会主义司法制度,维护人民权益,让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”,司法体制改革实践不断推进。(1)参见王国侠:《中国司法改革的实践探索——基层法院审判资源管理现状及优化路径》,载《上海政法学院学报》2015年第4期。2013年,我国新修订的刑事诉讼法正式施行,非法证据排除、律师辩护权、特定程序等原则和内容的设立与完善,对于我国刑事司法制度的发展具有推进作用,成为司法文明建设新的里程碑;(2)参见张文显:《司法文明新的里程碑——2012刑事诉讼法的文明价值》,载《法制与社会发展》2013年第2期。党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》进一步强调,“加强人权司法保障,强化诉讼过程中当事人和其他诉讼参与人的知情权、陈述权、辩护辩论权、申请权和申诉权的制度保障”,法治人权保障取得新进展;党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》提出,要“坚持和完善中国特色社会主义法治体系,提高党依法治国、依法执政能力”,通过审判体系和审判能力现代化的变革,促进国家治理能力的现代化。由此,党的十八大以来,中央在司法改革领域出台了一系列制度文件,旨在构建和完善司法体制改革的顶层设计,从而有效指导司法体制改革的全国实践。

在司法体制改革的具体措施上,全国司法系统近年来开展了诸多改革举措,如建立巡回法庭制度,为建设司法文明提供了一系列可复制、可推广的成功经验;(3)参见赵春晓:《中国特色司法文明建设的探索与实践——以最高人民法院第二巡回法庭的改革实践为视角》,载《法律适用》2019年第1期。实施人民陪审员制度,扩大司法民主,加强审判监督;实施立案登记制改革,变审查立案为登记立案,做到有案必立、有诉必理,依法制裁虚假诉讼,维护正常诉讼秩序;(4)参见鄂振辉:《中国司法体制改革40年》,载《前线》2018年第10期。实行以审判为中心的刑事诉讼制度改革,贯彻刑法“疑罪从无”“证据裁判”“程序法定”原则,强化人权保障;开展法官与检察官员额制改革,全面落实司法责任制,推进司法体制综合配套改革;推动多元化纠纷解决机制和案件繁简分流的改革,提升司法的质量和效率;加强审判流程、庭审活动、裁判文书、执行信息四大公开平台建设,持续深化司法公开;全面建设智慧法院,不断探索互联网司法新模式等。(5)参见《司法体制改革在四方面取得突破性进展》,载“中华人民共和国国务院新闻办公室官网”,http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/2015/33456/zy33461/document/1449565/1449565.htm,最后访问日期:2021年9月10日。上述司法改革的制度设置和实践无疑已成为中国司法体制改革的重要结点,代表着近年来我国在司法体制改革领域的实践探索,而司法改革的深刻实践也表征着中国司法文明建设的显著成就,成为中国司法文明发展变迁的牵引力。

随着社会转型期中国司法领域的持续改革,新一轮司法体制改革的成效已然逐步显现,中国的司法文明程度呈现上升态势。比如,中国司法文明指数报告显示,从2014年到2018年,中国司法文明指数从65.4分上升到69.3分,司法文明水平在曲折中逐步提升。(6)参见张保生主编:《中国司法文明指数报告2014》,中国政法大学出版社2015年版,第51页;张保生主编:《中国司法文明指数报告2018》,中国政法大学出版社2019年版,第51页。然而,我们在对中国司法文明水平不断上升作出总体判断的同时,不应当忽视各省市在司法文明建设中的异质性。换言之,司法文明整体水平的提升不应当掩盖司法文明发展的省域差异,特别是在我国,省情、市情差异明显,各地区司法文明建设的步伐可能并不一致。如2018年中国司法文明指数报告显示,上海等发达地区的司法文明评价得分较高,而一些西部地区的评价得分则相对较低,(7)参见张保生主编:《中国司法文明指数报告2018》,中国政法大学出版社2019年版,第52页。这说明不同区域的司法文明建设可能确实存在着一定的差异,而消除这种差异性亦可能成为下一步中国司法文明建设的重要任务。因此,本文利用中国司法文明指数调查年度数据(2016—2018年),试图揭示当前中国司法文明建设发展的整体图景和差异格局,并且在“社会经济发展—司法改革—司法文明”的关系框架内,解释司法文明发展的宏观影响机制。利用实证数据资料分析中国司法文明的发展格局以及内生机制,不仅能够揭示当前司法文明建设和司法体制改革的主要成效和现实短板,而且能够为下一步的司法文明建设提供借鉴,指导未来司法文明建设的实践和路径,从而推进中华民族早日跻身世界司法文明先进行列。(8)参见张保生:《司法文明指数是一种法治评估工具》,载《证据科学》2015年第1期。

二、 司法文明的测度:中国司法文明指数

法治(司法)是文明发展到现代阶段的重要标志,如弗洛伊德(Freud)所言,文明的首要条件是公正(Justice),作为维护公正的重要手段,法律是为了社会利益,且不偏袒任何个人而公正地执行。(9)参见Freud, Sigmund. Civilization and its Discontents. South Australia: Broadview Press, 2015, p.32.因此,司法领域所累积的文明成果也构成了整体文明发展的组成部分,体现了人类发展的积极成果。

现代司法文明是一个国家法治文明的指示器。(10)参见前引②,张文显文。它是人类在司法活动中积累创造的精神、物质和政治成果的总和,包括时代进步与社会发展以及人类理性对秩序与正义追求的一切司法成果。(11)参见张中秋:《传统中国司法文明及其借鉴》,载《法制与社会发展》2016年第4期。然而,司法文明是一个抽象的概念,我们很难得到有关司法文明结构及演变过程的内在事实,而只能用代表司法文明水平的外在事实来加以表示,从而将抽象的司法文明概念转化为可供观察的具体指标,如此方能对司法文明的内涵进行有效的测量,以代表司法文明的现实水平。

在社会学研究中,对于抽象层次较高的概念,往往采用操作化和具体化的方法,将高度抽象的概念划分为不同的理论维度,然后进行梯级演化,形成指标体系和测量量表,从而实现抽象概念与外在社会事实之间的联结。司法文明是民众对司法在发挥维护公平正义根本功能和实现人权保障基本价值方面的先进性的评价,(12)参见前引⑧,张保生文。其在本质上涉及公众对当前司法运行制度化和规范化水平的主观态度,所以我们可以借助操作化的指标评价工具测量司法文明水平的现实状况,进而通过量化的综合指数来反映全国各地的司法文明发展水平。换言之,对于司法文明这一概念而言,我们需要将抽象的司法文明概念演绎成操作化的指标体系,进而形成综合评价指数以判断中国司法文明的真实水平与发展轨迹。

当前的司法文明评估实践及做法主要有三种评估范式:第一种是单一性的内部评价,以司法机关的自我评价为主,主要是司法职业人员对司法机关以及自身的工作表现进行综合评价,以反映现实的司法状况和质量。最典型的内部评价形式为司法机关的绩效考核,以综合打分的形式评估司法机关的绩效表现,从侧面反映当前司法文明的水平。第二种是以主观指标为主的外部评价,此类评估模式以采集群众对司法状况的主观态度为侧重,通过调查群众的满意度来反映司法文明状况,如司法公信力评价。第三种是综合性评价。综合性评价将主观性指标与客观性指标相结合,并且以第三方外部评价方式为主,(13)参见朱景文:《论法治评估的类型化》,载《中国社会科学》2015年第7期。遵循社会调查研究的基本逻辑,即首先对司法文明的概念维度具体化,以便进行操作化测量,建构司法文明的测量指标体系,进而形成用以采集数据为主的调查问卷,并根据调查数据结果,建立司法文明综合测量指数。比如,“世界法治指数”就运用了复杂的指标体系,对各国的法治状况进行监测,得出关于法治的一系列综合指标,用于评估各国在实践中坚守法治的程度。(14)参见张保生、郑飞:《世界法治指数对中国法治评估的借鉴意义》,载《法制与社会发展》2013年第6期。按照调查的地域范围,综合性评价又可以分为地方性司法文明评估和全国性司法文明评估。例如,杭州市余杭区联合国内学术机构开发的“余杭法治指数”即是典型的司法评估地方实践,而由中国司法文明协同创新中心开展的“中国司法文明指数”(China Justice Index, CJI)调查即为全国性的司法评估模式。

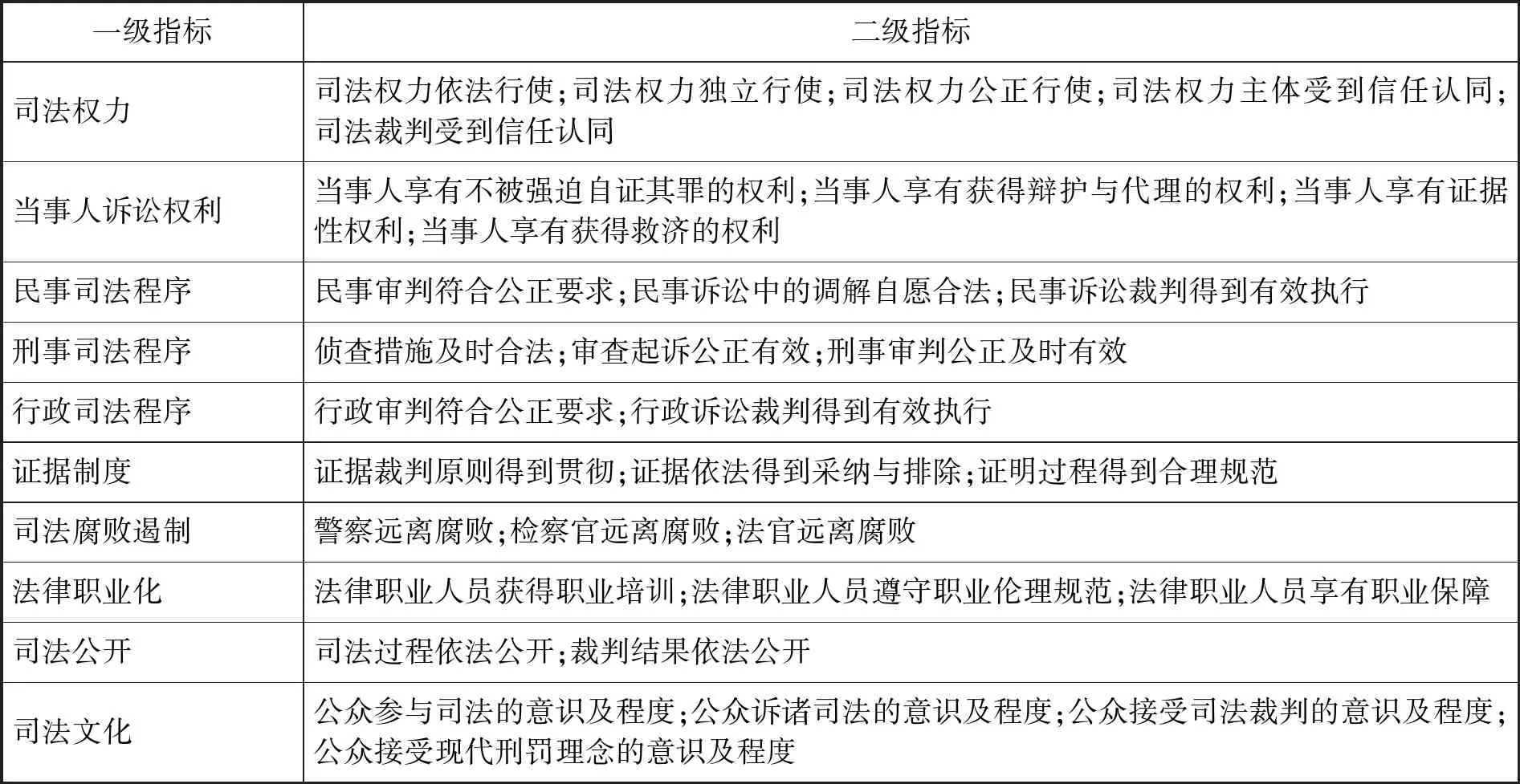

本文即利用“中国司法文明指数”的年度调查数据,试图分析中国司法文明发展的区域格局以及内在影响机制。“中国司法文明指数”是由“2011计划”司法文明协同创新中心开发的综合法治量化评估工具,(15)参见张保生主编:《中国司法文明指数报告2014》,中国政法大学出版社2015年版,第15页。其在考虑司法机构运作的体制环境下,从制度、运行、公共利益或公众主观感知等多元视角出发,建构了多维度、综合性的测量指标体系,以衡量司法体系对公平、正义及法律适用正当性等法治价值的实践程度。司法文明指数调查通过实地访问普通民众和法律职业群体的经历和感受,调查和评估可能影响人民群众日常生活和诉讼活动的司法文明现状,以反映人民群众对本地司法文明状况的满意度,为全国各地加强司法文明建设提供一面可供自我对照的“镜子”,从而在“保证公正司法,提高司法公信力”方面发挥一种咨询作用。(16)参见前引⑧,张保生文。本质上,中国司法文明指数工具的建构逻辑遵循第三种评估范式,指标体系设计以主观指标与客观指标相结合为主,能够对当前全国司法改革的效果进行科学、全面、客观的评价,而年度调查数据结果能够反映司法体制改革实践的阶段成果,可以显示出各地司法改革和司法文明建设中的强项和弱项。“中国司法文明指数”项目初始调查年份为2014年,初期调查只涵盖了全国10个省市,但在2016年以后,“中国司法文明指数”调查扩展到我国31个省市自治区,年度问卷调查人数均在一万人以上,调查对象包含了法律职业人员(法官、检察官、警察、律师)以及普通民众,样本的代表性较高,数据质量较好,是我国司法领域难得的全国性的实证调查数据,为我们研究司法文明的总体图景和格局提供了良好的数据基础。中国司法文明指数的测量指标体系参见表1。

表1 中国司法文明测量指标体系(17)表1根据《中国司法文明指数报告2018》(张保生主编)中的指标体系介绍整理制作而成。

党的十八大以来,我国的司法体制改革一直在不断推进,司法体制改革的阶段性成果逐步显现,而司法改革的累积成果亦会在司法文明指数调查数据中有所体现。因此,本文利用“中国司法文明指数”2016—2018年的省级调查数据,描绘和比较我国不同省市在司法文明总体水平以及不同测量维度上的特征和格局,并以“社会经济发展—司法改革—司法文明”为逻辑关系框架,运用多元线性回归统计分析方法,试图解释社会经济发展、司法改革对司法文明水平发展的塑造性影响,探讨司法文明水平发展格局的宏观影响机制。

三、 中国司法文明水平的发展格局

(一) 司法文明总体水平的省际格局

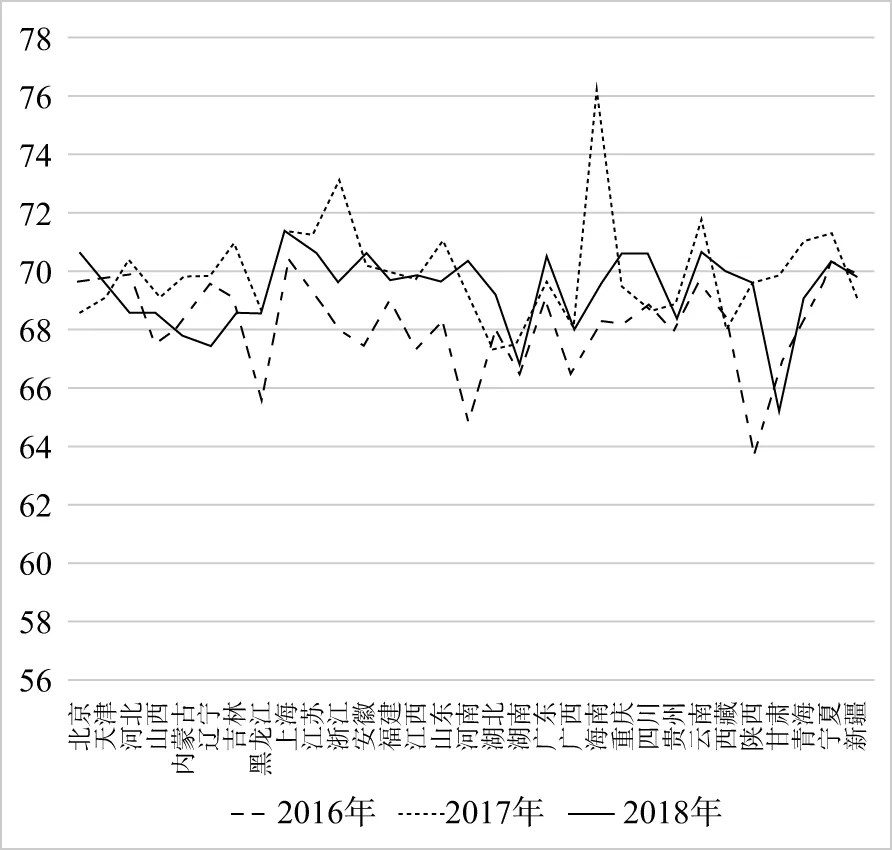

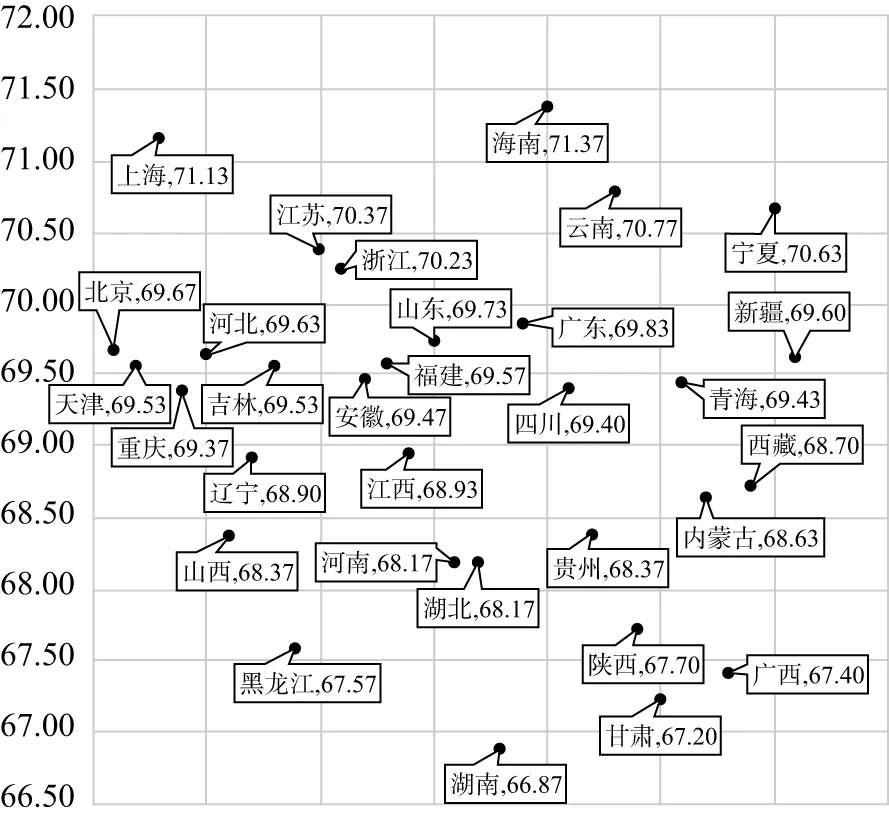

本文首先分析近年来我国不同省市和地区在司法文明总得分上的变化格局。图1呈现了2016—2018年全国部分省市司法文明指数值的整体情况。从图中可以发现,我国的司法文明总体分布具有如下特征:首先,各省市的司法文明水平总体呈现上升的态势,从2016年到2018年,不同省市的司法文明水平在曲折变化中整体有所提升,表现为不同省市司法文明总体上升的一致性特征;其次,各省市的司法文明水平存在明显的差异性,在2016、2017、2018三个调查年度,各省市的司法文明指数得分差异明显,各个省市的司法文明指数呈现起伏性特征;再次,如果从每一个调查年度单独来看,不同省市的司法文明表现存在着显著差异,具有省市间的异质性特征。图2展示了全国各省市司法文明指数三年均值的总体分布。根据图2可知,不同省市的司法文明指数三年均值分布相对离散,最高分与最低分相差4.5分,表明各省市的指数均值差异明显。同时,大部分省市的司法文明指数三年均值均没有达到70分的良好水平,处于良好线以上的省市也多为经济发达的省市。上述总体表明,从2016—2018年司法文明指数调查的省级数据来看,一方面,近年来,尽管我国不同省市的司法文明水平呈现一致性的上升趋势,但是大部分省市的司法文明总体水平仍处于良好水平以下,还有很大的提升空间;另一方面,不同省市的司法文明水平具有较为明显的波动性和异质性,呈现出司法文明发展的不均衡格局。

图1 2016—2018年各省市司法文明指数值变化

图2 各省市司法文明指数(2016—2018年)均值分布

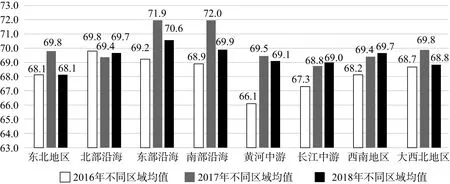

在分析司法文明省级差异的基础上,本文进一步考察了我国不同区域司法文明指数的分布格局。我们计算了我国八大经济区域的司法文明指数均值,参见图3。从图中可以发现,一方面,分调查年度来看,2016年,司法文明指数值排名在前三位的分别是北部沿海、东部沿海和南部沿海地区;2017年,南部沿海、东部沿海地区的司法文明指数值要明显高于其他地区;2018年,东部沿海、南部沿海和北部沿海地区的司法文明指数值依然位列前茅。换言之,从三个调查年度来看,东部沿海地区的司法文明水平处于领先位置,而东部沿海地区有我国经济发达的省份,这在一定程度上表明经济发展程度可能与司法文明水平相关。另一方面,就不同的区域而言,各区域司法文明指数的年度均值存在显著的差异,其中长江中游和西南地区逐年递升,北部沿海地区先降后升,而东北地区、东部沿海、南部沿海、黄河中游以及大西北地区则表现为先升再降的过程。上述总体表明,以八大经济区域为划分标准,我国司法文明发展的区域不平衡格局仍然存在,且东部沿海地区一直处在领先位置。

图3 不同区域司法文明指数均值(2016—2018年)的分布情况(18)图3的经济区域划分参照了国家统计局网站的分类方法,其中,东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省;北部沿海地区包括北京市、天津市、河北省、山东省;东部沿海地区包括上海市、江苏省、浙江省;南部沿海地区包括福建省、广东省、海南省;黄河中游地区包括山西省、内蒙古自治区、河南省、陕西省;长江中游地区包括安徽省、江西省、湖北省、湖南省;西南地区包括广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省;大西北地区包括西藏自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。

(二) 司法文明不同测量维度的省际分布

1. 司法文明一级测量指标值的分布

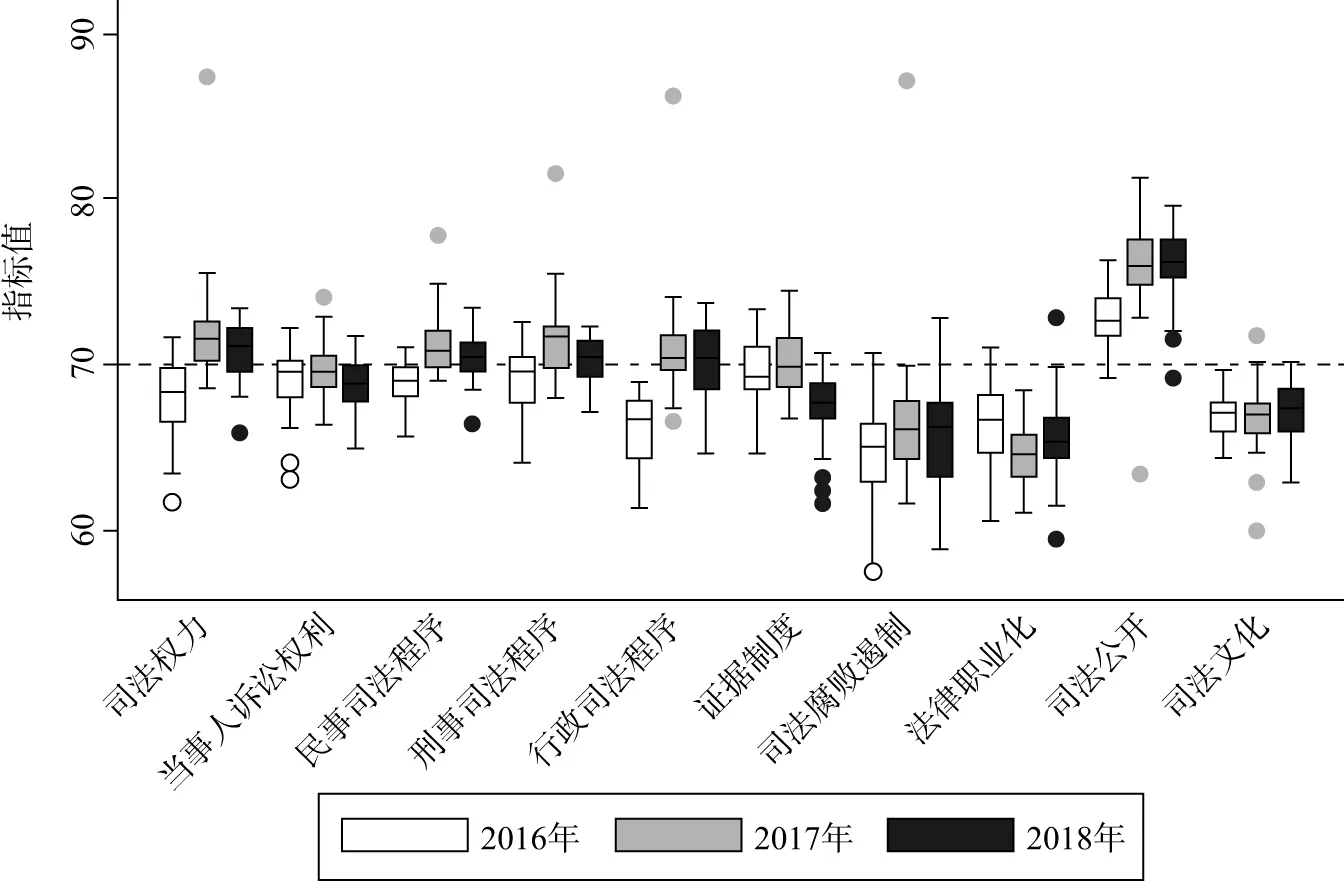

图4列示了2016—2018年司法文明一级测量指标值的整体分布。总体而言,不同省市在司法文明各一级测量指标数值上的分布存在明显的差异。具体而言,在司法权力指标上,2016年指标值的分布要更离散,而2017、2018年的分布则相对集中;在当事人诉讼权利指标上,2016—2018年的指标值分布均相对集中,但数值分布大多在70分良好以下;在民事司法程序指标上,2016—2018年指标值的省市分布也比较集中;在刑事司法程序指标上,2016年指标值的省际分布要比2017、2018年更加离散;在行政司法程序指标上,2016、2018年指标值的省际分布比较离散,而2017年的分布则比较集中;在证据制度指标上,2016、2017年指标值的省际分布要比2018年更为分散;在司法腐败遏制指标上,三个年度指标值的省际分布均较为离散;在法律职业化指标上,2016年指标值的省际分布相对离散,而2017、2018年的分布则比较集中;在司法公开指标上,2017年指标值的省际分布要比2016、2018年更为离散;在司法文化指标上,2016、2017年指标值的省际分布相对集中,而2018年的省际分布则比较离散。

综合来看,在行政司法程序、司法腐败遏制、法律职业化等一级指标上,各省市司法文明一级指标值的分布要更为离散,不同省份在这些一级指标上存在着显著的不均衡局面。此外,从图4中也可以发现,2016—2018年,司法公开的指标得分均在70分以上,司法权力、当事人诉讼权利、民事司法程序、刑事司法程序、行政司法程序、证据制度等指标徘徊在70分上下,而司法腐败遏制、法律职业化以及司法文化等指标均没有达到70分的良好线,这也从侧面印证了不同省市在司法文明一级测量指标上存在着显著的差异性。因此,一方面,我们要在提升司法文明总体水平的同时,重点加强司法腐败遏制、法律职业化、司法文化以及当事人诉讼权利等指标的建设,进一步提升司法权力,完善民事、刑事、行政司法程序,提高证据制度等指标的发展水平;另一方面,我们要注重不同一级指标之间的省际差异,着重打破和消除不同省市在行政司法程序、司法腐败遏制、法律职业化等一级指标上的不均衡局面,促进不同省市在司法文明各个维度上的同步发展。

图4 2016—2018年司法文明一级测量指标的省际分布情况(19)图4中的箱形图代表在不同调查年度,31个省市各指标值的分布情况,图5亦作同样解读。

2. 司法文明二级测量指标值的分布

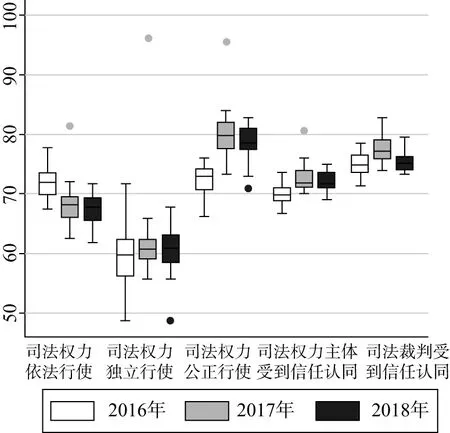

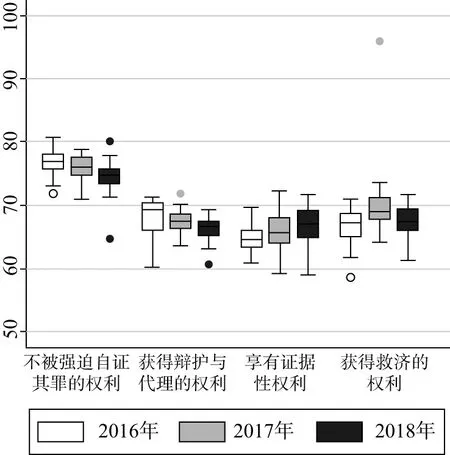

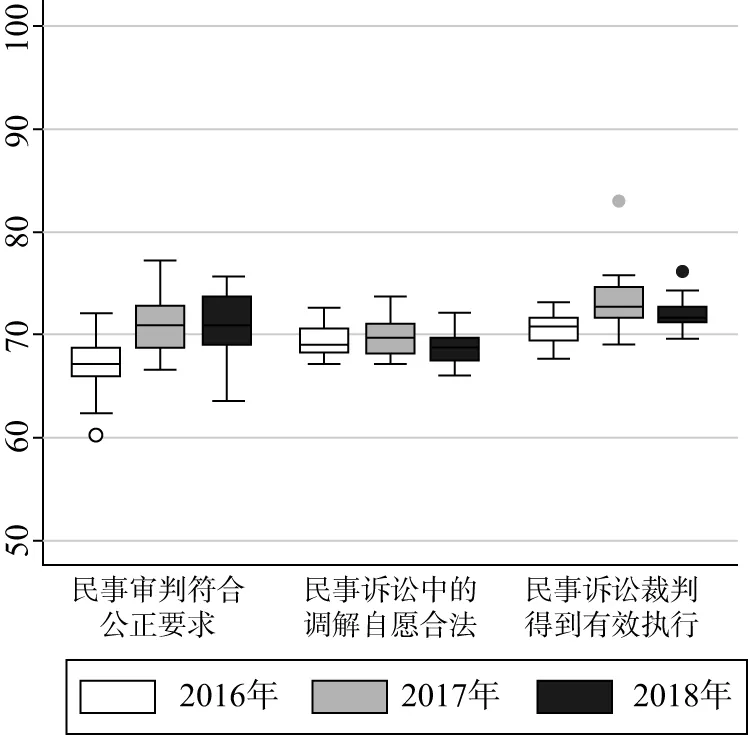

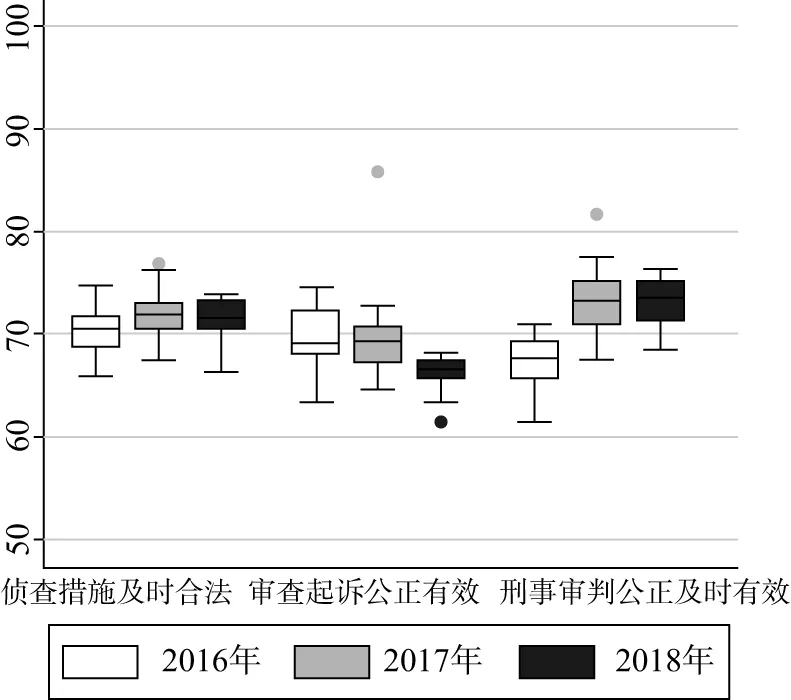

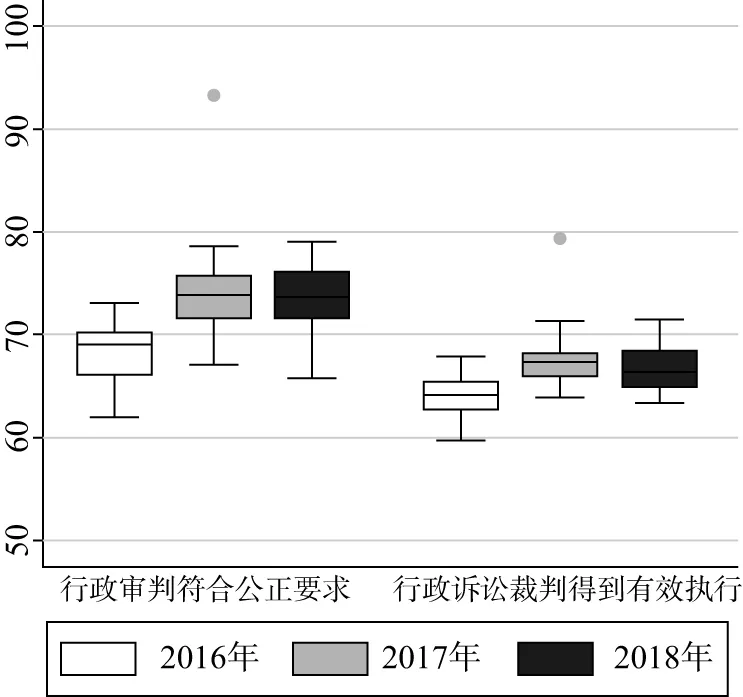

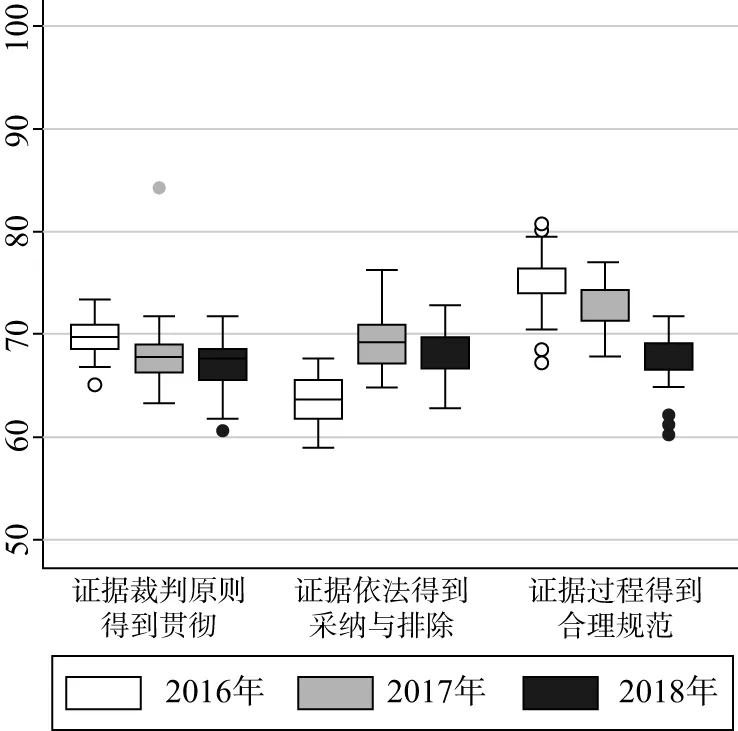

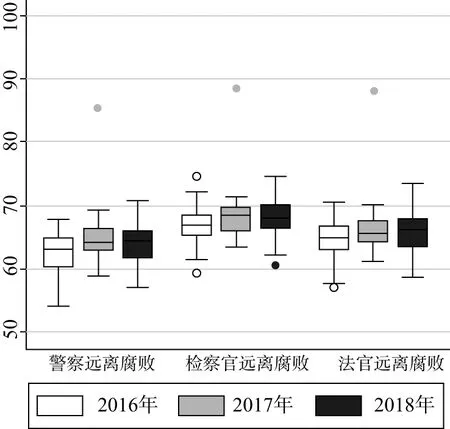

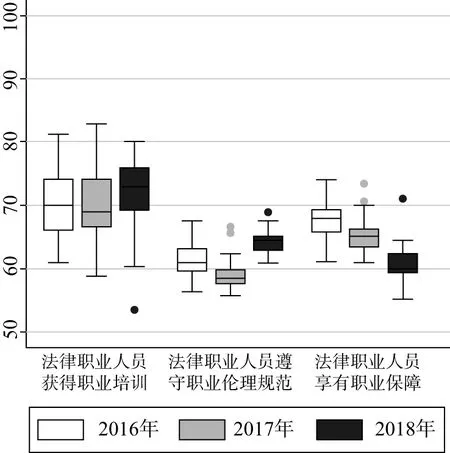

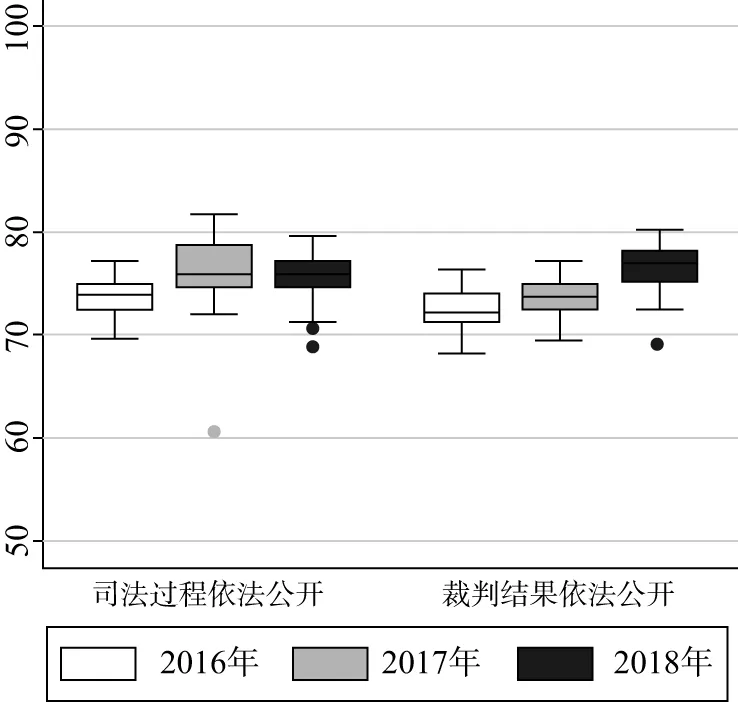

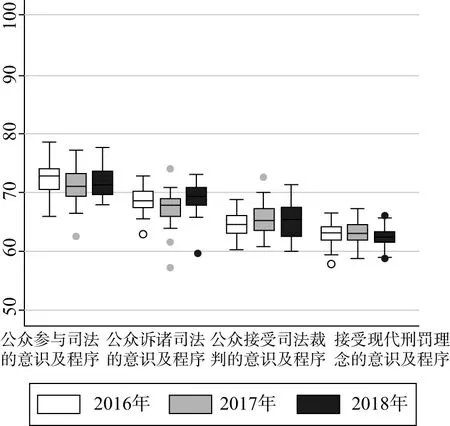

图5展示了十个一级指标所辖二级指标的省际变化情况。从图5-1来看,各省市在司法权力独立行使这一二级指标上的差异比较明显,而在司法权力依法行使、司法权力公正行使、司法权力主体受到信任认同、司法裁判受到信任认同等二级指标上的变化并不显著,说明在司法权力独立行使这一二级指标表现上存在省际的不平衡性。从图5-2来看,当事人享有证据性权利与当事人享有获得救济的权利这两个二级指标的数值分布在不同省市之间差异较为明显,说明在这两个指标表现上,不同省市之间具有起伏性。在民事诉讼程序所辖各二级指标上,民事审判符合公正要求这一二级指标的得分波动性最大,而在刑事诉讼程序所辖各二级指标中,刑事审判公正及时有效这一二级指标的省际变化最为明显,说明对于审判的公正性和有效性而言,不同省市之间尚存在一定的差距,参见图5-3和图5-4。根据图5-5,在行政司法程序所属各二级指标中,不同省市在行政审判符合公正要求、行政诉讼裁判得到有效执行这两个二级指标值上的变化幅度较大,特别是对于行政审判符合公正要求这一二级指标而言,不同省市间的得分差异更为明显。根据图5-6,在证据制度所属各二级指标中,证据裁判原则得到贯彻、证据依法得到采纳与排除、证明过程得到合理规范这三个二级指标值的变化幅度适中,省际的差异并不特别明显。从图5-7来看,在31个省市之间,司法腐败遏制所属各二级指标的变化幅度也较大,警察远离腐败、检察官远离腐败和法官远离腐败这三个二级指标值的省际差异明显,说明在司法腐败遏制上存在显著的省际不平衡。从图5-8来看,在法律职业化所辖各二级指标中,法律职业人员获得职业培训、法律职业人员享有职业保障这两个二级指标的省际差异最为显著,不同省市之间的表现存在显著的不均衡性。从图5-9来看,司法公开所属各二级指标的省际变化较小,差异并不明显,说明各省市在这两个二级指标上的表现相对平衡。从图5-10来看,在司法文化所辖各二级指标中,公众接受司法裁判的意识及程度这一二级指标的省际变化较大,而这种省际差异在其他各司法文化二级指标上并不明显。上述论述总体说明,就司法文明二级测量指标而言,不同省市在司法权力独立行使,民事、刑事与行政审判符合公正要求,警察、检察官和法官远离腐败,法律职业人员获得职业培训,公众接受司法裁判的意识及程度等各二级指标上的差异最为明显,需要不同省市着重加强这些二级指标的建设,不断缩小各省市在上述指标上的省际差异,努力打破司法文明二级指标的省际不均衡局面。

图5-1 2016—2018年各省市司法权力各二级指标变化情况

图5-2 2016—2018年各省市当事人诉讼权利各二级指标变化情况

图5-3 2016—2018年各省市民事司法程序各二级指标变化情况

图5-4 2016—2018年各省市刑事司法程序各二级指标变化情况

图5-5 2016—2018年各省市行政司法程序各二级指标变化情况

图5-6 2016—2018年各省市证据制度各二级指标变化情况

图5-7 2016—2018年各省市司法腐败遏制各二级指标变化情况

图5-8 2016—2018年各省市法律职业化各二级指标变化情况

图5-9 2016—2018年各省市司法公开各二级指标变化情况

图5-10 2016—2018年各省市司法文化各二级指标变化情况

四、 司法改革、社会经济发展与司法文明变迁

在不断推进司法体制改革的背景下,近年来,中国司法文明水平得到了显著的提升。然而,司法文明整体发展的内生机制如何,为什么不同省市、区域在群众的主观评价以及司法运行的各项客观指标上会呈现出随时间变化的差异格局?本文试图从社会经济发展和司法改革两个宏观维度进行解释。古典理论家对法律与发展之间关系的兴趣由来已久。比如,韦伯认为,建立在正式、普遍规则基础上的理性法律制度与资本主义工业经济的发展具有因果关系,正是法律规则的统一应用,为促进交换经济提供了可预测性。(20)参见 Thomas, C. Max Weber, Talcott Parsons and the Sociology of Legal Reform: A Reassessment with Implications for Law and Development. Minn. J. Int’l L., 15, (2006).在现代化理论的话语论述中,社会(包括法治)的落后或不发达是由传统的经济、政治、社会和文化特征或结构引起的,在工业革命和全球化的影响下,后发国家也必然经历从传统主义到现代性的演变过程,即通过发达国家的资本、制度和价值的扩散来实现现代化进程。换言之,发达国家推动现代化的动力是内源性的,而发展中国家的转型主要来自外源性刺激。在法治领域,发展中国家也经历了现代化的转型过程。(21)参见 Tamanaha, B.Z. The Lessons of Law-and-Development Studies. American Journal of International Law, 89,No.2(1995).1960年代发起的“法律与发展运动”,西方国家的法律理论与实践向第三世界的传播推进了这些国家的法治现代化进程,如拉丁美洲的民主改革运动,一些发展中国家开展了一系列的法治改革,包括完善实体法律规则、确保司法独立性、促进法律教育和法律职业化等,以弥合“法律上的法律”与“行动中的法律”之间存在的“空白”。(22)参见 Davis, K.E., Trebilcock, M.J. The Relationship between Law and Development: Optimists Versus Skeptics. The American Journal of Comparative Law, 56,No.4(2008).埃尔南多·德索托(Hernando De Soto)在其《另一条道路》一书中就提出“法律制度可能是解释工业化国家与非工业化国家之间发展差异的主要维度”,并且“法律是消减这种差异的有效变革手段”。(23)参见 De Soto, E. The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World/E. de Soto. NY: Harper and Row,1989.因此,现代化理论的启示在于发展中国家的法治现代化转型离不开法治(司法)的有效改革,尽管此类改革存在着法律移植之嫌,但确实促进了这些国家的法治发展。新制度经济学理论认为,法律改革产生了潜在的有益影响,通过优化司法制度和组织的设计,如建立激励机制等,能够促进司法整体效率的提升和社会的发展。因此,法治改革不仅能够促进法治的发展,并且会产生积极的外部效应,对这些国家的经济发展产生显著影响,而经济的发展又会进一步为法治的进步提供有利的外在环境。例如,有学者认为,法治水平与社会经济之间存在着正向因果关系,较高的经济发展水平意味着良好的法治,反之亦然。(24)参见 Castiglione, C., Infante, D., Smirnova, J. Environment and Economic Growth: Is the Rule of Law the Go-between? The Case of High-income Countries. Energy, Sustainability and Society, 5,No.1(2015).哈格德(Haggard)和蒂德(Tiede)进一步明确了法治与经济增长关联的核心因果机制,这些机制包括财产安全和合同的执行、对政府的监督、对腐败和私人侵占的审查等。(25)参见 Haggard, S., Tiede, L. The Rule of Law and Economic Growth: Where Are We? World Development, 39,No.5(2011).综上所述,在发展、改革与法治的动态关系中,社会经济发展与司法改革可能共同构成了法治(司法)发展的内在动力。

在中国社会转型过程中,有学者认为,地方法治现象是法治中国建设的阶段性和渐进性的表现形式,鼓励并支持地方法治化,有利于探索和创新中国特色社会主义法治发展模式。(26)参见付子堂、张善根:《地方法治建设及其评估机制探析》,载《中国社会科学》2014年第11期。换言之,在法治中国建设过程中,对地方法治化实践的鼓励可能在一定程度上加速了司法文明建设的区域性。在中国司法改革的语境下,国情论者主张,在中国司法制度现代转型的过程中,司法改革需要扎根于中国司法发展的历史和现实,(27)参见杨建军:《司法改革的理论论争及其启迪》,载《法商研究》2015年第2期。对中国本土法治经验的侧重可能在一定程度上加剧了地方司法改革实践的模式创新,间接引起了不同区域司法文明建设路径、模式和特征的实践差异,构成了司法文明区域差异的现实基础。因此,司法改革可能会导引司法文明建设的异质性格局,而除了司法改革的效应之外,本文也认为,在法律社会学视野下,转型期的社会变迁为司法改革提供了坚实的土壤,对司法变革具有重大的影响,(28)参见夏锦文:《社会变迁与中国司法变革:从传统走向现代》,载《法学评论》2003年第1期。特别是社会经济发展情境的区域性亦可能为司法文明建设提供不同的外在环境和资源支持,所以社会经济发展环境也可能是塑造司法文明整体变迁的重要因素。

基于上述考量,本文将各省市的横向和纵向数据相结合,进一步探讨在中国司法文明进步的过程中社会经济发展和司法改革对司法文明发展的独立效应。本文所要检验的假设是:社会经济发展和司法改革对中国司法文明的整体发展具有显著的影响,社会经济发展和司法改革对中国司法文明的整体发展具有较强的解释力,这也构成了中国司法文明省市间差异的宏观解释框架。因此,本文以2016年、2018年不同省市的司法文明指数值为因变量,以社会经济发展和司法改革为自变量,通过建立多元线性回归模型以考察“社会经济发展—司法改革—司法文明”之间的内在关系。

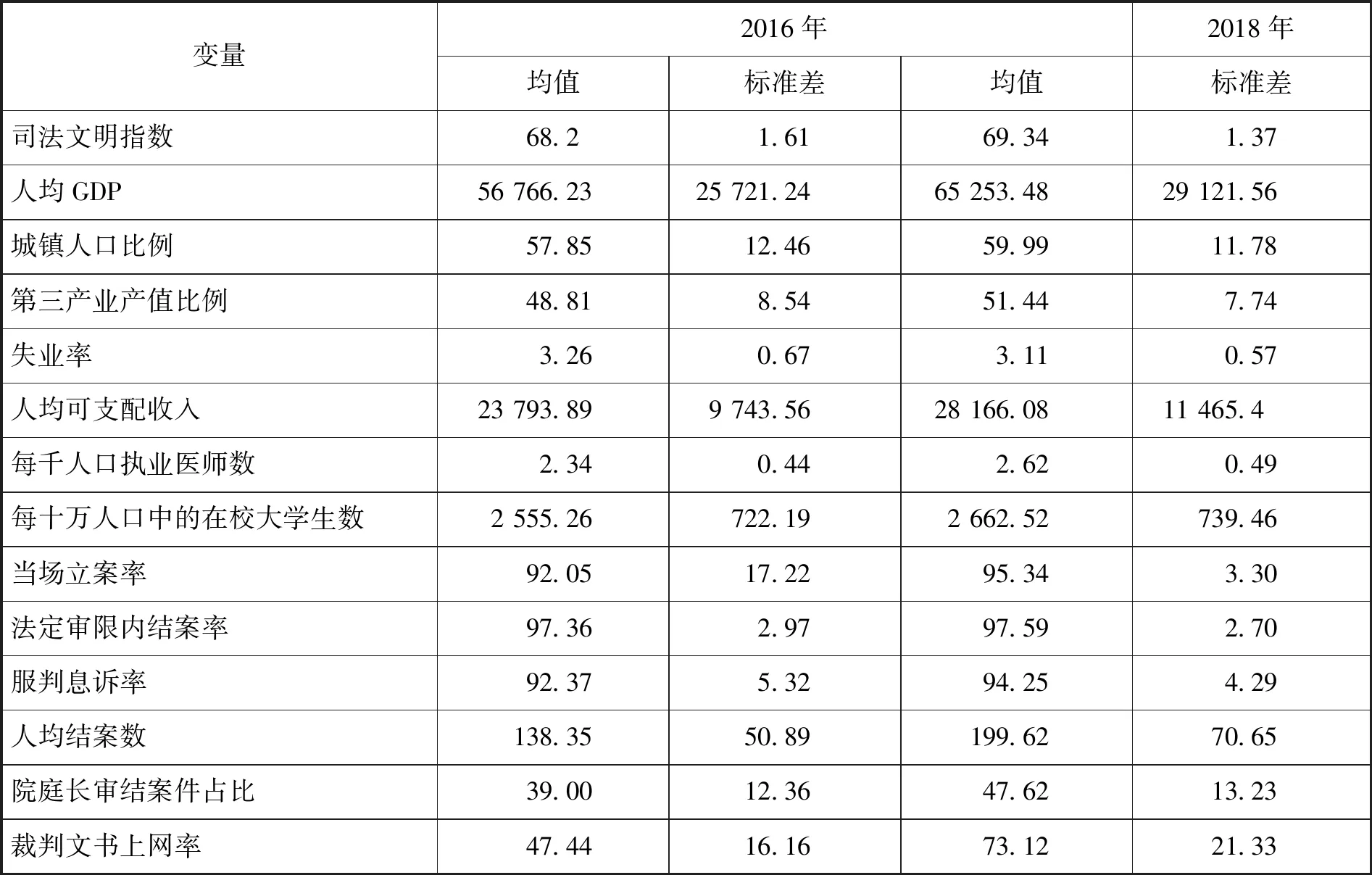

表2提供了模型变量的描述性统计分析结果。社会经济发展变量用人均GDP、城镇人口比例、第三产业产值比例、失业率、人均可支配收入、每千人口执业医师数、每十万人口中的在校大学生数等指标测量,以反映各省市的经济发展和社会进步程度。司法改革变量用当场立案率、法定审限内结案率、服判息诉率、人均结案数、院庭长审结案件占比、裁判文书上网率等指标,以反映近年来不同省市司法改革的进程和效果。

表2 变量的描述性统计分析结果(n=31)(29)由于数据可得性的缘故,个别省市的部分司法改革指标数据值存在缺失。对于缺失数据的处理,本文选择采用全国层面统计数据或者近几年的均值进行填补。

本文没有直接将上述社会经济变量和司法改革变量纳入统计模型,而是首先使用因子分析法将表2中的变量进行降维处理,提取了社会发展因子和司法改革因子,然后分别将其纳入统计模型,考察了两个因子的独立作用,结果参见表3。从中可以发现,在2016年和2018年,社会发展因子、司法改革因子的影响都是显著的,说明在两个调查年度,社会发展因子与司法改革因子对司法文明的省际差异具有解释力,社会经济发展与司法改革力度对我国司法文明的发展具有重要的影响。换言之,未来中国的司法文明的整体进步在很大程度上取决于社会经济发展的方向和司法改革的效果。同时,根据表3中的模型中的标准回归系数,2016年社会发展因子的系数要大于2018年,而2018年司法改革因子的系数要大于2016年,说明2016年社会经济发展对司法文明的影响要大于2018年,2018年司法改革力度对司法文明的影响要大于2016年,从而进一步表明从2016年到2018年,司法改革的效果开始逐步显现。

表3 司法文明指数对社会经济发展和司法改革的回归模型分析结果(n=31)

为了进一步呈现社会经济与司法改革效力的影响程度大小以及在不同年度之间的变化,我们分别刻画了2016年度、2018年度社会发展因子与司法改革因子对司法文明发展的影响程度,参见图6。图6左侧显示了各省市司法文明指数值和社会经济发展的关系,而右侧则列示了各省市司法文明指数值与司法改革的关系。2016年社会经济发展对司法文明发展的解释力要大于2018年,而2018年司法改革力度对司法文明发展的解释力要大于2016年,这说明社会经济发展的解释力有所降低,而司法改革力度的影响有所扩大,司法改革的影响开始不断呈现。

五、 结论与讨论

改革开放以来,中国在社会经济领域取得了显著的成就,国民经济快速发展,各项社会事业不断进步,人们的生活水平得到极大提升。与社会经济的快速发展相因应,我国在司法领域也开展了深刻而持续的改革,在法治中国建设的进程中不断前行。随着新一轮司法体制改革成效的逐步显现,中国的司法文明水平也在不断提升。(30)参见刘树德:《司法文明在“四个全面”进程中提升》,载《人民法院报》2015年3月20日。但是,很少有研究利用定量方法对近年来中国司法文明的发展变迁及特征作出总体判断,本文利用“中国司法文明指数”2016年、2018年的调查数据,分析中国司法文明发展的总体水平、区域格局以及内在影响机制。我们发现,近年来,中国司法文明水平在总体上保持着上升趋势,各省市的司法文明水平在曲折中有所提升,这构成了省市间司法文明发展的一致性特征。尽管不同省市司法文明的整体水平在不断提升,但是不同区域的司法文明建设的步伐并不相同,司法文明水平的省域不均衡突显,这构成了司法文明区域发展的不平衡性和异质性。司法文明建设的省域不均衡性主要体现在:从不同的省份来看,司法文明水平的省域差异明显,上海等经济水平发达省市的司法文明水平要显著高于甘肃等经济水平不发达省市;从不同经济区域的视角来看,东部沿海地区的司法文明水平要明显高于中西部地区;从司法文明不同测量领域来看,各省市在行政司法程序、司法腐败遏制、法律职业化等司法文明一级测量指标上差距明显,起伏性较大。司法文明水平的省域差异不仅体现在司法文明的一级测量维度上,我们还可以根据司法文明二级测量指标值的省际分布窥见端倪。不同省市在司法权力独立行使,民事、刑事与行政审判符合公正要求,警察、检察官和法官远离腐败,法律职业人员获得职业培训,公众接受司法裁判的意识及程度等二级指标上亦存在着明显的差异。上述发现表明,未来的司法文明建设要在提升司法文明整体水平的同时,注重省市、区域间的发展不均衡性,通过不断强化行政司法程序、司法腐败遏制、法律职业化等领域的建设,缩小各省市在各项指标上的差距,弥合司法文明发展的省域不平衡。

此外,本文还探讨了 “社会经济发展—司法改革—司法文明”之间的关系,试图阐释司法文明发展变迁的宏观影响机制。我们发现,“社会经济发展—司法改革—司法文明”呈现出一种相互依存的关系。社会经济发展水平和司法改革力度对司法文明的省域差别具有较强的解释力,两者构成了司法文明省域差异的宏观解释因素。社会经济发展为司法文明建设创造了有利的外在环境和资源要素,而司法改革为司法文明建设提供了系统再造、组织重构和制度创新的直接驱动力。而从纵向来看,社会经济发展对司法文明发展的影响有所降低,而司法改革力度的作用则有所扩大,司法改革的影响开始不断呈现。具体而言,一方面,中国司法文明水平的整体发展得益于改革开放以来经济的快速发展以及社会的改革与进步。社会经济发展创造了司法文明建设和司法文明进步的有利环境,为司法文明建设提供了资源支持,同时,社会的进步也培育出现代司法意识和理念,塑造着人们的法治素养,如接受现代刑罚的意识、恢复性司法理念等,而这些现代司法理念和文化也正是现代司法文明的内在要求,(31)参见张文显:《法治的文化内涵——法治中国的文化建构》,载《吉林大学社会科学学报》2015年第4期。为司法文明的发展提供了精神汲养。另一方面,司法体制改革构成了司法文明发展变迁的动力。司法体制改革作为对司法制度、司法运行过程的调整和变革,其目的旨在形成中国特色的现代司法体系,不断提升司法文明的水平。换言之,司法体制改革是要调整与现代司法文明不相协调的地方或落后之处,从而实现司法文明的全面发展。然而,由于各地在司法文明建设的投入力度并不均衡,加之历史和域情的缘故,各地司法文明建设的步伐并不同步,在司法文明水平上的表现也并不一致,呈现出司法文明水平的区域差异格局。因此,司法改革构成了司法文明变迁的重要解释维度,而在坚持中央对司法体制改革的统一部署下,协调各地因地制宜开展司法文明建设也就尤为重要。

司法是法律实施的重要途径,(32)参见李红军、徐瑶:《地方立法的司法态度——基于18个较大的市地方性法规判决书引用现状的实证分析》,载《山东大学学报》(哲学社会科学版)2018年第2期。而司法改革是对司法体制和法律实施的不断优化与调整。近些年来,经过逐步的调整与改革,我国在司法领域取得了长足的进步,司法文明程度不断提升,司法文明量化指数结果即印证了近年来司法体制改革的累积性成果。本文对近年司法文明指数调查数据的分析结果可以用来指导司法文明建设的未来实践。今后的司法文明建设可从宏观与微观两个维度着手。

在宏观维度,一方面,由于社会经济发展水平对司法文明建设的省际不平衡具有解释力,因而需要努力提升我国中西部等经济不发达地区的社会经济发展水平,通过消解区域之间的社会经济发展不平衡,为各地的司法文明建设提供各项资源保障,从而为不同省市、地区的司法文明建设创造良好的环境。另一方面,持续推进司法改革,在紧跟当前司法体制改革重点工作的同时,不断创新改革思路,提升司法体制改革的效果,促进司法文明水平的整体发展;统筹协调不同省市、地区间的司法体制改革步伐,通过区域间的交流互助、经验传递和资源共享不断缩小司法文明水平的区域差异,促进各地区司法文明建设的协同均衡发展。

在微观角度,需要重点加强当事人诉讼权利、司法腐败遏制、法律职业化以及司法文化等司法文明弱项指标的建设,缩小行政司法程序、司法腐败遏制、法律职业化等司法文明测量指标间的区域差异。具体而言,第一,继续打击和遏制司法腐败。司法腐败遏制对于司法文明建设至关重要,具有指标性意义。遏制司法腐败的强度及效果直接反映了司法系统有序运行的可能及限度。(33)参见施鹏鹏:《我国司法腐败的现状与遏制——以20个省/自治区/直辖市的实证调查为分析样本》,载《证据科学》2016年第1期。因而,有必要通过制度和机制创新,有效预防司法腐败行为的衍生,进一步建立公正、公开的司法环境。

第二,法律职业化是衡量一个国家司法文明水平的指标之一,(34)参见吴洪淇:《法律人的职业化及其实现状况——以九省市实证调查数据为基础》,载《证据科学》2015年第1期。司法改革的应然目标即为提升法律从业人员的职业化水平。在现阶段,我们仍然需要通过不断培育法律职业人员的适格性、职业伦理精神与服务意识以及建立充分的职业保障体系等,从而提升法官、检察官、警察、律师等司法职业队伍的职业精神和素养。

第三,公正是司法的灵魂和生命线,也是司法活动所追求的核心价值。司法公正对实现社会公平正义、推进法治中国建设具有重大意义。(35)参见陈光中:《司法不公成因的科学探究》,载《中国法律评论》2019年第4期。党的十八届四中全会《决定》指出:“公正是法治的生命线。司法公正对社会公正具有重要引领作用,司法不公对社会公正具有致命破坏作用。”本文对司法文明指数三年数据的分析发现,民事审判符合公正要求、行政审判符合公正要求、刑事审判公正及时有效这三个指标的得分在省际的差异比较大,说明强化司法公正仍然是司法文明建设的重要任务。因而,我们需要采取各项措施不断强化司法公正,比如,贯彻证据裁判原则,落实司法责任制,进一步加强审判监督、诉讼监督,在司法实践领域引入人工智能等高科技手段等,(36)参见高鲁嘉:《人工智能时代我国司法智慧化的机遇、挑战及发展路径》,载《山东大学学报》(哲学社会科学版)2019年第3期。从而有效促进程序公正和实体公正。

第四,发展社会主义司法文化亦是司法改革的重要任务,同时也是监测司法文明水平的重要指标。在建设社会主义司法文化过程中,需要积极强化司法文化宣传和鼓励群众参与,不断弘扬社会主义法治价值观和法治精神,努力提升公众参与司法的能力和意识,以培育现代化的司法文化和理念。总之,未来司法文明发展要以有利于全面落实依法治国基本方略和社会主义法治国家建设为指导,在认清当前司法文明建设的优势、短板和现实格局的基础上,接续进行司法体制改革,有针对性地开展司法组织体系调整与制度设置创新,(37)参见张文显:《中国法治40年:历程、轨迹和经验》,载《吉林大学社会科学学报》2018年第5期。通过司法体制改革红利的释放不断促进法治中国建设,努力创造出更高水平的社会主义司法文明。