非物质文化遗产数字化产品创新设计实践

2022-01-17南京艺术学院工业设计学院

刘 彦 南京艺术学院工业设计学院

文章以国家级非物质文化遗产“秦淮灯彩”为研究对象,以其历史、材料、工艺、造型及其背后的民俗文化内容的数字化创新设计实践为目的,通过相关的文献与案例调查,重点对明代古画《明·宪宗元宵行乐图》进行了深入分析,并实地考察与体验学习了延续至今的传统扎灯工艺与制作流程,之后通过综合开展研究,梳理出了在文化产业与信息技术发展背景下的“秦淮灯彩”作为非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的社会需求和数字化体验与传播的方式。通过数字化的艺术再现和交互装置设计,展现了灯彩从原始的实用形态演进为审美象征的文化价值关系的过程;同时利用位置反馈数字交互体验的方式,验证其内容交互的可行性;最后总结其展示形式,为非遗数字化产品创新设计提供理论与实践的参考依据。

秦淮灯彩发端于孙吴时期,在明代已有“秦淮灯彩甲天下”之美誉,现已被列为国家级非物质文化遗产。然而,随着商品市场工业化的推进,秦淮灯彩行业由于人工加工成本过高,自动化生产程度低,选用材料过于工业化、低端化等,加之自然材料的缺失、新材料工艺的引入、造型迎合新生文化等原因,已然发生了改变;比较传统灯彩,现代的秦淮灯彩面临着“质感缺失,造型生硬”“机械化程度不高,人工成本高,效益差”“一味迎合流行,缺少传统传承,缺少高品质审美”等问题以及“逐渐偏离了传统工艺”的窘状。非遗内容发生了“变质”,失去了其价值[1]。

利用信息化手段记录和传播秦淮灯彩的文化价值,通过数字交互体验设计来增加其材料、工艺过程、寓意等内容,以及与公众的可视化互动过程,是非遗数字化实践的价值体现,为解决非遗内容传播普遍面临的困难提供了思路,其可促进其遗存价值的保存,也可充分体现出其在当前时代的文化价值。

从经济价值角度来看,利用数字技术,除了能让社会对非物质文化遗产的文化消费价值再认知以外,还为传统文化的商业化生存提供了新的土壤。具体来说,以秦淮灯彩为例,利用新媒体交互体验设计,通过对秦淮灯彩的数字化记录和采集,展现了灯彩艺术的发展历史、工艺和寓意;同时也结合文化和民俗内涵,阐释了灯彩艺术在以前树立文化自信的溯源作用。它不只是传统节日的装饰和审美对象,也是一种广泛的传统美学溯源概念和文化自信的基础。另外,数字化应用也能解决当前面临的传承问题,挖掘出其在科技发展背景下新的人文价值,同时还可以为灯彩手工艺提炼新的产品创新方式与模式。

非遗现状—秦淮灯彩生产工艺调研

笔者团队以南京秦淮灯彩传承人陆有昌工作坊为例开展调研,陆有昌因制作荷花灯、兔子灯、蛤蟆灯著称,他所制作的荷花灯因为早年被中国邮政收录,也被称为邮票灯。由于其荷花灯成为了邮票里面的秦淮视觉元素,他也因此得名。

在调研的整个过程中,笔者对中国传统手工艺——秦淮灯彩有了一个大致的了解,内容包括它当时的习俗、文化、生活、寓意、种类和工艺的发展等,这些内容在我们后期的研究中起到了很大的作用。笔者了解到,陆有昌虽为大师,但是他扎灯仍然是为了养家糊口,故而他的工作室不得不只做在元宵节比较好卖的灯种,其作品仍是以兔子灯、荷花灯、蛤蟆灯居多,其他种类就很少了。此外,为了提高产量,其工作室实际的工艺流程不再是纯粹的手工艺,而是增加了很多机械制作,同时,一些传统材料也被工业材料所替代。为了节约人力成本与时间,剪纸和扎花瓣均已采用机械化批量生产,但是由于扎骨架是所有步骤中耗时最多、难度最大的,这一步骤暂时无法实现机械化批量生产,因此其成为制作流程中最为正宗的、仍保持着传统工艺过程的步骤。

上述一系列问题都致使非遗“秦淮灯彩”传统技艺过程发生改变,并使之逐渐失去了非遗的固有价值。

用户需求—消费者文化体验需求

基于用户体验中的五个需求层次,笔者团队发现秦淮灯彩仅能满足用户的“感觉需求”“交互需求”“情感需求”的部分体验。而工业革命4.0时代的到来,对非遗传承提出了更高的要求;消费者也相应地对非遗的价值有了更多的期待。针对消费者的自我需求和社会需求,同时结合文献调查与案例调查,本文提出了传统文化融入数字体验设计的解决方案。

概念来源—《明·宪宗元宵行乐图》

很多人只知道灯彩很精致、瑰丽、逼真,却不知精致玲珑、粉嫩绚丽的灯彩需要经过劈蔑、染纸、裁剪、扎花瓣、裱糊、做骨架、安装等多道工序,才能最终实现从纸到灯的蜕变。

《明·宪宗元宵行乐图》(图1)是一幅设色艳丽的宫廷画,反映了成化二十一年(1485年)明宪宗朱见深元宵节当天在内廷观灯、看戏、放爆竹行乐的热闹场面,内容充实,景物丰富,各个景物表达得十分生动。该图涉及的明代秦淮灯彩的各种灯彩造型不下十种,是目前研究非遗“秦淮灯彩”的重要史料依据。

图1 明·宪宗元宵行乐图

最初的设计策略是以此图入手,数字化呈现图中描绘的明代灯彩及元宵节的灯会情景,同时把灯彩的非遗信息融入其中。据此,大致可以在秦淮灯彩的历史画卷中标定灯彩原型位置。受到上述两方面内容的启发,利用位置反馈的交互设计概念设计实践的想法由此而生。

技术参考—数字交互技术背景

位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量。位移传感器又称线性传感器,它的作用是把这种有关量转换为可变的电阻值或模拟信号。位置反馈即基于这一类设备捕捉位移信号,并将信号直接送入计算机系统,对信息的再输入进行编辑,起到控制的作用,从而达到预定的目的。鼠标是我们日常生活中使用频率最高的位置反馈产品,它也被称为人机交互接口设备或交互产品[2]。目前此项技术应用于交互设计的案例还较少见,笔者引用了国外的案例进行深入分析。

接下来的设计案例中可以看到一个自制的单维度位置传感器的应用。使用水平对齐的滑块划过不同的X位置,如果当前位置与信息点位置相匹配,就会显示有关城市天际线范围内的建筑物的信息(图2);如果滑块的位置与热点匹配,则会调出相应建筑物的信息。这样的位置设定在滑块处于纵向的高或低位置时也是可以应用的。

图2 法兰克福天际线交互装置

在单维度的位置传感器案例基础上衍生出了对多维度的位置传感器位移互动技术的探索。例如,使用显示设备在两个轴向的自由度移动来探索人体骨骼位置的细节(图3),将其作为基础应用。

图3 就像一个虚拟窗口一样,显示器在骨架模型的新区域上方不断地来回滑动,从而尽可能地可以详细查看三维模型。

设计实践—交互体验设计过程

首先,从灯彩的历史朝代入手,以灯彩的历史朝代的变迁时间轴为溯源依据,挖掘今天较为流行的灯式的演进与发展脉络,找出历史文化价值比较典型的灯式,溯源其在当今成为主流灯彩的原因,然后通过对各个朝代相对应的画卷进行解析,分析出这类灯彩的种类,以及在朝代变迁过程中这类灯彩在形态或材质上的演变,这有利于我们在信息架构上更为清晰地了解灯彩具体的内容层级结构。在信息构架上,把每个朝代具有的历史信息内容作为该时间段的一个信息层级,按种类解析花灯的位置定位信息(图4)。

图4 秦淮灯彩材料、工艺、形式的历史演进信息构架

基于这一特征,我们绘制了《明·宪宗元宵行乐图》内在明代比较有特色的花灯,最终选择了目前较为常见的荷花灯、蛤蟆灯和兔子灯(图5),主要用来表现灯彩的历史、工艺和寓意的可视化设计,而这些内容都可以用交互动态演示的方式与体验者实现互动。

图5 秦淮灯彩荷花灯、蛤蟆灯、兔子灯的材料、工艺、形式数字化仿真

受案例启发,最终设计采用实体交互装置与虚拟仿真数据同步叠加呈现的互动方式。体验者在物理弧形轨道上移动虚拟的“视窗”(定制的弧形轨道、直线轨道和一体机屏幕)中观测虚拟《明·宪宗元宵行乐图》中的荷花灯、蛤蟆灯、兔子灯的材料、工艺、形式等3D信息。当物理“视窗”在多个维度上移动时,其“视窗”内的数字视角模拟真实视角与实物《明·宪宗元宵行乐图》,以及固定在其上方的荷花灯、蛤蟆灯、兔子灯的竹编框架融合一致(雕刻画卷与灯彩实物装置),实现了虚拟与实体画卷的位置重合,以及物理灯彩骨架与数字仿真灯彩的空间叠加。体验者不仅可以从可移动的“视窗”中观察当前视角的灯彩结构以及各个灯彩的民俗寓意和制作工艺,还可以比较灯彩在材料以及形态上的时代演进过程,以达到信息增强的数字互动体验效果。这就好比拿着一个特殊的“扫描仪”去搜寻《明·宪宗元宵行乐图》上“不易被人发现的”隐藏线索一样。

除了实际的物理桌面上刻有明代灯彩繁华的画卷外,我们还能在移动“视窗”中对荷花灯、蛤蟆灯、兔子灯的虚拟仿真3D模型进行深入探索,甚至可以选择劈蔑、染纸、裁剪、扎花瓣、裱糊、做骨架、安装等多道工序的某个节点的仿真内容;在曲面滑轨和直线滑轨上推移“视窗”可以选择不同种类的花灯和扎花灯所用到的工序及材料。3D实景图主要是用来展示花灯所用到的材料;而3D实景框架图主要是用来展示灯彩的工序的;画卷背景展示的则是当时有特色的花灯和元宵节的情景。画面中每个热点都可以展开相关信息,当推移“视窗”至热点区域时,可以“放大”查看更为详细的信息,因为花灯是3D立体呈现的,所以当“视窗”多自由度移动时,灯彩的角度也会发生变化。我们可进一步观察花灯的细节,如编扎结构,了解工艺特点。

在《明·宪宗元宵行乐图》上,通过图形界面(图6)的设计,体验者可以观测到另一番场景:明代元宵节灯市上街道的繁华景象。画卷上会出现不同花灯的种类和灯牌信息(热点),虚拟屏幕热区移动到热点范围内,光束打在画卷相对应的灯彩上,可以弹出灯彩的信息。信息之间产生关联性,会明显增强读者对信息的认知度。

图6 GUI界面设计

此外,移动与位置的反馈,即位移产生动态变化的位置信息,从而控制反馈。操作“视窗”在滑轨上的移动产生距离、速度、频率等的变化,会很自然地建立起与屏幕上光标位置变化的关联和隐射性。沉浸在这样的隐射关系中,进而确保体验者能准确操控“视窗”。这是在人机(HCI)关系中建立的基本的认知关系。基于此规则,当体验者推移“视窗”向左、向右或者向上、向下移动时,“视窗”内显示虚拟地图的局部画面向相反方向移动,同样会产生自然的沉浸感——建立视窗移动到哪里,即可以看见哪里的“沉浸感”。以上两个方面的设计都基于用户的认知行为特点,具备很强的交互体验性,这在某种程度上提升了《秦淮灯彩》设计作品的用户体验,从而实现了预期的交互体验目标。

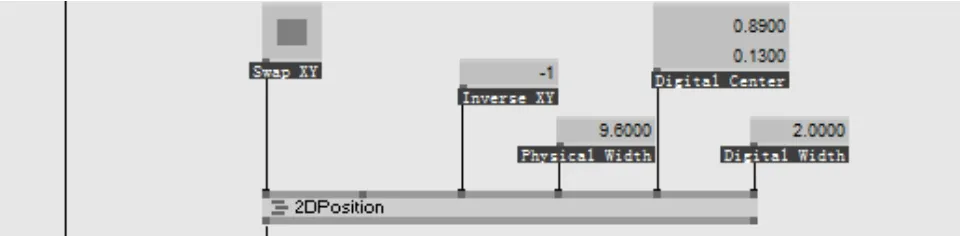

软硬件编写采用4v原型开发环境,4v是一款开源的原型设计和开发图形化编程软件。它为数字信息媒体提供物理接口,如实时动态图像、音频和视频,可以同时编辑和处理许多用户交互环境。

在实际设计开发中,我们往往会利用已有的一些外部设备替代传感器和开发工具,从而节省大量的工作并能迅速地达到目标。本文所引入的交互体验设计案例是建立在以鼠标为位移传感设备,利用交互软件4v作为开发工具完成的交互原型基础上的设计实践。在接下来的原型设计例子中,将介绍如何利用滚轮鼠标制作单纬度的位置反馈互动控制。通过鼠标改造的硬件不仅能在4v开发环境中读到精确的数值,而且很容易与电脑实现连接(图7)。

图7 4v开发环境

结语—交互体验设计过程

位置反馈交互体验是以时间演进、空间位移、程度大小、进程推移等具有位置变化特征的内容的可视化交互体验的设计方法。最终设计的形式取决于信息内容的整合与用户体验的方式。该方法的信息整合从空间纬度的角度划分;三个纬度的空间可视化即在三维空间特征的信息整合;用户体验的方式依据信息整合特征分析目标用户的认知与行为特点,因人而异地设计具体的用户体验方式,以一种交互形式,通过数字化研究,把灯彩的历史、工艺和寓意诠释出来。希望该设计能引导更多的人去了解花灯,了解花灯的历史文化和人文情怀,从而对灯彩的传承产生比较大的影响。此次研究内容具有现实性和可操作性,通过数字化的概念对非遗进行研究,对其传承具有很大的作用。此外,产品的体验感尚佳,人机交互运用合理。研究非遗数字化课题,充分体现时代特色。希望最终的设计实践输出(图8)能为中国非遗传承问题的解决提供参考。

图8 实体交互装置与虚拟仿真数据同步叠加的呈现的方式互动

猜你喜欢

——国家级非遗项目“上海灯彩”代表性传承人何伟福访谈