来华留学生文化隐性课程教育实验研究

——以桂林旅游学院来华留学生为例

2022-01-17刘云婷陈丽航

刘云婷,陈丽航

(1.桂林旅游学院,广西桂林 541006;2.桂林航天工业学院,广西桂林 541004)

新的全球局势来临,大国关系重新调整,目前国际形势紧张,出现很多信息不对称而导致的舆论事件,留学生教育作为国家语言文化传播重要的一环,在建立人类命运共同体、 维护世界和平及国家利益上,有着重要的作用。教育部在《来华留学生高等教育质量规范(试行)》的人才培养方案中指出“来华留学生应当熟悉中国历史、地理、社会、经济等中国国情和文化基本知识,了解中国国情制度和外交政策,了解中国社会主流价值观和公共道德观念,形成良好的法治观念和道德意识”[1]。为了制定符合教育部提出的人才培养方案,目前国内各高校集中在以下3 个方面进行课程设置:文化课、思想教育课和隐性课程。在课时安排上,多数高校文化课为每周二至四节,开设茶艺、书法、剪纸等中国传统文化体验课程,在了解中国国情和政策制度方面有限,远远不能满足人才培养方案规定的内容。

首先,目前国内留学生文化共鸣方面的研究有部分思想价值观的探讨,而留学生教育又不同于一般本科教育,直接提倡思想政治教育欠妥。其次,目前已有关于留学生价值观的研究,大部分为宏观理论研究(如何正英,2018;李慧琳& 张营广,2014;王春刚&王凤丽,2013 等),具体实践较少[2-4]。王海兰、宁继鸣(2016)就孔子学院发展中的适当性和适度性进行了探讨,对于留学生对中国文化产生的共鸣教育,也应该遵循适当性和适度性的原则[5]。因此,若要将这一培养目标设置到留学生课程中,开发显性课程之外的隐性课程更为妥当(赵欣,2020)[6]。基于国际形势和国内背景,文化隐性教育的实施和隐性课程的开发都显得十分必要。该文运用类实验方法探讨将中国的历史、地理、社会、经济等这些无法作为显性课程的内容设置为隐性课程,穿插在显性课程中的可行性,探索隐性课程在汉语教学过程中对留学生的影响,在留学生隐性教育上具有一定的理论和实践意义。

1 隐性教育概说

美国历史上曾出现过科技和知识高于人的教育,进而导致了美国教育的失误。在这样的情况下,人本主义心理学家Silver(1976)便提出学校需把价值教育理念与教学活动结合的理念,使学生在潜移默化中形成健全的人格。具体价值教育的实施方式包括价值澄清、价值灌输、道德推理、价值分析、社会角色、融合教育和行动学习[7]。除了学校宏观上课程设置直接影响学生,教师在教学中也会潜在地影响学生价值观和行为规范。整个学校的环境、权威的行使、课程设置、教职工以及学生,都暗藏着一定社会影响,对在校生的价值观和行为塑造起了很大的作用(Semper&Blasco,2018)[8]。同时他们提到,在19 世纪的西方,现在被认为的隐性教育如价值观、道德准则、 纪律和社会规范正是当时学校教育最重要的一部分。Massialas(2001)研究指出非正式的隐性课程对学生的影响力占到了90%[9]。

隐性教育(hidden curriculum)最先由Philip Wesley Jackson(1968)提出,他认为在学校不仅学的是学术知识,也包括潜在心理上和价值观上的学习[10]。隐性课程是在以学生为中心的物质、 社会和文化的学习环境中,有意识和无意识学到的知识、情感态度和价值观。这些学习课程包括计划性的和非计划性的(马云鹏,2002)[11]。隐性教育的5 个内容体系是“品德的培养、作风养成、文化修养、身心培育和潜能开发”(贾克水,2000)[12]。留学生在中国学习,其实也避免不了在这5 个内容体系中受到一定的影响。但目前部分高校注重显性课程,导致留学生课程较为单一,对其他课程的重视和开发不够,忽视隐性课程的重要性(张红蕴,2009)[13]。赵欣(2020)从中国文化海外传播的角度对留学生隐性课程真实存在性进行了探讨,并认为汉语文化类课程可以被视为隐性课程[14]。叶荔辉(2020)通过对留学生进行质性访谈和实证研究,发现隐性课程对留学生有积极作用,但同时也提出4 个困境: 教辅部门对隐性课程的支持度不高、隐性课程单一、文化体验课程深度不够、师生关系易对学生的学习结果产生一定影响。由此,他提出了来华留学生隐性教育的群际融合模型以解决目前的困境[15]。

综上所述,计划性课程之外的隐性教育是被认为存在且重要的。该文所探讨的隐性课程是指从文化理解的角度出发,立足于人类命运与文化共同体,结合教学中的实际情况,将中国的历史、地理、社会、经济等情况做隐性教育。帮助留学生多角度、多方式了解中国。在同向同行理论的指导下,进行类实验研究,提出以下问题。

研究问题1:隐性课程下,留学生对中国的认知感是否有变化?

研究问题2:留学生对文化隐性课程的态度如何?

研究问题3:以何种方式文化呈现隐性课程?

2 来华留学生隐性教育调查

2.1 研究对象

该研究调查对象是桂林旅游学院留学生。依据随机原则将首次来华的留学生按班级分为控制组1和实验组2,均为混合国籍的留学生,控制组1 为37人,实验组2 为36 人,学习课程内容均为汉语,不涉及专业学习。在为期一年的学习后接受问卷调查。实验组在汉语学习过程中穿插文化理解相关的典型时事。接受调查之前注明问卷和成绩无关,无须多虑,以下分析的数据全部来源于回收的问卷,其中有效问卷为73 份。

质量检测是保证桩基施工质量的重要手段,是房屋建设过程中不可或缺的环节。以某高层住宅楼为例,就其桩基质量检测进行了如下分析:

2.2 调查数据处理和分析

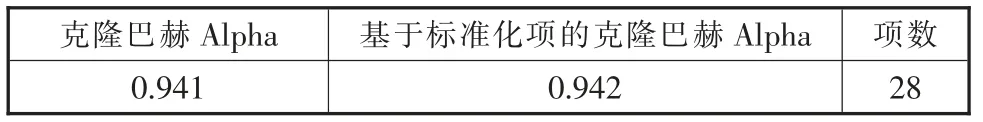

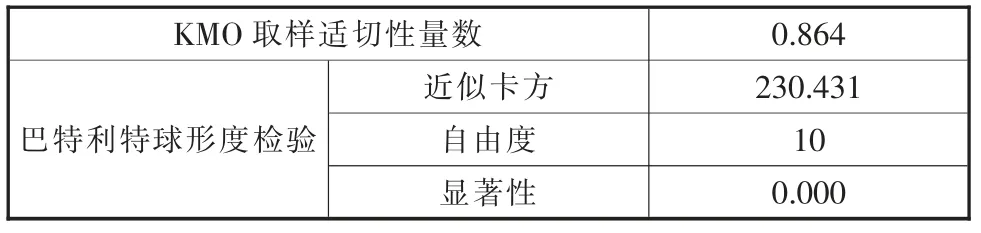

该研究设计了5 个维度来考查留学生对于中国的认知,分别是中国的法律制度、社会、国情、文化和对中国的认知程度,分别对应变量1~5。问卷采用李克特量表七段评价法。该文数据分析使用的软件是统计软件SPSS 26.0,为了检验问卷内容对研究是有效的,首先进行了信度和效度的检验。具体检验结果见表1、表2。

表1 可靠性统计

表2 KMO 和巴特利特检验

通过使用统计软件SPSS 26.0 可靠性分析,对问卷的涉及5 个维度内容的信度进行检验,结果如表1 所示,Alpha 系数为0.941(大于0.7),表明该问卷的内容可靠性较强,信度较高。通过使用统计软件SPSS 26.0 因子分析来检验问卷的内容效度,结果如表2 所示,KMO 值为0.864(大于0.7),表明该问卷内容效度较高。以上数据证明了该研究所使用的调查问卷信度和效度较高,可用于该文的研究。

2.3 深度访谈

为了获得调查问卷以外更多的信息,围绕研究提出的3 个问题,该研究对3 名汉语留学生进行了半结构式访谈,其中高中毕业A、本科毕业B 和研究生毕业C 留学生各一名,分别来自哈萨克斯坦、泰国和刚果(布)。由于疫情原因,A、B 学生为线上访谈,C 学生为面谈。

3 调查结果分析

3.1 对中国的法律制度、社会、国情和文化的知晓程度与对中国的认知呈正相关

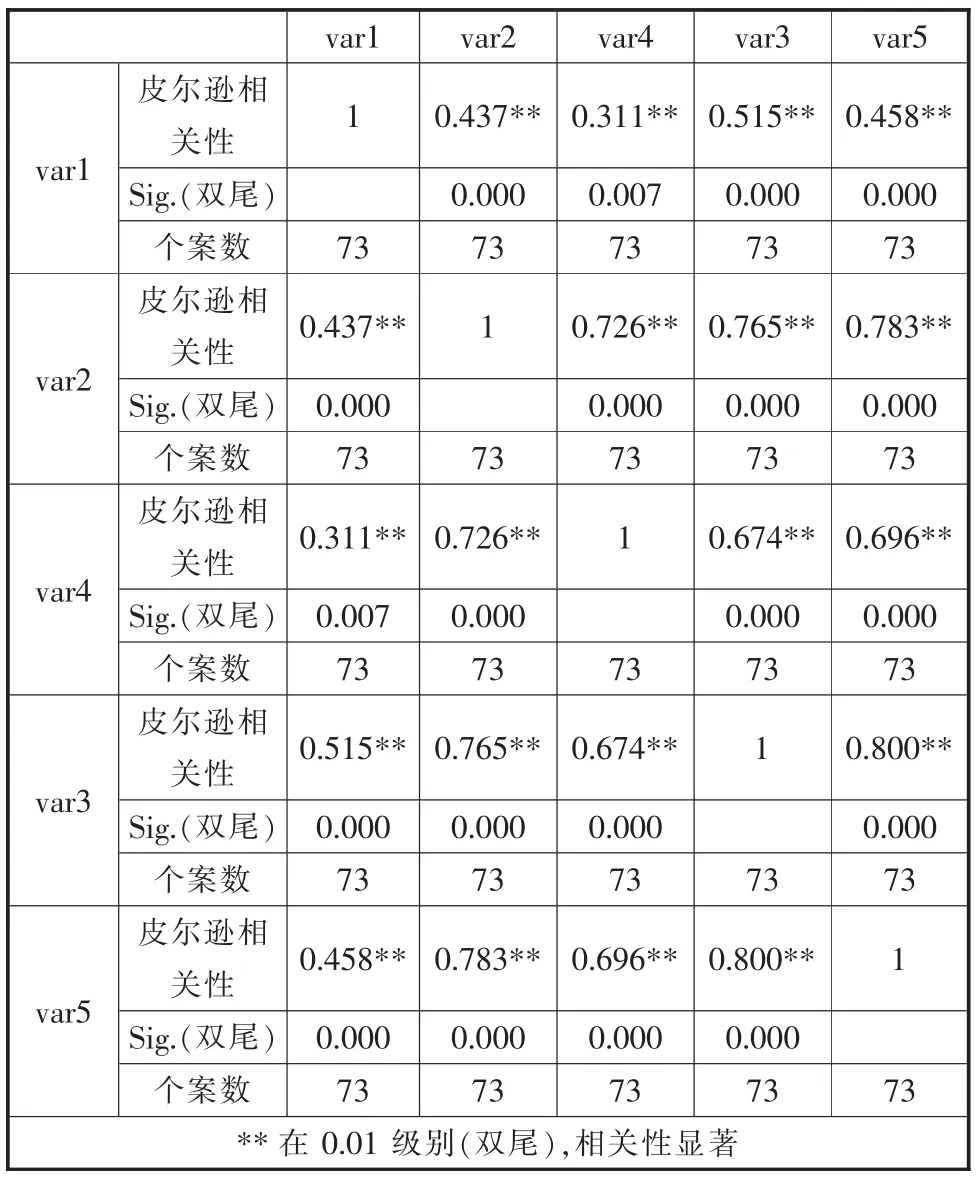

通过分析显示,留学生对中国的认知度(var5)与对中国的法律制度(var1)、社会(var2)、国情(var3)和文化(var4)呈显著性相关。相关性如表3 所示。

表3 留学生在五个维度上表现的相关性分析

通过使用统计软件SPSS 26.0 相关性分析,var1与var5 的呈显著性相关,相关系数为0.458,中度相关;var2 与var5 的呈显著性相关,相关系数为0.783,高度相关;var3 与var5 的呈显著性相关,相关系数为0.696,高度相关;var4 与var5 的呈显著性相关,相关系数为0.800,高度相关。

3.2 隐性课程对留学生有正面影响

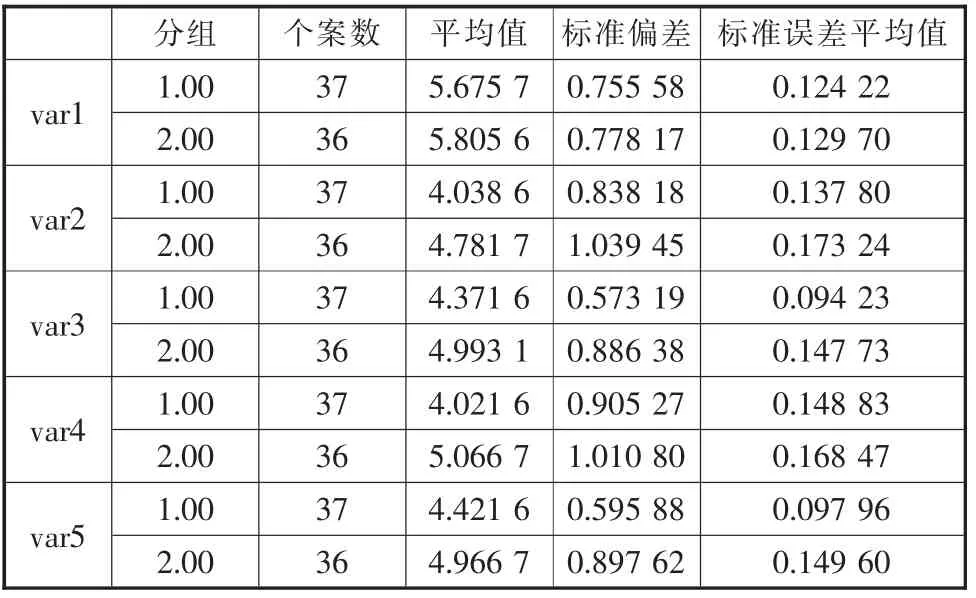

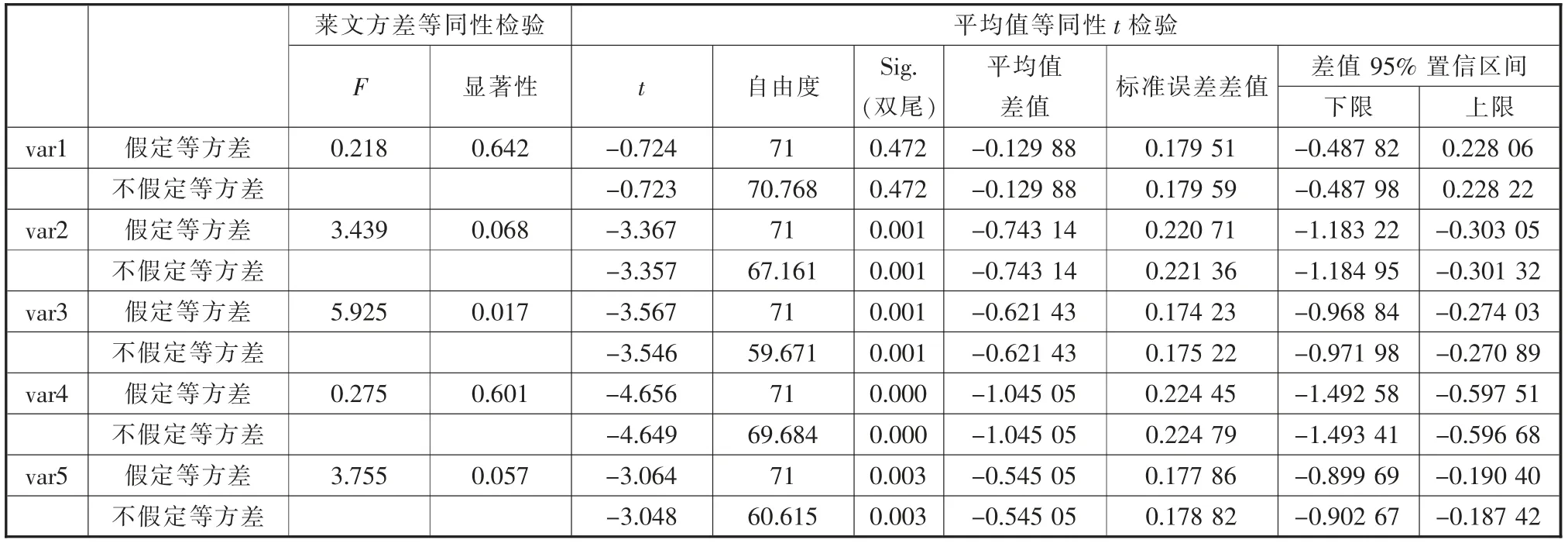

为了了解隐性课程对留学生的影响,该研究对控制组1 使用常规教学法; 对实验组2 采用隐性课程的教学。经过一年的学习后,考查隐性课程对留学生关于中国的认识是否有不同。使用独立样本t 检验,结果如表4、表5 所示。

表4 控制组与实验组对中国的认知程度描述性分析

表5 控制组与实验组对中国的认知程度的独立样本t 检验分析

3.3 留学生对隐性课程的态度较为复杂

通过深入访谈,发现留学生对隐性课程学习的态度来源于较为复杂,这些原因可总结为以下几点:教育文化背景、学习动机、学习策略和接受的教学方法。

(1)教育文化背景多元化。

学生在来中国之前有不同的学习经历,他们的教育背景受到本国的思想价值观和民族意识的影响,短期内要接受另一种文化下的课程模式存在一定的适应期。中国与留学生国家的外交关系也影响到他们对隐性课程的态度。

(2)学习动机差异大。

对一门语言的学习,是否需要学习目的语国家的国情、 经济和文化等相关国情也受学习动机的影响。访谈中得知,留学生来中国留学的目的与他们对中国的了解深度密切相关。有的为了通过汉语考试,在中国学习深造,他们只对考试相关的内容感兴趣;有的留学生是为了来中国工作,了解中国国情有助于工作顺利展开; 有一部分留学生觉得对中国很感兴趣,在中国生活很有意思,喜欢学习各方面的知识。学习动机影响留学生对中国社会的了解,而对中国社会的了解程度又反过来影响留学生的学习动机,形成作用与反作用的关系。

(3)学习策略有区别。

善于利用资源管理策略的留学生会将汉语课堂以外如中国电视广播、 手机新闻等社会条件利用到学习中,对学习内容的开放性和包容性较高。部分学生虽能在中国的环境中学习,但只接收课上的汉语知识,课余时间仍通过来源国的媒介来了解中国。

(4)接受的教学方法不同。

教师对于隐性课程具有导向作用(彭小兰、童建军,2009)[16]。对于不同的文化和教育背景的学生,在同一课堂学习,教师采用的教学方法也会导致学生产生正迁移或负迁移。如果教师教授的隐性课程内容跟学生原来认知系统中建构的知识相似,那么学生会立即认同并加强此认知,表现得积极。若学生学习到的知识与现有认知系统中的知识有较大的差距,原有认知受到干扰,无法理解新知识,便会产生负迁移,表现得消极。值得一提的是由于隐性课程在课堂内外是以非显性的方式进行,而留学生在某些方面知识及观念的变化是潜移默化的,存在进行了隐性课程的学习,但学生并没有意识到这样的情况。从访谈中可以看出,教育文化背景、学习的策略、教学方法都对留学生的学习动机产生一定的影响,在分析留学生对隐性课程的态度上,每一个个体都具有典型性,不能因为国别或教育程度而进行简单的分类。

4 研结论与讨论

该研究以桂林旅游学院留学生为调查对象,探讨隐性教育在来华留学生课程设置中的影响。该研究发现,隐性教育对来华留学生产生了正向的影响,并且能够提高对中国的认同感。由于遵守目的语国家的法律是基本前提,留学生在课堂内外无论是否同意都必须无条件遵守,因此,在隐性课程设置的内容中,法律知识和对中国的认知呈中度相关。而社会知识、文化知识与对中国的认知的高度相关。由此可见,设置隐性课程或者教学中穿插隐性知识能够帮助留学生建立文化共同体的观念,但留学生对隐性课程的态度较为复杂。如果该研究能够反映隐形教育能使留学生在文化理解上产生积极地影响,那研究结果带来的启示如下。

4.1 构建文化共同体

受多元文化教育的影响,留学生容易先入为主地形成“文化中心主义”。而留学生对中国的认知也是在本国文化建构基础上形成的,因此不可避免地会制造一定的误读和偏见。调查中发现,部分留学生来华后仍用原来国家的渠道了解中国,一方面受限于汉语水平,另一方面缺少教师的引导,不知道中国人利用何种渠道了解时事动态。从传播与文化的建构理论和协同管理理论的指导下,教师可在一定语境下对所教授的内容进行教学,启发学生理解文化的异质性,从而帮助留学生在跨文化的学习中构建新的文化认知方式,建立文化共同体的认知。

4.2 树立客观的知识传播理念

调查中发现,通过接受隐性教育,学生知道扶贫、“一带一路”等词的意义,并且认同构建人类命运共同体的等思想,同时表示愿意把他们真实了解的中国传播给周围的人。而没有接受隐性教育的学生则表示没接触过相关词汇。因此,基于教材开发隐性课程可成为隐性教育的一个渠道。由于隐性知识在很大程度上依赖教师个人对教材知识的深挖和时事的选取,又难免会出现授课教师个人操控上出现的失误。留学生学习汉语本身就是跨文化教学,教师应回避相关的敏感问题,本着处于客观的知识传播者的角度,避免将思想观念强行灌输给学生。

4.3.开发多元和立体的汉语课程

文化认知很多情况下是基于情感认同(朱佳妮、姚君喜,2019)[17]。学校开发隐性课程,除了对一般传统的课堂教学和文化体验课进行研究外,也可以拓展到线上和课外,如利用多形式社交和新闻媒体,翻转课堂、 参观扶贫基地和旅游基地,参与志愿者服务、真实地加入乡村振兴战略中等,建立与本国人的情感友谊,打破只与授课教师建立联系的局面,帮助学生深入地接触社会,同时也能使得教学显现立体化和多元化。

5 结语

该研究由于研究范围和实践有限,只在一所高校进行了小范围的类实验研究,样本量和涉及留学生国籍有限。所进行为期一年的隐性课程的研究,也只在部分教师的课程中体现。同时,研究中对教材的隐性课程开发只涉及实际所使用的部分教材,无法对现阶段主流教材进行隐性课程的开发和使用。需要注意的是,留学生除了通过隐性课程增加对中国的了解之外,课后结交的不同朋友也会对留学生产生影响。未来研究者可考虑在研究范围、教材的开发上进行改进,从而延伸留学生教育的意义,使之成为文明交流互鉴对话新模式。