双循环背景下二重开放的资源错配效应研究

——来自长江经济带的例证

2022-01-14夏海清

李 强,夏海清

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233000)

一、引言

改革开放以来中国经济呈现出高速增长态势,与此相伴而生的资源配置效率低下问题,给我国经济社会发展带来了限制。党的十九大报告指出,我国经济已进入高质量发展阶段,要把优化资源效率摆在发展全局的重要位置,资源配置效率已成为推动我国经济高质量发展的重要议题。此外,进出口贸易的快速发展是改革开放以来我国经济社会发展的另一显著特征,也是驱动我国经济增长的重要动力。但近年来逆全球化思潮盛行,加剧了国际贸易的不确定性以及全球产业链的不稳定性,传统的依靠外贸增长的模式变得不可持续。从国内来看,规模庞大的国内市场是经济发展新的立足点,在此背景下,党的十九届五中全会提出:“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,这也成为推动我国更深层次改革、实行更高水平开放的战略决策。双循环战略不是封闭的单内循环,而是内循环和外循环充分联合,更好利用国内国际两个市场、两种资源的优势,特别是有利于发挥国内巨大市场规模和生产体系优势。仔细分析不难发现,双循环的本质就是二重开放,即对外开放和区际开放。可以预见,双循环背景下二重开放势必对我国经济社会发展产生重要影响,也将成为影响资源配置的重要因素。

综合而言,现有文献主要是从资源错配度量、资源错配成因、资源错配效应及资源错配改善等方面展开研究。对资源错配度量问题主要是从资本错配、劳动力错配和土地资源错配方面展开研究的,HSIEH 等[1]学者的研究具有一定代表性,作者在规模报酬不变的CD 生产函数下,开创性地构建了内涵型资源错配测算框架。作为对HSIEH 研究的扩展,FOSTER 等[2]研究了企业异质性需求和技术效率的影响;季书涵等[3]78结合产业集聚,分析了其对改善资源错配的影响。部分学者在HK 模型的框架下,探究了中国存在资源错配的成因。宋马林等[4]、蒋为和张龙鹏[5]、钱学锋等[6]和靳来群等[7]认为,存在的成因主要在于区域间市场分割、财政补贴政策的差异等。BRANDT 等[8]和陈永伟等[9]从不同角度出发研究了资源错配效应造成了严重的生产率的损失。袁志刚和解栋栋[10]认为,劳动力错配造成TFP的损失广泛存在于行业内与行业间,并且导致宏观层面全要素生产率的损失,可以通过改善资源错配程度提高行业及地区的生产效率。关于探索改善资源错配的有效路径,部分学者如周海波等[11]、白俊红等[12]62、廖红伟等[13]和张天华等[14]分别从外商直接投资以及对外直接投资、人力资本和资本存量的增加、产业结构优化、产业集聚、交通基础设施改善、城市规模上升等角度开展了积极的研究和探索。

与本文相关的另一类文献是有关对外开放与资源错配,且研究主要集中于影响机制的分析。白俊红等[12]62研究发现,对外开放能够通过加快要素流动和产业转移有效缓解资源错配。毛其淋等[15]和LU 等[16]230认为,在开放中,不管是中间品的贸易自由化还是最终品的贸易自由化,都可以通过降低行业生产率分散度,有效地改善资源错配。同时,LU 和YU[16]232认为,对外开放可以通过缩小企业内部核心与非核心产品间成本加成的差异降低企业加成率分散度,进而优化企业内资源配置。周茂等[17]认为,对外开放后,我国逐步降低了商品关税,促进了资源在城市内产业内的再分配,加快了中国的产业升级,降低了资源错配。田荣华[18]研究发现,对外开放能够优化资源配置效率,同时他又指出,可能由于我国市场化进程相对缓慢,弱化了对外开放对资源配置效率的提升作用。孙浦阳等[19]采用行业生产率离散程度衡量资源错配,研究发现,贸易自由化降低了资源错配,并因此提高全要素生产率。周申等[20]运用双重差分法考察了贸易自由化对制造业劳动力资源错配的影响,并认为通过促进要素在企业之间的转移来实现对劳动力错配的改善效果。

综上所述,现有文献对于资源错配和对外开放的分析较多,形成了较为丰富的研究成果。而在双循环战略提出的背景下,研究包含对外开放和区际开放的二重开放的资源错配效应有一定价值,但目前学者对这一方面却鲜有涉及。基于此,本文的边际贡献主要体现在:

一是研究视角上,相较于现有对外开放的资源错配研究而言,本研究首先系统阐释了双循环与二重开放之间的关联,认为双循环的本质是二重开放,在此基础上,将二重开放与资源错配纳入统一的分析框架,探讨了二重开放对资源错配的影响;

二是理论探索上,不同于以往研究,本文在二重开放和资源错配的研究基础上,进一步引入外商直接投资和劳动力成本两个中介变量,运用中介效应模型检验其影响机制;

三是研究深度上,本文研究发现,对外开放主要影响资本错配,而区际开放的影响主要在劳动力错配上。本文研究对双循环背景下我国新发展格局的形成具有一定的启示作用。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景

资源错配是相对于有效配置而言的。有效配置是指资源自由流动实现帕累托最优,使生产效率最大化的资源配置方式,而资源错配则会显著降低生产效率。随着市场化程度的提高,中国经济在高速发展的同时也伴随着严重的资源错配现象。根据“边际产业扩张理论”,发达国家的低端产业会通过产业转移的形式重新获得竞争优势。但由于区域间市场分割导致的要素价格上升,使要素流动受到限制且割裂了区域间经济联系,高效率企业无法在不完全竞争的市场中吸收更多的生产要素。大量生产要素沉积在低效率产业之中,导致了资源错配的产生,并最终导致全要素生产率的降低。在现有条件下,国家可以通过加快市场化进程、改善交通基础设施、提升产业集聚水平等措施促进要素流动,优化资源配置。而二重开放作为生产要素跨区域流动的重要方式,亦会对资源错配产生影响。

(二)二重开放对资源错配的影响机理

在现有文献的研究中,景维民等[21]和李强等[22]26认为,进出口贸易发展可以通过技术溢出效应、学习效应等提高本国生产率水平。进一步研究发现,进出口贸易可以通过减轻资源错配提高生产率。本文在现有文献的基础上,综合考察对外开放和区际开放对资源错配的影响。

一方面,二重开放有助于推动生产要素的跨区域流动。生产要素的流动是资源优化配置的关键所在,特别是当前优化资源配置是经济高质量发展的重要举措。而二重开放可以有效地促进生产要素在区域内自由流动,一定程度上改善了资源错配。

另一方面,二重开放有利于市场竞争和边际产业的转移。根据KOJIMA(1978)的“边际产业扩张理论”,在开放环境中,对外投资会选择在本国投资回报率低、而相对其他国家有比较优势的产业。在二重开放中,这种转移效应不仅发生在国家之间,也发生在区际之间,生产要素会从低效率产业向高效率产业转移,释放出沉积的资本和劳动力等生产要素,从而改善资源错配。

假定一:在双循环的背景下,二重开放有助于资源优化配置,减轻资源错配程度。

取剪碎的水稻幼苗叶片,加入3 mL 80%(V/V)的丙酮,于4℃冰箱密闭遮光放置24 h以上,待叶片完全变白,于663 nm和645 nm下测定吸光值,计算叶绿素浓度,再换算成质量[21]。

在开放条件下,作为中国近年来获取资金、技术等要素的重要途径,外来投资快速增长。首先,对外开放的进步有助于引导生产要素的流动,尤其是资本的跨国流动。通过接受外资,大量资本涌入国内,在对国内市场产生冲击的同时,加大对优势产业的投资,推动高效率产业迅速发展。其次,外来资本会促进“边际产业”的转移。外商直接投资会选择在本国具有相对优势和潜力的产业,通过直接投资可以将在国外处于相对劣势的“边际产业”转移到本国,通过竞争机制淘汰国内的落后企业,使资本和劳动力得以从落后企业释放出来,进行重新分配,从而有助于优化资源配置效率。最后,外商投资会通过市场竞争有效促进技术进步。外来资本的增加带来了更加先进的生产技术和管理经验,获得了更高的效率和利润,同时更大的竞争压力迫使国内企业开始学习管理方式和技术创新,有助于优化资源配置,从而促进了资源错配程度的减轻。

区际开放的发展更加有助于劳动力的转移。欠发达地区的大量劳动力转移到对劳动力需求较大的发达地区,同时这部分劳动力结合外来的技术和管理经验,能够胜任更高的职位,从而获得更高的工资水平。人力资本的上涨将促使企业主动进行技术改造和技术创新,从而提高其生产效率,优化资源错配。同时,区际开放的发展,作为经济活动重要载体的高技术工人也随之发生流动。企业由于竞争压力,对于高技术人才的需求大量增长,中低端产业的自主化发展,整体提高了对工人素质水平的要求,从而迫使人力资本向更高层次发展,同时也有效地提高了企业的劳动力匹配程度,进而优化劳动力配置效率。

假定二:在对外开放中,外资投入的增加有利于纠正资本错配。在区际开放中,会通过增加劳动力成本降低劳动力资源错配。

三、研究设计

(一)模型设定

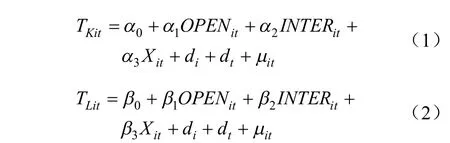

为了实证检验二重开放对我国资源错配的影响,本文借鉴白俊红等[12]63的方法,构建以下模型:

其中,TKit和TLit表示地区的资源错配,OPENit表示对外开放,INTERit表示区际开放,Xit是一系列影响产业转型的其他控制因素,dt表示时间固定效应,di表示个体固定效应,μit为随机误差项。

(二)变量描述和数据说明

1.资源错配。包括资本错配和劳动力错配。基于数据可得性,本文借鉴白俊红等[12]64的方法计算城市资源错配,基于长江经济带108个城市2004—2018年的面板数据,利用LSDV 估计各城市的要素产出弹性。估计出弹性后,即可得出错配指数。由于存在指数小于零的情况,本文借鉴季书涵等[3]80的做法对指数取绝对值。

2.对外开放(OPEN)。这里采用外贸依存度表征对外开放,参考李强等[22]28的做法,用各城市进出口贸易总额占GDP 的比重表示。

3.区际开放(INTER)。本文借鉴张颖熙等[23]37的方法,运用主成分分析法用区际商品市场依存(活跃)度、劳动力流动、资本流动、区际分工这几个指标对区际开放进行测度。

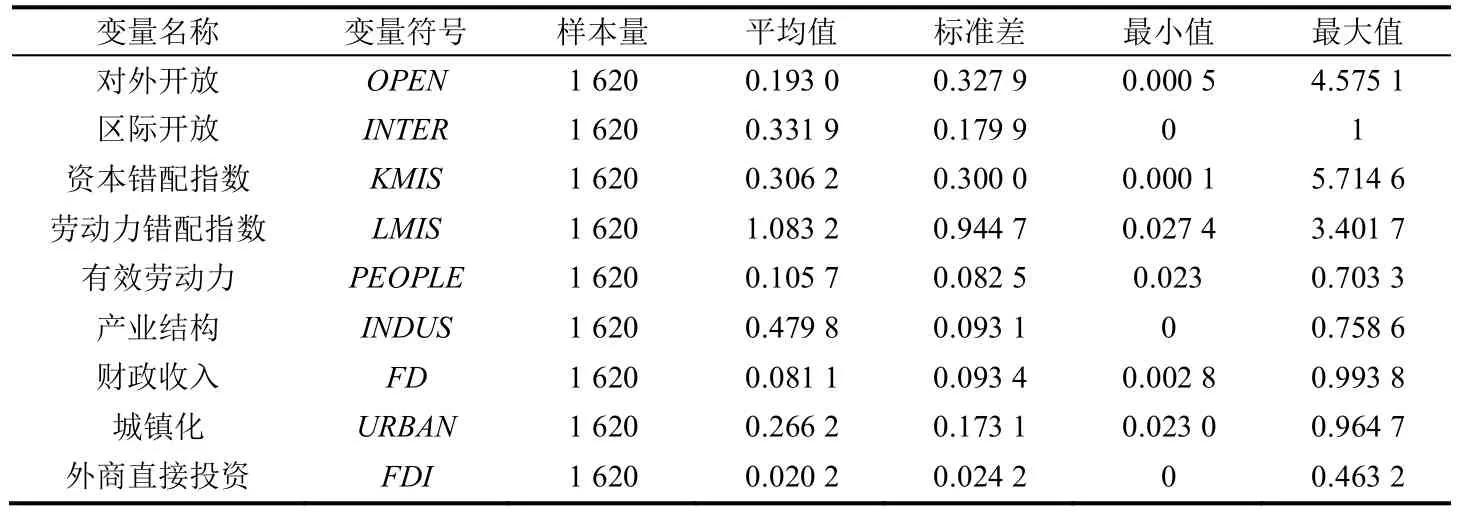

(三)变量的描述性统计

本文实证研究基于长江经济带108个城市2004—2018年的数据,表1为各变量的描述性统计结果。

表1 变量的描述性统计

四、实证分析

(一)全样本回归结果分析

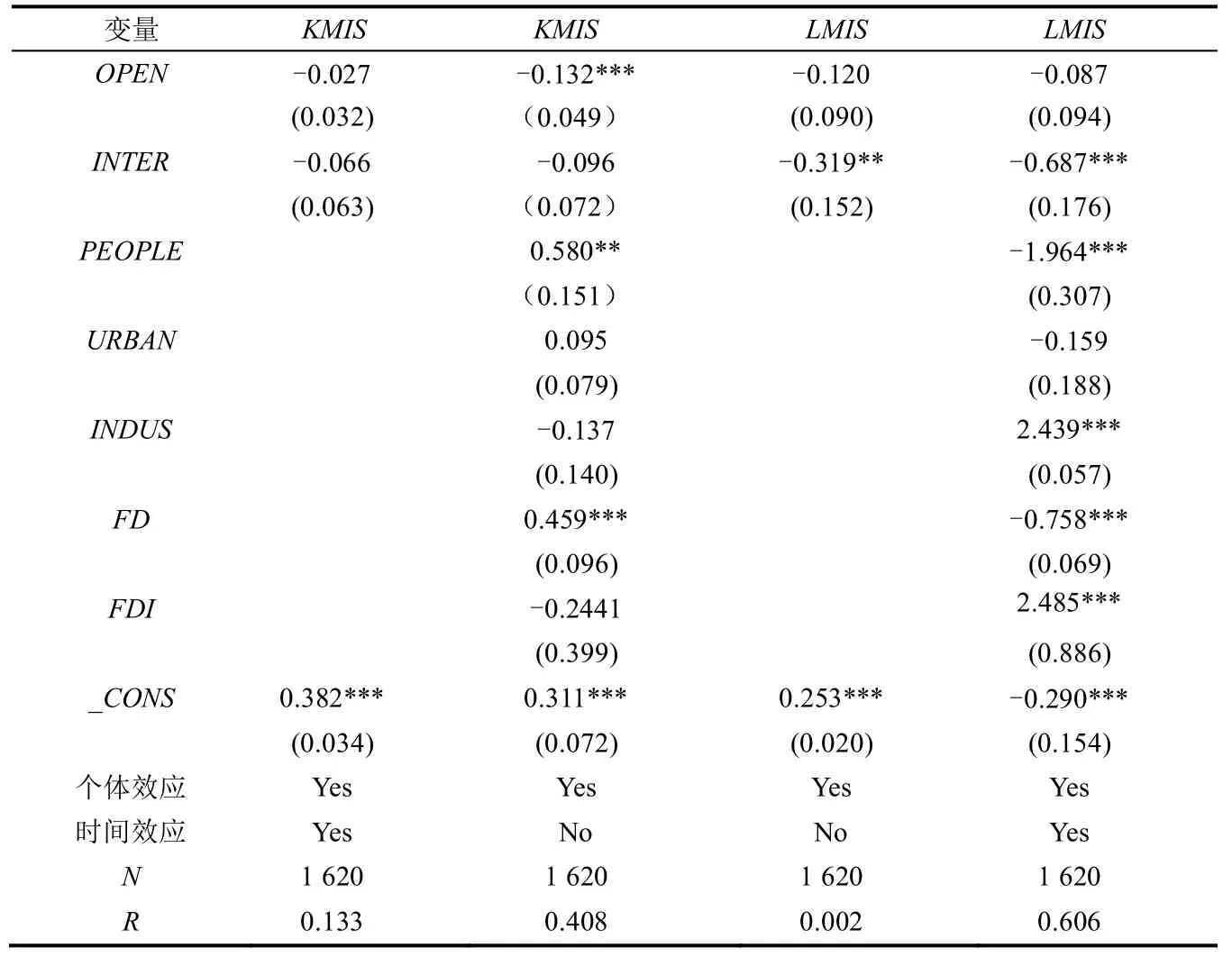

基于2004—2018年长江经济带108个城市的面板数据,回归结果如表2所示。模型的整体回归结果显示,二重开放对资源错配的影响较为显著。从核心解释变量来看,对外开放和区际开放的系数都为负数,表示二重开放可以降低资源错配。对外开放对资本错配的影响为负,说明国内当前的进出口贸易会降低资本错配。对外开放对劳动力错配的影响为负,但不显著。其原因在于,对外开放作为生产要素跨国流动的重要方式,资本在全球流动限制较少,而对于劳动力来说,在跨国的流动中,受到国家间行政区划的限制和政策的影响,劳动力流动受到限制。区际开放对资源错配的影响都为负,且劳动力较为显著,说明中国目前的区际开放会降低资源错配。这是因为各地经济发展和对外开放程度不同,而且受资本市场的影响,资本更多地流向东部经济发达地区,再加上各地政府对于投资和不同政策的差异化,导致资本在区际间的错配程度受区际开放的影响不显著;而劳动力在区际间开放后,受到工资水平的影响,流动性加强;而企业因为劳动力成本的提高,会主动提高自身劳动力配置效率。因此,二重开放会降低资源错配,满足上文的第一个假定。

在表2回归结果中,进一步分析控制变量对资源错配的影响。有效劳动力对资本错配产生正面影响,而对于劳动力错配产生显著的负面影响。原因在于有效劳动力的增加,更多高端人才的出现会更满足企业对于人才的需要,显著地促进劳动力资源配置。城镇化对资本错配的影响并不显著,对劳动力资源错配产生了一定的负方向影响,说明城镇化降低了劳动力错配,城镇化和人口迁移有助于劳动力空间配置优化。

表2 基准回归结果

产业结构升级有利于更好地对资本进行配置,不利于对劳动力的配置。这也符合经济发展规律,产业结构升级更有利于地区经济发展,促使资本更好地配置。对劳动力影响的原因在于,劳动力素质的提高无法满足产业结构的发展,从而加剧劳动力资源错配。政府的财政支出优化了劳动力要素配置。近几年,政府逐渐放松了劳动力区域流动的限制,促进了劳动力在区域间自由流动。外商直接投资对资本错配为负的原因在于,地方政府拥有一定经济自主权力,在地方政府的“标尺竞争”下,各地采取过多的优惠政策以吸引外资,从而难以发挥外资本身对高效率产业的推动能力,过多的资本依旧被低效率产业所占据。但外商直接投资对劳动力错配的影响显著为正,这是因为外来资本带来的先进生产技术和管理经验,有效地促进了本地企业同劳动力的匹配程度。

(二)异质性分析

长江经济带经济发展差异巨大,本文考虑到不同地区二重开放对资源错配的影响差异,因此参考相关文献,将长江经济带分为上、中、下游地区,分别对这三个地区进行回归。

回归结果如表3所示,在长江经济带中,地区异质性较为突出。具体来看,长江上游地区的二重开放对资本和劳动力错配都不具有显著的影响;在长江中游地区,对外开放对资本错配有显著正向影响,区际开放对资本和劳动力错配有显著负向影响;长江下游地区二重开放对资源错配有负向影响,且对资本错配较为显著。存在的原因在于,和经济发展情况类似,长江经济带的发展不均衡,下游地区和中游地区经济发达,对外开放程度相对较高,且区际间更加开放,进出口贸易会更多地发生在中下游地区,发达的经济会带来更多的投资,再加上政府的政策扶持和财政支持,降低了中下游地区的资本错配。由于区际间劳动力流动受到户籍制度和人才素质差异性的影响,二重开放对下游地区的劳动力错配的影响程度较低。但是,中游地方政府对企业的政策支持和对上游地区低端劳动力的吸引,反而在区际开放中降低了自身劳动力错配程度。上游地区由于自身经济发展水平和对外开放程度较低,很难在长江经济带的生产要素流动中吸引劳动力和资本投入,因此,二重开放对上游地区的影响程度较弱。

表3 异质性分析和稳健性检验结果

(三)稳健性检验

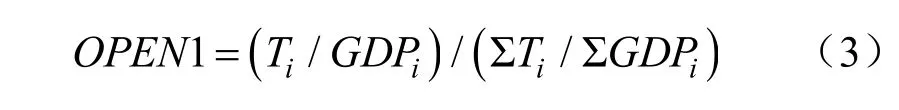

为了进一步检验结论的稳健性,本文从指标选取方面考虑估计结果的稳健性问题。借鉴张萃等[24]的做法,对外开放采用外贸依存度占比来衡量,计算公式为:

Ti代表各个城市的进出口贸易额,GDPi是国内生产总值。

再更换区际开放的衡量指标,本文考虑数据的可得性,借鉴张颖熙等[23]40衡量地区货运活跃度(INTER1)的方法,计算公式为:货运活跃度=地区货运量/全国货运量。部分学者认为,区际之间开放程度越高,其货运活跃度越高。如表3中稳健性检验结果所示,以外贸依存度和货运活跃量替换原有的核心解释变量来衡量地区二重开放程度后,回归结果显示,外贸依存度对资本和劳动力错配都有负面的影响,尤其是劳动力方面,更换变量后的区际开放对于资源错配有负面影响,且对资本的影响更加显著,即与基准回归的结果相比,在显著性方面有一定差异。但依旧表明二重开放都降低了资源错配,这在一定程度上表明本文的结论具有稳健性。

(四)影响机制检验

从第二部分的理论分析中得出,外商直接投资和劳动力成本作为二重开放影响资源错配的传导渠道,在二重开放影响资源错配的效应中,发挥着重要作用。为了验证该结论,本文构建如下中介效用模型:

式(4)中,αi(i=1,2)为二重开放对外商直接投资(劳动力成本)的影响系数,α3为控制变量对外商直接投资(劳动力成本)的影响系数;式(5)中,βi(i=1,2)是二重开放对资源错配的直接效应,γi(i=1,2)是二重开放通过增加外商直接投资和劳动力成本改善资源错配的中介效应,β3为控制变量对资源错配影响的系数。

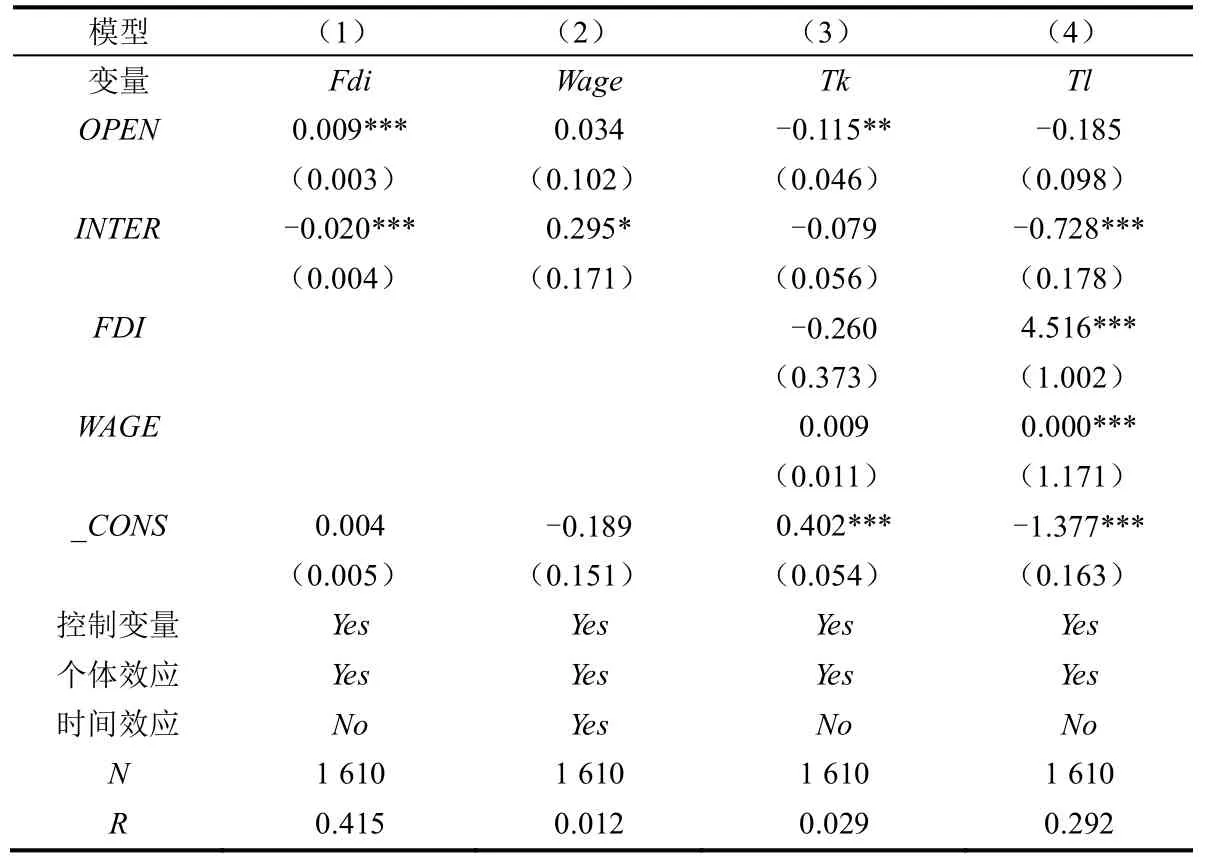

估计结果如表4所示,从结果(1)和(2)中可以发现,对外开放程度的加深促进了外商直接投资的增加,区际开放对劳动力成本有明显正向作用,在结果(3)和(4)中外商直接投资降低了资本错配,劳动力成本的增加对劳动力错配无影响。但区际开放与劳动力错配有显著的关系,说明劳动力成本间接对劳动力错配产生减轻作用。其原因在于,外商直接投资通过带来更多的资本和对优势产业的投资,对国内资本市场有较大的影响,引导国内资本更有效地配置,降低了资源错配;对于企业来说,劳动力成本的增加需要通过提高劳动力匹配程度,来减少劳动力工资水平所带来的生产成本,有利于改善劳动力错配。上述实证研究表明:在二重开放中,对外开放会通过外商直接投资降低资本错配程度,区际开放会通过劳动力成本降低劳动力错配程度。这满足上文第二个假定。

表4 传导机制检验结果

五、结论和政策启示

在我国“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”的背景下,本文首先分析了二重开放对资源错配的影响机理,在此基础上,利用长江经济带二重开放的相关数据,结合中介效应检验模型,实证分析了二重开放对城市资源错配的影响,在双循环战略下从二重开放角度探寻我国资源错配改善的新路径。研究结果发现:从整体上来看,对外开放和区际开放会降低长江经济带资源错配程度;从显著性来看,对外开放显著降低了资本错配程度,而区际开放对降低劳动力错配较为显著。分区域回归结果显示,二重开放对资源错配影响具有异质性,即二重开放对长江经济带下游地区的资本错配有显著的减轻作用,对劳动力错配的减轻作用不显著;二重开放中对外开放加剧了中游地区资本错配,而区际开放减轻了中游地区资源错配;二重开放对上游地区资源错配的影响不显著。进一步的作用机制分析表明,对外开放主要通过增加外商直接投资的途径影响资本错配,区际开放主要通过提高劳动力成本影响劳动力错配。

在当前双循环战略的提出和当前国内外局势下,如何协调好对外开放和区际开放的关系,更好地发挥二重开放优化资源配置的作用,是推动经济高质量发展亟需解决的重要问题。通过以上结论,可以得到以下启示:(1)政府应坚持双循环发展战略,协调好区际开放和对外开放的关系,加快破除区域间的地方保护壁垒,促进区域间人员、资本的流动,合理规划产业布局,营造良好的企业创新环境,同时要坚持对外开放,通过参与国际分工,促进国内产业和技术发展,进一步充分利用好国际市场,提高国内经济发展活力。(2)中央政府应发挥统筹规划作用,地方政府要明晰自身职权,加强区域间协同发展。加强各区域之间的交流协作和分工,解决地区间发展不平衡的问题,实现市场均衡发展。地方政府应把更多的关注集中在市场环境和市场机制上,积极引导生产要素向高效率和高技术水平产业转移,减少对低效率产业的政策优惠,做好对劳动力的匹配和安置工作。(3)企业要积极跟随双循环政策的脚步,充分利用好二重开放的优势和地方政府的发展政策。国内企业要向优秀的国际企业学习,吸收优秀的技术人才。企业要进行自我改革,提高自身职工匹配程度。对于近几年外国的无端指控、技术封锁和进出口限制,国内企业更应该对自身的定位有充分的认知,加强对核心技术的研发投入,依靠自身技术创新提高在国际市场上的竞争力。