基于西方国家组织经验的我国杀鼠剂登记管理浅议

2022-01-12张正炜

张正炜,陈 秀

(1. 上海市农业农村委员会种植业管理处,上海 200003;2. 上海市农业技术推广服务中心,上海 201103;3.上海市农药检定所,上海 201103)

关键字:西方国家;杀鼠剂;管理

鼠害发生范围广、危害面大,是困扰人类社会的一大顽疾。其不仅能够对农业、林业和畜牧业生产造成严重损失,更因鼠类能够携带传播多种病毒性和细菌性疾病而严重威胁人类健康,引发卫生灾难[1-2]。历史上鼠疫、流行性出血病、钩端螺旋体病和恙虫病等等鼠传疾病曾对人类生存造成重大危害。对害鼠种群的监测与防控一直是世界各国卫生防疫部门和农业植保部门的一项重点工作。很长一段时间以来,投放化学杀鼠剂进行灭鼠成为人类有效控制害鼠种群密度的主要手段。虽然化学灭鼠存在诸多弊端,而以生态学理念为指导的鼠害综合治理也取得了一定进展,但鉴于鼠害的破坏性,很长一段时间内人类在卫生防疫及农业生产等领域仍难以摆脱对化学杀鼠剂的依赖[3-5]。2012~2015年,仅仅我国农业方面的杀鼠剂年平均用(折百)量就在56t左右[6-7]。杀鼠剂的科学管理与应用对减轻鼠害发生与危害,保障农业生产,维护人类健康及生态安全等意义重大。

1 杀鼠剂的发展与应用简况

杀鼠剂可按照作用方式划分为胃毒剂、绝育剂、熏蒸剂、驱避剂等多种类型,其中较为常见、应用最为广泛的是胃毒剂。在有机合成杀鼠剂发明之前,早期被用作胃毒剂的杀鼠剂多为天然植物源物质或无机化合物,如植物源的红海葱(scilliroside)、马钱子碱(strychnine),无机化合物亚砷酸(arsenous acid)、硫酸铊(thallium sulphate)、氰化钠(cyanides sodium)等。这些药剂大部分为剧毒物质、选择性差。1933年首个有机合成杀鼠剂甘氟(glyftor)问世,之后有机合成杀鼠剂陆续出现,如毒性更强的氟乙酸钠(sodiumfluoroacetate)、氟乙酰胺(2-fluoroacetamide)、毒鼠强(TETS)等。第二次世界大战后有机合成杀鼠剂开始大量用于灭鼠。急性杀鼠剂在应用过程中易产生靶标拒食现象,同时不可避免的非靶标暴露也容易引发一系列生态和社会问题。

20世纪40年代末,抗凝血剂的出现为杀鼠剂的创制提供了一条崭新的道路。抗凝血类杀鼠剂不但提高了化学灭鼠的效果、减少了杀鼠剂对非靶标动物的危害,并且因其中毒过程的可逆性还大大增强了其作为脊椎动物毒剂的安全性。这些优点使得抗凝血类杀鼠剂相比于传统的急性剧毒杀鼠剂而言更容易被人们所接受。20世纪50年代以来,抗凝血剂在世界范围内迅速普及。以杀鼠灵(warfarin)为代表的第一代抗凝血杀鼠剂首先在英国和欧洲大陆被大量推广使用。在第一代抗凝血剂产生抗药性问题后,鼠得克(difenacoum)、溴敌隆(bromadiolone)、溴鼠灵(brodifacoum)等新一代抗凝血杀鼠剂便应运而生。第二代抗凝血类杀鼠剂毒性更强,其中溴鼠灵和溴敌隆是突出的代表品种。目前抗凝血类药剂仍是杀鼠剂的首选品种。

除抗凝血类药剂外,各国也陆续研发了一些其他种类的杀鼠剂,并投入应用。如:α-氯醛糖(alpha-chloralose)、α-氯代醇(alpha-chlorohydrin)、溴杀灵(bromethalin)、胆钙化醇(cholecalciferol)等。我国在杀鼠剂创制领域也颇有建树,莪术醇(curcumol)、雷公藤甲素(triptolide)等极具中国特色的中药源杀鼠剂的研发,也为杀鼠剂的更新换代及抗药性治理提供了新的方向。

2 我国杀鼠剂的登记管理概况

1982年,农业部等6部委联合发布《农药登记规定》([82]农业保字第10号),首次提出对农药实施登记管理[8]。1984年,农业部农药检定所首次批准了山东省济宁化工实验厂申请的“磷化锌”杀鼠剂登记。1997年国务院颁布《农药管理条例》,其中第二条明确规定将防治害鼠的杀鼠剂纳入农药范围实行严格的登记管理。2002年6月5日中华人民共和国农业部第199号公告明令禁止剧毒杀鼠剂氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠及毒鼠硅的生产、销售和使用。到2002年底,在农业部取得登记的杀鼠剂有效成分有11个,有磷化锌(zinc phosphide)、溴敌隆、溴鼠灵、杀鼠醚(coumatetralyl)、敌鼠钠盐(diphacinone sodium salt)、杀鼠灵、氟鼠灵(flocoumafen)、氯敌鼠钠盐(chlorophacinone Na)、C型肉毒梭菌毒素(botulinum toxin C)、D型肉毒梭菌毒素(botulinum toxin D)和肠炎沙门氏菌阴性赖氨酸丹尼氏变体,a6噬菌体(Salmonellaenteritidisvar.danysz, lysine-. phagetype 6a);杀鼠剂产品共有91个;生产或加工企业有42 家(其中外企7家)。国内取得原药产品登记18个;国内杀鼠剂原药生产企业13家[9]。

截止到2021年8月,在我国登记应用的杀鼠剂有效成分共计13种。与2002年相比,古巴朗伯姆公司登记的1.25%肠炎沙门氏菌阴性赖氨酸丹尼氏变体,a6噬菌体饵剂已于2005年到期;江苏省无锡市华美化工厂的氯敌鼠钠盐原药与饵剂产品登记则于2007年到期;磷化锌的禁用程序则于2011年6月15日启动。2011年10月31日起停止生产,相关产品登记证和生产许可证由农业部全部撤销(撤回)。自2013年10月31日起,全面停止销售和使用;新型杀鼠剂方面增加了雷公藤甲素、莪术醇、α-氯代醇、胆钙化醇和地芬·硫酸钡(barium sulfate)5种新有效成分。全国杀鼠剂生产或加工企业增加到53家(含外企4家);登记杀鼠剂商品总量达到135个,其中登记原药产品数量23个、母药产品(母液/母粉/浓饵剂/水剂)47个、直接投放的饵剂类产品(毒饵/颗粒剂)64个及追踪粉剂产品1个(表1)。

表1 我国杀鼠剂登记情况(截至2021年8月)

另外,常被用作特种杀鼠剂的硫酰氟(sulfuryl fluoride)在国内亦有3家公司登记生产原药产品,其中2家公司同时登记生产气体制剂或熏蒸剂产品,主要用于仓储、集装箱等密闭空间熏蒸作业。由于硫酰氟制剂和用途比较特殊,本文暂不将其列入杀鼠剂讨论。

全国18个省、自治区或直辖市拥有杀鼠剂制剂生产或加工企业。其中华东五省市登记杀鼠剂生产企业最多,共计13家;其次为华中地区10家,但企业都集中在河南一省;第三为东北地区共有9家,其中6家位于辽宁;此外,西北、华北、华南和西南地区的企业数量分别为7家、6家、5家和3家。综合性抗凝血类杀鼠剂原药的登记生产企业主要有江苏泗阳县鼠药厂、内蒙古内蒙古莱科作物保护有限公司、辽宁省沈阳爱威科技发展股份有限公司和天津市天庆化工有限公司等,以上企业登记生产原药品种都在两种以上。

图1 国内杀鼠剂生产或加工企业分布情况

2017年8月31日农业部发布的《限制使用农药名录》将氟鼠灵、敌鼠钠盐、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、C型肉毒梭菌毒素、D型肉毒梭菌毒素等8种杀鼠剂列入,并且自2017年10月1日起实行定点经营(即经营者应当取得省级农业主管部门核发的限制使用农药经营许可证)。目前登记的杀鼠剂中只有雷公藤甲素、莪术醇、α-氯代醇、地芬·硫酸钡和胆钙化醇5种尚不在限制使用范围内(表2)。

表2 不在农药定点经营范围内的杀鼠剂登记商品

雷公藤甲素、莪术醇和α-氯代醇[10]均属于绝育剂,其中雷公藤甲素和莪术醇均为植物源农药,雷公藤甲素则兼具短期杀灭和对雌、雄害鼠抗生育双重作用;地芬·硫酸钡由地芬诺酯和硫酸钡混配而成,其作用机制为促使害鼠肠道梗阻致使害鼠死亡;胆钙化醇是一种新型高效、环保、安全杀鼠剂,其有效成分胆钙化醇(维生素D3)为脂溶性维生素,是一种在动物体内作用于钙、磷代谢的激素前体。胆钙化醇是目前我国“有机食品技术规范”行业环保标准(HJ/T 80-2001)和“有机产品”国家标准(GB/T 19630.2-2005)唯一准许使用的杀鼠剂种类[11-12]。

3 欧盟、美国及澳大利亚的杀鼠剂管理经验对我国杀鼠剂登记管理的启示

作为少数一类以哺乳动物为靶标的农药,杀鼠剂的危险性不言而喻。农药“双刃剑”的特点在杀鼠剂身上体现的尤为突出:一方面杀鼠剂投放简单,灭效高,见效快,经济投入也相对较低,是控制鼠害最经济有效的手段;但另一方面杀鼠剂使用管理不当会造成人畜中毒、误杀宠物及非靶标野生动物、造成各种社会和生态问题。正因如此,世界各国普遍重视对杀鼠剂的管理,在杀鼠剂品种选择、产品登记及应用风险管控等方面都采取严格的管控措施,以期通过有效的管理手段趋利避害、扬长避短,在有效防控鼠害的同时,将杀鼠剂的负面效应降到最低。欧盟、美国及澳大利亚等西方国家组织的农药管理水平在世界范围内处于第一梯队[13-14],其针对杀鼠剂的诸多先进管理经验值得我们学习借鉴。

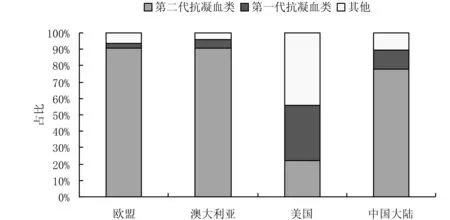

3.1 我国与欧盟、美国及澳大利亚等西方国家组织登记应用的杀鼠剂产品异同 从目前登记应用的杀鼠剂品种上来看,我国与欧美国家并无太大差异(图2)。随着各国杀鼠剂相关管理法规的日趋完善和严格,历史上应用的许多急性高毒杀鼠剂陆续遭到淘汰。如欧盟只有6种杀鼠剂有效成分被允许作为农药(即植物保护剂)登记,经审核淘汰的杀鼠剂有效成分多达33种。

图2 我国与欧、美、澳登记应用的杀鼠剂商品种类构成比较

抗凝血类杀鼠剂投入应用以来,迅速成为杀鼠剂首选品种,现阶段仍作为主力杀鼠剂被广泛使用。目前,欧盟登记的生物杀灭剂类杀鼠剂商品>93%为抗凝血类药剂,其中第二代抗凝血类杀鼠剂占比>90%[15];澳大利亚的杀鼠剂则统一作为脊椎动物毒剂登记管理,登记的抗凝血类杀鼠剂产品占杀鼠剂产品登记总量的96%[16];美国登记的抗凝血类杀鼠剂商品也占登记商品总量的>55%[17];我国自20世纪80年代开始大规模推广抗凝血类杀鼠剂,目前登记的杀鼠剂产品中近90%为抗凝血类药剂。

非抗凝血类杀鼠剂方面,当前登记应用的品种主要有胆钙化醇、α-氯代醇和α-氯醛糖(alpha-chloralose)、溴杀灵(bromethalin)、马钱子碱、磷化锌、磷化铝(aluminium phosphide)及氰化氢(hydrogen cyanide)等。其中传统剧毒急性杀鼠剂马钱子碱和磷化锌在美国仍有产品登记用于灭鼠,而两者在澳大利亚则作为脊椎动物毒剂登记使用,一般不用于防治鼠害;磷化铝和氰化氢则在欧盟作为生物杀灭剂登记用于灭鼠;溴杀灵则是美国登记应用最为广泛的常规急性杀鼠剂品种之一,目前溴杀灵的相关产品都只作为通用商品登记。

3.2 杀鼠剂管理理念及管理法规建设 西方发达国家的农药管理以安全风险防控为核心,建立起了健全的管理制度和覆盖全程的管理体系。欧美杀鼠剂相关立法可追溯到美国于1947年颁布生效的《联邦杀虫剂、杀菌剂及杀鼠剂法》(FIFRA)。美国于1972年对FIFRA重新修订,首次将立法主旨提升到保护美国公民的健康与环境安全的高度,强调保护公众健康与环境,并将管理范围拓展到市场流通和使用两个方面。该法第一次规定将农药分为两类,即通用类和限制类,并实施农药使用许可证制度。除了强制性的监管法规之外,美国EPA还通过行政手段限制杀鼠剂产品的规格,如2008年EPA又颁布实施针对杀鼠剂风险消减的管理决定:《Risk Mitigation Decision for Ten Rodenticides》。该决定就美国登记的三大类共计十种登记应用中的杀鼠剂产品的规格、流通限制和使用范围都做了详细的规定。

在欧盟新的法规体系下,农用杀鼠剂和卫生用杀鼠剂被做了严格的区分管理。农用杀鼠剂,即植物保护剂产品(Plant Protection Product,PPP)主要受到欧盟农药管理法规[Regulation (EC) No 1107/2009]的制约;而作为卫生用途的生物杀灭剂产品(Biocidal Product, BP)则受到欧盟生物杀灭剂管理法规[Biocidal Product Regulation, BPR:Regulation (EC) No 528/2012]的管制。在使用层面,ECHA对包括杀鼠剂在内的22类杀生物剂产品的应用都提供了详细的技术支持,相关调研资料和数据以排放情景文件(Emission scenario documents, ESDs)的方式发布。ESDs用于评估物质从杀生物剂产品(或经过处理的材料)向环境的初始释放。杀鼠剂的最新修订版ESD文件(Revised Emission Scenario Document for Product Type 14 - Rodenticides)[18]于2018年8月发布,其中就杀鼠剂的环境排放风险、地下水污染风险和非靶标动物抗凝血类杀鼠剂二次中毒风险等问题都做了探讨。

从基本国情出发,我国的农药登记管理要求农药安全性与药效并重。这与欧美将农药登记管理的精力全部聚焦在人类健康与生态安全方面的政策导向不同。我国的这种统筹兼顾的管理政策一方面有助于更好的把控农药质量,规范农药市场,维护广大农户的利益;但另一方面管理部门不得不花费精力对登记农药的药效做出审核预评价,增加了管理负担。而在欧美国家农药药效优胜劣汰完全由市场决定,农药管理部门只专注于毒理、残留等农药安全性方面的管控。

在应用层面,我国于2011年底发布《杀鼠剂安全使用准则 抗凝血类》(GB/T 27777-2011),并于2012年4月1日实施。该标准虽然对抗凝血类杀鼠剂及其毒饵的使用、配制、运输、包装、贮存、清楚和销毁都做详细了规定,并且十分注重可操作性和实用性[19],但相较于美国的做法而言该标准仍相对宽松。如标准仍未强制性标准化普及毒饵站等安全措施,仅规定“以无遮盖方式投放毒饵的地点应采用公告或设立警示牌的形式告知当地群众说明其危险性;并采取防止未成年人以及家畜、家禽、宠物接触毒饵的措施,直至毒饵清除”。并且该准则仅以标准的形式发布,缺乏强制约束力。而标准中针对使用者的诸多责任要求更难以得到有效监督和落实。

3.3 抗凝血类杀鼠剂应用策略及抗药性管理 由于世界不同地区推广应用抗凝血类杀鼠剂的时间存在差别,各地害鼠种群对抗凝血类杀鼠剂的抗药性发展也不一致,所以各地区对抗凝血类杀鼠剂、特别是毒性更强的第二代抗凝血类杀鼠剂的管理态度也不尽相同。在抗凝血类杀鼠剂应用最早的欧洲地区,由于第一代抗凝血类杀鼠剂药效很快丧失,所以第二代抗凝血类杀鼠剂很早就被推广应对第一代抗凝血类杀鼠剂的抗药性问题[20]。当前欧盟登记应用的第一代抗凝血类杀鼠剂商品占登记杀鼠剂商品总数的<3%,第二代抗凝血类产品已成为绝对的首选杀鼠剂。在频遭鼠患为害的澳大利亚,第二代抗凝血类杀鼠剂的登记使用情况与欧洲相似,登记商品也已经超过九成,在鼠灾发生严重时许多第二代抗凝血类杀鼠剂产品还经常被豁免超范围使用。

我国抗凝血类杀鼠剂的推广应用始于20世纪80年代,出于产品换代的考虑,我国的杀鼠剂生产企业更倾向于一劳永逸地直接引入毒性更强的第二代抗凝血类杀鼠剂产品。相较抗凝血类杀鼠剂应用较早的欧洲地区而言,第一代抗凝血类杀鼠剂在我国并没有经历一个明显的药效丧失的过程,所以我国当前登记应用的杀鼠剂品种构成并非是出于抗性治理的需要。与美国的谨慎态度相比,我国对第二代抗凝血类杀鼠剂的使用略显“超前”。当前我国杀鼠剂商品结构与欧盟及澳大利亚类似,登记的第二代抗凝血类杀鼠剂商品占比已达77.7%。2005~2008年,由农业部农药检定所牵头实施的国家科技攻关项目《主要害鼠灾变规律及监控技术研究与示范项目》中“杀鼠剂安全性评价及害鼠抗药性监测技术研究”相关结果表明:我国部分害鼠对第一代抗凝血杀鼠剂存在抗性个体,对第二代抗凝血杀鼠剂仍较敏感。并进一步提示在害鼠对第一代抗凝血杀鼠剂没有产生抗性的地区,尽量少选用第二代抗凝血杀鼠剂[21]。

世界范围很难有换代性的杀鼠剂产品短时间内能够完全取代抗凝血类杀鼠剂的主力位置。对长时间依赖抗凝血类杀鼠剂灭鼠的地区而言,密切监视优势靶标鼠种的抗药性发展情况对于延长现有药剂使用寿命,保障鼠害可防可控的意义不言而喻。根据靶标种群的分布,统筹制定分区监测与用药轮换方案不仅可以对鼠害防治起到宏观指导作用,而且利于鼠害统防统治的开展。同时,基于监测加强对杀鼠剂企业生产活动的管控与指导,有针对性的对杀鼠剂市场做相应的划分,避免出于商业利益盲目推广第二代抗凝血类杀鼠剂及造成同质化商品恶性竞争。

3.4 杀鼠剂非靶标物种中毒风险的消减管理 鼠类处于食物链的初级消费者层级,是众多天敌生物如小型猫科动物、小型犬科动物、鼬科动物、蛇类、多种猛禽等的取食对象,是维持生态系统能量流动及生态平衡最为关键的环节之一。自然条件下化学杀鼠剂的投放不可避免会使有毒物质进入生物链中放大和富集,造成非靶标物种的二次中毒,成为生态安全隐患。

在澳大利亚抗凝血类药剂不光登记用于鼠害防控,杀鼠酮钠盐(pindone sodium)还被登记应用于兔子种群控制。澳大利亚独特的生态环境和丰富的生物多样性为抗凝血类杀鼠剂在澳大利亚生态系统中的放大与富集提供了条件。鉴于抗凝血类杀鼠剂的使用历史和应用规模,澳大利亚面临的抗凝血类杀鼠剂二次中毒问题要更为严峻,杀鼠剂的生态安全问题十分突出。Lohr和Davis[22]发表于2018年的一项统计显示,澳大利亚堪培拉地区、诺福克岛地区和除南澳大利亚以外的所有澳大利亚州都有野生动物抗凝血类杀鼠剂中毒的记录。共有包括31种鸟类、5种哺乳动物和1种爬行动物在内的37种野生动物被报道明确受到抗凝血类杀鼠剂中毒为害。

有鉴于欧洲和澳大利亚的抗凝血类杀鼠剂抗药性及二次中毒问题,美国在对抗凝血类杀鼠剂的使用方面持谨慎态度。一方面欧美科学界认为第二代抗凝血类杀鼠剂抗性一旦产生将直接导致第一代抗凝血类药剂失效;另一方面第二代抗凝血类药剂毒性更强,面临更为严重的生态安全风险。实际上,在未应用过抗凝血类杀鼠剂的地区,两代抗凝血类药剂在灭鼠效果上并无显著差别。而毒性更强的第二代抗凝血类杀鼠剂存在靶标超致死剂量取食问题,即在药物起效之前,靶标会取食远超致死剂量数倍的毒饵,从而加大了非靶标动物的二次中毒风险。美国EPA针对杀鼠剂的使用采取了专门的限制措施,如强制推广毒饵站、限制杀鼠剂商品规格和流通销售渠道等来加强对杀鼠剂风险的管控。美国零售的杀鼠剂产品在登记时即要求搭配毒饵站出售,并且毒饵站内的毒饵只允许制作成饼状或块状,容易泄露和被儿童及宠物误食的颗粒剂已被限制使用[23]。

我国虽已将杀鼠剂作为一类特殊的农药登记管理,并于2017年起对抗凝血类杀鼠剂及风险性较高的C型和D型肉毒梭菌毒素在销售层面采取限制措施。但当前我国尚未对杀鼠剂商品的不同用途做严格区分,只是根据靶标鼠种栖息环境的差异简单将靶标分为家栖鼠和野鼠(农田、森林及草原鼠)两大类;并且对杀鼠剂在生态系统中的放大和富集作用尚缺乏关注和有效管控,如当前杀鼠剂的登记皆不需提供残留资料(全面撒施的杀鼠剂除外),防治家鼠的杀鼠剂还免除了鱼类急性毒性试验资料等。在应用层面,我国对杀鼠剂的生态风险仍缺乏有效的管控。目前我国登记的杀鼠剂商品>40%仍为需要重新制备毒饵的母药产品。一方面,使用母药因地制宜的配制毒饵确实有助于增强毒饵的适口性,提高灭鼠效果;但另一方面,毒饵的配置和投放需要专业人员经培训后操作,并且自制毒饵缺乏统一标准和安全评估,风险性难以有效管控。

颗粒状毒饵是我国杀鼠剂产品最为常见的剂型。虽然毒饵警示色的应用已较为普及,但颗粒状毒饵仍存在较高的误食风险,即使搭配毒饵站使用,颗粒状毒饵也很容易外泄暴露,并且在环境中散落后不利于回收。目前需进一步加强饼状等毒饵站配套固体饵剂的研发,在方便小型啮齿类进入毒饵站啃食的同时,减少毒饵在环境中的散落,提高饵剂类产品的靶标投放的精准性和安全性。通过制定不同应用场所的饵剂产品安全标准,如设置杀鼠剂在下水道等潮湿场所登记应用时的抗腐烂、抗浸泡性等抗逆性指标,引导杀鼠剂制造企业不断提升我国杀鼠剂产品的制造工艺水平和安全性。

4 小结与讨论

随着我国城镇化的发展,杀鼠剂的应用场所将变得越来越复杂。在现有的管理政策体系下,仅靠登记层面对杀鼠剂有效成分的安全性监管和销售层面的限制措施已不能满足杀鼠剂风险管控的需要。相较与欧美的管理法规跟措施,我国杀鼠剂商品的登记要求和使用层面的技术性安全管理政策仍有很大提升空间。杀鼠剂作为一类制剂和使用方式都比较特殊的农药,其管理政策应该较常规农药有所侧重,特别是要严格完善并落实应用层面的技术性要求,将杀鼠剂的应用风险降到最低。我国应继续树立以人类健康和生态安全为导向的管理目标,进一步推进相关法规标准体系的构建,尽快完善针对不同应用场所及靶标的杀鼠剂商品登记标准。分类分级细化限用管理举措。加强对杀鼠剂生产企业的管理与指导,建立良好的杀鼠剂供应体系和行业自治机制。将更多的安全责任落实在杀鼠剂商品的生产和销售层面,更好的贯彻杀鼠剂的管理应用理念和措施。多措并举不断提升我国杀鼠剂管理和应用水平,为我国的鼠害防控提供有力保障。