两周饰棺的考古学观察

2022-01-09王涛余昌芹

□王涛 余昌芹

丧葬制度经过夏商两代的发展,到周代已经相当完备。其中,饰棺是很重要的组成部分,《仪礼·既夕礼》:“商祝饰柩,一池。钮前后辎,齐三采,无贝。”饰柩即饰棺,郑玄注曰:“饰柩,为设墙柳也……墙有布帷,柳有布荒。”《礼记·丧大记》:“饰棺:君龙帷,三池,振容,黼荒,火三列,黻三列,素锦褚,加伪荒……皆戴圭,鱼跃拂池。”可见,周代饰棺具有严格的等级制度,郑玄注曰:“饰棺者,以华道路及圹中,不欲众恶其亲也。”饰棺的目的应当是为了不让生者在送葬的路途中,直接看到死者的棺柩而心生思念和悲痛之情。

要之,根据先秦文献可知,两周饰棺主要有墙柳、荒帷、池、振容、褚、翣等物,关于其具体为何物和如何使用,历来研究者莫衷一是。本文运用文献梳理和考古发现资料系统研究的方法,希望能够为周代丧葬制度的研究提供些许帮助,不当之处,恳请方家指正。

关于两周饰棺的研究,主要集中于物名考订、文献与考古发现的比对研究、铜翣功用等方面,文章主要有张长寿《墙柳与荒帷——1983~1986年沣西发掘资料之五》[1]、张天恩《周代棺饰与铜翣浅识》[2]、王龙正《周代丧葬礼器铜翣考》[3]、孙华《中山王墓铜器四题》[4]、乔卓俊《两周时期中原地区的棺饰研究》[5]、胡健等《周代丧葬礼器“翣”的再探讨——关于“山”字形薄铜片的考证》[6]等,鉴于研究的需要,笔者将其分开叙述。

一、墙柳及其考古发现

《周礼·缝人》:“衣翣、柳之材。 ”郑玄注曰:“必先缠衣其材,乃以张饰也。”刘熙《释名》曰:“舆棺之车,其盖曰柳。柳,聚也,众饰所聚,亦其形偻也。”孙怡让认为:“柳上荒下帷,亦以木为橦,所谓材也……先缠绕衣其内材,而后张其外衣之帷荒。”“墙柳”也可称为“柳”,为竹木质框架,张于荒帷之内,覆于棺上。

《周礼注疏·缝人》:“孝子既启见棺,犹见亲之身,既载饰而以行,遂以葬,若存时居于帷幕而加文绣。”《礼记正义·丧服大记》曰:“柳象宫室,悬池于荒之爪端若承溜然。”孔颖达疏:“天子生有四注屋,四面承溜。柳亦四池象之。”据此,墙柳的使用当和帷幄的使用相同,外形也大致相同,均似宫室,上有荒,四周有帷,荒之中央有齐,荒边爪端悬池,池下系振容悬鱼,有“鱼跃拂池”之象。要之,所谓墙柳,应是以竹木质地结成框架,荒帷覆于其上和周围,与帷幄类似,不同之处在于,帷幄既可生前在宫室内和室外使用,也可随墓主人一同埋于土圹下,而墙柳仅仅是饰棺的一个重要组成部分。

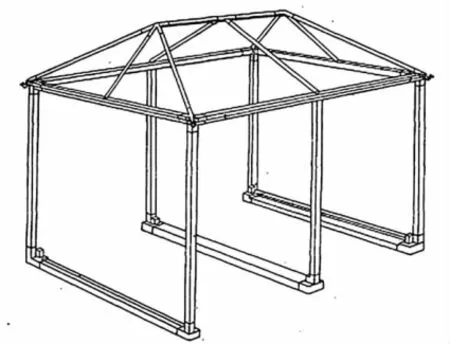

由于墓葬埋藏环境的不同,在墓葬清理过程中很难发现木质的饰棺框架,有时甚至连痕迹都没有,在三门峡虢国墓地M2011(太子墓)[7]、山东莒县西大庄西周墓[8]、长清县岗辛战国墓[9]等同时期贵族墓葬中,大都清理出数件安装在棺罩木框架接合部位的青铜构件,长清县岗辛战国墓发掘者将其称为“帷架铜构”[9],并结合文献对其进行复原,简报进行了两种复原,鉴于研究需要,本文采用第一种,复原如图1。

图1 长清县岗辛战国墓出土铜构件复原

很明显,这是一座四阿顶建筑,构成帷幄的各部件,未曾组装架设,部件两端铜构件仍安装在木杆上,与木杆一起放置于器物坑的南侧,结合文献记载应为墙柳。此外,在陕西澄城刘家洼春秋芮国遗址东Ⅰ区墓地M49[10]棺内西北角发现3件青铜构件,发掘者认为其为车马器类,其造型与上述同时期墓葬中出土的青铜构件大同小异,应为文献记载中墙柳的一部分构件。

二、荒帷及其考古发现

《礼记正义·丧服大记》郑玄注云:“荒,蒙也。在旁曰帷,在上曰荒。”胡培翚认为:“柳是缚木为格,覆于棺上,帷荒皆缝合于柳,但荒在柳上,帷则垂于四旁。”《仪礼·既夕礼》:“乃窆……藏器于旁,架见。”郑玄注曰:“见,棺饰也,更谓之见者,加此则棺柩不复见矣。”贾公彦疏曰:“见,棺饰也者,饰则帷荒,以其与棺为饰……更谓之见者,加此棺柩不复见矣者,以其唯见此帷荒,故名帷荒为见,是棺柩不复见也。”可见,荒帷(或称帷荒)应为覆盖于墙柳上部和周围的丝麻织品,起装饰棺柩的作用,又可谓之“见”。

张长寿认为荒帷即为棺罩[1],这是非常正确的,后来的研究者都沿用了这一说法。棺罩这种东西在现在的陕西中北部、山西南部等地的农村葬礼中都可以看到,可见其文化影响之深远,至于其最早的流行区域是否在这一地区,我们就不得而知了。

荒帷实物在考古发掘和清理过程中有些许发现,这为我们理解其形制和功用提供了很好的途径。2004年12月中旬,山西省考古研究所对位于绛县横水镇的西周墓地进行抢救性发掘,在M1(倗伯夫人墓)椁室内清理出目前我国考古发现的西周时期保存最好、面积最大的荒帷遗迹(图2),保存面积有10平方米左右,整体为红色的丝织品,由两幅布横拼而成,上、下均有扉边,在布幅相接的地方有很明显的接缝,在朱红色丝织品外表装饰有精美的凤鸟刺绣图案,栩栩如生,与荒帷同时发现的还有位于外棺盖上的木质痕迹及铜帐架构件,发掘者认为这可能是属于墙柳之类的饰棺之物[11],笔者赞同其观点,这也印证了文献中关于墙柳和荒帷的记载。

图2 绛县横水镇的西周墓地M1红色丝织物痕迹

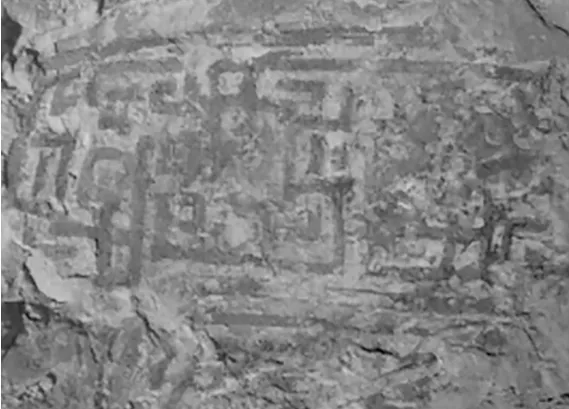

2006年陕西韩城梁带村发掘的M27[12]外棺侧板外发现类似丝绢的棺罩3层,其上有黄色和棕红色彩带状水波纹和菱形图案,内棺南北向纵铺的盖板上有黄、褐两色布纹样式的数层丝织物,从遗迹形态和所处位置来看,应为荒帷遗迹。从局部暴露出的痕迹看,主体图案为黄、红色几何形,大致呈“巳”字形(图3)。 《增修互注礼部韵略》释“黻”:“左传衮冕黻珽杜预曰:黻韦韠以蔽膝也又裳绣两巳相背形考工记黑与青谓之黻。”可见,“黻”纹图案应是“两巳相背形”,颜色为黑青两色。再细看此墓发现之“荒帷”图案,恰恰符合“黻”纹图案特征,或许这是我们首次发现的荒帷上“黻”纹的实物材料,也印证了文献记载。2007年陕西韩城梁带村发掘的M502、M586两墓,也发现荒帷遗迹,因保存状况较差,仅清理出外棺四周旁帷的局部织物印痕,可知上部有一周红褐相间的细密的几何纹图案,其下有连缀的红色三角形图案,再向下是在泛黄色的细密织物上绘出的黑色斜线及几何图案。M586西侧帷体上还能看到较宽的红色垂直纹理[12]。

图3 韩城梁带村M27丝织品痕迹

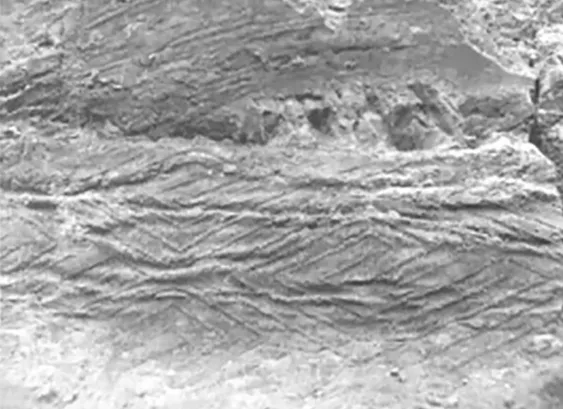

2017年在襄汾县陶寺北墓地的第四次抢救性发掘中,在墓地中部的一座春秋晚期的中型墓葬中,在棺北侧清理发现有红色纺织物痕迹,其上绘有黄、黑色几何纹图案,四周部分土块脱落处也发现同样的纺织物痕迹,这种纹样或许是荒帷上“黻”纹的又一实物遗存[13](图4)。湖北江陵马山一号楚墓在棺外发现有一深棕色绢制成的“亚”字形棺罩,周边有大菱形纹的锦缘,发掘者认为此棺罩即是“荒帷”[14],笔者赞同其说法。

图4 陶寺北两周墓地红色丝织物痕迹

2017年4月到2018年年底,陕西澄城刘家洼春秋墓地发掘的M49[10]棺盖板南部有2件铜翣,下压主要由红、黑二色构成的图案(图5),整体形状不详,这一残存彩绘图案应为丝织物,所谓彩绘实则为关中黄土地带埋葬环境下的丝织品痕迹,这一遗迹现象在晋南地区和关中地区同时期的高等级贵族墓葬中已有发现,并基本被确认为荒帷残留,所以将刘家洼墓地M49铜翣下残存的彩绘图案判定为荒帷痕迹,应无太大问题。

图5 陕西澄城刘家洼春秋芮国遗址东Ⅰ区墓地M49铜翣下残存彩绘图案

荒帷实物的发现与确认较少,这既是由于丝织品保存环境要求较高,也可能是发掘者对其认识的不足和现场清理的失误等各个方面的原因。荒帷通常发现于高等级贵族墓葬中,中小型墓葬中少见或基本不见,可见荒帷的使用应是有很严格的等级要求的,鉴于其考古材料的不足,我们对其完整形态和装饰图案尚不能做过多解读。

三、褚、池和振容及其考古发现

郑玄注曰:“大夫以上有褚,以衬覆棺,乃加帷荒于其上。”贾公彦疏曰:“云素锦褚,谓帷幄。诸侯以素锦为帷幄,以覆棺上……既覆棺以褶,乃加帷加荒于其上。”孔颖达疏:“素锦,白锦也。褚,屋也。于荒下又用白锦以为屋也。”由此可知,褚应为放置于帷荒之下的素色丝织品,直接盖于棺上。三门峡虢国墓地M2119棺的中部发现彩绘布帛痕迹,王龙正推测其为褚,很明显,这处遗迹应该是荒帷而不是褚。鉴于考古发掘资料的匮乏,我们只能认识到这一层面了。

关于池及振容的研究,张长寿先生进行过简要解读,张天恩先生在其基础上进行了深入研究,笔者拟在前人研究的基础上,梳理考古发现资料,结合文献记载,丰富其研究内容。

张天恩认为:“棺饰的池实际是另处于荒帷上的饰物,应包括池架、架上覆盖的青色布,以及架下悬系铜鱼、珠、贝类串饰。可以肯定,池并非附属于荒帷的一部分,而是与之有关但有相对独立的棺饰,其特征很可能与唐代舍利石函浮雕图案表现的舍利棺饰顶部的华盖相似。”[2]虽然他把周代的池与相隔很远的唐代石函做比较不太恰当,但其观点基本是正确的。

《礼记·丧服大记》郑玄注曰:“池,以竹为之,如小车苓,衣以青布。”小车苓,应是用竹类质地做成的车厢形框架,结构规模较小,外覆以青色的布。郑玄又曰:“君、大夫以铜为鱼,悬于池下。揄,揄翟也。青质五色画之于绞缯而垂之,以为振容。”显然池应为一相对独立的架构,其框架下悬挂有铜鱼,并悬系五色绞缯为饰,称之为振容。因池架下系有铜鱼和振容,故当灵柩行进时就会呈现 “水草动摇鱼跃拂池”的景象。此外,池架还系贝以为饰,也就是《礼记·丧服大记》中讲到的君、大夫、士分别为五贝、三贝、一贝。孔颖达疏曰:“五贝者,又连贝为五行。”既然池是单独的厢形饰物,要被整体结于荒帷外端,显然要高于并可能要大于荒帷,故不应是荒帷的附属物。

张天恩从梁带村芮国墓地、上村岭虢国墓地这两处西周墓地发现的铜鱼、串饰(多由珠饰和贝饰组合而成)、木质痕迹等遗迹和遗物推断,这应为文献中记载的池及振容,这些墓葬等级较高,均为贵族阶层,至少为大夫,可见,池及振容的使用也应有一定的等级要求。在三门峡虢国墓地的虢季墓、太子墓以及M2119等墓中,铜鱼、串饰等大多出土于棺盖板上,韩城梁带村M28、M502、M586等墓中,除了横向串饰见于外棺盖之上外,四周的也都出土于靠近椁壁较高位置的淤土中。

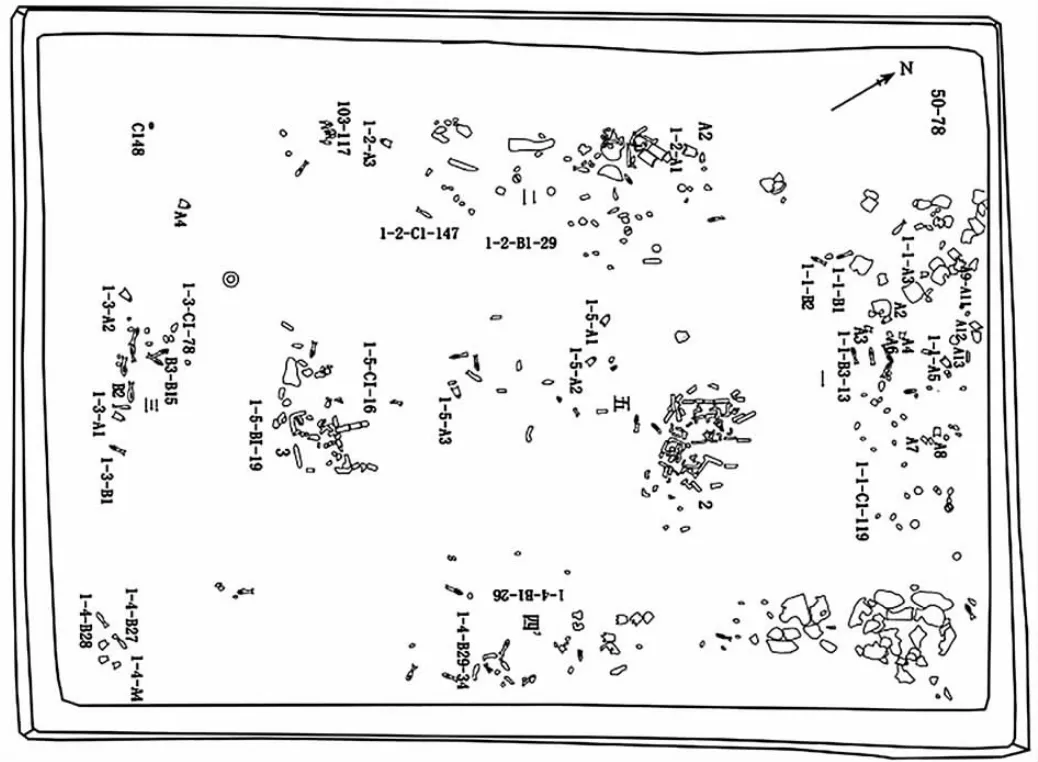

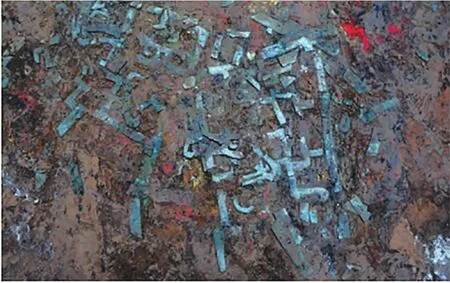

山西襄汾陶寺北墓地2014年Ⅰ区M7[15]棺椁之间的东西两侧散布有大量的铜鱼、陶珠、蚌贝、海贝、石贝及铜铃,陶珠、铜铃在棺椁东西两侧的分布位置基本对应,M7为春秋早期贵族墓葬,应为大夫阶层;山西襄汾陶寺北两周墓地[16]M1外棺的四角发现有穿孔的陶珠、陶贝,M3盗扰严重,仅从墓底扰土中拣选出铜铃、铜鱼、蚌贝等,M5除棺椁之间西南角外,其余三角也发现有穿孔的石贝、陶珠、陶贝等;发掘者认为这些明显是棺上的装饰,并结合文献记载推断M3墓主人应属大夫阶层,但没有进一步指出其具体为何物,笔者推断应该也是池或振容,原因已阐明,此不赘述。陕西澄城刘家洼芮国遗址东Ⅰ区墓地M6[17]、M49[10]棺椁之间及椁盖板上散落着大量串饰件,主要由铜铃、铜鱼、石坠、陶珠等组成,整个串饰分布大致呈“日”字形状(图6)。发掘者没有对其作过多解释,根据前人研究并结合文献记载分析可知,应为池及振容,刘家洼遗址东Ⅰ区墓地,初步判定为春秋早中期包括芮国国君在内的一处贵族墓地,M6及M49墓主人均随葬三鼎,结合以往两周考古发现判断,随葬三鼎墓主人多为士一级的下层贵族,两墓墓主身份等级应不出其右。墓中池及振容的发现更加印证了池及振容的使用应有一定的等级要求。在上述这些西周晚期至春秋早期的大中型墓葬中,两两成组的铜鱼、玛瑙珠或陶珠,以及石(海)贝系结成串,对称组合成串饰,悬挂于椁室之内,棺顶之上,尽显“鱼跃拂池”的景象,生动形象。

图6 陕西澄城刘家洼芮国遗址东I区墓地M6串饰分布图

学界关于翣的研究较多,目前最为系统最为丰富的为王龙正《周代丧葬礼器铜翣考》[3]、胡健等《周代丧葬礼器“翣”的再探讨——关于“山”字形薄铜片的考证》[6],但后者既可以说是对前者观点的创新,也可以说是对其观点的颠覆。

20世纪50年代,在河南三门峡上村岭、河南平顶山滍阳岭、山东莒县西大庄、陕西西安张家坡、甘肃礼县圆顶山等两周时期贵族墓葬的发掘过程中,在其棺椁盖板上都发现有一些“山”字形薄铜片。关于它的名称和用途,当时的考古工作者未能确认,通称之为“铜棺饰”或“铜椁饰”。1966年,林巳奈夫在他的《中国先秦时代の旗》[18]一文中,引用“诸侯六翣,皆戴圭”为证,认为三门峡上村岭虢国墓地出土的这些“山”字形薄铜片的器形与《礼记》及郑玄注中所述的翣极为相像,故判断它们即为先秦文献中所记载的翣。20世纪90年代,随着河南三门峡上村岭虢国墓地的第二次大规模的发掘,这种“山”字形薄铜片也开始引起了参与发掘的考古工作者们的关注,他们对此进行了考证,也认为这些薄铜片应该是《礼记》等文献记载中的翣。2003年,孙华在对中山王墓中出土的“山”字形铜器进行考证时,根据《礼记》对翣的记述,认为中山王墓以及上岭村虢国墓、莒县西大庄莒国墓出土的似“山”字形的薄铜片都应该是饰棺之翣[4]。2006年,参与虢国墓地发掘的王龙正先生以考古发掘的实物资料以及相关的古文献资料如《周礼》《礼记》等为依据对周代“山”字形薄铜片进行了考证,得出如下结论:这些薄铜片或“山”字形器即为周代丧葬礼器中的翣,文献记载的翣未必都是丧葬礼器,有许多是日常生活用器。《礼记》中所谓用翣“皆戴圭”是指铜翣上方竖立于中间或者两侧的圭形铜片[3]。

胡健等在《周代丧葬礼器“翣”的再探讨——关于“山”字形薄铜片的考证》一文中,对上述观点提出质疑,并引用《说文》《庄子·内篇》等文献,与古埃及法老图坦卡蒙墓出土的短柄羽扇进行对比研究,最后得出自己的观点:战国之前,“翣”应该特指由羽毛编制而成的扇子,将考古出土的“山”字形薄铜片定名为“铜翣”,与文献记载不符。《礼记·檀弓上》“周人墙置翣”的“翣”,很可能类似于古埃及作为王权象征的半圆形长柄礼仪羽扇,由羽毛和青铜羽座两部分组成,“山”字形薄铜片应该只是羽扇的铜羽座。两周高等级墓葬中出土的所谓“玉戈”,就是古文献中记载的玉圭。《礼记·丧大记》中的“皆戴圭”应该是指饰棺“戴圭”,而不是指翣“戴圭”[6]。这是在前辈的基础上对翣考证的一次有益的尝试,使人耳目一新,笔者基本认同其观点。

陕西澄城刘家洼芮国遗址东Ⅰ区墓地M6[17]棺盖板上南、北两端各置2件“山”字形薄铜片(图7),陕西澄城刘家洼芮国遗址东Ⅰ区墓地M49棺盖板上放置“山”字形薄铜片残件5件,应该是羽扇的铜羽座残片。山西襄汾陶寺北墓地2014年Ⅰ区M7棺外四角有大片的铜片饰,位置基本对应,饰片多不辨形状,发掘者认为与虢国墓地贵族墓所见的铜翣为一物,M3被盗严重,从扰土中筛出薄铜片残片2块,发掘者仍称其为铜翣残片,也应为羽扇的铜羽座残片。刘家洼M6[17]椁内西北角发现玉、石圭共29件,棺外东北角发现玉圭2件,东周时期,不仅单个墓出土圭的数量增加,随葬圭的墓葬等级也在扩大,由诸侯一级的高等级墓葬到卿大夫及士一级的墓中均有,这一转变自春秋早期开始,中期后流行起来。刘家洼M6墓中随葬的玉、石圭很有可能指的是《礼记·丧大记》中的“皆戴圭”,是饰棺的一部分。

图7 刘家洼M6“山”字形薄铜片出土情况

五、结语

综上所述,我们基本搞清楚了两周高等级墓葬中饰棺之物的具体名称、形制特征和使用方法等,这些饰棺之物是两周时期墓葬等级制度的生动反映。从目前的考古发现资料来看,两周葬仪中饰棺与翣的数量、质量等方面,虽与墓主身份地位的高低有联系,但与文献所记并不是完全吻合,包括置翣的位置,也有棺盖板上、棺旁、椁盖上之差别。

从先秦文献中可知,两周饰棺之物主要有墙柳、荒帷、褚、池、振容、翣等物。墙柳,应是以竹木质地结成框架,荒帷覆于其上和周围,与帷幄类似。荒帷(或称帷荒)应为覆盖于墙柳上部和周围的丝麻织品,起装饰棺柩的作用,又可谓之“见”。褚应为放置于帷荒之下的素色丝织品,直接盖于棺上。棺饰的池实际是另处于荒帷上的饰物,应包括池架、架上覆盖的青色布,以及架下悬系铜鱼、珠、贝类串饰。振容应是系垂于池架,画有五色的绞缯(薄纱),以“象水草之动摇”。先秦文献中的“翣”,很可能类似古埃及法老陵墓中出土的半圆形木座礼仪羽扇,是由羽毛和青铜羽座两部分构成。考古界所谓的“铜翣”,可能只是翣的铜羽座。这些饰棺之物陪伴墓主人长眠地下,见证曾经的高贵和奢华。