基于供应链的京津冀农产品质量安全体系构建

2022-01-06牛林伟张桂春尉京红

牛林伟 张桂春 尉京红

(河北农业大学 经济管理学院,河北 保定 071000)

一、引言

目前,我国农产品的矛盾已经由供给和需求之间的数量矛盾转化成供给和需求之间的质量矛盾,人民的需要已经由原来的“吃得上”“吃得到”到“吃得安全”“吃得健康”转变。农产品的供给方也逐渐向高质量的农产品供应转移,农业有关政策也对质量安全提出了更高的要求,因此质量安全问题成为农产品供给和需求的一个核心问题。

京津冀协同发展是当前国家的重要战略之一,保障京津冀农产品供应和质量安全是一个重要的课题。北京、天津是农产品消费型城市,对农产品在数量和质量上都具有相当高的消费潜力。河北省是一个农业大省,肩负着供应京津农产品供应稳定和安全的重任,同时还肩负着其他各地农产品向京津供应的中转责任。

据国家统计局数据显示,2021年北京市前两个季度农业总产值为46.86亿元,天津市为88.63亿元,河北省为1433.76;2020年末北京常住人口为2189万人,天津为1387万人,河北为7461万人。北京市和天津市2021年前两个季度的人均农业产值分别为214元/人、639元/人,远远低于河北省的1922元/人。

京津冀地区小农户种植占比较高,只有从供应链的角度破解质量管理难题,建立基于供应链的京津冀农产品质量安全一体化研究,才能给农产品质量安全保驾护航,提供重要动力和源泉。

二、京津冀农产品质量安全现状

(一)北京市农产品质量安全现状

北京市出台了一系列关于农产品质量、食品安全、农产品质量安全检测以及农产品追溯等相关法律和制度。截至2020年11月,北京市有效备案基地为1208家,其中标准化基地为725家,覆盖率为60%。“三品一标”认证工作有效推进,北京市“三品”认证主体为1406家,产品为5788个,其中“菜篮子”产品“三品”产量覆盖率达到86.9%,14个地理标志农产品,打造了100余个北京农业好品牌。北京市农产品质量安全检验检测体系采用“3+1”模式,全市共建成7家市级农产品质量安全专业检测机构、13家区级农产品质量安全综合质检站、100余家乡镇农产品质量安全管理站检测室,200余家种养业生产基地(企业)检测室或速测室。针对农产品生产经营主体的具体情况设计了三种追溯模式,对农产品全过程进行追溯。

(二)天津市农产品质量安全现状

天津市针对农业管理、肥料管理,以及农产品质量安全监管工作制定了相关政策。第一批天津市知名农产品品牌83个,其中区域公用品牌5个、企业品牌54个、产品品牌24个。第二批国家农产品质量安全县(市)创建单位创建情况显示,天津市在西青区建立了试点,其中农产品生产企业有45个,农业投入品生产经营企业有71家,无公害产地认证品种有170个。建成视频监管平台以及14个村级检测室,生产基地配备合格证打印机51台,确保农产品检测合格率99%以上。农产品认证体系主要包括“三品一标”认证和知名农产品品牌认证。拥有市涉农著名商标近50个,驰名商标10个,推出了政府背书的“津农津品”品牌,建成了多个“放心菜基地”。天津市农村委公布2019年“天津市知名农产品品牌”认定名单中,企业品牌3个,产品品牌26个。

(三)河北省农产品质量安全现状

河北省近几年为了提高农产品质量,针对农产品质量安全追溯和食用农产品合格证制定了实施方案。并进一步制定了智慧农业示范建设专项行动计划,提高种植业生产管理信息化水平。2018年,河北省开始启用农产品质量安全监管追溯平台,同时服务于农产品生产者、农产品消费者以及农产品监管部门。河北省通过示范企业分批建设省级追溯试点35个,提供可应用和借鉴的模式。在5个县打造可追溯农产品示范区,依托主导产业和示范园区的带动和引领作用,推进县域农产品追溯模式的创新和发展。

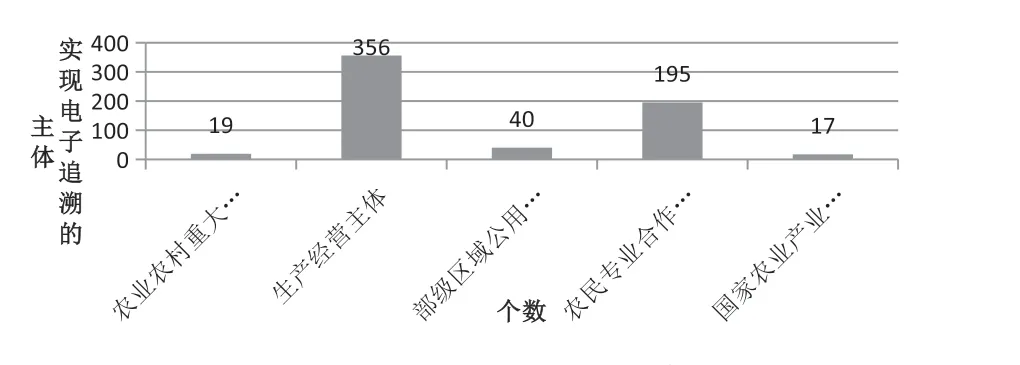

根据河北省农业农村厅出具的数据显示,到2020年7月底河北省共开具合格证37.57万张,纸质合格证占比为54.1%、比电子合格证占比高8.2%,逐步增加电子合格证的比例,推进合格证的电子化;其中,对已有的符合条件的28038家生产主体,建立了电子档案,合格证开具数量符合条件的占总主体数量的近64.0%,占比超过一半。河北全省“菜篮子”产品四类规模生产经营主体中已经实现农产品可追溯的2.52万家,占规模生产经营主体的70.8%,未覆盖率不足30%。依托国家和省级平台实现电子追溯5类主体的个数如图1所示。

图1 实现电子追溯主体情况

三、影响京津冀农产品质量安全的供应链环节

农产品质量安全是一个系统工程,不仅受某一个环节和某一个主体的影响,更重要的是受整个供应链环节的协同质量安全的影响。破解农产品质量安全的难题,就必须从供应链管理的角度入手。以农产品的形成过程和投入为依据,可以形成农产品质量安全供应链示意图,如图2所示。

图2 农产品质量安全供应链示意图

(一)生产环节

保障农产品质量安全,需从源头上进行严格的质量管控。农产品生产前的农资投入,种苗、肥料、药品的品种和质量影响着最终农产品的质量。产中的土壤环境也直接影响着农产品的质量,比如土壤中的重金属是否超标,土壤的营养成分的高低等。

土壤健康是保障农产品质量安全的基础。河北省部分地区存在土壤污染问题。一方面,土壤污染物的存量导致农产品质量风险,由于部分农产品生产者没有较早地建立起农产品质量安全意识,而由以往的生产行为带来的土壤污染物的长期积累,比如以前对农作物施加质量不合格或者是过量的化肥、农药等带来的土壤污染;另一方面,土壤污染物的增量导致农产品质量风险,农产品经营者在当前生产过程中农药和化肥施用过量,单位面积的用量超过了标准,造成土壤中污染物的进一步增加。产前,可能存在采购的种苗质量有安全隐患,采购的药品不合格,采购的化肥有问题等等。在生产过程中,用药不科学,包括用药时间不合理、用药的次数过多、用药剂量过大等;化肥使用不科学,化肥的使用次数过多,化肥的使用量过大,化肥的使用时间不合理等,导致药物残留超标。

(二)流通环节

流通环节是指从生产者到消费者转移的过程,在这个过程中就需要花费一定的时间和采用一定的物流设备和装置,也会对农产品的质量产生影响。

通过批发或零售企业转移到消费者手中的农产品,由于多了中转环节,在这个过程中需要一定运输和仓储的时间。部分农产品时效性比较强,流通者为了保证产品销售的外观质量,就会通过添加一些化学物质,这些化学物质有可能是非法添加,有可能超量添加,造成农产品的质量问题。有些农产品对储存或者运输条件要求比较高,在流通过程中没有有效控制,导致农产品的变质,直接产生质量问题。因此,需要加强流通环节的“三剂”管理和包装材料管理,保障流通过程的农产品安全问题。

(三) 消费环节

农产品质量是消费者在购买过程中非常关注的一个因素,但是消费者自身不具备检测农产品质量的能力、知识和技术,仅能从外观上做一个初步判断,而对于农产品安全问题掌握更是难上加难。对于外观质量的判断往往是造成农产品质量存在问题的一个原因,消费者前端的供应链节点为了保证外观的质量,往往会添加一些化学物质。

在消费环节存在安全隐患,购买的农产品本身存在质量安全问题,食用之后对身体产生潜在的或者显性的伤害,影响消费者的身体健康。农产品消费具有主体区域分散、消费数量小、购买频率高、消费品种多、消费具有持续性等特点,基于这些特点导致末端质量把控比较困难。

(四)监管环节

要想保证农产品的质量安全,不能单纯地靠供应链上相关利益主体在市场的调节下完成,供应链上的任何一个节点环节都希望在供应链的运作过程中获取利益,都有很强的逐利性,包括最终的消费者都希望以较低的价格购买到高质量的农产品,甚至有时候因为价格因素购买劣质的农产品,这个时候就需要政府相关部门发挥监督作用。因此,农产品的生产到消费的整个供应链环节都在政府相关部门的监管之下。政府部门通过职能分工、立法以及一些政策文件来约束供应链上不同主体之间的行为。通过政府监管,提升农产品质量安全。

四、基于供应链的京津冀农产品质量安全体系的构建

(一)京津冀农业标准化助推农产品供应链的安全

1.完善农产品标准体系,做到有标可依。农产品生产标准体系是一个复杂的系统工程,从农产品供应链的每一个环节入手建立详细的标准体系,使每一个环节的经营都有章可循,在作业的过程中给予经营者指导和规范。抓住最容易产生问题的且产生问题最多的农产品供应链的前端——生产环节,从源头保证农产品的质量是解决农产品问题的关键。农产品流通环节容易发生新的污染源,消费环节监管比较少。通过标准体系规范供应链各个环节,强化监管,有效保障农产品供应链的安全。

2.强化农产品质量检测体系,做到有测可督。首先,京津冀基本形成了农产品质量检测体系框架,需要进一步丰富质检机构功能,平衡不同地区检测机构的数量,加强检测机构的信息交换,提高检测效率。其次,虽然京津冀展开了一系列的农产品质量安全检测工作,但需要进一步提高检测能力,增加例如空气、土壤、水质等方面的检测项目。检测信息透明化,实现全面的检测信息的公开化。最后,提高质检人员的整体素质和质检水平,加强农产品质量安全技术的研发。

3.完善农产品评价认证体系,做到有证可查。在目前已经推进的农产品质量安全认证基础上,进一步丰富认证内容和认证品种,把不同的等级和更多的品种融入到认证体系中。规范认证过程,全面对被认证机构的情况进行检测,样本数量充足要具有代表性,保证认证结果的准确性和有效性。规范认证市场,严格认证机构的资质,规范认证机构的认证过程和行为。

(二)构建京津冀联动的农产品质量安全追溯系统

通过构建京津冀联动的农产品治理安全追溯系统,可以实现从农产品生产开始的农资供应到最后消费者的食用的整个过程信息公开、透明,实现全程的正向信息的输入,建立农产品信息库,实现农产品的全程可追踪以及逆向的每一个环节信息的追溯,降低京津冀农产品的质量问题发生的概率。

1.利用现代化信息技术,搭建京津冀农产品供应链云平台。在农产品质量安全追溯系统中关键和核心就是信息的采集,因此需要引入互联网+、物联网+概念,采用现代化的信息采集技术,比如条形码技术、二维码技术、RFID技术实现高速的、高质量的大量供应链数据的采集和录入。通过北斗系统和GIS系统实现农产品全程的跟踪和访问。最终利用云计算等技术手段对所获数据进行深度清洗及挖掘。

2.完善跟踪系统数据,严格京津冀农产品产地的准出。依托技术支持系统,将生产过程、流通过程、消费过程中的信息进行高效、高质量的采集和录入。比如生产过程中蔬菜农产品的种苗来源,蔬菜患病的时间和名称,药品名称、药品来源、用药时间和用药量,肥料名称、施肥时间和施肥量等重要生产信息进行采集和导入该项农产品的跟踪系统。同时,还需要完善每一个环节负责人的信息,以及监管人员的信息,进行责任追踪。严格京津冀农产品产地的准出。

3.强化跟踪系统管理,严格京津冀农产品消费地的准入。以技术支持系统和跟踪系统数据为核心,对进入京津冀的农产品进行逆向供应链各环节的监控,建立预警系统,一旦出现质量风险,系统给出预警,进行追溯和评估。追溯出有问题的环节,可以快速明确问题,及时做出反应,降低损失,确定相关责任人责任。

(三)构建完善的基于供应链的京津冀农产品监管体系

监管部门作为政府的相关职能部分,有责任满足人民对安全农产品的需求,保证人民的身体健康。同时,监管部门作为农产品供应链上的非直接利益相关者,能够更宏观、系统地协调整个供应链上的节点,对供应链上的节点主体进行监督,维护整个农产品供应链的健康发展,保障农产品安全。完善基于供应链的京津冀农产品监管体系可以从以下几个方面入手:

1.创新农产品质量安全监管机制,突出“两信的作用”。“信息”和“信用”作为安全监管的基础,发挥着农产品供应链上参与主体行为制约的作用。信息是农产品供应链管理的主要制约因素,增强农产品供应链的节点环节的重要信息的搜集和建设,提高整个供应链的信息质量,完善信息的录入,形成有效的农产品供应链信息网。依托建立完善信息监管机制,对农产品供应链上的不同节点主体进行信用评价,强化失信行为的公开,建立农产品全链条的信用监管。

2.强化农产品质量安全标准建设,提高检测标准。结合京津冀农产品质量安全的推进情况,有效衔接质量安全标准,构建跨地区、跨环节的基于农产品供应链的有机标准运作系统。在检测过程中,参考发达国家的一些相关检测指标,提高京津冀农产品检测的标准水平,扩大检测范围、检测种类,结合农产品供应链现状增加一些新的检测项目,提高监管部门的检测能力,提高农产品的质量。

3.完善质量监管机构工作,加强基层监管机构工作。京津冀监管部门形成联动,明确行政职能,对监管信息和监管责任人信息进行维护,提升各部门的监管能力。散户种植加大了监管工作的难度,监管工作要从基层抓起,强化基层农产品监管部门的作用,充分发挥基层的工作效果,有效推进农产品质量的提高。落实和扎实各质量监管部门的责任,加强抽检和管理工作力度,加大对不合格农产品的惩罚力度。