海上特低渗油藏宽带压裂数值模拟研究

2021-12-29兰正凯

熊 琪,李 黎,兰正凯,张 亮

1中海石油(中国)有限公司深圳分公司 2南京特雷西能源科技有限公司

0 引言

我国特低渗油气资源储量丰富,是保障国内石油自给自足的重要组成部分[1-3],海上特低渗透油藏高效开发更是目前海洋石油工业关注的焦点。致密/特低渗砂岩储层孔喉结构复杂,喉道细小(通常小于1 μm),基质渗透率低,启动压力梯度大,需要进行水力压裂才能获得一定的工业产能[4-7]。

常规水力压裂或重复压裂技术难以形成复杂的裂缝网络,压裂有效率一般低于80%,且单井日增油量少、递减快,难以达到理想开发效果[8]。宽带压裂技术是近年来提出的非常规储层改造新工艺[9-13],施工时采取暂堵措施,临时封堵近井裂缝,进而对应力较高的层、簇进行改造,提高缝网复杂度和裂缝覆盖面,达到增产目的。该技术是实现海上特低渗油藏有效改造和高效开发的一项潜在手段。马驷驹等[14]研究证明了宽带压裂动用侧向剩余油的可行性。韩福勇等[15]将宽带压裂技术应用于苏里格气田,证实了该技术在致密气藏开发中的良好应用效果。然而,目前对于海上特低渗油藏宽带压裂开发规律研究较少,对于宽带压裂开发效果的数值模拟多采用均匀布置的高渗条带或高渗区域表征压裂缝网,模型过于粗糙简单,且计算精度较低。

本文以南海东部某特低渗砂岩油藏地质情况为基础,结合压裂施工微地震监测结果及压后产液剖面,建立了常规压裂与宽带压裂的精细化缝网模型,并采用非结构化网格数值模拟技术,对施工后的开发情况进行模拟,研究了宽带压裂提高开发效果的原理、适应性和增产规律。

1 区块概况及压裂施工概况

1.1 区块地质概况

以南海东部某特低渗透油藏为研究区块。储层埋深约为4 500 m,储层有效厚度50 m,孔隙度小于10%,平均渗透率1~5 mD,天然裂缝不发育,且启动压力梯度效应明显,是典型的特低渗透油藏。现有探井多数有油气显示,但均需进行储层改造才能获得工业油流。

1.2 压裂施工概况

沉积及储层特征分析表明,该区储层非均质性较强,不利于超长水平井的部署和钻探,结合工程条件限制,确定水平井长度在400 m左右。水平井采用套管完井,完井后分4段进行压裂,段间距80~110 m。每段均按6簇射孔,采用小孔径射孔枪,每簇长0.305 m,孔密20孔/m,每段共射36孔。压裂作业时间平均每井4 d。每一段的加砂规模为73.9~94.3 t,并用30/50目及20/40目的组合粒径支撑剂,加砂尾追阶段优化用20/40目的覆膜支撑剂。

该区块分别开展了常规水力压裂和宽带压裂作业,且宽带压裂所用的支撑剂和液体总量与传统的压裂作业基本保持一致。开展宽带压裂井的压裂过程为:在常规压裂的加砂阶段结束后,泵入暂堵材料和顶替液,当顶替液全部进入炮眼,封堵成功、压裂液转向,施工泵压不再上升基本保持稳定后,开始二次加砂作业。因此,目标区宽带压裂中每一个作业步骤的支撑剂量和液量均为传统作业的一半。

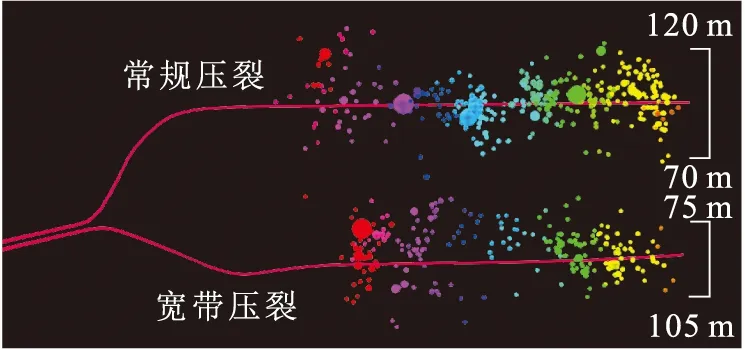

从图1实施宽带压裂井和实施常规压裂井的微地震监测结果看出,常规压裂井中绝大多数微地震事件发生在射孔簇根部,远端微地震事件稀少,压裂裂缝缝长70~120 m。而用宽带压裂的井中,施工作业前期,微地震事件发生在远端;在第一作业步骤进行到一半左右,微地震事件向根端附近发展;暂堵材料泵入后,微地震事件发生在先前两个部分的中间。由此可见,第二压裂步骤主要对中间的射孔簇进行了改造,宽带压裂井的裂缝缝长75~105 m。

图1 常规压裂与宽带压裂井微地震监测事件点

压裂返排结束后,使用压阻式产出剖面测井仪对常规压裂和宽带压裂的产液剖面进行了监测。从开发效果来看,常规压裂井平均日产液112 m3,产液剖面表明各段产液量差异大,段内仅1~2个压裂簇供液量大,总体有效射孔簇比例低,平均为27.7%;宽带压裂井平均日产液167 m3,各段有3~5个有效射孔簇,占总射孔簇的平均比例为44.2%。

2 缝网重构

为精细描述不同压裂工艺的缝网特征,使用破裂树生长法[16]生成压裂缝网。水平段及射孔簇位置根据压裂井实际施工情况设置,对照井每段随机选择1~2个压裂簇产生较长压裂缝(半缝长100~120 m),其余为较短压裂缝(半缝长5~20 m);宽带压裂井每段随机选择3~5个压裂簇产生较长压裂缝(半缝长70~105 m),其余为较短压裂缝(半缝长5~20 m)。

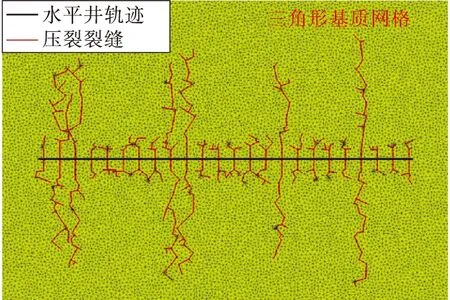

为精确模拟不同压裂方式压后缝网的开发效果,采用二维离散裂缝模型(Discrete Fracture Model,DFM)进行缝网重构建模。离散裂缝模型能够更加准确的描述压裂改造后储层中的流动[17-18],在二维模型中采用三角形网格和线段网格分别描述储层基质与裂缝(图2)。本文建立的离散裂缝模型中,基质系统孔隙度为8%,渗透率为1 mD,微裂缝系统孔隙度为50%。

图2 常规压裂后缝网建立的离散地质模型

3 数值模拟结果及讨论

为评估压裂对储层的改造效果,在已建立的离散裂缝网格模型上进行油藏数值模拟。离散裂缝模型属于非结构化网格,必须用基于邻接表的非结构化数值模拟器进行模拟。本研究使用南京特雷西能源科技有限公司研发的油藏数值模拟器CLOUD进行流动模拟,模型中考虑了基质中的启动压力梯度,模拟中使用通用控制体积法及多点流动近似。

3.1 开发效果对比

对于常规压裂和宽带压裂,当达到相同程度时,储层压力分布如图3所示。从图3中可以看出,相同采出程度时,宽带压裂极大地增加了基质与裂缝之间的接触面积,使得流体渗流阻力减小,动用范围更广,开发效果也更好。

图3 不同压裂缝网相同采出程度时的储层压力分布

3.2 宽带压裂开发规律分析

为研究宽带压裂井注水驱替开发效果,在400 m井距条件下,截取最小注采单元,建立“一注一采”概念模型。

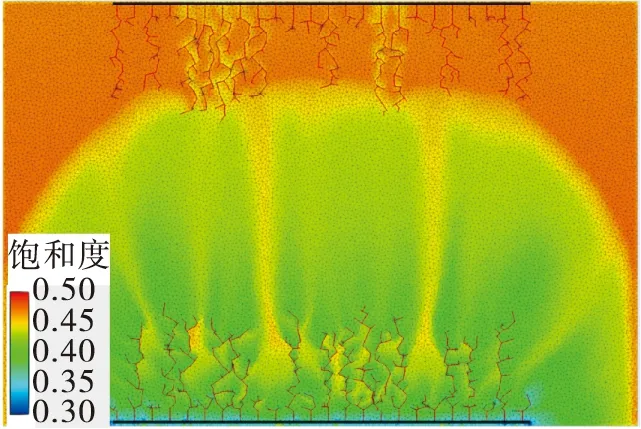

图4是注采井均采用宽带压裂注水开发5年后的含油饱和度场。从图4看出,注水井附近驱替较充分,缝间剩余油少,剩余油主要分布在生产井附近,整体开发效果较好。图5是常规压裂后注水开发5年的剩余油分布,相比宽带压裂方案,常规压裂形成的有效缝更少,单缝更长,因此生产井见水更早,驱替前缘更加不均匀,注采井缝间剩余油较多。

图4 注采井宽带压裂后注水开发5年后含油饱和度场

图5 注采井常规压裂后注水开发5年后含油饱和度场

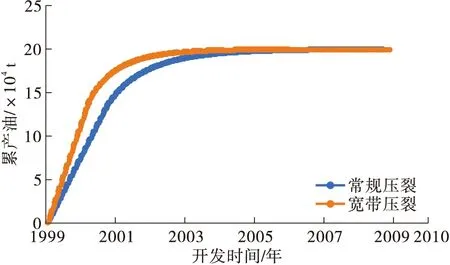

两种压裂方式的累产油曲线如图6所示。宽带压裂初期产量更高,最终累产油与常规压裂方案接近。为确定不同缝网的裂缝开度及渗透率的关系,采用数值模拟结果与实际生产数据进行拟合。最终确定本文算例中常规压裂工艺的平均缝网开度为570 μm,宽带压裂平均缝网开度为438 μm。这是由于宽带压裂形成的缝网系统更加复杂,裂缝间相互干扰比常规压裂更加严重。

图6 不同压裂缝网衰竭开发累产油曲线

3.3 基质渗透率敏感性分析

研究了基质渗透率0.1~5 mD之间宽带压裂相对于常规压裂的初产和累产提升倍数(如图7)。根据初产倍比随基质渗透率的变化规律可知,渗透率越低,宽带压裂提高产能比例越高,当基质渗透率在0.1 mD时,初产约提高到3.8倍。根据不同基质渗透率下宽带压裂井10年累产油与常规压裂井累产的比值可知,当基质渗透率小于1 mD,宽带压裂增油效果显著,基质渗透率大于1 mD,两种工艺的最终累产油相近。对于特低渗透油藏,在常规压裂难以达到增产目标的背景下,通过选取合适的井区进行宽带压裂可大幅提高油田开发效果。

图7 不同基质渗透率时宽带压裂产能/累产提升倍比

4 结论

(1)提出了基于微地震监测和产液剖面的宽带压裂缝重构建模方法,能够精确表征宽带压裂后的缝网展布情况,准确模拟宽带压裂开发效果,从而实现对单井产能和累产的准确预测。

(2)注采井均采用宽带压裂注水开发,注水井附近驱替较充分,缝间剩余油少,剩余油主要分布在生产井附近,整体开发效果较好。相比宽带压裂,常规压裂形成的有效缝更少,单缝更长,生产井见水更早,驱替前缘更加不均匀,注采井缝间剩余油较多。

(3)对于特低渗透油藏,宽带压裂能提高压后单井产能和累产。储层基质渗透率越低,宽带压裂提高初产和累产的倍数越高,当基质渗透率大于1 mD,宽带压裂最终累产油与普通压裂工艺相近。