松乳菇目的菌宿主辨识方法及非目的菌清除实验效果分析 *

2021-12-27易筑刚陈春旭缪荣浩刘明理

易筑刚 陈春旭 陈 华 缪荣浩 刘明理

(1.遵义市林业科学研究所,贵州 遵义563000;2.湄潭县高台镇林业站,贵州 遵义564111)

松乳菇(Lactariusdelicious),又名松树蘑、松菌、寒菌、紫花菇、松杉菌,是担子菌亚门、层菌纲、伞菌目、红菇科、乳菇属的一种很有开发价值的外生菌根真菌,在我国广泛分布并深受欢迎,其子实体肉质细嫩,味道鲜美独特,营养丰富,是一种珍贵的食药兼用的真菌,可用于功能食品、保健食品和真菌药物开发[1-5]。松乳菇因特殊的生态条件、营养方式和子实体分化条件,目前尚不能人工栽培,只能采取半人工方法,即通过营造松乳菇发生发育的良好环境,实现林内松乳菇单位面积子实体产量的提高[6-8]。然而,自然状态下以马尾松为宿主的外生菌根菌种类繁多(松乳菇只占其中一部分),加之各种腐生菌、土生菌的共生给松乳菇促产保育工作带来较大难度。为实现松乳菇增产目的,松乳菇宿主的识别和非目的菌的清除是亟需解决的首要问题[9]。为此,我们引进湖南林业科学院技术并结合试验基地具体的立地条件,于2018年9月至2019年9月在湄潭县合江村松乳菇试验基地,分别进行了松乳菇宿主识别和杂菌抑制试验,以期找到符合我省实际情况的宿主识别和杂菌抑制方法,为下一步大面积推广应用松乳菇促产保育技术奠定基础。

1 试验基地概况与实验方法

1.1 试验基地概况

湄潭县合江村松乳菇试验基地(107.352163E,27.658406N),地处湄潭县高台镇合江村,海拔830~950 m,黄壤,平均坡度20°,属自然更替的马尾松混交林,马尾松分布不匀平均405株/hm2,树龄20~25年。

1.2 实验方法

1.2.1 松乳菇宿主识别

2017年10月,在湄潭试验基地,首先根据松乳菇着生区域与马尾松冠幅相互关系,结合湖南省林业科学院识别松乳菇宿主方法,初步判断宿主。2018年9月26日,根据初步判断情况,标记13株以树干为圆心半径2 m范围内松乳菇数量3个以上的马尾松宿主,同时记录此范围内松乳菇和杂菌数,后间隔1天(即28日、30日)计录一次,完成一个高峰期松乳菇数量记录。2019年按相同方法、相同时间,记录标记树松乳菇和杂菌数量(备注:每记录一次,将蘑菇摘掉)。

1.2.2 非目的菌抑制

在2019年初,在初步判断松乳菇宿主马尾松基础上,结合林分密度调控,伐除以树干为中心半径2 m范围内着生非目的菌菇的过密木、僵老木、被压木、弯曲木。2019年5月采用随机区组实验设计,分别设置对照和处理各5棵树桩(记录周边2米范围内菌菇数量)。对照组不作任何处理;处理组以树桩基部为中心边长2 m范围,用0.3 mm黑色塑料膜覆盖,并用石块和泥土压实周边,处理时间自5~11月,原位抑制菌根性杂菌。

1.3 分析方法

采用R软件K均值聚类分析法和SPSS 17.0软件进行数据处理和分析。

2 结果与分析

2.1 松乳菇宿主识别

2.1.1 数据处理

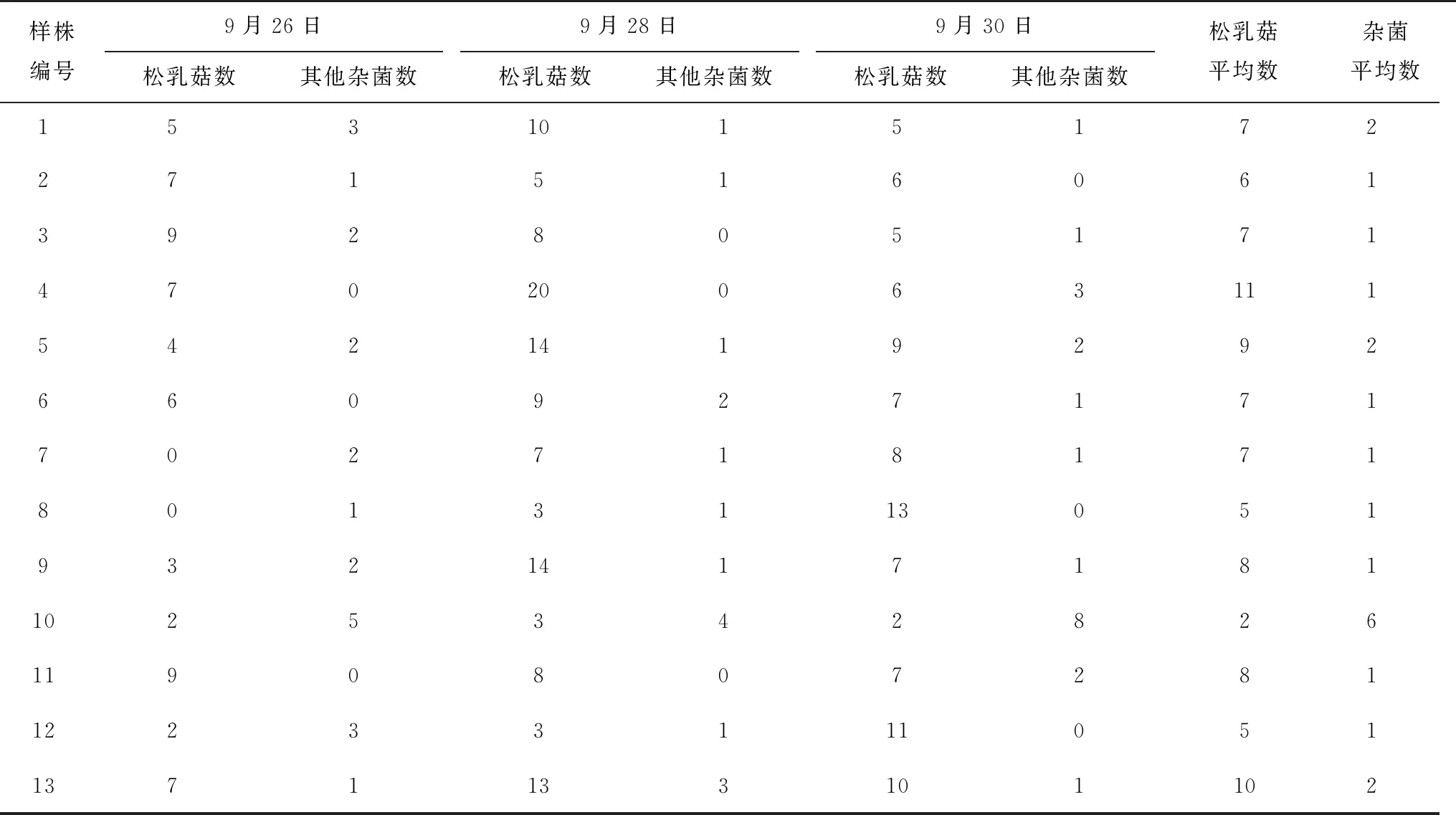

通过2018年和2019年记录松乳菇一个高峰期的数据(详见表1和表2)来看,仅凭单日一次观察数据还不好判断是否是其宿主,本实验采用一个高峰期的平均数和两年数据,采用Excel 2013软件建立的柱状图(详见图1和图2)。从中看出:松乳菇数量占总蘑菇数量比率,除第10株样株为30%以下外,其余均占70%以上。说明判断的13株样株里有12株的松乳菇外生菌根菌占据优势地位。

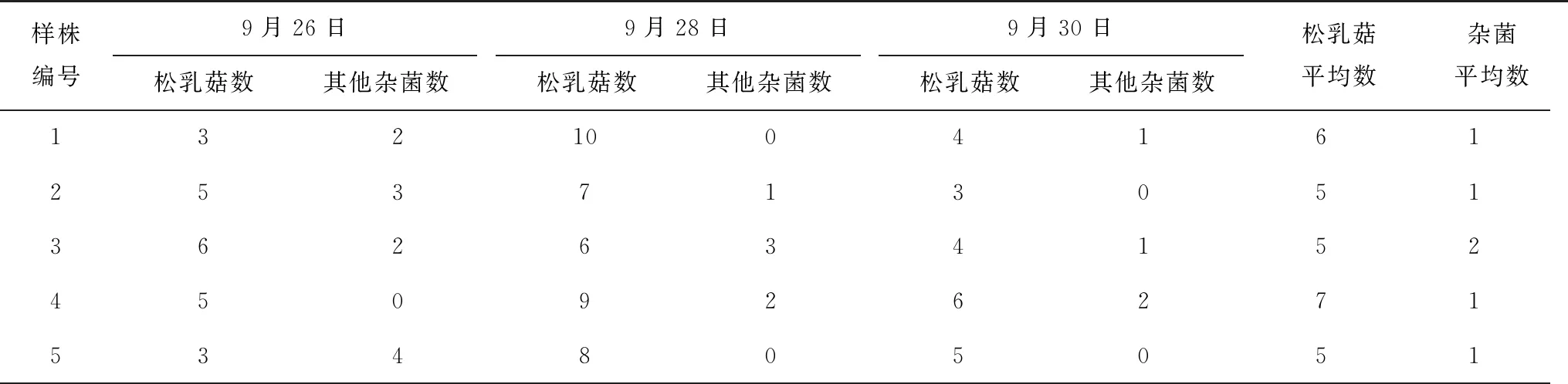

表1 2018年试验地马尾松样株蘑菇记录表(2m内)

续表1 2018年试验地马尾松样株蘑菇记录表(2m内)

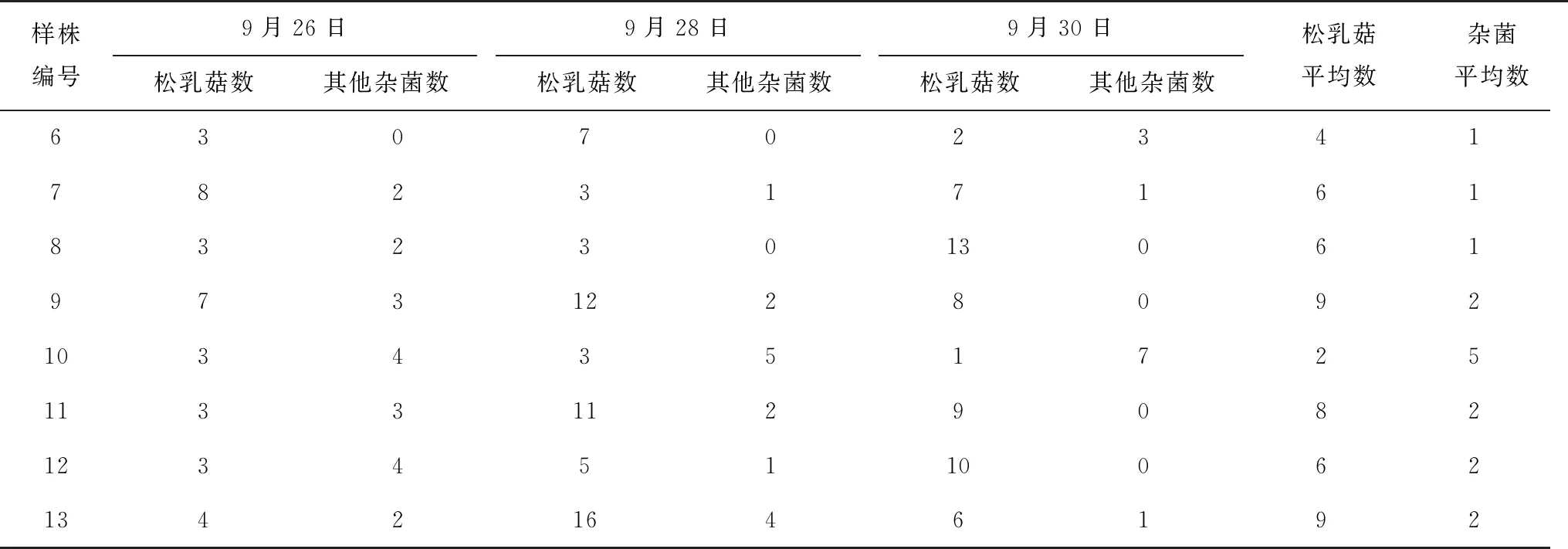

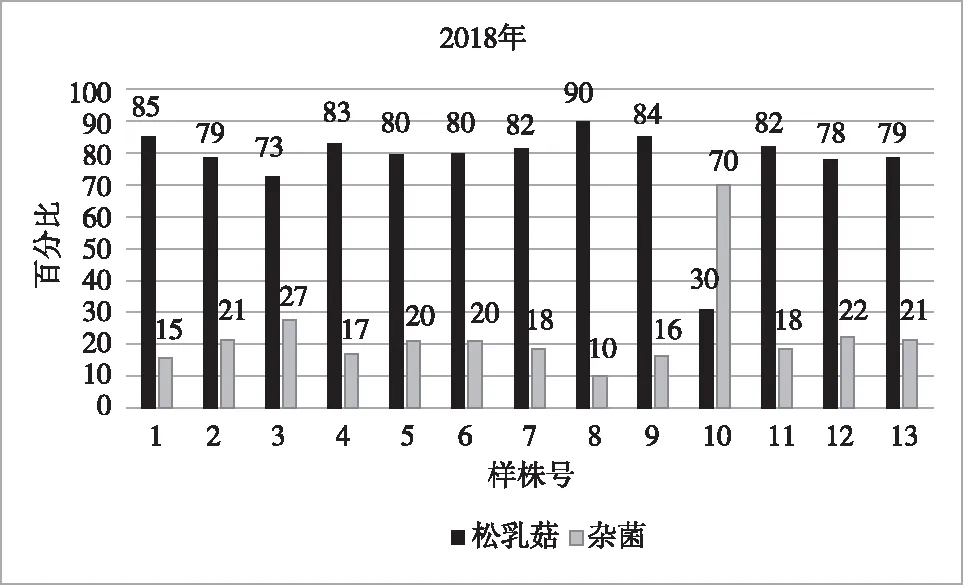

表2 2019年试验地马尾松样株蘑菇记录表(2m内)

图1 2018年松乳菇与杂菌占比柱状图

图2 2019年松乳菇与杂菌占比柱状图

2.1.2 基于聚类分析的松乳菇宿主判定

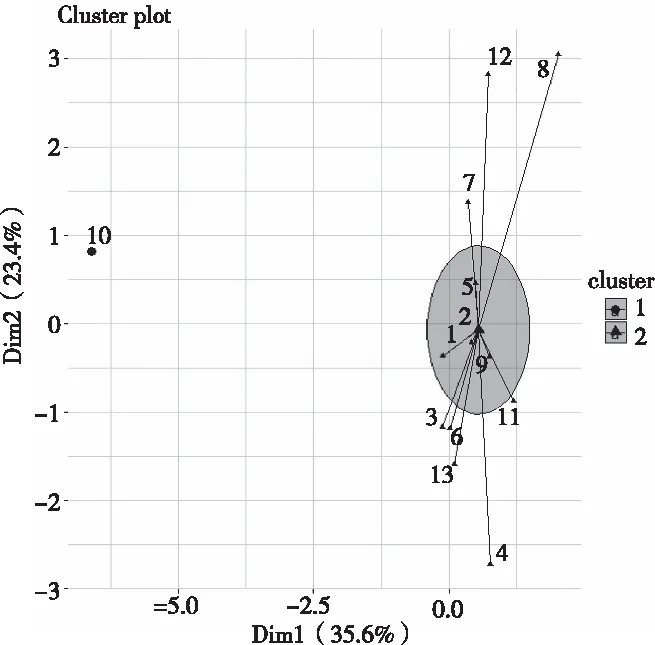

进一步以13株标记树为样本,以树干基部2m半径内的松乳菇和其他杂菌数量在不同时间多次观测值为数据,对标记树进行聚类分析。使用的分析软件为R软件,采用的聚类算法为k-means,目标分类数量即K值为2。聚类分析结果见下图:

图3 马尾松样株蘑菇聚类分析图

从上图可见,10号样本(标记树)独自被分为第1类,其他样本被分为第2类,且两类之间的距离较远,界线明显。结合对样本数据的内容,可将第2类解释为正确判断宿主的类群,而第1类为误判为宿主的类群,此结果与上文的判断一致。

据此,本试验方法在松乳菇外生菌根菌宿主马尾松的判别上,成功率达92.31%。

2.2 非目的菌抑制

2.2.1 宿主周围子实体着生数量

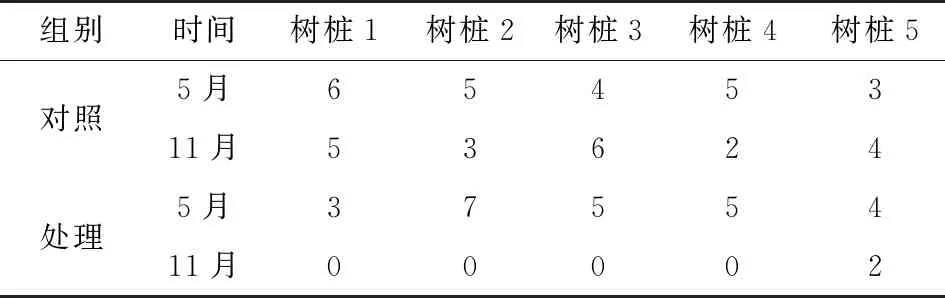

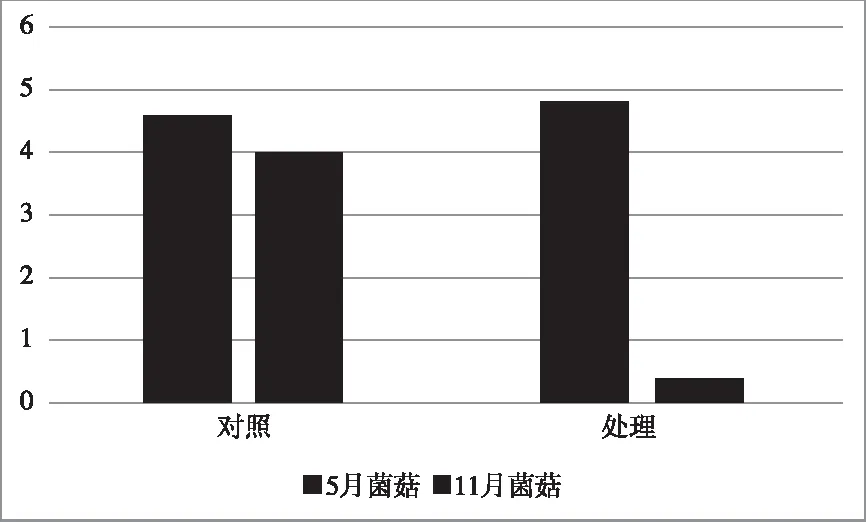

结果表明:处理前(5月13日),对照组与实验组树桩周围2 m范围内均为常见的伞菌类蘑菇,如红菇属、鹅膏菌属、牛肝菌属、腹苗类的硬皮马勃菌属等,且每棵树桩2 m范围内菌菇数量不等,介于3~7个。

处理后(11月12日),对照组与实验组树桩周围菌菇数量呈现显著性差异,对照组菌菇数量差异不大;实验组菌菇几乎全部被抑制,除树桩5外,其他树桩周围着生个数为0(表3,表4)。

表3 树桩周围菌菇着生数量

表4 对照组和处理组的单因素方差分析

2.2.2 抑制效果分析

对处理前后树桩周围着生数量进行方差分析,结果表明对照组无明显变化;处理组菌菇数量显著降低,菌菇数由处理前的24个降为2个,说明使用该方法对非目的菌根杂菌的抑制率高达91.67%,达到较好的抑制效果(图4)。

图4 抑制效果

3 讨论

松乳菇目的菌宿主辨识实验中发现,该方法是通过连续观察得到的结果,只适用于宏观判断。然而自然界土壤微生物极其丰富,目的菌与非目的菌之间有无相互抑制和促生现象,以及与其它土壤微生物的共生关系等,都有待于采用分子生物学方法作进一步研究。

非目的菌根杂菌的抑制实验中发现,该方法虽然取得良好效果,但时间太长,不可控因素太多,如:野生动物破坏、人为破坏以及风吹、地表水径流等,都会影响抑制效果[10-11]。因此寻找一种在短时间内既能达到抑制杂菌目的,同时对目的菌根在该区域正常生长又无影响的方法,有待作进一步研究。