基于灾情数据的河北省冬小麦气象灾害与病虫害规律分析

2021-12-23魏玉凯安萍莉张国梁孟丽君

魏玉凯 安萍莉* 张国梁 江 丽 孟丽君

(1.中国农业大学 土地科学与技术学院,北京 100193;2.自然资源部 农用地质量与监控重点实验室,北京 100193)

全球气候变化背景下,极端自然灾害(如旱灾、洪涝灾和风雹灾频繁发生)和病虫害对农业生产造成剧烈冲击[1],作物大量减产甚至绝收。据统计,我国平均每年因灾损失的作物产量为当年作物总产量的10%[2],粮食安全面临极大威胁。冬小麦作为我国主要粮食作物,2018年播种面积可占粮食作物播种总面积的21%,其产能与国家粮食安全保障能力密切相关。河北省作为我国的冬小麦主产区之一,属于自然灾害类型复杂、发生频繁的地区[3]。冬小麦生育期内不同类型灾害的交替发生导致产量出现大幅波动,因此农户自主地选择改良品种、灌溉以及调整种植结构等多种方式对于降低灾损率至关重要,把握冬小麦生长过程中不同灾害的发生规律可以为农户采取防灾减灾策略提供参考,以有效减少灾损量进而提高冬小麦供给水平、缓解粮食产能压力。

围绕冬小麦气象灾害已展开很多研究,从灾害发生规律来看,一部分学者利用气象资料分析干旱和干热风的时空分布与变化特征,并结合灾害发生机理与区域环境特征建立危险性、暴露性和脆弱性评估模型对冬小麦灾害风险进行评价[4-7],同时也有学者基于逐日最低气温对冬小麦低温灾害进行定量反演并分析其演变特征[8],此外,还有部分学者通过作物模型参数的设定对作物生长过程进行模拟,实现气象灾害风险评价[9-10]。从灾害减产程度来看,现有研究主要结合气象资料与冬小麦产量数据分离气象产量计算平均减产率、减产率变异系数等相关减产统计指标评估冬小麦产量灾损水平[11-13],江丽等[14]的研究依据历年统计不同灾害受灾面积和成灾面积等数据计算作物因灾减产量。已有研究多针对单一灾害展开研究,而缺乏冬小麦生育期内多种灾害规律的探讨与比较。另外,灾情数据可以很好地反映在自然条件和社会因素共同作用下农作物生产过程中的实际受灾情况,而依据灾情数据进行冬小麦受灾特征的研究鲜有报道。本研究利用河北省1990—2018年灾情数据为基础辅以必要的气象数据,分析冬小麦生育期内不同灾害发生的时空特征并对当地冬小麦受灾情况进行评估,旨在探究冬小麦生育期内不同灾害发生规律,以期在冬小麦生长过程中有针对性地选择防灾减灾方式提供参考。

1 研究区概况与数据分析

1.1 研究区概况

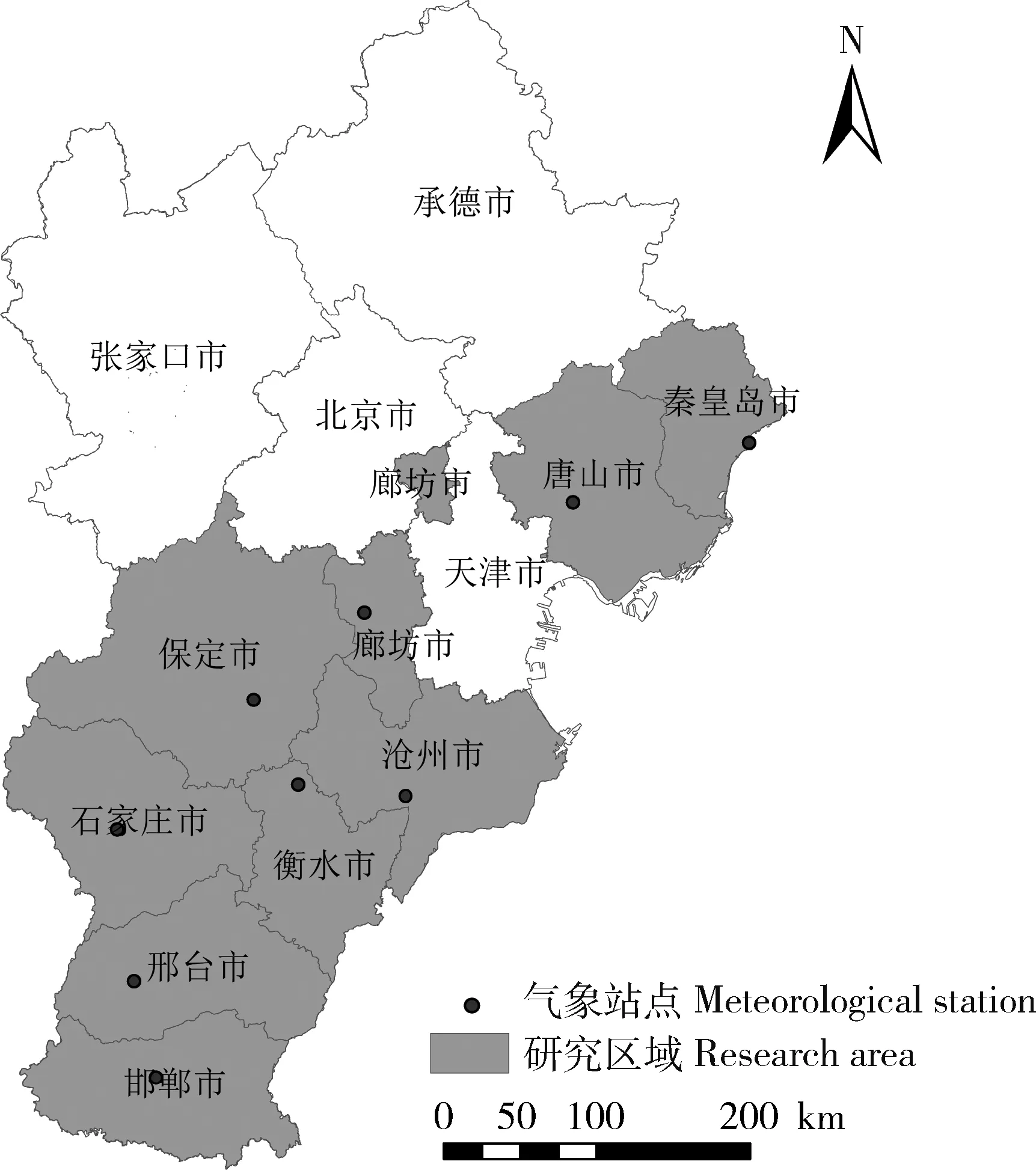

河北省地处我国华北平原(36°03~42°40′ N,113°27~119°5′ E),东临渤海,西为太行山,北为燕山,地势西北高、东南低。区域属温带大陆性季风气候,四季分明,冬季寒冷降雪少,春季干旱风沙多,夏季高温多雨。河北省冬小麦主产区包括秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市、沧州市、石家庄市、衡水市、邢台市以及邯郸市(图1),区域内干旱、洪涝、风雹及低温冷冻等多种灾害发生频繁,对农作物生产造成极大威胁。

图1 研究区概况Fig.1 Overview of the study area

1.2 数据来源

本研究利用Excel 2010对数据进行严格的质量控制,包括异常值剔除、缺失数据插补等,确保数据满足研究要求。

1)灾害数据:包括《中国气象灾害大典(河北卷)》[15]、2006—2015年《中国气象灾害年鉴》[16]、气象灾害灾情数据集以及当地农业部门灾害统计数据,其中气象灾害灾情数据集来源于中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/)。

2)气象数据:河北省各地市气象站点1990—2018年的逐日气象数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http:∥www.escience.gov.cn/),包括温度、降水量、风速和相对湿度等指标。

3)统计资料:1996—2017年各地的冬小麦播种面积、单产、有效灌溉面积、受灾面积和成灾面积等数据,来源于《河北农村统计年鉴》[17]。

1.3 研究方法

河北省冬小麦生育期为每年10月上旬—次年6月上旬,参照各阶段发育特征将冬小麦生育期划分为苗期(10月)、分蘖期(11月—12月上旬)、返青期(2月)、拔节期(3月—4月上旬)、抽穗期(4月中旬—5月中旬)、乳熟期(5月下旬)和成熟期(6月上旬)7个阶段。在此基础上将灾情数据与冬小麦生育期进行耦合,初步梳理河北省1990—2018年冬小麦生长过程中不同灾害发生的时间、大致范围与强度特征并统计发生次数,其中局部出现冬小麦旱灾、风雹灾和低温冻害等灾害记录统计为所属地市受灾,未细致区分地块区位及其是否具有灌溉条件。部分灾情数据描述宽泛,需在初步梳理的基础上辅以气象数据及相关指标细化灾害发生地区及程度,在归纳冬小麦生育期灾害发生规律的基础上,依据减产公式计算各地区不同灾害导致的冬小麦减产比例,具体指标如下。

1.4 灾害程度指标

1)旱灾频率F:指冬小麦某一生育阶段旱灾发生的年均次数与灾情数据统计总年数之比[18],公式为:

(1)

式中:n,统计时段内该生育阶段出现旱灾的年数;N,统计总年数。

2)降水距平百分率Dp:在旱灾发生时点,依据Dp的高低判断发生区域,降水距平低处即为旱灾发生区域,公式如下:

(2)

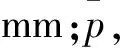

3)干热风等级:采用温度、相对湿度和风速组合(表1)作为指标细化干热风强度,同时依据小麦干热风灾害等级标准[19]的确定方法,参考王春乙等[4]利用加权方法将1个重干热风日转换成2个轻干热风日,量化冬小麦生育期内干热风强度。

表1 冬小麦干热风等级标准Table 1 Grade standard of dry-hot wind of winter wheat

4)低温冻害:参考《中国气象灾害大典》[15]以及气象灾害灾情数据集记录的降温程度,通过温度变化来识别低温冻害发生区域:温度<0 ℃时冬小麦遭受冻害;温度≥0 ℃但未达到生育期温度时冬小麦遭受冷害;日降温幅度为≥10 ℃,同时日最低温度为≤5 ℃的地区冬小麦出现霜冻。

5)病虫害发生率:衡量冬小麦生长过程中遭受病虫害的程度,公式如下:

(3)

式中:Xs,病虫害发生率;S1,冬小麦病虫害受灾面积,hm2;S2,冬小麦播种总面积,hm2。

6)灾害减产率:根据江丽等[20]的研究,不同干旱程度下的冬小麦各生育期减产比例即敏感指数估算冬小麦旱灾减产量,公式如下:

(4)

式中:Yh,每年冬小麦旱灾减产量,104t;Pi,各时期不同程度干旱发生频率;i=1…7,分别为冬小麦生育期第i个阶段;Y,每年冬小麦总产量,104t;Si,各时期不同干旱条件下敏感指数。

据生育期耦合结果确定的受灾成灾面积、播种面积和单产等计算冬小麦风雹灾和低温冻害减产量[21]。

Yi=[(AS-AC)×C1+AC×C2]×YM

(5)

(6)

式中:Yi,冬小麦不同灾害减产量,104t;As,受灾面积,103hm2;Ac,成灾面积,103hm2;C1,受灾面积的平均减产系数,取0.2;C2,成灾面积的平均减产系数,取0.5;YM,冬小麦趋势单产,kg/hm2,由二次指数平滑法确定,此方法赋予距离预测时间点不同的历史产量以不同的权重,在第一次指数平滑的结果上再做一次指数平滑建立趋势预测模型,适应性强、结果稳定[22];Ri,不同灾害减产比例;S,冬小麦播种面积,103hm2。

2 结果与分析

2.1 河北省冬小麦生育期灾害发生的基本特征

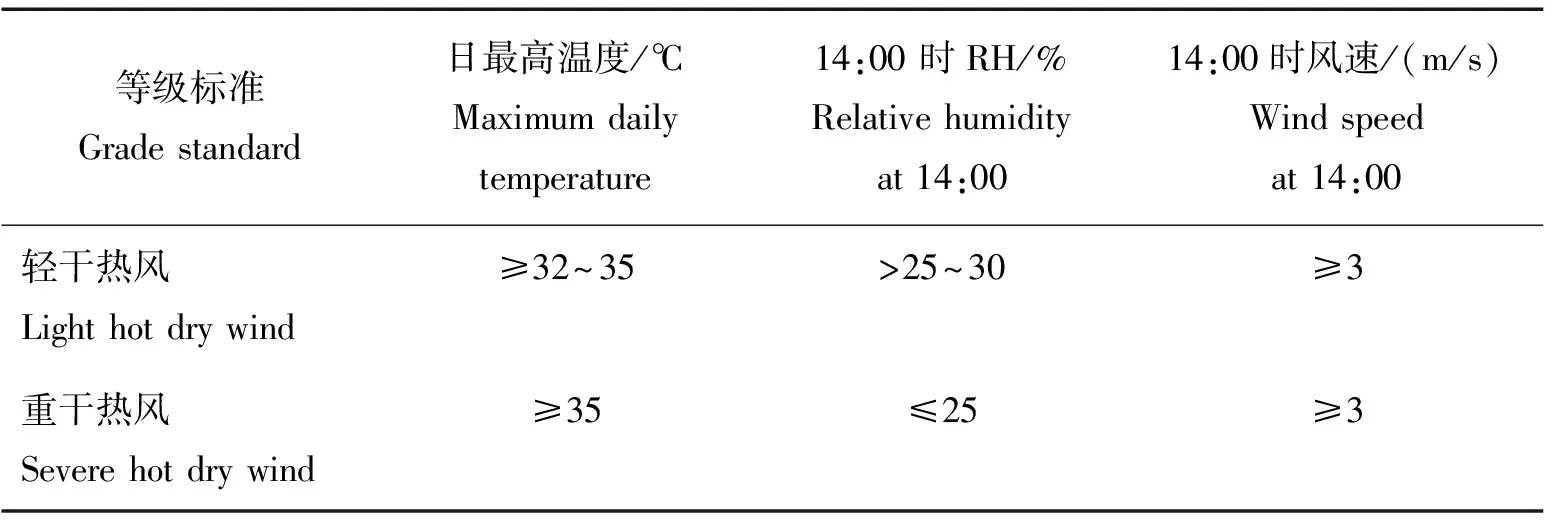

河北省冬小麦生育期内灾害类型多样,主要包括旱灾、低温冻害、风雹灾、干热风与病虫害。由表2 可知,旱灾持续时间较长且影响范围广泛,是冬小麦生长过程中面临的最主要的灾害,1990—2018年,有27年发生不同程度的旱灾,严重威胁冬小麦的生长。风雹灾具有时间短和强度大的特点,1990—2018年,研究区冬小麦共遭受风雹54次,大风和冰雹灾害造成冬小麦减产甚至绝收。1990—2018年,冬小麦遭受低温冻害27次,时间集中在秋末冬初与冬末春初,冻害导致冬小麦幼苗死亡以及穗粒数降低。每年均有不同程度的干热风现象发生,相比旱灾、风雹灾和低温冻害,干热风对冬小麦产量影响较小。病虫害也是冬小麦生长过程中面临的重要灾害,蚜虫、赤霉病、白粉病、条锈病和麦蜘蛛等病虫害在抽穗期发生阻碍了冬小麦的正常生长,多为局部地区发生。

表2 1990—2018年河北省冬小麦受灾情况Table 2 Different disasters of winter wheat in Hebei Province from 1990 to 2018

2.2 冬小麦生育期不同灾害发生的时间规律

2.2.1主要灾害

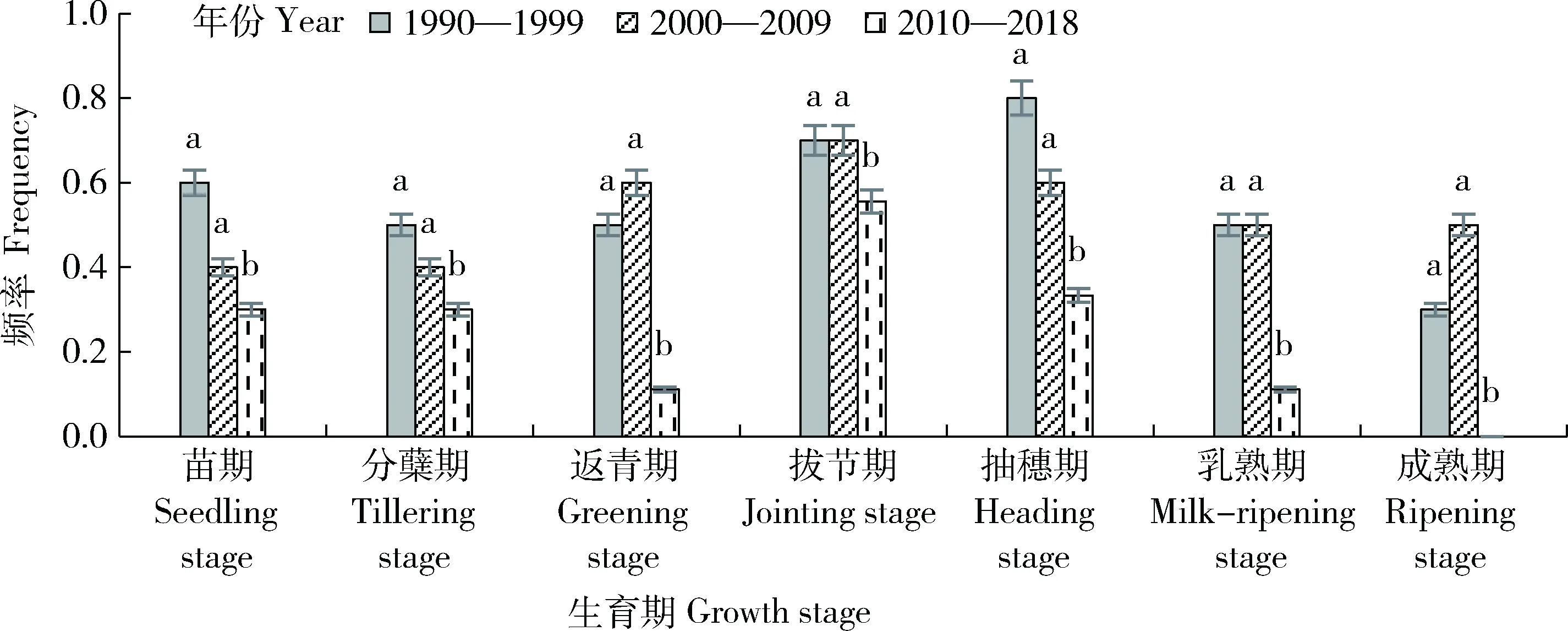

由图2可知,冬小麦在需水关键期也就是拔节期和抽穗期易发生旱灾。1990—2018年,冬小麦拔节期旱灾发生频率为0.7,抽穗期旱灾发生频率为0.6,研究区春季降水少且蒸发强烈,这一时期冬小麦需水量占生长总需水量的65%以上,旱灾的出现导致冬小麦的正常水分需求无法满足。冬季干燥且降水少的气候特征使得该地区极易发生秋冬连旱,1990—2018年,冬小麦苗期、分蘖期以及返青期出现旱灾的频率均在0.4左右,这些时期旱灾的出现使得冬小麦蔫黄,分蘖数量少、质量低,易形成弱苗不利于后期正常生长。随着降水的增多,冬小麦乳熟期和成熟期旱灾发生频率下降。从不同年份阶段来看,1990—1999年与2000—2009年小麦生育期内旱灾发生频率无显著差异,2010—2018年冬小麦各生育期旱灾发生频率较1990—1999和2000—2009年呈显著下降趋势;与1990—1999年相比,2010—2018年抽穗期旱灾发生频率下降0.5、返青期和乳熟期旱灾频率下降0.4。

不同小写字母表示在同一生育期各年份之间差异显著(P<0.05)。Different lowercase letters in the same growth period indicate that the difference reach a significant level (P<0.05) among different years.图2 不同时段河北省冬小麦旱灾发生频率Fig.2 Drought frequency in different growth stages of winter wheat in Hebei Province

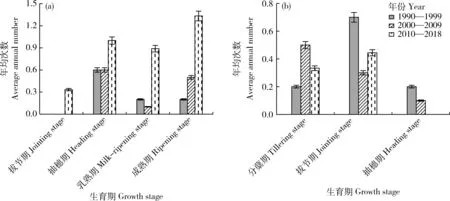

由图3可知,风雹灾主要发生在冬小麦的抽穗期、乳熟期和成熟期且各生育期风雹灾次数随时间推移呈现上升趋势。1990—2018年,研究区内抽穗期风雹灾次数为21.0次,占到总次数的38.89%,乳熟期发生次数占比为20.37%,成熟期发生19.0次占总发生次数的35.19%。1990—1999年,冬小麦生育期内风雹灾害年均次数为1.0 次/年,主要集中在抽穗期、乳熟期和成熟期;2000—2009年,冬小麦风雹灾年均次数为1.2 次/年,成熟期发生频次增多;2010—2018年冬小麦生育期内风雹灾年均次数为3.5次/年,除冬小麦抽穗期、乳熟期和成熟期受到影响之外,拔节期发生风雹灾害的次数也在增加。

冬小麦的分蘖期和拔节期遭受低温冻害最为严重,研究期27次低温冻害有10次发生在分蘖期、14次发生在拔节期,2000—2018年,冬小麦遭受低温冻害次数呈减少趋势,2014—2017年多数地区冬小麦未遭受低温冻害。2000—2009年,分蘖期发生低温冻害的年均次数为0.5次/年,比1990—1999年多0.3次/年,而2010—2018年下降至0.3次/年,这表明气候变暖趋势下持续低温现象有所减少,而初春的频繁冷空气及寒潮使得2010—2018年拔节期的低温冻害发生次数比2000—2009年增加0.1次/年,此时冬小麦植株生长旺盛且抗寒力下降,易造成产量损失。1990—2018年,抽穗期低温冻害发生年均次数持续减少。

图3 不同年份河北省冬小麦生育期内风雹灾(a)和低温冻害(b)年均次数Fig.3 Average annual number of wind-hail (a) and freezing injury (b) during the growth periods of winter wheat in Hebei Province in different years

2.2.2其他灾害

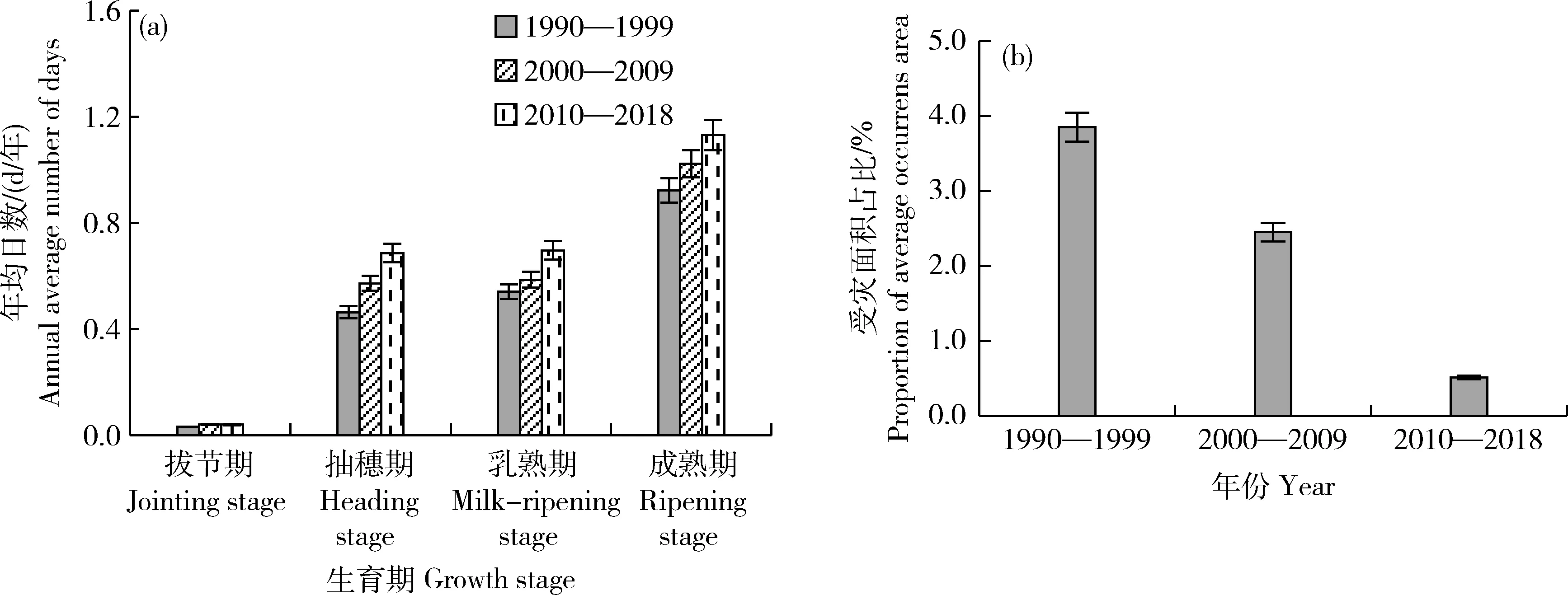

由图4可知,干热风主要集中在冬小麦抽穗期、乳熟期和成熟期,研究期内年均日数分别为0.6、0.6 和1.0 d/年,成熟期干热风年均日数最多。1990—2018年,冬小麦各生育期干热风年均日数均呈现增长趋势。1990—1999年,冬小麦生育期内干热风年均日数为2.0 d/年,2000—2009年干热风年均日数增长至2.2 d/年,2010—2018年冬小麦生育期内干热风年均日数达到2.6 d/年。

随着农药害虫防治水平的提高,研究期内冬小麦病虫害受灾程度不断降低,1990—1999年,抽穗期病虫害平均发生率为3.85%,而到2010—2018年抽穗期病虫害平均发生率仅有0.51%,病虫害对冬小麦的危害大大减轻。

图4 不同时期河北省冬小麦其他灾害年均发生日数(a)和作物病虫害发生面积占比(b)Fig.4 Annual average number of days (a) and proportion of average occurrens area (b) of other disasters of winter wheat in different periods in Hebei Province

2.3 冬小麦生育期不同灾害发生的区域特征

2.3.1主要灾害

1990—2018年,冬小麦生育期内不同灾害的发生具有明显的地区差异,由表3可知,全省各地冬小麦旱灾频率均处于较高水平,中南部地区更易出现旱灾。冬小麦苗期至分蘖期,廊坊市、保定市、沧州市、石家庄市和衡水市的旱灾发生频率高于其他地区。在旱灾发生最频繁的拔节期,廊坊市、保定市、沧州市、石家庄市以及邢台市旱灾发生频率高达0.6;抽穗期沧州市(0.5)、廊坊市(0.4)以及保定市(0.4)的旱灾发生频率仍高于其他地区。除受降水分布影响,旱灾发生频率与当地的灌溉水平也有关系,有效灌溉率越低,旱灾发生频率越高,沧州市、石家庄市和廊坊市的有效灌溉率较低,分别为47.54%、51.52%和53.06%,这些地区都是旱灾发生频率较高的地区。

表3 不同地区冬小麦各生育期旱灾发生频率Table 3 Drought frequency in different growth periods of winter wheat in different regions

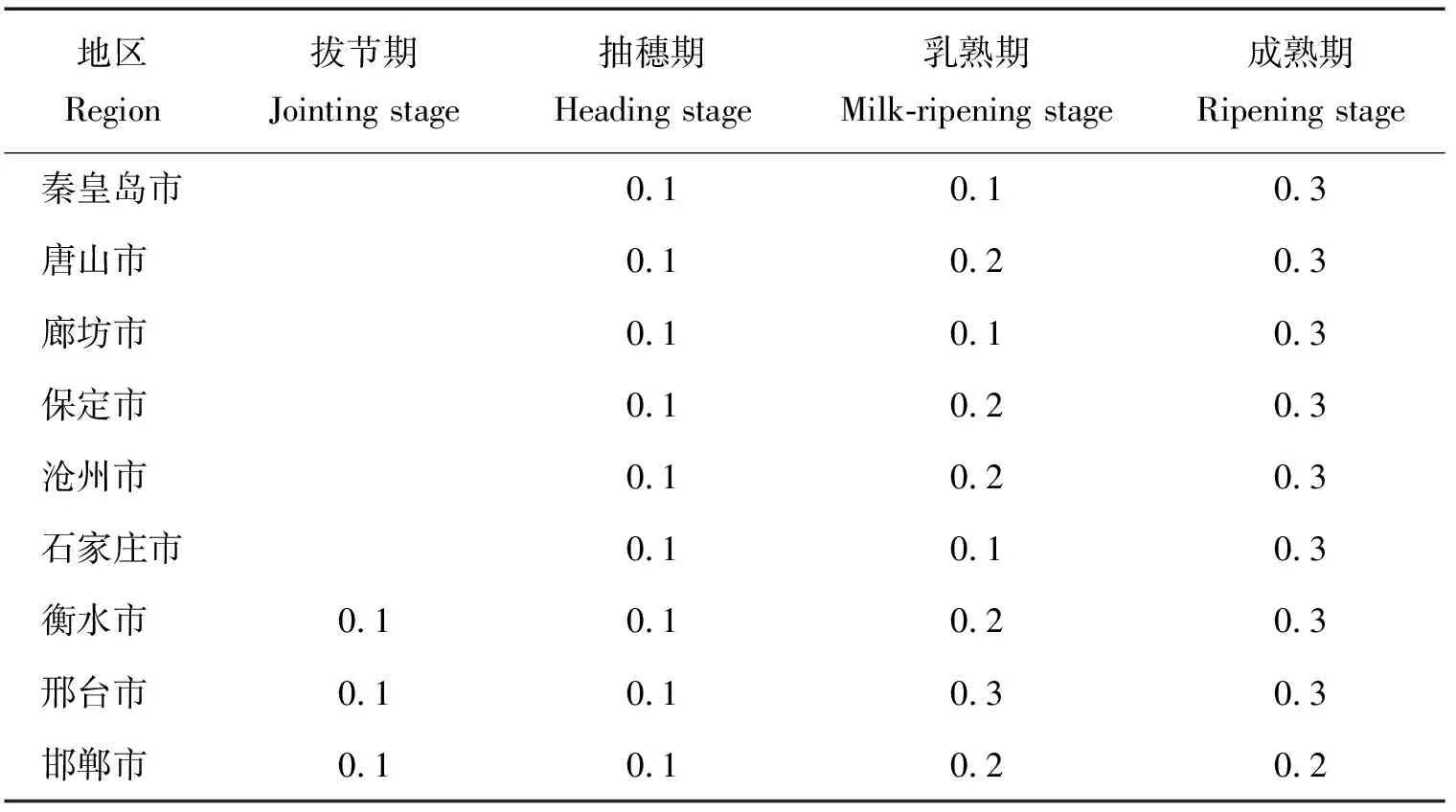

由表4可知,风雹灾发生随冬小麦生育期推移由南向北推进,邢台市发生最为频繁。1990—2018年,衡水市、邢台市和邯郸市等南部地区风雹灾发生时间较早,出现在冬小麦的拔节期,年均次数约为0.1次/年。随着冬小麦生育期的推移,风雹灾发生区域扩展至石家庄市等中部地区,抽穗期多数地区遭受风雹灾年均次数约为0.1次/年。乳熟期邢台市风雹灾害发生年均次数处于较高水平,为0.3次/年。成熟期各地风雹灾害发生较频繁,其中邯郸市风雹灾害发生年均次数最低,为0.2次/年。整体来看,邢台市冬小麦各生育期内风雹灾发生次数较高。

表4 不同地区冬小麦各生育期风雹灾年均次数Table 4 The average annual number of wind-hail in different growthperiods of winter wheat in different regions

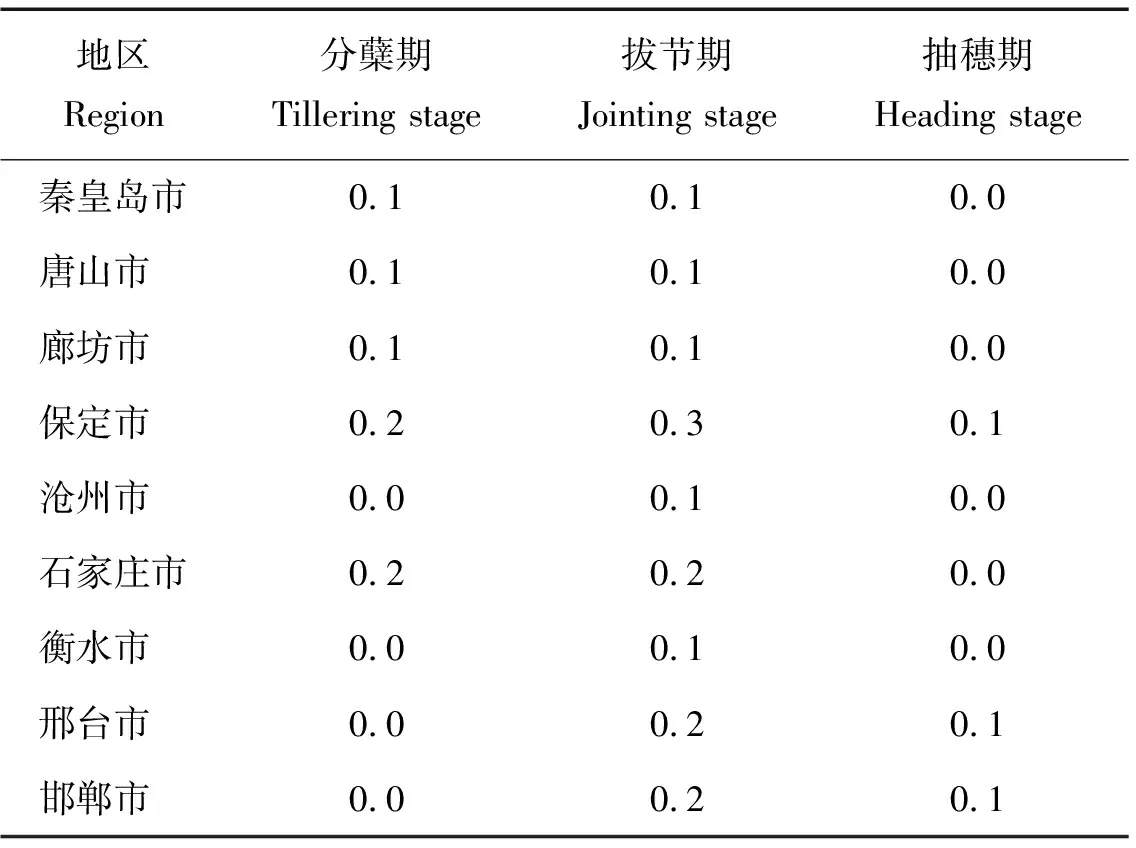

由表5可知,全生育期内西部地区低温冻害发生的年均次数较多,南部地区拔节期低温冻害发生的年均次数较多。1990—2018年,冬小麦分蘖期石家庄市和保定市低温冻害发生的年均次数为0.2次/年,远高于其他地区。拔节期保定市(0.3次/年)和石家庄市(0.2次/年)低温冻害发生年均次数仍保持较高水平,邯郸市、邢台市、衡水市和沧州市低温冻害年均次数分别增加至0.2、0.2、0.1和0.1次/年,表明这些地区拔节期相比分蘖期更易发生低温冻害。抽穗期各地区低温冻害极少发生,年均次数约为0.1次/年。

表5 不同地区冬小麦各生育期低温冻害年均次数Table 5 The average annual number of freezing injury in differentgrowth periods of winter wheat in different regions

2.3.2其他灾害

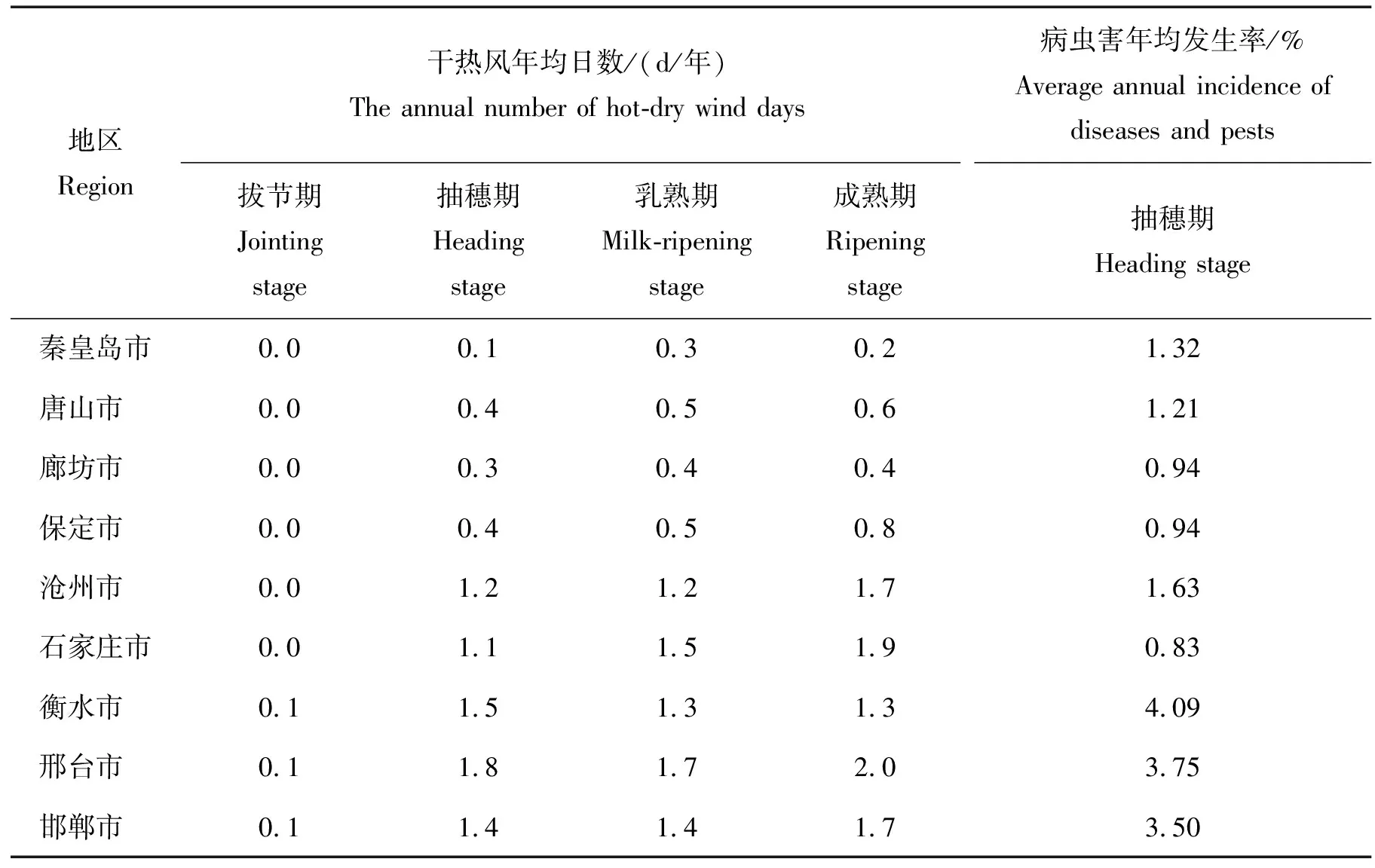

由表6可知,干热风年均日数由北向南递增,河北省中南部为干热风发生的高值区。1990—2018年,衡水市和邢台市等中南部地区在冬小麦拔节期出现干热风但年均日数较少,抽穗期沧州市、石家庄市和衡水市等中南部地区年均干热风日数超过1.0 d/年,其中邢台市达到1.8 d/年,成熟期秦皇岛市、唐山市、廊坊市和保定市干热风日数虽有一定增多但幅度较低,中南部地区干热风日数水平仍旧保持较高水平。

1990—2018年南部地区病虫害年均发生率较高,其中衡水市最高可达4.09%,其次邢台市为3.75%、邯郸市为3.50%,廊坊市、保定市和石家庄市病虫害受灾程度较轻,病虫害年均发生率<1.00%,秦皇岛市、唐山市和沧州市病虫害年均发生率在1.00%~2.00%。

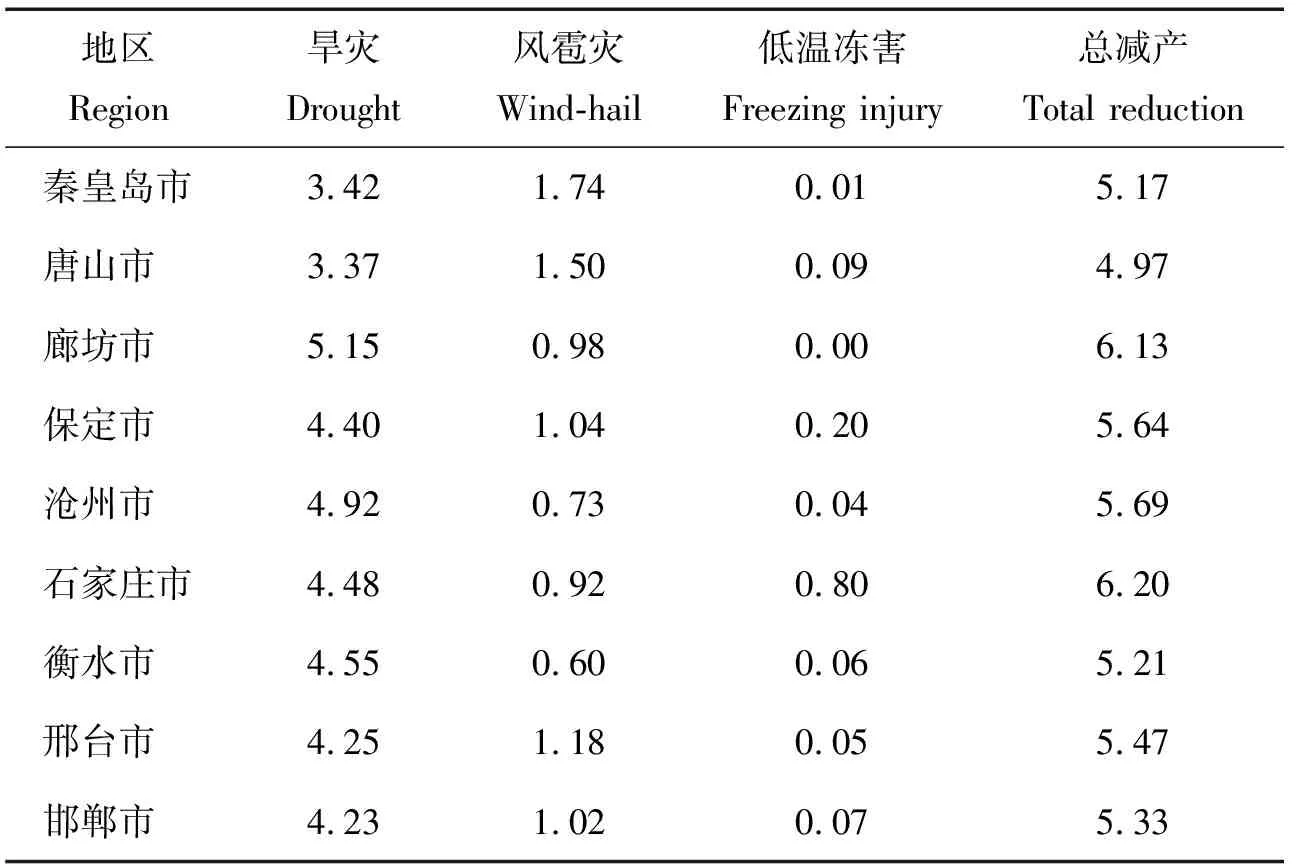

2.4 主要灾害对冬小麦减产估算分析

由冬小麦不同灾害发生情况以及实地调研可知旱灾、风雹灾和低温冻害3种主要气象灾害对冬小麦产量造成严重影响。由表7可知,旱灾对冬小麦减产的贡献率最大,冻害贡献率较低,中南部地区冬小麦减产水平较高。唐山市和秦皇岛市旱灾年均减产比例较低,分别为3.37%和3.42%。其他地区年均减产比例介于4.00%~5.00%,其中廊坊市减产最为严重达到5.15%。秦皇岛市和唐山市的冬小麦风雹灾年均减产比例分别达到1.74%和1.50%,邢台市、邯郸市和保定市年均减产比例都达到1.00%以上。相比之下,衡水市减产比例仅为0.60%。石家庄市冻害受灾情况最为严重,年均减产比例为0.80%,保定市也是受灾严重的区域,年均减产比例为0.20%,其他地区减产比例不足0.10%。从整体来看,石家庄市和廊坊市冬小麦减产比例处于较高水平在6.00%以上,其他地区减产均在5.00%左右。

3 讨 论

灾害灾情数据充分反映了农作物在自然和人为综合作用下受灾的真实情况,即采取一定有效的防灾措施前提下冬小麦的灾害发生情况,但以市为统计单元分析冬小麦不同生长阶段发生的局部性灾害发生频率,尺度较为宽泛可能会存在统计偏差,孕灾环境脆弱性以及防灾减灾能力等呈现区域差异特征,

表6 不同地区冬小麦各生育期其他灾害情况Table 6 Other disasters in different growth periods of winter wheat in different regions

表7 不同地区冬小麦主要灾害年均减产比例Table 7 The average annual yield reduction rate of major disasters of winter wheat in different regions %

以实际灾情记录为基础的更小尺度上的灾害发生规律值得进一步研究。另外,依据灾情数据记录的灾害程度、受灾和成灾面积可计算不同灾害导致的冬小麦减产比例,但这在一定程度上忽略了多种灾害迭加影响的作用,估算的减产比例可能偏低。

气候变暖背景下北方地区干旱趋势加剧[23],但是根据灾情数据分析冬小麦旱灾发生频率呈下降趋势,一方面与冬小麦需水量呈显著减少趋势有关[24],另一方面说明目前农业生产中出现干旱时,灌溉、节水种植和地膜覆盖等抗旱减灾措施的实施可以减少冬小麦受灾[25-26],如河北省耕地有效灌溉率由1990年的57.3%提升至2018年的68.8%,灌溉水平的提高增强了冬小麦抵御旱灾的能力,不同科学技术投入减缓冬小麦受灾作用程度存在差异,对其定量化可为作物防灾减灾提供更有针对性的参考建议。

气候变化背景下强对流天气增多,位于北方多雹带的河北省风雹灾害发生频率出现增加趋势[27],风雹天气来势猛且强度大,不及时采取预防措施会导致冬小麦受灾严重。冬小麦低温冻害受灾次数年际间差异不显著,但其确实存在下降趋势,这与冬春季冻害发生次数减少有关[28],同时与采取的人为防御措施密切相关,如河北省示范推广的冬小麦—夏玉米“双晚”种植模式通过适当推迟冬小麦播种时间实现生育期优化配置,促进植株根部发育提高抗冻能力与水热利用效率可以有效适应气候变暖、减少受灾[29-31]。干热风年均日数呈持续增长趋势,但趋势不明显,与前人研究结果一致[32-33],应预见性地采取措施减少干热风日数增多对冬小麦产量造成的不利影响。人为干预下病虫害发生率不断降低,南部地区适宜的温度促进害虫的繁殖,对冬小麦的危害更为严重。

4 结 论

本研究分析河北省1990—2018年冬小麦生育期不同灾害发生规律,比较冬小麦主要灾害减产比例,得出以下结论:

1)河北省冬小麦生育期内灾害主要包括旱灾、风雹灾、低温冻害、干热风与病虫害。旱灾多发生在冬小麦拔节期和抽穗期;风雹灾集中发生在抽穗期、乳熟期和成熟期;低温冻害多发生在分蘖期和拔节期;干热风集中在抽穗期、乳熟期和成熟期;病虫害多出现在抽穗期。

2)1990—2018年,冬小麦生育期内旱灾发生频率呈下降趋势,风雹灾次数与干热风日数呈现增长趋势,低温冻害发生次数与病虫害受灾程度持续下降。

3)中南部地区更易出现旱灾;风雹灾随冬小麦生育期由南向北推进;西部地区全生育期低温冻害年均次数多,南部地区拔节期低温冻害年均次数多;干热风年均日数由北向南递增;南部地区病虫害年均发生率较高。

4)旱灾对冬小麦减产贡献率最大,低温冻害贡献率较低,中南部冬小麦减产水平较高。