日本高校与区域协同发展举措及其启示

2021-12-22罗萍卓泽林

罗萍 卓泽林

摘 要:进入21世纪以来,日本社会持续少子化与老龄化,都市圈发展“极化”现象日益凸显,地方大学面临着严峻的生存考验。在剧烈变动的社会形势之下,由复合的要素交织在一起的区域发展问题很难再被单独解决,这已经不仅涉及高等教育发展问题,更涉及到经济与社会发展问题。在这样的背景下,日本大学与区域相互采取了一系列举措,共同推动改善区域发展问题,培养区域人才。到目前来看,其已成为日本广泛化且系统化的发展现象,日本大学“第三职能”的色彩逐渐浓烈。本研究便是重点关注其实施举措,并试图从中汲取有益经验。

关键词:日本;高等教育;互动协同;“第三职能”

一、协同发展缘起

日本大学深受美国与德国高等教育发展影响,其社会服务职能在诞生之时就已经萌芽,具有独特的超前性特点,具有从封建性向资本主义化迅速转变的特点,并且深受政府推动影响。[1]早在1947年日本颁布的《教育基本法》与《学校教育法》就指出,社会应尊重教育的学术自由,学校要培养个人实际生存能力与职业能力。在20世纪70年代中期,伴随着人口对高等教育需求和供应的变化影响,高等教育迅速实现了市场化与大众化。且伴随着集中于解决高等教育的运营和管理上问题的国立大学与公立大学法人化政策的推进,大学的市场化特征越来越明显。尽管随着社会环境的不断变迁,大学参与社会发展的合作机制也开始慢慢生发出了不同的变形,但其具有高度相关性的发展脉络,为后期全面化与系统化开放的协同发展格局形成,奠定了一定的资源基础与机制基础。

与日本产学官合作相比,日本大学与区域的协同发展是一项相对较为迟缓的大学发展措施,其伴随着“地区意识”的觉醒而兴起。随着21世纪日本文明转换期的到来,日本社会持续走向少子化与老龄化,已基本进入了“大学全入时代”,尤其在地方,高等教育机构备受影响而逐渐萧条,此时,日本大学与区域的互动行为开始显现。2000年,小渊政权下《地方分权一览法》(地方分権一括法)第475条被修改,中央和地方的关系从“上意下达”正式转变为“对等与合作”,拉开了地方分权改革的序幕。这标志着日本不再着眼于追赶欧美的“追赶跨越式现代化”,而要开始试图通过构筑独特的日本式公共国家,使自己成为一个全新的地方主权国家。[2]国家和都道府县以及市町村等自治体形成了平等关系,政府进行的机关委托事务等被废止,国家将大幅度的权限移交给都道府县与市町村,地方政府可按照自己的意愿推进城市建设。地方也就“地区再生”等目标挖掘自身所面临的课题,提高了对大学的强化和活用意识。另外,日本通过五次“首都圈基本计划”以及四次“全国综合计划”等的实施,以及安倍政权更是直接强调“地方创生”,制定“一亿总活跃社会”政策等,强调创造人人都能在家庭和职场活跃的社会。由此,发展目光越来越聚集在地方,试图为地方带去人力资本,尤其是大学生这一初始人力资本。而日本大学内部的协同发展举措,与包括法律更改在内的外部环境一起,几乎在同一时期互相必要地、正式地进行了。随着日本“大学全入时代”的到来和“大学法人化”等的影响,不仅是以往的教育和研究,必须致力于区域服务也被纳入了“大学改革”的视野。

随着“地区时代”的到来,“协作”的概念开始渗透到了日本,日本从“统治”演变为“治理”(协治),大学成为了地区发展的重要合作伙伴。即是“居民、NPO、事业者、专家、政府职员、地方政治家、大学等主体形成网络共同体,不仅对政策决定及其实施产生影响,而且也要成为其进程的承担者”。反过来,“协作”的出现代表行政独占公共活动的时代已经结束,产学公与非营利组织等各公共部门进入了互补共同支撑公共活动的时代。这样,大学作为“新公共时代的一员”或“合作伙伴”,开始出现在了地区[3],大学转变向区域建设的范例也开始增加。于是,在国家的教育改革、社会需求与新研究领域开发的长期推动下,大幅改变了传统的日本大学在社会所扮演的功能与角色。如果说日本的20世纪是追求物质丰富的时代,而21世纪,日本正在力求打造一个能够实现人的内在丰富、心灵丰富的时代。从行政主体转变为区域主体、居民主体,区域与大学的共同携手,实现展开由居民为居民的自主性城市建设,以形成“物质丰盛的社会”。

二、日本大学与区域协同发展举措经验

(一)政府积极辅助推动发展,协同引导角色凸显

日本是后发外生型现代化的典型代表,其高校与区域的互动发展等社会服务职能建构历程,有着明显的政府行为色彩。日本文部科学省在2006年《教育基本法》以及2007年《学校教育法》的修改中,重新定位与明确了大学将教育与研究的成果广泛地提供给社会,为区域社会发展服务的“第三职能”得到发展。其中,日本广泛意识到“区域与学校的协同发展”,并且作为后来以“地方创生”这一政府政策为代表的“地区活性化”的一环,是从2011年度文部科学省实施的“大学地方知识中心的整备政策”(地知の拠点整備事業,Center of Community,COC)而开始的,正式将“大学通过加强与地区社会的合作解决地区课题”以及“地区振兴政策立案于实施”纳入视野。在该政策中,大学无论在人才培养、学术研究、社会服务等任一项目上,都要以“区域志向”的發展观点为基础,为充实地域社会发展和解决地域所面临的课题,作为重要的社会资源承担区域发展而服务。2013年文部科学省通过了52个项目(56所大学),2014年通过了25个项目(26所大学)并进行资助。从2015年度开始,以向首都圈的一极集中和年轻人从地方流出人口等为背景,该政策改组为“地方知识据点大学的地方创生推进政策”(地知の拠点大学による地方創生推進事業,COC+),目的也变更为“推进地方的大学群和地区的自治体、企业和NPO、民间团体等间的协作,培养自己所在地区产业人才等,担负区域的人才培养”。“COC+”政策于2015年通过了42个项目(256所大学),2017年统一对“COC”于2013、2014年选定的项目以及2015年“COC+”再选定的项目进行统一组织与资助,并实施中间评价。[4]

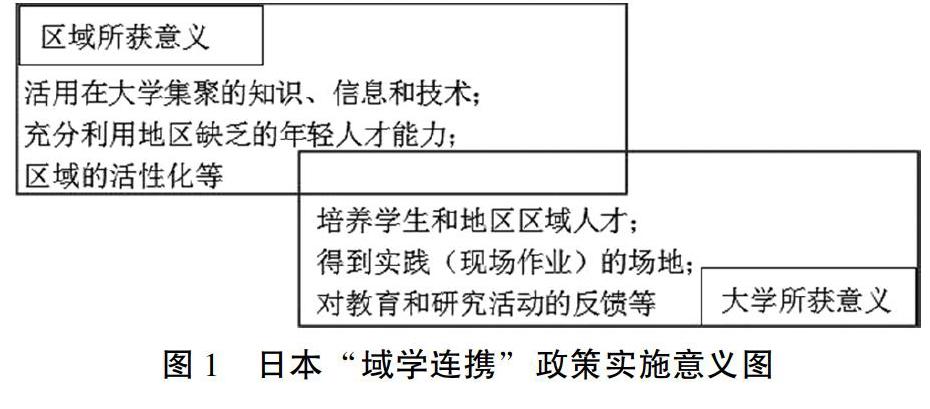

另一方面,日本总务省于2012年开始在全国范围内实施的“域学连携”(“区域与大学协同发展”)政策也是一个重要开端。所谓“域学连携”,是指大学生和大学教员进入地区的现场,与地区的居民和非营利组织等一起,持续致力于区域的课题解决和地域建设,着眼于地区的活性化和人才培养,其实施意义可以表示为图1。[5]2012年度,总务省共资助了15个项目,分为“城市农山渔村交流型”“多所大学合作型”“受灾地区复兴支援型”三类;2013年度资助了16个项目,分为“中期滞留型+集训型”“中期滞留型”与“集训型”三类;2014年,其将重点放在支援“建设滞留型”的活动上,共资助了5个项目。[6]在这样的背景下,很多大学与地区都使出了浑身解数,以具体问题为协同导向,开展着有趣而实用的协同工作。

对于推进实际协同举措的落地,日本政府的辅助角色起到了重要的积极促进作用。政府不断从管理走向了治理,其角色也转变为辅助与引导角色,以协调应对国家与地方以及行政与居民的关系。细看日本推进区域创生成功的政府行为,有某些共通的特质,比如:人才培育的内外网络充足、执行力高、分权制度明显、区域经济循环结构完备、有引导年轻人进入系统的引导措施、不过问细节而是在背后做风险管理、不滥用国家政策资源、用数字做好现状的分析等。日本政府面临着一方面制造业和工业发展受制于劳动力减少和人口结构的变化,另一方面学生都想上都市圈内的大学,资源一度集结,政府起到了强有力的引导作用。通过各项法律与政策的颁布试图拉拢大学与区域的发展关系,以点带面或向外辐射,削弱大学都市圈一极的集中发展,帮助地方大学走向振兴,带动地区经济与产业发展,大学也更明确自身区域服务功能。

(二)设置专门的学院等平台,协同机制逐渐健全

伴随着相关政策的实施,日本有越来越多的大学开设了专门的学院、学系或学科等,采用文理融合型、跨学科型的发展模式,形成了区域人才培养的专门教育与研究组织。从1996年公立大学高崎经济大学设立“地域政策学院”(地域政策学部)开始,到2000年,日本国立、私立大学也相继开始设置学院等平台。其名称不一,有地域创造学院、创生学院、区域资源创成学院、地域设计科学院、都市科学院、地域科学院、国际区域学院、区域教育文化学院、人间社会学院等。这一类学院学科的就业率在2015年达到83.1%,另外11.6%升学,5.3%为其他。[7]特别是在2016年,与国立大学法人第三期中期计划相关的地方创生相关的改组进行后,标榜与当地合作的爱媛大学社会共创学院等10个区域系的新学院诞生了。根据2017年的相关调查,658所参与调研的大学中有497所大学开设了“地域连携”的相关组织或机构,占比77.1%,269所参与调研的短期大学中有176所设立,占比68.5%。[8]关于设置的方法,有对现有的学院进行再编的,有作为通识教育组织改革的一环而设置的,也有为了在通识教育上收集资源而新设置的,方法各有不同。这一类学院等平台集中了来自校内外的多个学科领域或组织的教员,致力于区域发展与育人事业的摸索,从新组织的教育研究理念,到运营的重要事项,都进行了细致地讨论与规划。

而在地区,不管是国家层面,还是社会层面,各种各样致力于协同事业开展的组织在逐渐建立。有国家内阁府成立的城镇、人、工作创生本部(まち·ひと·しごと創生本部),地方创生事务局(地方創生事務局),地方创生推进室(地方創生推進室)等组织。也有1985年于东京都开始建设成立的一般财团法人区域活性化中心(一般財団法人地域活性化センター)等公共团体,其由全国47个都道府县政府、20个政令指定都市、23个特别区、769个市、923个町村政府、48个民间组织、6个地方团体,以及95个市长协会或町村协会,共计1931个组织组成的大型法人组织。[9]这些组织通过相关公益目的,致力于以下事业的开展:提供有关整个地区建设的信息调查与研究,有助于人才培养的研修及交流事业,以及对城镇建设的资助等。[10]另外,各地区也都在努力争取大学的教育与研究资源,开办区域工作室、区域研究机构等,或者直接吸引分校等,致力于人才入驻。

在推进大学与地区协同发展的过程中,促使大学和地区之间的相互接近的平台设置尤为重要,其要点在于:促进强关系性和弱关系性的联结融合;连接内外边界的有效性;培养主体资源的携带习惯;另外,不同时代和区域的各种主体带有不同资源,平台还可致力于扩充可利用资源、通过多种资源的新结合,以及促进各主体主体性的萌芽,促进自由思考与实践等。[11]注重其中的协调功能、活动多样性(通过更多地区居民参与的多种地区学校协作活动的实施)以及活动的持续性(持续、稳定地实施区域学校协作活动)三要素,支持地区居民参与合作,在尊重各自经验和见解的同时,致力于区域与学校的协同发展活动。[12]

(三)培养方案经由系统设计,协同区域共育人才

2005年4月《区域再生法》通过之后,2006年,日本内阁府开始与大学合作,开设了“区域再生系统论”这一科目,其打开了区域人才培养课程更为广泛化与系统化发展的大门;陆续开展与附近的大学进行共同开发和面向地域课题发现和解决的各种活动课程,将地区活动编入课程,或者直接设置自身所处区域的区域文化等教育课程,等等;通过设立一定的修学学分,推动学生进入区域学习与研究领域,并成为具有该领域相关证书的专业人才。大学开始选择“地区”作为实践的场所,使用项目式学习法(Project-based learning,PBL)等教学方法,以期待劳动力的调整、产业间的再分配,以及职业再训练等。

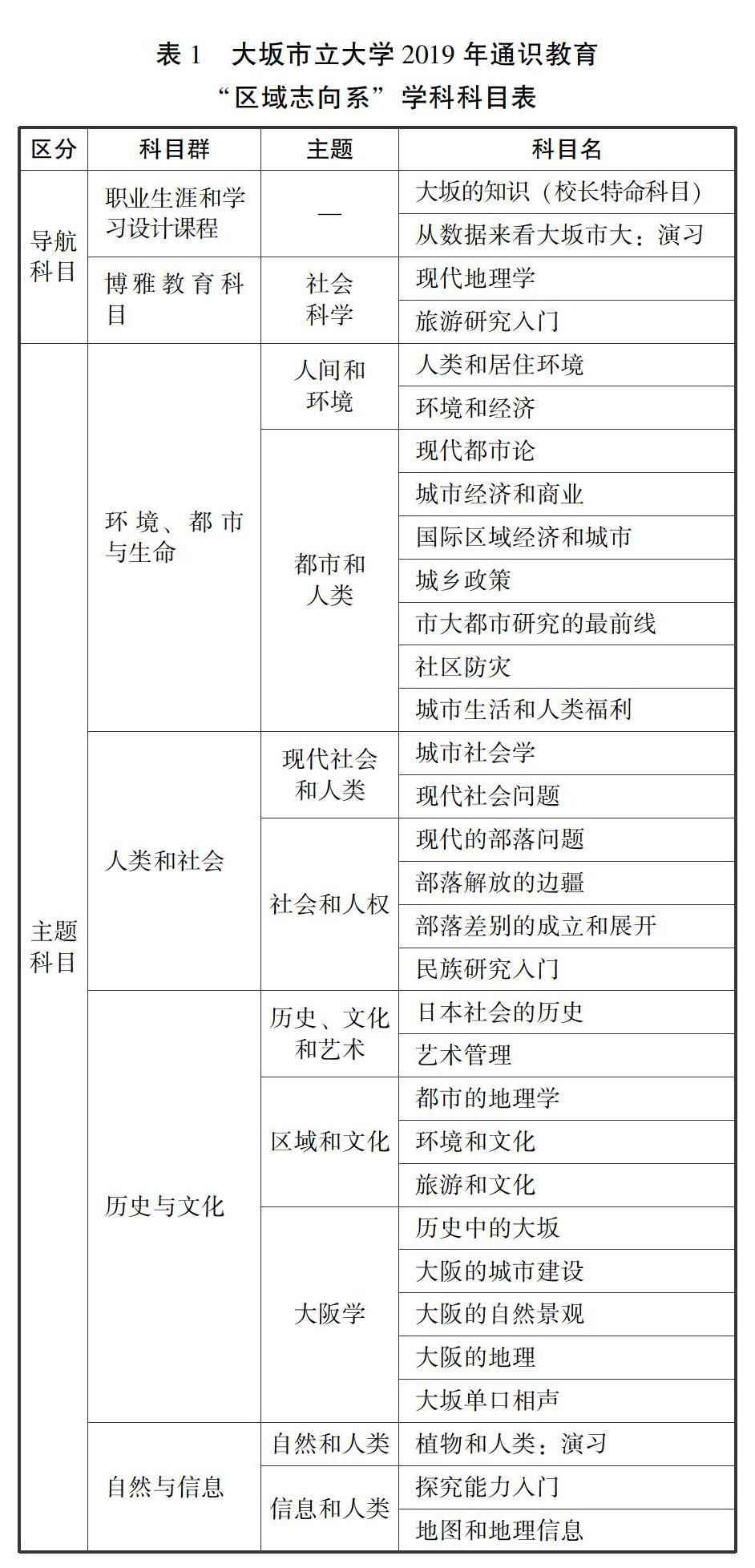

比如,东京大学开设了辐射全国乃至全球更为宏观的区域人才培养方案[13],而大坂市立大学[14]、千叶大学[15]等区域大学直接开设了与大阪、千叶等与本地相关的学习方案与课程,直接定向到本土区域人才的培养。其课程以必修、选修与选择性必修等形式出現,便于学生灵活选择。其中,对于地区和大学双方来说,由于是必修科目,所以每年都将有一定数量的学生参与,维持人员参与的持续性更容易实现与地区合作的持续性;与此同时,由于大学可以在数年的时间里与特定的地区维持联系,对于大学来说,将更容易积累相关教师与教学资源、经验与技能等。另一方面,设立了跨越学院与学科领域的通识教育课程的大学数量也在增加,诸如大坂市立大学的“区域志向系”等科目,如表1所示。[16]作为充实各学科专业学生的区域教育课程,在各学院等原有设定的与区域相关科目的情况下,初步认定适用于各学科领域的共通课题,以此开展与各学院等专业科目的连接,将这一类关于地区区域的教育提供给学校所有学科、专业的学生,以此形成与各学院的相通机制。由不同学院进行合作开授课程,确保参与人员的丰富性与多样性,不仅为学生提供广泛机会,还可以在全面授课的基础上进一步选择一批对区域发展感兴趣、有潜能的学生进行深入培养。

(四)重视区域的参与主体性,协同资源活性开发

从总务省的“域学连携”政策可以看出,其并非“学域连携”,而是将区域放在大学之前,以此凸显区域的主动性与主体性地位。其是试图重点帮助落实解决区域发展问题,尤其是地方区域问题,区域与大学同心协力、互相配合,从而达到协同发展的效果与目的。在日本看来,区域的开发与活性化发展,应从最小甚至最落后的地区开始进行,如果没有第一级区域产业界的活化,就不是真正的地方创生。于是,在日本的发展过程中,其协同活动基本延伸到每一块区域,它们都在参与着、行动着,这本质上是全国范围内的经济复苏与国力复苏活动。

大学一开始也并不拘泥于区域是否有资源,看重的是“将区域作为资源”的姿态,称其为“资源化过程”。所谓资源化过程,首先在于对区域资源的再认识,这一过程中,学生们发现在日常生活中容易被忽视却具有魅力的资源,并给予关注。其次,人和组织之间形成新联系,并赋予意义,以学生们对区域的访问为契机,地区各种各样的人和组织联系起来,从而产生“新的联结”,这又是发现新的资源或者将要产生新资源的起点之一。最后,将资源公之于众,带动区域整体的关注度,也带来更多的资源渠道。其资源化过程中的重要之处就在于对资源所包含的内容与范围等因情况而定,不一概而论,也不拘泥于既有感官,对于区域资源的理解可以来自当地的理解,即听取当地生产者的意见,也可以来自市场的理解,即通过消费者认识资源在市场上具有的价值,也可以来自与其他区域的比较理解,即通过其他区域的考察,重新认识该区域,并发现该地区被埋没的价值。[17]

三、对我国大学与区域协同发展的启示

(一)重视大学健全发展,政府辅助角色不可缺

在经济日益崛起的当下,我国对于大学发展的关注力度总体来说仍然不够,不仅存在区域发展不平衡状况、大学视野局限问题,也存在大学毕业生与社会需求不对等等问题。根据三螺旋理论来看,我国与日本类似,其大学发展模式偏向于“政府主导型”,但日本很好地融合了政府与大学的力量,通过大学自治性解决了大学与区域之间的隔化问题、大学发展之间的隔化问题,以及区域之间的隔化问题等。由大学自行决定与哪些区域进行合作,而有些资源优越的学校比如东京大学,其协作区域遍布整个日本,或者由地区提出与大学之间的合作,通过共同的研究课题或与其他区域采取相互竞争的形式争取更好的大学资源进行协同。其中政府的角色是辅助、筛选与督促的作用,尤其是在促进地方大学的发展问题上,政府颁布的一系列政策不仅是文教政策,更成为了国家政策,其背后是强烈的国家危机感,也是日本政府的前瞻意识体现。

政策形成既做到重视其内发化,也重视多样化。关于内发化,即不是直接挪用其他国家或示范地区的成功政策,而是以地方公共团体为首的地区自制政策,以吸纳区域发展的需求与自身功能意义上的“内发化”。其次,除了由政府行政制定外,还加上了地区多种主体的观点,力求政策的融会贯通,这些多样的主体自发致力于政策制定上的“多样化”。围绕该政策形成的“内发化”与“多样化”,使大学在地区建设中的作用得到了充分发挥。这是因为,在内发化中,专业知识是不可缺少的,作为专业知识供给源的大学,其作用必须得以体现,而大学作为与政策形成相关的重要主體之一,对多样化作出相应服务也是应有之义。[18]尤其是地方政府,可以将区域范围内的高校发展作为地方发展战略规划的重要内容,加大对区域内高校的支持力度。

(二)关注大学“第三职能”开发,走向开放一体化

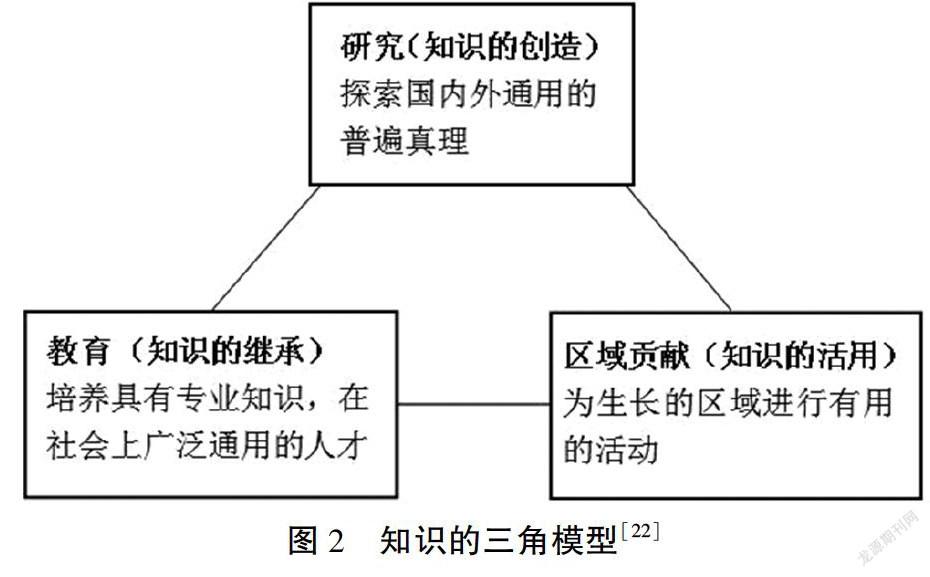

“大学须从体制到内容都进行根本改革,形成系统化与规模化的开放发展格局,只有这样才能使自身扎根于地区社会,同地区社会建立起一种密切的有机联系,为地区社会发展服务,同时也成为地区社会不可缺少的构成部分。”[19]我国大学生参与区域发展,多局限于课堂上的创业或就业指导,社会实践以见习为主,知识的活用度并不高,大学生的创造能力也并未得到有效开发。而在学校内,其与区域的协同多存在于两个模式,即产学合作教育模式以及校企科研合作模式,高校与区域内企业、科研机构共同开展的产学研合作,长期以来一直是我国高等教育与区域互动发展的主要载体[20],涉及范围有限。我国区域资源多样,而且同样类别非常丰富,为了进一步弥补大学资源的不平等关系,更高效、可持续地解决区域发展问题,大学更应该有责任担起社会发展服务责任。“作为探索与传播高深知识的学术组织,基于对大学使命的深切体认与大学职能的充分发挥,保证高等教育公平、质量与社会适切性,促进形成人类社会进步与可持续发展等一系列理念与实践组成的内容体系。”[21]有日本学者提出了大学的知识三角形模型,如图2所示,其将一贯的“第三职能”直接演变为区域服务,其是对于区域发展的直接重视,也是对知识的直接活用。

关注大学的“第三职能”开发也有助于增强区域间的联系,促进区域一体化发展。“区域一体化与区域协同发展之间存在显著的双正向互动关系,且区域协同发展对区域一体化的作用要强于区域一体化对区域协同发展的作用。”[23]我国政府也关注到了大学区域发展不平衡问题,开始重视地方大学发展,促进区域之间的协作与交流,比如京津冀区域以及粤港澳大湾区发展战略等,都是为了促使区域间资源的相互流通,破除资源不平衡问题。但同时我国区域内的行政力量也非常强大,区域之间的行政隔化严重,甚至互不参与,在诸如以上战略背景下,上层合作问题虽然缓解了,但下层却依然还处于相对茫然的状态。为了解决这一问题,单纯从行政的角度给予外部制度保护,或者只关注区域大学联盟外,没有关注到内发的、主动的发展需求与目的,也很难达到理想的效果。应该关注大学的社会服务能力的锻炼,将大学的社会服务功能作为媒介,从而带动区域间的交流与互动。并且,作为地区魅力的开发途径之一,从外部吸引不同的、新鲜的人际网络,加深与当地居民之间的羁绊,学生在区域的体验性学习中,通过对区域资源的研究,进一步加深了对区域社会的理解和关心,形成了对区域的自豪感或“本地认同感”,从而也将萌发对地区区域服务的意志与志愿。这样的区域化的活性发展过程,也是高等教育更好走向国际化的基础,通过解决某一类区域问题,以此联系更多具有同样类似区域问题的国家。区域化是一个坚定植根于尊重当地文化和背景差异的过程,为了避免过于区域化,整合是一种举措,但往往是相邻的、发展具有悬殊的区域间整合,而整合也有可能会导致发展的标准化和同质化。于是,如果能让不同主体致力于共同事业的开展,寻求到更多更广泛区域或大学或其他主体的帮助,便可以更好地形成区域一体化。

(三)调动地方区域积极性,提升落后区域发展

我国区域类型繁多,区域资源丰富,城镇化率近百分之五十,还存在着很多发展较为落后的地方区域,在这些落后区域,大学与经济的发展关系可能将不止大学、政府和商业这三大角力,可能还会存在其他更为重要的发展力量。[24]换而言之,对于落后地区的关注将会更为复杂,也更具挑战性,我国也仍然还有很多地方区域大学资源基本未渗入。跟日本类似,我国现在或未来也正在或者即将更明显地出现人口城市聚集现象,而毕业学生大多数也选择涌入大城市,地方的衰落同样岌岌可危,我们也需要尽快加大学生对区域的理解与认识。我国从2013年教育部等六部委制定的《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》开始,“校地合作”“校企合作”等应运而生,协同地方发展举措开始显现。但校地合作从校企合作中延伸而来,所以当前我国的地方与大学的协同仍然是以产业居多,签订的协议也以产业发展为基调,形式主要是科研开发、技术支持和学生实习,忽视了文化社会类专业的社会服务作用,且局限于单所大学,由大学进行联合的情况较少,主要是学校与产业区或与地方政府层面的对接,比如湘潭大学先后与各地方政府和高新园区签署战略合作协议[25]。

对于区域来说,大学的存在,对于升学、高等教育机会的区域间不均衡的纠正,时代和区域所需要的人才培养与供给,区域文化和产业创造与振兴,以及以年轻层为中心的定居人口以及交流人口的扩大与固定等方面都具有充分的价值。需要找准地区与大学的特征,进行因地制宜、因时制宜的合理开发与利用,以服务区域发展为业,从每个区域不断累积发展的角度出发,促进形成良好的区域经济循环结构,避免短板效应。有必要认识到,地方包含的可开创的研究与课题也不少,或许还具有从地方引导向世界性课题的持续型社会构建的转变意义,有困难但重要的社会课题研究,才是学术最需要的。比如,发现历史遗产等地方资源并活用于持续型社会的研究;地方人群使用经济负担少且方便的现代技术研究;地方生活方式的变革研究;地方社会的变革和社会资本、主体形成等的研究;以及地方区域内经济循环的激活及区域社会企业的相关研究等。以改革国民(居民)意识为前提,地区创生的基础在于用地方分权制度培育居民自治能力,培养能够串连跨域的人才组织,建立引导年轻人有力量、有效率地参与地区发展的地区经济循环结构。

(四)搭建多平台多渠道,促使协同走向高效化

大学与区域之间的主体,先从合作,走向需求与功能的匹配,再慢慢走向协同发展,在这一过程中,平台的打造尤其是实体平台的打造,其重要作用凸显。比如日本通过在地区建设“地区学校协同发展本部”(地域学校協働本部),收集地区的发展需求,转变为以地区区域为主体的协同发展过程。以孩子的成长为轴心,地区和学校形成相互合作伙伴关系,在相互交换意见与学习的过程中,谋求培养担负地区未来人才的同时,加深与地区居民的联系,推进构筑活性化自立的地区社会基础的“以学校为核心的地区”建设。将以往的个别活动进行“综合化、网络化”,整頓为有组织地、稳定地、持续地开展活动的结构。[26]

同时,在日本,公民馆、图书馆以及青少年教育设施等场所,都是加强区域宣传、吸引大学与大学生参与区域建设的根据地。而我国社会未重视这类机构的联合发展,大学也尚未有专门的机构致力于区域人才的培养,其学院与学科发展标榜分明,跨学科或者融合多学科的学院也少有设置。通过日本的发展历程与案例举措也能看到,大学与区域是可以很好地开展协同工作的,大学也并不是隔离于区域的城堡,对于大学教育与研究发展而言,或许区域能够提供的资源与服务更多。大学的“第三职能”通过解决区域发展问题,在帮助区域更好发展的同时,教育资源得到有效流动,帮助教育深层次发展,同时其也是锻炼学生问题意识、策划能力、行动能力、情报收集能力以及解决问题等多方面能力的重要契机。而让地区中一直没有过协作经验的人们聚集在一起,通过大学的加入,一起进行思维碰撞,创造出新的事物和价值,不管是设置在大学内还是区域内,这样的平台搭建都非常必要。

四、结语

综合来看,日本除了关注高校之间的协同、高校产学研之间的协同外,还在关注区域包括整个区域的生态环境、区域社区、区域产业之间的协同互动,是一种想要具体落实到区域每一寸土地、每一个个体上的协同举措。而这在我国还尚未形成一种有组织的、相对成熟的做法。社会问题从根本上来说是区域问题,而区域问题并不止于经济问题,“协同发展也不单单是为了经济,更是为了文化维度、资源平等、可持续发展等一些要素的实现”[27]。当前,我国高等教育面临转型发展的攻坚时期,国家相继出台《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》等一系列文件,试图推动高校进一步开放,与区域进行协同发展。这一举措体现了在经济飞速发展背景下,高等教育急需作出创新转变,大学的“第三职能”不能仅仅只体现在产学研机制的建设上,还需要得到更大程度的发挥,调动每一所大学以及每一位大学生的主体性与主动性,与区域发展的步调形成一致,相互协调与影响,以促进彼此之间的共同发展。

参考文献:

[1]龚云智.日本大学社会服务职能的形成与实现机制研究[D].大连理工大学硕士论文,2017:40.

[2]佐佐木信夫.作为地方主权国家实现日本的新生[EB/OL].(2013-04-10)[2020-02-10].https://www.nippon.com/cn/in-depth/a01801/.

[3]京都府政策企画部戦略企画課.「大学·地域連携のあり方に関する調査研究」報告書[R].京都:京都府立大学京都政策研究センター,2015.

[4]文部科学省.地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)[EB/OL].(2020-01-01)[2020-02-10].https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/.

[5]総務省.「域学連携」地域づくり活動とは[EB/OL].(2020-01-10)[2020-02-10].https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/chiiki/ikigakurenkei.html.

[6]総務省.「域学連携」地域づくり活動[EB/OL].(2020-01-10)[2020-02-10].https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/ikigakurenkei.html.

[7]河合塾.注目の学部·学科 第34回地域系[J].Kawaijuku Guideline,2016,7(8):55-72.

[8]株式会社 リベルタス·コンサルティング,文部科学省調査委託.平成29年度開かれた大学づくりに関する調査研究[R].京都:文部科学省,2018.

[9]一般財団法人地域活性化センター センターの紹介·アクセス[EB/OL].(2020-01-10)[2020-02-10].https://www.jcrd.jp/about/.

[10]一般財団法人地域活性化センター.平成31年度(2019年度)事業計画書[R].东京,2019.

[11]飯盛 義徳.域学連携プロジェクト[J].かながわ政策研究·大学連携ジャーナル.2014,12(7):16-17.

[12]京都府政策企画部戦略企画課.「大学·地域連携のあり方に関する調査研究」報告書[R].京都:京都府立大学京都政策研究センター,2015.

[13]東京大学 地域未来社会連携研究機構.教育プログラム[EB/OL].(2020-01-20)[2020-02-10].https://frs.c.u-tokyo.ac.jp/program/.

[14]大坂市立大学.実施事業一覧:CR副専攻[EB/OL].(2019-09-10)[2020-02-10].https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/4c/projects/cr/cr-minor/.

[15]都市と世界をつなぐ千葉地方圏の”しごと”づくり人材育成事業.教育プログラム[EB/OL].(2019-12-12)[2020-02-10].https://cocp.chiba-u.jp/education/index.html.

[16]大坂市立大学.地域連携センター 全学共通地域志向系科目[EB/OL].(2019-10-01)[2020-02-10].https://www.connect.osaka-cu.ac.jp/4c/wp-content/uploads/2019/10/b0267ad625b14d87ddf59e94f13aa158.pdf.

[17]遊佐 順和.地域に対する矜持の形成に関する一考察-大学教育における地域資源を活用した体験的学習に着目して-[J].日本教育学会第75回大会,2017(75):178-179.

[18]一般財団法人 日本開発構想研究所.橋本 武.大学地域連携による地方自治体の政策形成力のアップ ~そのために必要なこと~[J].大学改革と都市·地域の再構築に関する研究,2007(7):65-71.

[19]李守福.關于大学和地区社会关系的思考:兼述日本大学和地区社会的结合[J].外国教育究,1995(3):27-31.

[20]张振助.高等教育与区域互动发展论[M].南宁:广西师范大学出版社,2004:129.

[21]康乐.试论大学社会责任[J].中国高教研究,2012(4):26-29.

[22]杉岡 秀紀.大学と地域との地学連携によるまちづくりの一考察[J].同志社政策科学研究,2007(7):77-96.

[23]程皓,阳国亮.区域一体化与区域协同发展的互动关系研究:基于粤港澳大湾区及其腹地的PVAR模型和中介效应分析[J].经济问题探索,2019(10):65-81.

[24]PUGH R.Universities and economic development in lagging regions:‘triple helix’ policy in Wales[J].Regional Studies,2017,51(7):982-993.

[25]湘潭大学.校地合作[EB/OL].(2020-10-01)[2020-12-20].https://www.xtu.edu.cn/hzjl/xdhz/.

[26]文部科学省.学校と地域でつくる学びの未来[EB/OL].(2019-09-09)[2020-02-10].https://manabi-mirai.mext.go.jp/index.html.

[27]张静.高校教育融入区域发展的路径探析[J].陕西教育(高教),2018(10):33-38.

(责任编辑 陈志萍)