四川仪陇新发现的三处画像崖墓群

2021-12-17四川省文物考古研究院仪陇县文物管理所

四川省文物考古研究院 仪陇县文物管理所

仪陇县位于四川省南充市东北部,处于四川盆地北部低山与川中丘陵过渡地带,以低山为主,地势由东北向西南倾斜。境内山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。地貌以低山梁丘为主,山体切割较深,海拔高差300~793米。这种地貌为仪陇县崖墓的开凿提供了便利的条件。据第三次文物普查成果,该县境内共发现60余处崖墓群,主要集中在东汉至南北朝和宋代两个时期,还有少量为明代。

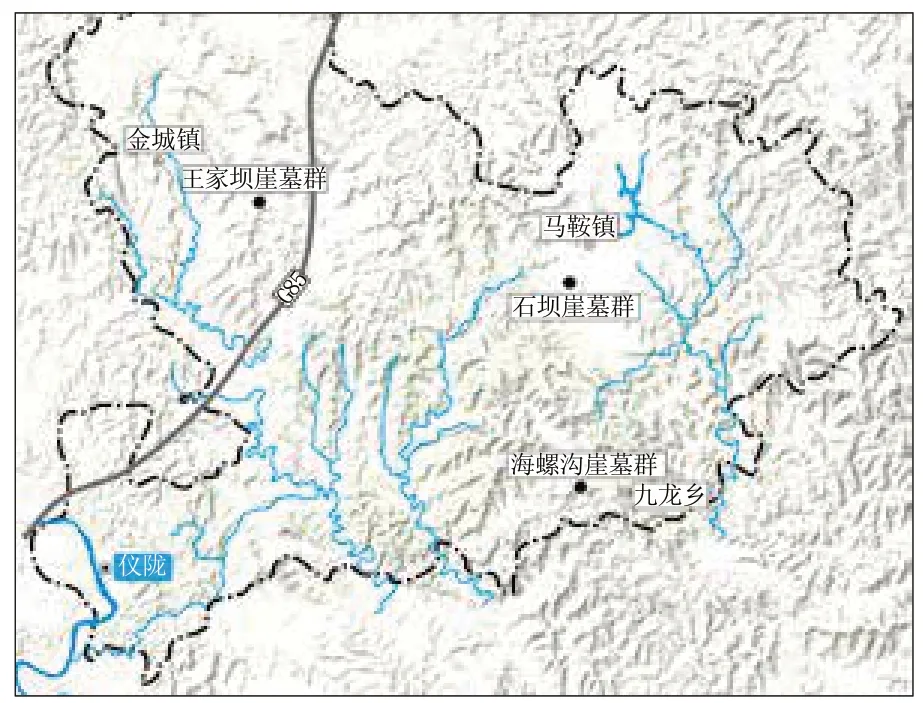

仪陇最早置县为南朝梁天监元年(502年),当时置隆城郡和仪陇县,郡县同治,均在今金城山顶。同时置大寅县,县治在今仪陇县大寅镇。梁大同元年(535年)置伏虞郡(今龙城寨)及安固县(营山县安固乡),大同中又置宣汉县(大罗乡)。西魏仍袭梁制。为进一步弄清仪陇县崖墓的分布状况、文化内涵、年代等问题,四川省文物考古研究院和仪陇县文物管理所联合对该县的王家坝、石坝、海螺沟三处崖墓群(图一)进行了重点调查,现将本次调查情况简报如下。

图一 仪陇县三处崖墓群地理位置示意图

一、王家坝崖墓群

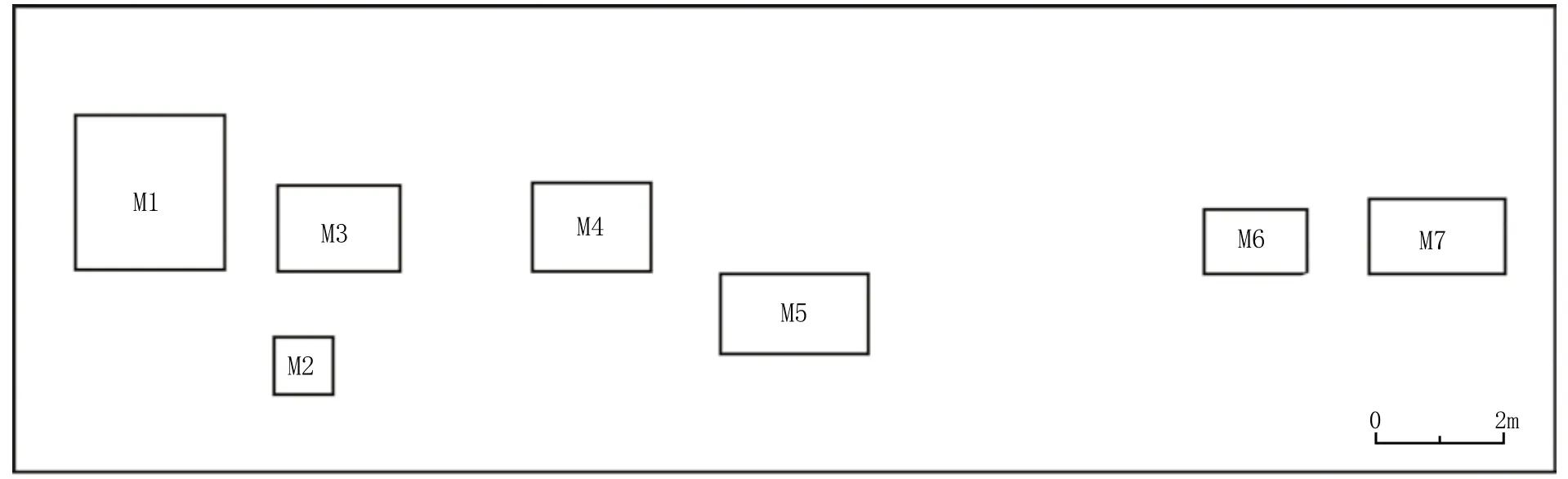

墓群位于仪陇县金城镇电光村北1.5千米,距离金城镇约3千米。一条乡村公路从其前部穿过,崖墓围绕山体呈一列分布,坐东北向西南,距地面1~3米,共发现崖墓7座(图二)。这7座崖墓,墓葬形制相似,均为单室墓,由墓道、甬道、墓室三部分构成。其中2座崖墓墓门可见雕刻。一座(M5)仅见墓门上部高浮雕的斗拱,另一座(M1)雕刻精美,现将M1的情况介绍如下。

图二 王家坝崖墓分布示意图

(一)M1

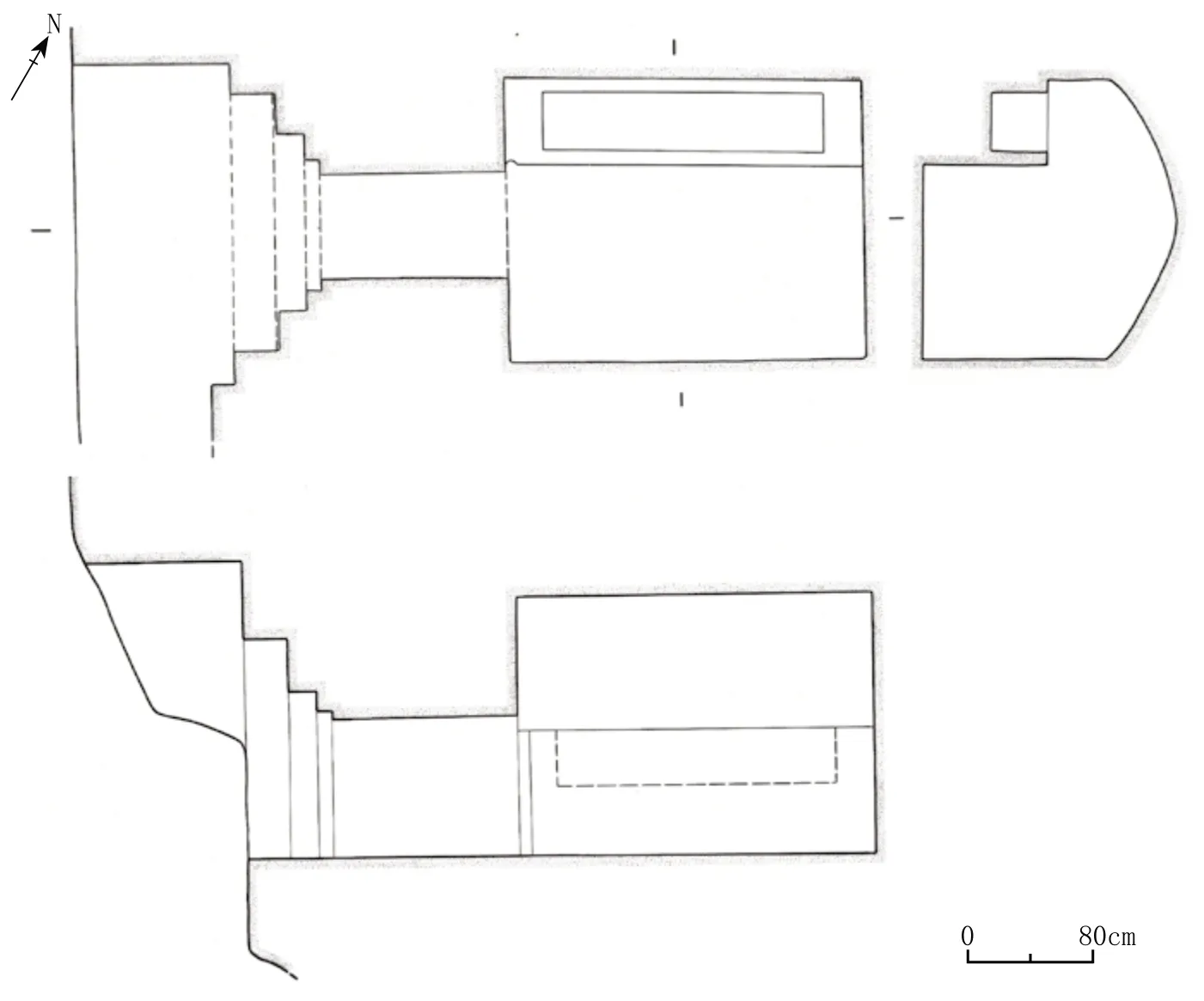

1.墓葬概况 处于墓群的最西侧,方向247°,全长5米。由墓道、墓门、甬道、墓室等部分组成(图三)。

图三 王家坝M1平、剖面图

墓道平面呈长方形,长1.2、宽2.26、高2.4米。在墓道下部近门框处的左、右两侧均高浮雕一兽,左侧墓道壁的中部线刻一跪坐人像。

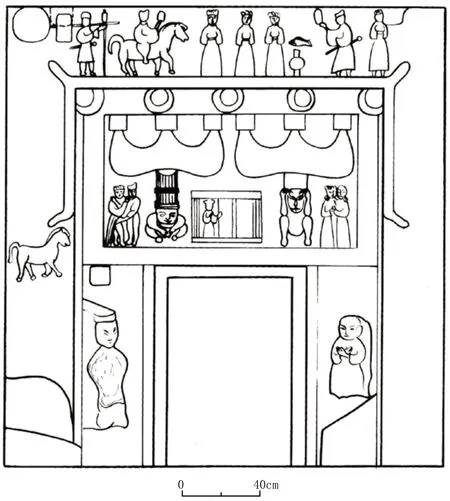

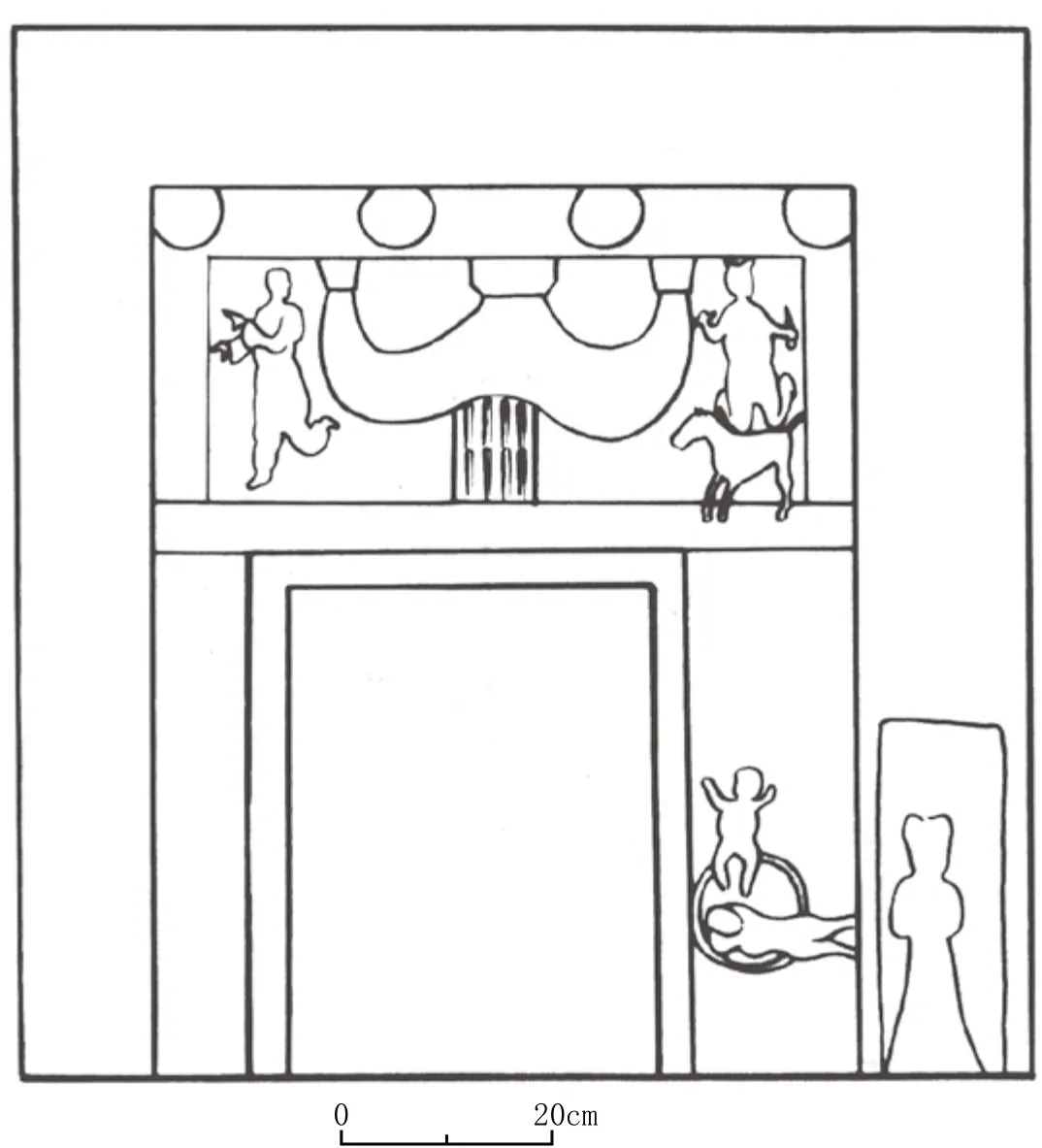

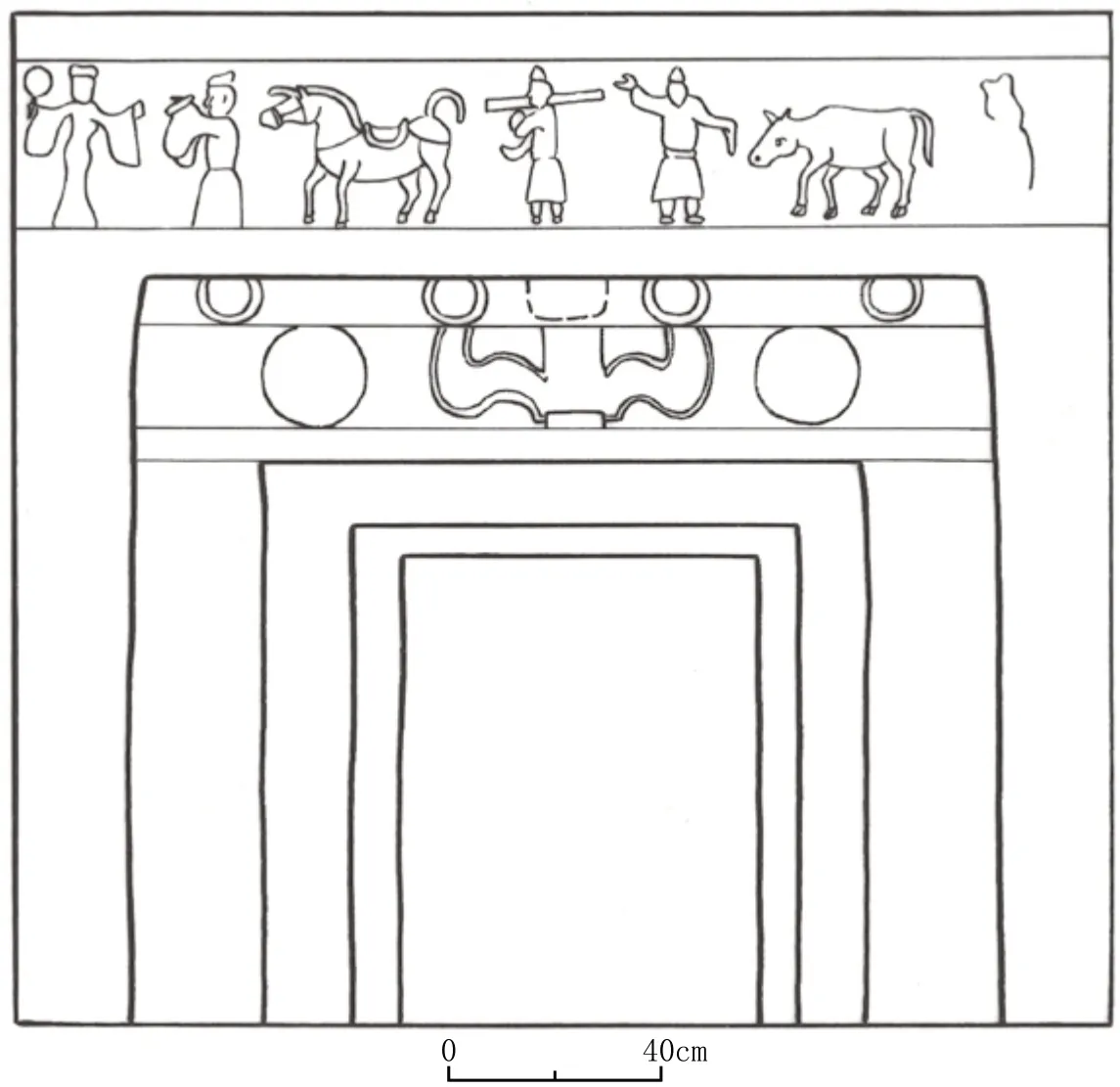

墓门立面呈长方形,为单层门框,门框宽0.84、现高1.04、墓门洞宽0.7、现高0.98米。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门周凿刻出抱框,两侧各圆雕一门吏。门顶部左侧雕刻方枋一个,承挑门额。门额位于门框之上,系采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽、屋面构成一面阔三间的建筑,四周留有边框,上部边框与枋重合。门额内雕刻两柱,左侧为束柱状,柱脚下高浮雕一力士,右侧柱为方柱,柱脚下高浮雕一蹲熊。柱头上雕刻三升拱,无栌斗,曲拱。两柱之间雕刻启门图,两柱的左、右两侧分别雕刻亲吻图和秘戏图。小斗上为枋,枋与门额边框重合。枋上雕圆椽5根,椽伸出,椽头小于椽身,有收分,椽头上举,承托门庑屋面。屋面仅雕刻出屋脊,屋脊两端起翘,因为平面雕刻,垂脊附于门额两侧,根据雕刻的屋脊情况,推断当为庑殿顶。正脊上雕刻人物图像一组(图四)。

图四 王家坝M1墓门正视图

甬道与墓门之间有一高6厘米的踏步,甬道平面呈长方形,长0.7、宽0.7、高0.92米。

墓室平面呈梯形,弧顶,底部略斜。长2.7、宽2.4~2.54、高1.66米。墓室左侧凿有灶和壁龛,其中灶处于前部,平面呈方形,中凿有一直径20厘米的圆形火塘,灶边长32、高26厘米。墓室右侧凿有崖棺,损毁严重,平面呈长方形,长2.7、宽0.8~0.9、高0.6米,其内凿有棺槽,棺槽平面呈长方形,长2.24、宽0.64~0.74、深0.36米。崖棺下部凿2个直径20厘米的圆形棺枕。

2.画像雕刻 5处11幅,不包括建筑类雕刻。现依据其所在位置的不同分述如下。文内提及的左右皆以面对墓门的方向论之。

(1)墓道 2幅。

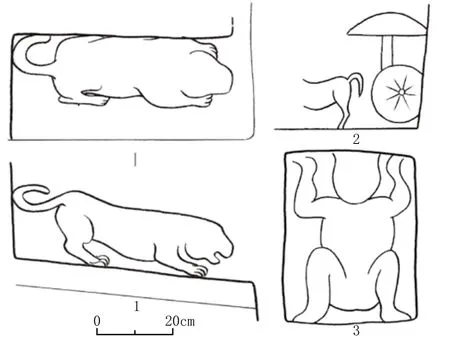

虎 处于墓道右侧,风化严重,为半圆雕,其下有一方形基座。整体呈俯冲状,圆头短耳,低头缩颈,前足下蹲,直背,后足站立,翘尾。长56、宽30、高32厘米(图五,1)。

舞者 处于墓道左壁中上部,风化严重。仅可见一人身着袍衣,一手上举,一手置于胸部,呈跪坐舞蹈状。高40厘米(图五,3)。

(2)抱框 3幅。

门吏 处于抱框的左、右两侧,风化严重。均为半圆雕。右侧门吏身穿袍衣,圆脸,双手交叉叠于胸前。高42厘米(图五,5)。左侧门吏头戴冠,身着袍衣,双手拱于胸前。高64厘米(图五,2)。

图五 王家坝M1墓门局部画像石刻

马 处于左侧抱框中部,浅浮雕。马形体较小,仰首,曲颈,弓背,垂尾,迈步向前。长32、高26厘米(图五,4)。

(3)门额 5幅,均高浮雕(图六、七)。

图六 王家坝M1墓门门额画像拓片

启门图 处于门额中部。一人身着长袍,站立在一长方形的门框内,一手扶门,一手举于胸前,作启门状。长36、高28厘米。

亲吻图 处于门额右侧,雕刻两人,身穿袍衣,相互搂抱,做亲吻状。高36厘米。

秘戏图 处于门额的左侧,雕刻两人,身穿袍衣,相互搂抱,左侧一人伸手摸右侧一人胸部,右侧之人则伸手摸左侧之人勃起的生殖器。高35厘米。

力士 处于门额上部束柱下,当作柱础。力士圆脸,上肢下垂,下肢蹲踞,头顶束柱。高18厘米。

图七 王家坝M1墓门门额画像

蹲熊 处于门额上部方柱的下,当作柱础。熊为人面,尖耳,双手上举托住方柱,下肢弯曲,呈奋力托举状。高28厘米。

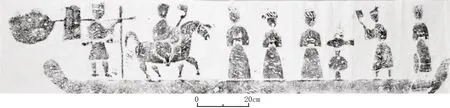

(4)正脊上部 1幅,为一组7个人物,均浅浮雕。从右到左分别为:最右侧为一身穿袍衣拱手站立的人,其左为一身穿袍衣,腰间佩剑,手持便面,侧身站立的人。再左雕刻一建鼓,鼓上部似有一鱼形饰。中间为三个身穿袍衣拱手站立的人。其左为一骑吏,手持便面。最左侧一人身穿短袍,腰间佩剑,一手持长条形棍状物,肩部挑有一长条形棍状物,一端可见桶状器物和一椭圆形器物。整幅画像长180、高36厘米(图八)。

图八 王家坝M1墓门正脊上部画像拓片

图一一 石坝M1墓门正视图

二、石坝崖墓群

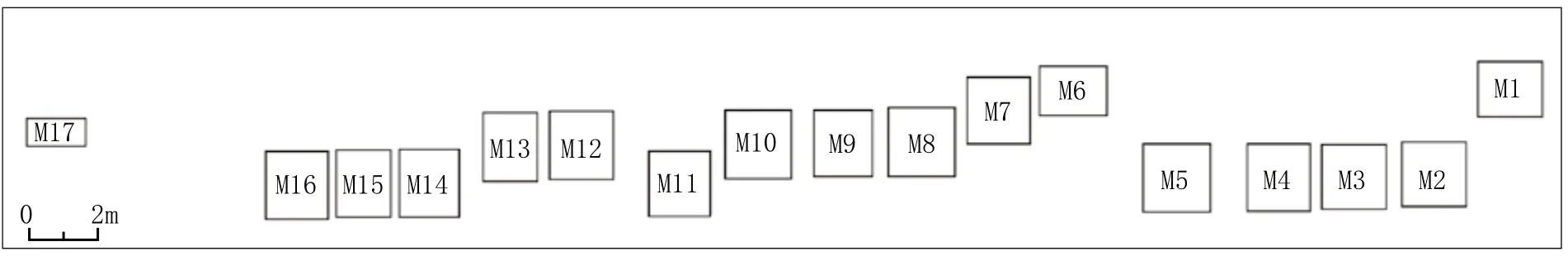

墓群位于仪陇县马鞍镇石坝村。一条小溪从其前部蜿蜒流过,崖墓均坐东向西,围绕山体呈一列分布,距地面0.6~3米不等。共发现崖墓17座(图九),从右向左依次编号为M1~M17。这批崖墓除M16、M17因掩埋无法进入外,其余墓葬墓门均可见。这批墓葬形制相似,皆为单室墓,由墓道、甬道、墓室构成。其中5座崖墓(M1、M6~M9)墓门可见雕刻,现介绍如下。

图九 石坝崖墓群分布示意图

(一)M1

1.墓葬概况 处于墓地南部,方向240°。

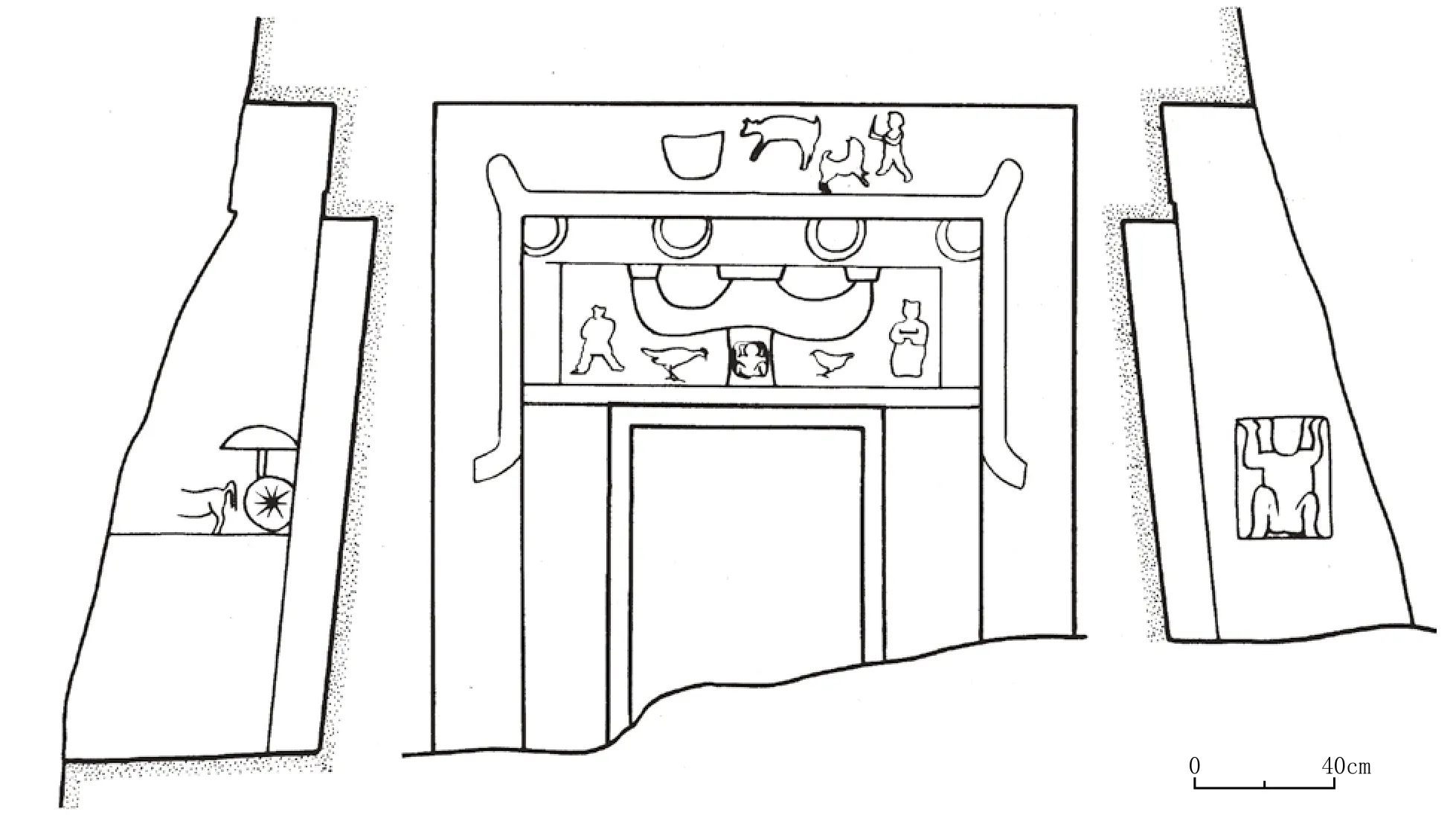

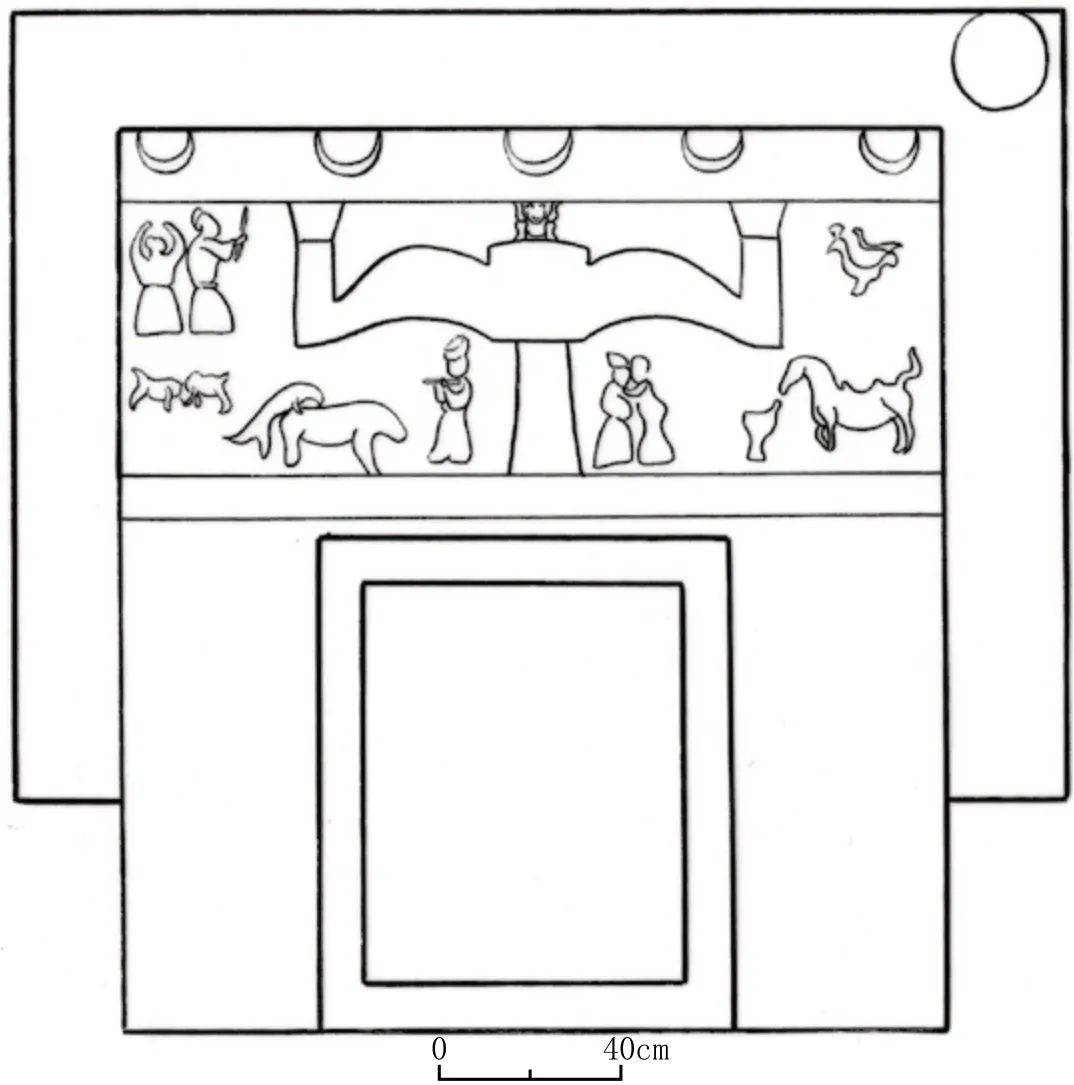

墓门立面呈长方形,现高1.5米。为单层门框,门框宽0.86、现高0.58米,墓门洞宽0.7、现高0.5米。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门顶部左、右两侧各雕刻方枋一个,承挑门额。门额位于门框之上,系采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽、屋面构成一面阔三间的建筑,上部边框与枋重合,门额内雕刻两柱,左侧仅凿刻半朵斗拱,右侧雕刻一方柱,柱头上雕刻三升拱,无栌斗,曲拱。拱下雕刻一人、一鸟、一马。小斗上为枋,枋与门额边框的上框重合。枋上圆雕圆椽4根,椽伸出,椽头小于椽身,有收分,椽头上举,承托门庑屋面。屋面仅雕刻出屋脊,屋脊两端起翘,垂脊附于门额两侧,根据雕刻的屋脊情况,当为庑殿顶。正脊上雕刻人物、鸟等图像(图一〇、一一)。

图一〇 石坝M1墓门保存现状

2.画像石刻 共2处4组。

(1)门额 共3幅,均浅浮雕(图一三)。

图一三 石坝M1墓门门额画像拓片

持刀人物 处于斗拱下,一人身着袍衣,一手置于胸前,一手持刀,刀为圆形圜首,短柄,宽刃。高28厘米。

鸟 处于斗拱下,呈侧身站立状,仰首,宽尾。高13厘米。

马 处于半朵斗拱下,呈站立状,仰首,长鬃,弧背,翘尾,前肢略弯曲。高24厘米。

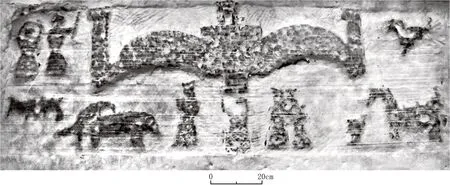

(2)正脊 1组人物、鸟图案,均浅浮雕。处于正脊上部,左、右两侧各雕刻一圆形,一高一底,中间从右向左依次雕刻:右侧为两身穿袍衣,拱手站立的人,均高26厘米;其左为一呈壶状的建鼓,高15厘米;左侧为一鸟,呈侧身站立状,仰首,宽尾,高16厘米(图一二)。

图一二 石坝M1墓门正脊画像拓片

(二)M6

1.墓葬概况 处于墓群中部,方向243°。

墓门立面呈长方形,现高1.36米。单层门框,门框宽0.94、现高0.5米。墓门洞宽0.56、现高0.46米。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门周凿刻出抱框,左侧抱框雕刻一提罐人和犬,右侧抱框雕刻一持杖人。门额位于门框上,系采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽、屋面构成一面阔两间的建筑,上部边框与枋重合。门额内雕刻一方柱,柱头上雕刻三升拱,无栌斗,曲拱。斗拱的左、右两侧分别浅浮雕有对称的骑吏、人物和犬。小斗上为枋,枋与门额边框的上框重合。枋上圆雕圆椽4根,椽伸出,椽头小于椽身,有收分,椽头上举,承托门庑屋面。屋面仅雕刻出正脊,正脊的左、右两侧雕刻一圆形,中部雕刻一组人物画像。同时在墓道近墓门处的左、右两侧雕刻有门吏(图一四)。

图一四 石坝M6墓门保存现状

图一五 石坝M6墓门正视图

2.画像石刻 共4处7组,均为浅浮雕(图一四、一五)。

(1)墓道 2幅。处于墓道璧的左、右两侧。左侧门吏身着长袍,面目不清,双手似持一物。高24厘米。右侧门吏风化严重,仅可见一人跨步向前状。高28厘米。

(2)抱框,2幅。

持杖人 处于右侧抱框内。一人头戴冠,身着短衣,右手持杖、左手持袋,迈步向前。高40厘米。

提罐人及犬 处于左侧抱框内。上部刻一人,头戴冠,身着短衣,双手各提一罐。高30厘米。下部刻一犬,垂首,垂耳,直背,垂尾,迈步向前。高14厘米。

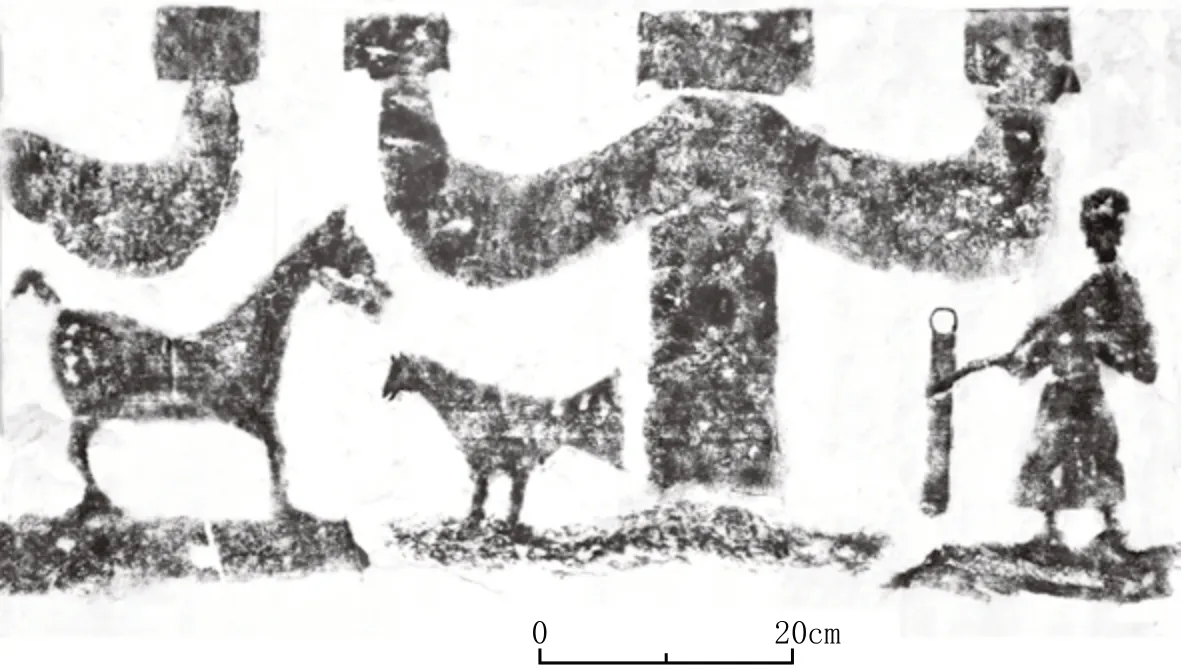

(3)门额 2幅,均为骑吏、人物和犬。处斗拱的两侧,以斗拱的立柱为中心相互对称,但风化严重,难以辨识。右侧一组为:右侧为一骑吏,其旁有一人做摆手恭请状,其前有一蹲犬。左侧一组为:左侧为一骑吏,前有一人似牵马,下部有一犬似在狂吠。均高34、宽64厘米(图一六)。

图一六 石坝M6墓门门额画像拓片

(4)正脊 为1组人物画像。风化严重,仅可见中部两人呈跪坐状,右侧有一马,左侧有三人呈站立状,其左似刻一长方形门。长192、高38厘米。(图一四、一五)

(三)M7

1.墓葬概况 处于墓群中部,方向242°。

墓门立面呈长方形,现高1.9米。为单层门框,门框宽0.78、现高0.96米,墓门洞宽0.68、现高0.9米。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门额位于门框上,采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽、屋面构成一面阔两间的建筑,四周留有边框,上部边框与枋重合。门额内雕刻一方柱,柱下雕刻一蹲熊。柱头上雕刻三升拱,无栌斗,曲拱。斗拱下部的左、右两侧雕刻有人物和鸡。小斗上为枋,枋与门额边框的上框重合。枋上圆雕圆椽4根,椽伸出,椽头小于椽身,有收分,椽头上举,承托门庑屋面。屋面仅雕刻出屋脊,屋脊两端起翘,因限于平面雕刻,垂脊附于门额两侧,根据雕刻的屋脊情况,当为庑殿顶。正脊上雕刻赶牛图画像。同时在墓道璧的左侧雕刻有蹲熊,右侧雕刻有车马图(图一七)。

图一七 石坝M7墓门正视图

2.画像石刻 共3处10幅(图一七)。

(1)墓道 3幅。

车马图 处于墓道左壁上。浅浮雕,风化严重,仅可见一马、一车,车有伞盖。高30、宽50厘米(图二一,2)。

图二一 石坝M7局部画像石刻

蹲熊 处于墓道右璧上。为高浮雕,熊的面目不清,仅可见两手上举,两腿下蹲,作奋力托举状。高34、宽26厘米(图二一,3)。

虎 处于墓道左侧。风化严重,为半圆雕,其下有一方形基座。整体雕刻成前低后高状,圆头,短耳,低头、缩颈,前两足下蹲,直背,后两足站立,翘尾,呈俯冲状。长64、宽30、高24厘米(图二一,1)。

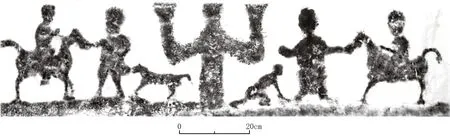

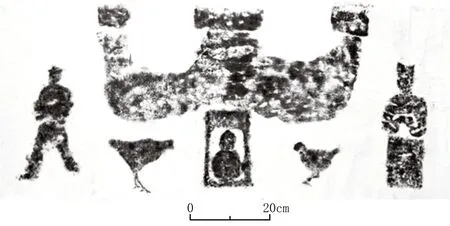

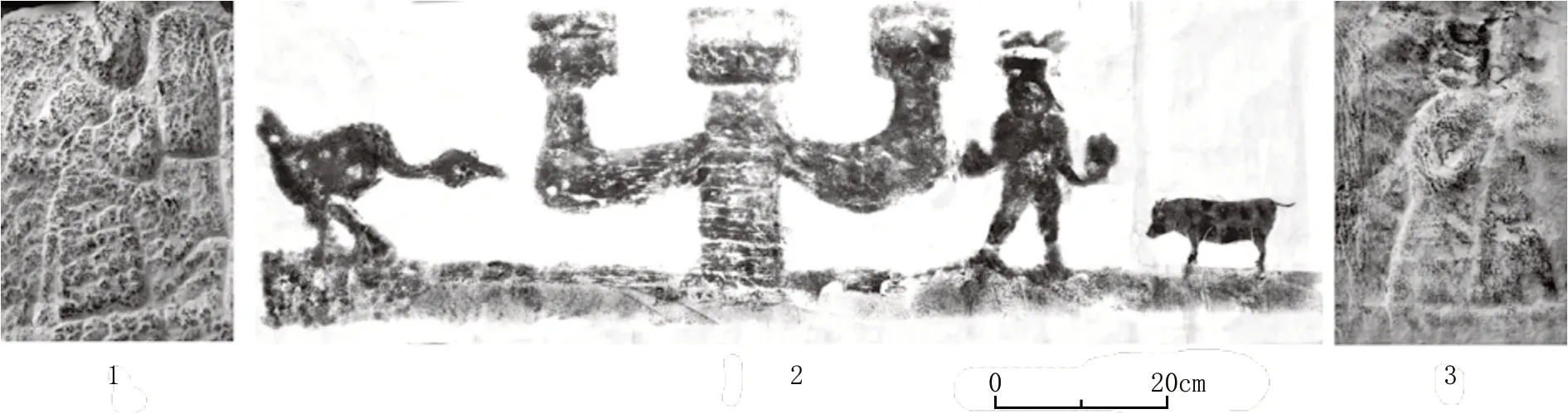

(2)门额,5幅,均浅浮雕(图一八)。

图一八 石坝M7墓门门额画像拓片

蹲熊 处于门额中部的方柱上。面目不清,仅可见两手上举,两腿下蹲,作奋力托举状。高10、宽12厘米。

鸡 分别处于斗拱的左、右两侧,一个较大,一个较小,大者鸡冠凸起,直颈,直背,翘尾。高15厘米。小者尖喙,缩颈,弧背,翘尾,高10厘米。

门吏 处于斗拱的左、右两侧。左侧一人戴冠,着短袍,双手拢于胸前,作迈步状,高28厘米。右侧一人戴冠,着长袍,双手拢于胸前,作站立恭迎状。高26厘米(图二〇)。

图二〇 石坝M7门吏

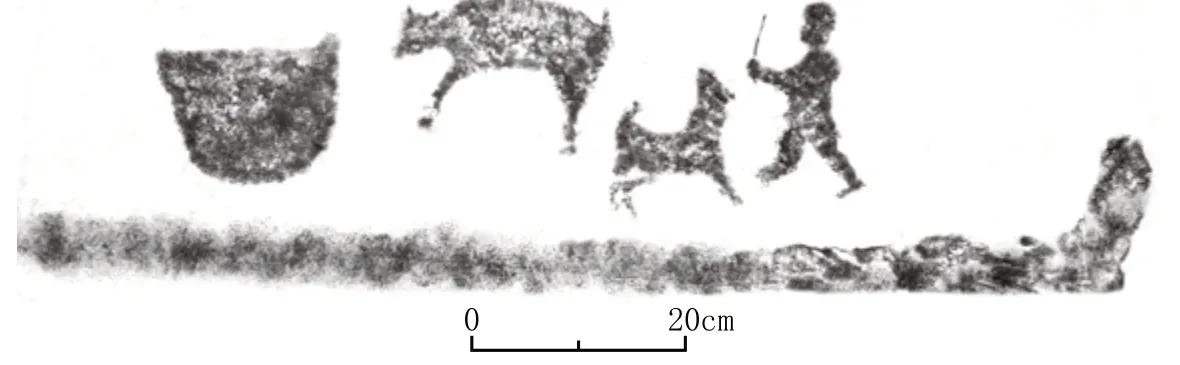

(3)正脊 有1组浅浮雕赶牛图。风化严重,不可辨识,仅可见左刻一下方呈弧形的槽状物,中刻一牛,右刻一人,做手持鞭赶牛状。下端有一似犬的动物,作狂吠状。长72、高20厘米(图一九)。

图一九 石坝M7墓门正脊赶牛图拓片

(三)M8

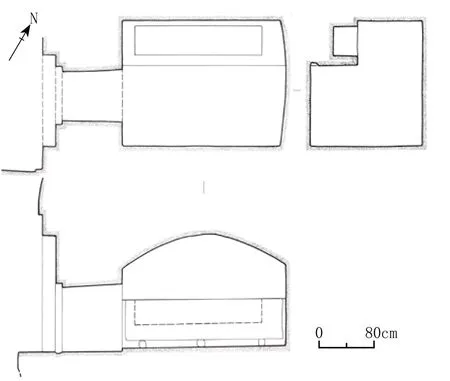

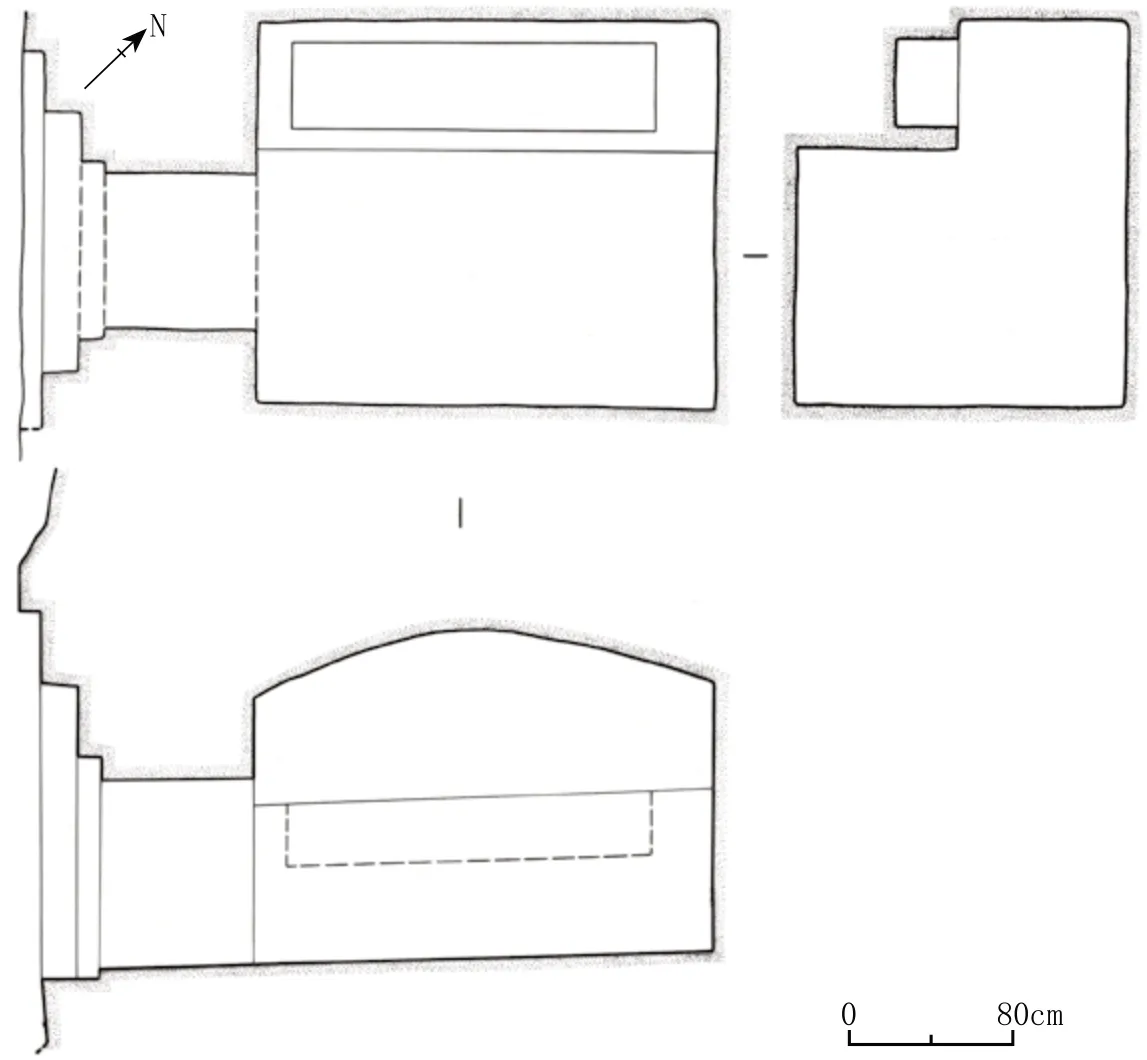

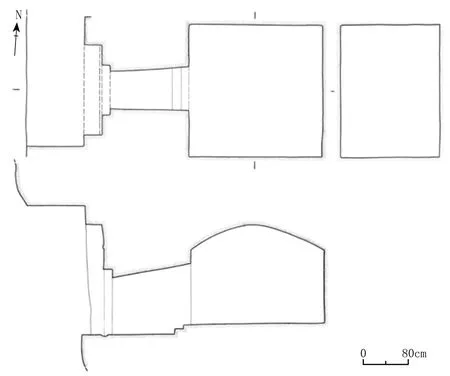

1.墓葬概况 处于墓群中部,方向244°,全长4.24米。由墓道、墓门、甬道、墓室等部分组成(图二二)。

图二二 石坝M8平、剖面图

墓道平面呈长方形,长0.78、宽1.86、高1.7米。

墓门立面呈长方形,为单层门框,门框宽0.76、现高0.98米,墓门洞宽0.68、现高0.92米。在左侧墓道口的下部高浮雕一门吏。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门周凿刻出抱框,右侧抱框内雕刻杂耍画像。门额位于门框之上,系采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽构成一面阔两间的建筑,上部边框与枋重合,门额内雕刻一束柱,柱头上雕刻三升拱,无栌斗,曲拱。拱左、右两侧雕刻有两舞者和一马。小斗上为枋,枋与门额边框的上框重合。枋上圆雕圆椽4根,椽伸出,椽头上举。上部未雕刻。甬道平面呈长方形,长0.86、宽0.7、高0.9~0.98米。甬道与墓室之间有一高6厘米的台阶(图二三)。

图二三 石坝M8墓门正视图

墓室平面呈梯形,弧顶,底部略斜。长2.34、宽1.8、高1.6米。墓室右侧凿有崖棺,损毁严重,平面呈长方形,长2.34、宽0.64、高0.66米,其内凿有棺槽,棺槽平面呈长方形,长1.82、宽0.42、深0.36米。崖棺下部凿3个直径15厘米的圆形棺枕。

2.画像石刻 共3处5幅(图二三)。

(1)左侧墓道口 1幅,为高浮雕门吏图。风化严重,仅可见一人,身着袍衣,双手拢于胸前,呈站立状。高66厘米。

(2)抱框 1幅,为高浮雕杂耍图。处于右侧抱框内,风化严重,不可辨识,仅见两人,一人在上,双手向两侧打开,似抛掷弹丸;另一人在下,中有一圆环,似正在飞跃钻入状。宽30、高40厘米。

(3)门额 3幅,均为浅浮雕(图二四)。

图二四 石坝M8墓门门额画像拓片

舞者 处于斗拱左、右两侧。风化严重。左侧一人,身穿袍衣,双手摆动,一脚抬起,似舞蹈状,高28厘米。右侧一人,似有双髻,身着袍衣,双手持物,呈跪坐状,高30厘米。

马 处于右侧乐舞下,呈站立状,仰首,长鬃,弧背,翘尾,前肢略弯曲。高20厘米。

(四)M9

1.墓葬概况 处于墓群的中部,方向244°,全长3.34米。由墓道、墓门、甬道、墓室等部分组成。

墓道平面呈长方形,长0.1、宽1.84、高1.98米。在墓道口的左、右两侧上部高浮雕持盾人物图和亲吻图。

墓门立面呈长方形,为单层门框,门框宽0.82、现高1.06米,墓门洞宽0.76、现高0.96米。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门额位于门框之上,系采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽、屋面构成一面阔两间的建筑,上部边框与枋重合,门额内雕刻一方柱,柱头上雕刻三升拱,无栌斗,曲拱。拱左、右两侧分别雕刻有一鸟和一挑担人、马。小斗上为枋,枋与门额边框的上框重合。枋上雕刻一斗拱,形制与门额相同,斗拱的左、右两侧雕刻一组人物画像,风化严重,不可辨识(图二五、二七)。

图二五 石坝M9墓门保存现状

墓门与甬道之间有一高6厘米的踏步,甬道平面呈长方形,长0.74、宽0.76、高0.88米。

墓室平面呈长方形,弧顶,底部略斜。长2.14、宽1.84、高1.6米。墓室右侧凿有崖棺,损毁严重,平面呈长方形,长2.14、宽0.64、高0.76米,其内凿有棺槽,棺槽平面呈长方形,长1.78、宽0.42、深0.34米(图二六)。

图二六 石坝M9平、剖面图

2.画像石刻 3处6幅(图二五、二七)。

(1)墓道口,2幅,高浮雕。

持盾人物 处于左侧墓门外的上部。一人头戴冠,身着袍衣,侧身隐于一长方形的物体后。高34厘米(图二八,1)。

图二八 石坝M9局部画像拓片

亲吻图 处于右侧墓门外的上部,风化严重。两人均身穿袍衣,相互搂抱,作亲吻状。高34厘米(图二八,3)。

图三〇 海螺沟M1、M2墓门保存现状

(2)门额 3幅,均浅浮雕(图二八,2)。

鸟 处于门额的左侧。鸟呈觅食状,长喙,曲颈,弓背,宽尾。宽30、高16厘米。

牛 处于门额的右侧。牛为宽嘴,长头,双竖短耳,短颈,弓背,细短尾上翘,四肢呈站立状。长20、高10厘米。

挑担人 处于门额的右部,风化严重。可辨认一人头戴冠,身着短衣,双肩似挑一担,担的前、后分别为壶状物和圆形物,作跨步行走状。高20厘米。

(3)枋上部 1幅,处于斗拱的左、右两侧,为浅浮雕舞蹈图。分化严重,仅可见两人,身着袍衣,作舞蹈状,高20厘米(图二七)。

图二七 石坝M9墓门正视图

三、海螺沟崖墓群

2009年第三次文物普查时新发现。墓群位于仪陇县九龙乡海螺村,分布在约150平方米的崖壁上,一条小溪从其前部流过,墓葬均坐东向西,围绕山体呈一列分布,距离地面约1米。发现崖墓4座(图二九、三〇),从左向右依次编号为M1~M4。除M4无法进入,情况不明外,其余3座墓葬形制相似,均为单室墓,由墓道、甬道、墓室构成,墓门可见雕刻。现将3座墓葬介绍如下。

图二九 海螺沟崖墓分布示意图

(一)M1

1.墓葬概况 处于墓群南部,紧邻M2,两墓共用一个墓道,从墓门上部的开凿痕迹来看,M1打破M2,推测先开凿M2,后开凿M1。方向250°,全长5.08米(图三一)。

图三一 海螺沟M1平、剖面图

墓道平面呈长方形,长1.48、宽2.06、高1.9米。

墓门立面呈长方形,为单层门框,门框宽0.82、高0.94厘米,墓门洞宽0.68、高0.88厘米。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门额位于门框之上,采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽、屋面构成一面阔两间的建筑,上部边框与枋重合,门额内雕刻一方柱,柱头上雕刻三升拱,无栌斗,无小斗,曲拱。拱左、右两侧分别雕刻有圆形。拱上为枋,枋与门额边框的上框重合。枋上圆雕圆椽4根,椽伸出,椽头小于椽身,有收分,椽头上举,承托门庑屋面。屋面仅雕刻出屋脊,屋脊仅雕刻正脊,正脊上部雕刻一组人物画像(图三二)。

图三二 海螺沟M1墓门正视图

甬道平面呈长方形,长1.3、宽0.68、高0.9米。墓室平面呈长方形,弧顶,底部略斜。长2.3、宽1.68、高1.66米。墓室右侧凿有崖棺,损毁严重,平面呈长方形,长2.3、宽0.56、高0.82米,其内凿有棺槽,棺槽平面呈长方形,长1.8、宽0.4、深0.38米。

2.画像雕刻 1幅。

处于正脊上,浅浮雕。最右侧两个人风化严重,不可辨识;其左为一头牛,牛低头,直背,垂尾,迈步向前;中间两人均身着袍衣,一人作舞蹈状,一人肩部扛一长方形器物,迈步向前;其左为一匹马,马仰首,鬃毛明显,弧背,翘尾,呈站立状,身上可见雕刻的马鞍;最左侧两人均身着袍衣,一人双手持一物向前站立,另一人两手上举,一手持便面,呈站立状。整幅画像长2.06、高0.41米(图三三)。

图三三 海螺沟M1墓门正脊和门额画像拓片

(二)M2

1.墓葬概况

处于墓群南部,紧邻M1,方向265°,全长5.44米。

墓道平面呈梯形,长1.34、宽1.6~2.3、高1.94米(图三四)。

图三四 海螺沟M2平、剖面图

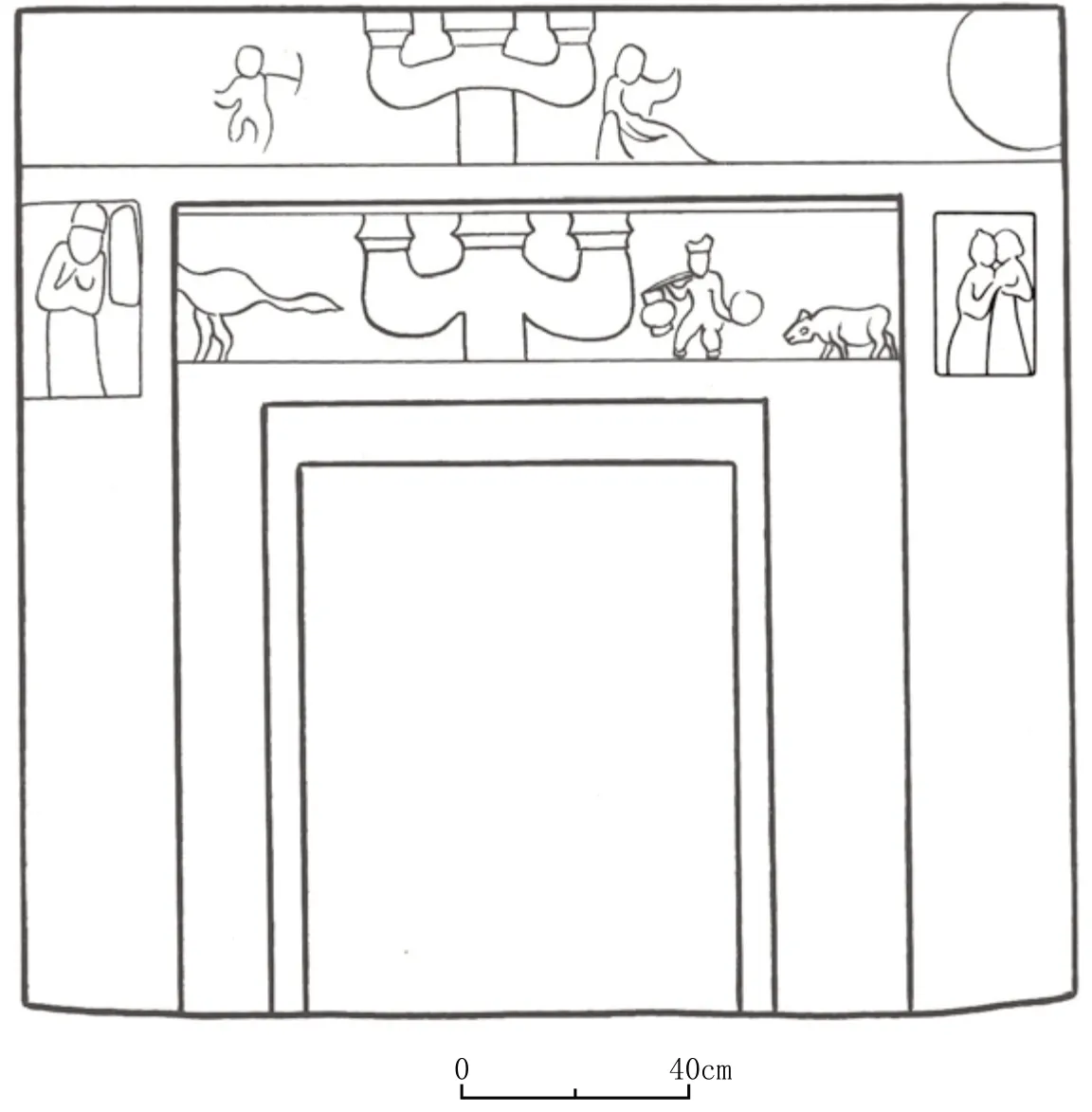

墓门立面呈长方形,为单层门框,门框宽0.88、现高1.16米,墓门洞宽0.66、现高1米。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门额位于门框之上,采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽构成一面阔三间的建筑,上部边框与枋重合,门额分上、下两层,下层中部高浮雕两组套马图。上层左、右两侧各雕刻一方柱,柱头上雕刻三升拱,无栌斗,曲拱。两斗拱之间浅浮雕有启门图。小斗上为枋,枋与门额边框的上框重合。枋上圆雕圆椽5根,椽伸出,椽头小于椽身,有收分,椽头上举(图三五)。

图三五 海螺沟M2墓门正视图

甬道平面呈梯形,长1.1、宽0.64~0.74、高1~1.2米。甬道与墓室之间设有高10厘米的两个踏步,墓室平面呈方形,弧顶,底部略斜。边长2.36、高1.92米。墓室内未见附属设施。

2.画像雕刻 共2处3组(图三六)。

图三六 海螺沟M2墓门门额画像拓片

(1)门额上部 处于两斗拱之间,为1组阴刻启门图。一人身着袍衣,站立在一长方形的门框内,半身隐于门后,一手扶门,探头,作启门状。长13、高20厘米。

(2)门额下部 为2组浅浮雕套马图。两两相称,形制相似。一人立于马身后,身着短袍衣,双手持长绳,绳子的另一端在马头部呈圆形状,作套马状。马仰首,鬃毛凸起,弧背,翘尾,双前足腾起,似正被后面的人套住。长120、宽30厘米。

(三)M3

1.墓葬概况 处于墓群中部,方向260°,墓口被掩埋,无法进入(图三七)。

图三七 海螺沟M3墓门保存现状

墓门立面呈长方形,为单层门框,门框宽0.8、高1.08米,墓门宽洞0.68、高0.88米。墓门整体雕刻成门庑的形式,由上、下两部分构成,下部为门,上部为额。门额位于门框之上,系采用减地浅浮雕凿刻而成,整体与顶部的椽构成一面阔两间的建筑,上部边框与枋重合。门额正中雕刻一方柱,柱头上雕刻三升拱,无栌斗,曲拱,拱上承接的三个小斗中仅中部小斗雕刻成蹲熊状。斗拱两侧均雕刻有画像。小斗上为枋,枋与门额边框的上框重合。枋上圆雕圆椽5根,椽伸出,椽头小于椽身,有收分,椽头上举(图三八)。

图三八 海螺沟M3墓门正视图

2.画像雕刻 1处8幅。处于门额斗拱的周边,分别为鸟、马、亲吻图、吹笛图、舞蹈图、蹲熊各1,兽2,均为浅浮雕(图三九)。

图三九 海螺沟M3墓门门额画像拓片

鸟 处于头拱的右上角,一鸟仰首,曲颈,宽尾,呈站立状,另一鸟伏于其上,作交配状。宽14、高18厘米。

马 处于斗拱右下角。马前有一长方形马槽,马低头,曲颈,直背,翘尾,四肢站立,马背上隐约可见马鞍,似正在吃草状。宽40、高24厘米。

亲吻图 处于斗拱下。两人身穿袍衣,相互搂抱,做亲吻状。宽18、高24厘米。

吹笛图 处于斗拱下。一人站立,头戴冠,身着袍衣,两手持一物,放在嘴边吹奏。宽10、高26厘米。

兽 均处于斗拱的左下角。其一组为一兽低头,直背,呈站立状,另一兽伏于其身上,做两兽交配状。宽40、高22厘米。另一组为两兽,均低头,直背,翘尾,作玩耍状。宽20、高10厘米。

舞蹈图 处于斗拱的左上角,两人身穿袍衣,一人双手举过头顶,双手相连成圆形,作舞蹈状。另一人弓背,双手持一物。宽22、高27厘米。

蹲熊 处于斗拱上的斗上,双手上举,双脚下蹲,呈奋力托举状。宽10、高8厘米。

四、结语

仪陇县是川东地区(大致包括今重庆、广元、巴中、达州、南充等市)目前发现画像较多的区域,也是川东地区画像雕刻的集中反映。通过此次调查,对于该地区的崖墓时代、画像特点等有了新的认识。

1.墓葬时代

这批崖墓均被盗,未发现随葬品,只能通过墓葬形制和画像题材来推断其时代。首先从墓葬形制看,这批崖墓均为单室墓,由墓道、甬道、墓室和少量附属设施(崖棺、灶)构成,墓室小而简单,这与绵阳[1]、昭化宝轮院[2]南北朝时期的崖墓形制相似。其次从画像题材来看,东汉中晚期至魏晋时期的乐山、宜宾地区的崖墓多以大画幅墓门雕刻为主,而川中北地区的绵阳、德阳等地的崖墓,则注重墓内雕刻,反映了两种不同的文化类型。仪陇崖墓的画像多分布于墓门,与乐山、宜宾等地区相近,但墓门较小,雕刻内容相对简单,应晚于乐山、宜宾等地区,故此推断仪陇这三处崖墓群的年代主要集中在南北朝时期。

2.画像特点

仪陇县三处崖墓群的画像雕刻简单粗糙,雕刻技法主要有半圆雕、高浮雕、浅浮雕、线刻等。画像内容相对简单,主要包括建筑类题材(斗拱)、反映现实生活题材(赶牛、门吏、挑担人、乐舞、鸡、犬、亲吻、秘戏等)、升仙类题材(骑乘、持杖人、鸟)、驱鬼类(虎)等。与乐山、宜宾等地的画像注重大幅雕刻,题材主要是天国、升仙、驱鬼、历史故事、现实生活等相比,仪陇崖墓则更多展现的是实际的生活场景。汉晋时期川东地区崖墓具有画像雕刻的较少,有雕刻的崖墓大部分仅雕刻出斗拱等反映仿木建筑结构的题材,而反映生活题材的雕刻极为罕见。

3.历史背景

仪陇三处崖墓具有典型的地方特征,且这三处崖墓群均远离水源和平坝,处于极为偏远的区域,这可能与这一时期的历史背景有紧密的关系。

四川魏晋南北朝时期发现的墓葬不多,但是其墓葬葬俗与东汉中晚期至东晋时期相比发生了变化,到南北朝时期,墓葬发生了重大变化,墓葬规模普遍小,同时长江中下游地区的瓷器开始出现在墓葬中。是什么原因造成了这种转变?从文献记载来看,自东晋永和三年(347年)桓温入蜀至北周大象二年(580年)梁睿平定益州总管王谦之乱,在长达230多年的时间里,四川地区处于南、北方政权争夺的核心区域,长期处于的连绵不断的动荡中,且因处于东晋、刘宋、南齐、萧梁等南方诸政权的统治之下,长江中下游地区的文化因素必然会逆流而上进入四川,如大量的具有长江中下游因素的瓷器的出现,就是最好的例证。同时,因受蜀亡后几次叛乱的影响,上层人士对巴蜀地区形成了“乐祸贪乱”的看法,因此形成了东晋南北朝对巴蜀人士的排斥,故河内太守刘颂上表晋武帝称:“夫吴、越剽轻,庸、蜀险绝,此故变衅之所出,易生风尘之地。……宜取同姓诸王年二十以上人才髙者,分王吴、蜀。”[3]这亦是促进长江中下游地区文化迅速传播四川的一个主要因素,因此在新的文化因素裹挟政治因素中,其丧葬制度亦将发生重大变化。

引发变革的另一个主要因素为少数民族入川。魏晋南北朝时期,是各民族大规模的迁徙和融合的时代,而僚人入蜀无疑是四川的民族构成和分布发生巨大变化的主要诱因。蜀汉之时,曾将牂牁郡、兴古的2000僚人迁往汉中[4]。成汉李寿之时,引僚人10万余家入蜀,“蜀本无僚,至是始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中、犍为、梓潼,布在山谷,十余万家”[5],虽引僚入蜀以实成都,但后患无穷,李寿死后,“诸僚始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中,攻破郡国,为益州大患”[6]。桓温入蜀后,“力不能制,又蜀人东流,山险之多空,僚遂挟山傍谷”[7]。东晋王朝,基本上“羁縻而已,未能制服其民”[8]。僚人入蜀后,对东汉以来的四川墓葬文化造成重大影响,整体上墓葬偏少且规模变小。仪陇崖墓与乐山、宜宾地区的画像崖墓较为接近,可能反映了南北朝时期“蜀人东流”的历史背景。

领队:陈卫东

调查:郑禄红 李云飞 唐德兵 李 佳赵 建 柏顺义 郑禄成 付 蓉王 杰 鲁小刚 王琳琅

线图:赵 建

执笔:陈卫东 郑禄红 王琳琅 鲁小刚

[1]a.绵阳博物馆.四川绵阳园艺场乡发现南朝墓[J].考古,1996(8).b.绵阳市博物馆.四川绵阳西山六朝墓[J].考古,1990(11).

[2]沈仲常.四川昭化宝轮镇南北朝时期崖墓[J].考古学报,1959(2).

[3]房玄龄,等.晋书:张载传(第55卷)[M].北京:中华书局,1974:1516.

[4]陈寿.三国志:蜀书(第43卷)[M].北京:中华书局,1982:1052.

[5]郭允蹈.蜀鉴(第4卷)[M].北京:商务印书馆,1937:52.

[6]同[5].

[7]同[5].

[8]同[5].