海南大叶种红茶加工关键工序工艺优化及品质分析

2021-12-16徐畅陈诗典何华锋尹军峰王辉张威

徐畅 陈诗典 何华锋 尹军峰 王辉 张威

摘要:针对海南红茶加工过程中的萎凋、发酵2个关键工序,比较不同处理的茶样中茶多酚、黄酮、氨基酸以及茶色素等组分,结合红茶样品的感官品质评价,筛选优化萎凋叶含水量、发酵时间等关键因子,最终得出萎凋叶含水率63%~65%、空气温度32 ℃ 、相对湿度 90%条件下发酵3.5 h制作的大叶种红茶感官品质以及品质组分的含量最佳。研究结果可为海南大叶种红茶的科学规范加工提供理论依据。

关键词:海南红茶;萎凋;发酵;优化;品质分析

Optimization and Quality Analysis of the Crucial

Procedure for the Manufacture of Hainan Black Tea

XU Chang1, CHEN Shidian2, HE Huafeng1*, YIN Junfeng1, WANG Hui3, ZHANG Wei4

1. Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310008, China;2. Wuzhishan Big Leaf Tea

Research Institute, Wuzhishan 572200, China;3. Flavor Beverage Institute, Chinese Academy of Tropical Agriculture

Science, Wanning 571500, China;4. Hainan Nongken Wuzhishan Tea Industry Group Co., Ltd., Haikou 570100, China

Abstract: Native tea cultivars originated from Hainan province are suitable for the manufacture of black tea. Focused

on the two crucial processes of black tea processing (withering and fermentation), comparative analysis of quality

components such as tea polyphenols, flavonoids, amino acids, and tea pigments was conducted. And combined with

the sensory quality evaluation of black tea samples, the withering water content, fermentation time, etc. were screened

and optimized. The result finds that the optimal condition for black tea (taking Hainan big leaf species as the material)

was withering water content of 63%~65%, fermentation at 32 ℃, RH 90% for 3.5 h. The research results would

provide a technological scheme for the scientific processing of Hainan big leaf black tea.

Keywords: Hainan black tea, withering, fermentation, optimization, quality analysis

茶葉由多年生山茶科植物茶树(Camellia

sinensis)的嫩梢经加工制得,其风味品质受地域性气候、土壤以及加工处理方式影响显著。海南是我国主要的热带产茶地区之一,其地处热带海洋性季风气候区,茶树生产期可达10个月以上,且海南土壤有机质含量高,降水充沛,非常适宜茶树生长。然而,热带岛屿的独特属性导致其在一定程度上存在茶树品种、加工工艺等的差异[1]。当地主栽的大叶群体种茶树,其叶张大、叶片薄,鲜叶酚氨比值相对较高,适宜于加工高品质的红茶。特别是海南茶叶主产区五指山市盛产的五指山红茶,以其“琥珀色、奶蜜香”的优异品质入列国家地理标志保护产品[2]。然而,相较于国外红茶的“浓、强、鲜”,海南大叶种红茶的品质仍有待进一步提升,且受前期海南经济社会转型和产业结构调整的影响,海南红茶生产长期存在着产业规模化、组织化程度低,加工水平和装备落后等问题,导致当地红茶生产品质不稳定,严重制约当地红茶产业的健康发展。

红茶的加工包含萎凋、揉捻、发酵和干燥4个基础工序[3]。鲜叶经过长时间萎凋(通常10~15 h),在散失水分和青草气的同时,促进了叶片多酚类、蛋白质类物质的浓度增加以及糖苷类香气前体物质的水解,为后续的加工处理奠定物质基础。发酵则是在高温高湿的环境下,通过酶促氧化作用,加速多酚类物质的氧化以及香气前体物质的转化,降低茶叶收敛性的同时,促进甜香醇和物质的转化,形成红茶红汤红叶、高甜醇和的特异风味品质[4]。

本研究聚焦海南大叶种红茶加工中萎凋和发酵2个关键工序,通过调控温度、时间等环境因子优化红茶加工工艺,以期为海南大叶种红茶的生产加工提供科学的技术指导和理论参考。

一、材料与方法

1. 试验材料与仪器设备

试验材料为春季采自海南省五指山市水满乡茶园的一芽三叶、一芽四叶海南大叶群体种茶树鲜叶。

试验用仪器设备主要有电子分析天平(SQP,梅特勒-托利多仪器上海有限公司),离心机(UNIVERSAL 320 R,海蒂诗公司),电热恒温水浴锅(XMTD-8222,上海精宏试验设备有限公司),数控超声波清洗器(40 kHz),分光光度计(UV-3600,岛津公司)。

2. 红茶加工关键工序工艺参数设置

海南大叶群体种茶树鲜叶经采摘后,除杂,称重,均匀摊放于萎凋槽内28 ℃热风萎凋处理;然后经空-轻-重循环加压揉捻至茶树叶片细胞破碎、成条;置于32 ℃ 、相对湿度(RH) 90%的发酵房内发酵;最后经120 ℃链板式烘干机,毛火干燥10 min,然后90 ℃足火干燥30 min至含水量6%左右。

以萎凋叶含水量为适度指标,充分考虑生产实际,通过调整鼓吹热风时间控制萎凋程度,萎凋工序设置3个处理:W1、W2、W3,分别对应含水率67%、63%、59%;另以发酵时间为衡量指标,设置发酵3个处理:F1、F2、F3,同等条件下分别发酵2.5 h、3.5 h、4.5 h,具体加工工艺参数设置如表1。各处理样均在同等条件下加工制成红茶毛茶后开展感官审评以及品质组分分析。

3. 品质成分检测方法

(1)游离氨基酸总量、茶多酚含量

游离氨基酸总量[5]、茶多酚含量[6]的测定方法参照国标。

(2)黄酮总量

称取粉碎均匀试样1 g,置于150 mL具塞三角瓶中,加入100 mL 95%乙醇溶液,置于50 ℃水浴中超声波提取30 min,趁热过滤,冷却定容至100 mL。吸取样液1 mL于50 mL容量瓶中,加入2 mL 2.5% AlCl3溶液和2 mL 醋酸-醋酸钠的缓冲液(pH 5.5),以30%乙醇溶液定容至刻度,摇匀,静置30 min,于415 nm处测定吸光值。

芦丁标准曲线:称取0.010 g芦丁标准品,用95%乙醇定容至100 mL,作为标准储备液。分别吸取0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL芦丁标准储备液于50 mL容量瓶中,加入2 mL 2.5% AlCl3溶液和2 mL 醋酸-醋酸钠的缓冲液(pH 5.5),以30%乙醇溶液定容,摇匀,静置30 min,于415 nm处测定吸光值,绘制标准曲线。

(3)茶色素含量

准确称取不磨茶样3 g,置于250 mL锥形瓶中,加沸水125 mL,于沸水浴中浸提10 min,提取过程中,摇瓶1~2次,趁热过滤。取30 mL试液,注入60 mL筒形分液漏斗中,加入乙酸乙酯30 mL,以2次/s的频率振摇5 min,静置分层,分别放出水层和倒出乙酸乙酯层。吸取乙酸乙酯层2 mL,加入95%乙醇定容至25 mL容量瓶,摇匀(溶液A)。吸取水层2 mL,加入饱和草酸溶液2 mL和水6 mL,再加95%乙醇定容至25 mL,摇匀(溶液D)。

吸取乙酸乙酯层15 mL,置于60 mL筒形分液漏斗中,加2.5%碳酸氢钠溶液15 mL,振摇30 s后,静置分层。立即弃去碳酸氢钠层,将乙酸乙酯层倒入收集瓶中,吸取乙酸乙酯层4 mL,加95%乙醇定容至25 mL,混匀(溶液C)。

取试液15 mL,置于60 mL筒形分液漏斗中,加正丁醇15 mL,振摇3 min,静置分层,放出下面水层。吸取水层2 mL,加饱和草酸溶液2 mL和水6 mL,再加95%乙醇定容至25 mL,混匀(溶液B)。

将溶液A、B、C、D分别以95%乙醇作参比,用10 mm比色皿在380 nm处测吸光值,并记录各吸光值EA、EB、EC、ED。

采用以下公式计算茶色素含量:茶黄素(%)=EC×2.25,茶红素(%)=7.06×(2×EA+2×ED-EC-2×EB),茶褐素(%)=2×EB×7.06。

4. 感官审评

委托农业农村部茶叶质量监督检验测试中心对各茶样参照《茶叶感官审评方法》(GB/T 23776—2018)进行感官品质评价,对红茶外形、汤色、香气、滋味和叶底“五项因子”加权,计算各茶样感官审评得分。

5. 数据处理

计算不同工序处理的红茶样品的茶黄素和茶红素的比值(TFs/TRs),并与感官品质得分進行Pearson相关分析。

二、结果与分析

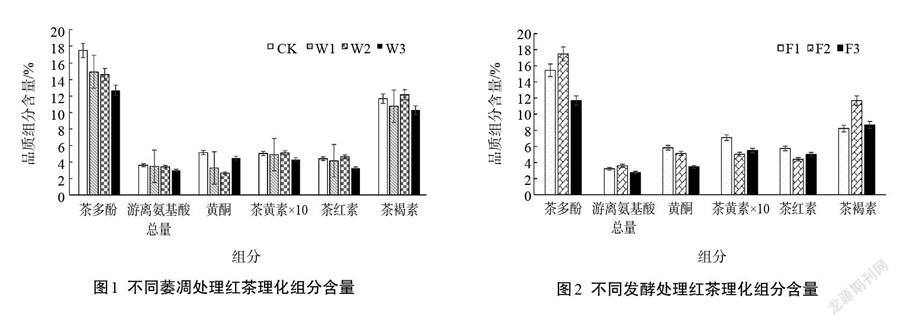

1. 不同萎凋处理红茶理化组分含量

茶多酚含量的高低可以决定红茶品质的好坏[7],黄酮类物质的含量对于茶叶的品质也有重要影响[8],而氨基酸含量对于茶汤鲜爽口感的贡献显著[9-10]。红茶品质的形成与茶黄素、茶红素的含量呈正相关,茶褐素则对红茶品质有负面影响[11]。

从不同萎凋处理红茶理化组分含量(图1)可见,茶多酚含量W1>W2>W3,说明萎凋程度的加重会引起茶多酚含量的降低。通过比较游离氨基酸总量可知,萎凋处理对红茶游离氨基酸总量的影响不大,但对于常以结合态糖苷形式存在的黄酮类物质,萎凋程度的加重可在一定程度上促进糖苷的水解,萎凋程度最深的W3处理,其黄酮含量最高,可达W2处理含量的1.68倍,W1处理含量的1.36倍。此外,对照组CK萎凋程度介于W1和W2之间,其红茶样品的茶多酚含量、游离氨基酸总量以及黄酮含量均高于各萎凋处理。换言之,以萎凋程度来衡量,品质组分含量随萎凋程度呈现出先增高后降低的趋势。

另一方面,不同萎凋程度,同样会对红茶色素类物质的转化有一定影响。其中,与茶汤亮度密切相关的茶黄素,其含量在萎凋至含水量63%时(W2处理)达到峰值,较萎凋程度最重的W3处理高。同样,决定红茶茶汤红艳程度的茶红素,其含量亦在萎凋至含水量63%时(W2处理)达到峰值,是W3处理含量的1.43倍。遗憾的是,引起茶汤变暗的茶褐素的峰值也同时出现。

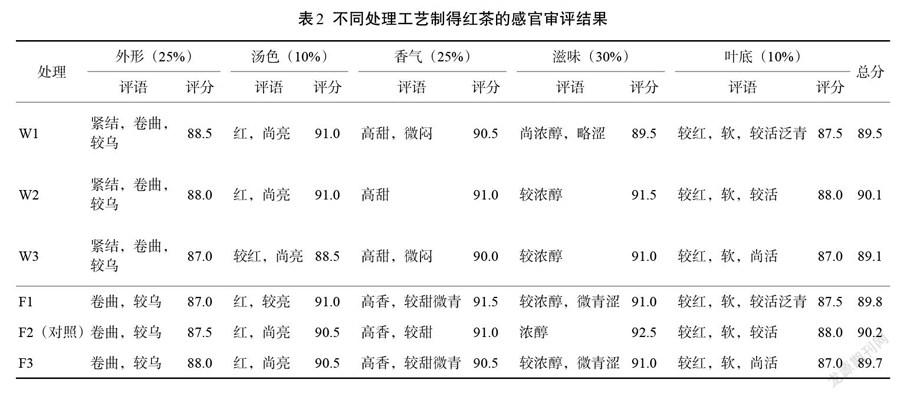

2. 不同发酵处理红茶理化组分含量

与此同时,检测分析了不同发酵处理制得的红茶理化组分的含量情况。如图2所示,茶多酚、游离氨基酸总量随发酵时间的延长,呈现出先增加后减少的趋势,其中,茶多酚、游离氨基酸总量在发酵4.5 h(F3处理)时显著下降;而黄酮类物质的含量则较为明显地随发酵时间的增加而减少。究其原因,与红茶发酵酶促氧化的实质相关,发酵时间的增加,会引起黄酮类的持续氧化,从而降低其含量。而茶多酚、游离氨基酸总量在发酵初期的增加可能归功于发酵工序高湿环境下结合态大分子物质的水解。至于发酵过程色素类物质的变化,显然,茶黄素是在发酵初期氧化而成,随发酵的持续,其进一步氧化形成更高氧化程度的茶红素、茶褐素,导致其含量逐渐降低,而发酵4.5 h(F3处理)茶黄素含量相较于F2处理的略微上升,推测与茶多酚氧化及含量急剧下降有关。值得注意的是,相较于发酵2.5 h(F1处理),茶红素含量在发酵3.5 h时有较大幅度的减少,同时茶褐素快速增加。由此说明,茶黄素氧化成茶红素的速度远低于茶红素氧化形成茶褐素的速度。茶褐素的含量由此逐步积累。

3. 感官品质评价

不同处理工艺制得红茶的感官审评结果(表2)表明,不同萎凋处理中,水分含量在63%(W2)时,后续加工制得的红茶,其感官品质得分高于其余2个萎凋处理(W1和W2);不同发酵处理中,发酵时间较短时(F1,发酵2.5 h),制得的红茶香气较为突出,而发酵时间为3.5 h(F2)的红茶其滋味最为浓醇。综合而言,对照处理(F2),即萎凋至水分含量64.7%,发酵时间为3.5 h制得的红茶,其感官品质最为优异。

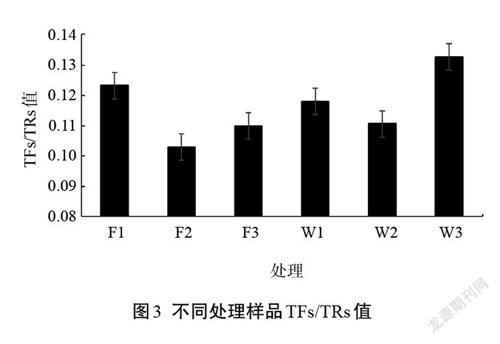

4. 不同处理样品的茶黄素和茶红素比值

茶黄素和茶红素的比值(TFs/TRs)是衡量红茶发酵品质的重要生化指标[12],当TFs/TRs值为0.10~0.11时为最佳发酵适度点,此时在制品呈红铜色[13-14]。不同工序处理的红茶样品的TFs/TRs值如图3。将该比值与感官品质得分进行Pearson函数分析,结果显示相关性系数达到0.855,证实TFs/TRs值与红茶感官得分存在极强的相关性。

三、结论

本研究以海南大叶群体种茶树鲜叶为原料,对红茶加工过程中萎凋、发酵2个关键工序进行了不同处理,通过检测不同萎凋、发酵处理后茶样茶多酚、游离氨基酸总量、黄酮等品质组分含量以及茶黄素、茶红素、茶褐素等与红茶特征品质密切相关的色素类物质的组成,结合感官审评结果发现,萎凋控制含水率在63%~65%;发酵温度为32 ℃,RH 90%时,时间控制在3.5 h左右,加工的大叶种红茶品质较高。

试验对红茶萎凋和发酵程度与感官品质评价得分之间的关联性进行了初步分析。研究结果可在一定程度上解决现阶段红茶加工生产中萎凋、发酵等工序缺乏科学客观的适度标准这一难题,为后续智能化控制红茶加工适度,实现规模化生产提供技术参考指标。

参考文献

[1] 胡玉贞. 海南茶叶产业化发展研究[D]. 海口: 海南大学, 2012.

[2] 古小玲, 鲁成银, 郑丽娟. 五指山市茶产业发展现状、存在问题与对策[J]. 热带农业工程, 2017, 41(5): 72-75.

[3] 夏涛. 制茶学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2016.

[4] 宛晓春. 茶叶生物化学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2011.

[5] 中华人民共和国国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 茶 游离氨基酸总量的测定: GB/T 8314—2013[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.

[6] 中华人民共和国国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法: GB/T 8313—2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.

[7] ZHANG W L, JIANG H T, RHIM J W, et al. Tea polyphenols (TP):

A promising natural additive for the manufacture of multifunctional

active food packaging films[J/OL]. Cri Rev Food Sci Nutr, 2021.

https://doi. org/10.1080/10408398.2021.1946007.

[8] BALENTINE D A, WISEMAN S A, BOUWENS L C M. The chemi-

stry of tea flavonoids[J]. Cri Rev Food Sci Nutr, 1997, 37(8): 693-704.

[9] ZHANG L, CAO Q Q, GRANATO D, et al. Association between

chemistry and taste of tea: A review[J]. Trends Food Sci Tech, 2020,

101: 139-149.

[10] 范捷, 王秋霜, 秦丹丹, 等. 紅茶品质及其相关生化因子研究进展[J]. 食品科学, 2020, 41(3): 246-253.

[11] 熊昌云, 彭远菊. 红茶色素与红茶品质关系及其生物学活性研究进展[J]. 茶业通报, 2006(4): 155-157.

[12] ROBERTS E A H. The chemistry of tea manufacture[J]. J Sci Food

Agric, 1958, 9(7): 381-390.

[13] OWUOR P O, OBANDA M, NYIRENDA H E, et al. Influence of

region of production on clonal black tea chemical characteristics

[J]. Food Chem, 2008, 108(1): 263-271.

[14] DONG C W, ZHU H K, WANG J J, et al. Prediction of black tea

fermentation quality indices using NIRS and nonlinear tools[J].

Food Sci Biotech, 2017, 26(4): 853-860.