技术支撑下的探究式教学实践与思考

2021-12-15王阳孙文方

王阳 孙文方

生物学科的特点决定了它非常适合使用自主合作探究的教学方法去培养学生的科学思维与科学探究能力。那么,如何在探究式的教学过程中,提升探究的充分性?下面笔者以人教版初中《生物》八年级上册《鱼》一课为例加以具体说明。

本文总体设计

本节课通过对“鱼”的外形、运动及呼吸特点的观察与探究,使学生对鱼的外观、结构及与结构相适应的能力进行深入的了解。

本课在混合式教学环境下进行,通过课前问卷调查、课上深层次探究、课后延伸探究三个主要环节展开。在学法与教法上采用自主合作探究法和以学法导航学案为引导的任务型教学法,通过调查—提问—猜想—探究—验证—交流六个环节,在探索实际问题解决的过程中,提升学生的科学思维和探究能力。

本文技术支撑

1.信息技术助课前——问卷调查知学情,为探究做准备

教师通过在网络平台发布调查问卷,可以快速、精准地掌握学情,梳理出学生的疑问点以及共性问题。在课堂上,教师能够有针对性地进行教学,同时也为知识广度与深度的挖掘争取了更多的时间,提高了课堂效率。

课前,笔者在UMU上设计了“鱼类知多少”的调查问卷,通过调查问卷笔者发现,学生在判断鲸鱼是否属于鱼类这一问题上存在较大问题,在课堂教学时,笔者以此为切入点展开课堂教学。

2.信息技术助课中——虚拟结合,搭建探究桥梁

信息技术的应用为重难点的突破提供了更多可能。在本节课中,在探究鱼的外部形态时,教师利用NoBook生物虚拟实验室中鱼的3D立体结构图,实现了结构图由平面到3D立体的转变,提升直观性,更增加了科技感与趣味性。学生不仅可以通过手中的平板电脑全方位且细致地对鱼的外形特点进行观察与探究,而且还可以结合实物鱼进行进一步观察。通过虚与实的观察,学生对鱼的外部形态有了更加充分的认识。

3.信息技术助测试——反馈及时,掌控探究效果

信息技术的应用使教师在课上能及时掌握每一名学生对知识的掌握情况,在提高课堂效率的同时也提高了学生的學习效率。

4.信息技术助课后——线上协作,拓展探究空间

利用信息技术可以将教师筛选的资料分享给学生,学生利用课余时间自学,缩减了学生查找资料的时间,同时也达到了拓展知识的目的。

案例设计

《鱼》教学设计

1.教学目标与重难点

知识与技能目标:说出无脊椎动物和脊椎动物的主要区别;概述鱼的主要特征;说出鱼适应水中生活的主要特征;举例说明鱼与人类的关系。

过程与方法目标:通过对鱼的外形、运动及呼吸特点的观察与分析,提高观察与分析能力;通过对鱼能够在水中进行呼吸的实验验证,提高实验探究能力;通过小组合作探究,提高合作学习能力。

情感态度与价值观目标:通过掌握鱼的形态结构等知识,进一步确立生物体结构与功能相适应、生物体与环境相适应的观点。

重点:说出鱼适应水中生活的主要特征。

难点:认识鱼的呼吸。

2.教学过程

(1)在参与调查过程中感知鱼的奥秘

在UMU互动平台上建立课程《鱼》,并上传“鱼类知多少”调查问卷、“鱼的呼吸——鳃”视频、测试题等教学资源。总结课前学生在UMU互动平台上完成的“鱼类知多少”的问卷调查,提出共性问题:鲸鱼是否属于鱼类?

设计意图:通过课前的问卷调查,教师可知学生对鱼类的了解情况。通过课上的总结,帮助学生进一步体会鱼的种类的多样性,并提出学生的共性问题。

(2)在虚实结合的实验中逐步探究鱼的奥秘

①探究鱼的骨骼。

学生观察手中的鲫鱼骨骼标本实物,通过比较已经学习过的无脊椎动物的特点,归纳脊椎动物与无脊椎动物的概念。

设计意图:学生通过将脊椎动物与已经学习的无脊椎动物的特点进行比较,能够较为容易地理解本节课的核心概念——脊椎动物与无脊椎动物,进而理解两者之间的区别。

②探究鱼适合水中生活的主要特征——外部形态(虚实结合)。

学生利用平板电脑打开NoBook生物虚拟实验室的网页,观察虚拟3D鱼,同时与实物鱼对比。结合教材内容,小组讨论鱼的外形以及结构特点,并依据生活经验或已经了解到的鱼类相关知识分析其形态以及各部分结构的功能与意义,完成学法导航学案相关内容并进行汇报。

设计意图:利用虚拟的3D资源,激发学生的学习热情,能使其对鱼类外部形态特点有进一步的认识。

③探究鱼适合水中生活的主要特征——鱼的运动。

课前各小组成员将查找的关于鱼鳍作用的资料上传至UMU互动平台,与其他小组共享,并进行自主探究与合作探究,以了解每一种鱼鳍的作用。课上汇报小组研究成果。通过再一次观察实物鱼,学生充分认识到鱼是依靠尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳的。

教师进一步引导学生思考鱼在水中游泳的意义是什么。学生能较为容易地分析出其运动的主要意义在于寻找食物以及躲避敌害。

设计意图:使用UMU互动平台,为学生提供自主探究和合作探究的平台。与此同时,通过再一次的深入观察,提升学生的观察能力。通过分析鱼在水中运动的意义,帮助学生理解生物与环境相适应的生物学观点。

④探究鱼适合水中生活的主要特征——鱼的呼吸。

教师播放鱼呼吸过程的视频,引导学生观察鱼的口与鳃盖的后缘是交替张合的,流入口中的水从鳃盖后缘流出,并引导学生思考:这一过程是鱼在进行哪一项生命活动?

首先,依据化学知识,小组讨论实验设计,动手操作,观察实验现象,验证鱼可以在水中进行呼吸的结论。

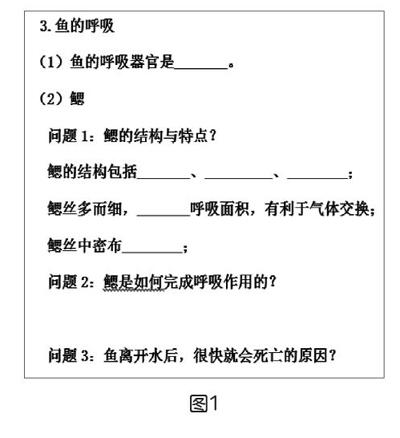

其次,探究鳃的结构与功能。以学法导航学案中的三个问题为引导,学生通过手中的平板电脑,反复观看UMU互动平台中“鱼的呼吸——鳃”的视频,并进行合作探究,在探究的同时通过截屏的方式提取关键信息回传至UMU互动平台,再利用提取的关键信息讲解学法导航学案中的三个问题(如图1)。

再次,模拟鳃丝。教师利用毛笔的笔毛模拟鳃丝,同时利用希沃投屏让学生观察毛笔的笔毛在水中和离开水时的变化,体会鱼在水中鳃丝完全打开,扩大了鳃和水的接触面积,便于气体交换的特点。

最后,探究鲫鱼鳃的数量。利用手中的平板电脑,打开Nobook生物虚拟实验室的网页,观察鱼的呼吸系统虚拟内部解剖图,并进行合作探究,确定鲫鱼鳃的数量。

设计意图:对鱼呼吸的探究是本节课的难点内容,以学法导航学案为引导,为学生指出探究方向。在问题引导和学法指导下,学生进行自主合作探究,有利于学生全面掌握鳃的结构与功能,突破难点。解剖实验对于七年级的学生来说难度非常大,利用虚拟内部解剖资源对鲫鱼鳃的数量进行探究可解决这一难题,学生通过探究,很容易就能确定鲫鱼鳃的数量。

(3)总结鱼适应水中生活的主要特征

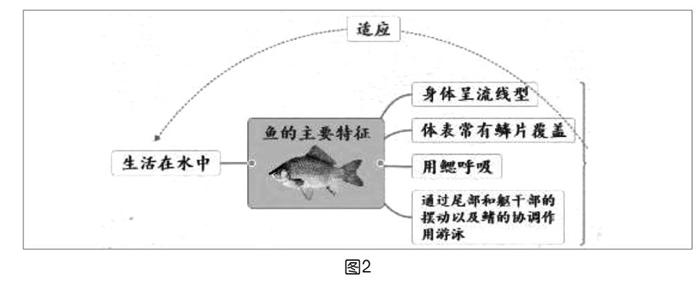

学生先自主梳理与总结鱼类的主要特征,并利用思维导图的形式进行呈现(如图2)。

设计意图:通过思维导图梳理知识点也是给予学生一定的学法指导。

(4)课内延伸,拓展探究广度

教师展示鱼类的食性与消化系统的关系以及鱼的生殖方式的资料,学生进行阅读与分析。教师播放鲸鱼特征的视频,学生对鱼类特征与鲸鱼特征进行对比,解决课前的问题。

设计意图:扩充学生的知识广度;能够与鲸鱼的特征做更好的对比,使学生充分认识鲸鱼不属于鱼类,而属于哺乳动物。

(5)课堂小测,检查学习成果

学生利用手中的平板电脑进入UMU互动平台中的考试板块,进行答题并提交,限时3分钟。

设计意图:教师在课上就能发现学生的知识漏洞,并进行个性化辅导,能切实提高课堂效率。

(6)课后延学,拓展探究空间

①教师将课外拓展内容上传至UMU互动平台,学生利用课余时间进行自主学习。②学生绘制思维导图总结鱼类相关知识,并上传至UMU互动平台,与其他同学进行沟通交流。

设计意图:帮助学生扩充知识广度,同时为学生提供沟通和交流的平台。

4.课后反思

《鱼》一课通过信息技术的融入解决了传统教学中的探究难题,让学生能在虚擬与现实的环境中开展探究。学生通过全方位、多层次、多角度的探究学习,加深了对探究对象的理解,真正成为课堂学习的主人,也更好地提升了自身核心素养。但本节课也有需要改进的地方。

①本节课中应用的UMU互动平台为探究式教学提供了有利条件,但探究的广度与深度可以再扩大一些,如侧线如何帮助鱼类感知水流方向、水压大小、水流速度、水中物体位置,是否有鱼类完全依靠鳍进行运动等。

②本节课验证鱼可以在水中进行呼吸环节与化学学科融合,在探究深度与广度扩大的基础上,在融合方面可以更充分些,如在探究鱼类的运动主要是通过几种作用产生动力时,可以与物理学科相融合。

信息技术的不断发展为优化教学模式提供了更多的可能性。同时,它也对教师提出了更高的要求,教师应从教学内容、学情、教学环境为基础,选择合适的信息技术和合理的教学模式,使其能更好地与内容结合,更好地与学情以及教学实际结合。