格什温《蓝色狂想曲》艺术特征分析

2021-12-14张浩

张 浩

一、《蓝色狂想曲》创作背景

1898年,格什温出生于美国纽约市的俄裔犹太人家庭。居住在贫民区的格什温偶然在黑人聚集地听到了黑人音乐,唤醒了他的民族情结,产生了对自由平等的渴望,这种情绪思想被他融入在他的音乐作品之中。同时格什温也与经过古典音乐训练的钢琴家汉比进行系统学习,接触到了李斯特、肖邦、巴赫、德彪西和贝多芬等音乐家的作品,他在此期间所学到的和声、作曲技术等为他之后的创作打下了一个良好的基础。在1924年,爵士音乐家保罗·怀特曼邀请格什温为他的爵士音乐会创作一首爵士交响乐,历经三个星期,《蓝色狂想曲》双钢琴曲谱初稿完成,经过怀特曼的助手罗菲配器,让演奏的织体更加饱满,音乐更加气势磅礴。在1924年2月12日美国Aeolian音乐厅首演取得了巨大的成功,也使格什温成为了美国著名的作曲家。

美国指挥家伯恩斯坦曾对《蓝色狂想曲》形象的比喻“把一连串个别的段落用很稀的浆糊黏在一起。”这种比喻是因为《蓝色狂想曲》由多个主题和段落拼贴而成而且非常成功,而我们对《蓝色狂想曲》进行拆分来看,表面上这些拼贴段落非常的随意,但实际上他有着严谨缜密的逻辑,这包括着段落层层递进推动乐曲的发展,以及段落之前华彩丝滑的连接做到的承上启下。

二、《蓝色狂想曲》创作特征

(一)曲式分析

《蓝色狂想曲》的曲式结构众说纷纭,美国知名音乐家大卫·希夫认为这部作品分为四大部分,第一部分:引子(1-90),诙谐曲(91-302),慢板(303-382),尾曲(383-510)。彭志敏老师所著的《现代乐派乐曲赏析》的书中说到,全曲由八个不同的爵士风主题和五段即兴的独立华彩段拼贴交织而成,从而形成了类似于回旋曲式的结构。邵义强教授在《现代乐派乐曲赏析》中提到《蓝色狂想曲》按照速度,大致可以分为三段:第一段中板,第二段中庸行板,第三段,神秘莫测的激动快板,而其中又分为六个主题。

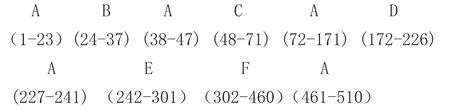

笔者的划分为:

第一主部(1-23)开始第一主题由单簧管开始颤音然后滑音到降B,紧接着出现了三连音和切分音落到F,然后是长号圆号与单簧管颤音交替出现,四度模进进入到第二主题。第二主题低音单簧管,圆号和萨克斯联合奏出长度为四小节。然后又是第一主题,用小号重复演奏之前黑管的部分,降B大调转为降A大调。第三主题为两小节的钢琴,为接下来的乐队齐奏的过渡。

第一插部(24-37)是一个钢琴独奏部分,首先演奏了第三主题并向下平行五度模进了两次进入即兴华彩乐段,低音声部持续为E,加入大量三连音,最后一个十七连音进入到第二部分。

第二主部(38-47)就是第一主题与第三主题的反复,而此刻的第三主题部分是用低音单簧管演奏的主题,钢琴用I级和弦进行琶音,形成流动性极强的织体。

第二插部(48-71),新出现的第四主题采用了复调手法,旋律的上行进行十分明显,具有为下一主题推动的作用,把第一主题的色彩很好的呈现出来,最后的华彩部分,速度快,力度大,和弦密度大,从C大调转为A大调进入第三部分。

第三主部(72-171)开始的第一主题乐队齐奏,接着长笛奏出第三主题,然后重复主题A,第二次出现主题D弦乐在强拍后半拍演奏,钢琴进行对位模仿,呈现出对话的模式。这一部分第三次出现主题A,引入新的第五主题,小号在钢琴跳动的音群中奏响主题,形成一种对比,衬托出小号的坚实有力。钢琴五连音琶音不断向上快速爬升,主题B由单簧管在铜管的长音中奏出,B主题随后打开,铜管、木管及小提琴都演奏了这一旋律,单簧管、小号、长号相继演奏相同旋律,在138小节进入第六主题由强有力的低音管、弦乐组成。第三插部(172-226),由钢琴构成的华彩乐段,富有即兴性。

第四主部(227-241)是钢琴琶音和弓弦乐器用右手拨弦构成的织体,巴松和双簧管这两个木管演奏第一主题,第四插部还是钢琴即兴独奏。

中部(302-460)开始引入第七主题,这一主题弓弦木管和萨克斯用四分音符组成了歌唱性极强非常温柔细腻的舒适感,班卓琴与圆号用三个紧密的半音以循环进行填充,之后又用小提琴的一段变奏,铜管对第七主题的弦乐进行模仿,钢琴用柱式和弦的填充进行模仿,进入到钢琴对第七主题的变奏,然后钢琴开始托卡塔音型节奏,铜管加入演奏第六主题的旋律。

最后的主部(461-510)再现了一二三主题,最后以第一主题作为结尾。

(二)和声

《蓝色狂想曲》和弦的运用建立在布鲁斯七声音阶上,利用降三级,降五级,降六级降七级的音加入和弦之中,让和声效果变得更具有爵士风味。在整部作品之中运用了许多七和弦,九和弦等这样的和弦,布鲁斯七度是布鲁斯主题旋律的灵魂,其中至少要包含一个布鲁斯音级降系统中四个音所构成的七度,让音响效果具有了很强的张力。布鲁斯主题的音乐经常使用布鲁斯低音作为低声部的填充,也就是像巴洛克时期的复调音乐中的固定低音,一般都是围绕主功能进行回旋性的布局。

(三)节奏

格拉泰姆是19世纪末,20世纪初美国的一种音乐舞蹈风格,其特点在节拍上是利用切分音产生的重拍错位,而节奏上利用了分布不均的音符密度,产生了快慢的不平均感,节拍与节奏上的这两种特点,产生了爵士乐的摇摆感,格什温的《蓝色狂想曲》运用了大量拉格泰姆节奏型。而摇摆感同时也建立在三连音的节奏基础上,大量的三连音去代替了节奏规整的八分音符,带给观众更多的丝滑柔顺感,让节奏丰富起来,与八分音符形成了对比,使段落的衔接更加流畅,放到主题旋律当中,让格拉泰姆节奏型有了缓冲,丰富了织体。

(四)旋律

旋律的创作离不开切分音的节奏和布鲁斯音阶及装饰音的多样性,这其实也与格什温多年的创作经验有关。根据他对通俗音乐旋律创作的灵感,他能精准的把控好每一个段落的情绪走向,这可以使原本是拼贴式的结构,却听起来感觉十分的自然流畅。

(五)伴奏织体

从织体上来讲,我们知道《蓝色狂想曲》是一部主调作品,但其中不同乐器的演奏织体构成了非常丰富的网状结构,使其维度达到了饱和状态。主旋律一般都是用三连音或切分音来构成的。伴奏一般是四分音符同音保持音演奏或者长音,在多种乐器的演奏下形成纵向的和声,这种简单的织体为上方的旋律提供了演奏空间。

(六)配器

《蓝色狂想曲》在乐器的选择上,对比爵士乐团和古典乐团,都有所不同,相对于配置和规模可以灵活应变,木管的乐器有长笛、双簧管、单簧管儿和巴松等,弓弦乐器有两组小提琴、一组中提琴、一组大提琴和贝斯等,铜管乐器有小号、长号、法国号和大号等,打击乐器有大鼓、定音鼓、锣和钹等。除钢琴作为协奏乐器外,还有在19世纪爵士乐起步时期发明吹奏类乐器的萨克斯,也有从西非传到北美的民族乐器班卓琴。传统的爵士乐乐团往往是由小号、长号、萨克斯、爵士鼓、贝斯组成的,而《蓝色狂想曲》的开头是用单簧管代替了传统爵士乐的小号的角色,用爵士乐演奏技法让古典乐器焕然一新。小号在整首作品当中占比也很大,无论是合作还是独奏,小号永远会给大家带来冲击感,小号弱音器的使用让音色戏剧化,更符合爵士乐的演奏的音色需求。

三、《蓝色狂想曲》的演奏艺术手法

(一)即兴性

通过伯恩斯坦、小泽征尔、朗朗等知名音乐家的《蓝色狂想曲》演出,发现他们的现场演出都与总谱有一些出入,朗朗在德累斯顿除夕音乐会;林肯中心音乐会和《CCTV音乐厅》“漫步经典”系列音乐会这三场的演奏都有不同,在插部的华彩乐段,采用了大量的即兴炫技手法。即兴是爵士音乐重要的演奏手法之一,因为在早期的爵士乐学习当中,一般是通过录音的模仿和老师的口头讲述来进行爵士音乐的学习,这种即兴的手段体现了爵士音乐上的相对自由随意的特点,甚至在做专辑录音时的演奏也即兴的,并没有什么严格乐谱来规定演奏家演奏的准确无误。

在爵士乐上有两种即兴方法,一种是模仿作品主题上的旋律,在已有的旋律基础上进行改变,这种即兴方法会让即兴的段落显得不会很突兀,更好的融入了作品本身。另一种即兴方法是在固定的和声进行结构内演奏新的旋律,这种方法产生了新鲜感,把作品的内容丰富起来,创造力与想象力在这种即兴中十分关键。

2003年柏林森林音乐会,小泽征尔指挥的版本,由“马库斯·罗伯斯三重奏”三人的爵士乐组合领奏,成员包括钢琴家马库斯·罗伯斯、贝斯手罗兰·格温和鼓手杰菲·马沙利斯,以他们在第一个插部作为即兴的段落为例,先由马库斯罗伯斯钢琴即兴独奏,利用上行的和弦进行与下行进行交替演奏和速度、力度的变化,形成了一种情绪的起伏,伴随着鼓手和贝斯的加入,钢琴的演奏开始呈现爵士的碎片化,大量的切分节奏产生了摇摆的感觉,而一些离调音的出现,也打破了调式固定化的枯燥缺陷,鼓手演奏时军鼓的音色细化,再加上贝斯手的轮指跑动的低音,爵士乐的特色也在整首作品中凸显出来。

(二)装饰音

装饰音是《蓝色狂想曲》之中一个非常有特色的演奏手段,它依赖于即兴的演奏,也是爵士乐当中的一个非常有趣的特点,让整首作品很华丽,丰富,而不会觉得十分的乏味。比如说开头单簧管的一个颤音,然后接着一个滑音,瞬间激发了观众的听觉神经产生兴奋感,打破了观众们审美疲劳。而之后钢琴和小号、黑管的演奏中存在着大量的颤音、回音、倚音,让横向的音乐发展非常丰富。

(三)节奏

通过观察总谱,可以发现通篇存在着大量的连音线和保持音记号,这样的演奏处理可以让听众感觉更加丝滑细腻。而重音记号在其中也发挥了很大的作用,我们可以发现重音记号一般是标注在每一小节的第一拍,但由于《蓝色狂想曲》里的格拉泰姆节奏,他会把重音记号标注在弱拍上,并由此音延续到下一个强拍上,导致下一个音是弱起,于是就产生了向上飞起的感觉。

(四)跳音

这里面的跳音有钢琴的跳音和提琴拨奏的跳音,钢琴跳音一半在旋律尾部出现,起到装饰作用,而提琴的拨奏跳音一般出现在小节的第一拍,这种轻巧灵动的织体和声,把上方的旋律线条体现出来。

(五)琶音

琶音出现在班卓琴和钢琴演奏中,作为伴奏使用,钢琴的琶音一般都放在演奏段落的尾部作为一种结束存在,而班卓琴由于是弹拨类乐器,则可以把琶音放在小节第一拍作为伴奏织体。

结 语

《蓝色狂想曲》这部作品无疑是美国社会的时代缩影,音乐上的融合也体现了美国的民族融合,让爵士乐与古典音乐相互碰撞,具有强烈的创新精神和时代特征。在欧洲传统的古典音乐的框架之下,感受美国民族音乐的独特之处,布鲁斯调式就是其中的灵魂,在华丽的乐曲中有着丰富的情绪变化,这一切都使得这部作品成为了20世纪美国最具代表性的作品之一,为美国音乐探索了新的道路。■