城市尺度“双碳”目标的实现:一个三维分析框架

2021-12-09王昕彤刘瀚斌

王昕彤 刘瀚斌

摘要:实现“碳达峰”与“碳中和”是我国对世界的庄严承诺,是国家层面的重点任务。其中,城市作为气候变化问题的重要来源,应作为实现“双碳”目标的主要载体。基于“城市”发展的规律和特点,构建“时间-空间-关系”三维分析框架,从城市自身发展阶段、区域空间、城市功能等维度阐释实现“双碳”目标的应有实现逻辑与路径,从而为城市制定“双碳”行动方案提供新的视角,为全国实现“碳达峰”“碳中和”目标贡献力量。

关键词:城市;碳达峰;碳中和;三维框架

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.06.008

2020年9月22日,国家主席习近平在第75届联合国大会上提出“中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和”,之后又相继在联合国生物多样性峰会、金砖国家领导人会晤、二十国集团领导人峰会、领导人气候峰会等多个国际重要场合重申了这一决心。“双碳”目标由此成为国家层面未来数十年的工作重心:自2020年10月党的十九届五中全会、2020年12月的中央经济工作会议,到2021年3月的全国两会,习近平总书记都就该话题作出了重要指示;4月30日召开的中央政治局会议强调,“要有序推进碳达峰、碳中和工作,积极发展新能源”,这是“碳达峰”“碳中和”目标首次在中央政治局会议得到讨论;其后,5月26日召开的碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议对相关工作进行了进一步研究部署,本次会议标志着相关工作的全面推开。随“十四五”规划和2035年远景目标建议或征求意见稿相继公布,国家和地方层面关于目标实现的具体行动方案也渐次明确,31个省區市近日也相继在“十四五”规划中提出“双碳”目标和配套政策。可以说,从中央到地方,都对实现“双碳”目标形成共识,并采取了行动。

“双碳”目标是应对日趋严重的全球变暖问题的重要命题,而在引起全球气候变化的因素中,城市化至关重要——城市化进程带来经济持续繁荣和增长的同时,不可避免地引发一系列环境问题,气候变化与碳排放问题恰属其最重要的表现形式之一;[1]另一方面,气候变化引致的极端天气事件,如极端干旱、降雨、龙卷风等,也在城市区域中频频出现,[2]且城市化水平愈高,人口分布愈集中,灾害风险敞口往往愈大:仅在今年,武汉市、苏州市、哈尔滨市等地先后出现高强度龙卷风、冰雹等极端天气,致使数十人死伤并造成了严重财产损失。因此,城市迈向“碳达峰”“碳中和”,将有效应对气候变化,形成可抵御极端气候的韧性城市。

一、碳排放与城市化间的关系

(一)气候变化问题的源头

“双碳”目标之实质是对碳排放进行治理。讨论碳排放减轻之策的基础是认识气候变化和碳排放问题的源头。联合国政府间气候变化专门委员会的报告指出,[3]当前气候变暖90%以上可归因于人类活动。而近百年来,工业化和城市化被视作人类活动最为卓著的成果:工业化催生了经济的繁荣与集聚,驱使着城市形态的逐渐形成与城市化的持续推进;但是,温室气体的大量排放与全球变暖亦是其重要产物。据测算,在世界城市化率达50%的2007年,相较1900年升温达0.74℃,而我国范围内同期的数字则超过0.9℃。[2]可见,城市化是引起全球气候变化和碳排放的重要因素。[1]

(二)现今的碳排放与城市化格局

城市作为人口、建筑、交通、工业的集聚之处,是全球最大的能源消耗地,亦是最大的温室气体排放源。据统计,全球大城市的能源消耗超过世界总量的75%,碳排放量更是占世界总量的八成以上。以我国为例,碳排放密度和城市的空间分布与连绵情况紧密对应,碳排放量大的行业集中在城市地区。[4]从趋势上看,随城市化推进,世界碳排放增速加快,平均增温速率也在不断提高。这一点同样在我国得到突出表现:2002~2007年,我国经济增长迅猛,城市已完全进入以工业化为主导的发展阶段,城市化率明显提高;但与之对应,这五年间,我国碳排放量增长了一倍以上,一跃成为全球碳排放第一大国;[5]京津冀城市群、珠三角城市群的城市化进程都对碳排放的增长有显著的正向影响[6],以京津冀城市群为例,作为我国城市群中城市化发展最快的地区,需进行大规模的基础设施和住房建设,同时,这一过程中人口规模的不断扩大致使对能源的需求和消费的急剧增加,此类因素推动碳排放的急剧上升,在2002年、2007年和2012年三个年份,该地区的碳排放量分别为427.4百万吨、735.3百万吨、969.7百万吨①。据此可知,碳排放的加剧与城市化的格局和进程紧密相关。

(三)城市化的未来与碳排放治理

城市化进程不可逆转的现状并不代表碳排放问题无法得到有效治理。城市的演进历程是产业结构调整和发展模式转变的历程,而由粗放式、注重规模扩张向集约式、注重质量提升的转型(即“新型城市化”),是城市发展到一定程度后的必然转型方向,这一方向亦紧密扣合城市发展的“低碳化”要求。长三角城市群即是碳排放随城市化推进而愈发受到抑制的案例:该地区城市化的快速发展有效地提高了人口、交通和产业的规模效益,在促进了资源集约的同时,带动着生产性服务业的快速发展,向低碳经济不断迈进。[6]这一低碳经济和低碳发展模式是国际上为应对能源危机和气候转暖的研究所指,文献表明,新型城市化对碳排放的减轻有着显著的促进作用。[7]故其同样是各国的政策所向:2010年7月,国家发改委发布《关于开展低碳省区和低碳城市试点工作的通知》,确定第一批8个试点城市,随后又确定第二批28个试点城市,强调其未来发展的经济性、安全性、系统性、动态性、区域性;在国际上,日本、美国、英国等国家也相继发布其低碳城市行动计划,开展了一系列低碳城市的规划实践[1]……可见,碳排放的治理同城市的未来发展相辅相成。

综上,碳排放与城市的发展历程存在密切联系,城市是全国实现“双碳”目标的重要载体。因此,基于城市化规律进行碳排放治理,对实现“双碳”目标具有重要的参考价值。

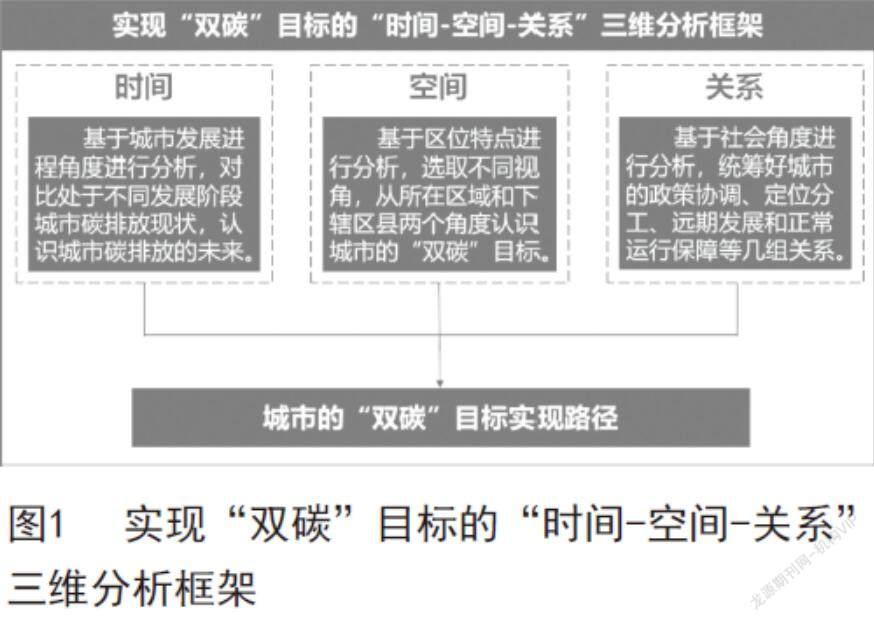

二、“时间-空间-关系”三维框架下的“双碳”目标实现分析

上世纪中叶,法国哲学家列斐伏尔针对城市的发展问题提出“三元辩证法”,[8]其核心思想是从时间性、空间性和社会性三个层面解构城市、治理城市。此后,诸多学者将该法则纳入对城市发展路径选取和城市规划等的研究中,[9]并付诸实践。通过文献梳理,可以发现许多关于“双碳”治理的研究都与之有关:如,在时间层面,较多文献从城市发展阶段的历史、现在与未来对该问题进行分析,常见的是基于城市的历史排放表现与政策制定情况,结合相关理论模型对我国以及部分省区市的碳达峰时间进行预测,[10][11][12]或划分我国城市“双碳”目标愿景下未来的碳排放路径;[13]在空间层级,有研究讨论城市的区位、气候等因素对其碳排放效率的影响,[14][15]还有学者进一步基于城市的各类特征对其进行碳排放趋势的聚类分析,给出不同类型城市差异化推进“双碳”目标的建议;[16]在社会层级,一系列文献分析了人口结构、科技发展、政策环境等社会因素对城市“双碳”目标实现路径的影响。[17][18][19]本研究基于列斐伏尔的“三元辩证法”和相关文献研究的视角,提出了城市“双碳”目标实现的理论框架,如图1所示的“时间-空间-关系”三维分析框架。

(一)时间维度——基于城市发展进程角度进行分析,对比处于不同发展阶段城市碳排放现状,认识城市碳排放的未来

我国城市所处的发展进程各有不同,这一差异需在减排目标与减排措施选取上得到反映;如北京、上海等地人均GDP达2万美元,处于“后工业化”阶段,高端服务业占其产业结构的绝对主导,因而碳排放治理难度降低,它们可在稳步迈向“碳达峰”的同时致力于转向“碳中和”时间表的编制,尽早开展达成“碳中和”的相关工作;而另一方面,对尚处于工业化中初期的中小城市而言,电力、能源等产业往往是其产业结构的核心,部分城市甚至需引进高耗能企业以应对其发电量的过剩,“双碳”目标达成困境凸显,其发展规划应以采取有效措施降低碳排放强度为关键,以发电方式、储能技术等话题为讨论重点。

(二)空间维度——基于区位特点进行分析

不同区位视角下的城市具有不同的特征:城市从属于所在省份和地区的同时,也管理众多辖区,因而,其碳排放应从这两重视角进行认识。从区域视角看,应当关注城市所在区域的碳排放强度以及区域的地理环境与资源禀赋:目前,我国碳排放主要集中在环渤海、长三角等区域,从总体上看呈由东向西、由北向南渐次递减的趋势;[20]此外,沿海地区富于海洋资源,对应海洋碳汇,而内陆腹地则不然,森林碳汇可被纳入“双碳”实现过程。这两点表明,处在区域内的城市,应结合区域的现状与规划思考自身碳排放的治理途径。而辖区视角则可体现城市自身的特殊性(例如,2017年上海市宝山区的人均碳排放量是同年上海市黄浦区的近20倍②)也应作为区位特点的重要因素指导“双碳”政策制定,避免使城市模糊于区域的整体中。

(三)关系维度——“社会性”是“三元辩证法”最突出的理论创新,其本质正是发散的“关系”网络;在“双碳”达成过程,政策协调、定位分工、远期发展和正常运行保障等三类关系同样至关重要

一是出台政策间的关系值得城市治理者充分论证。一些城市已经出台了同“双碳”目标相关的综合性政策,这类政策统筹了经济发展、各辖区各产业的需求与任务,实现各类政策目标的协调统一。然而,部分城市仅就此制定了聚焦单个或部分领域的专项政策,其间缺乏统摄和关联,故难以兼顾发展与减排,不利于“双碳”目标实现。二是各城市在区域和产业链中不同的定位决定了自身“双碳”目标也需区域乃至全国“双碳”目标中承担不同的“分工”。三是城市存在的意义决定城市远期发展和正常运行保障间关系在碳排放治理中的重要性:近来,某些城市为尽早达成减排目标,大量关停排污企业,或进行拉闸限电,客观上振荡了经济发展,影响了劳动力的供需,未能兼顾短期目标与中长期间治理目标。基于上述三点,理顺各类发展权衡关系是城市“双碳”实现路径规划和举措制定的关键所在。

综上所述,时间、空间、发展权衡关系三个维度的因素在城市“双碳”目标达成路径的系统性认知形成过程中具有必要性。各城市需在充分考虑自身发展阶段、区位特点,并在统筹好“双碳”目标中几个层次的关系基础上,有的放矢地制定绿色发展措施,探索行之有效、因地制宜的低碳发展路径。

三、政策建议与未来展望

(一)政策建议

1.“双碳”目标的实现,必然要将城市作为主要载体

各城市需充分认识自身碳排放治理与“双碳”目标实现是全国“碳达峰”“碳中和”全局的最重要环节,深刻领悟习近平总书记关于“双碳”目标的发言和指示精神,坚定不移地以习近平生态文明思想统领“碳达峰”“碳中和”相关工作,坚决贯彻落实《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中关于“双碳”工作的部署,合理制定城市目标与举措,有序开展相关工作,并不断以碳排放治理的具体行动和实际成效增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.把握城市的时空发展规律,进行“雙碳”目标的谋划以及相关举措的制定

面对时间维度的“双碳”目标实现需求,应明确城市所处发展阶段和对应的具体特征,着力建立起促进目标达成的长效机制。例如,城市可结合历史排放数据对未来碳排放情况进行预测;充分结合“十四五”乃至“十五五”等不同阶段的发展要求,预判关键领域、主要行业的未来规模和结构,针对性地建立本城市各领域各行业的“碳达峰”与“碳中和”操作路径,特别注重在工作开展过程的每一阶段提前储备、谋划节能低碳技术与产业的接续。面对空间维度的“双碳”目标实现需求,在实现基于区位特点合理分类的基础之上实现绿色发展体制机制完善与创新:杜绝碳排放政策制定和环境标准设立在区域间与区域内的“一刀切”,制定符合本地产业和资源禀赋特征的目标与政策,提高适应力和可操作性。以对城市辖区分类为例,着重在重点区域的工业、建筑、交通、能源等关键领域加大减排力度,设计更严格的“碳达峰”操作路径;而对服务业集中的城区,应尽早进入到“碳中和”目标的实现进程中来。

3.重点把握城市发展进程中的各类关系,进行“双碳”目标的谋划以及相关举措的制定

各城市应深刻领会习近平总书记在中央财经委员会第九次会議“处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系”这一重要指示精神,立足于对政策协调、定位分工、远期发展和正常运行保障等几组关系的统筹协调,加快推进碳排放治理工作。有以下几点做法,一是协调发展和保护、发展和约束间的关系。“双碳”目标必然与已制定的和制定中的政策形成一定的冲突,这对综合性政策的论证、出台与实施提出了需求。例如,数字经济是多个城市的重点发展内容,向数字经济转型的过程中,需大力建设数字经济相关项目。城市在制定此类目标时,应事先明确涉及的信息技术设施耗能量会出现不断增长的趋势,单独进行测算,将该增量纳入城市用能增长需求的考量重点,并同“双碳”目标对应的能耗与排放量相结合,形成统筹“碳达峰”“碳中和”目标与数字化转型的综合性政策,促进经济的高质量发展。

二是明确城市的定位,理解“局部”与“整体”的含义,在制定本市自身发展规划时,需充分考虑上级行政单位的目标及区域发展战略,厘清城市在区域和产业链中的角色与分工。同时,面对跨城市地域碳排放问题,还应完善产权制度建设、加快碳生态产品的价值实现,明确此类问题的产权、责任、受益主体界定,从而在提高城市规制自身碳排放的内生动力的同时,促进区域的协同发展。

三是践行“人民城市为人民”理念,把人本价值作为城市发展的核心取向,在谋划城市远期发展的同时注重保障城市的现时正常运行,充分满足人民所需。治理者应明确“刚性需求”与“弹性需求”的取舍——对于民生用电、城市交通、居民就业等日常运行等基本刚性需求,应予以测算和保障,充分论证该方面的用能需求增量,形成时间表和缓冲期,而不宜作为所谓“目标”控制的焦点,更不能为达成“目标”而违背基本的经济运行常识,如进行企业关停和产业取缔等。而弹性需求则可作为政策和目标的主要着力点,如通过新能源技术替代、产业转型和绿色产品推广与补贴等方式挖掘节能减排的潜力,进而形成“碳排放”与“碳达峰”的动力。

(二)总结与展望

对“碳达峰”与“碳中和”的实现路径进行研究具有重要的现实与理论意义。而本文的关键价值在于指出城市应作为“碳达峰”“碳中和”目标的主要载体,并建构了崭新的“时间-空间-关系”三维分析框架,为城市“双碳”目标的实现路径提供了全新的认知范式。基于该框架,本文还提出了城市实现“碳达峰”“碳中和”目标的主要思路和关键举措。各城市可在该框架基础上,结合城市发展基本规律与自身发展实际情况,统筹兼顾各类关系,因地制宜制定目标,实施政策,以期尽早实现绿色发展,达成“双碳”目标,从而为国家层面目标的最终实现作出贡献。

注释:

①数据来源:Shan et al. (2018) China CO2 emission accounts 1997-2015。

②数据来源:Chenetal. (2020) County-level CO2 emissions and sequestration in China 1997-2017;作者计算。

参考文献

[1]顾朝林,谭纵波,刘宛,等.气候变化、碳排放与低碳城市规划研究进展[J].城市规划学刊,2009(3):38-45.

[2]《第三次气候变化国家评估报告》编写委员会.第三次气候变化国家评估报告[M].北京:科学出版社,2015.

[3]IPCC. Climate change 2007: the physical science basis[M]. New York: Cambridge University Press, 2007.

[4]曲建升,王琴,陈发虎,等.我国二氧化碳排放的区域分析[J].第四纪研究,2010(3):466-472.

[5]何建坤,刘滨.我国减缓碳排放的近期形势与远期趋势分析[J].中国人口·资源与环境,2006(6):153-157.

[6]胡建辉,蒋选.城市群视角下城镇化对碳排放的影响效应研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2015(6):11-21.

[7]马明义,郑君薇,马涛.多维视角下新型城市化对中国二氧化碳排放影响的时空变化特征[J/OL].环境科学学报,2021(6):1-13[2021-06-05].https://doi.org/10.13671/j.hjkxxb.2020.0493.

[8]Lefebvre H. The Production of space (English Version)[M].Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publishing, 1991.

[9]梁鹤年.中国城市规划理论的开发:一些随想[J].城市规划学刊,2009(1):14-17.

[10]王勇,许子易,张亚新.中国超大城市碳排放达峰的影响因素及组合情景预测——基于门限-STIRPAT模型的研究[J].环境科学学报,2019(12):4284-4292.

[11]张哲,任怡萌,董会娟.城市碳排放达峰和低碳发展研究:以上海市为例[J].环境工程,2020(11):12-18.

[12]蒋含颖,段祎然,张哲,等.基于统计学的中国典型大城市CO2排放达峰研究[J].气候变化研究进展,2021(2):131-139.

[13]王灿,张雅欣.碳中和愿景的实现路径与政策体系[J].中国环境管理,2020(6):58-64.

[14]Song W Z, Zhang X L, An K X, et al. Quantifyingthe spillover elasticities of urban built environmentconfigurations on the adjacent traffic CO2 emissions inmainland China[J]. Applied energy, 2021, 283: 116271.

[15]Creutzig F, Baiocchi G, Bierkand R, et al. Globaltypology of urban energy use and potentials for anurbanization mitigation wedge[J]. Proceedings of the nationalacademy of sciences of the United States of America, 2015(20): 6283-6288..

[16]郭芳,王灿,张诗卉.中国城市碳达峰趋势的聚类分析[J].中国环境管理,2021(1):40-48.

[17]Ribeiro H V, Rybski D, Kropp J P. Effects of changingpopulation or density on urban carbon dioxide emissions[J].Nature communications, 2019(1):3204.

[18]Ramaswami A, Tong K K, Fang A, et al. Urban cross-sectoractions for carbon mitigation with local health co-benefits in China[J]. Nature climate change, 2017(10): 736-742.

[19]Fu Y, He C Y, Luo L. Does the low-carbon city policy make adifference? Empirical evidence of the pilot scheme in Chinawith DEA and PSM-DID[J]. Ecological indicators, 2021,122:107238.

[20]国家统计局能源统计司.中国能源统计年鉴(2020)[M].北京:中国统计出版社,2021.

For the Achievement of Emission Peak and Carbon Neutralization in Cities: An Analytical Framework with Three Elements

Wang Xintong, Liu Hanbin

( Fudan University,Shanghai200433,China)

Abstract: Achieving emission peak and carbon neutralization is China's solemn commitment to the world and a key task at the national level. Cities, which play a key role in climate change, should be the main carrier to achieve the goal of emission peak and carbon neutralization. Based on the principles of city development, this paper constructs a framework with three dimensions, including time, space, and relationship, and explains the logic and path to achieve the goal from the perspectives of the city's own development stage, regional space, and urban function, so as to provide a new way for the city to formulate the action plan and to help realize the national goal of emission peak and carbon neutralization.

Key words: city; emission peak; carbon neutralization; an analytical framework with Three Elements

責任编辑:王 缙