中国城市公共服务及其对突发公共卫生事件响应研究进展

2021-12-09马仁锋周小靖李倩

马仁锋 周小靖 李倩

摘要:高质量城市化要求中国必须处理好城市公共服务基本供给,顾及公共卫生安全事件突发需求。概览中国城市公共服务及突发公共卫生安全事件应急研究脉络、领域与前沿,探索性展望城市公共服务响应突发公共卫生安全事件(Public Health Emergencies,PHE)未来研究重点。研究发现:(1)城市公共服务研究缺少核心团队,研究视角与内容多元化显著,研究热点聚焦公共服务规划、基本公共服务均等化、公共服务设施建设的空间配置导向与标准、公共服务的财政运作和居民的公共服务满意度等方面。(2)城市公共服务研究未重视公共服务均等化与不同尺度系列发展目标综合考量公共资源有效配置和公共服务供给治理,鲜见关注平战结合的公共服务供给体系探索,以及公共服务主体性(阶层性、支付能力与意愿、职住格局)、主体的时空行为规律,以及顾及主体性及其时空行为规律的公共服务设施规划、建设、管理与决策的价值理念到实施路径的系统设计。(3)城市公共服务响应突发公共卫生安全事件研究需要基于科学评估PHE危害程度、时空扩散特征,及时围绕城市各类公共服务的有效供给与阻断PHE的双重责任研究应急预案体系,重点应提出各类各层级公共服务的供给情景,尤其是如何实现分区分类防控的基本原则与保证各类公共服务的有效供给在城市各类功能区及其社区层面的风险评估等级与非常规的组合应急响应机制。

关键词:基本公共服务;公共卫生安全;城乡规划;协同联防;公共服务的规划—建设—管理

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.05.004

公共服务是提供和满足国民公共需求的服务,[1]城市公共服务一般由城市公共设施建设服务、为企事业发展的综合服务、为居民生活综合服务及城市科学文化普及教育服务等内容组成。改革开放后,中国经济快速增长,基本公共服务作为维护社会公平正义的底线,对化解中国各阶层的经济社会发展过程中的矛盾具有重要意义。尤其是面临突发公共卫生安全事件时,城市基本公共服务需要启动应急响应机制确保其有效供给。然而中国城市基本公共服务供给源于多头管理,各层级应急管理机构仅负责安全生产类、自然灾害类应急救援等职能,尚未充分重视和解决城镇化进程中城市公共卫生应急体系之于公共服务有效供给及其多重应急情景下“防”“控”“治”重要环节在城市、街道/乡镇、社区三层次各类公共服务(设施)治理理论与实践。2020年1月,突发的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情对中国城乡公共服务供给需求及其疫情分类、分区管控提出全面的挑战,尤以医疗为代表的公共服务迅速成为各城市的稀缺资源,引发社会群体性焦虑,疫情警醒当前中国城市公共服务还存在很多短板。[2]概观中国城市公共服务研究文献的脉络、热点领域,系统梳理中国城市公共服务研究与实践动态,继而探索性架构以公共卫生事件应急管理为导向的城市公共服务研究重点,初步回答需要通过什么样的规划工具实现城市公共服务响应突发公共卫生事件的行动计划,以及通过什么样的体制和机制让它们建成并发挥作用,为城市韧性研究提供科学参考。

一、中国城市公共服務研究总体特征

(一)关注度演变及主要关注者特征

中国城市公共服务研究发文数量形成三阶段:一是2006年前的萌芽阶段,城市公共服务鲜见被研究,2002年中共十六次全会首次将公共服务纳入四大政府职能之一,公共服务逐渐成为理论研究热点,多集中理论探索及个别城市实践经验。[3]二是2006~2011年的起步阶段,发文总数快速上升,聚焦基本公共服务体系及其如何完善、城乡居民需求调研,在中共十六届六中全会明确提出“实现基本公共服务均等化”和中共十七次全会报告进一步强调区域基本公共服务协调发展后,研究热点趋向基本公共服务。[4]三是2011年后快速发展阶段,发文量略有回落,但是公共服务研究领域逐渐聚焦且尝试跨学科研究。

城市公共服务研究作者网络中高军波、周春山、姚绩伟等人是该领域核心作者,但是作者间联系较弱,仅有周春山及其博士生高军波、许文鑫,许世远及其博士生殷杰等研究团队,各团队间合作甚少,总体看城市公共服务研究缺乏学术联系及较高影响的领军人物;发文机构主要是高校,以地理学、管理学、城乡规划学科为主,研究机构未形成学术合作网络,主要是因为以高校博士生培养为主的学术扩散与结网。

(二)关键词及研究主题演变

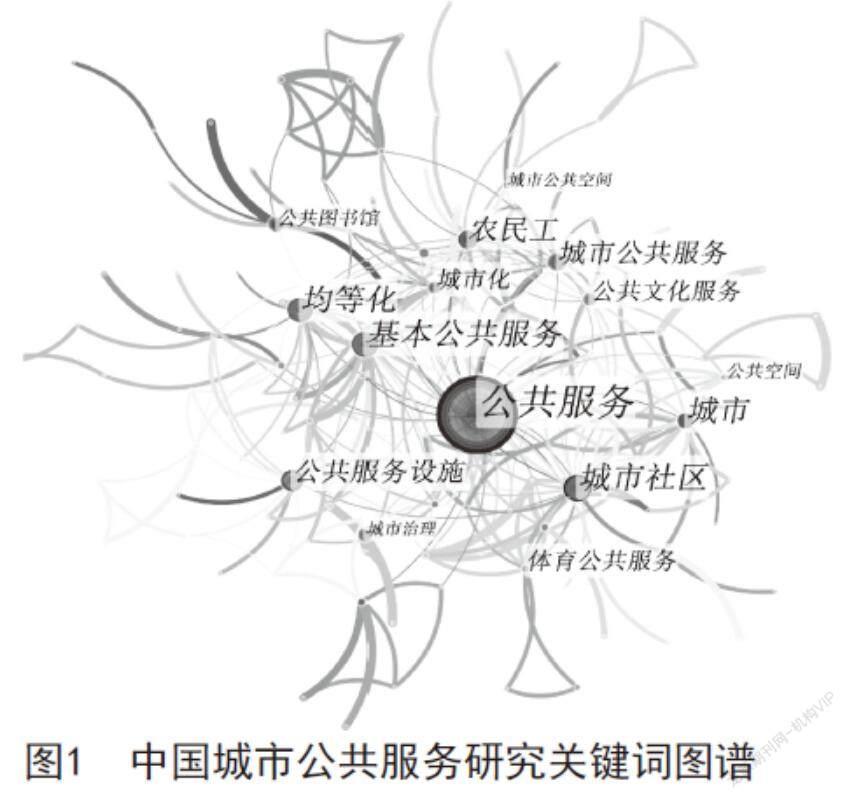

关键词共现可以判断某领域研究内容的丰富程度和研究活力,利用Cite Space软件参数设置top50,得出关键词图谱(图1)和频次较高的20个关键词。可知,城市公共服务研究领域中“公共服务”的频次与中心性皆最高,其次是“基本公共服务、均等化、城市社区、公共服务设施、公共图书馆、城市化”等,说明相关研究主要结合城市化探索基本公共服务及其均等化等;研究热点关注基本公共服务均等化,以及公共服务与经济发展协调性和城镇化进程中公共服务建设等。

二、中国城市公共服务研究热点领域动态

1920年法国人Léon Duguit开始研究公共服务内涵及与政府关系,近20年国外学者主要探究公共服务的概念、评价体系、区域公平等方面,尤其重视公共服务的供给模式、[5]教育等民生服务、[6]公私关系、[7]测算标准与方法、[8]国家健康服务治理路径、[9]地方政府供给模式与效率[10]研究;中国公共服务研究多从财政学、政治经济学、城乡规划学、地理学视角切入,2010年后主要关注经济发展与公共服务发展的关系,如基本公共服务体系、财政保障制度、[11]政府供给效率、均等化评价[12]等。个别学者开始讨论公共服务的区域差异特征等,[13]同时关注公共服务的物质空间刻画其可达性及社会分异,[14]尤其重视教育/医疗等公共服务设施可达性等,[15][16]以及空间计量城市公共服务与经济增长的关系、与城镇化关系等。[17]城市公共服务的研究热点与前沿,为中国国土空间规划的多尺度整合与服务于“以人民为中心”可持续城市规划具有重要的时代迫切性和实践急迫性。

(一)城市公共服务分类及其规划研究

保障城市基本公共服务对城市发展意义重大,城市公共服务系统主要涉及教育、社保、医疗卫生、基础设施、就业保障、文化体育等要素,每项要素的规划建设、运行管理和不同阶层/不同居住区位居民可及性及满意度等事关中国城市高质量发展。[18]学界囿于研究需要提出城市公共服务分类标准体系,[19]这一分类框架较为全面,但该分类体系落地过程缺乏规划、建设与管理操作性。国家标准《城市公共设施规划规范》(GB50442-2008)仅对公共设施类型和不同规模城市的公共设施用地面积做了规定,缺乏可操作的建设规范,也未能进一步明确设施类型及权属、设施数量及位置、设施运行状态等运行维护机制。

中国城市规模出现收缩与快速扩张两类主要现象,都面临如何破解城市交通拥堵、医疗短缺、教育学区困境等公共服务问题,可以尝试将公共设施等营造成城市特色公共空间以提升城市功能,[20]也可在城市内部尝试建设多中心公共服务设施格局与人口集聚匹配,以协调城市不同街区差距促进基本公共服务良性规划。[21][22]2020年1月新型冠状病毒肺炎(COVID-19)被医学检测识别,全球110多个国家的众多城市也暴发疫情。城市公共服务面临突发公共卫生事件,规划短板显而易见,无法解决疫情阻隔与各类公共服务设施有效供给之间矛盾。这就要求城市规划应注重社区基本单元建设,将公共服务与城市社区单元建成邻里综合体。如温俊萍提出统筹城市和城乡社区发展的有效制度结构,才能推進均等化建设;伴随信息技术普及,涌现智慧城市、城市大脑等“互联网+城市服务”典范,拓展互联网技术在城市管理中深层次应用可推进公共服务智慧化,[23]山东省城市社区开展建设“互联网+社区”综合服务信息平台构建了社区公共服务供给智慧化模式,[24]合肥市整合数字城市空间信息完成了SARS时期城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统,提高了合肥非典疫情阻隔成效。[25]当然,城市公共服务规划涉及国土空间规划技术、城市管理理念等多维度整合,基本公共服务的有效供给,既依赖于科学、公正的城市规划理念与技术,又需要应用新技术改进公共服务设施运营效果。

(二)公共服务均等化的多尺度研究

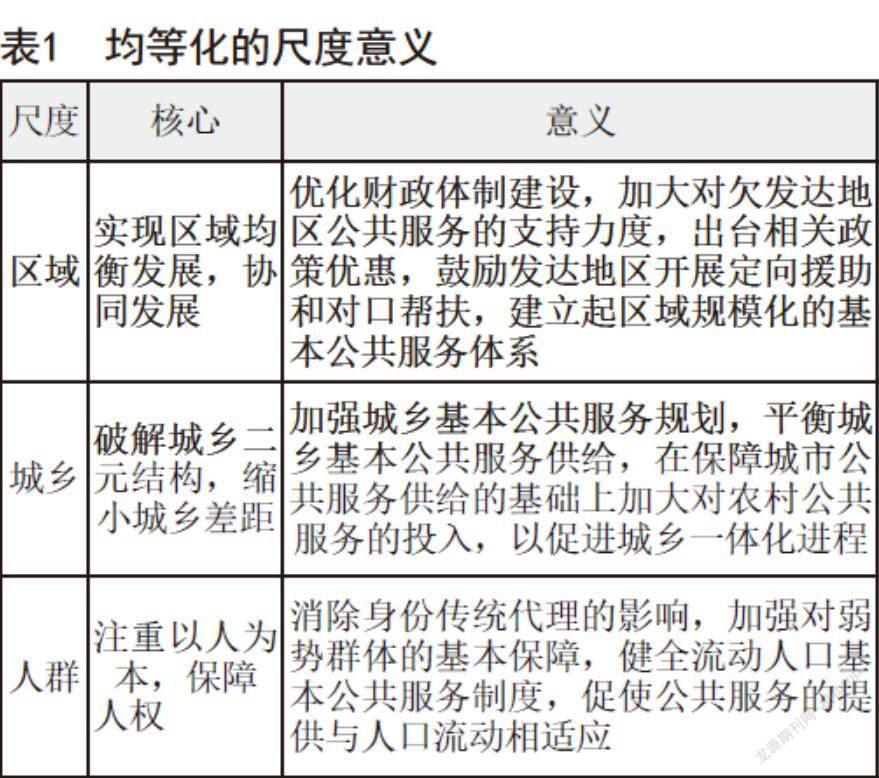

公共服务均等化是2011年国家发布《全国主体功能区规划》的重要政策组成,作为公共财政基本目标之一,公共服务均等化是财政分权理论框架下中国不同层级政府间财政均衡问题,是政府为社会公众提供最终大致均等的公共物品和公共服务。[26]公共服务均等化研究聚焦区域均等、城乡均等和人群均等三尺度,在各尺度都追求一定范围内为居民提供基本的公共文化、教育、体育、医疗卫生和社会福利等服务且不以营利为目的公益性公共设施,但是三者实现路径差异巨大:区域尺度均等依赖于国家财政转移支付;城乡尺度均等依赖于公共服务规划从建成区走向市/县全域;人群尺度均等化必须统筹城市职住均衡及公共资源配置理念,从人口密度依赖的效率优先原则转向空间正义下的各阶层可达性均衡,才能实现公共服务均等化(表1)。

均等化注重缩小差距,而非绝对意义“平均”。中国城市公共服务主要由政府提供,既方便居民以较低成本使用公共产品,[27]又有利于集聚企业推动经济发展和创造就业岗位。城市内部公共服务均等化以人群均等为主,国外主要关注公共产品及其管理改革理论,[28]国内侧重探讨公共服务均等化的界定、[29][30]度量方法与实现途径以及与经济协调[31][32]等。宏观区域均等化主要探究省际、城市群际、省内城际公共服务差异。李敏纳分析1990年以来中国社会性公共服务的空间分异及人口向东部地区迁移影响;[33]张建清测度长江中游城市群基本公共服务均等化水平,提出公共服务标准、区际合作、城市群发育等对基本公共服务均等化影响;[34]刘春涛探讨实施城市级别与辽宁省基本公共服务均等化水平的关系等,[35]区域尺度公共服务均等化研究表明其地区间存在显著的不均衡现象。总体而言,城乡之间、社会阶层之间的公共服务均等化研究较少,基本公共服务均等化多尺度研究日益重视社区/街区及其不同阶层感知研究,但是未能重视尺度升降情景下推进公共服务均等化的技术、财政运营与维护逻辑关系与实践困厄等严重制约均等化实现的关键理论难题。

(三)城乡公共服务设施配置研究

公共服务设施是城市公共服务的物质载体,公共服务设施的空间配置直接决定城乡公共服务的空间正义与空间供给模式,强调政府的基础服务性职能。公共服务设施供给是产业集聚与城市各类开发区转型产城融合的核心动力之一,其完善度有助于带动地区更新。[36]2020年初,面对COVID-19,叶斌提出城市基础设施保障是应对城市公共卫生事件的重要前提,应强化城市基础设施体系的网络化。城市公共服务设施以建成区为主,但必须解决城乡一体化进程中城乡接合部与市辖区乡镇公共服务设施建设,保障行政市的乡村居民需求。公共服务设施提供主体包括政府、社会力量等,如何处理公益性与市场(特许)经营边界成为制约中国城乡公共服务设施建设与运维的核心问题。政府公共服务设施供给者职能转变,是确保公共服务设施均等化前提,医疗、教育、公共文化等公共服务设施应积极突破以人口集聚密度为标准设置原则,推进全域均等化完成公共设施空间均衡配置。[37]

城市公共服务设施单一或若干类的承载力、布局、[38]基于供给模式的均等化[39]等研究,提出结构—能动性互动机制,注重人本主义、制度、市场/社会因素三者互动影响公共服务设施布局与供给。如高军波分析城市内部公共服务设施空间合理性与供给的可达性差异,[40]田艳平探究基本公共服务对就业促进作用及可能加剧就业质量的空间不平衡。[41]城市公共服务设施空间均衡是公共服务可达性空间正义的直接性体现,合理城乡公共服务设施布局有利于区域公共服务均等化,可促进城市可持续发展。

(四)城市公共服务建设与运维的财政研究

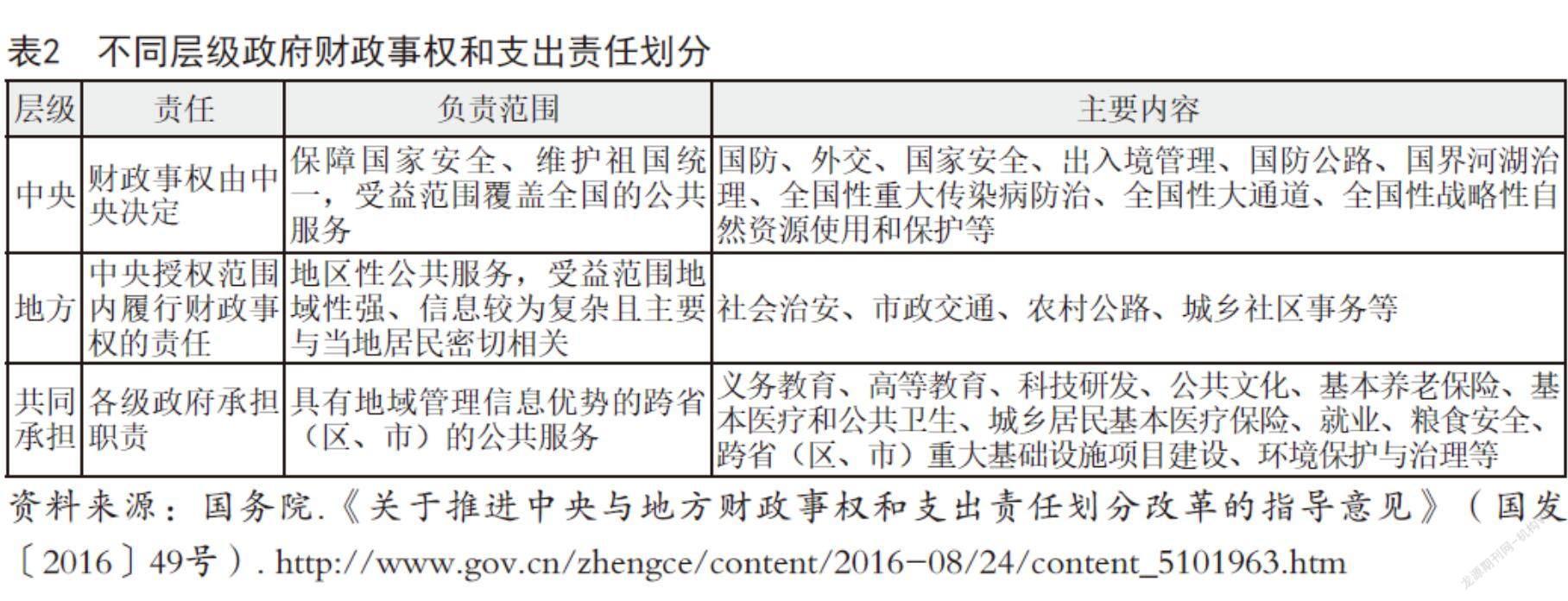

基本公共服务供给主体由政府、市场、社会组成,运行关键在于各类主体持续的资本有效配置支持基本公共服务设施建设与运维,显然不同地方相关主体的数量、结构、质量等均存在差异,这就依赖于中央政府对省际、省政府对城际的持续财政转移(补贴),因此研究公共服务设施建设与运维一直重视其公共财政支出与补贴结构。2016年8月,国务院印发《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》划定了公共服务的受益范围和负责权,虽由中央直接行使,也保障了地方的财政事权履行,减少并规范中央与地方共同财政事权,坚持基本公共服务的普惠性、保基本、均等化方向,明确不同类型公共服务的承担主体职责(表2)。

合理划分中央与地方财政事权和支出责任,是政府有效提供基本公共服务的前提和保障,也是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。[42]受中国不同地域财政收入差距巨大制约,为推进各地公共服务均等化,中央政府实行财政转移支付进程根据不同地方公共服务需求产生了差别化财政激励机制。[43]受各地公共服务设施差距较大影响,财政转移支付难以短時间内实现其均衡发展。杨宏山提出基于公共服务视角建立良好的财政资金筹集机制解决高品质的公共服务体系投入,[44]张序梳理新中国70年公共服务财政支出变迁历程后,提出优化财政支出结构建设公共服务型政府。[45]扩大市场与社会资本投入公共设施建设是第二条路径,基于引入民间资本利用市场机制扩大公共服务可用资金来源以完善城市公共服务体系,[46]涉及财政与人口迁移关系、[47]供给侧改革、[48]公众满意度[49]等。当然,也面临“汶川地震”“SARS”“COVID-19”此类突发公共事件需要临时性政策,解决灾害发生地的支出责任承担问题。因此,必须进一步明确属于上级事权但需要下级承担支出责任的理由和标准。

(五)城市公共服务的公众感知满意度研究

公众感知满意度能够较为准确地反映公共服务设施的质量,是城市公共服务使用者的主观反应。公共服务公众满意度研究聚焦满意度影响因素及其测量,普遍认为公众满意度影响因素包括客观和主观两类因素。如龚佳颖调查上海市不同区居民发现公共服务满意度影响因素中主观较客观因素作用强;[50]公众满意度会影响公共服务体系改进,如政府公信力、[51]民主参与度[52]等对公共服务影响。重视调查与城市单要素公共服务满意度,涵盖公共卫生、[53]社会保障、[54]交通[55]等,倾向个人需求偏好和个体特征解释公共服务满意度主观因素,容易忽略客观条件。公共服务满意度调查数据多源于研究者自行调查获得,也可借用中国社会调查数据(CGSS)、2012连氏“中国城市公共服务质量调查”。[56]城市公共服务满意度研究方法紧密结合地理信息技术与社会学质性研究,普遍采用李克特量表、十分制、结构方程模型、因子分析、二元离散选择模型、多层线性模型等量化问卷属性数据,甄别城市公共服务满意度多主观因素。

(六)中国城市公共服务研究理论标靶演化与缺憾

中国城市公共服务研究早期聚焦于民众基本需求与城市发展劳动力集聚关系,涌现公共服务均等化实现路径、[57]城际公共服务质量及主要要素分布格局刻画,[58]随后转向中观城市内部公共服务需求,尤其关注外来劳动力较密集的老城区改造、高质量城镇化等特殊需求;[59]重视区际人口迁移与公共服务财政体系、城乡公共服务规划标准、城市公共设施配置与居民社会感知等领域,更加注重财政支付体系央地、府际转移促推公共服务均等化和使用者主体行为选择优化。[60]其中,公共服务均等化在广州、深圳、重庆、天津、武汉、成都等城市规划编制管理地方技术规范实践中有深入探索,明确将交通、市政等公共设施作为地方规划技术规范核心要素进行纵深探索[61]。显然迫切需要推进如下研究领域:(1)如何根据中国省际发展差距、城市群城乡发展不均衡、城市内部新旧城区居民需求落差等公共服务问题类型区,利用CCG模型(图2)[62]衡量政策优先事项一致性,模拟政府为实现公共服务均等化和缩小不同尺度系列发展目标进行资源配置的政策情景,继而生成公共资源配置的政策优先次序,将公共资源转换为公共服务政策,实现公共服务政策的制定与分配权贯通利益相关者事件链、激励与反馈路径,达到公共服务的供给资源分配、使用者感知与全流程监督的有效统一。

(2)公共服务研究虽然以城市内部为核心区,但与其他尺度存在密切关联。政府财政体系如何围绕财政事权和支出责任改革,统筹公共服务财政分权治理体系,全面推进不同尺度公共服务均等化建设;衡量公共服务完善与否需要建立客观的公共设施配置技术体系与居民满意度评估模型;公共服务设施配置的空间公平与空间效率如何需考量城市化阶段与城市化地区内部空间失衡状态(图3)。以新冠肺炎疫情为代表的公共卫生安全事件,系统冲击现有城市公共服务设施空间配置标准与公共服务管理水平,暴露出城市公共服务的诸多弊端。[63]如何满足公共卫生安全在内的各类突发事件时期公共服务需求,在当代社会、信息、经济等高频交互情景中成为城市与区域的国土空间规划理念、技术、建设、管理等环节新挑战。

三、响应突发公共卫生事件的城市公共服务研究架构

(一)城市的主体性、尺度性与治理性

城市发展进程,需考虑社会阶层结构及其职住分离规律,以公共权力、市场能力为基础建构覆盖全部阶层结构及其演变趋势的公共服务体系。首先,需要考量城市演化涵盖自然人(包括本地居民、外来务工者、外来游客等)、法人(本地企业、跨国公司、国内其他地方企业)、各层级政府组织与各类非政府组织(Non-Governmental Organizations,NGO)等类型城市主体。[64]其次,考虑到中国现行城市行政边界管辖地域包括“中心城区、县城、农村”等类型,公共服务理应解决宏观市域县际、中观城乡、微观城区内部等多个尺度。[65]再次,市域城区是统筹全市及毗连周边地区中心地,[66]中观城乡主要解决县级行政单元内镇区与乡村公共服务设施的居民可达性均等化,微观城区应解决距地级市政府不同通勤时间的街道及其社区公共服务综合保障的邻里模式与空间正义。社区是基于邻里关系建立的固定地域范围社会共同体,是城市运行的最基础单元,社区治理是城市治理基础性工程。[67]为此,社区公共服务必须兼顾公益性设施与经营性设施,亟待提升邻里中心规划、建设和运营的效率和公平。受不同尺度影响,公共服务治理内容与核心要素存在差异(表3),中国城市公共服务治理应逐步实现由政府主导转向政府、社区与商业资本合作建设与运营,逐步形成适应“小概率—大代价”的疫情与灾害发生需求的城市公共服务“防—适—用”响应机制。[68]

(二)城市主体、尺度与治理诉求的公共卫生安全基线

安全需求是人类第二大生存需求,城乡规划应将公共安全归为公共品建设,保障城乡居民与临时栖居市域外来者,这就要求城市在发生重大突发事件时能够综合各种应急服务资源,联合行动为市民提供相应的紧急救援服务,化解城市公共安全困厄。威胁城市公共安全因素主要包括自然、人为和复合三类因素,城市规划需要考量如何编制高标准的防灾减灾规划。[69]西方国家城市将交通、通信、急救、电力、水利、地震、治安、市政管理等政府公共服务纳入统一指挥调度系统,进行统一指挥调配资源,为城市公共应急提供强有力保障。中国城市公共安全实践尚处于起步阶段,[70]2018年3月国家设立应急管理机构主要负责公共应急、[71]防灾减灾[72]等。城市公共卫生突发事件应急处理由国家卫生健康主管机构牵头处理,政府公共服务应对突发公共卫生事件总体侧重于政府救灾力量,较少重视社区自身应急效能。城市的主体性、尺度性与治理性要求政府在解决突发公共卫生事件过程实现:(1)公共卫生安全应急首要任务是解决城市主体需求结构化与空间公平,由此需要改进和完善城市公共安全赖以运转的公共服务治理体系,改革公共服务供给侧,统筹属地政府主导、居民自救与国内外援助等途径处置公共安全突发事件效能;(2)公共安全应急是建立在城市公共服务设施配置的空间尺度逻辑上,如何统筹应急情景下不同阶层抵御大灾的公共服务需求空间公平和政府公共服务协同供给联控灾情,必须考虑城市生产与生活空间错位、[73]交通网络体系等宏观因素对主体影响差异性,必须解决社区层面快速得到分级分类的应急公共服务。因此城市公共服务响应突发公共卫生事件时自然延展成三维立体空间,亦即平战结合的分级分类公共服务应急保障体系必须适应主体需求的阶层特征与时空动态,适应过程会涌现三维时空耦合的最佳状态,会出现公共服务体系应急时空阈值范围,由此形成城市公共服务响应突发公共卫生事件的基线(表4)。

(三)城市公共服务响应突发公共卫生事件的方向与重点

影响城市安全主要因素具体包括但不限于地震、火灾、洪灾、气象灾害、地质破坏、环境灾害、生物灾害、噪声灾害、爆炸/工程事故、流行疾病等。城市是高密度人口空间且具有高流动性,灾害发生过程极易在城市中快速蔓延,造成负面影响较大。在突发灾害时能够如何有序地统筹城市内部各项公共服务职能快速控制灾害蔓延态势,是城市公共服务面临的最大不确定性和迫切挑战。如,引入韧性概念根据城市尺度探索不同尺度城市公共服务设施建设的应急策略,[74]成为城市公共安全服务的空间规划趋势,其中尤其重视如何以社區为基本单元实施相关应急硬件与软件建设。

然而中国城市公共服务响应探究较少,多侧重公共安全应急管理体系的技术支撑、[75]管理机制,[76]模拟灾害情景应急响应能力,[77]以及多因素评估城市各尺度的安全性和干预措施(如犯罪率、交通安全认知等)[78]领域研究;当然也逐步扩展到不同层面治理技术标准,如将医疗设施分为应急设施与非应急设施两类,涵盖专业服务设施、血库、护理中心、救护站急救中心等。[79]特别是2003年非典疫情发生后,中国开始城市应急管理研究,对全国及区域突发公共卫生监测与风险评估增多,同时注意到突发事件的物资储备机制、[80]相关医务人员对应能力培养[81]等。“非典”后中国逐渐建立起了分类管理、分级负责、条块结合、属地为主的应急管理体制,城市突发事件响应体系主要为政府主导型、升级应急指挥系统协同参与型、整合公安-医疗-消防三合一应急型。[82]无论是哪一类突发事件应急响应体系,都面临应急管理的事权、财权、地方主动权、地方公共服务设施与运维能力的相统一困境。[83]因此,基于邻里社区逐步建设以社区作为基本行动单元的城市公共服务响应突发事件应急体系,完善邻里社区基本生活保障的食物系统、能源系统、医疗系统、文教休闲系统和内外信息沟通及物流系统,是增强社区稳定的核心公共服务供给。可以参照医养结合的新加坡模式[84]探索适合中国各类型城市的公共服务韧性营造技术与管理体系,为城市突发公共卫生事件提供弹性的应急救助空间。

四、研究展望

中国城市公共服务研究鲜见公共服务均等化与不同尺度系列发展目标综合考量下公共资源有效配置和供给治理,尤其是未能关注平战结合的城市公共服务供给体系。中国城市高质量发展亟待通过强化城市防灾减灾、优化公共服务设施空间配置等方面,提升城市公共服务体系韧性,尤其是确保公共物品功能供给的韧性化。考虑到不同尺度、不同群体的需求,探索适合中国各类城市公共服务韧性营造技术与管理体系,必须系统考量城市作为集物质、生态和社会等系统于一体的多态系统,抓住城市演化的动态平衡、冗余缓冲和自我修复等特性,推进城市公共服务规划设计技术标准、施工质量、建成运维监管等环节嵌入日常保障和风险预估应急方案之中,尤应整合不同尺度、不同主体、不同治理模式情景下公共服务协同联防联控水平促进优质城市公共服务由城市中心向外围辐射。

说明:本文系国家自然科学基金面上项目(41771174)、第二次青藏高原综合科学考察研究项目(No. 2019QZKK0406)的阶段成果。

参考文献:

[1]湛东升,张文忠,谌丽,等.城市公共服务设施配置研究进展及趋向[J].地理科学进展,2019,38(4):506-519.

[2]张国华.现代城市发展启示与公共服务有效配置[J].城市规划,2020(2):4-5

[3]黄伟,刘学政.公共管理社会化与公共服务市场化[J].城市发展研究,2002(6):13-16.

[4]窦思敏,马仁锋,张悦.中国东部地区城市基本公共服务区域差异演化[J].宁波大学学报(理工版),2018(6):81-87.

[5]Francois P.Public service motivationas an argument for government provision[J].Journal of Public Economics,2000(78):275-299.

[6]Heyneman S P. The growing international commercial market for educational goods and services[J]. Journal of Studies in International Education,2001,21(4):345-359.

[7]Fiorito R, Kollintzas T.Public goods,merit goods,and the relation between private and government consumption[J].European Economic Review,2004,48(6):1367-1398.

[8]Kim S,Vandenabeele W,Wright B E,et al. Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations [J].Journal of Public Administration Research&The-ory,2013,23(1):79-102.

[9]Fairman S.Collaborative governance for innovation in the national health service [J].Public Administration Review,2013,73(6):831-832.

[10]Cuadrado-Ballesteros B,Prado-Lorenzo J M.Effect of modes of public services delivery on the efficiency of local governments [J].Utilities Policy,2013,26(5) :23-35.

[11]王家永.实现基本公共服务均等化:财政责任与对策[J].财政研究,2008(8):64-66.

[12]杨帆,杨德刚.基本公共服务水平的测度及差异分析[J].干旱区资源与环境,2014,28(5):37-42.

[13]李敏纳,覃成林,李润田.中国社会性公共服务区域差异分析[J].经济地理,2009(6):887-893.

[14]高军波,周春山.西方国家城市公共服务设施供给理论及研究进展[J].世界地理研究,2009(4):81-90.

[15]韩艳红,陆玉麒.教育公共服务设施可达性评价与规划[J].地理科学,2012(7):822-827.

[16]赵文花,邹逸江,马仁锋.基于GIS的医疗设施可达性测量方法及实证[J].世界科技研究与发展,2016(1):143-149.

[17]李燕,袁崇法,白南风,等.我国城镇化与公共服务均等化实证研究[J].城市观察,2013(6):135-144.

[18]张文忠,许婧雪,马仁锋,等.中国城市高质量发展内涵、现状及发展导向[J].城市规划,2019(11):13-19.

[19]王海龙.公共服务的分类框架:反思与重构[J].东南学术,2008(6):48-58.

[20]董贺轩,刘乾,王芳.嵌入·修补·众规:城市微型公共空间规划研究[J].城市规划,2018(4):33-43.

[21]李敏纳.中国社会公共服务与经济增长关系的实证检验[J].统计与决策,2009(8):72-74.

[22]丁亮,鈕心毅,施澄.基于一致性标准的大城市多中心体系规划实施评估 [J].地理科学,2020(2):1-9

[23]郑明媚,张劲文,赵蕃蕃.推进中国城市治理智慧化的政策思考[J].北京交通大学学报(社会科学版),2019(4):35-41.

[24]何继新,李露露.城市社区公共服务智慧化供给功能价值意蕴与建设模式设计[J].海南大学学报(人文社会科学版),2019(4):56-64.

[25]李琦,刘纯波,李斌.城市突发公共卫生事件应急指挥系统空间数据模型设计[J].计算机工程与应用,2004(1):1-6.

[26]蔡春红.完善财政转移支付制度的政策建议[J].中国行政管理,2008(4):78-81.

[27]马海涛,程岚,秦强.论我国城乡基本公共服务均等化[J].财经科学,2008(12):96-104.

[28]刘德吉.国内外公共服务均等化问题研究综述[J].上海行政学院学报,2009(6):100-108.

[29]罗震东,韦江绿,张京祥.城乡基本公共服务设施均等化发展的界定、特征与途径[J].现代城市研究,2011(7):7-13.

[30]罗震东,韦江绿,张京祥.城乡基本公共服务设施均等化发展特征分析[J].城市发展研究,2010(12):36-42.

[31]张晓杰.新型城镇化与基本公共服务均等化的政策协同效应研究[J].经济与管理,2013(11):5-12.

[32]韩川.城镇化与城乡公共服务均等化关系研究[J].经济问题探索,2016(7):79-84.

[33]李敏纳,覃成林.中国社会性公共服务空间分异研究[J].人文地理,2010(1):26-30.

[34]刘春涛,韩增林,彭飞,等.辽宁省基本公共服务均等化水平时空格局研究[J].地域研究与开发,2016(3):28-32.

[35]冯骁,牛叔文,李景满.我国市域基本公共服务均等化的空间演变与影响因素[J].兰州大学学报(社会科学版),2014(2):86-93.

[36]王青.以大型公共设施为导向的城市新区开发模式探讨[J].现代城市研究,2008(11):47-53.

[37]胡畔,张建召.基本公共服务设施研究进展与理论框架初构[J].城市规划,2012(12):84-90.

[38]陈伟东,张大维.中国城市社区公共服务设施配置现状与规划实施研究[J].人文地理,2007(5):29-33.

[39]周春山,高军波.转型期中国城市公共服务设施供给模式及其形成机制研究[J].地理科学,2011(3):272-279.

[40]高军波,韩勇,喻超,等.个体行为视角下中小城市居民就医空间及社会分异研究[J].人文地理,2018(6):28-34.

[41]田艳平,冯国帅.城市公共服务对就业质量影响的空间差异[J].城市发展研究,2019(12):122-129.

[42]傅志华,赵福昌,李成威,等.地方事权与支出责任划分的改革进程与问题分析[J].财政科学,2018(3):17-28.

[43]郭庆旺,贾俊雪.中央财政转移支付与地方公共服务提供[J].世界经济,2008(9):74-84.

[44]杨宏山.澄清城乡治理的认知误区[J].探索与争鸣,2016(6):47-50.

[45]张序,王娅,刘米阳.新中国70年公共服务财政支出的变迁[J].邓小平研究,2019(6):82-94.

[46]陈树强.增权:社会工作理论与实践的新视角[J].社会学研究,2003(5):70-83.

[47]何文举,刘慧玲,颜建军.基本公共服务支出、收入水平与城市人口迁移关系[J].经济地理,2018(12):50-59.

[48]李辉,曹雨婷.城市公共服务供给侧改革需要解决的重点问题[J].中国机构改革与管理,2018(10):23-25.

[49]王永莉,梁城城,王吉祥.财政透明度、财政分权与公共服务满意度[J].现代财经(天津财经大学学报),2016(1):43-55.

[50]龚佳颖,钟杨.公共服务满意度及其影响因素研究[J].行政论坛,2017(1):85-91.

[51]何奇兵.公共服务质量对政府公信力影响的实证研究[J].社科纵横,2019(12):54-58.

[52]官永彬.民主与民生:民主参与影响公共服务满意度的实证研究[J].中国经济问题,2015(2):26-37.

[53]陈东明,王彦杰,田庆丰.河南省城乡居民基本公共卫生服务利用现状及满意度调查分析[J].中国公共卫生,2019(12):1-4.

[54]周林刚.残疾人社会保障体系与公共服务体系建设研究[J].中国人口科学,2011(2):93-101.

[55]季珏,高晓路.北京城区公共交通满意度模型与空间结构评价[J].地理学报,2009(12):1477-1487.

[56]Ma Renfeng ,Wang Tengfei, Zhang Wenzhong, et al. Overview and progress of Chinese geographical human settlement research[J]. Journal of Geographical Science, 2016(8):1159-1175.

[57]江明融.公共服务均等化论略[J].中南财经政法大学学报,2006(3):43-47.

[58]马慧强,韩增林,江海旭.我国基本公共服务空间差异格局与质量特征分析[J].经济地理,2011(2):212-217.

[59]袁奇峰,马晓亚.保障性住区的公共服务设施供给[J].城市规划,2012(2):24-30.

[60]吉富星,鲍曙光.中国式财政分权、转移支付体系与基本公共服务均等化[J].中国软科学,2019(12):170-177.

[61]陈敦鹏,李蓓蓓,郑振兴.地方城市规划技术规范比较与思考[J].规划师,2018(8):161-165.

[62]Omar A. Guerrero,Gonzalo Casta?eda.Quantifying the Coherence of Development Policy Priorities[J].Development Policy Review,2021(39):155-180.

[63]杨俊宴,史北祥,史宜,等.高密度城市的多尺度空间防疫体系建构思考[J].城市规划,2020(3):17-24.

[64]薛领,杨开忠.城市演化的多主體(multi-agent)模型研究[J].系统工程理论与实践,2003(12):1-9.

[65]刘志丹,张纯,宋彦.促进城市的可持续发展:多维度、多尺度的城市形态研究[J].国际城市规划,2012(2):47-53.

[66]张丽梅,王亚平.公众参与在中国城市规划中的实践探索 [J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2019(6):126-136.

[67]马爽,龙瀛.中国城市实体地域识别:社区尺度的探索[J].城市与区域规划研究,2019(1):37-50.

[68]钱振澜,王竹,裘知,等.城乡“安全健康单元”营建体系与应对策略[J].城市规划,2020(3):1-6.

[69]董晓峰,王莉,游志远,等.城市公共安全研究综述[J].城市问题,2007(11):71-75.

[70]Whitzman C,严宁.为多伦多创造更安全的空间[J].国外城市规划,2005(2):58-61.

[71]申霞.我国应急管理的四大转变[J].人民论坛,2020(4):64-65.

[72]王晶.国内外城市安全防灾规划和管理体系研究综述[J].中华建设,2019(2):110-111.

[73]刘志林,王茂军,柴彦威.空间错位理论研究进展与方法论评述[J].人文地理,2010(1):1-6.

[74]杨敏行,黄波,崔翀,等.基于韧性城市理论的灾害防治研究回顾与展望[J].城市规划学刊,2016(1):48-55.

[75]徐志胜,冯凯,徐亮,等.基于GIS的城市公共安全应急决策支持系统的研究[J].安全与环境学报,2004(6):82-85.

[76]王凯,岳国喆.智慧社区公共服务精准响应平台的理论逻辑、构建思路和运作机制[J].电子政务,2019(6):91-99.

[77]殷杰,许世远,经雅梦,等.基于洪涝情景模拟的城市公共服务灾害应急响应空间可达性评价[J].地理学报,2018(9):1737-1747.

[78]Frerichs L, Smith N R, Lich K H,et al. A scoping review of simulation modeling in built environment and physicalactivity research: Current status, gaps, and future directions for improvingtranslation[J]. Health & Place,2019(57):122-130.

[79]Ahmadi-Javid A,Seyedi P, Syam S S.. A survey of healthcare facility location[J]. Computers & Operations Research,2017(79):223-263.

[80]齐美然,郭子雪.京津冀一体化背景下完善河北省应急物资储备体系的对策[J].井冈山大学学报(社会科学版),2015(4):79-82

[81]庄英杰,贾红军,马洪滨,等.医务人员件应对突发公共卫生事件能力的培养[J].中华医院感染学杂志,2011(6):1173-1175.

[82]张海波.中国应急预案体系:结构与功能[J].公共管理学报,2013(2):1-13.

[83]冯俏彬.我国应急财政资金管理的现状与改进对策[J].财政研究,2009(6):12-17.

[84]梁凯雁,孙诣钦.健康城——新加坡式养老[J].城市住宅,2016(1):6-15.

Overview and Progress of Urban Public Services and Its

Response to Public Health Emergencies in China

Ma Renfeng, Zhou Xiaojing, Li Qian

(Ningbo University, Ningbo 315211,China

China International Engineering Consulting Corporation, Beijing 100048, China)

Abstract: High-quality urbanization requires that China must deal with the basic supply of urban public services, taking into account the sudden demand for public health and safety incidents. Combining urban public service-related research literature with China's public health emergency response practice to explore newness and prospects future research focus of urban public service, this study found: (1) urban public service research lacks a core team, and the research perspective and content are diversified significantly. Research hotspots focus on aspects such as public service planning, equalization of basic public services, spatial configuration guidance and standards for public service facilities construction, financial operation of public services, and public service satisfaction of residents. (2) urban public service research does not pay attention to the equalization of public services and the development objectives of different scales. The effective allocation of public resources and the governance of public service supply are rarely considered. The public service supply system that combines the period of normal and emergent and the subjectivity of public services are rarely seen. (Hierarchy, ability to pay and related willingness, employment pattern), the space-time behavior of the subject, and the systematic design of the value concept from the planning, construction, management and decision-making of public service facilities to the implementation path taking into account the subjectivity and the space-time behavior have not been explored in depth. (3) urban public service response to public health emergencies (PHE) research needs to scientifically assess the degree of harm of PHE and the characteristics of space-time diffusion, and timely focus on the dual responsibility of effective provision of various public services in the city and the blocking of PHE To study the emergency plan system, the focus should be on the provision of various levels of public service supply scenarios. In particular, how to realize the basic principles of zoning and classification prevention and control and ensure the effective supply of various public services in the city's various functional areas and their community-level risk assessment level and unconventional combined emergency response mechanism.

Key words: basic public services; public health and safety; urban and rural planning; urban and rural coordination; planning-construction-management of public services

責任编辑:王 缙