公众对世界自然遗产生态恢复的态度调查研究

——以九寨沟火花海为例

2021-12-09徐荣林肖维阳

徐 焱,徐荣林,王 燕,肖维阳,王 媛,任 静,肖 瑶,乔 雪

(1.四川大学新能源与低碳技术研究院,四川 成都 610065;2.四川大学 建筑与环境学院,四川 成都 610065;3.四川省筠连县自然资源和规划局,四川 宜宾 645250;4.九寨沟国家级自然保护区管理局,四川 阿坝 623407)

1 引言

世界遗产是被联合国教科文组织世界遗产委员会认定的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。然而,世界遗产面临洪水、火灾、地震、滑坡和战争等灾害的威胁[1]。文化遗产是人类创造的,公众通常会支持灾害损毁文化遗产的恢复,关注的主要是如何更好地恢复,如巴黎圣母院在2019年4月的火灾中受到极大破坏,目前正在开展为期五年的人为恢复[2]。与文化遗产不同,自然遗产受到自然灾害毁损后面临一个问题:自然遗产是自然形成的,自然灾害的毁损属于自然过程,是否应该进行人为干预促进其生态恢复还是完全任其自然发展?针对这一疑问,目前最为相关的指南是世界自然保护联盟(IUCN)的《Ecological Restoration for Protected Areas》,提出是否人为干预自然保护地取决于两方面,即必要性和可行性[3]。必要性是为更好保护当地居民安全、生物多样性等;可行性包括有利益相关者的支持、充足的资金、生态恢复成功可能性高等[3,11]。

《保护世界文化和自然遗产公约》鼓励当地居民参与文化和自然遗产保护工作[1]。灾害不仅会影响遗产地的突出普遍价值,还会影响当地社区的安全与可持续发展,因此公众特别是利益相关者参与灾害防治与生态恢复尤为重要。利益相关者被定义为被某个项目影响或对其有影响,如遗产地内居民、旅游从业者。虽然公众可能在科学认知上有一定局限性,也可能无法提供最优方案,但一些当地居民等利益相关者熟悉遗产地且具备乡土知识,从而有助于科学家和管理部门制订更为科学、可行的保护管理和生态恢复方案[4]。同时,调查者给受访者提供的项目基本信息,受访者对调查内容的前期了解程度、具备的相关知识等因素也会影响受访者的判断[5~7]。此外,公众参与能够增强公众面对环境风险的主动性,便于他们分担潜在的环境责任。

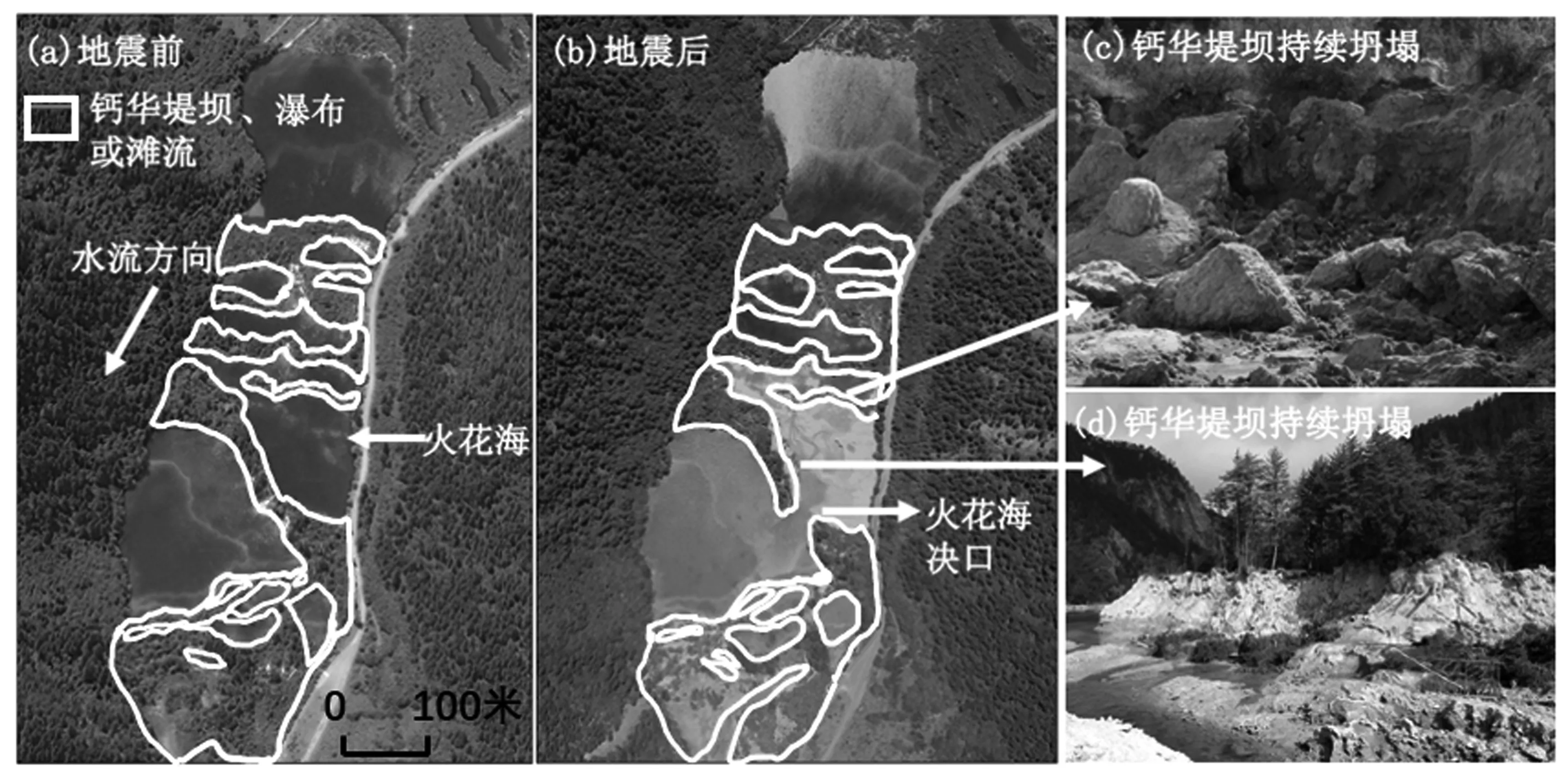

由于符合世界自然遗产遴选标准Ⅶ—“绝妙的自然现象或具有罕见自然美和美学价值的地区”,九寨沟于1992年被列入世界遗产名录[8]。2017年8月8日,九寨沟7.0级地震导致遗产地114个湖泊之一、面积3.6 hm2的火花海决堤而消失,湖泊决口东西长约40 m、南北厚约12 m、深约15 m。地震前研究表明,火花海决口堤坝上两个监测点的钙华年沉积速率为0.49和0.38 mm/a,溃决的15 m高钙华堤坝的形成时间超过6000 a,短时期内钙华堤坝决口无法通过钙华的自然沉积而恢复[9]。地震后火花海15个月变化趋势的调查显示,由于水流的侧向侵蚀、溯源侵蚀、钙华风化等,火花海区域钙华堤坝持续坍塌(图1)[9]。管理部门从地质环境、生物多样性保护、恢复技术、公众意见等多角度论证了火花海恢复的必要性和可行性,本文介绍公众意见调查结果。

本研究在火花海生态恢复前后共开展了两次问卷调查,以了解公众特别是利益相关者对3个方面的态度:是否支持火花海生态恢复,支持、反对和不确定的理由是什么?对火花海恢复方案的意见与建议有哪些?认为火花海的恢复效果如何,有哪些意见与建议?本研究中的利益相关者包括遗产地内社区居民、遗产地周边居民、从事遗产地保护与旅游的工作者。除利益相关外,本研究还考虑了不同学历、不同地区、对九寨沟了解程度、对火花海震损了解程度等对公众态度的影响。本研究希望为火花海生态恢复的决策提供参考,也为未来其它建设项目特别是世界自然遗产地内项目的公众调查提供参考。

图1 “九寨沟2017年8·8地震”前后的火花海及其上下游地区

2 材料与方法

2.1 研究区域

九寨沟位于四川阿坝州,坐标为东经103°46′~104°05′,北纬32°53′~33°20′,面积720 km2,其中国家级自然保护区面积643 km2,海拔2000~4764 m;主景区位于日则、树正和则查洼沟,海拔2000~3100 m,面积约1.2 km2[10]。

九寨沟内人类活动历史可追溯到2200年前[13],目前遗产地内居民约1500人。1956年前,当地居民过着半农半牧、刀耕火种、自给自足的生活。1966~1978年,九寨沟内有两个林场,森林资源遭受大规模破坏;1979年,林场关闭,正式成立九寨沟国家级自然保护区。1982年,成为第一批全国重点风景名胜区,1984年正式对外接待游客[14]。年游客量从1984年的2.8万人次增加到2016年的500万人次;2016年,仅门票收入就达8亿元,此外还有餐饮住宿等收入。2017年,与九寨沟旅游直接相关的从业人员超过8万人;多数居民的工作与九寨沟旅游有关。

九寨沟高山峡谷之间环绕着艳丽典雅的湖群、奔泻湍急的溪流、飞珠溅玉的瀑群等景观;拥有114个湖泊,多数湖泊拥有钙华沉积[8]。钙华是大孔隙次生碳酸钙(CaCO3),常胶结有植物、无脊椎动物和细菌残体,主要以方解石和文石的晶体形式存在。钙华是从CaCO3过饱和的地表水中沉积的,沉积过程为[15]Ca(HCO3)2⟺CaCO3↓+CO2↑+H2O。在滑坡等地质过程影响河谷地貌基础上,大量的钙华沉积将河流阻塞形成湖群和瀑群(图1a)。通常钙华每年沉积仅几毫米甚至更低,因此一个钙华“河流-湖泊-瀑群-滩流”系统通常是经过长时间演化而成[15,16]。水域面积约2.85 km2,地表水总体自南向北,分布114个湖泊、17处瀑布群、5处滩流、47眼泉水和11段湍流。地表水pH值为7.3~8.5,总碱度为120~195 mg/L,为HCO3-Ca、Mg型水[12]。日则和树正沟的绝大多数湖泊、滩流和瀑布拥有钙华,钙华景观可分为钙华湖群及瀑布、钙华滩流及瀑布、钙华河流与河漫滩、钙华森林台地和钙华沼泽[10]。

2.2 公众调查

2.2.1 调查方式与步骤

本研究共开展了两次问卷调查,分别在火花海生态恢复之前(2019年4月)和之后(2020年10月)。每次发放问卷1000份,调查方式有两种,即当面交流和网络调查。当地居民是本研究的重点,因此主要采用当面调查;其他受访者,主要采用问卷星调查(设置为每人只能填写一份问卷)。调查分为6个步骤,按照先后顺序为:①收集年龄、性别、住址、工作、教育水平、是否到访过九寨沟或火花海震损现场等个人基本信息;②向公众介绍火花海的震损情况,展示地震前后对比图(图1);③了解不同人群特别是利益相关者是否希望开展生态恢复,收集支持、反对和不确定的理由;④向受访者提供一些科普信息,包括地震后一年多火花海地区生态环境的自然变化和未来发展趋势(详见2.2.2)、生态恢复的方案及效果图(图2);⑤再次询问受访者是否支持生态恢复,有哪些意见与建议,以服务于可能实施的生态恢复;⑥第二次调查时,已经完成了生态恢复,因此采用对比图介绍恢复效果(图3),调查了公众对恢复效果的满意程度、意见与建议。通过本研究,不仅希望为火花海生态恢复的可行性论证提供支持,还希望了解不同人群对自然遗产地生态恢复的态度与建议,为未来其它遗产地生态恢复提供参考[9]。

2.2.2 问卷中的科普内容

2.2.2.1 地震后一年多和未来火花海地区的变化趋势

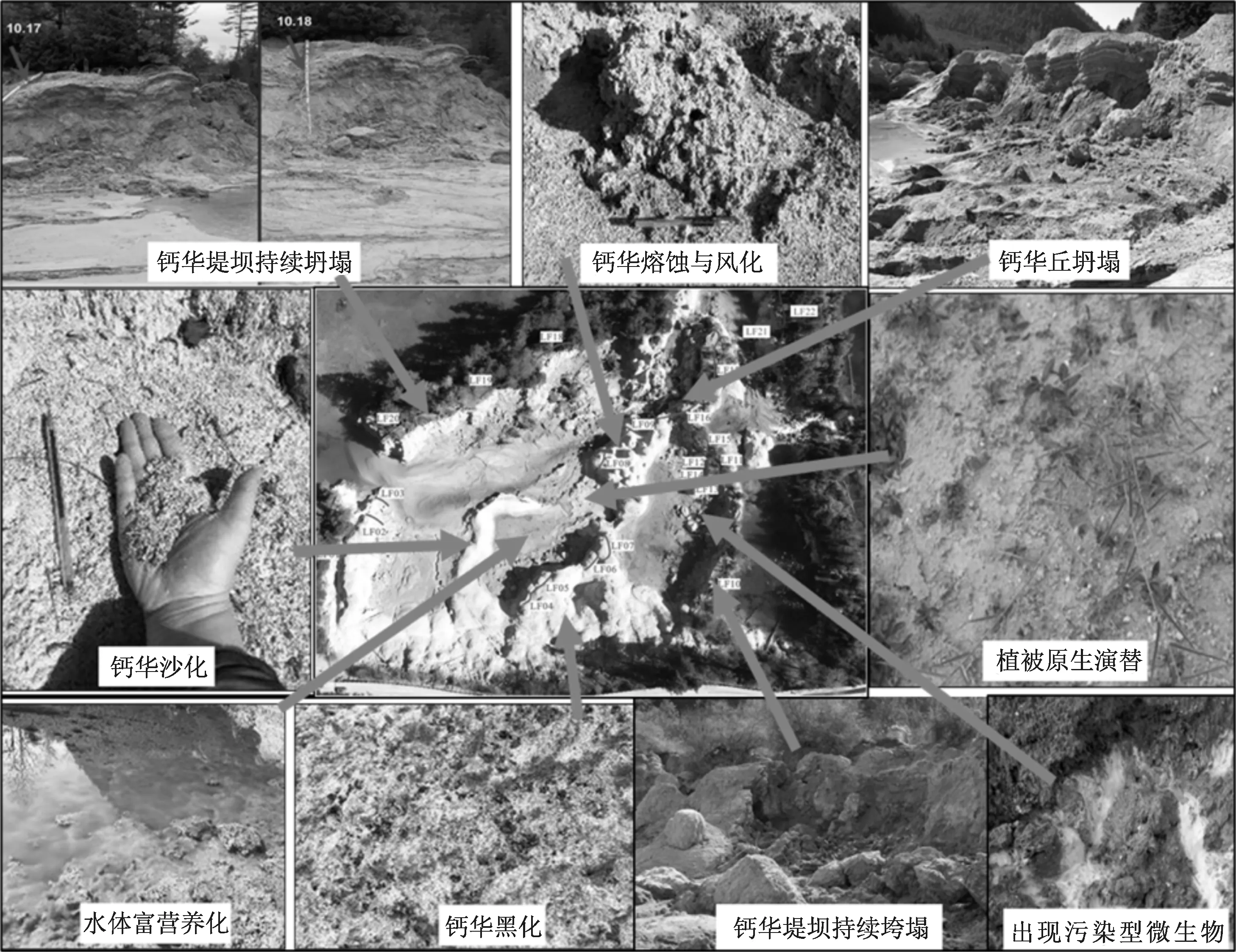

在两次调查前的预调研中,发现受访者是否了解火花海震损后一年多的变化,是否了解钙华这种物质对他们的决策具有一定影响。例如,一些年龄较大且文化水平在初中及其以下的当地居民由于对其身边钙华景观的多年观察,他们不需要经过科普就了解火花海干涸后其钙华会风化、更多钙华堤坝会垮塌。相反,绝大多数遗产地外的受访者(即使具有本科及其以上学历)对钙华并不了解。因此,问卷中介绍了地震后一年多和未来火花海地区的变化趋势,主要包括:基于地震后一年多监测,火花海景色持续变差,表现为湖底干涸,钙华出现沙化、黑化、溶蚀和侵蚀(图2);火花海中的钙华堤坝持续坍塌,未来特别是在雨季强降水和洪水的影响下火花海上下游多个湖泊可能决堤,形成的洪水威胁群众生命和财产安全(图3)。

2.2.2.2 生态恢复方案

两次问卷调查都介绍了火花海生态恢复的方案。恢复包括堵堤坝决口、稳固残存钙华坝体、植被恢复三个内容:在恢复堤坝决口和稳固残存钙华坝体中,采用中国传统建筑材料糯米浆,但对其做了一定程度的改性[17]、当地山体塌方的石块、火花海内部坍塌钙华块来恢复决口;糯米浆作为石块和钙华的粘合剂;使用当地石块是为了保持与周围基岩一致,且降低运输成本;使用钙华是为了使得恢复后的堤坝为黄色,与周围堤坝的颜色保持一致。植被恢复以自然恢复为主,仅对决口堤坝上的植被进行了人工恢复。

图2 九寨沟地震后15个月期间火花海的主要变化

2.2.2.3 恢复效果

在第一次调查中,采用工程设计的效果图。第二次调查中,采用地震前、震损和恢复后火花海的对比图(图3);当地居民和现场受访游客能够实地感受火花海生态恢复效果。

3 结果与讨论

3.1 受访者组成

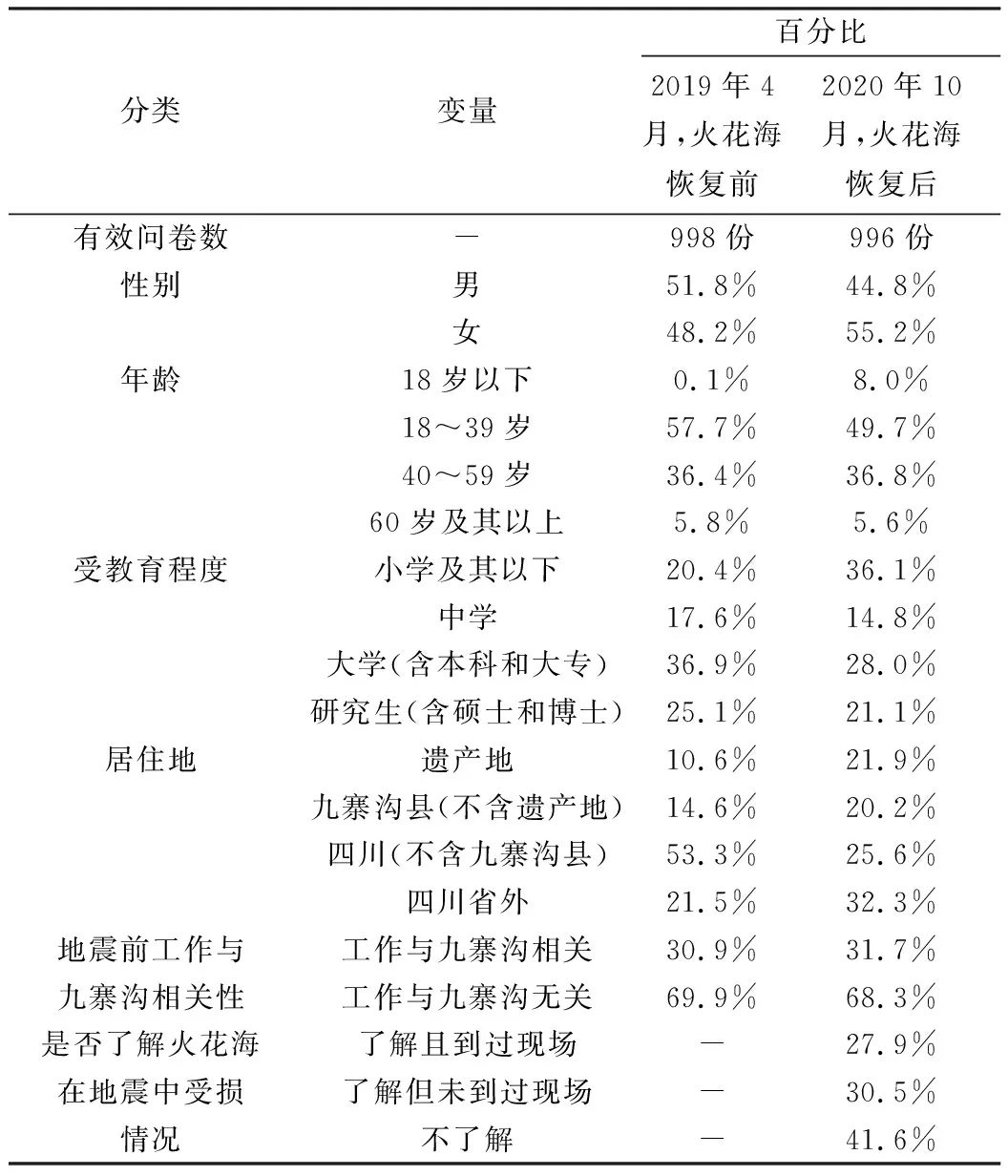

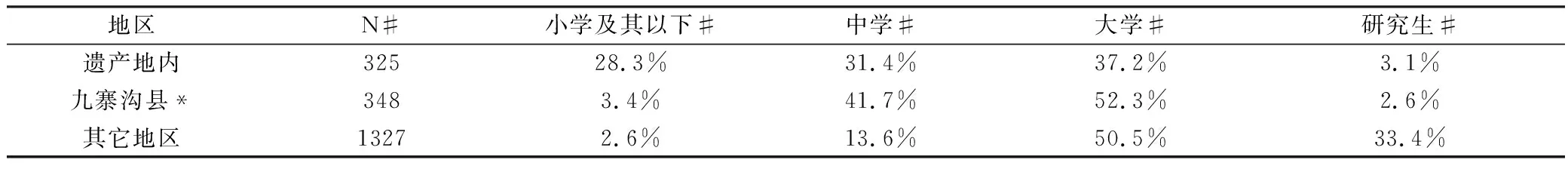

受访者组成见表1。第一次和第二次的调查问卷各1000份,其中有效问卷分别为998和996份,特别关注利益相关者。第一次/第二次男性占52%/45%,女性占48%/55%。两次调查中,18-39岁的占比最大,第一次/第二次分别为58%和50%。第一次调查中,大学学历的人群占比最大(37%),其次是研究生(25%)。第二次调查中,小学及以下占比最大(36%),其次是大学学历(28%)和研究生(21%)。地区上,两次调查中九寨沟县(含遗产地)人数最多,分别占25%和42%。两次调查中,约31%受访者在地震前从事与九寨沟相关的工作。在第二次调查中,28%、30%、42%的受访者分别了解且到过现场、了解但未到过现场、不了解火花海受损情况。

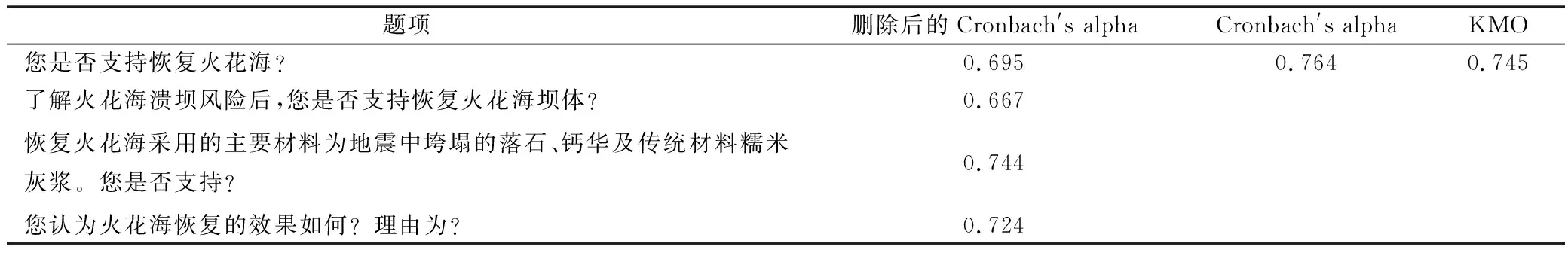

3.2 信度检验及效度分析

本研究提取了问卷量表题来做信度分析和效度分析(表2)。Cronbach′s alpha值用于分析量表的可靠性,判断研究数据信度质量。KMO值用于分析题项是否合理、有意义,判断题项是否有效度。结果显示,Cronbach′s alpha值为0.764,大于0.7,表明模型拟合良好。Cronbach′s alpha值介于0.695~0.744之间,均小于0.764,表明量表题项均应当保留。KMO值0.745大于0.7,表明题项效度良好,可进行下一步分析[18]。

表1 受访者的组成特征

表2 信度分析与效度检验结果

3.3 公众的总体态度和建议

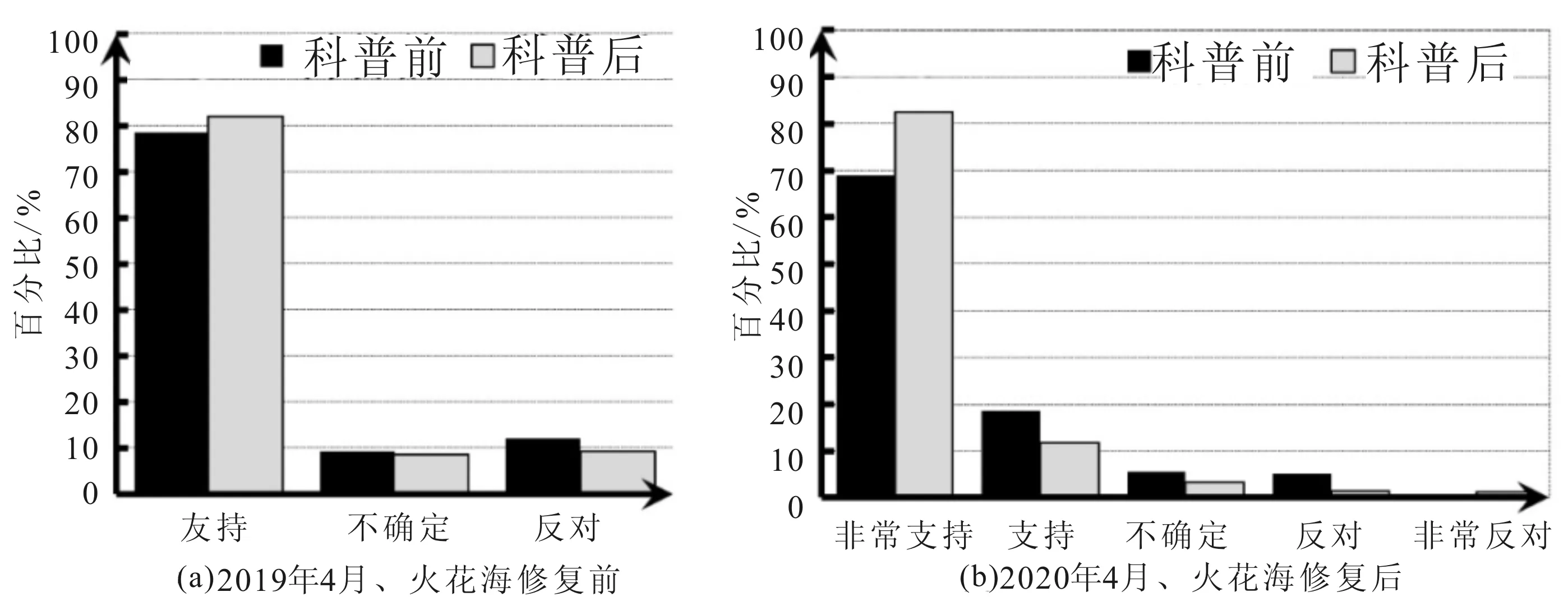

在火花海生态恢复前后的两次调查中,绝大部分受访者都表示支持生态恢复,且科普能够提升支持率(图4)。第一次调查中,科普前后的支持率分别为79%和82%。第二次调查中,支持和非常支持的比例之和从科普前的88%升至科普后的94%。第一次/第二次调查中,表示不确定的人群从科普前的10%/7%降低至科普后的8%/3%;反对和非常反对的比例之和从从科普前的11%/5%降至科普后的10%/3%。

支持恢复的理由主要有:希望恢复火花海景点及所在地区湖群的美观;火花海很难自然恢复,生态恢复见效快;防治灾害,保护人群安全;旅游可持续发展;对九寨沟的感情;生态环境保护;相关科研对类似研究与工程具有借鉴意义。

反对恢复的理由主要有:九寨沟的形成是地质活动的结果,应该尊重自然规律;自然遗产不该生态恢复;保留作为地震遗址;难以达到震前效果,且耗时耗资,担忧造成二次危害;自然恢复能衍生出更多东西。

公众提出的建议主要有:采取科学的方法,避免对遗产地自然景观造成二次破坏;尽量降低人为治理的痕迹,使得恢复钙华堤坝与周边景观相协调;在保证生态恢复目标的基础上,尽量缩短工期;开展相关科普工作,使火花海生态修复成为自然与环境教育的案例。这些建议都被纳入了实际的生态恢复。

图4 受访者对火花海生态恢复的态度

3.4 不同人群的态度

3.4.1 利益相关者

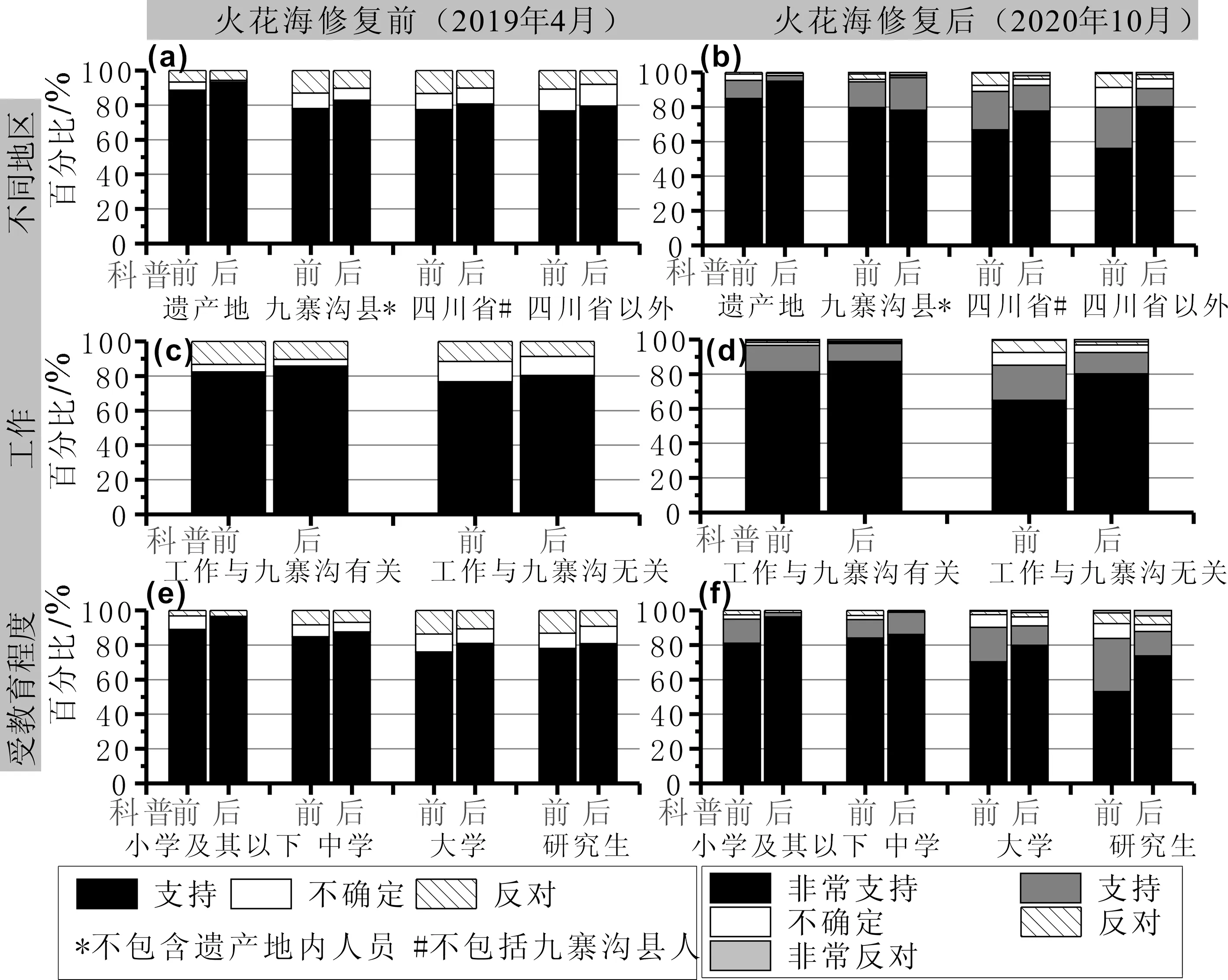

利益相关者更支持恢复[19];但是,不论利益相关大小,各类人群都总体支持恢复,且科普能提升支持率(图5)。第一次调查中,遗产地内、九寨沟县(不含遗产地)、四川省(不含九寨沟县)和四川省外居民的支持率分别从科普前的89%、78%、78%和77%增至科普后的93%、83%、81%和80%;第二次调查中,这些人群的支持率(含非常支持和支持)分别从科普前的94%、93%、89%和80%增至科普后的98%、97%、92%和90%。第一次调查中,工作与九寨沟相关和不相关的人群支持率从科普前的82%和77%增至科普后的86%和80%;第二次调查中,这些人群的支持率从科普前的97%和85%增至科普后的98%和93%。

3.4.2 教育水平

不同教育水平的人群总体上都支持恢复,且科普能够提升不同教育水平人群的支持率[20](图5ef)。第一次调查中,小学及其以下、中学、大学和研究生的支持率从科普前的88%、85%、76%和78%升至科普后的97%、88%、81%和81%。第二次调查中,这些人群的支持率(含非常支持和支持)从科普前的95%、95%、90%、91%和84%升至科普后的99%、99%、91%和91%。

遗产地内居民的受教育水平相对最低,28%、31%、37%和3%的受访者教育水平为小学及其一下、中学、大学和研究生(表3)。但是,科普前89%遗产地受访居民表示希望开展生态恢复。除了当地社区可持续发展、家园感情等因素影响外,乡土知识也发挥了一定作用。在未接受钙华、地质等专业知识学习的情况下,基于当地长期观察,一些居民认为若不恢复火花海水体则导致火花海地区干涸钙华堤坝持续坍塌、钙华风化、原有湿地植物死亡等问题。

图5 不同地域、工作和受教育程度的情况下受访者对生态恢复火花海的态度

表3 不同地区受访者的受教育水平

3.4.3 对火花海震损的了解程度

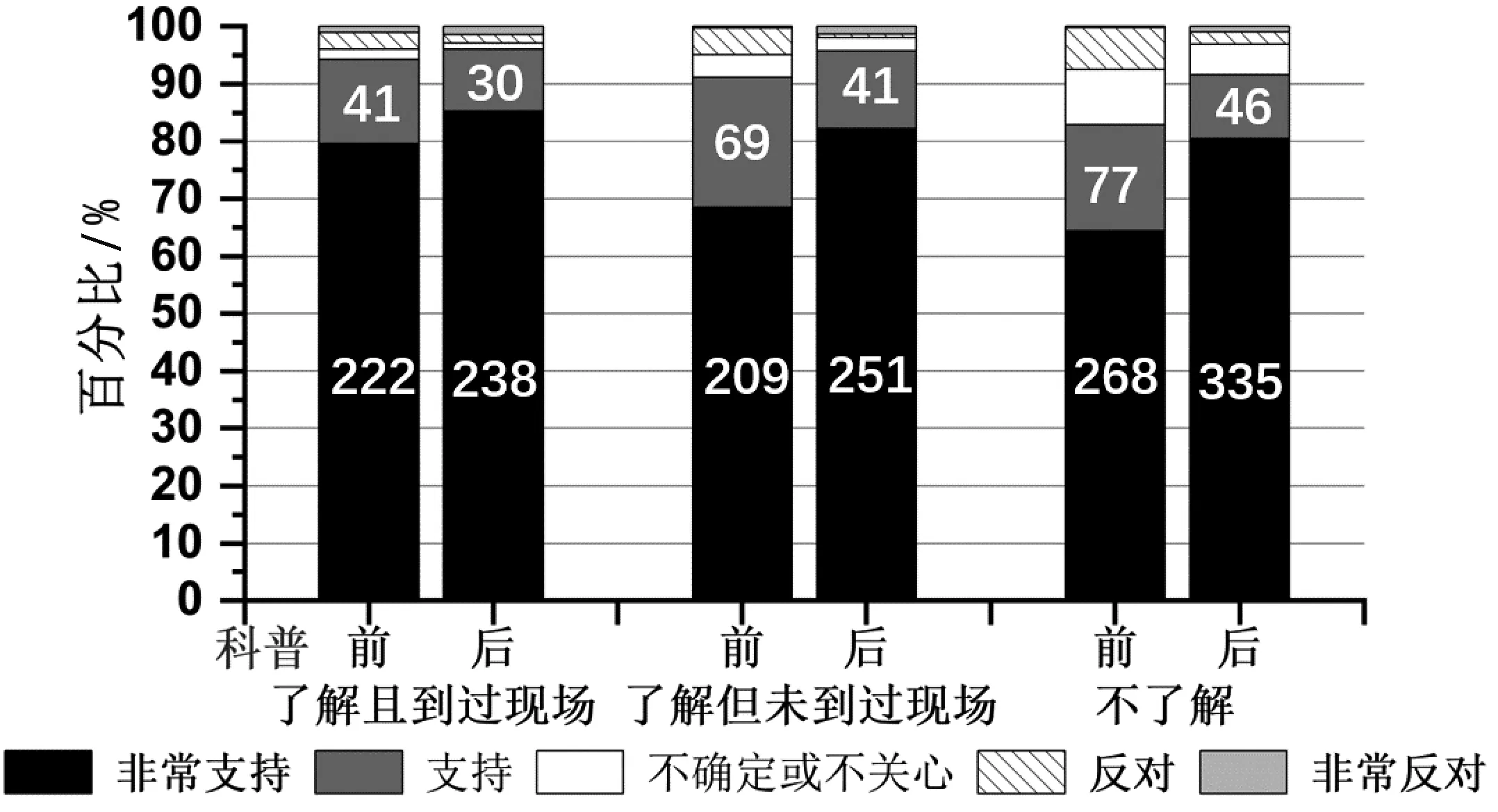

在第二次问卷调查中发现,在参与问卷调查之前越是了解火花海震损情况的人群越是支持恢复,且科普能够提升支持率(图6)。了解且到过现场、了解但未到过现场、不了解火花海震损的人群支持率(含非常支持和支持)从科普前的94%、91%和83%升至科普后的96%、96%和92%。

图6 在火花海震损情况不同了解程度下的

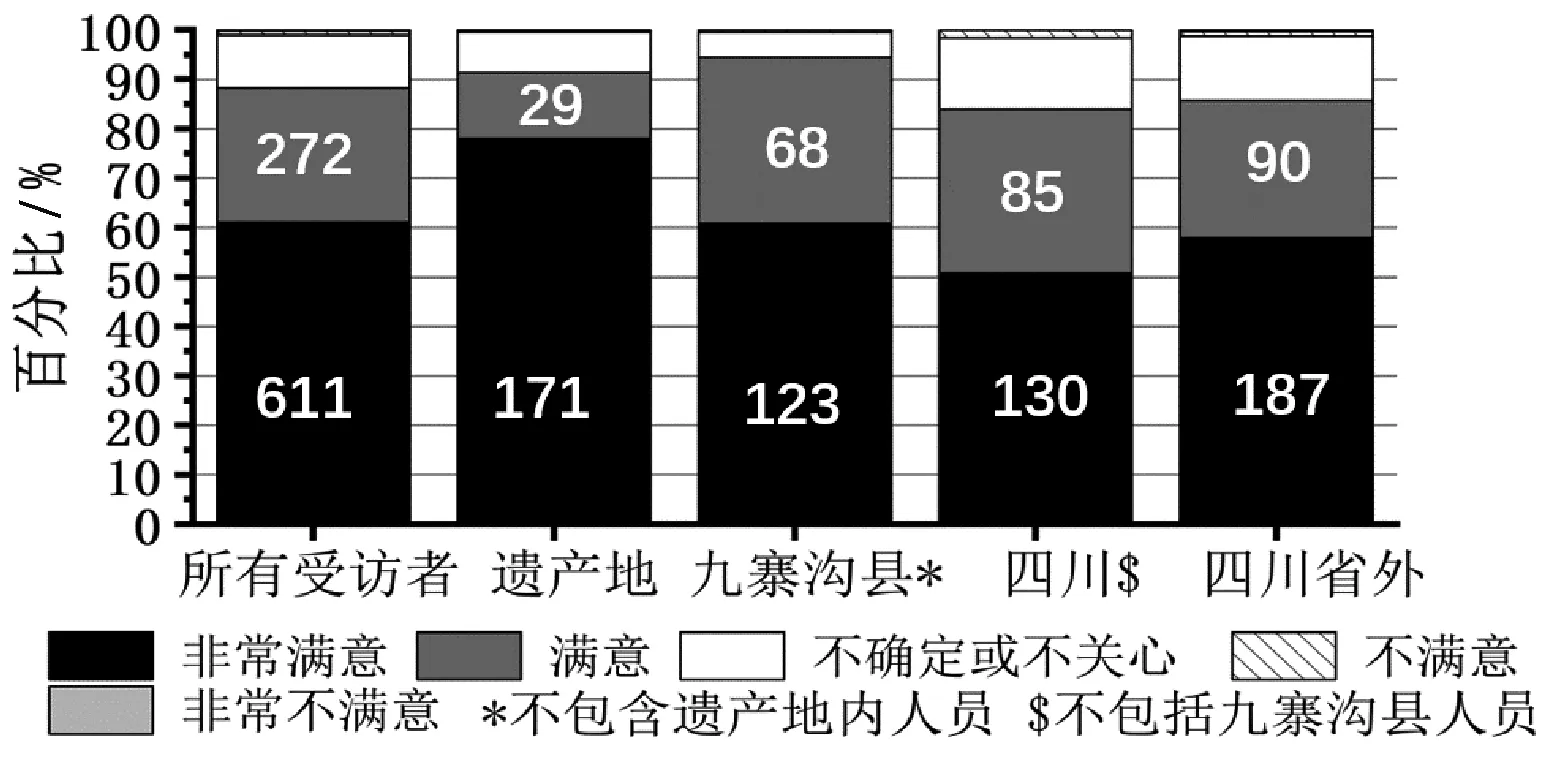

3.5 对生态恢复效果的满意度及建议

火花海完成恢复后,绝大多数受访者对恢复效果满意(非常满意60%;满意28%),不确定的比例为11%,仅1%人群表示不满意或非常不满意(图7)。不满意的原因包括:不应人为干涉;修补的不自然等。利益相关者和非利益相关者都总体上表示满意恢复效果,遗产地内居民的满意度高达91%,九寨沟县(不含遗产地内)、四川省(不含九寨沟县)、四川省外人群的满意度也分别高达为95%、84%和86%。受访者主要建议加强安全、景观和生态环境的长期监测,加强原决口处堤坝上的植被恢复。

图7 所有受访者和不同地区人群对火花海恢复效果的满意情况

4 结论与局限性

本研究在火花海生态恢复前后进行了问卷调查,以了解不同人群特别是利益相关者对恢复的态度。两次调查结果显示,超过80%的受访者和超过93%的利益相关者表示支持恢复火花海,支持的理由主要有安全、美观、发展、情感等方面。但是,也有6%的受访者持反对和不确定的态度,主要理由是不确定会不会有其它影响、应顺其自然等。科学普及、工作性质、专业背景、居住地、对火花海震损和恢复方案情况的熟悉情况、受教育程度等对公众态度有显著影响。两次科学普及分别提升支持率3%和6%;工作与九寨沟相关的受访者支持恢复率比不相关的高5%;场所依恋会对其居民对周边环境的感官产生积极作用,遗产地内居民支持恢复率比四川省外高8%;了解并到过现场的受访者支持率比不了解的高4%;小学及其以下的受访者支持率比研究生受访者支持率高8%。

本研究在问卷设置、调查的时间和空间、样本量、样本选取、受访者获得火花海相关信息等方面存在一定局限性,但是初步探索了公众尤其是利益相关者对生态恢复火花海的支持程度及其科学普及、工作性质、居住地、对恢复情况的熟悉程度、受教育程度等因素影响程度,为未来其它遗产地生态恢复提供参考。