例谈改编成语教数学

2021-12-08杨明

杨明

初中生已经掌握了一定数量的成语,对一些常用的成语甚至能够脱口而出。如果将学生熟悉的成语稍加改编,巧妙地融入数学知识,既可激发学生学数学的兴趣,又能够较好地帮助学生记忆和理解相关的数学知识,有时甚至比数学语言效果更好。

顾此失彼——顾此“思”彼

成语的原意是指顾得了这个,顾不了那个。

数学知识点之间有着千丝万缕的联系。将原来的成语进行改编,目的是为了提醒学生,看到了题目给出的已知条件,应马上联想到与之相关的结论。

“彼”与“此”就表现形式而言,可以是文字也可以是式子,甚至可以是图形。

例如:

看到方程有两个相等的实数根,马上要想到该方程的根的判别式Δ=0。

看到3xm-1与-7x4是同类项,马上要想到m-1=4.

看到直线与圆相切,马上要想到d=r。

看到函数的图像是双曲线,马上要想到相应的函数是反比例函数。

当然,有些“彼”只有一个结论,有些“彼”却有多个结论。

例如:

看到正比例函数y=kx(k>0),既要想到图像经过第一、三象限,也要想到y随x的增大而增大。

看到两直线平行,既要想到同位角相等、内错角相等、同旁内角互补,也要想到对应三角形相似、对应线段成比例。

学生要熟练地运用顾此“思”彼,必须清楚每个定理的题设与结论之间的因果关系以及相关的图形。倘若能够经常运用,学生就能够形成条件反射,准确而快速地联想到已知条件的结论,从而找到正确的解题思路。

息息相关——“式式”相关

成语的原意是呼吸相关联,比喻关系密切。

成语改编之后的意思是指,看到一个式子马上会联想到与之相关的另一个式子。其作用与“顾此‘思彼”大同小异,但“式式”相关针对的主要是式子。

例如:

看到△ABC中AB=AC,马上会联想到∠B=∠C。

看到△ABC中∠C=90°,马上会联想到AB2=AC2+BC2。

看到AB//CD,AB//EF,马上会联想到CD//EF。

有口难分——有“口”难分

成语的原意是形容难以分辨清楚。

先看同一个式子的两种不同的结果:

(1)=-=10-6=4。

(2)===×=4×2=8。

为什么≠-而=×呢?很多学生都表示不太理解。

课本曾借助4,9,16,25等完全平方数对公式=·(a≥0,b≥0)进行过验算,说明公式是成立的。

当然,用同样的办法,说明≠±(a≥0,b≥0)也不是困难的事,但总不能每次运用都要经过验算吧。

如何解决这个问题?

笔者将有口难分改编为有“口”难分,在加、减、乘、除四种运算中,只有“加”“减”二字含有“口”字,改编成语是为了提醒学生:二次根式的被开方数如果涉及“加减法”,是不能“分”的,因此,≠-。当然,不能分,自然也就不能合,故经常在选择题或填空题遇到的+=是错误的。

比比皆是——比比皆是相等

成语的原意是指到处都是,形容极其常见。

成语改编后主要是针对相似三角形的性质,具体包括:

相似三角形对应高的比等于相似比。

相似三角形对应中线的比等于相似比。

相似三角形对应角平分线的比等于相似比。

相似三角形周长的比等于相似比。

相似三角形面积的比等于相似比的平方。

为什么其他比比皆是相等,唯有面积的比不相等?根本原因是单位问题,三角形的边、三线以及周长都是长度,而面积则是长度是乘积。

头痛医头脚痛医脚——头痛医头“角”痛医“角”

原意是比喻对问题不从根本上解决,只从表面现象或枝节上应付。

作为一个医生,如果只会头痛医头脚痛医脚,那肯定不是一个好的医生。

但将“头痛医头脚痛医脚”改为“头痛医头‘角痛医‘角”,那将是数学里面一个很不错的解题方法。

什么时候运用此法?

先看一道例题:

当m为何值时,以下方程是关于x的一元二次方程:(1)(m-3)x2-4x+7=0;(2)5xm-3-4x+7=0。

笔者是这样解释的:“头”者,字母的系数也;“角”者,字母的指数也。

“頭痛医头‘角痛医‘角”的意思是说:若所求的字母m出现在字母的系数内,就必须满足题目关于系数的要求;若所求的字母m出现在字母的指数内,就必须满足题目关于指数的要求。

在(1)中,m出现在二次项的系数内,由一元二次方程的定义得m-3≠0,解得m≠3。

在(2)中,m出现在最高次项的指数内,根据一元二次方程的定义可得 m-3=2,解得m=5。

除一元二次方程外,头痛医头“角”痛医“角”同样适用于二次函数,解题方法相同,不再举例说明。

不闻不问——不“文”不问

成语的原意是指对于别人说的事情不听,也不主动去问。

改编成语的目的是为了让学生清楚地知道,但凡数学概念里面没有明文规定的,统统不予理会。

同类项是这样定义的:所含字母相同,并且相同字母的指数也相同的项叫做同类项。

为了让学生全面理解同类项的定义,有些出题人会编制出如下的两组单项式,让学生判断是否为同类项:4x3y2与-5x3y2 ;6x2y与0.3yx2 。

按照不“文”不问的原则,既然定义里面没有就单项式的系数以及字母的顺序提出过要求,自然就不必理会,故上述的两组单项式都是同类项。

由此可见,掌握不“文”不问的原则,就可以避开出题人刻意设计的各种干扰。

不“文”不问的原则不但适用于文字,而且适用于字母。

加法交换律用字母表示为:a+b=b+a。后面没有就其中所涉及的字母提出过任何要求,这意味着其中的a,b可以是正数,也可以是负数;可以是有理数,也可以是无理数。

再看二次函数的定义:形如y=ax2+bx+c(a,b,c为常数,a≠0)的函数,叫做二次函数。显然,定义只要求常数a≠0,并未对b,c作出同样的要求,也就是说,b,c均可以为0,故如下的函数均属二次函数:y=x2+x(c=0),y=x2+1(b=0),y=x2(b=0,c=0)。

杯弓蛇影——杯弓“斜”影

杯弓蛇影,原义是将映在酒杯里的弓影误认为蛇,后比喻因疑神疑鬼而引起恐惧。

在“二次函数”这一章节,经常遇到一些题目,给出抛物线的位置,让学生判断与常数a,b,c有关的代数式的正负值符号,比如b2-4ac、a+b+c、等,通常可以借助抛物线与坐标轴相交的情况直接得出结论。

从学生反馈的信息中可知,当中最容易出错的是abc的符号。

a的符号由抛物线的开口方向决定,c的符号由抛物线与y轴的交点决定,至于b的符号,也可以借助抛物线对称轴的位置来决定,最后将a、b、c组合起来,应该不难判断abc的符号的。但与学生沟通之后才恍然大悟,前面的三个“决定”学生也能够理解,问题是“决定”的因素太多,加上抛物线的对称轴x=-又涉及一个负号,如此一来,难免令人晕头转向。

那么,能否经过变换,使abc的符号也可以像b2-4ac一样直观地获得?

经过不断地尝试,笔者终于发现,abc的符号是可以借助学生非常熟悉的一次函数y=kx+b里面的k来确定的。

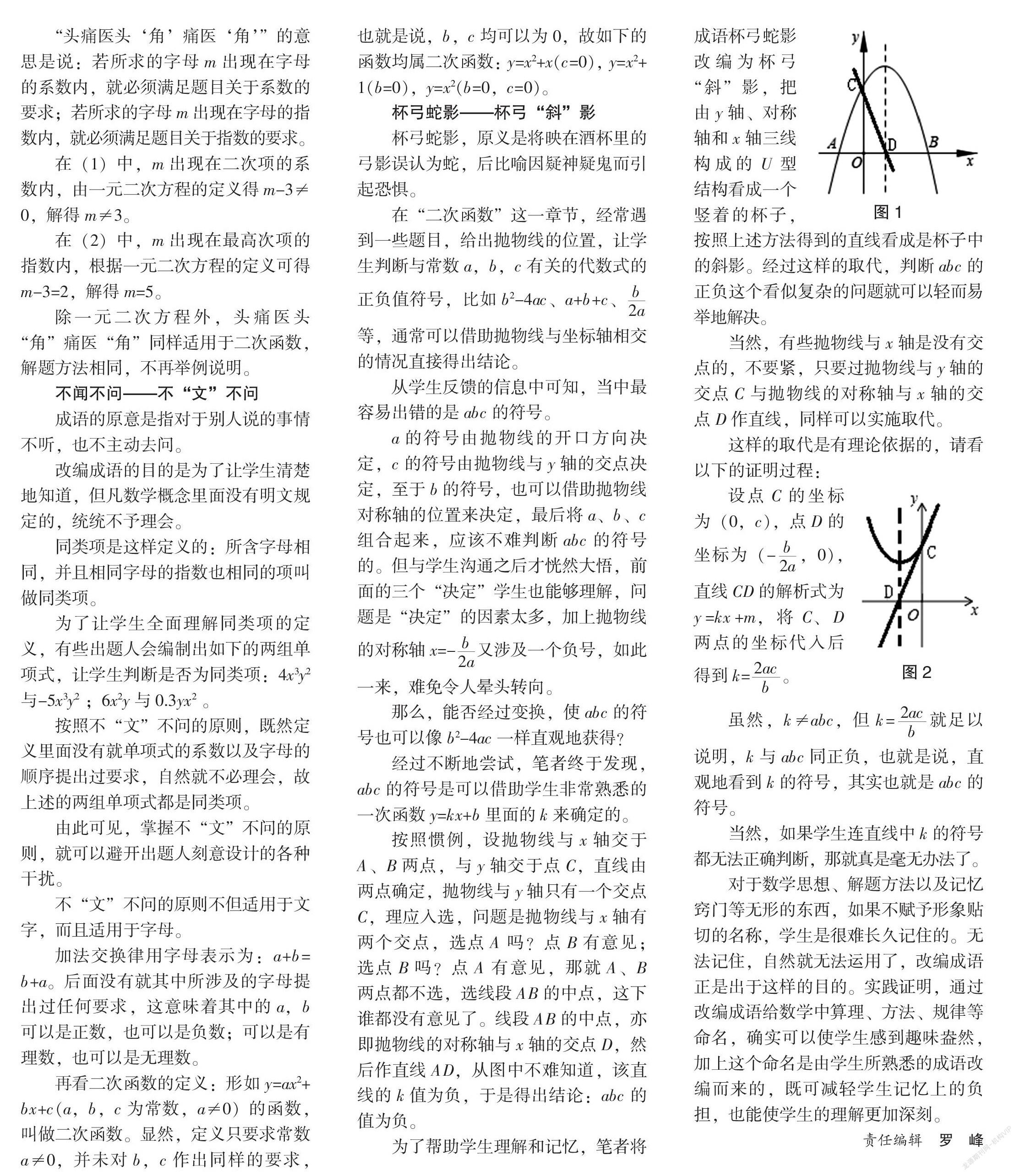

按照惯例,设抛物线与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,直线由两点确定,抛物线与y轴只有一个交点C,理应入选,问题是抛物线与x轴有两个交点,选点A吗?点B有意见;选点B吗?点A有意见,那就A、B两点都不选,选线段AB的中点,这下谁都没有意見了。线段AB的中点,亦即抛物线的对称轴与x轴的交点D,然后作直线AD,从图中不难知道,该直线的k值为负,于是得出结论:abc的值为负。

为了帮助学生理解和记忆,笔者将成语杯弓蛇影改编为杯弓“斜”影,把由y轴、对称轴和x轴三线构成的U型结构看成一个竖着的杯子,按照上述方法得到的直线看成是杯子中的斜影。经过这样的取代,判断abc的正负这个看似复杂的问题就可以轻而易举地解决。

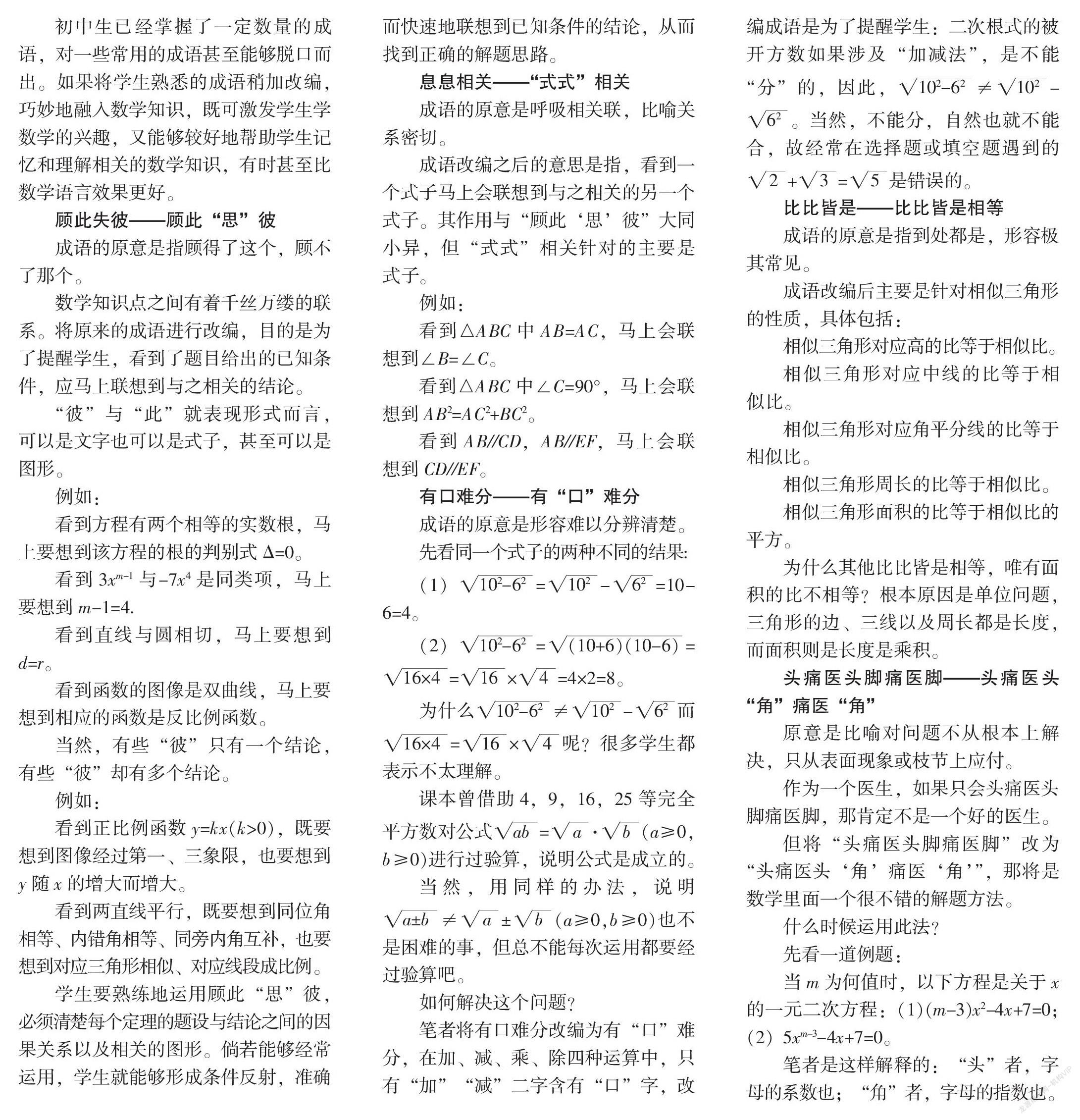

当然,有些抛物线与x轴是没有交点的,不要紧,只要过抛物线与y轴的交点C与抛物线的对称轴与x轴的交点D作直线,同样可以实施取代。

这样的取代是有理论依据的,请看以下的证明过程:

设点C的坐标为(0,c),点D的坐标为(-,0),直线CD的解析式为y=kx+m,将C、D两点的坐标代入后得到k=。

虽然,k≠abc,但k=就足以说明,k与abc同正负,也就是说,直观地看到k的符号,其实也就是abc的符号。

当然,如果学生连直线中k的符号都无法正确判断,那就真是毫无办法了。

对于数学思想、解题方法以及记忆窍门等无形的东西,如果不赋予形象贴切的名称,学生是很难长久记住的。无法记住,自然就无法运用了,改编成语正是出于这样的目的。实践证明,通过改编成语给数学中算理、方法、规律等命名,确实可以使学生感到趣味盎然,加上这个命名是由学生所熟悉的成语改编而来的,既可减轻学生记忆上的负担,也能使学生的理解更加深刻。

责任编辑 罗 峰