角色接纳、主体赋权与需求驱动:青年认同式社区参与的实现路径

2021-12-08赵云亭唐有财

赵云亭 唐有财

摘 要:青年社区参与不足是制约社区治理创新和治理效果的重大实践问题,构建青年社区认同机制是化解该问题的关键。青年群体的认同式社区参与在青年与社区的互动中形成,其实现路径包括角色接纳、主体赋权与需求驱动三个环节:角色接纳是对青年群体社区参与的情感激发;主体赋权是对青年群体社区参与的效能保障;需求驱动能够创新青年社区参与方式,调动青年社区参与积极性。认同式社区参与是青年参与社区治理的内在驱力,有助于实现青年群体从被动参与到自主参与的转变,达到青年与社区双向赋能的效果。

关键词:青年;角色接纳;主体赋权;需求驱动;认同式社区参与

中图分类号:C91 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2021)06-0075-09

一、问题的提出:社区治理中的青年群体

居民参与是社區治理的本质体现。面对来自外部风险和内部发展的双重挑战,社区治理正经历深度转变和优化升级[1],而多元主体协同自主参与成为社区治理提质增效的关键。党的十九届四中全会提出要坚持和完善共建共治共享的社会治理制度,建设人人有责、人人尽责、人人共享的社会治理共同体,这是对当前社会治理的总要求,也是实现城市社区有效治理的核心任务和努力方向[2]。社区治理共同体建设突出“人人”,意在强调每位居民都是社区治理的主体。

社区治理的主体结构对社区性质和治理效能具有决定性影响[3]。青年群体拥有鲜明的时代特征和社会性格,是深受改革开放影响的“社会代”[4],他们锐意创新、熟谙现代科技工具、拥有全球化视野和较强的专业能力,引导其有序参与社区治理有助于创新社区治理方式、提升社区治理效果[5]。中共中央、国务院发布的《中长期青年发展规划(2016-2025年)》强调,要拓展青年社会参与渠道,鼓励青年多样化参与,引领青年有序参与政治生活和社会公共事务。

自社区建设全面开展以来,青年群体与社区始终处于彼此疏离的状态,社区参与不足问题一直存在[6],主要呈现出参与范围窄、参与程度浅、参与频度低等特征。青年群体社区参与不足已成为制约社区治理创新和治理效果的重大实践问题。针对上述问题,学者们从青年群体的特质与利益、社区管理体制与服务供给、社区认同等方面提出了相关对策建议。例如,金桥以社会学整体分析为视角[7],从青年群体特征出发,对青年群体社区参与的障碍、优势与对策进行研究。黄思以后备干部为例,从职业化培养、本土化嵌入、社会化衔接三方面为县域青年参与乡村治理提供了方案[8]。汪鸿波、费梅萍通过分析青年参与楼宇社区治理中的身份困境,提出了身份再造的青年社区参与策略[9]。张网成等通过研究发现,青年与社区疏离的根源不在青年,而在于组织者自身,是社区行政化下社区青年服务供给能力不足所致,并依此提出改善社区志愿服务供给能力,为青年社区参与创造空间的思路[10]。邓蕾通过对青年群体在社区治理中的认知和影响因素进行分析,提出引导青年群体发挥示范作用、提高青年社区认同感和将流动青年纳入城市社区治理的建议[11]。

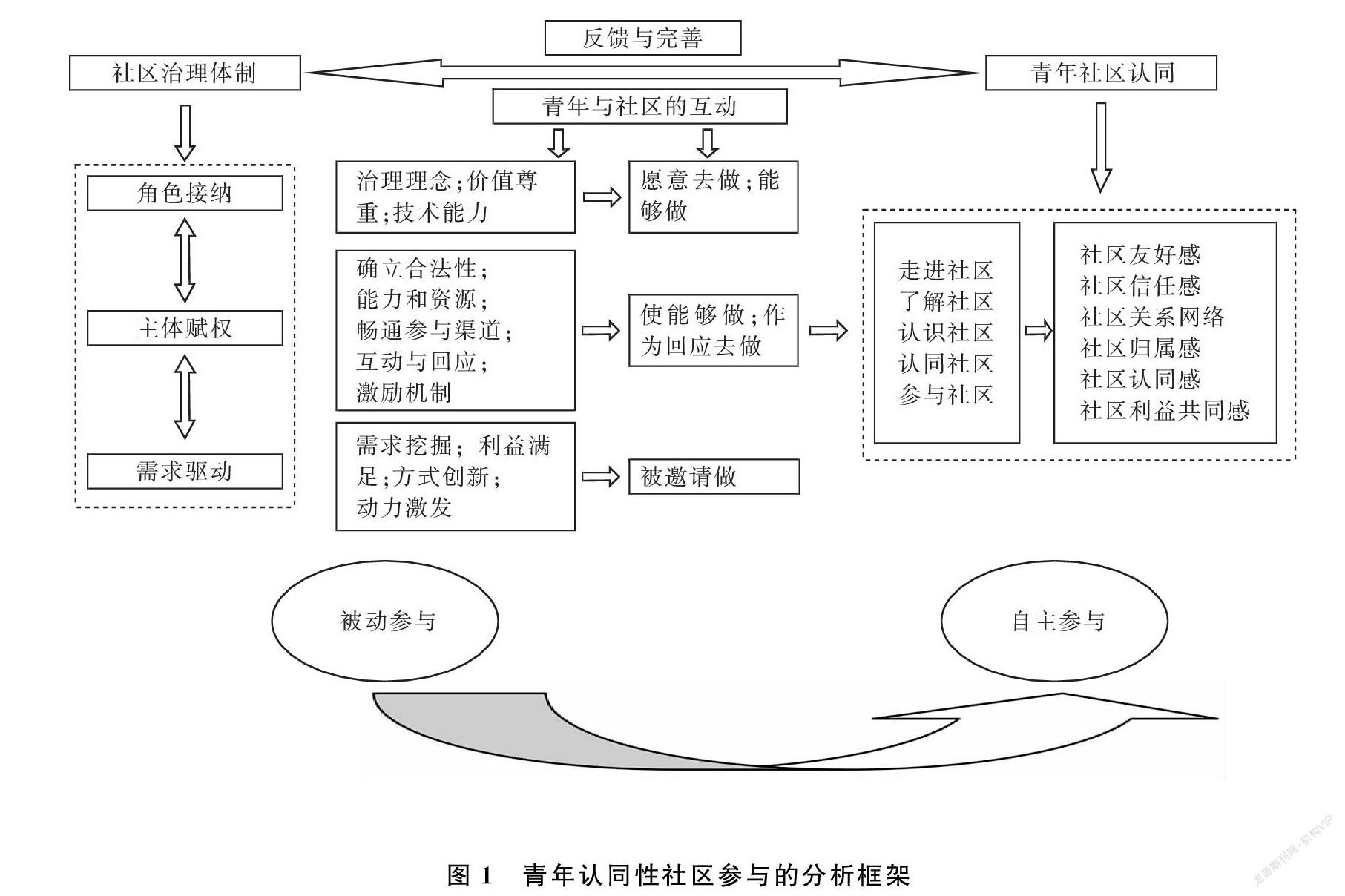

上述研究涉及青年群体社区参与的三个方面,即青年群体特征、社区治理体制和青年社区属性,并从各自角度出发提出了促进青年群体社区参与的建议。然而,关于青年群体社区参与的研究尚比较分散且表面化,缺乏系统和深层次的分析。笔者认为由青年群体社会性格与社区治理理念错位导致的青年社区认同难以形成,是青年社区参与不足的根源所在。基于制约青年社区参与的结构性根源,从上述三个方面共同发力是破解该难题的有效途径。基于此,本文在借鉴已有研究成果的基础上,构建一个符合本土情境的青年群体认同式社区参与的分析框架,该框架从阻碍青年群体社区参与的结构性困境入手,考察党政、社区等对青年群体社区参与的理念和制度设计的影响,将社区资源和青年群体社区行动整合起来,并基于具体案例的阐释,为青年群体形成持久性社区参与提供有效路径。

二、认同式社区参与:一个经验性的分析框架

社区参与是一个多元主体和相关要素间相互作用、深度融合与不断激发的过程。斯托克根据促进参与的五大因素提出了社区参与的C.L.E.A.R模型,包括能够做(Can to)、自愿做(Like to)、使能够做(Enabled to)、被邀请做(Asked to)、作为回应去做(Responded to)[12]。该模型为我国推进居民社区参与提供了一个极具参考价值的一般性框架。如前所述,由青年群体社会性格和社区治理理念之间的错位所导致的青年社区认同难以形成,是制约青年群体社区参与的结构性困境,而打破这一困境的关键在于通过构建认同机制弥合两者之间的鸿沟。有学者指出,基于特定社区情境的情感体验和个体特征所形成的社区认同既是居民社区参与的前提,也是居民自主参与社区的原动力[13],它贯穿社区参与的全过程,关乎居民社区参与的自主性、有效性和持久性。社区认同为我们提供了一种根据个体或群体特征和社区场域之间交互关系来解释居民社区参与的视角,它能够将参与的个体特征与社会结构要素有效勾连,同时,它强调个体自我价值的实现是推动认同和参与之间互构的关键力量[14]。这恰恰与当前青年群体以个体为本位的价值追求相符,为当前破解青年社区参与难题提供了方向。目前关于社区认同和社区参与的研究更多将居民作为一个整体进行分析或对老年群体关注较多,而对青年群体的研究较少。这一方面遮盖了因群体类型特征不同而存在的社区参与的特殊性,另一方面不利于社区认同和社区参与理论的进一步提炼和深化。

社区认同是居民对社区功能状况的认可与居民对社区的情感联结[15],主要受利益相关度、社区记忆、社区交往、社区参与等因素的影响。另外,在我国,社区作为国家基层治理单元,形成的是一种党政主导下的社区治理模式,在人们的社区认知中往往将社区等同于居委会,所以,对党和政府的信任和支持,尤其是对居委会的认知也就成为影响居民社区认同的重要因素。我国青年群体的社区参与必然是一个从被动参与到自主参与、从“被邀请做”到“自愿做”的过程,这是以青年群体社区认同的不断深化为基础的。本文将结合斯托克的社区参与模型,基于青年群体的社会性格,通过构建认同性社区参与机制,促进青年群体社会性格、社区治理体制与青年社区参与的深度融合,推动青年群体社区参与实现从被动参与到自主参与、从偶发参与到持续参与的转变。青年群体的认同性社区参与包含角色接纳、主体赋权与需求驱动三个环节(参见图1)。

首先是角色接纳。接纳是社区治理中青年群体社区认同形成的重要价值理念和实践原则,对青年群体回归社区、参与社区治理至关重要。在引导青年参与社区治理中,接纳是指党政等相关部门及其工作者对青年群体的社区治理角色和价值的尊重和认可,它决定了双方主体信任关系的建立。在改革开放与互联网等社会力量的影响下,青年群体形成了较为强烈的以个体为本位的价值结构和社会性格[16],他们重视个体价值和个体利益的实现,这打破了长期以来国家正统力量对“革命青年”的角色期待,青年群体沦为“问题青年”,被认为是“垮掉的一代”和“没有担当的一代”。然而,在更加尊重个体价值的重大社会事件和诸多社区案例中,青年群体依旧表现出了强烈的社会责任感、使命感和行动力。所以,接纳青年群体的角色和价值,是青年群体回归社区的根本面向,也是重塑青年群体社区信任和社区认同的重要方式。接纳主要包含的是青年群体社区参与的意愿,缺乏接纳的青年社区参与是形式化和强制化的参与,无法持续维系。对青年群体的接纳需要创造一种有利于青年群体社区参与的外部环境,其中包括社区环境的改善和治理理念的转变。

其次是主体赋权。主体赋权是一种通过为处于弱势地位的个体或组织进行赋权,使其具备相应的权利、能力和资源,进而参与相关决策和治理的过程。主体赋权关乎青年群体社区参与的合法性和有效性。长期以来,我国采取的是一种政府主导型的社区治理模式,在社区这一国家基层治理单元中,居民的社区参与多为一种执行性参与,是国家重塑政治认知和进行社会管理的重要方式[3]。青年群体在社区参与中主体性空间不足、参与渠道不畅通、缺乏资源支持和保障等,是赋权不足的表现。主体赋权需要通过一系列赋权机制得以实现,主要包括青年参与的主体性空间赋予、组织化和制度化建设、参与渠道的畅通、专业能力提升、资源支持、保障和激励机制等,以此消除青年群体参与社区治理的主要障碍。

最后是需求驱动。需求驱动意味着从青年群体的利益出发,尊重、挖掘和满足青年群体利益,通过创新满足其需求的方式,吸引青年群体参与社区治理,赢得青年群体的社区归属感。需求理论认为,需求是个体行动和交往的初始动因[17]。由于青年群体的时代特征及其处在生命历程的特殊发展阶段,他们更关注个体价值和个体利益的实现,这就决定了需求是青年群体参与社区治理的重要驱动力。青年需求主要包括身心健康、个体与子女成长、事业发展、婚恋交友、社会参与和权利表达六大方面。然而,社区对青年群体需求重视不足、缺乏支持力度、回应方式单一,严重限制了青年群体参与社区治理的积极性。青年群体需求可以通过静态社区资源和动态社区活动相结合的方式予以满足。

角色接纳、主体赋权和需求驱动三个环节是一种理想型的划分结果,三者间并不是相互孤立的,而是一个有机整体,彼此相互促进和激发。在角色接纳、主体赋权与需求驱动等因素的影响下,青年群体在回归社区、了解社区、认识社区、感受社区和参与社区中,与社区发生持续性互动,在此过程中青年群体社区友好感、社区信任感、社区关系网络、社区归属感、社区利益共同感、社区认同感等不斷形成和加强,社区意识和社区公共精神得以激发并强化。社区认同的形成构成青年群体自主参与社区治理的内在动力,促使青年群体从被动参与向自主参与转变。

三、案例:黄浦区青年社区口述史——青年社区参与的典范

黄浦区位于上海市中心,该区现代与传统、高收入群体与低收入群体、高档商品房与二级旧里并存。黄浦区的二元社会结构是对上海整体发展现状的浓缩和反映。不过,上海市计划在2020年完成黄浦等中心城区成片二级旧里以下房屋改造共计55万平方米,涉及28万户居民,这意味着社区内丰富多元的历史记忆即将随着旧改而消逝。社区是青年生活、社交和学习的主要场所,无论青年走向何方、从事何职,社区都是青年最终的归宿,而青年群体的社区参与将是社区活力和发展的持续动力。2018年上海市团市委第十五次团代会报告明确指出,坚定不移“往社区走”、坚定不移“往网上去”是未来五年上海共青团的核心目标。黄浦区团委为留住社区记忆,结合高校青年专业兴趣,发起“黄浦社区·青春印记”项目,以期用青年之名,口述社区故事,引导青年参与社区治理。

“黄浦社区·青春印记”项目由黄浦区团委、地区办与H高校以及上海市X社会治理促进中心合作推进,青年群体主要以H高校青年师生、社会组织青年、社区属地青年等为主体。该项目旨在通过口述史的方式,由高校青年和属地青年走进社区,挖掘和记录社区故事,增进青年与社区的联系,在留住社区历史、激发社区活力的同时,重塑青年社区认同。该项目从2020年10月开始筹划,2020年12月25日正式启动,到2021年5月4日项目一期结束,共历时7个月,经历筹备、推进和总结等阶段,每一个阶段都充分调动和发挥了青年群体的主体性。

在项目实施筹备阶段,黄浦区团委和H高校团委以社区口述史为主题在高校青年和社区中开展广泛宣传,得到高校青年和属地青年的积极响应,初步形成了27人的高校青年队伍和属地青年队伍以及专家指导团队、团委及居委会等支持队伍。根据区情和各街道实际情况,在各街道和居委会的配合下,由高校青年对社区进行初步走访,每个街道确定2个居民区作为口述对象,全区共选择20个居民区作为口述对象,社区类型包括高档商品房小区、老公房小区、二级以下旧里等。该项目根据社区特质和青年兴趣,成立青年小组,这些青年小组由“X名属地青年+2名高校青年+1名社区工作者+X名居民”构成,并建立线上线下交流群。

在项目推进中,青年是主体,其他相关部门和力量为其提供支持和帮助。项目围绕社区中的人、文、地、产、景等元素,以居民口述的方式,挖掘代表社区的记忆和故事。青年群体在各方力量的支持下,对20个社区131位居民进行访谈,共收集近60万字的调研材料,最终形成20篇社区故事和大量青年社区参与的视频记录。此外,还建立了青年与各方力量互动平台,在项目推进中多次召开交流推进会,围绕推进中的难点进行讨论解决。挖掘社区记忆的整个过程也是青年与社区互动的过程,青年群体在感受社区中开展社区服务活动,解决社区难题,取得了良好效果并得到了媒体的报道。

围绕社区口述史项目,青年群体在社区治理中发挥了重要作用。一是在挖掘社区故事中,留住社区记忆,激发社区活力。通过对社区中具有象征意义的故事的挖掘,一方面让青年对社区有了更深入的了解,另一方面也让社区居民参与进来,社区活力得以再现。二是形成青年自治队伍和青年社区参与的平台与机制。高校青年群体不断加入进来,运用其专业方法化解社区治理难题,提高社区治理效能。三是青年与社区双向赋能。青年群体在走进社区、体验社区和参与社区中了解社区、认识社区,产生社区认同并参与到社区治理之中,社区性不断提升,实现了青年与社区的双向赋能。

四、角色接纳、主体赋权与需求驱动:青年认同式社区参与的实现路径

(一)角色接纳:青年社区参与的情感激发

在社区口述史项目的整个推进过程中,黄浦区团委、街道和居委会以及高校团委等相关部门将治理理念从以社区为中心转向以青年为中心,对青年群体的角色价值和生活方式给予尊重和认可。黄浦区通过对长期青年社区工作的总结、反思认识到,采取何种治理理念直接影响其后续的制度安排、推进方式和实施效果。青年群体对社区的无感与疏离是在社区建设中长期积累的,要想改变这种局面必须从根源入手,从改变社区吸引青年群体的理念入手。

“让青年参与到社区中来,重新回归社区,不能以原来的工作方法进行,否则青年人是不会来的。我们现在就是要以青年人为中心,青年人需要什么我们提供什么,尊重他们的角色价值和诉求,让他们先走进社区,了解社区,再回归社区。”(CN,团委领导)

面对青年群体,传统的社区治理理念是一种自上而下的以社区为考量的治理思路。在这种理念的支配下,社区治理主要考虑的是社区层面的需求和目标,主要为基层政权建设和上级任务服务,而青年群体的价值、利益、需求和发展被置于附庸位置。这无疑与青年群体追求个体自由和个体价值的诉求相悖,消解了青年群体参与社区的积极性。黄浦区改变原有动员青年群体的思路和理念,从以社区利益为考量的治理理念转向以青年群体价值实现為基础的治理理念,一方面对青年群体以个体为本位的时代特征、价值观念和行为方式进行重新考量,另一方面对高校青年的专业技能给予尊重和认可,充分满足青年群体的价值实现。从口述史项目的主题征集开始到最终的成果形成和展出,都是由青年群体提需求、提思路并推进落实,区、街道和社区作为青年群体的强力后盾,为高校青年群体提供服务、资源和平台,全力配合青年群体口述史项目的推进。在社区治理中,对青年群体的价值接纳换来的是青年群体从情感上对社区参与的重新评判,激发了青年群体社区参与的积极性。

(二)主体赋权:青年社区参与的效能保障

青年群体的社区参与需要多方力量协同互动、共同推进,团委、居委等相关治理力量通过向青年群体有意识地进行放权、授权,为青年社区参与构建平台,使零散的青年个体实现组织化,为其社区参与提供效能保障。

首先要进行青年社区参与的组织化建设,让零散的个体青年实现组织化参与。通过组织建设赋予青年群体正式身份进而确立其合法性,使其在服务推进中名实兼具,并为整个参与过程保驾护航。此外,组织化载体的建立能够不断吸纳青年群体参与其中,并使其成为社区治理的重要合作力量。黄浦区团委围绕社区口述史项目建立区校联动的青年社区参与组织化载体,为高校青年和属地青年的社区参与创造了空间。此次社区口述史项目以社区为单位,成立青年社区小组,每组成员由“X名属地青年+2名高校青年+1名社区工作者+X名居民”构成。小组名单通过项目启动大会和官方渠道等形式被告知居委、街道团委和社区,以此赋予小组正式身份,保障相关部门配合青年治理小组开展工作。

其次是组织支撑与有效保障。组织的运作与作用发挥仅靠组织本身是远远不够的,而且参与社区治理的青年组织是一种志愿性的自治组织,他们缺乏资源支撑和能力保障。而社区口述史项目以及社区服务的有效开展,会涉及社区文化、社区志愿者、社区历史、街区规划等内容,需要行政资源、物质资源、人力资源等作为保障。另外,青年群体在开展口述史项目和社区服务中会遇到专业能力的困境。因此,政府在进行放权的同时,提供资源保障和帮助青年提升能力至关重要,需要相关部门支持和配合。在社区口述史项目中,面对复杂的社区场景,相关部门围绕青年群体,形成了团委、自治办、街道、房管、居委、物业、社会组织等支撑体系,为项目开展和社区服务提供经费支持、人力保障、组织协调等,同时成立包括人类学、新闻媒体、社会学、社会工作等专家团队为青年组织提供全程专业指导,增强青年群体社区服务能力。

再次是创建平台,畅通参与渠道。平台建设是青年群体回归社区的客观基础,其目的主要是为青年群体打通回归渠道、增加参与机会。鉴于参与平台的重要性,围绕青年与社区的双方需求和契合点,黄浦区与H高校间形成了以区—校为核心,区-街道-社区三级联动为保障的高校青年社区参与平台,保证平台触角延伸至社区和青年。学校一方主要帮助发布社区需求,更重要的是收集高校青年社区诉求并与黄浦区各条线部门对接,促成高校青年诉求落地。黄浦区和H高校间的平台建设,打通了高校青年社区参与渠道,成功架起了学校青年与社区之间的桥梁,实现了双方的利益耦合。

最后是多元激励与效能感激发。黄浦区基于青年群体的发展需求和价值诉求,在项目开展的整个过程中有针对性地创新激励方式,健全激励机制。一是注重过程中的价值激励。如前所述,青年群体重视个体价值的发挥和实现,因此在项目推进过程中,黄浦区赋予青年群体较大的自主权,充分尊重高校青年在项目策划、实施中的意见,肯定其能力和价值。二是加大成果宣传力度,实现价值最大化。以口述史项目为例,黄浦区团委将高校青年形成的成果和治理过程通过自媒体、宣传册、举办沙龙等多渠道进行报道、宣传、展示,并在各街道进行传阅交流,增加高校青年社区口述史成果的受众并提高其影响力。三是对青年群体进行精神奖励。黄浦区和H高校为积极参与社区治理并在项目中表现优秀的高校青年个体集中颁发荣誉证书,对其公共精神给予肯定。全过程、全方面的激励机制,激发了青年群体社区参与的效能感。

(三)需求驱动:青年社区参与的方式创新

青年群体更加关注个体价值的实现和发展。了解、挖掘和满足青年群体需求,并针对需求创造丰富多元的参与方式和机会空间,能够充分调动青年群体回归社区的积极性。在长期的合作过程中,黄浦区与H高校通过双方搭建的平台保持密切联系,及时将高校青年诉求和社区需求进行交流对接,为青年群体链接资源提供“心坎”服务。

专业能力的实践与提升以及价值实现是高校青年的核心诉求,围绕这些核心诉求开展的社区服务和社区活动,青年群体的参与积极性更高。在社区口述史项目中,H高校社会学、社会工作等专业学生在社区调查方法的运用和社区研究能力提升上有强烈诉求;而黄浦区团委具有基于挖掘社区历史重塑青年社区记忆的社区发展需求。双方启动社区口述史项目,旨在通过社会学、社会工作专业学生走进社区,运用专业社区调查方法,通过口述史的方式挖掘和记录社区故事。青年群体积极参与,专业能力获得较大提升。

“参与‘黄浦社区·青春印记口述史项目让我认识了上海老社区的历史发展,并且也在实践中锤炼了访谈调研能力和写作能力。从口述史项目开始大量的口述史资料查询以及多社区的居民的多次访谈,让我访谈和调研的实务技巧能力有了非常大的提升。”(ZQ,高校青年)

“作为一个本科生参加这次口述史的写作,还是能感觉到自己的写作能力、访谈能力以及对社区的了解都有所提高。”(WY,高校青年)

“下社区很有意思,可以接触到各种各样的人和故事,学姐们给我的帮助超级多,我的收获也很多。”(HQ,高校青年)

高校青年表示,此次社区口述史项目是对他们内心需求的精准回应,希望之后能够推出更多满足高校青年真正需求的项目。此外,黄浦区推行的社区工作者能力提升计划、大型动迁社区的治理创新也深受H高校青年群体的喜欢和青睐。黄浦区通过多样化的方式,将青年群体的需求和价值与社区发展相融合,充分调动了高校青年群体社区参与的积极性,使青年群体感受到了社区对青年群体的温暖和关怀。

“在项目评审中,指导组员进行项目展示,小组获得最佳团队奖, 其中1位组员获得最佳项目奖,2位组员获得优秀项目奖。作为项目督导,获得了组员的一致肯定。”(CQ,高校青年)

“我撰写的项目书得到了街道地区办领导的认可,他们说我的项目书非常能够体现社会工作的专业性。”(GL,属地青年)

(四)社区认同:青年社区参与的持续动力

社区认同是青年群体持续自主参与社区治理的内在动力。对于当代青年群体而言,其社区认同需要在长期的社区参与中、在青年与社区持续接触和互动中产生,并在进入社区、了解社区、感受社区、认同社区和自主参与社区的循环中得以维系和强化。在黄浦区青年社区口述史项目的推进中,随着青年群体社区参与的深入,他们的社区认同逐渐形成,参与社区治理的自主性不断提高。

青年群体的社区认同首先是由社区对青年价值的认可和接纳带来的。在口述史项目推进的整个过程中,黄浦区团委、街道以及社区工作者等对青年群体的价值理念、行为方式和兴趣需求给予充分支持和帮助,为青年群体的社区参与留足空间,让青年群体感受到了社区对青年的友好。例如,在社区口述史项目中,高校青年根据自身价值判断和研究兴趣选择自己感兴趣的社区,并选择社区故事和确定访谈对象。当在项目推进中遇到疑问和难题时,社区能够及时回应高校青年的需求,帮助其解决问题。在此互动过程中,高校青年与属地青年对基层政府、居委会和相关社区工作者的印象逐渐改变,信任度不断提高,这对青年群体社区认同形成具有决定性影响,因为在中国党政领导的社区治理架构下,居民对国家和居委会的支持和信任是影响居民社区认同的重要因素。

“社区的工作人员都非常支持我们的工作,还有一些受访者,也是配合我们的一些访谈,把他们眼中的社区展现给我们看。”(WXY,社会组织青年)

社区对青年群体需求和利益的积极响应使其社区认同进一步强化。社区为高校青年群体提供了场景化的专业见习机会,帮助其加深专业认识,提升专业化水平,而这正是高校青年所急需的。

“此次调研让我近距离地感受黄浦区的社区样貌与人情故事,从中学习到了很多书本中看不到的知识,并且提升了自己与陌生人交流的能力以及收集资料的能力。这次青年人进社区的项目不仅仅是为了撰写社区的故事,更是让青年人了解社区的历史与变迁,感受真正的社区文化。”(CYT,高校青年)

“作为本科生很荣幸能和学长学姐参与到这个项目,写出的报告略显稚嫩,看到了自身的不足,在社会学学习过程中还有很多地方需要提升。”(ZSQ,高校青年)

另外,通過对社区发展演变历史的挖掘,与社区代表人物的对话,高校青年对社区有了更立体的认知,他们的社区意识得以重塑,这为他们毕业后回归社区、参与社区奠定了情感基础。对于属地青年而言,在社区口述史的挖掘中,他们对其所在社区的整个发展脉络和重大变化有了更深入的了解,对社区的自豪感、归属感和认同感进一步加强。

“我觉得这是一个十分有意义的项目,在调研的过程中我越来越了解一个社区,了解得越多对社区的感情也就逐渐深厚,甚至产生了要在社区里生活一段时间的想法。社区里发生的一个个生动和温情的故事以及善良的居民都打动着我,因此也激励着我,作为一个外部的青年人想要用心替他们讲述社区故事。”(XYY,社会组织青年)

“让我也进一步地认识到我们年轻人需要承担更多的责任和使命,更多地走进社区、回归社区,让社区不仅仅是长者在维护、在发展,而且有新鲜的血液让社区活起来、动起来。”(CTY,属地青年)

“感受到作为大学生自身的使命感和责任感,学习社会学,就要与社会互动交流,要将文字写进城市社区,将学习过程放进社会进程。”(ZSQ,高校青年)

青年群体社区认同的形成成为他们自主参与社区建设的持续动力,实现了青年与社区的双向赋能。在社区口述史项目的推进中,高校青年和属地青年自主参与到社区治理中,用专业知识为社区治理贡献力量。高校青年ZQ在参与老年数字鸿沟问题的治理中,从社会工作角度出发,和社区书记联合发起了社会长者社区微信课堂活动,把培训如何使用智能手机搬进社区。他们通过宣传、招募以及滚雪球调查,最后落地实施了7次课程培训活动,制作了6个老年课程学习包,服务人数超过200余人次;通过社区微论坛,邀请了社区、社会组织以及高校学生分享自己对于老年数字鸿沟的看法,并对老年数字鸿沟问题提出了比较好的见解。在参与社区服务中,青年对社区的认同感和归属感进一步强化,也推动了社区对青年友好度的进一步提升,形成“反馈—完善”不断循环强化的局面。

五、小結和讨论

面对当前社区治理转型升级中的内卷化困境[18],如何激发广大青年群体的能量,使其自主参与社区治理,是破解社区治理困境和决定未来社区治理发展走向的关键。本文以黄浦区青年社区口述史项目为例,立足青年群体社区参与的结构性困境,构建起青年群体认同式社区参与的分析框架。研究表明,青年群体在社区口述史项目中的积极参与是在社区对青年群体友好机制的构建与青年社区认同的形成中实现的。青年群体社区认同机制的构建和践行,弥合了青年群体时代特征与社区治理方式的鸿沟,改变了团委、街道、居委会等相关部门的青年工作理念,调动了青年群体社区参与的积极性和主动性,实现了青年群体从被动参与到持续自主参与的深化,达到了青年与社区双向赋能的效果。

需要指出的是,青年群体内部差异较大,不同类型青年群体的社区诉求不同,这也决定了不同类型青年群体社区性的表现和实现方式不同。围绕社区治理共同体的目标,识别不同类型青年群体的社区性并构建相应的实现机制,进而将不同类型青年群体凝聚到社区发展之中,是未来需要进一步研究的课题。

参考文献:

[1]李友梅.治理转型深层挑战与理论构建新方向[J].社会科学,2020,(7).

[2]李永娜,袁校卫.新时代城市社区治理共同体的建构逻辑与实现路径[J].云南社会科学,2020,(1).

[3]杨敏.作为国家治理单元的社区[J].社会学研究,2007,(4).

[4]李春玲.改革开放的孩子们:中国新生代与中国发展新时代[J].社会学研究,2019,(3).

[5]吴同,邓洋洋.从个体到主体:青年社区参与的可能与实现路径[J].青年学报,2020,(1).

[6]唐有财,胡兵.社区治理中的公众参与:国家认同与社区认同的双重驱动[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2016,(2).

[7]金桥.青年社区参与:障碍、优势与对策[J].青年学报,2019,(2).

[8]黄思.乡村振兴背景下县域青年参与乡村治理研究[J].中国青年研究,2021,(5).

[9]汪鸿波,费梅萍.城市青年职业群体参与社区治理的身份困境与再造[J].学习论坛,2019,(8).

[10]张网成,陈锋,刘小燕.青年缺位本社区志愿服务原因分析[J].中国非营利评论,2018,(1).

[11]邓蕾.社区治理中青年的认知、行动及影响因素[J].中国青年社会科学,2015,(5).

[12][英]格里·斯托克,游祥斌(摘译).新地方主义、参与网络化社区治理[J].国家行政学院学报,2006,(3).

[13]唐有财.社区认同、骨干动员和组织赋权:社区参与式治理的实现路径[J].中国行政管理,2017,(2).

[14]颜玉凡,叶南客.认同与参与——城市居民的社区公共文化生活逻辑研究[J].社会学研究,2019,(2).

[15]辛自强,凌喜欢.城市居民的社区认同:概念、测量及相关因素[J].心理研究,2015,(5).

[16]陈映芳.青年与“青年”的解体[J].南风窗,2008,(10).

[17]鲍宗豪.论马克思主义的社会需求理论[J].马克思主义研究,2008,(9).

[18]黄宗智.再论内卷化,兼论去内卷化[J].开放时代,2021,(1).

[责任编辑:李 堃]

Role Acceptance, Subject Empowerment and Demand Drive:

The Path to Realize Youth Identity Community Participation

—Taking Huangpu District Youth Community Oral History Project as an Example

Zhao Yunting1, Tang Youcai2

(1.Shanghai Ocean University,Shanghai 201306;

2.East China University of Science and Technology,Shanghai 200237)

Abstract:

Insufficient community participation of youth is a major practical problem that restricts community governance innovation and governance effects. Building a youth community identification mechanism is the key to resolve this problem.The identification-style community participation of the youth group is formed in the interaction between youth and the community, and the realization path includes three links: role acceptance, subject empowerment and demand drive. Role acceptance is the emotional stimulation of youth community participation; subject empowerment is the guarantee of the effectiveness of youth community participation; demand drive can innovate youth community participation methods and mobilize youth community participation enthusiasm. Identity-based community participation is the internal driving force for youth to participate in community governance, which helps to realize the transition from passive participation to independent participation of youth groups, and achieve the effect of two-way empowerment between youth and the community.

Key words:youth, role acceptance, subject empowerment, demand drive, identity community participation