隔代照料与子女劳动时间

2021-12-08何山刘德浩

何山 刘德浩

摘 要:我国人口老龄化现象日趋严峻,系统研究隔代照料对子女劳动时间的影响效果,能够帮助学界更好地测定老龄化给社会带来的整体作用,构建更加积极的老龄观。现有研究主要聚焦于隔代照料效果的性别差异,却忽略了就业部门异质性特征可能改变子女劳动时间选择的问题,导致对照料效果的误判。由此,根据农业、非农部门特点,构建了考虑隔代照料行为、工作兼容性特征的劳动决策模型,并利用2014—2016年两期CFPS非平衡面板数据,构建混合回归模型对假说进行检验。结果表明,由于工作家庭兼容性的不同,隔代照料确实对非农、农业就业部门会产生不同影响。在非农就业部门中,男性鲜有从事家务,照料行为通过降低工作机会成本,仅提升了女性劳动时间;而在农业就业部门中,男性需兼顾家庭和工作,隔代照料对子女劳动时间均产生了积极影响。

关键词:隔代照料;劳动时间;就业部门;工作兼容性

中图分类号: F241.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2021)06-0126-17

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.053

Abstract: The aging phenomenon of the Chinese population has become increasingly serious. A systematic study of the effect of grandparents caregiving on the working time of adult children can help academic circles to better determine the overall role of aging in society, construct a more positive view of aging. The existing studies mainly focus on the gender differences in the effect of grandparents caregiving, but ignore the problem that the heterogeneity of employment sector may change the choice of adult children s working time, which leads to the misjudgment of the effect of care. As a result, according to the characteristics of agriculture and nonagricultural sectors, this paper constructs a labor decisionmaking model considering the characteristics of grandparents caregiving behavior and work flexibility, and uses CFPS nonequilibrium panel data for the two periods 2014-2016 to construct a mixed regression model to test the hypothesis. The results show that grandparents caregiving does have different effects on agriculture and nonagricultural employment sectors because of the different compatibility of working families, In nonagricultural employment sector, because men rarely engage in housework, care behavior only improves female labor time by reducing the cost of job opportunities; while in agricultural employment sector, men need to consider both family and work, and intergenerational care has a positive impact both on men s and women s working time.

Keywords:taking care of grandchildren;working time;employment sector;work compatibility

一、问题的提出

近年来,我国人口老龄化日趋严峻。据国家统计局显示,截至2020年中国60周岁及以上人口为2.6亿人,占总人口比重达到18.7%[1]。众多老年人口在为经济带来负向冲击的同时,亦为社会积攒了大量积极的老年人力资本。正如世界卫生组织在《关于老龄化与健康的全球报告》中所述,年老并不意味着依赖他人,仅是经济消耗[2]。老年人力资本往往可以通过有价值的非市场性劳动(valuing nonmarket work)参与到经济发展当中,助推社会资源的优化配置 [3]。事实上伴随着老年人的增多,越來越多的老年父母开始帮助子女照看孩子,尝试减轻他们的家庭照料负担,敦促其承担起更多的市场经济责任,这些老年父母发挥着积极的家庭保障价值[4]。倘若片面地将老年人口认定为“被扶养者”或“负担人口”,则会忽视老龄化的多元性及积极作用 [5]。由此,为避免过分夸大老龄化的负面影响,构建更加积极、完整的老龄观,本文尝试基于隔代照料的视角,研究老年人力资本对于释放不同就业部门内青壮年劳动力的积极作用,分析老年人非市场性劳动的市场经济价值。

老年人隔代照料的行为逻辑是:老年人通过改变自身时间分配,向子代进行代际的时间转移,减轻其家庭照料负担,间接促进子女潜在市场劳动时间的释放 [6]。观察这一理论过程,不难发现,当老年人进行时间转移时,子女会根据个人特征选择最佳劳动时间,使自身效用达到最大化。值得注意的是,劳动供给作为劳动力市场行为,其时间的改变也必然受到各就业部门工作弹性的限制。由于农业、非农就业工作家庭兼容性、法律規范的不同,隔代照料对子女劳动时间的影响效果也会产生较大差异(以下简称“隔代照料效果”)。由此,为准确评估老年人隔代照料的市场经济价值,本文尝试加入就业部门异质性因素,系统探讨不同部门内照料行为对就业子女劳动时间的影响效果,以弥补现有研究的不足。

在国外研究中,由于劳动力市场歧视严重、女性平权运动兴起较早,大量学者如赫克曼(Heckman)、安吉拉(Angela)等在20世纪末便开始关注性别差异下隔代照料对子女劳动供给的影响[7-8]。在研究方法的选择上,已有研究主要通过建立两期世代交叠的经济模型,或是运用回归拟合的实证方法对照料效果进行探讨与检验,发现了可能存在隔代照料提升女性劳动参与的证据 [9-10]。针对研究中可能产生的遗漏变量、双向因果等问题,国外文献普遍采用“祖父母是否健在” [11-13]、“兄弟姐妹数” [14]、“祖辈居住距离远近程度” [15]作为工具变量来剔除内生性。也有部分学者尝试通过建立两代人决策的联立方程、控制面板效应来解决内生性问题 [16]。在剔除模型及回归偏差后,许多国家的经验结果表明,隔代照料对子女劳动供给具有稳健的积极影响,且在男女性别上存在效果差异。照料行为主要降低女性工作成本,提升期望效用,增加了女性劳动时间,而对男性劳动时间影响并不显著。

在国内,相关领域起步较晚,早期文献多从家庭结构 [17]、祖辈同住行为 [18]等角度对子女劳动投入进行探讨,普遍指出家中存在老年人能够提升子辈劳动供给的现象,但受制于数据约束,这一结论未能明确区分老年人是通过何种渠道帮助子辈参与市场劳动。直至近年,卢洪友等才首次对老年人家庭照料效果及其子女的个人特征异质性作出系统性研究,分析表明老年人主要通过隔代照料行为,而非家庭劳务方式,来帮助子女增加劳动供给,且这一效果对子代女性更加稳健显著[19]。在此基础上,邹红等聚焦于成年女性劳动供给,分析隔代照料成本与女性劳动时间的关系,再次印证隔代照料对女性劳动供给的稳健影响,并指出当下延迟退休和多孩政策的矛盾点[20]。就研究方法而言,国内现有文献大多使用家庭关系较为健全的中国家庭追踪调查(China Family Panel Study,CFPS)或全国流动人口卫生计生动态监测调查作为数据来源,将总体就业劳动者认定为研究对象,假定父方祖辈提供照料行为,使用线性回归模型、固定效应模型、样本选择模型进行实证分析。在利用“祖父母是否健在”等工具变量对内生性进行剔除后,大量研究表明我国隔代照料对子女劳动供给具有显著正向影响,与国外研究结论一致[21]。区分个人性别异质性特征后,结果仍然稳健,照料行为主要影响女性,对男性影响微弱。

通过文献梳理发现,国内外研究主要聚焦于个人异质性特征的讨论,并未关注就业部门差异对劳动时间带来的限制,也鲜有研究将其纳入回归加以控制。华淑名等指出,农业、非农部门的就业模式及其灵活性不同,隔代照料对全部就业部门的回归结果并不能很好地反映各就业部门的真实情况,应当分别进行讨论[22]。具体而言,农业就业可能存在平均工时较短、工作季节性变化、家庭工作较为兼顾等特点;相反,非农就业家庭工作兼顾性略差,且工作时间更多受到法律限制。这些特点均可能导致不同就业部门子女劳动时间供给决策的差异。若将两类就业混同,则可能导致辛普森悖论的发生,即由于各就业部门工作特点不同、样本比例不一,总体回归产生与就业部门异质性分析结果不一致的偏误。若不对此进行区分,这一问题甚至会干扰到文章对个人性别效果差异的判断。

由此,本文在前人研究基础上,重新构建个人劳动供给决策模型进行理论假设,并利用2014—2016年两期CFPS非平衡面板数据,构建实证回归模型,判断主要就业部门异质性情况下,隔代照料对就业子女劳动时间的影响,以及农业、非农部门中性别效果差异的稳健性劳动供给分为劳动参与、劳动时间两部分,由于难以确定失业者将要从事的就业部门,因此本文只对劳动时间进行探讨。此外,考虑到劳动者在多就业部门内兼职的情况难以测度,本文仅对其从事的主要工作进行探究。。研究的边际贡献在于剔除了“父方祖辈提供隔代照料”的假设,并在此基础上将农业、非农就业异质性特征引入照料效果研究中,进行差异化分析,弥补了现有研究的不足。

二、模型构建与理论假设

1. 考虑隔代照料的劳动决策模型

为探究就业部门异质性情境下隔代照料的效果差异,研究首先需要厘清一般就业中,隔代照料如何影响子女最优劳动时间的供给决策。为此,本文借鉴了个人劳动决策模型的相关论证,并在此基础上尝试将隔代照料的影响纳入模型中。

由式(6)可知,隔代照料对劳动时间的影响方向取决于效用变化比例c。当c>0时,照料行为呈现积极作用,反之则为消极影响,且其值离0值越远,劳动时间变化程度越大。当c=0时,工作家庭完全兼容,则照料没有影响效果。

大量研究表明,儿童照料对子女市场劳动存在较大负担[19]。尤其对于成年女性而言,她们往往在家庭生产、抚养儿童方面具有较高的比较优势,因而更多地将时间投入家庭产品生产而非市场劳动中。由此,本文推测总体就业劳动者,尤其是女性,工作家庭兼容性差,c大于0;男性劳动者极少从事家务,其工作家庭兼容性不显著异于0。剔除父方祖辈提供照料的经验假设后,在总体就业中提出如下假设。

H1:隔代照料对就业子女总体劳动时间有稳健正向影响。

H2:隔代照料对就业女性劳动时间具有稳健正向影响,而对男性影响效果不显著。

2. 区分部门的劳动决策模型

(1)农业部门。基于文献梳理,本文发现相对于总体和非农就业,农业劳动者具有期望工资率低 [23]、工作较为灵活的特点[22],据此对农业就业劳动决策模型进行修正。

根据以上两种情况的公式推导,考虑到实际生活中多数非农就业者并不会在家办公,难以兼顾工作家庭,由此推测c>0。在性别差异方面,非农女性往往从事家庭劳作,c>0;而男性更多负责赚钱养家,对家庭劳作处理较少,类似c=0的情形。故提出如下假设。

H5:在非农业就业中,隔代照料对子女劳动供给具有显著正向影响。

H6:在非农业就业中,隔代照料对女性劳动供给具有显著正向影响,对男性无显著影响。

三、实证研究设计

1. 数据来源

中国家庭追踪调查(CFPS)是由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施,覆盖25个省/市/自治区16000户家庭及其全部家庭成员的一项全国性社会跟踪调查项目。相对于其他数据库,CFPS含有更多的隔代照料样本工作就业信息以及完善的家庭关系数据,因此本文采用CFPS作为研究数据,这契合本研究的目标及需要。

2. 研究对象与匹配

考虑到家庭内部能够进行隔代照料这一关键特征,为保证就业子女的生育状况、劳动能力,选取健在的22—59岁男性、20—49岁女性作为基准研究对象 年龄上下限分别依据《中华人民共和国婚姻法》第六条、《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》和《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》(国发〔1978〕104号)有关规定。父母年限也由此推知。。同时,针对照料者的“老年人”身份,遵循法定退休年龄仅保留父亲不小于60岁和母亲不小于50岁的样本。剔除无儿童照料信息、未参与回归的数据后,共得到2014—2016年两期6764个样本 因2012年调查缺失主要就业信息、2018年调查缺失家庭关系数据,故研究不采用多期样本数据。。

需要指出的是,国内研究普遍假设“父方祖辈提供照料行为”,该假定忽略了母方祖辈的隔代照料行为,导致样本信息的错配,使研究結论的稳健性遭到质疑,因此本文为反映真实照料效果,对该假设进行了剔除,在实证中根据实施隔代照料者的信息匹配父方或母方老年父母数据,若祖辈未实施隔代照料,则匹配夫妻各自父母信息。

3. 实证模型

通过理论分析,本文借鉴卢洪友、邹红等的做法[19-20],构建实证模型对假设进行验证:

其中,子女劳动时间workit为因变量,隔代照料变量careit为核心解释变量,其系数β1若显著异于0,则证明隔代照料对子女劳动供给存在影响。Xkit是控制变量组,包含了个人、家庭、工作特征。t为时间控制变量,uit表示误差项,β0、δk是其他待估系数。

由于劳动时间为连续因变量,本文建立线性回归模型,并采用混合截面回归法作为估计方法。值得指出的是,虽然本文使用的是两期非平衡面板数据,且固定效应检验p值为0.0138,证明样本中确实存在固定效应,应当在模型中加入不可观测的个体特征变量。但由于含有工作时间信息的3762组数据样本中,面板组占比不及总组数的10%,总体拟合优度仅为0.0259,故控制个体特征可能造成较大的估计偏误。就业异质性分析中样本量减小,该偏差还会进一步增大。因而本文选择相对偏误较小的混合截面回归对模型进行估计。这样做的代价便是无法控制个体特征变量,加剧模型的内生性问题。

就本文而言,内生性偏差主要来自两方面。首先,父母时间转移决策可能会受原先子女劳动时间、工作状况的影响,因此隔代照料与子女劳动时间可能存在反向因果关系。其次,实证模型很难涵盖全部干扰变量,加之个体特征无法被有效控制,造成遗漏变量问题。

据此,本文采用学界广泛应用的“祖父是否健在”、“祖母是否健在”工具变量,运用两阶段最小二乘法对研究的内生性进行剔除。具有一定的合理性。基于伍德里奇 的论述,工具变量在与遗漏变量无关的假设下,要求与被解释变量无关,并与内生变量高度相关[24]。在本文数据模型中,祖父母健在与劳动时间无显著相关性(p>0.1),同时父母健在情形下才能提供隔代照料(p<0.05),满足工具变量的合理性约束 感谢匿名评审的建议,隔代照料亦可能通过影响祖父母健在呈现相关性,本文因工具变量仅要求与内生变量存在相关关系,暂时保留本问题,待日后探索。受篇幅所限,数据未完整呈现,读者可向作者索取。。在全部两阶段回归中工具变量F值均在5%水平内显著,亦不存在弱工具变量问题,故此说明祖父、祖母健在变量是本研究较好的工具变量。

4. 变量处理

本文被解释变量为就业子女每周主要工作时间(小时),数据来自问题“过去12个月,您这份主要工作一般每周工作多少个小时”。由于CFPS数据库中存在少量误填,导致周劳动时间大于周小时数,本文假定每日最低休息睡眠时间为6小时,将周劳动时间大于126小时的数据值作缺失处理。

核心解释变量是根据问题“白天、晚上孩子由谁照管”生成的隔代照料虚拟变量。只要有祖辈照管便赋值为“1”,否则赋值为“0”。此外,考虑到非家庭成员提供儿童照料可能会影响到老年人提供照料的可能性或子女劳动时间,本文同样基于该问题生成“非家庭照料”虚拟变量,将选择“托儿所/幼儿园”、“保姆”提供照料服务的数据定义为“1”,其他赋值为“0”,并纳入家庭特征变量组加以控制。

在控制变量方面,本文主要针对就业子女个人特征、家庭特征、工作特征及时间趋势四个维度进行了控制。个人特征包含了性别、教育、婚姻等一系列基本信息变量。家庭特征则参照卢洪友的做法[19],选取祖父母年龄、去年家庭人均纯收入、3岁以下及3—6岁儿童数量作为控制变量。同时,考虑到额外的家庭资产存量、硬性的家庭支出也会影响劳动决策,本文将家庭存款现金总额、去年家庭总支出一并纳入模型进行控制。此外,由于本文研究重点置于就业部门的异质性问题,子女主要工作特征与劳动时间、隔代照料行为决策的相关性不可忽略。为保证回归的一致性,本文将就业部门、工作所有者、工作满意度等工作特征变量引入模型,并随着回归样本群体的变化进行增减。而针对多期样本可能产生的时间趋势问题,研究则通过各样本受访时间纳入回归加以控制。

四、样本的描述性统计分析

1.总体样本的描述性统计结果

表1总体样本描述性统计显示,样本中每三个有孙辈的老年人(占比约30%)就有一人提供隔代照料,这一现象与邹红研究得出的32.8%的比例相近[20],说明我国存在着普遍的隔代照料行为,照料效果研究具有一定的社会价值。

此外,本文基于照料变量对样本进行了分类统计。在劳动时间方面,相对于无隔代照料子女,享有照料者提升了近4小时的工作时间均值,Pearson相关系数检验也表明隔代照料与劳动时间呈现正相关关系(系数为0.0954,p值小于0.01),可能存在照料行为促进子女劳动时间提升的证据。

在就业部门方面,非农劳动者占总体数据的64%,且在隔代照料样本中非农就业比例进一步提升,高于无照料者约15%,运用Pearson检验后,证实存在照料行为与就业部门间的相关性(系数为0.1423,p值小于0.01),表明总体样本中可能存在由于非农样本占比过高,致使总体回归不能很好呈现农业就业照料效果的问题,应当进行就业部门异质性分析。

2.分就业部门样本描述性统计

表2展示了各就业部门的样本特征。在照料比例方面,21%的父母为农业子女提供隔代照料,而在非农就业中这一比例提升至30%以上,这一现象印证了上面的推测,即隔代照料的提供受就业部门影响,更易出现于非农部门中。在劳动时间方面,非农周劳动时间均值达到50小时以上,44小时及以下的劳动者仅占非农样本的32%,故研究推测大多数劳动者面临加班时段的预算约束。区分照料样本后,各类别样本内,接受照料者与未接受照料者相比,劳动时间均呈现上升趋势,除了非农男性外,其他样本均增加了1小时以上的工作时间,表明可能存在隔代照料对各部门就业者劳动时间产生积极作用的证据。

此外,通过观察工作、家务、看电视时间,研究发现农业就业者家务劳动、闲暇娱乐时间普遍高于非农就业者,说明在处理同等家庭事务的情形下,农业就业者能更好地协调工作、家庭与娱乐,印证了农业就业具有较高工作家庭兼容性的理论推测。细分不同就业部门样本后,各类别样本内,接受照料者与未接受照料者相比,家务时间均呈现下降趋势,非农就业样本下降程度普遍更高;而各部门娱乐时间并无明显变化。由此可知隔代照料可以帮助子女有效减轻家庭负担,而农业就业的相对灵活性会消解部分隔代照料效果,为上述效用比例c、消解比例d的正向推论提供了有力证据。

最后,观察工作所有者变量,本文发现农业就业以自雇为主,非农就业以受雇形式为主,且受雇形式趋于享有更多的隔代照料行为,二者可能存在相关关系,为防止偏误产生,应当纳入模型加以控制。

五、实证研究结果

1. 总体样本回归

表3展示了总体样本回归结果。观察线性模型(1)、(2)、(3),发现依次控制就业部门相关变量后,隔代照料系数在显著性不改变的基础上下降了接近1,拟合优度也因此显著提升至0.1551,与其他研究结果相近[19]。这一现象说明劳动时间、隔代照料可能会受到就业部门相关因素的影响,在研究中考虑到就业部门的异质特征具有一定的合理性,加入就业部门变量的模型(3)是本文较好的基准估计模型。

模型(3)结果显示,隔代照料行为可以显著提升就业子女周工作时间近2.7小时,这一数值与卢洪友等得出的约3小时的研究结论相近[19],表明在总体样本中,即使更改数据信息匹配方式,隔代照料行为仍对子女劳动时间有稳健的正向影响。在模型(4)解决内生性问题后,尽管显著性略有下降,隔代照料對劳动时间的影响依然显著,其系数2.9与模型(3)亦无较大差异。因此,本文认定在剔除“隔代照料多由男性父母提供”假定后,假设 “H1:隔代照料对就业子女总体劳动时间有正向影响”得到证实。

在此基础上,表4进一步对分性别样本进行区分。研究结果表明,在总体就业样本回归中,隔代照料行为对男性工作时间几乎没有显著影响;相反,对于女性则可显著提升5小时左右的工作时间(系数为5.240,t值为4.78)。解决内生性问题后,回归结果同样支持了该判断,实证结果证明了假设H2成立。说明家庭中女性确实承担了照料儿童的大多数责任,工作家庭兼容性更差,隔代照料主要通过影响女性劳动时间发挥作用。

2. 农业样本回归

表5展示了农业部门样本的回归结果。模型(9)、(13)、(15)分别为农业总体、男性、女性的基准模型。数据表明隔代照料显著提升农业总体近3小时的周工作时间,但细分性别后统计显著性消失,无法证明隔代照料对男女劳动时间决策产生影响。矛盾在于,如果隔代照料对各性别劳动者均无法产生显著效果,农业总体样本回归亦不应产生正向推论。

究其原因,大致可以分为三类:第一类原因,由于样本存在内生性问题,导致实际上不显著的总体样本变得统计显著,造成与各性别样本回归结果的不一致。据此,模型(11)、(14)、(16)对内生性进行了剔除。各样本回归结果依然稳健,虽然总体样本t值为2.03,显著性水平下降至10%以内,但仍属于可接受范围,各性别样本也保持着不显著的特征。由此,本文认为内生性并不是导致统计结果偏误的主要原因,否定第一类原因。

第二类原因,总体样本回归结果估计正确,偏误来自女性回归结果。据上述结论推测,女性更易受到隔代照料行为的影响,男女性别应当存在较大差异。然而模型(13)、(15)显示,农业部门样本回归中男女隔代照料系数相近且统计显著性差,推测可能是分性别回归后,女性样本量相对总体样本大大减少,导致女性回归模型的大样本性质削弱从而产生偏误。为探讨隔代照料效果在性别间是否存在差异,模型(10)、(12)在农业总体样本中加入了隔代照料与性别的交乘项,结果表明,交乘项系数均在10%水平上不显著(两类模型t值分别为-0.27,-0.37),说明农业部门中隔代照料效果可能不会因子女性别而产生差异,拒绝第二类原因。

第三类原因,矛盾同样来自大样本性质的削弱,但回归结果对男女性别均产生了偏误估计。由描述性统计可知,农业部门样本中父母提供隔代照料的可能性较低,照料样本占比仅为21%,区分性别样本后,隔代照料样本绝对数量进一步削减,令原本能在总体回归中较好拟合的线性趋势,在各性别样本中难以拟合,因而出现了总体样本显著,分性别样本均不显著的现象。由前述实证结果可知,隔代照料对农业总体样本影响效果稳健为正,且各性别劳动者没有明显差异,说明各性别回归模型应当呈现正向回归结果,分性别模型由于较小的样本量导致了回归结果的不一致。由此本研究认为第三类原因是导致数据矛盾的主要原因。农业隔代照料会显著提升农业部门子女的劳动时间,无论男性和女性都会享受到祖辈时间转移的红利。

通过前述分析,证明了假设H3的正确性,即农业就业的相对灵活性并不能使得农业劳动者完全兼顾家庭与工作,隔代照料依然存在稳健的正向效果。细分性别后,假设H4错误。尽管男性更倾向于市场劳动,但由于农业时间安排较为灵活,无照料条件下男性也会进入家庭劳作之中,而非不处理家务的“完全兼容状态”。因此,当儿童有人照看时,农业男性会降低部分闲暇时间进入工作当中,故隔代照料对农业男、女劳动者均呈现正向影响。

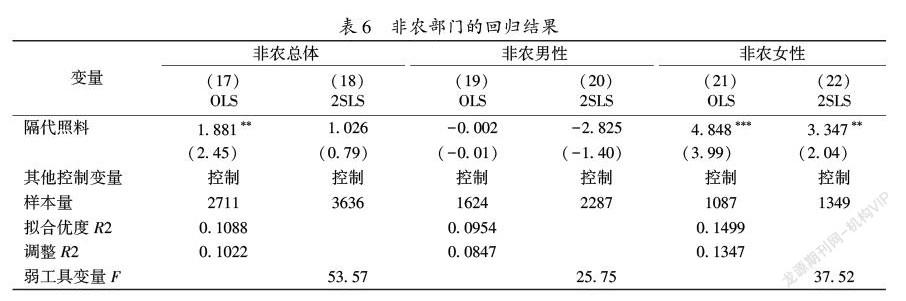

3. 非农样本回归

表6为非农部门就业样本的回归结果。针对非农总体样本,基准回归(17)显示隔代照料会提升非农就业约1.9小时的劳动时间,然而这一显著结果在模型(18)解决内生性问题后消失。根据总体就业中隔代照料对就业女性有积极效果,对男性无显著影响的研究结论,本文推测非农劳动者中,照料对女性依然有显著正向效果,总体回归显著性消失的原因来自男性回归结果的不显著,及男女性别样本比例的变动。

区分性别样本后,这一推论得到证实。具体而言,通过模型(21)、(22)可知,无论是否处理内生性问题,享有隔代照料的非农女性均能提升3小时以上的周工作时间。相反,男性样本回归结果(19)、(20)在10%水平的范围内,无法拒绝影响系数显著异于零的原假设。由此说明,隔代照料对非农女性劳动时间有稳健正向作用,而对男性则无显著影响,假设H6成立。进一步观察模型(19)、(21)、(20)、(22)样本量数据可知,尽管剔除内生性后分性别样本的回归结果稳健,但由于工具变量模型中,不受照料影响的男性样本占比提升,导致非农总体回归结果统计显著性消失。由此研究认为,非农总体回归结果易受到性别组成比例的影响导致结果的不稳健,产生辛普森悖论,故假设H5错误。

通过前述分析表明,在非农就业中,隔代照料主要通过影响女性劳动时间发挥作用。结合理论模型可以推断,非农女性承担了更多的家庭照料责任,工作家庭兼容性较差,以致隔代照料对女性劳动时间有稳健正向作用;而对男性来说,其承担的家庭照料责任很少,工作家庭类似“完全兼容”状态,因而隔代照料对非农男性劳动时间无显著影响。

六、结论与展望

我国人口老龄化现象日趋严峻,系统研究隔代照料对就业子女劳动时间的影响效果,能够帮助学界更好地测定老龄化对社会带来的整体作用,构建更加积极的老龄观。现有研究主要聚焦于隔代照料效果的性别差异,忽略了就业部门异质性可能改变子女劳动时间选择的问题,导致对照料效果的误判。由此,本研究在剔除儿童由父方祖辈进行照料的假设后,根据农业、非农部门就业特点,构建了考虑隔代照料行为、工作家庭兼容性特征的劳动决策模型,利用2014—2016年两期CFPS非平衡面板数据,建立混合回归模型对假说进行检验。

结果表明,由于工作家庭兼容性的不同,隔代照料确实会对各就业部门产生不同影响,且隔代照料效果的性别差异不再稳健趋同。具体而言,隔代照料对总体就业劳动时间具有稳健的正向作用,其路径主要通过影响女性劳动时间发挥作用。区分就业部门后,研究发现在农业部门中,虽然老年父母提供照料的可能性较低,但享受照料行为的子女会更多地投入市场劳动中,农业部门较为灵活的工作特征并不能抵消隔代照料的积极作用。相反由于农业工作灵活性的存在,在无他人照料的情形下,农业男性也会更多地承担家庭照料的责任,减少农业劳动时间,因而当隔代照料行为出现时,家庭照料责任得以减轻,农业男性、女性劳动时间均会呈现上升趋势;与此相对的是,在非农部门就业中总体样本照料效果不稳健,易产生辛普森悖论,但能够证明非农女性由于工作家庭兼顾性较差,受到照料后的正向效果稳健,且显著高于总体就业中的影响效果。非农男性则与之相反,由于很少涉猎家庭劳务,隔代照料的出现无法促使其进一步减少家庭劳务时间以进行工作,故照料效果对工作时间的影响并不显著。由此可见,若将各就业部门一概而论,可能会忽视照料行为对农业部门男性劳动时间带来的积极影响,或是低估非农部门就业女性工作时间的提升程度,造成对现实效果的误判,令相关社会政策的定位产生偏差。

基于本文的经验性结论,研究认为我国社會政策应分别针对农业、非农就业部门隔代照料现状进行制定。在农业部门中,由于我国现有农村儿童照护设施可及性较差,隔代照料行为可以较好地促进成年男性、女性工作时间的提升,甚至提高其农业工作之余的非农劳动时间 [23],有关部门可以考虑在此基础上鼓励农村老年父母对子女提供隔代照料行为,从而将老龄化对经济、社会的积极影响更好地发挥出来。相反,在非农部门中,较多的老年人已经在为子女提供照料行为,促进大量非农女性劳动时间的显著提升,有关政策部门在斟酌延迟退休政策时,必须考虑到延迟退休发生后,由隔代照料水平下降导致成年女性就业时间大大减少的负向效应,这一现象必然会降低劳动力市场中女性的贡献占比,削弱帮助女性更多地走入劳动力市场的政策努力,为此,尽快改善托幼机构的供给、便利性、照料成本或许有助于缓解这一负向效应 [25]。

本文受数据与篇幅限制,对隔代照料与子女劳动供给的探索仍有许多不足:首先,研究无法将工作兼容性、工作灵活度放入实证模型中对理论推测进行验证;其次,实证分析未能将不可观测的个体效应放入方程加以控制;此外,受制于技术原因,无法剔除隔代照料可能对子女就业部门选择产生的影响,也未能区分自雇和受雇形式对非农就业照料效果的影响。后续研究可以进一步从工作对于隔代照料效果的影响机制出发,探究照料效果出现差异的原因;抑或从雇佣形式角度,探讨自雇、受雇不同就业形式对隔代照料效果带来的差异。

参考文献:

[1]国家统计局.第七次全国人口普查公报(第五号)[EB/OL]. [2021-09-25].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818824.html.

[2]世界衛生组织.关于老龄化与健康的全球报告[EB/OL].[2021-09-25].https://www.who.int/ageing/publications/worldreport-2015/zh/.

[3]UNPD Human Development Report Office. Valuing nonmarket work[EB/OL].[2021-09-25]. http://www.hdr.undp.org/en/content/valuingnonmarketwork.

[4]CHEN F N, LIU G Y, MAIR C A. Intergenerational ties in context: grandparents caring for grandchildren in China[J]. Social Forces, 2011, 90(2) : 571-594.

[5]李鹏.社区活动参与、保障水平与隔代照料——基于2014中国老年社会追踪调查的实证研究[J].当代经济管理, 2020(4): 71-78.

[6]封进.人口老龄化、社会保障及对劳动力市场的影响[J].中国经济问题,2019(5):15-33.

[7]HECKMAN J J. Effects of childcare programs on women s work effort[J]. Journal of Political Economy, 1974, 82(2):136-163.

[8]HOLDSWOTH C, ANGELA D. Working mothers in Great Britain and Spain: a preliminary analysis[R]. CCSR,1998.

[9]CARDIA E, SERENA N. Intergenerational time transfers and childcare [J].Review of Economic Dynamics, 2003, 6(2):431-454.

[10]GEMA Z. Family labor participation and child care decisions: the role of grannies[J]. Journal of the Spanish Economic Association, 2020, 11(3) : 287-312.

[11]DEL B D. The effect of child care and part time opportunities on participation and fertility decisions in Italy[J]. Journal of Population Economics, 2002,15(3): 549-573.

[12]JOSEFINA P, MARIAN V F. Grandparents childcare and female labor force participation[R]. IZA Discussion Paper, No.6398, 2012.

[13]ARPINO B, PRONZATO C D, TAVARES L P. The effect of grandparental support on mothers labour market participation: an instrumental variable approach[J].European Journal of Population, 2014,30(4):369-390.

[14]AASSVE A, ARPINO B, GOISIS A. Grandparenting and mothers labor force participation: a comparative analysis using the generation and gender survey[J].Demographic Research,2012, 27(3):53-84.

[15]JANICE C, ROBERT A P. Family proximity, childcare, and women s labor force attachment[J]. Journal of Urban Economics, 2014, 79(1) : 72-90.

[16]RALITZA D, WOLFF F C. Do downward private transfers enhance maternal labor supply? evidence from around Europe[J]. Journal of Population Economics, 2011, 24(3) : 911-933.

[17]杜凤莲.家庭结构、儿童看护与女性劳动参与:来自中国非农村的证据[J].世界经济文汇,2008(2):1-12.

[18]沈可, 章元, 鄢萍. 中国女性劳动参与率下降的新解释:家庭结构变迁的视角[J].人口研究,2012(5):15-27.

[19]卢洪友, 余锦亮, 杜亦譞. 老年父母照料家庭与成年子女劳动供给——基于CFPS微观数据的分析[J].财经研究,2017(12):4-16.

[20]邹红, 彭争呈, 栾炳江. 隔代照料与女性劳动供给——兼析照料视角下全面二孩与延迟退休悖论[J].经济学动态,2018(7):37-52.

[21]赵昕东, 王烨. 隔代照料对劳动供给的影响研究[J].经济评论,2021(1):127-145.

[22]华淑名, 陈卫民. 隔代照料支持对青年女性非农就业的影响[J].青年研究,2020(1):60-73,96.

[23]刘秀梅, 亢霞. 农户家庭劳动时间配置行为分析[J].中国农村观察,2004(2):46-52,81.

[24]伍德里奇. 计量经济学导论——现代观点 [M].北京:中国人民大学出版社,2018:403-417.

[25]封进, 艾静怡, 刘芳. 退休年龄制度的代际影响——基于子代生育时间选择的研究[J].经济研究,2020(9):106-121.

[责任编辑 武 玉]