中国家庭的代际同住及其驱动机制变迁

2021-12-08李婷胡文波

李婷 胡文波

摘 要:利用CHNS 1991—2015跨度25年的追踪调查数据来观察中国家庭代际同住的变迁。发现在这个时期内,老人与子女的同住比例从20世纪90年代初的高位迅速下滑,但在2000年后停止下降并保持在相对稳定的水平。个体和时期的固定效应模型显示,老人的健康和婚姻状况是对代际同住影响最大的两个因素,同时它们的效应也会随着时期发生变化并在城乡老人中显示出不同的模式:早期处于虚弱状态的城市老人更可能与子女同住,但到2015年更健康的城市老人与子女同住的可能性更高;早期有配偶的农村老人更有可能与子女同住,但在近期无配偶的农村老人与子女同住的可能性更高。这些结果在一定程度上说明,在过去20多年间,城市家庭的代际同住主要是由需求主导的,并且由更多的向上需求驱动转向了更多的向下需求驱动。而农村家庭的代际同住机制也发生了变化,其表现为价值规范的约束在减弱而向上需求的驱动力在增强。

关键词:代际同住;价值驱动;需求驱动;城乡差异;家庭变迁

中图分类号: C92-05 文献标识码: A 文章编号:1000-4149(2021)06-0054-14

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.048

Abstract: Based on China Health and Nutrition Survey data from 1991 to 2015 spanning 25 years, the research focuses on the transition of intergenerational coresidence in China. The coresidence rate of older parents with their children started to decline from a high level in the early 1990s, but stopped falling after 2000, and maintained a relatively stable level since then. The results of the twoway fixed effect model showed that parents health and marital status significantly affected intergenerational coresidence, and the effects varied across periods and showed different patterns in urban and rural areas. In urban area, older parents in frailer status tended to live with their children in earlier period, but healthier older parents were more likely to live with their children in recent years. In rural area, having a spouse increased the possibility of intergenerational coresidence for older parents in earlier years, but the rural elderly without spouses are more likely to live with their children in recent years. The results indicated that coresidence in urban household was primarily a needdriven arrangement since the 1990s, to some extent, and the driving needs were transformed mainly from parents needs to children s needs. In addition, the driven mechanisms of coresidence in rural household manifested a weakening of value norms and a strengthening of parents needs.

Keywords:coresidence;valuedriven;needdriven;urbanrural difference;household transition

一、導言

在过去几十年间,中国社会发生了剧烈的变迁,社会和经济结构的转型、城镇化的快速推进以及大规模的人口流动也深刻影响了作为社会基本结构和功能单元的家庭[1]。经典的家庭现代化理论预测,随着现代化进程的深入,家庭将趋于小型化,代际同住减少,核心家庭成为最主流的家庭结构;传统直系家庭的养老和抚幼功能逐渐向公共领域转移,家庭代际关系将发生嬗变。然而针对中国的家庭变迁研究却发现,虽然家庭的规模在减小,但老人与成年子女同住的直系家庭比例却保持相当稳定,甚至在近些年来有上升的趋势[2-3]。同时,代际关系也并没有衰落,代际之间的互动与支持依然频繁[4-5]。这似乎在说明,一方面基于西方社会的家庭现代化理论很难解释中国家庭的变迁,另一方面中国家庭似乎呈现出 “变迁”与“存续”相混合的复杂特征[6],抓住变迁中的“变化”与存续中的“不变”可能是理解中国家庭变迁独特性的一个关键。

相比于其他测量,以代际居住安排为表现的家庭结构是最易于观察的家庭特征。与此同时,代际居住安排也是实现代际支持和交换功能的重要途径。传统的中国家庭对居住安排有一套规范的伦理体系,例如,女性需要“从夫居”以及子女分家后长子会与父母形成共同居住的主干家庭模式[7-8]。这种对居住安排的规定事实上也是对家庭成员的责任与义务的规范,并由此界定起相应的家庭功能:女性脱离原生家庭需要承担起赡养公婆的责任,而长子在传统家庭中通常被规定为父母养老的第一责任人。换言之,代际居住安排是传统家庭从结构到功能的一种连接与整合。如前所述,我国直系家庭比例在近些年来保持稳定,那么一个自然的问题就是这种看似不变的居住安排,是否也意味着直系家庭功能以及代际同住背后的驱动因素也保持稳定?因此,本研究将围绕中国家庭的代际同住来展开,探索老年人代际同住影响因素的效应如何变化,并由此揭示代际同住驱动机制发生了怎样的变动,进而帮助理解中国家庭的变迁逻辑。

虽然代际同住一直以来都是家庭和老龄研究的热门议题,但大部分研究或者聚焦于代际同住本身的影响因素[9-11],或者主要讨论同住对家庭成员健康和福利的影响[12-14],所用的数据年份跨度也通常较短,很难将代际同住完整置于社会转型的背景中。本研究利用中国健康与营养调查(Chinese Health and Nutrition Survey, CHNS)1991—2015年的数据,采用固定效应模型来探索老年人的健康、婚姻等特征对代际同住的影响随时期的变化,借此观察中国家庭功能和代际关系的转变进程。

二、文献回顾与理论假设

1. 家庭现代化理论与代际同住

老年父母与成年子女同住的代际居住安排是中国家庭的一个重要特征,它是与中国传统的“反哺”代际支持模式[15]相契合与统一的。父母抚育未成年子女,成年子女特别是长子通过同住的方式来实现对老年父母的赡养。这种代际居住安排与支持模式实际上是与特定的社会制度环境相适应的,在公共资源极度缺乏的传统社会,家庭需要承担起几乎全部的抚幼和养老责任。这种现实的需求也逐渐内化成为一种价值观念,与家庭的财产继承制度相绑定,反过来约束着家庭成员的行为。由此,价值规范在很长一段时期内成为代际同住的唯一驱动因素[16]。

虽然充满争议,但家庭现代化理论仍然是解释家庭变迁最具影响力的框架体系。作为进化论与结构功能主义结合的产物,家庭现代化理论强调由于技术的发展改变了社会生产方式以及社会经济基础,使得家庭功能和个人价值体系发生巨大改变,进而引起家庭居住安排的变迁[17]。具體来说,现代化对家庭的影响可以通过两个层面来理解:一是在私人领域,新的生产方式将有助于个体摆脱家庭和传统的束缚,培养更加崇尚个体主义的价值观,从而深刻影响个人在家庭实践中的观念与行为。二是在公共领域,一方面,社会的发展通过教育的普及提高了个人的世俗化程度[18];另一方面,更加专业的社会分工体系的建立,使得家庭逐步将其养老等职能让渡给社会,削弱了代际同住的功能性基础。换言之,现代化进程会同时削弱代际同住的价值认同和现实需求,进而会形成直系家庭的衰落和代际分居的核心家庭的兴盛。

针对西方和一些发展中国家的研究在一定程度上证实了家庭现代化理论的有效性:美国的代际同住比例在近150年来保持持续下降的趋势[19],发展中国家中受教育程度越高的地区,代际同住比例越低[20]。然而在中国情境下的研究却呈现出相互矛盾的结果。从微观调查数据上看,父代与子代的经济条件越好[11]、受教育程度越高[21],代际同住的可能性越低,这与家庭现代化理论的预测相一致。但是从宏观统计数据上看,直系家庭的比重在近些年来却保持稳中有升的趋势[2-3],这在一定程度上挑战了家庭现代化理论在中国的适用性。还有一些研究发现代际同住的比例在老年人和儿童中产生了分化,随着队列推进,老年人代际同住的比例在下降,但儿童代际同住的比例却反而上升[21]。这些结果充分说明了中国家庭的居住安排具有自身的独特性和复杂性,而这种独特性与复杂性很有可能来自中国传统文化与社会剧烈转型之间的张力。因此,要充分理解中国家庭的代际居住安排需要将其置于变迁的时间维度中,通过观察较长一段时期内居住安排的变化,来理解中国家庭内隐特征的变迁。

2. 价值驱动与需求驱动

如果抛开家庭现代化理论这个表壳,代际同住通常被认为是由价值和需求这两个底层因素所驱动的[22-23]。要观察代际居住安排的变迁就需要从这两个底层逻辑入手。如前所述,在很长一段历史时期中家庭的代际同住是由以“孝道”为代表的伦理价值体系所驱动的,家庭的实际需求已充分内化于其中,因此在传统社会很难直接观察它的驱动作用。虽然以中国为代表的东亚社会普遍存在深厚的家文化,但是社会经济的发展,特别是经济制度和就业方式的转型,使得子代能够脱离原生家庭独立就业生存,这有利于形成个人主义的价值观,从而打破了亲代与子代之间的权力结构[19]。此外,人口迁移流动时代的开启在客观上拉大了代际间的物理距离,也降低了熟人社会对于规范的监督作用。这些因素共同消解了传统价值观念对居住安排的约束力[24]。因此,可以预计价值规范对于代际同住的驱动力随着时期的推进在不断减弱。

当价值的驱动力下降时,隐匿在价值背后的需求就会浮现出来成为推动代际同住的重要推手。需求可以进一步细化成来自亲代的需求与来自子代的需求,分别对应于家庭代际资源的向上和向下流动。应该说在绝大部分情况下,同住家庭的代际资源都是双向流动的。一方面老人从同住中获得养老和照料支持[25],另一方面子女也需要老人提供的家务支持和孙子女照料[26]。特别的,对住房的需求也是子女依赖于老人的一个重要因素[27-28]。众多文献一致表明家庭已经逐渐突破把大家庭作为文化理想的约束,而将成员需求作为主导代际同住的最重要因素[11],但是这些研究却在向上还是向下需求是更核心驱动力的问题上存在分歧。一些研究显示代际同住的安排是由亲代的需求决定的[25,29],而另一些研究则显示子代的需求是代际同住更为决定性的因素[1,27,30]。如果仔细研究这些分歧,就会发现其中的阶段和地域性差异。相对而言,更为早期的和针对农村家庭的研究更有可能偏向亲代需求,而近期的以及针对城市家庭的研究则更有可能偏向子代需求。这些结果充分暗示,看似相对稳定的代际同居模式背后隐含着驱动机制的转换,而这种转换也会受到特定制度环境的影响与制约。

由此,本研究提出代际同住驱动机制的变迁假设:中国家庭的代际同住在过去几十年间逐渐由传统的价值驱动过渡到以亲代的向下需求驱动为主,再转移到以子代的向上需求驱动为主。需要说明的是,价值驱动以及向上和向下的需求驱动并不是互斥的,很有可能在一个家庭内部这三种机制同时存在共同推动代际同住,但这里讨论的是其中最为核心的驱动力。之前已经分析了现代化是如何消解传统价值的约束,但是中国家庭并没有完成从价值驱动力的下降到直系家庭解体的直接跨越,需求驱动下的代际同住的涌现是家庭功能外移受限、公共资源无法充分回应家庭需求以及家庭应对社会风险的现实体现。

3. 从向上需求到向下需求

养老一直以来都是直系家庭最核心的功能,在传统的家本位制度和孝道观念的规训下,同住家庭内部长期以子代向父代提供向上的照料资源为主。在传统价值观念影响仍在,而公共养老支持体系仍然欠缺的阶段,满足父代的照料需求就成为家庭居住安排最重要的考量。随着我国社会保障体系的建立和完善,老人特别是城市老人能够有独立的经济来源以应对基本生活开支,享受公共医疗保障的支持。同时越来越多的公共服务以商品的形式出现,提供了家庭之外丰富的照料选择[31]。社会养老保障体系在老年人的照料服务中扮演了越来越重要的角色,由此弱化了家庭的责任,对家庭的内部照料产生了“挤出”效应[32]。

随着家庭向上照料需求的减少,子代对父代提供的向下支持需求却在强化。在市场化和工业化的进程中,成年子女面临着更大的生存压力和社会风险,他们会把生活成本和外部压力在家庭内部向父母转移,获得他们在家务、做饭等方面的支持和帮助[27,33]。特别是对于双职工家庭来说,更加需要来自父母在家务和照料等方面的支持[34]。与此同时,隔代抚育成为中国家庭代际关系的重要特征,家庭中隔代抚幼的功能正在不断得到强化,老年人需要更多地扮演抚育孙辈的角色[29,35-36]。这一方面源于幼儿公共照料服务的缺失。相比于逐步发展和健全的老年保障体系,城市0—3岁的托育和3—6岁的公立幼儿园资源自20世纪90年代“单位制”解体后出现了相当程度的萎缩[37-38]。特别是0—3岁的托育功能,受制于对服务实施个体和机构的不充分信任,被大大限制在了家庭内部[21]。在农村不仅幼儿照料的公共服务更加缺乏,子代大规模的迁移流动使得父代需要更多地承担起照料孙代的责任。另一方面,中国家庭的代际重心出现了下移,孙代取代父代成为家庭发展的焦点[39]。在精细化育儿观念“入侵”和教育军备竞赛下,养育孙代成为需要集合父子两代人完成的事业。此外,房价的持续走高也是子代选择与父代同住的重要因素[28]。

因此,在我国养老保障制度的发展、市场转型以及家庭代际重心下移等多重因素的作用下,家庭的代际同住安排逐渐从以满足老人的照料需求为主转移到以支持子代应对内外部压力和社会风险为主。

4. 城乡差异

在讨论中国家庭特征时,城乡差异是一个绕不开的议题。中国城市和农村之间的差异既可以作为文化差异的一种表现,又可以代表社会、经济和制度发展的不同阶段。受生产方式和社会发展程度的影响,农村相对于城市在文化上更加保守,传统价值观念的约束力更强,消解速度也更慢。与此同时,农村社会保障体系的建設也大大滞后于城市。在大多数城市老人可以在经济上独立的时候,相当多的农村老人仍然极度依赖子女的经济赡养[40]。因此,可以预计农村家庭代际同住驱动机制的转换进程要显著落后于城市。很可能城市已经处在从向上需求驱动到向下需求驱动转移的阶段,而农村仍然处在从价值驱动到向上需求驱动过渡的阶段。

虽然前述研究也都在不同程度上讨论了价值规范以及两代人的需求对代际居住安排的影响,但这些讨论相对零散,更缺乏在长时间跨度上的变迁视角。这在一定程度上是因为很难获得在长时间维度上有关代际同住机制的直接测量。本研究选择老年人的健康和婚姻状况这两个简单而容易获得的指标,来间接测量价值观念和代际需求,希望通过展示它们对代际同住影响效应的变化,来体现代际同住驱动机制的转变及其城乡差异。

老人的健康状况既可以衡量他们对代际照料支持的需求程度,又可以代表他们能够提供的代际支持水平。在家庭中身体健康状况更好的老年人对他人的照料需求更少,且能够承担更多的对其他家庭成员的照料支持,而身体健康状况差的老人则相反。已有的研究中也表明身体健康状况和向上的代际照料支持之间存在着负向相关关系[41-42]。此外,亦有学者在探讨老年人健康和隔代照料的关系时,发现健康状况更好的老人在家庭中更可能承担更高强度的照料支持[43],并利用老年人健康水平来划分他们在家庭中是否处于照料提供者或者被照料者的身份[44]。因此,与身体健康状况更好的老年人同住可能意味着代际同住是由向下需求驱动,反之则更多可能是向上需求驱动。

另一个能反映价值规范和需求的指标是老人的婚姻状况。在传统社会中,代际同住更多受到规范的影响,是规范作用下的行为表现。双亲同在的家庭对子女的行为约束更强,子女从亲代分家的可能性更小。随着价值规范的减弱,双亲同在对代际同住的正向效应也会随之下降。而与此同时,配偶在老人的照料支持网络中扮演着越来越重要的角色,在很多情况下配偶是首要的照料支持者[45]。有配偶的老年人由于可以相互扶持[46],而无需选择和子女同住,而当老人失去配偶也就意味着他们更需要获得其他的照料资源。在这种情况下的代际同住,则更有可能是由老人需求所驱动的。

三、数据与方法

1. 数据

本研究主要使用CHNS 1991—2015年共9期的数据(1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015)。该调查由中国疾病预防控制中心与美国北卡罗来纳大学人口研究中心联合执行,是开展较早、持续时期较长且覆盖我国较大范围的调查。该数据虽然是侧重健康营养方面的调查,但是收集信息广泛,是了解我国社会特别是社会转型初期特征的重要资料[21]。CHNS采用了追踪调查设计,以户为单位,调查了受访家庭户中的所有成员。但因为本研究主要从老人的视角来研究代际同住,所以只保留了60岁及以上的老人样本。在删除了主要变量缺失的样本后,得到7986个老人共计19209条观测。但由于要采用固定效应模型,老人需要有至少两次观测并且同住状态发生过变化才能纳入模型。最后满足要求的样本缩减为6270条观测,对应1583个老人。

2. 变量

本研究的因变量是老人是否与子女同住(1=是)。我们通过CHNS的同住人员信息表来判断每位老人的同住成员是否包含其子女,由此获得对因变量的测量。

在构建自变量和控制变量之前首先需要说明,CHNS虽然具有开展较早、持续时间长等优点,但它并不是针对家庭和代际关系的专门调查,所涉及的家庭信息测量有限。此外,该调查只对家庭户内的成员收集详细信息。换言之,如果以老人为分析单位,就只能得到同住子女的测量,而那些非同住子女的信息就不得而知了。因此,在自变量和控制变量的构建上,就无法考虑子女的特征,只能以老人的有限特征为基础。

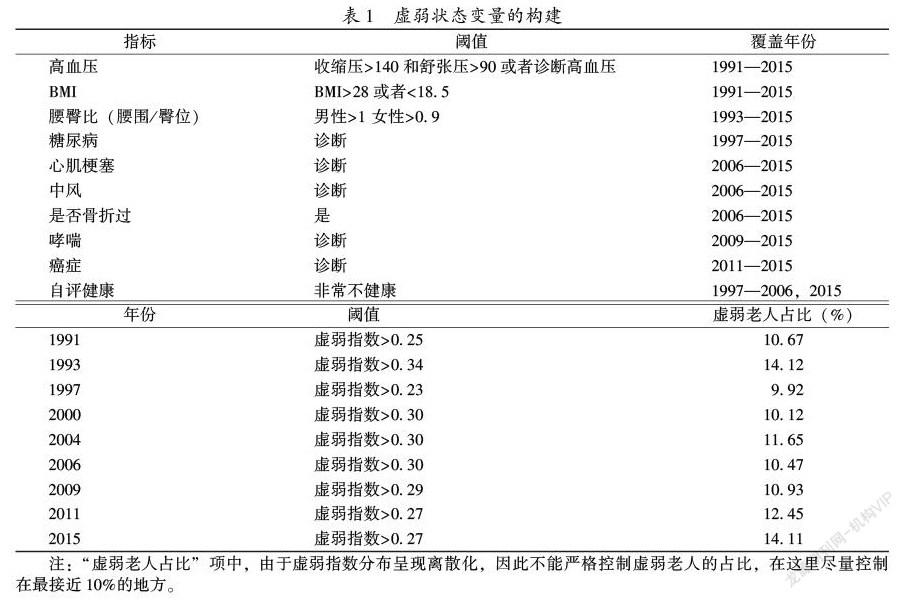

如前所述,本文将老人健康和婚姻狀况(1=有配偶,0=无配偶)作为测量家庭需求和价值规范的核心自变量。婚姻状况的测量比较简单,但利用CHNS来构建老人跨越9期数据的综合健康指标则不是一件容易的事情。因为CHNS除了血压、身高和体重等少数固定的健康测量指标外,很多健康指标并没有覆盖整个研究时期。比如,是否患有糖尿病等慢性病指标只在1997年以后才有测量,而自评健康状况则只在有限几个年份出现。为了获得跨越整个观察时期的综合健康测量,本研究借鉴虚弱指数的构建方法,对每一个健康指标设定一个健康阈值,超过健康阈值就被认为在该项指标上不健康(赋值1,否则为0)。将个体每一期的非缺失健康指标求平均,就得到个体在此年份的虚弱指数[47]。当然由于每一期健康指标的个数不一致,也会存在虚弱指数在不同时期中不可比的问题。我们再根据虚弱指数的分布,将每一期中虚弱指数排在前10%左右的个体判定为健康状况较差个体(赋值1,否则为0),由此得到虚弱状态变量(0/1)。该变量在一定程度上克服了不同时期健康测量指标不一致的缺陷,又能最大限度利用健康信息。我们将虚弱状态判定得阈值定得比较高,是因为这样更能凸显这类老人对照料资源需求的急迫性。该变量的具体测量方式和阈值设定参见表1。

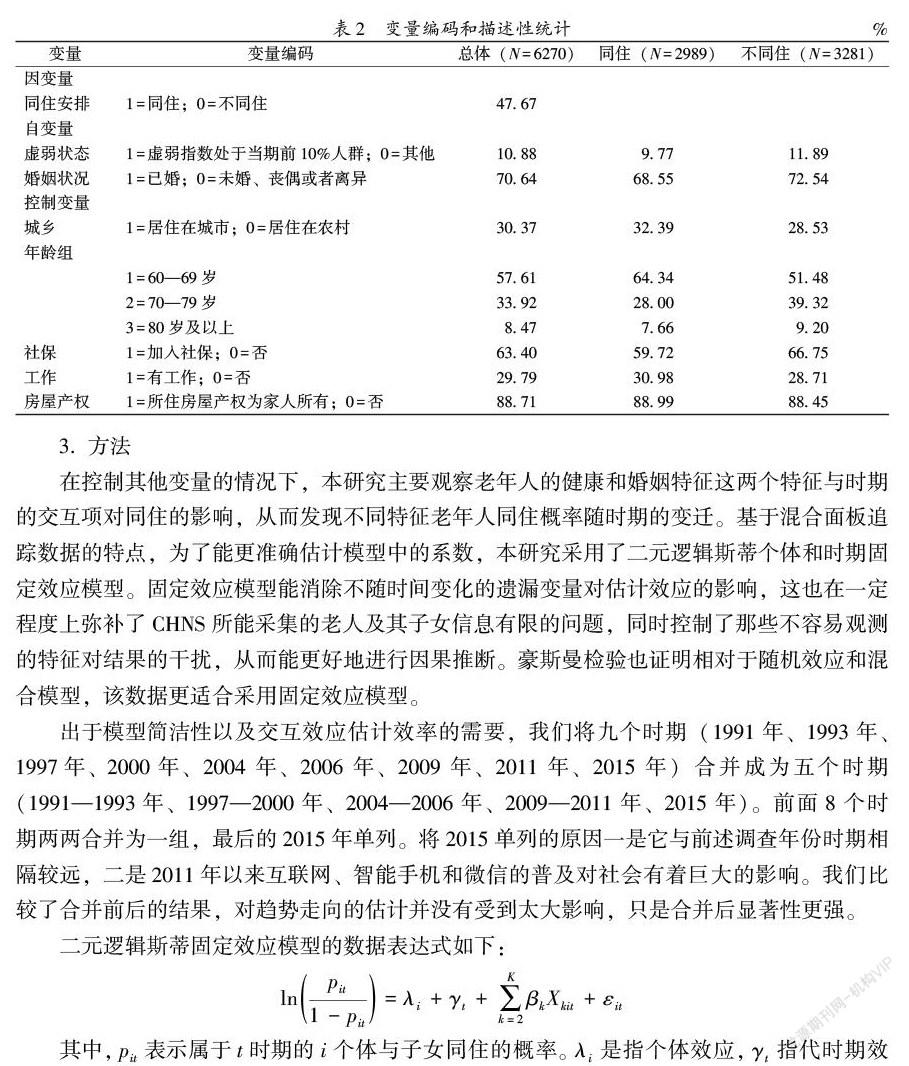

本研究所用的控制变量包括老人的年龄、是否居住在城市、是否有社保、是否从事工作,以及家人是否拥房屋产权(CHNS数据无法判别产权具体为哪位家庭成员所有)。我们对老人的其他一些变量包括性别、民族、受教育水平以及所在地区也进行了采集,但由于它们均不随时期变化,因此无法在固定效应模型中得到其有效估计,故排除在分析之外。此外,老人的收入情况也因缺失比例太高没有被纳入模型,但对60岁及以上的老人来说收入变化幅度一般较小。变量的编码和描述性统计特征可参见表2。

3. 方法

在控制其他变量的情况下,本研究主要观察老年人的健康和婚姻特征这两个特征与时期的交互项对同住的影响,从而发现不同特征老年人同住概率随时期的变迁。基于混合面板追踪数据的特点,为了能更准确估计模型中的系数,本研究采用了二元逻辑斯蒂个体和时期固定效应模型。固定效应模型能消除不随时间变化的遗漏变量对估计效应的影响,这也在一定程度上弥补了CHNS所能采集的老人及其子女信息有限的问题,同时控制了那些不容易观测的特征对结果的干扰,从而能更好地进行因果推断。豪斯曼检验也证明相对于随机效应和混合模型,该数据更适合采用固定效应模型。

出于模型简洁性以及交互效应估计效率的需要,我们将九个时期(1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年、2011年、2015年)合并成为五个时期(1991—1993年、1997—2000年、2004—2006年、2009—2011年、2015年)。前面8个时期两两合并为一组,最后的2015年单列。将2015单列的原因一是它与前述调查年份时期相隔较远,二是2011年以来互联网、智能手机和微信的普及对社会有着巨大的影响。我们比较了合并前后的结果,对趋势走向的估计并没有受到太大影响,只是合并后显著性更强。

二元逻辑斯蒂固定效应模型的数据表达式如下:lnpit1-pit=λi+γt+∑Kk=2βkXkit+εit 其中,pit表示属于t时期的i个体与子女同住的概率。λi是指个体效应,γt指代时期效应,εit表示误差扰动项,Xkit表示纳入方程的自变量和控制变量。在考虑老人特征对同住影响随时期的变化时,在模型中再加入该特征与时期的交互项。

四、结果

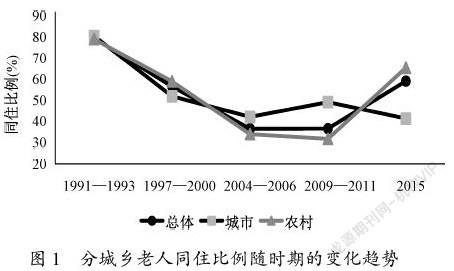

从表2展示的描述性分析中可以看出,整体来说老人同子女同住的比例为47.67%。相对而说,同住老人健康状况更好、更可能继续从事工作,但有配偶的比例更低、社保参保比例更低。从年龄分组来看,60—69岁老人同住比例更高,其他两个年龄组则不同住比例更高。图1进一步展示了分城乡同住比例随时期的变化趋势。可以看出在20世纪90年代初期,城乡老人同住比例比较接近,都在80%的高位,但自此以后,同步快速下滑。城市老人的同住比例在2000年后达到一个较平稳的状态,处在40%—50%之间。而农村老人的同住比例继续下降,在2000年之后达到最低谷(30%左右),而后却在2015年有了一个巨大的反弹。分时期同住趋势变化图显示了中国家庭结构变迁的复杂性。在90年代,老人同住比例的下降与家庭现代化理论的预测相一致,但此后无论是城市还是农村老人同住比例不再继续下滑,甚至有所反弹。这说明主导家庭变迁的底层机制发生了变化。家庭成员在应对不同时期社会风险的需求可能成为理解变迁机制的重要突破口。下面将通过模型来做进一步分析。

表3展示了没有添加交互项的固定效应逻辑斯蒂模型结果,我们也同时比较了城市和农村老人的回归结果。从全部样本的模型结果来看,指代健康的虚弱状态和婚姻状态变量都显著影响老人是否与子女同住。那些无配偶但是更健康的老人更有可能与子女同住。此外,如果房屋产权为家人所有也更可能促进代际同住。其他的变量与代际同住的相关关系则相对较弱。这也进一步证明了本研究选择考察健康和婚姻指标效应随时期变化的合理性。从时期来看,1991—1993年和1997—2000年的同住可能性显著高于2015年,但是2004—2006年以及2009—2011年的同住可能性更低。这与图1反映的趋势相吻合。

城乡的回归结果存在一定的差异。对城市老人来说,其个人的健康状态相比于配偶状态对是否与子女同住的影响更显著。城乡老人回归结果最大的差异体现在处于70—79岁年龄段的城市老人其与子女同住的可能性要显著低于更年轻的城市老人(60—69岁),而农村老人的年龄差异不太显著,但他们与子女同住的可能性还受房屋产权的影响。从简单的比较中可以看出,更年轻更健康的城市老人更有可能与子女同住,这说明城市代际同住可能是由向下需求驱动的。相对来说,农村老人的向下需求驱动作用不太明显。鉴于城乡在代际同住驱动机制上可能存在的差异,下面在考察健康和婚姻状态与时期的交互效应时就直接分城乡样本来讨论。

表4和表5分别考虑在城乡老人中虚弱状态与时期和婚姻状态与时期的交互效应。对于城市老人来说,虚弱状态与时期1991—1993年的交互项显著为正(1.54,p=0.037),说明在这个时期,处于虚弱状态的老人更可能与子女同住。但在接下来的几个时期虽然交互项仍然为正,但显著性基本消失。直到2015年虚弱状态对同住的效应转为负向显著(-0.96,p=0.021),显示在这个时期更健康的老人更可能与子女同住。然而对与农村老人来说虚弱状态对同住安排的影响趋势并不明显,除了在1997—2000年期间更健康的老人更可能同住外,其余年份交互项并不显著。这说明农村老人的健康状况并不是农村家庭代际居住安排的主要考量因素。

与表4的结果相反,农村老人的婚姻状况对代际同住的影响随着时期发生了显著转变。在2000年以前,有配偶的农村老人更可能与子女同住。这可能与父母均在的家庭对子女的行为约束性更强有关,说明早期农村家庭的代际同住更可能会受到价值规范的约束。而进入2000年以来,农村老人的婚姻状态对代际同住的正向影响逐渐减弱直至2015年转为负向显著(-0.61,p=0.015),显示没有配偶的农村老人更可能与子女同住。这也在说明老人的照料需求在近些年来开始成为影响农村代际同住的重要因素。但是婚姻状态与不同时期的交互效应对于城市老人来说均不显著。换言之,城市老人是否有配偶并不顯著影响其与子女同住的可能性。这说明无论是早期的价值规范还是近些年的向上需求都不是相应时期城市家庭代际同住的主要驱动因素。

五、结论与讨论

本研究利用CHNS 1991—2015一共九期跨度25年的追踪调查数据来观察中国家庭代际同住的变迁。在这个时期内,老人与子女的同住比例从20世纪90年代初的高位迅速下滑,但在2000年以后停止下降,保持在相对稳定的水平,甚至在近些年出现一定程度的反弹。个体和时期的固定效应模型显示,老人的健康状况和婚姻状况是对代际同住影响最大的两个因素,同时它们的效应会随着时期发生变化并在城乡老人中显示出不同的模式。对城市老人来说,虚弱状态对老人与子女同住的影响由早期的正向显著转为近期的负向显著,这意味着早期处于虚弱状态的老人更可能与子女同住,而在2015年更健康的老人与子女同住的可能性更高。对于农村老人来说,婚姻状态在时期上的分化效应更明显。早期有配偶的老人更有可能与子女同住,但在近期,无配偶的老人与子女同住的可能性更高。这样的结果在一定程度上验证了本文的猜想,在过去20多年间,城市家庭的代际同住主要是由需求驱动的,并且由更多的向上需求驱动转向了更多的向下需求驱动。而农村家庭的代际同住机制也发生了显著变化,其表现为价值规范的约束在减弱而向上需求的驱动力在增强。

作为家庭最为显性和重要的特征之一,代际同住的动机往往是多元而复杂的。应该说价值和需求在任何时期都是影响代际同住的重要因素,只是这两者在不同时期可能存在主次之分。本研究主要关注不同阶段最主要的决策机制,是对这个复杂问题的简化,但也有利于从中剥离出中国家庭变迁的主线,以便更好理解社会转型和现代化进程是如何塑造家庭的。

城市和农村家庭不同的动机转变模式事实上反映了文化与制度安排的变迁及其在城乡间的差异。对于城市来说,现代化的进程已经在20世纪90年代初很大程度消解了传统文化对家庭居住安排的约束。又由于单位制的存在提供了相对较丰富的公共抚幼资源,直系家庭的抚幼功能被弱化,因而家庭的向上养老需求被凸显出来。随着社会保障制度的建设,城市老人成为其中最大的受益者,社会养老服务的发展也提供了家庭养老之外的多种选择。在直系家庭养老功能弱化的同时,社会竞争的加剧、公共抚幼资源的萎缩以及代际焦点的下移重新增强了家庭对代际资源向下流动的需求。此消彼长的结果就是城市家庭的代际同住的主导机制发生了从向上到向下的转移。而农村在文化转变和保障制度建设两方面同时滞后于城市,因而一方面仍旧需要在所观察的时期内经历传统价值松绑的过程,另一方面由于农村的基本养老公共服务还处于非常短缺的状态,在价值约束减弱之后向上的养老需求成为主导农村家庭代际居住安排的力量。但是这并不意味着农村家庭不存在向下的需求,与此相反,在人口流动加剧的今天,农村家庭也非常需要父代提供隔代照料的资源。只是因为家庭养老的需求仍旧非常强烈,向下的需求就被同化其中。由此可以看出,家庭的形态一方面受到社会和制度环境的制约,另一方面也在主动调试以应对不同时期的社会风险。

如前所述,价值和需求并不总是相互对立或者排斥的,而呈现出复杂的关系。在传统社会由于价值和需求的统一,需求内化于传统价值之中并不直接显现。随着现代化的进程,价值本身也发生了分化,个体主义价值观的兴起与家庭的需求形成了张力,但传统价值观的底色并未完全褪去,衍生于传统价值观的代际团结与家庭福利最大化的价值取向在一定程度上弥合了个体主义与家庭需求的分裂。换言之,在家庭需求成为代际同住的外显驱动力背后也隐匿着传统价值观的影响。

在本研究中,我们试图通过揭示家庭代际同住决策机制的变化来观察中国家庭的变迁。回到一开始的问题,中国家庭在剧烈的社会转型中发生了哪些变化,又有什么是不变的?从形式上看代际同住仍然是中国主流的家庭形态之一,但其内在决策机制已经发生了变化。从观念上看传统的以父系制为基础的伦理规范似乎已经瓦解,但是传统价值中的代际团结与对家庭整体福利的追求仍然具有强大的生命力,并且使得家庭更具韧性。这种“变化”中蕴含的“不变”以及“不变”中透露的“变化”形成了中国家庭转型的独特特征。

总结来说,本研究的最大贡献在于构建了代际同住驱动机制转变理论。随着现代化进程和社会的发展,代际同住会从价值驱动转向需求驱动,而在中国社会转型的情境下,也会经历从以向上需求为主到以向下需求为主的转变。这种转变在一定程度上体现了传统和现代的融合,也整合了个体和家庭应对环境的需求。

本研究最大的缺陷在于能够测量的家庭和两代人的个体特征非常有限,这是使用长时期观测数据所不得不面临的取舍。虽然固定效应模型能够在一定程度上处理不随时间变化的遗漏变量带来的偏误,但对于随时间变化的遗漏变量还不能剔除其可能的影响。同时,我们还缺乏更多有效的测量来进一步验证代际同住背后机制的变化模式。此外,本研究是从老人的视角切入,探讨老人与子女同住的影响因素及其变化,事实上代际同住是一个双向的过程,未来研究也可以从子女视角切入来观察子女特征对代际同住的效应随时期的变迁。

参考文献:

[1]吴帆,冯丽琴.中国城市居民代际居住安排:一项基于CHARLS的拓展研究 [J].杭州师范大学学报(社会科学版),2020(3):10-19.

[2]王跃生.中国城乡家庭结构变动分析——基于2010年人口普查数据 [J].中国社会科学,2013(12):60-77.

[3]LI T,FAN W,SONG J. The household structure transition in China: 1982-2015 [J].Demography,2020,57(11): 1369-1391.

[4]刘汶蓉. 转型期的家庭代际情感与团结——基于上海两类“啃老”家庭的比较 [J].社会学研究,2016(4):145-168.

[5]杨菊华,李路路.代际互动与家庭凝聚力——东亚国家和地区比较研究 [J].社会学研究,2009(3):26-53.

[6]杨菊华,何炤华.社会转型过程中家庭的变迁与延续 [J].人口研究,2014(2):36-51.

[7]王跃生.制度变革、社会转型与中国家庭变动——以农村经验为基础的分析 [J].开放时代,2009(3):97-114.

[8]GREENHALGH S. Sexual stratification: the other side of“growth with equity” in East Asia [J]. Population and Development Review, 1985,11(2): 265-314.

[9]郭志刚.中国高龄老人的居住方式及其影响因素 [J].人口研究,2002(1):37-42.

[10]吴伟,周钦.房价与中老年人居住安排——基于CHARLS两期面板数据的实证分析 [J].财经科学,2019(12):40-52.

[11]陈皆明,陈奇.代际社会经济地位与同住安排——中国老年人居住方式分析 [J].社会学研究,2016(1):73-97.

[12]王萍,连亚伟,李树茁.居住安排对农村老人认知功能的影响——12年跟踪研究 [J].人口学刊,2016(5):92-101.

[13]王金水,许琪.居住安排、代际支持与老年人的主观福祉 [J].社会发展研究,2020(3):193-208.

[14]张新辉,李建新.代际同住对青年女性主观福利的影响 [J].社会发展研究,2020(1):139-159.

[15]费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动 [J].北京大学学报(哲学社会科学版),1983(3):7-16.

[16]LOGAN J R,BIAN F,BIAN Y. Tradition and change in the urban Chinese family: the case of living arrangements [J]. Social Forces,1998,76(3): 851-882.

[17]唐燦.家庭现代化理论及其发展的回顾与评述 [J].社会学研究,2010(3):199-222.

[18]HAREVEN T K. Modernization and family history: perspectives on social change [J]. Signs: Journal of Women in Culture and Society,1976,2(1): 190-206.

[19]RUGGLES S. The decline of intergenerational coresidence in the United States,1850 to 2000 [J]. American Sociological Review,2007,72(6): 964-989.

[20]BONGAARTS J,ZIMMER Z. Living arrangements of older adults in the developing world: an analysis of demographic and health survey household surveys [J].The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences,2002,57(3): 145-157.

[21]李婷,宋健,成天异.中国三代直系家庭变迁:年龄、时期、队列视角的观察 [J].人口学刊,2020(3):5-17.

[22]LOGAN J R,BIAN F. Family values and coresidence with married children in urban China [J]. Social Forces,1999,77(4): 1253-1282.

[23]TAKAGI E,SILVERSTEIN M,CRIMMINS E. Intergenerational coresidence of older adults in Japan: conditions for cultural plasticity [J]. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences,2007,62(5): 330-339.

[24]王跃生.家庭结构转化和变动的理论分析——以中国农村的历史和现实经验为基础 [J].社会科学,2008(7):90-103.

[25]ZHANG Z,GU D,LUO Y. Coresidence with elderly parents in contemporary China: the role of filial piety,reciprocity,socioeconomic resources,and parental needs [J]. Journal of CrossCultural Gerontology,2014,29(3): 259-276.

[26]王萍,李树茁.中国农村老人与子女同住的变动研究 [J].人口学刊,2007(1):22-28.

[27]许琪.子女需求对城市家庭居住方式的影响 [J].社会,2013(3):111-130.

[28]LI L,WU X. Housing price and intergenerational coresidence in urban China [J]. Journal of Housing Economics,2019,45: 101596.

[29]张文娟,李树茁.劳动力外流背景下的农村老年人居住安排影响因素研究 [J].中国人口科学,2004(1):44-51.

[30]王磊.人口老龄化社会中的代际居住模式——来自2007年和2010年江苏调查的发现 [J].人口研究,2013(4):103-112.

[31]敬乂嘉,陈若静.从协作角度看我国居家养老服务体系的发展与管理创新[J]. 复旦学报(社会科学版),2009(5):133-140.

[32]焦娜.社会养老保险会改变我国农村家庭的代际支持吗? [J].人口研究,2016(4):88-102.

[33]宋月萍.照料责任的家庭内化和代际分担:父母同住对女性劳动参与的影响 [J].人口研究,2019(3):78-89.

[34]陶艳兰.代际互惠还是福利不足?——城市双职工家庭家务劳动中的代际交换与社会性别 [J].妇女研究论丛,2011(4):13-19.

[35]宋璐,冯雪.隔代抚养:以祖父母为视角的分析框架 [J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2018(1):83-89.

[36]杜鹏,丁志宏,李全棉,桂江丰.农村子女外出务工对留守老人的影响 [J].人口研究,2004(6):44-52.

[37]杨菊华.新时代“幼有所育”何以实现 [J].江苏行政学院学报,2019(1):69-76.

[38]李莹,赵媛媛.儿童早期照顾与教育:当前状况与我国的政策选择 [J].人口学刊,2013(2):31-41.

[39]YAN Y. Neofamilism and the state in contemporary China [J].Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development,2018,47(3): 181-224.

[40]杜鹏,孙鹃娟,张文娟,王雪辉.中国老年人的养老需求及家庭和社会养老资源现状——基于2014年中国老年社会追踪调查的分析 [J].人口研究,2016(6):49-61.

[41]王萍,李树茁.子女迁移背景下代际支持对农村老人生理健康的影响 [J].人口与发展,2012(2):61-71.

[42]宋璐,李树茁.代际交换对中国农村老年人健康状况的影响:基于性别差异的纵向研究 [J]. 妇女研究论丛,2006(4):14-20.

[43]宋靓珺,杨玲,彭希哲.中国老年人隔代照料与健康后果的实证研究及政策思考 [J].人口学刊,2020(1):55-69.

[44]MA S,WEN F. Who coresides with parents? an analysis based on sibling comparative advantage [J].Demography,2016,53(3):623-647.

[45]公茗,徐飛,林文浩,魏梦妍,周建芳.家庭照料人员模式对老年人身心健康影响研究 [J].中国老年保健医学,2020(4):79-82.

[46]张翼.中国老年人口的家庭居住、健康与照料安排——第六次人口普查数据分析 [J].江苏社会科学,2013(1):57-65.

[47]顾大男.中国老年人健康累计赤字指数及其效度分析 [J].人口与经济,2009(5):52-57.

[责任编辑 方 志]