全程输血质量管理在血液标本2 次血型鉴定结果不一致中的应用研究

2021-12-08徐应芳许广芳谭建玲

徐应芳,黄 洁,肖 成,李 江,李 薇,许广芳,谭建玲

(昆明医科大学第二附属医院输血科,云南 昆明 650101)

临床输血涉及多个环节和部门,任何疏漏都可能造成严重的医疗事故,同时临床医生又几乎完全依赖输血前检测结果的正确性来进行判断[1]。为保证输血的安全,如何加强输血前质量管理是输血科工作重点。2012 年以来昆明医科大学第二附属医院实现临床输血信息化管理,实施输血患者双标本制度,及时发现患者血型或标本错误,有效保障了临床用血安全。2018 年开始实施“全程输血质量管理”,加强临床输血相关知识的培训。但在部分基层医院,仍未意识到实施输血患者双标本制度及输血全程信息化闭环管理的重要性,存在巨大安全隐患。本文对2015 年1 月至2020 年12 月昆明医科大学第二附属医院在开展“全程输血质量管理”前后输血科记录的46 例血液标本2 次血型鉴定结果不一致情况进行调查分析,旨在为提高输血安全及质量管理水平提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 标本来源2015 年1 月至2020 年12 月昆明医科大学第二附属医院住院与门诊申请血型及拟输血患者检测标本,共120 023 例,所用标本用Na2EDTA 抗凝管抽取3 mL。标本均经患者知情同意并通过伦理委员会审核。

1.1.2 试剂抗-A、抗-B、试剂红细胞均由长春博德生物技术有限公司提供。ABO/Rh 血型检测卡由Diagnostic Grifols.S.A 提供。

1.1.3 主要仪器WADIANABXT 及ERYTRA 全自动血型仪。

1.1.4 输血管理系统北京东华软件信息管理系统(包括医生工作模块、护士执行模块及输血科信息管理模块),对所比较数据使用SPSS23.0 软件进行统计处理。

1.2 方法

1.2.1 分组昆明医科大学第二附属医院开展“全程输血质量管理”前3 a(2015 年1 月至2017 年12 月)血液标本2 次血型鉴定结果不一致作为对照组,开展“全程输血质量管理”后3 a(2018 年1 月至2020 年12 月)血液标本2 次血型鉴定结果不一致作为观察组。

1.2.2 全程输血质量管理的构建通过医院信息管理系统(HIS)与输血科信息管理系统(LIS)、护理信息管理系统的整合,对血液标本采集与送检、输血科血液发放与接收、血液输注核对等全程实施信息化闭环管理。

1.2.3 患者标本采集昆明医科大学第二附属医院住院与门诊申请输血和手术备血患者按规定采集2 次血液标本送输血科检测。

1.2.4 患者初次血型鉴定核对、签收并电脑扫描接收血液标本,全自动血型分析仪进行ABO 血型正反定型及RhD 血型鉴定,检测结果自动通过LIS 系统传输,同时建立患者血型档案。

1.2.5 2 次血型鉴定申请治疗输血或手术备血患者再次采集血液标本,进行ABO、RhD 血型定型,检测结果与既往血型比对,发现不一致,立即查找原因并登记。有少部分患者是因本次血型鉴定结果与信息系统中历史血型鉴定结果不符后再次抽标本复查。

1.3 统计学处理

用Excel 建立数据库,数据采用百分比表述。通过SPSS21.0 软件系统进行数据处理,χ2检验,进行描述性统计分析和差异性分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

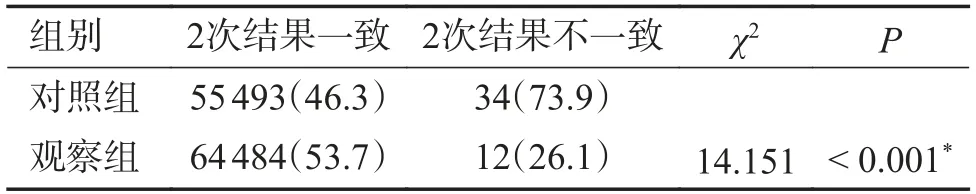

对2015 年1 月 至2017 年12 月 共55 527 例行2 次血型鉴定样本进行分析,结果不一致的有34 例,占0.061%(34/55 527)。对2018 年1 月至2020 年12 月共64 496 例行2 次血型鉴定样本进行分析,结果不一致的有12 例,占0.019%(12/64496),2 组相比,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2 次血型鉴定结果不一致的总数比较[n(%)]Tab.1 Comparison of the total number of inconsistent blood group identification results [n(%)]

在2015 年至2017 年期间,导致2 次血型鉴定结果不一致的失误操作类型主要是患者身份识别错误,共25 例(73.5%),其中有14 例(41.2%)是由于护理人员集中采集多位患者血液标本,导致患者身份识别错误所致。而在2018 年至2020年期间,其失误操作类型9 例(75.0%)主要由原来的患者身份识别错误转变为患者借用他人医保卡信息,见表2。

表2 导致2 次血型鉴定结果不一致的失误操作类型分布[n(%)]Tab.2 Distribution of misoperation types that led to the inconsistent results of the 2 blood group identifications [n(%)]

在2015 年到2017 年期间导致2 次血型鉴定结果不一致的责任人以护士为主,20 例(58.8%)。而在2018 年至2020 年期间,导致2 次血型鉴定结果不一致的责任人以患者为主,9 例(75.0%),责任人为护士仅3 例(25.0%),见表3。

表3 导致2 次血型鉴定结果不一致的责任人分布[n(%)]Tab.3 Distribution of persons responsible for the inconsistent results of the 2 blood group identifications [n(%)]

在2015 年到2017 年期间导致2 次血型鉴定结果不一致的发现环节主要在交叉配血复查血型时,25 例(73.5%)。在2018 年至2020 年期间导致2 次血型鉴定结果不一致的发现环节主要在于原始结果记录不符10 例(83.3%),其中9 例是患者套用他人信息住院,导致结果不一致所致,占90.0%(9/10),见表4。

表4 2 次血型鉴定结果不一致的发现环节分布[n(%)]Tab.4 Distribution of discovery links with the inconsistent results of 2 blood group identifications [n(%)]

3 讨论

在所有的临床治疗过程中都可能出现错误,其中输血是最常见的高危操作之一。由于输血错误可能导致严重并发症,被列为严重的医疗事故。如何有效地降低和避免错误的发生,是本次调查的重点。

在本次调查分析中共有46 例2 次血型鉴定结果不一致情况,占2 次血型鉴定总例数的0.038%,远远低于2009 年Lippi’s 研究[2]报道的一般实验室样本的识别错误率约为1%。原因可能是随着信息化建设与全自动仪器的使用,大大降低了人为差错发生的可能。另外,血型鉴定患者并非均需交叉配血,部分患者未进行血型复检有关,同时也存在未记录的现象。因此,实际错误率应远大于该统计结果。由此可见此类错误的发生,增加了输血潜在风险,后果严重,不容小觑。

在2015 年至2017 年期间,导致2 次血型鉴定结果不一致的失误操作类型主要是患者身份识别错误,是由于护理人员集中采集多位患者血液标本,导致患者身份识别错误所致。需强调的是,在14 例护理人员集中采集多位患者血液标本发生错误的调查中发现,有8 例是在集中采集时2 个患者身份相互识别错误同时采错,说明一旦发生标本错误,很可能涉及不止一位患者,有可能引发输血安全事件,存在巨大安全隐患。患者身份的正确识别,直接关系到标本采集是否正确,在采集过程中至少标识两项或以上身份信息来识别患者以杜绝此类事件发生。2 例(5.9%)失误操作是由于采血后未及时在床旁粘贴条码,导致条码粘贴错误所致。说明直接床旁标识标本可减低WBIT 的发生率。表2 中的前3 项错误均为人为误差,合计32 例(94%),是由于未严格按照相关制度和操作规程执行导致,这与Ibojie[3]指出的,输血错误95%是由于与标准指南的依从性差导致相一致。表2 中提到的未知错误1 例,经临床医护人员调查,由于2 次血型鉴定时间间隔较长,护士采集标本登记存在代签行为,现已无法追溯到该标本错误原因。而在2018 年至2020 年期间,导致2 次血型鉴定结果不一致的失误操作类型9例(75.0%)主要由原来的患者身份识别错误转变为患者借用他人医保卡信息,说明采用信息痕迹比对管理,可有效发现患者借用他人信息住院治疗的现象,进一步提醒在办理患者入院相关手续时,必须严格核查患者的相关信息,减少此类事件的再次发生。从法律角度看,医保卡外借属于骗保违法行为,现实中,不乏将社保卡借给他人住院报销的行为。通过实施“全程质量管理”及时发现问题,发生同类事件积极劝导、警示患者,避免违法行为的发生。同时说明实施“全程输血质量管理”后患者身份识别错误、条码粘贴错误等医护人为原因错误的大大降低。

在2015 年至2017 年期间导致2 次血型鉴定结果不一致的责任人以护士为主,这与采血者以护士为主有关。其还可能跟医院患者人数增加,工作量大,责任人相关制度和操作规程的依从性较差,临床培训不到位等有关,另外护理部对相关人员监管不严,且未对发生差错引起足够重视也导致了类似事件的重复发生。本次调查分析中责任人为医学实习生有7 例(20.6%),也占较大比例,主要因为采血者刚刚接触临床,对患者标本采集程序不熟悉,发生差错的几率增加,导致WBIT 事件高发[4]。另外输血科检验技师为责任人的错误有5 例(14.7%),均是由于机器及网络系统故障,人为填写检测结果导致。可见输血科信息化和自动化管理,可极大减少输血过程中出现的人为差错,提高了输血安全性。其中还有2 例(5.9%)责任人为卫生工勤人员,均是由于当班护士工作繁忙,请其代为处理,导致标本错误。这与卫生工勤人员虽经过培训,但临床经验不足,责任安全意识缺乏有关,同时也与临床护士配比不足有关。而在2018 年至2020 年期间,导致2次血型鉴定结果不一致的责任人以患者为主,说明实施“全程输血质量管理”后护士通过学习不断提高安全意识,优化流程,可有效降低错误发生的几率。

在2015 年至2017 年期间导致2 次血型鉴定结果不一致的发现环节主要在交叉配血复查血型时。正常情况下,患者血型检测结果与交叉配血复查血型结果是一致的,但当出现操作失误时,有可能出现2 次血型结果不一致现象。出现该情况必须立即查找原因,确定患者血型和交叉配血标本准确无误后方可进行后续检测。本次调查分析中与原始记录不符6 例(17.6%)、与父母血型遗传规律不符3 例(8.8%),均是因输血管理系统中记录了患者原始血型结果,再次检测结果与原始结果比对不一致发现。在2018 年至2020 年期间导致2 次血型鉴定结果不一致的发现环节主要在于原始结果记录不符10 例(83.3%),其中9 例是患者套用他人医保卡信息住院,导致结果不一致所致,占90.0%(9/10),进一步说明,现代信息化技术管理不但可有效降低输血风险,同时还能有效预防和发现套用他人医保卡信息入院的情况发生。

在本次调查中,有1 例血型2 次入院与历史入院检测结果不一致,在启动调查追踪程序后发现其在第一次入院血型鉴定后已输注过血浆,再次入院后血型鉴定结果与第一次不符,经调查,确定为第一次血型和配血标本均由同一护士同时采集,且患者识别错误造成,所幸为相容性输注,未造成严重后果,但教训十分深刻。所以同一患者血型和交叉配血标本实施2 份血液标本检测结果比对的安全措施[5]是非常必要的。

综上所述,导致2 次血型鉴定结果不一致以人为因素为主,在实施“全程输血质量管理”初期,患者身份识别错误是主要原因,主要责任人为护士。而在全面实施“全程输血质量管理”后患者借用他人医保卡信息是主要原因,主要责任人为患者,说明“全程输血质量管理”可有效防止医护人员发生错误的几率,有效降低输血风险,同时还能有效预防和发现套用他人医保卡信息入院的情况发生。本次调查分析还说明输血的每一个环节都存在着潜在的风险,如患者识别错误、血型鉴定错误、交叉配血错误等。输血治疗不仅需关注血液输注的实际情况,还需关注标签,采样,患者识别以及可能引起输血过程中错误的其他相关因素,包括缺乏标准程序、工作量大、输血护理人员短缺以及输液过程中可能出现的误解等[6]。

针对该现象,加强“全程输血质量管理”措施包括:(1)工作中通过PDCA 循环,不断健全和完善各种规章制度,操作规程和质量标准,并组织实施;(2)医生、护士和工作人员定期组织关于输血实践中相关危害、预防、安全和遵守技术准则的培训;(3)严格执行血型、配血标本1 次只能采集1 名患者且双人核对双人签名,采集完毕在患者床旁核对无误再送检,确保标本和患者的一致性,防止患者识别和标本标识错误发生[7]。同一患者血型和交叉配血标本实施2 份血液标本检测结果比对的安全措施;(4)输血科工作人员应经过专业培训,独立上岗前必须通过能力评估且考核合格[8]。严把标本接收环节,对有疑问或不合格标本一律拒收,同时查找原因,可有效监控标本的采集过程[4];(5)加强实习生的管理和培训,让其充分掌握理论知识的同时,培养其动手能力,带教老师在适当放手的同时严把质量关;(6)加强全面质量管理。护理部和医务部针对每次差错进行总结分析,提出护理预警及整改措施,并通报至全院,提高全体医护人员的安全责任意识,并充分发挥临床输血管理委员会的职能,实行责任追究制度,定期召开输血管理委员会,在每季度的输血管理委员会上将差错情况予以通报,责令相关责任科室拿出整改措施;(7)加强医院智慧型信息系统的建设,通过HIS 与输血科信息管理系统的整合,实现输血科-医生-护士的无缝连接[9]。在输血安全质量管理中科学应用失效模式与效应分析(failure mode and effects analysis,FMEA)法可及时发现风险因素,进而梳理并完善整个流程,促使工作质量有效提升[10−12]。通过以上措施,严把输血前质量,有效减低输血风险,提高输血的安全性和可靠性,同时也提示医务工作人员实施输血患者双标本制度(二次血型复核[13−15])及输血全程信息化闭环管理的重要性。