科技型中小企业创新活力的影响因素分析

2021-12-06陈敏灵谢小艳

陈敏灵 谢小艳

摘 要:科技型中小企业是技术创新的重要力量,提升科技型中小企业创新活力对实施创新驱动发展战略、加快建设创新型国家至关重要。基于科技型中小企业、创新活力的相关理论,通过理论分析和问卷调查,对科技型中小企业创新活力的内涵进行剖析界定,提取创新活力的主要影响因素并进行检验。结论表明:科技型中小企业创新活力的主要影响因素为企业资源的整合运用、组织创新及盈利能力、组织制度及文化、企业网络与社会环境。管理者应对整合运用网络中的各种资源,提升创新创造能力,激发企业创新活力,促进科技型中小企业持续健康发展。

关键词:科技型中小企业;创新活力;影响因素

中图分类号:F 272.9

文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2021)06-0607-09

The Influencing Factors of Innovation Vitality of Small and Medium-sized Technological Enterprises

CHEN Minling,XIE Xiaoyan

(School of Economics and Management,Xian Shiyou University,Xian 710065,China)

Abstract:Technology-based SMEs are an important force of technological innovation.The improvement of enterprise innovation vitality is very important to the innovation-driven development strategy and the construction of an innovative country.Combining the relevant theories of technology-based SMEs and innovation vitality,through literature review and questionnaire surveys,the connotation of technology-based SMEs innovation vitality is analyzed and defined.And the main factors that influence the innovation vitality of Technology-based SMEs are extracted by empirical measurement,and the factor model is validated.The results show that the integrated use of corporate resources,organizational innovation and profitability,organizational system and culture,corporate network and social service environment are the main factors affecting the innovation vitality of high-tech SMEs.Managers should integrate and use various resources in the network to enhance innovation and creativity,stimulate corporate innovation vitality,and promote the sustainable and healthy development of high-tech small and medium-sized enterprises.

Key words:technology-based SMEs;innovation vitality;influencing factors

0 引言

科技型中小企业在自主研发、创新成果转化、提高技术能力等方面具有不可替代的优势,是推动科技与区域产业深度融合的重要主体,也是构建双循环新发展格局的关键力量。然而,科技型中小企业自身由于存在体量小、轻资产等“先天不足”,导致其发展过程中存在研发能力弱、融资难度大、风险承受能力低等诸多问题和挑战[1-2],严重制约企业创新活力的提升。创新活力是企业创新发展的必要条件,创新创造能力的提升、核心竞争力的增强、创新更新能力的保持都与企业创新活力紧密相关。如何破除这些困难,激发企业创新活力,也是巩固创新发展成果、全面深化科技体制改革的施政着力点。

然而,目前仅有少部分学者关注到了创新活力的研究,主要体现在创新活力的内涵概念、影响因素及评价体系的构建,如:部分学者结合自身研究方向提出企业技术创新活力[3-4]、地区创新活力、城市创新活力[5]、学科创新活力[6]等概念;郑烨等认为创新活力与区域创新绩效呈正相关关系[7],丰红星[8]则构建了新疆民营企业的创新活力评价体系。而目前最为相近的创新能力研究则形成了以创新能力的内涵研究[9-10]、影响因素分析[11-12]、评价体系构建、提升路径研究[13]等较为成熟的系统的研究体系。但目前的研究以文词分析为主,大多停留在政府文件、媒體报道等表面形式,理论和实证研究较为不足,尚未进一步深入揭示创新活力的内涵及内在规律。因此,文中基于创新活力的内涵特征,对科技型中小企业创新活力的影响因素及形成机理进行分析,从而廊清科技型中小企业创新活力形成的内在规律。基于此,文中从概念辨析、影响因素分析、主因素提取切入。首先,通过文献梳理,对创新活力和创新能力进行比较分析,明确科技型中小企业创新活力内涵;其次,对创新活力的相关影响因素进行总结,并结合专家访谈、问卷调查进行实证,提取主要影响因素;最后进行验证并提出政策建议。

1 创新活力的内涵

1.1 有关概念的定义

创新是科技型企业立足发展的关键,是企业创新生命力持续的源头,是立足壮大的突破口。学者认为,部分企业由于技术发展的变革、企业状态的变化、市场风险的增大而选择安于现状或者排斥高难度的创新活动,学者们认为这种选择低端技术创新模式的行为是企业“创新惰性”的表现[14],对高端技术创新模式的倾向则是创新活力的积极表现,并通过技术专利等相关指标得到体现[15]。那么究竟什么是“活力”?“创新活力”?不同研究角度下给出的解释不尽相同。“活力”是事物自我维持和发展的能力,是“生存力”与“持久力”的统一。如卫兴华[15]认为企业活力是企业在追求独立目标的过程中增强自我转变和自我发展的能力。李维安等[16]认为企业生命力是企业生存、发展和再生的能力,是企業生命机能强弱的综合体现。部分学者则认为活力是人作为主体的对自我追求的渴望、状态和实现程度的体现,而创新活力是人作为创新主体,为实现创新目标的根本要求[17]。根据技术创新的动态特征,苏越良[3]指出企业技术创新活力也是企业技术创新的积极程度,并以投入、研发、制造、营销、管理为一级指标构建相应的动态评价方法;CHOUYONG[18]从企业的创新意识、创新资源、创新管理、创新技能活力4个方面对创新活力进行测量;郑烨等[7]支持苏越良的观点并通过实证发现企业创新活力与区域创新绩效呈正相关关系;借鉴城市经济活力概念,许时泽[5]认为城市创新活力是城市在创新活动中体现的能力和潜力;林炳华[4]则认为创新活力是一种积极的选择趋向。综合现有的研究文献来看,创新活力是不同事物活跃程度的体现,而生存力、成长力、可持续性则是衡量创新主体活力的关键标准[19]。

1.2 创新活力与创新能力

大多对科技型中小企业的创新研究集中在创新能力方面,往往忽略了科技型中小企业的创新活力。而创新能力反映企业的当下能力,具有及时性和绝对性,而科技型企业的创新特性则决定了创新活力在其发展过程中的关键作用。目前,对科技型中小企业的创新活力研究大多集中于理论探索,对其影响因素和评价研究尚未形成统一的观点。如,迟冬梅[20]则从官员更替、互联网应用角度分析两者对小微企业创新活力的影响;邵汝军[21]从企业的管理、资产、绩效、环境、人力等创新要素构建评价模型。

早在1982年,国外学者DAHLMAN和WESTPHAL等[22]人就沿用技术创新的概念对创新能力进行了初步的定义,认为创新能力是企业通过“知觉-反应”过程对内外部知识进行更新的动态过程。国内学者魏江和寒午[23]则指出广义的创新能力是企业内部各要素创新能力的总和,狭义上一般指企业的技术创新能力。总体而言,无论是在概念的界定、影响因素的分析[24-25]以及评价体系的构建[26-27]等方面,创新能力的相关研究都要比创新活力早且成熟得多,研究成果更为丰富。创新活力与创新能力相关,但又与之不同。就差异性而言,能力聚焦于企业内部,是特定环境下企业技术成长的体现,注重企业创新技术的高低结果;活力强调企业受外部环境的影响,它影响着企业创新活动的萌芽、发展、成熟,甚至能力形成之后仍将进一步受环境制约,强调的是企业积极发展的倾向和向上突破的生命力,是动态变化的。如方创琳[29]认为城市创新能力主要指城市将技术、知识等各种科技创新要素转化为城市生产力的能力,包含了创新相关的配套制度政策等因素,重点关注城市的创新资源要素配置及创新成果的绩效状况,而城市创新活力的关注焦点在于对城市创新活动的支持程度,以此反映城市在创新活动发展过程中的能力和潜力。戴宏[30]认为科技人员的创新能力是认知能力(知识储备)和实践能力(知识应用)的统一,而创新活力是在知识储备与应用过程中主动追求和维持创新的生动表现。

当然,不排除部分拥有较高创新活力的企业由于发展基础薄弱、企业素质较低等问题而无法体现出较高的创新能力等现象。就统一性而言,活力和能力都受到企业内外部环境约束的影响,且两者之间又是互相补充、相互作用的。能力是活力得以展现的基础,活力又是促使能力得到释放的催化剂。科技型企业发展平稳后,为谋求后续的发展必将开启新的创新道路,但考虑到市场风险、融资环境等问题,有的企业会避免选择高端的创新模式而转向低端模式的创新,维持低成本的竞争方式,从而导致企业的发展丧失活性,产业聚集模式下这种危害呈指数式扩散。因此,创新活力是培养和提高企业技术创新能力、构建创新系统的根本动力。文中认为,科技型中小企业的创新活力是企业创新发展过程中,受内、外部环境影响,整合人、财、物等资源,在自身技术创新模式或发展方向上坚持积极创新、选择突破的发展状态。这种积极的状态是科技型中小企业发展潜力的体现,也是促进企业实现可持续发展的重要动力。且创新能力与创新活力两者在本质上是不同的,主要集中于2个方面。

1)两者均受企业创新环境的影响,但创新能力强调企业的内部因素,而创新活力则更偏向于创新创业政策等制度性因素的影响。

2)创新活力在企业创新能力发展的时期和创新能力转换完成之后都有影响,且影响范围更广、涉及层次更深。创新活力对企业人才发展、企氛围等都有影响,涉及企业的各个层面和阶段,但创新能力主要集中在企业的技术创新部分,范围较小。

2 科技型中小企业创新活力的影响因素理论分析

科技型中小企业处于一个开放的市场环境中,受到多种多样开放的因素影响。企业创新活力的形成和发展受到创新要素投入的数量与质量、创新主体内部各要素的相互作用情况、区域的政治经济环境等多方来源的影响。通过对国内外相关文献分析,发现对科技型中小企业创新的影响因素研究具有多视角、多维度、多层次的特点,将其概括为内部和外部环境因素。

2.1 内在影响因素从企业的内部视角出发,创新活力主要受企业内部资源、企业的技术创新能力、企业文化、组织制度、创新知识发展状况等方面的影响。资源是企业创新的基础和前提。“科技创新,以人为本”,人才是知识创造的源泉,是运用调配企业资源的主体,是最活跃最具创造性的资源。创新人才的引进、培育和运行机制的实施也与企业创新活力的提升紧密相关。企业的任何活动都不能资金支持而独立运行,科技型企业对科研经费的管理和资金的获取能力对创新活动的推进极为重要[31]。企业研发水平对企业的竞争力和科技市场的发展均有影响[32]。企业家的实践经验、知识的完成、凝聚力和社会网络对中小企业的活力具有积极作用[33]。且创新能力高的管理者更有可能通过一系列管理制度的改革实施,积极推动企业内部各创新主体共同发力,为企业的发展保驾护航。现代经济增长理论认为,企业技术创新是促进国家和地区经济稳定增长的重要动力,也是造成地区经济差异的重要因素[34]。技术创新能力不足会阻碍限制企业创新活力,而创造性思维和创新动机对提高个体创新产出、激发企业家创新活力、保持组织竞争优势具有显著的促进作用[35]。张华和张庆林[36]就指出创新意识水平高的企业研发投入大,更有可能研发出新技术和新产品,企业的创新绩效也会随之提升。企业的生命周期理论认为,创新活力由企业内部的控制“力量”和“灵活”力量的权变组合而成,而企业文化在这场力量对比中起到了关键作用[37]。企业文化所关注的企业家和创新群体之间、团队之间的相互协作对创新环境的营造至关重要。企业的创新活力与灵敏度呈正向关系,企业文化所具有的与时俱进、持续更新的动态特征有助于营造宽松的创新氛围,激发员工潜能,创造更多高知识性、高技术含量的新产品[38]。完善的组织治理结构及其运行状况是企业存续的载体依托和组织保证。对科技型中小企业而言,创新活动的顺利展开与该活动所需资源的无边界管理密切相关,如创新激励制度是否完善直接影响企业的人才引进状况,企业创新模式又会影响创新要素的投入、企业的风险程度。科技型中小企业是集知识、信息、技术密集度较高的企业。知识不仅是科研人员生存和发展的关键资源,也是科技型企业持续创新创造的活力源泉。创造、积累和应用创新知识的能力在持续的技术竞争中起着决定性作用。知识经济以及科学技术的迅猛发展,涌现出各种信息网络资源,如何整合吸收形成独有的知识产权,并将其转化为稀缺性资源或高端技术,对增强企业创新绩效极为重要。杨立生和陈倩则认为应从知识积累的宽度、深度、同质、多元4个方面入手,保证企业在知识存量方面的均衡,提高企业的新产品绩效[39]。

2.2 外在影响因素外部影响因素主要包括所在产业的发展状况和所处的经济政治环境。如政府的政策法规、市场及融资环境、社会科技环境、网络交往等方面。政府在创新政策的制定实施、技术创新环境的构建、区域创新文化的培育等方面具有不可替代的作用。大多初创期科技型企业面临紧张的生产发展压力,此时急需政府根据区域科技发展情况制定具有可操作性、前瞻性、多元化的科技政策改善企业发展环境。只有形成政策组合拳,为创新发展提供良好的平台环境,才能推动产业与技术的融合创新。融资环境关系到创新活动所需的人力、资金、物质等供应。传统的金融机构对抵押物少、发展能力薄弱的科技型企业具有较高的融资要求,融资问题难以解决,缺乏稳定的资金支持,创新活动举步维艰。公平的市场竞争也有助于加速企业创新进程,使企业关注不同产品的市场效应,加强产品的技术创新意识。创新基础设施完备的科技环境有助于企业熟悉市场情况,做出正确的决策判断。科技孵化园、中介服务机构、大学科技园区等的建立使得各种创新信息资源在政府、社会、企业、高校之间充分流动,有助于知识技术的扩散传播,提升知识积累与运用。建设完善的服务平台不但能吸引多样化的科技型中小企业入驻,对企业知识产权的申报管理、规范知识产权市场也有极大助力。依托社会服务体系融入区域创新网络,有助于促进企业知识的积累运用、共享基础设施、降低创新风险,改善企业的生存与成长能力[40]。企业所处的区域网络环境为各市场主体之间的交流合作提供了良好的发展基础。不同企业之间的资源重组、基础设施的交换运用、企业合作可以增强企业抗风险能力。可以引进技术创新人才,增强人才储备,院校也可以加强相关课题的开发性和应用性研究,加强“知识技术+创新人才”双向流动模式,实现知识基础和技术实践的对接耦合。打破传统发展模式的限制,寻求企业之间的互补发展,充分运用区域各创新主体的优势,提升综合创新能力,达到合作共赢。综合而言,目前的研究焦点仍集中在創新能力的理论分析和经验研究上,实证研究较为缺乏,在愈加激烈的发展背景下,科技型中小企业的创新活力是否也会受到这些因素的影响,结论尚未明确。尽管学术界对创新活力的研究相对分散,尚未形成统一的观点,但通过梳理和总结相关文献发现,学者们存在一些共性观点,如他们认为企业的科技人才、组织管理、资金投入、技术能力、法律法规、市场环境等因素对企业创新活力产生不同程度的影响,这些梳理分析也为后期的访谈调研提供一定的理论依据。

3 数据分析与实证

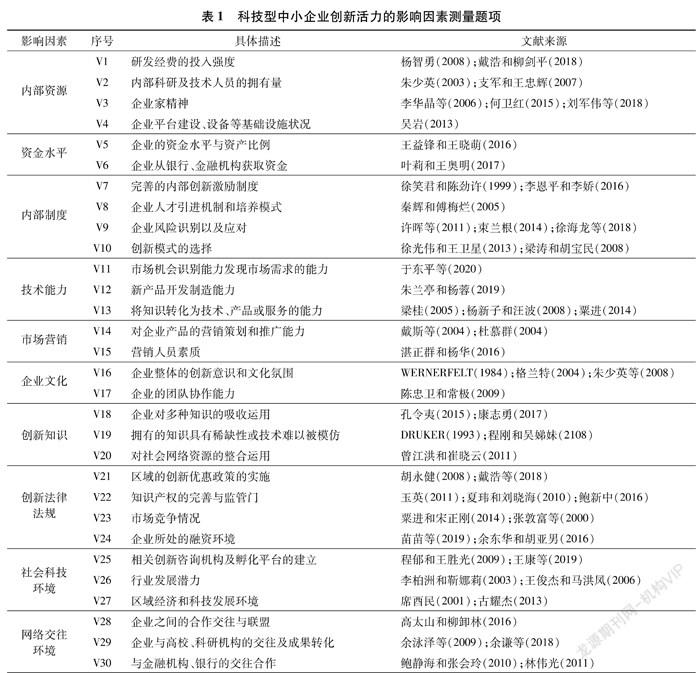

3.1 问卷设计通过对科技型中小企业创新研究的相关文献进行整理分析,形成相应的影响因素基本分析表和访谈提纲,进而邀请西安高新园区科技型中小企业的相关管理及技术人员进行访谈。在此基础上反复推敲,整合形成测量科技型中小企业创新活力影响因素的31个题项(见表1)。其中,内部因素主要包含内部资源、资金水平、内部制度、技术能力、市场营销、企业文化、创新知识7个方面,外部环境因素包含创新法律法规、社会科技环境、网络交往环境3个方面。问卷采用Likert 7级量表(7表示“非常重要”)进行打分。

文章在专家访谈基础上采取问卷调查方法收集数据。考虑到样本数据的可靠性,主要从2个方面考虑调研对象:①调研企业均是成立2年以上,且均已进入陕西省科技型中小企业信息库;②主要调查对象为中高层管理者、相关技术人员。正式调研前,对课题组内在科技型企业工作的50位MBA学员进行预调研。结果表明,量表的KMO值为0.749,Bartlett值为738.387,显著性水平p<0.01,验证结果良好,且各题项的因子载荷均在0.4以上,具有良好的结构效应,表明问卷可行。通过筛选和邀请最终向15家科技型中小企业发放300份问卷,收回276份,并根据年龄、最高学历、工作年限3个基本逻辑问题对问卷进行筛选剔除,最终得到有效问卷248份,有效率为89.86%。其中,样本的基本描述性统计见表2。

3.2 探索性因子分析

3.2.1 因子分析探索性因子分析指对样本数据进行统计分析,将多数变量简练成几个具有代表性的因素层来解释数据的总变异量,也可以通过排列组合构建新的假设研究。简而言之,就是用主成分法提取共同因素,选择特征值大于1的公因子,用最大方差法对公因子进行正交旋转,保留累计贡献率和因子负荷量均大于0.5的题目。

1)信度检验。因子分析前需要对数据检验,以确保分析结果的可靠性。首先采用克朗巴赫系数和修正的项目总分相关系数(CITC)来检查各题项上的一致性程度。运用SPSS 25.0对问卷的整体及各维度进行克朗巴赫系数信度检验。结果表明,除题项V9(0.315)、V17(0.362)、V18(0.417),其它各题项与其他题项总分的相关程度均在0.5以上,且删除3项指标后其克朗巴赫系数数值呈上升变化,因此这3个题项删除,此时10个维度的克朗巴赫系数均值均大于0.7,表明剔除该题项后变量内部一致性符合要求。

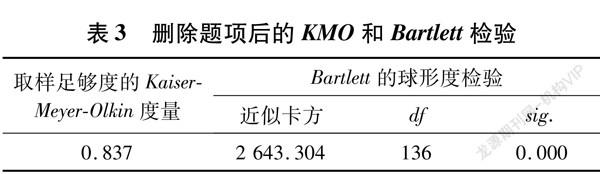

2)效度检验。在信度检验数据的基础上,对数据进行KOM和Bartlett球形检验,结果符合标准要求则可以进行进一步的分析。在因子分析过程中,经过多次分析,剔除不符合要求的题项5个:V5、V15、V26、V28、V30。对删除后的22个题项再次检验(结果见表3)。其中,KMO值为0.837,Bartlett球形检验显著水平为0.000,表明该数据整体适合因子分析。

通过分析提取出4个公因子,且累积解释方差为75.640%(见表4),能解释观测变量的大部分结构。为进一步明确各主因素的含义,对提取的4个因子进行方差最大化旋转,得到22个题项的因子载荷矩阵及相应的因子归类结果(见表5)。检验表明,筛选后的22个问题都满足结构效度检验要求,因子归类基本合理,可以认为这4个主成分因子即为科技型中小企业创新活力的主要影响因素。

3.2.2 因子命名由表5,对因子分析结果进行整理分析并将提取出的4个主要因素命名为资源的整合运用、制造及盈利能力、组织制度及文化、企业网络与社会服务环境。1)企业资源的整合运用。企业的创新创造和盈利离不开内部的资源基础。不仅包括企业自身的资产水平还应重点关注科技人才、知识积累、平台建设、经费投入、网络信息资源以及企业家的创新精神。不同企业的资源禀赋不同,稀缺性和价值性的资源拥有量会对企业的创新基础、网络位置产生重要影响。经典理论认为,企业创新活力是创新投入的绩效表现。只有充分掌握和运用核心要素,企业的创新活动才有基本保障。

2)企业制造及盈利能力。研发成果最终能否转化为生产力是科技型中小企业存续的基础。创新研发活动流程复杂、研发成果的不确定性等综合因素也大大地增强了企业的创新制造和盈利要求。市场的创新需求是技术创新的动力源泉,技术创新成果同时也催生新的市场需求,科技型中小企业不仅仅需要极高端的技术,发现和识别创新需求更为重要。同时,充足的资金、良好的生产制造能力、完备的营销推广能力有利于提升市场转化率和企业绩效。

3)组织制度及文化。完善的内部创新激励机制,不仅是企业自我完善的一部分,也是企业鼓励员工不断创新的动力机制。由于在创新成果转化、资金获取、防范风险等方面存在先天不足,难以平衡创新成本及风险,进而影响企业创新模式的选择。企业整体的创新意识、企业文化也会影响企业创新活力。

4)企业网络与社会服务环境。企业所处的网络位置如何、融资环境如何、产业聚集状况、知识产权的制度是否完善、相关机构的建立与交往情况、区域优惠政策等都会对企业发展造成影响,这些要素对于大多数初创期和技术发展期企业的发展极为重要。完善的法律法规有助于保持良好的市场秩序,激发各要素资源充分流动,为企业发展蓝图释放新鲜空气。

3.3 验证性因子分析基于上述的探索性因子分析,采用Amos 26软件对提出的影响因素的拟合度进行验证,得到标准化系数的结构模型图,如图1所示。并选取常用的拟合指数进行分析,结果见表6。由模型匹配度指标表可知各指数均处于良好状态,符合判断标准,表示本模型拟合情况良好。

由图1中主因素之间及因子之间的负荷系数可看出模型的拟合情况较好,该影响因素模型具有一定的支撑说明作用。具体而言,因子1和因子2之间的系数为0.74,表明企业资源的整合运用和企业制造盈利之间存在较强的作用关系。资源有效整合和运用有助于提升科技型中小企业的创新效率和质量,使得资源运用最大化。因子4和因子1之间的系数为0.43,和因子2之间的系数为0.51,表明企业所处的网络社会环境因素对企业的制造盈利、资源整合具有强的影响。建设创新型国家背景下,各地政府积极制定和落实科技创新政策,为区域内的科技企业提供了动力支持。区域经济得到发展,对区域的科技基础设施建设、信息资源流动、创新绩效的提升、激发创新活力产生了积极作用。可见,不同的企业在资源拥有量、企业绩效等方面各具优势,加强企业的多样化合作对实现资源的最大化利用至关重要。因子3与因子2、因子4之间的系数分别是0.37和0.34,这表明组织制度与企业制造及盈利、企业网络和社会环境之间存在一定程度的影响作用,虽然这种影响较小,但企业所处的网络环境对其制造盈利的提升作用是不可否认的。

4 结论与启示

4.1 主要结论文中基于创新管理理论,从创新活力的内涵、创新活力与创新能力的辨析等角度出发,明确创新活力内涵,在相关研究基础上整理创新活力相关的影响因素并通过实证检验提取出4个影响科技型中小企业创新活力的主要因素。具体结论如下。

1)文章结合“活力”、“企业活力”、“创新能力”等理论对科技型中小企业创新活力进行延展。我们认为,科技型中小企业的创新活力是科技型中小企业在“研发”和“创新”过程中受企业内外部环境的综合影响下持续完成企业目标过程中所呈现出来的一种积极的选择倾向或状态,是企业生命力、成长力和持久力的重要体现,是企业发展壮大的催化剂。这一结论丰富了创新活力的内涵。

2)从内部运营和外部环境出发,整理分析科技型中小企业的相关研究,并通过专家访谈,从企业内部资源、技术能力、资金水平、内部制度、创新知识、营销水平、企业文化、法律法规、社会科技环境、市场融资环境、网络交往等11个角度对创新活力的影响因素进行梳理。这一梳理划分与相关的企业管理研究相符,也为创新活力的评价研究奠定基础。

3)通过探索性因子分析得到影响科技型中小企业创新活力的4个主要影响因素,即资源的整合運用、制造盈利能力、组织制度及文化、企业网络与社会服务环境。并通过验证性因子分析对影响因素模型进行验证,结果表明科技型中小企业应注重内部的技术积累和外部环境的应变与适应相协调,提升企业的核心竞争力。

4.2 管理启示基于上述研究结论,可从如下方面着手提升科技型中小企业的创新活力。首先,科技型中小企业应重视各方资源的整合运用,构建高效专业的研发及管理团队。高水平的研发和管理人员是科技型中小企业的发展核心。因此,在人才资源的整合过程中应结合企业发展方向制定相应的人才配比制度,整合人才的引入、培养、激励等多项机制,构建一支结构合理、能力较强、潜力无穷的研发团队。并通过科学的激励制度和培养计划,为企业的可持续发展奠定坚实的基础。其次,企业应注重技术创新能力和技术成果转化水平的提升。技术成果的转化关系着企业的生存发展,由于科技型中小企业发展的风险性,科技型中小企业必须坚持创新与再创新、能力的提升与再提升。企业管理者一方面要注重加强危机意识教育,增强对环境的洞察力和适应力,建立相应的预警系统。一方面也要结合意识、行为、技术制度等层面进行调整,积极开辟企业创新道路,避免因“创新惰性”、核心技术不足等导致企业失去创新活力。最后,充分调动各创新主体的积极性,共建协同创新、共同发展的平台和生态创新系统,增强企业创新能力,提升企业整体创新活力。无论投资者、中小企业、金融机构、中介机构、高校以及科研单位,还是非营利性组织、政府,都是创新生态系统的重要组成部分,应促进外来优秀制度与技术不断融入创新系统中,实现优势互补,维持创新活力。同时加强各大高校、企业、科研机构、政府的相互交流与融合,重视创新平台的搭建、科研院所与政策之间的连接融合,推动科技研究成果进入企业合作验证,促进创新区域内技术的重大变革和技术性创新,对创新全过程进行不断更新。

参考文献:

[1]蔡苓.破解我国中小企业融资难问题研究——基于商业银行“投贷联动”视角的分析[J].上海经济研究,2016(03):83-95.

[2]胡川,王林江,张桂玲.分析师跟踪、内控有效性与科技型中小企业创新[J].科技进步与对策,2020,37(03):88-97.

[3]苏越良,徐禾芳.基于GM(1,1)的企业技术创新活力动态评价[J].科技进步与对策,2005,22(11):88-89.

[4]林炳华,赵鸿程.金融发展、创新活力与产业结构升级——基于系统GMM及门限效应的分析[J].福建论坛(人文社会科学版),2019(10):22-32.

[5]许时泽,杜德斌.上海与深圳城市创新活力比较研究[J].科技管理研究,2019,39(18):73-81.

[6]钱玲飞,杨建林,张莉.基于关键词分析的学科创新力比较——以情报学图书馆学为例[J].情报理论与实践,2011,34(01):117-120.

[7]郑烨,吴建南,张攀.简政放权、企业活力与企业创新绩效[J].科学学研究,2017,35(11):1737-1749.

[8]丰红星.新疆民营企业创新活力评价的实证研究[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2013,41(02):32-36.

[9]CONCEIO P,HEITOR M V,VIEIRA P S.Are environmental concerns drivers of innovation?Interpreting Portuguese innovation data to foster environmental foresight[J].Technological Forecasting and Social Change,2006,73(03):266-276.

[10]張军.企业创新活力测评指标体系初探[J].生产力研究,2004(05):159-161.

[11]冼国明,严兵.FDI对中国创新能力的溢出效应[J].世界经济,2005(10):18-25+80.

[12]蒋振宇,王宗军,潘文砚.开放度对创新能力作用的新路径:一个有调节的中介模型[J].管理评论,2019,31(10):85-98.

[13]邓恢金.坚持创新文化,激发创新活力[J].思想政治工作研究,2016(10):51-52.

[14]胡彬,万道侠.产业集聚如何影响制造业企业的技术创新模式——兼论企业“创新惰性”的形成原因[J].财经研究,2017,43(11):30-43.

[15]卫兴华,洪银兴,魏杰.论企业活力与企业行为约束[J].学术月刊,1986,(04):1-5+9.

[16]徐业坤,钱先航,李维安.政治不确定性、政治关联与民营企业投资——来自市委书记更替的证据[J].管理世界,2013(05):116-130.

[17]邓剑雄.论区域创新活力与区域创新系统优化[J].社会科学家,2011(04):55-58.

[18]DING Z Q,CHOUYONG C C,XIA W X.An empirical research on the relationship between enterprises:technology innovation vitality and performance[C]//International Conference on Management Science & Engineering.IEEE,2008.

[19]BISHWAS S K.Conceptualization of organization vitality based on strategic knowledge management[J].Global Journal of e-Business and Knowledge Management,2011,7(01):45-52.

[20]迟冬梅,张玉明,段升森.地方官员更替、互联网应用与小微企业创新活力[J].现代经济探讨,2018(10):8-15.

[21]胡斌,章仁俊,邵汝军.企业创新活力综合评价模型研究[J].科技进步与对策,2005(09):105-107.

[22]DAHLMAN C J,WESTPHAL L A,STEWART F,et al.Technological effort in industrial development:a survey in theeconomic of new technology in developing countries[M].London:Printer,1982.

[23]魏江,寒午.企业技术创新能力的界定及其与核心能力的关联[J].科研管理,1998(06):13-18.

[24]朱丽,柳卸林,刘超,等.高管社会资本、企业网络位置和创新能力——“声望”和“权力”的中介[J].科学学与科学技术管理,2017,38(06):94-109.

[25]唐娟莉,倪永良,张云燕.城市化、科教政策与技术创新能力——基于中国省级层面的实证分析[J].技术与创新管理,2021,42(02):144-153+161.

[26]甄峰,黄朝永,罗守贵.区域创新能力评价指标体系研究[J].科学管理研究,2000(06):7-10.

[27]徐立平,姜向荣,尹翀.企业创新能力评价指标体系研究[J].科研管理,2015,36(S1):122-126.

[28]陈忠谊,阮爱清.温州高新技术制造业企业创新能力评价[J].技术与创新管理,2020,41(01):12-17.

[29]方创琳.中国创新型城市建设的总体评估与瓶颈分析[J].城市发展研究,2013,20(05):90-97.

[30]戴宏.关于激发释放科技人员创新活力提升创新能力的思考[J].科协论坛,2016(04):13-15.

[31]梁富昌.优化经费管理体制机制激发科技创新活力——以中央级公益性科研单位为例[J].农业科研经济管理,2019(03).

[32]GLOET M,TERZIOVSKI M.Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance[J].Journal of Manufacturing Technology Management,2004,15(05):402-409.

[33]ZHANG F,MA X,YANG W,et al.An empirical study on the relationships between entrepreneur and SMEs vitality[C]//The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.Springer,Berlin,Heidelberg,2013:1443-1451.

[34]SCHUMPETER J.The theory of economic development[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1912.

[35]J JESUS S D,RUS C L,LENS W,et al.Intrinsic motivation and creativity related to product:A meta-analysis of the studies published between 1990 2010[J].Creativity Research Journal,2013,25(01):80-84.

[36]張华,张庆林.企业家创新意识与企业创新潜力研究[J].科技进步与对策,2011,28(14):87-92.

[37]丰红星.新疆民营企业创新活力评价的实证研究[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2013,41(02):32-36.

[38]SAVOLAINEN T,S HKKINEN.Trusted to lead:Trustworthiness and its impact on leadership[J].Technology Innovation Management Review,2011:52-56.

[39]杨立生,陈倩.知识积累、开放式创新与高技术企业新产品绩效研究[J].云南财经大学学报,2020,36(07):98-112.

[40]刘军,杨浩昌.产业聚集对制造业就业的影响及其地区差异——基于中国省级面板数据的实证分析[J].经济问题探索,2015(11):79-87.

(责任编辑:严 焱)

收稿日期:2021-05-06

基金项目:国家社会科学基金项目(15BGL021);教育部人文社会科学青年基金项目(18YJC630046);陕西省科技厅软科学项目(2021KRM052;2020KRM132);陕西省教育厅智库重点项目(20JT057);陕西省科技厅软科学项目(2018R076);陕西省教育厅专项科研计划项目(18JK0288);西安石油大学研究生创新与实践能力培养计划项目(YCS20112027)

作者简介:陈敏灵(1975—),男,重庆人,副教授,博士,主要从事风险投资与创业管理、创新管理及金融支持的研究工作。