新时期老年题材电影的类型构建、空间话语与镜像隐喻

2021-12-04朱旭辉宋子扬

朱旭辉 宋子扬

(天津工业大学人文学院,天津 300399)

电影《过韶关》中,霍猛导演从平实的视角讲述农村老人李福长千里探友的故事;哈斯朝鲁的电影《剃头匠》则讲述了北京胡同93岁剃头匠敬大爷几十年如一日给老主顾们剃头的故事。两位耄耋老人,一位是千里探友的执着,一位是始终如一的坚守,在平淡生活中传达出人生哲学中的共同主题:时间、生命、朴实、善良。正如有影评人在评论《剃头匠》时所说:“‘老’这个字眼,从来不会放过任何人。”是的,我们终究会在“老”去中感受时间的意义与生命的价值,也由此引出文中研究的主题:中国电影对老年人生活图景的主体构建。导演在创作中从特定类型的意义生成到空间话语的场域表述,从文化价值显现到不同镜像的媒介隐喻,在不同时期的老年题材电影类型构建中成为有着独特风格的电影形态,因其特定的镜像话语与类型表征有着自己独特的意义指引与审美内涵。

一、类型潜隐与意义生成

在中国电影的理论生成与意义构建中,对电影的类型研究成为国内外电影研究的重要领域。自从电影诞生以来,电影类型由初始时期的纪实电影不断地得到丰富和拓展,电影类型在历史变迁中不断地生成、迭代、更新,电影类型研究无形中成为电影研究中重要的文化现象。中国学者对电影类型的研究结合各自不同的知识体系、学科背景,探索适合中国的电影类型与电影理论。在中国电影商业化进程、市场进阶中,在新时代构建中国电影学派成为国家话语体系的背景下,中国电影类型植根于中国文化沃土,在中国文化产业发展与媒介融合中生成自己的话语体系与类型结构。电影类型基于中国电影的创作环境与生成背景,不同的历史时期都有代表所在社会文化特征的主流文化类型,也有主流文化之外的亚文化电影形态。因此,当下在构建中国特色话语理论与构建国家话语体系的时代背景下,对电影类型研判应该以一种更加开放、包容的心态,在研究主流文化电影形态的同时,应该展开对亚文化电影类型的研究与探索。不同于当下以商业和主流文化消费为主的科幻题材、爱情题材、玄幻题材、青年题材、战争题材、武侠题材等电影类型,老年题材电影从电影创作到理论研究,在商业化语境下处于较为边缘化地位,更多地潜隐于艺术电影、作者电影及中小成本电影之中,在艺术与商业的夹缝中求生存,成为不同时代电影文化场域中特定人物的指涉符号。

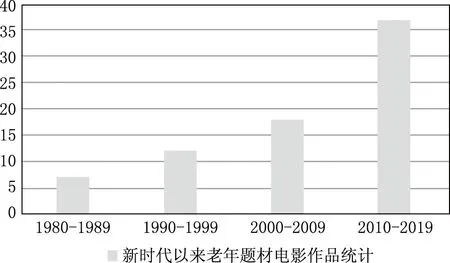

新时期以来,不同的导演从各自视角出发创作了系列以关注老年人生活为主题的电影,如改革开放初期李俊的《许茂和他的女儿们》(1981)、中叔皇的《月亮湾的风波》(1984)、张刚的《小大老传》(1987)、黄健中的《过年》(1991)、孙周的《心香》(1992)、宁瀛的《找乐》(1993)、吴天明的《变脸》(1996)、胡炳榴的《安居》(1999)、张扬的《洗澡》(1999);新世纪以来陈国星的《聊聊》(2001)、吴兵的《苦茶香》(2002)、马俪文的《我们俩》(2005)、哈斯朝鲁的《剃头匠》(2006)、王全安的《团圆》(2010)、王小帅的《闯入者》(2012)、张扬的《飞越老人院》(2012)、张涛的《喜丧》(2016)、邢健的《冬》(2016)、张跃平的《大寒》(2018)、霍猛的《过韶关》(2019)等老年题材电影(统计数量见作品统计表),都是不同代际的导演在不同语境下用电影特有的镜像语言实现对老年人生存境遇与生活境况的关怀与关注。无疑,这些不同时期创作的老年题材电影为人们找到一个以电影话语方式审视老年世界的窗口。

新时代以来老年题材电影作品统计 单位:部

在电影文本选择上,文中主要以新时期以来内地创作的电影为主,主要以《中国影片大典》(1977—1994)和1905电影网、腾讯视频、爱奇艺、优酷视频等为电影文本主要资源平台,选取主要以老年人为表现对象或以养老为叙事主题的电影文本74部,从中分析老年题材电影在时代变迁中的生成背景、衍变脉络、文化传统、哲学语境、社会结构、艺术形象的生存境遇与价值内涵。从社会学视角来说,中国社会科学院学者司马云杰认为:“在人们的一生中,社会生活的每一次变化都意味着人们要接受一次再社会教化,要接受新的社会文化规范;同时要求在心理、性格、行为等方面进行适应。”由此可见,老年人作为特殊群体,是从人物性格、心理表现、人物行为等方面进行一次再社会化的过程,认同新的社会文化规范,从中不断再造自己的行为、性格、心理,找到属于自己的文化群体和社会圈层;以老年人为主体的电影中有着自身的生活哲学、生存理念、话语体系构建,老年人不再是单一的人物符号,而是有着相同的价值理念和身份认同的人物群体。

在电影主题表达方面,养老、孝道、仁义、生死、孤独等成为不同时期的老年题材电影对传统文化传承与伦理范式建构的社会文化表征。从形象塑造视角,如果说艺术源于现实生活,“艺术是通过集中反映生活整体性的方法来深入对象的内层结构”,同样,老年题材电影则通过深入社会内层结构实现对老年人主体形象塑造,通过人物形象塑造传达特有的艺术主题,正是在于不同类型的“艺术形象总是要在纵横比较中方显出其独特的美学价值与思想光彩”,我们对老年题材电影的研究也要在纵横比较中呈现出精神意蕴与审美价值。更为重要的是,在中国电影的代际更迭与语境转换中,逐步实现老年题材电影在文化语境、审美意蕴上的历史构建与美学呈现,这在一定程度上可以进一步丰富中国电影艺术生态结构的多元化与多样性,更有利于中国电影生态文化的整体构建。最终,使老年题材电影在新时代电影发展中有着自己独特的空间话语与场域表述。

二、空间话语与场域表述

在社会发展进程中,时间是历史表征,空间则是文化映射。社会空间常常出现在社会学研究之中用来指涉社会背景后的文化现象。老年题材电影作为时空结合的艺术形态,时间和空间为人物形象塑造提供特定的时间指向与场域空间。老年人作为电影中的主体身份符号,伦理空间是其活动的主要场域,也有着自己重要的空间话语形态。电影中的叙事空间规约着老年人日常行为规范,也建构着他们所在的伦理空间与生活场域。正如我们所熟悉的布迪厄,在谈到社会空间时认为:“……是通过描绘个体和团体在社会空间中所占据的关系位置来图绘社会空间本身的。”老年题材电影中,老年人也有着自己的关系位置和生活空间,老年人的生活空间通过家庭空间和社会空间串联起生活的关系网络,共同建构起人物生活的伦理空间。根据对电影中老年人主要活动场域的分析,可以将其活动空间分为家庭空间、社会空间和文化空间。

首先,家庭空间成为老年人活动的主要场域。一是电影中关于养老、孝道、仁义、亲情等主题贯穿于剧情网络之中,家庭空间成为亲情伦理认同和文化传承的核心表述场域。像电影《过年》(1991)中描述的东北农村篱笆院父母的悲欢喜乐,电影《回家看看》(2000)中讲述的于大爷与老伴间关于老年亲情的守望,电影《那座山》(2014)中关于独居老人刘忠实中秋节的亲情守护与期盼,电影《冬天里》(2015)中刘大爷对家庭团圆的强烈渴望,以及电影《过年好》(2016)中退休教师老李的过年期待等故事的发生集中汇聚在家庭空间,与“过年”“中秋”“团圆”“幸福”等传统文化主题紧密关联,农村居所、城市居所成为老年人活动的主要空间,建立在亲情基础上的伦理空间无形中成为电影创作者共同关注的核心话题。孤独、寂寞、空虚、养老等问题成为老年人晚年生活的现实写照;而孝悌则主要围绕家庭空间传承下来的文化基因与伦理认同在现代化、快节奏的生活中受到冲击。老年题材电影的创作者更主要的是通过电影画面语言在现代文化语境下反思传统伦理认同的缺失与孝道观念的沦陷,以家庭为核心的亲情伦理空间成为对传统伦理的孝道反思和对老年生活的亲情观照。二是主要表现老年人对“仁”“爱”的坚守。像电影《暖春》(2004)中农村宝柱爹收养无家可归的孤儿小花展现出的人间大爱,电影《剃头匠》(2006)中北京胡同敬大爷的平凡喜乐,电影《我们俩》(2005)中北京四合院老太太和女大学生间的真情相依,以及电影《空巢·归鸿》(2015)中的钟婆婆的精神孤独,这些电影中家庭空间作为老年人生活的本体生存空间,其特殊意义更多地体现在老年人晚年生活中对“仁”“爱”的坚守,孤独中寻找精神上的心灵归依和情感共鸣等。从中可以看出,老年题材电影作为一种媒介话语,不仅是电影艺术的视听表现手段,影像话语同样也是现实生活的艺术形态反映,由此也反思现实生活中社会、家庭对老年人晚年生活的关怀不应局限于物质上的满足,更多应倾向于心灵上的抚慰与精神上的赡养。

其次,社会空间更多地依靠多元的建筑样式形成特殊的空间话语符号。老年电影中不同类型的社会空间建筑成为不同时代的记忆符号和活动空间,同时,社会空间也是老年人参加社会活动和社会互动的重要空间载体。在当下中国人口老龄化的背景下,养老院成为老年题材电影重要的建筑空间表现符号。像霍建起的电影《九九艳阳天》(1999)中的松涛养老院、谢家良的电影《满园春色》(2011)与张扬的电影《飞越老人院》(2012)中不同空间样式的养老院,这些无形中提供了以老年群像为主体的镜像表现空间。更多的是让我们从他者的视角,在浪漫主义与现实主义交融中深入老年人的内心世界,用轻松诙谐的语态面对老年人生活中的疾病、死亡以及现实中难以回避的人性伦理。由此可以看出,养老院作为老年人生活的特定空间,成为不同时期老年人生活的建筑空间符号,往往和老年人日常生活紧密联系在一起,成为一种文化符号隐喻与空间符号表征,也让观者在对老年人社会空间的审视中关注社会,反思自我。

同时,除了养老院作为社会空间的重要空间形态之外,文化空间也成为电影中社会空间的重要表现形态。像电影《心香》(1992)中具有江南风格的古戏台、电影《找乐》(1993)中老年文化活动场所——京剧活动站、电影《洗澡》(1999)中核心活动空间——京城澡堂、电影《冬》(2016)中长白山老人生活的东北木屋、电影《如烟往事》(1993)中万仁乐去过的台湾京兆尹餐厅、天津庆和戏园等,这些不同地域的建筑文化空间,创作中与特定历史环境融合被赋予特殊的文化内涵与空间意义。古戏台、京剧活动站、澡堂、东北木屋、京兆尹餐厅、庆和戏园这些不同地域的文化建筑,不仅是人与人、人与社会、人与自然之间社会空间的建筑构建,也是中国文化在不同时代变迁中的符号表征与记忆隐喻。缘于“记忆的建筑隐喻与多种不同的记忆形式相关”,古戏台、京剧活动站、澡堂等这些作为文化记忆的隐喻形式,在建筑空间背后承载着不同的历史记忆。而像江南古戏台、北京京剧活动站等建筑,作为建筑的记忆符号,既是传统文化符号的典型代表,也是在时代更迭与文化空间互动中形成不同的空间文化记忆形式。老年人作为不同时期的人物符号代表,也在与京剧文化、建筑空间的互动中构建起自己的文化空间,成为老年人晚年生活的精神家园与情感寄托。此外,电影中的公园、田野、海边、乡村等也常常成为老年人社会空间活动中休闲、娱乐的文化场域空间,在电影空间显现中不断丰富着老年人活动的空间维度、哲学语境与集体记忆。

三、镜像呈现与媒介隐喻

在老年题材电影中,通过老年人不同身体类型的话语形态完成对主体形象的身份认知,镜像话语则以镜像隐喻的形式与主体人物心理感知的互映关系实现自我映像的身份确认和主体认知的镜像呈现。老年题材电影中镜像呈现的方式较多,其中,梦、镜、窗作为重要的镜像语言传播媒介常常出现于电影叙事之中,这三种比较独特的传播媒介,紧紧围绕老年人身体形成独特的媒介语言符号。在媒介传播中成为连接自我与他者,过去与现在、梦想与现实之间的话语传播渠道,并以此为基础完成电影中老年人身体形态的自我审视与主体身份的自我认同。

首先,梦境作为重要的叙事话语常常出现在老年题材电影之中,成为现实欲望表达或潜意识里心理释放的镜像投射,常常和现实、意念、梦想、死亡、记忆等联系在一起,也成为主体人物现实空间和理想世界自我愿望实现的心理症候与记忆实践。如果说电影《相亲相爱》(2017)中岳慧英母亲弥留之际,梦境里看到白色花海和丈夫跑来的身影,成为死前潜意识释放的死亡希冀与灵魂嘱托,那么,身体生成的梦境往往成为老年人愿望实现或梦想寄托的最好表达。电影中“身体现在是自我规划的一部分,在这个自我规划当中,个体通过建构自己的身体来表达他们的需要。考虑到当代消费文化对自我的强调,身体被看作存在的一种可变形式,这种存在形式可以被塑造,并适应于个体的需要和个体的欲望”。当下中国人口老龄化趋显,老年人一定程度上成为形塑自身、传播文化的重要符码,在一定程度上成为传播传统文化、传统技艺的文化符号。如曲江涛导演的电影《孙子从美国来》(2012),开始以皮影艺人老杨头的皮影梦境为线索展开叙事,片中老杨头“构成梦内容的所有材料在某种程度上都来源于体验”,现实中老杨头“金盆洗手”与内心深处对皮影的喜爱交织在一起,形成内在心理与外在表现二元对立的矛盾,而老杨头梦境再现的皮影经典片段“大闹天宫”源于老杨头对皮影的热爱与日常生活体验,在情节表达上以隐喻的形式移置梦中,成为窥视老杨头内心深层心理,实现个人皮影夙愿的记忆实践。电影在讲述老杨头对皮影的“初梦—释梦—解梦—圆梦”的过程时,梦境将潜藏于老杨头内心潜意识和本体无意识具象化,借此实现皮影镜像的主体表达与个人文化体验的梦境实现。正如弗洛伊德在《梦的解析》中所说:“梦具有在清醒状态下所不具备的更多的记忆力,这是非常明显的,具有重要的理论性。”

其次,镜成为老年人在电影中自我身份确认的媒介符号。镜子、照片、相框、画像等都可能成为跨时空交流的媒介符号。弗洛伊德的“精神分析学”、拉康的“镜像理论”,为我们从精神分析学、镜像理论视角分析老年人精神范式与镜像体验提供理论参照。电影中镜像作为现实生活的反映,在人物外在生活体验背后暗含着视觉生成的镜像隐喻。在鲁晓威导演的《如烟往事》(1993)中,老唱片、留声机、老照片、镜子等作为生活镜像的特殊媒介,出现在电影中有着特殊的隐喻和内涵。由老唱片、留声机引发万仁乐对往事的多重记忆,老照片串联起万仁乐四十余年的兄弟情义,而镜子成为电影叙事的核心构成,镜子在电影中反复出现七次,是万仁乐跨时空叙事的镜像之语,贯穿于万仁乐在台湾、天津两地生活的所有空间。镜子作为电影中无处不在的跨时空心灵映像,在万仁乐患阿尔茨海默病后,现实自我与想象自我的异化与扭曲、分裂与认同,看似是一种心理上的自我退行,传达出万仁乐主体欲念期待的想象性解决与内心主体心灵的镜像反射,这也是电影机制与生成镜像的相似之处。也就是“电影机制是对主体的某种欲念的想象性解决,是一种主体企图重新寻求失落的精神舒适感的机制,其与梦共有的退行行为,为这种相似性提供了根据”。片中万仁乐以“以镜观我”的形式确认自身,将人生之境的“本我”与心灵之境的“他我”在镜中映照,让其从镜中找回曾经失去的镜像愉悦,也让观者透过身体看到历史,从万仁乐病态身体表层意义背后探寻潜隐于心灵深处对旧情人的爱情追寻和天津茶园文化、相声文化喧嚣背后的时代内涵。与《如烟往事》镜像不同,电影《聊聊》(2001)中用破损的老照片作为“镜”的隐喻将整个故事加以串联,照片之外,待解的是“照片”“俘虏”等潜藏于退休将军甄六内心的心灵之镜和创伤记忆,电影主要通过他者(恰恰好)与主体(甄六)冲突中建立起对抗美援朝战争的记忆认同,在自我审视与反思中确认甄六心灵之境的主体地位,最终甄六在鸭绿江断桥的战争回忆中找到解开内心多年的心灵之结。

而窗也常常成为老年题材电影中独特的镜式空间,用“窗”诠释不同的隐喻空间。电影中“窗”作为重要媒介,成为连接老人内心世界与外部世界的窗口;在指向现实“生活之窗”的同时,也“暗含电影和窗在功效上的某种一致性,强调媒介表现的现实效果”,更重要的是通过人与窗的互映与同构,成为图解老人内心的心灵符码。像电影《苦茶香》(2001)中女作家傅清雨中隔窗亲情凝望、《我们俩》(2005)中的老太太凭窗守望、《老那》(2010)中的老那与李莹的隔窗对望、《团圆》(2010)中台湾老兵与初恋老宾馆的深情守护、《父亲的旅程》(2013)中老周隔窗看到儿女烦琐家事、《喜丧》(2016)中奶奶住在牛棚中隔窗对生的渴望、《冬》(2016)中孤独老人的冰上之窗等生活中不同形式的窗口,既是老年人经常面对的客观对象和电影修辞手法,也是对老年人身体行为外在的镜像呈现和主观行为的自我映射,更重要的是通过窗的媒介功能,窥视老年人主体心灵背后的内在心理与身份归属。正如电影《团圆》中的台湾老兵随寻亲团返回上海,通过旅馆窗户、汽车窗户、在建楼房窗户等不同窗口的镜像语言表述,实现对过去、现在、将来等不同时间的意指功能。台湾老兵在反观自我中确立生活之窗与自我身份的相互关联,在多维时间表述下寻找自我在大陆的身份认同感、归属感和特定背景下的集体记忆与民族认同。

梦、镜、窗作为视觉生成的镜像语言与媒介符号,反复出现在老年题材电影编码体系之中,成为电影中重要的意象元素与镜语符号。在电影外在镜像表意与媒介隐喻的理论场域中,老年题材电影有着自己的理论生成、主体构建与表述体系,在形象塑造与镜像话语建构中实现记忆主体的媒介隐喻和电影题材的理论拓展。

结 语

新时代在中国电影的质量提升与转型发展中,电影理论的深度与类型的维度在不断延伸,老年题材电影在不同时期发展中与时代结合,与社会结合,与家庭结合,与文化结合,不断地拓展、变化。在中国电影学派理论话语体系构建中,老年题材电影作为中国电影生态的组成部分,有着自己的艺术风格和话语体系,其理论主体的构建、内在逻辑的生成理应成为中国电影话语体系中重要的生态类型。尼采认为“艺术不只是对自然现实的模仿,而且是对自然现实的一种形而上补充,它崛起于自然之侧,为的是超越它”。老年题材电影创作也是如此,不仅是对现实社会的镜像模仿,更是用独特的镜像语言、叙事体系阐释电影主体形象的潜在内涵与本体意义。同时,在中国电影的代际更迭与语境转换中,逐步实现老年题材电影在文化语境、审美意蕴上的历史构建,丰富中国电影艺术生态结构的多元化与多样性;最终,使老年题材电影在新时代电影发展中成为艺术品质生发、审美价值表达、商业价值实现的电影文化形态成为电影创作中需要考虑的现实问题。由此,我们更加理解了电影《飞越老人院》中关山老人院门口的围墙标语“有一天我们也会变老的”深刻内涵,是的,每个人都会变老,或许今天的他们就是明天的我们!