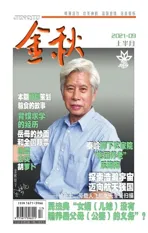

农民志愿者徐登斌

2021-12-01王红梅

※文/王红梅

2017年7月26日,子洲遭遇了一场罕见的特大洪灾,那惊心动魄的场景瞬间通过互联网爆冲而来,网络视频一浪高过一浪,抓住了人们的视线,一波又一波拽紧了人们的神经。

全国各地的救援物资一车接一车运来,武警官兵、大学生志愿者等一批又一批赶来。从中央电视台一个现场报道的镜头里,子洲县马蹄沟镇四期里村的村民发现了一个奋不顾身又无比熟悉的身影——那不是徐登斌吗?

从官方资料获悉,年近古稀的徐登斌是志愿者中最年长的一位,虽然看起来面容疲惫,身材干瘦,但在每天早上志愿者集合的现场,他将志愿者的大旗一挥,爱我家乡、奉献社会的激情瞬间点燃,极有号召力。

身世之殇

了解徐登斌的人,都知道他的人生很有传奇经历或者说悲剧色彩。

他出生于1950年2月,用他的话说,他的生命就孕育在建国那一年。

不幸的是,他又是包办婚姻的产物。建国初期,民主自由氛围高涨,母亲生下他的第三天,就跑到30里外的县政府要求离婚。那时提倡妇女解放,母亲是煤矿主属小资本家的爷爷花十石小米买来的儿媳妇。而他的父亲是又矮又瘸的残疾人,长相俊俏、心高气傲的母亲怎么能心甘情愿接受这样的安排呢?

春寒料峭,可怜他被扔在隔壁的柴草房里,又冻又饿,哇哇大哭。邻居大婶不忍心,分了家里仅剩的一点熟南瓜,交给年仅3岁的姐姐喂养他。姐弟相依为命,轮流哭泣,也不知道能不能活着等回妈妈。

年轻的母亲不想过下去,确实有着铁一样的决心。但在我们这个稳定为大、婚姻至上的传统国度,由来已久的熟人社会,人情往往高于法律。他母亲离婚的事,通过村里另一位有影响力的人给法院的亲戚打招呼,抗争徘徊了一个月之久的母亲不得已又回到了村里,回到了原处。理由是:已经两个孩子了,不过怎么办?面对着年幼而坚强的儿女,奶水和泪水都没有了,但母亲的责任还在啊!

挺过了这一关口,等来了母亲,他从此就成了母亲的小帮手。公私合营,他们家是被中和掉的那一类人,没有钱,没有社会地位,一切都是负数。他没有上过一天学,没有时间,他要拔草喂猪,要捻线织布,还要照顾两个更小的弟弟。

没有人甘愿受命运的摆布,越是在低处,越渴望翻身。

18岁时,他就像一个壮劳力那样每天能挣到10分。他锄的地又快又好,速度差不多是别人的两倍,连严苛的驻村干部都经常竖起大拇指表扬他。

虽然大字不识一个,但他心灵手巧,智商情商都在线。白天大干,很多人会在晚上的政治夜校上打盹。他不,意志顽强,热情最高,不但背会了“老三篇”,“毛选”两卷,还能根据时事编顺口溜。因为每一句都是自己用心琢磨的,他现在都能倒背如流。

勤奋的人总喜欢去学习,也总有办法去改变。因为他会拉二胡,还在村里的宣传队找到了自己的位置,人生路上柳暗花明,迎来了新的转机。

事业成果树

有了自信,有了奔头,他的生命动力就更足了。他农民事业的辉煌阶段应该是他在农村当那8年小队长的时候。

他属于天生瞌睡就少的人,面黄肌瘦,但精神头十足,一副从来不知疲倦的样子。每天他早早起床,就率先下地去干活了,且总能吃苦在前。空间小人才少,所以他不识字还要兼会计职务。他记的账本一律采用原始的象形文字,清晰有趣,一目了然。小米是一个点,糜子是稍大点的圈,玉米是扇形,豆子是椭圆,洋芋最大上面还有眼……。8年下来的账务簿就存了一箱子,完全经得起人心和时间的考验。

在那个极度贫困的地方和年月里,他带领的小队富裕的时候每个人一天能分红一块钱,小队的仓库还攒了很多的黑豆。这在当时是一个不小的数字,很亮眼的。

没有人知道他这一生吃过多少苦,记忆中的青壮年时代每天都拖着两条细腿在饥饿线上挣扎和奔波。

最痛的一次经历让他至今都不堪回首:得知多年在外流浪乞讨的父亲在他乡亡故,没有车,也没有人帮助,他独自赶去,用一块布把骨瘦如柴的父亲的遗体包成一个包袱的样子,悄悄挂在身后,背回村里,默默安葬了。

救人和自救

他属虎,有牛尾的勤劳和虎的顽强。看起来瘦骨嶙峋,但百炼成钢,很少生病。他把这归因为自己的特殊血型。具体是什么血型他也说不清楚。他的内心是强大的,为人是仗义的,一副随时准备帮助别人的状态,也是证明自己存在的方式啊。

他年轻时被生产队派出务工,一位工友在爆破中被炸伤,因失血过多,生命垂危。当时在场的人中只有他一个人血型适合,尽管瘦弱,他还是毫不犹豫献了大量的血,挽救了这位工友的生命。

还有那一年,在延安永坪遭遇的特大水灾中,他勇敢跳进洪流,先后救出了两个人。

这样算来,徐登斌一生救了5个人,其中包括捡来的两个女儿。

他和妻子一直没有生育,先后抱养了两个被遗弃的女孩,精心抚养,视如己出。两个孩子大的起名来红,小的叫解放。他的灵感来源于:他是一个兵,来了红军得解放。这个斗大的字不识一升的人,为自己的逻辑性和大局观而自豪。

付出终有回报,他对此有着宗教般的执念和热忱。

加入志愿者

他也没有想到,年近古稀,还能有机会参加一个叫志愿者的组织。当年没有机会参加志愿军,现在却可以加入志愿者。

时间追溯到2017年7月26日,被罕见的大暴雨侵袭的子洲,浊浪滔天,所到之处车毁人亡,大半个县城浸没在洪水之中。

徐登斌惦记着已成家立业、住在县城的两个女儿,雨势稍小就拿着雨伞出发了。

村头的石桥被淹,大理河浪涛滚滚,漫过了桥梁,冲走了桥栏,仿佛世界末日。他有些恍惚,去还是不去?这次是救人啊!通讯中断,县城处在低洼和平滩地带,女儿们的安危大过了对自己生命的考量。他一边走一边想,并没有放慢脚步。来到一处较平缓的河面,放下伞,脱了鞋,他毫不犹豫就跳了进去。不知挣扎了多久,他被一路冲着一路游,终于摸到了对岸。等他晕晕乎乎从洪流里爬出来,庆幸身上还剩下一条裤头。他没有来得及庆祝自己还活着,就马不停蹄直奔县城。

看到两个女儿和孩子们都安然无恙,他悬着的心才放回原处。

夕阳西下,洪水退去,他也准备回家了。沿路看见有人已经开始清淤救灾了,他不由得停下来,想上去帮一把。有人看他是个干巴老头,觉得他碍手碍脚,就劝他赶紧离开。他不吭声,想用事实说话。不用热身,他就赤膊上阵了。一个老农民,大半辈子什么苦活累活脏活没有干过?有人看他那么认真执着,一招一式,活干得也漂亮,丝毫不亚于年轻人,就劝他不要做“游击队”了,第二天早上去县委参加志愿者,统一指挥统一行动。

找到了组织,指明了方向,他更感到力量倍增。县文明办主任柴俊胜看他全身都是泥,光着脚来报名,就顺手把办公室仅有的一双拖鞋让他穿上。

接下来的日子里,他每天都早早去报到。他挥舞着志愿服务队的旗帜,顿时热血沸腾,好像又找回了当年心无旁骛、一心想建成共产主义的激情。帮助他人,奉献社会,让他又看到了自己的价值。

清淤是一个体力活,也是一门技术活,一踩一压一抬三步曲,对他来说得心应手,一气呵成。有人统计过,年近七旬的徐登斌一天大概能清淤20辆四轮车,让很多年轻人望尘莫及。他回忆说,累确实累,主要是周边都是淤泥,没有能坐下来休息的地方。

有一天,他正在和几位大学生帮忙清理一间地下室,没想到铲破了一只油桶,四周顿时被一股奇怪的味道所笼罩。他曾下过煤窑做过挖煤工,凭直觉立马屏住气,挥手让其他人赶快撤离。他的身体经历过太多的煎熬和锤炼,经受住了考验。有几个学生因为身体弱,被送进了医院。他一辈子没有看过病,不知道自己有什么病,但他没有去医院,还是继续坚持干下去。

在泥水里站了5天,干了5天。柴俊胜怕他累倒了,劝他回家休息。他答应了,身体想回家想休息,但心里还是不愿离开,觉得有那么多事情需要干。路过县二中家属院,听见老太太的哭声,他上前一问,得知老人的儿子有腰伤,地下室被淹后,物品取不出来。他二话不说,又开始帮她和另一户老人清淤,这样不停歇地又干了两天。

第七天,患有严重眼疾的妻子只听别人说看到了他的雨伞和鞋子,不知道他的下落,焦虑得每天吃不下饭睡不着觉,决定来县城打听他的下落。见到他后悲喜交加,向他述说了家里30多亩庄稼被淹的事情。他大男子主义的气概不减,安慰妻子,说和他这几天的经历相比,30多亩地的损失不算什么。

和妻子回到村里,一进家门,他才觉得疲乏无力,浑身疼痛,躺倒后就病了,一下子昏睡了好多天。

作为此次抗洪救灾表现突出且年纪最长的志愿者,徐登斌受到了镇、县、市和省里的表彰奖励,这无疑给他的老年生活涂上了一层鲜艳的底色。从此他更加活跃起来,无论春夏秋冬,他都穿着象征荣誉和奉献的志愿者红马甲,自己看看是激励,向别人展示是自豪。

如今已年过古稀的徐登斌仍不服老,号称一斤酒量。听说前段时间,他和小他几岁的原村主任爬山赌酒,徐登斌已经跑上山顶了,对方还在半山腰笑着喘气,让很多人见证了他年轻的心态和被岁月磨砺出来的强壮筋骨。